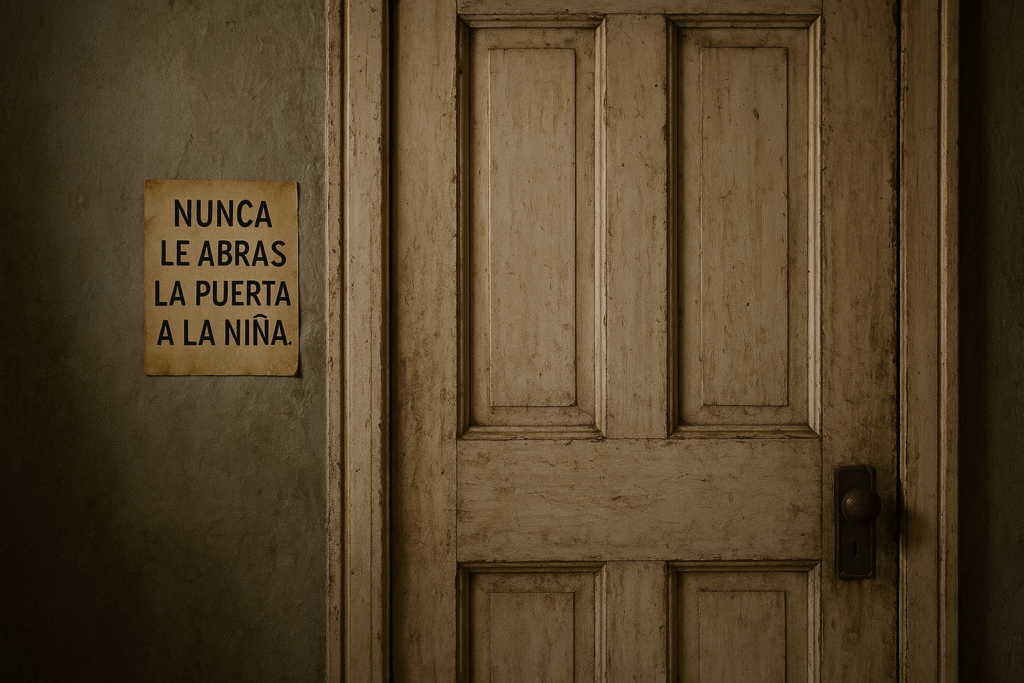

Antiguos propietarios dejaron una advertencia: “Nunca le abras la puerta a la niña.” Cuando compramos la casa, lo último que esperábamos encontrar era una nota escondida bajo la pintura. La descubrí por accidente, raspando una esquina de la pared del pasillo para ver qué color había antes. Cayó un pedacito de yeso y apareció un trozo de papel amarillento, pegado al ladrillo. Lo despegué con cuidado, pensando que sería algo sin importancia. Tenía solo una frase, escrita con tinta corrida: “Nunca le abras la puerta a la niña.”

Al principio pensé que era una broma pesada de los antiguos propietarios. La casa llevaba años vacía, según la inmobiliaria. Habían dicho que los dueños anteriores se habían mudado de país, que querían deshacerse rápido de la propiedad. Nada de tragedias, nada de historias raras. Aun así, llevé la nota a la cocina y se la enseñé a Mateo, mi esposo.

Él la leyó en silencio, con el ceño fruncido. Después se encogió de hombros y sonrió, pero no del todo tranquilo.

—Seguro tenían hijos imaginativos —dijo—. O quisieron asustar al próximo dueño. Ya sabes, gente rara siempre hay.

Yo fingí reír, pero la caligrafía temblorosa de aquella frase me había dejado un nudo en el estómago. No sonaba a chiste. Sonaba a súplica.

Guardé la nota en un cajón, como si así enterrara el malestar. Los primeros días los dedicamos a limpiar, pintar, ordenar. La casa era antigua, con pasillos largos y puertas de madera pesada. A veces crujía sin razón, como si se estirara después de dormir demasiado tiempo. La habitación de mi hijo quedaba al fondo del pasillo, justo antes de la última puerta, la única que no logramos abrir.

Esa puerta estaba cerrada con llave desde el primer día. Probamos todas las llaves del manojo que nos dio la inmobiliaria, pero ninguna encajaba. Mateo dijo que ya llamaría a un cerrajero, que seguro era un cuartito de servicio. A mí me inquietaba más de lo que quería admitir. No me gustaba pasar frente a ella por la noche; tenía la sensación absurda de que alguien escuchaba del otro lado.

La primera vez que la escuché fue la tercera noche.

Estaba en la cocina lavando platos, cuando un golpecito suave resonó en el pasillo. Tres toques, separados, como la manera en que los niños tocan cuando no están seguros de si deben molestar. Pensé que era Leo, mi hijo, que se había levantado.

—¿Cariño? —grité—. ¿Todo bien?

No respondió nadie. El silencio se hizo más pesado.

Apagué el grifo y salí al pasillo, secándome las manos en el delantal. Leo dormía con la puerta abierta; lo vi de reojo, enroscado entre las sábanas, respirando profundo. El golpe volvió a sonar. Tres toques suaves. Esta vez me di cuenta de que no venían de su cuarto, sino de la última puerta, la que no podíamos abrir.

Me quedé paralizada. El corazón me latía tan fuerte que casi no escuchaba nada más. Pensé en la nota, en la frase escrita a toda prisa: “Nunca le abras la puerta a la niña.” Intenté convencerme de que sería el viejo mecanismo de la casa, la madera, la cañería. Algo. Cualquier cosa menos lo obvio: que alguien tocaba desde dentro.

Esa noche no le dije nada a Mateo. Él dormía como una piedra, agotado del trabajo y de las cajas. Yo me quedé despierta, mirando el techo, oyendo cada crujido como si fuera un suspiro. Intentaba repetirme que estaba exagerando, que era la sugestionada de siempre. Pero, en algún punto de la madrugada, escuché el golpecito otra vez, más lejano, como amortiguado por las sábanas de mi propio sueño.

Por la mañana, todo parecía menos grave. La luz del día siempre tiene el poder de ridiculizar los miedos nocturnos. Preparé el desayuno, llevé a Leo al colegio, volví a la casa. Caminé hasta el pasillo y me planté frente a la puerta cerrada. La madera parecía normal, vieja, con la pintura desconchada. No había nada raro. Hasta que bajé la vista y vi algo nuevo.

Justo al nivel de los ojos de un niño, había marcas. Como pequeños rasguños en la madera, concentrados alrededor del marco. Si te acercabas mucho, podías notar que no eran marcas al azar: eran formas torpes, como si alguien hubiera intentado escribir con uñas o con algo afilado. No se leía claramente, pero una palabra se intuía entre los trazos: “Ábreme”.

Se me heló la sangre. Subí corriendo, abrí el cajón donde había guardado la nota, necesitaba verla de nuevo. “Nunca le abras la puerta a la niña.” La sostuve con las manos temblorosas. La advertencia no era un chiste. Era una instrucción. Un mandato desesperado. Y yo, por primera vez, empecé a pensar qué clase de cosas pueden obligar a alguien a dejar una advertencia así.

Esa tarde, cuando fui a recoger a Leo al colegio, lo encontré más callado que de costumbre. En el coche, miraba por la ventana sin fijar la vista en nada.

—¿Todo bien, mi amor? —pregunté.

Asintió sin entusiasmo.

—¿Te caen bien tus compañeros?

—Sí.

—¿Jugaste en el recreo?

—Sí.

No me convenció.

Al llegar a casa, se detuvo en la entrada y miró hacia el pasillo oscuro.

—Mamá —dijo, sin apartar la vista—, ¿ya vive alguien más aquí?

Sentí un vacío en el pecho.

—¿Cómo que alguien más? Solo estamos papá, tú y yo.

Frunció el ceño, desconcertado.

—Es que anoche escuché a una niña. Estaba llorando. Quería ir a su casa, decía. ¿Puedo invitarla a jugar?

Me obligué a sonreír.

—Seguro fue un sueño, Leo. Esta casa es nueva para nosotros, es normal tener pesadillas.

Él negó con la cabeza con una seriedad inusual.

—No estaba soñando. Me desperté porque tocó la puerta de mi cuarto.

Señaló hacia el pasillo.

—Estaba parada ahí. Era muy blanca. Y me dijo… —tragó saliva— me dijo que tú ya no la querías.

Noté que se me erizaba el vello de los brazos. Me agaché a su altura.

—Leo, escúchame. No hay ninguna niña aquí. Si ves o escuchas algo raro, vienes directamente conmigo, ¿de acuerdo?

Él dudó.

—Pero me dio pena. Tenía frío. Tenía la camiseta rota. Me dijo que antes dormía conmigo, que ahora duermo solo porque tú la encerraste.

Su vocecita se quebró.

—¿Es verdad, mamá? ¿La encerraste?

No supe qué responder. Todo en mí quería desmentirlo, reír, abrazarlo, decirle que no dijera tonterías. Pero una parte, pequeñísima, se quedó helada ante esa acusación imposible.

—Yo nunca haría algo así —logré decir—. Te lo juro.

Leo me miró largo rato, como si evaluara mi sinceridad.

—Entonces… alguien está mintiendo —murmuró.

Esa noche, le pedí a Mateo que por fin llamara al cerrajero para abrir la puerta.

—Me incomoda no saber qué hay ahí —dije—. Puede haber moho, cables sueltos, algo peligroso.

Mateo alzó las manos.

—Vale, vale. Mañana mismo llamo. Pero hoy, por favor, intenta dormir. Ya tienes ojeras de película de terror.

Quise decirle que aquello no tenía gracia, pero me limitó a asentir.

No dormí.

A las dos de la mañana, la casa estaba en ese silencio raro en que cualquiera puede jurar que escucha cosas que no existen. Yo estaba tumbada de lado, mirando la puerta del dormitorio entreabierta. Y entonces, desde el pasillo, se oyeron los tres golpes. No más fuertes que antes, pero esta vez claros, nítidos, imposibles de confundir.

Me levanté sin encender la luz. Caminé descalza por el pasillo, sintiendo cada tabla crujir bajo mis pies. El sonido venía otra vez del fondo, de la puerta cerrada. Me detuve frente a ella. El golpecito se repitió, más suave, como si golpearan con la punta de los dedos.

—¿Quién es? —susurré, sintiéndome ridícula.

Del otro lado, una voz pequeña respondió.

—Soy yo, mamá. Me duele la mano. No puedo rascar más.

Se me cortó la respiración. Era la voz de una niña, sí, pero tenía un timbre familiar que me mareó. Era… parecida a la de Leo cuando era más pequeño. Mezclada con algo de mi propia voz de niña, tal vez. Algo que había escuchado solo en grabaciones antiguas. Me aparté de la puerta, con el corazón al galope.

—Aquí no hay ninguna niña —logré decir—. No eres mi hija.

Hubo un silencio breve, como de sorpresa.

Luego, la voz volvió, más baja.

—Pero yo vivía aquí antes. Dormía con mi hermana. Jugábamos en el pasillo. Tú nos llamabas “mis gemelitas”. ¿Ya no te acuerdas?

Noté que las rodillas me flojeaban. Me apoyé en la pared. Imágenes borrosas atravesaron mi mente: dos camitas, risas dobles, dos pares de manos pegadas a una puerta de cristal. Pero la escena se deshacía antes de tomar forma.

—No tengo gemelas —murmuré—. Solo tengo a Leo.

La niña rió, pero sin alegría.

—Lo volviste a hacer —susurró—. Siempre me olvidas. Por eso me dejaron aquí. Por eso escribieron eso en la pared. Para que no pudieras abrirme nunca más. Pero yo sigo siendo tuya, mamá. Aunque me encierres en todos los pisos de todas las casas.

Eché a correr hacia el dormitorio de Leo. Estaba profundamente dormido, con el muñeco que más le gustaba abrazado al pecho. Me arrodillé a su lado, conteniendo el llanto.

—¿Tienes una hermana? —susurré, sabiendo que no me respondería.

Pero entre sueños murmuró algo. Una sola palabra.

—Noelia.

Yo no conocía a ninguna Noelia.

Al día siguiente, no pude más. Volví a la inmobiliaria. Pedí los datos de los antiguos propietarios. Alegué que había papeles que no estaban claros, que necesitaba hablar con ellos. La mujer del mostrador dudó, pero al final me dio un nombre y una dirección aproximada. Vivían ahora en otra ciudad, a varias horas de carretera. No le dije nada a Mateo. Solo le mandé un mensaje: “Llevo a Leo con mi madre esta tarde, voy a resolver algo de la casa.”

Conduje toda la mañana con las manos apretadas en el volante. La dirección nos llevó a un edificio gris, en las afueras. Una cuidadora me atendió en la entrada.

—¿Viene por la señora de la 3B? —preguntó.

Asentí.

—Es su madre, ¿verdad?

—No —respondí—. Viví en la casa que ella vendió.

La cuidadora bajó la vista.

—Ah —murmuró, incómoda—. Entonces mejor que se prepare.

La mujer que me abrió la puerta parecía más pequeña de lo que debería. Encogida en sí misma, con los ojos perdidos pero vivos. Cuando escuchó la palabra “casa”, reaccionó.

—No —dijo de inmediato—. Esa casa no. Esa casa es mala.

Me presenté, le expliqué que ahora vivíamos allí. Sus manos empezaron a temblar.

—¿Tienen niños? —preguntó, con voz quebrada.

—Sí… uno.

Se tapó la boca.

—Dios nos perdone —susurró.

Le enseñé la nota que había encontrado bajo la pintura.

“Nunca le abras la puerta a la niña.”

Sus ojos se llenaron de lágrimas.

—Yo la escribí —admitió—. Mi marido me obligó a taparlo todo, a cerrar la puerta, a fingir que nunca había pasado nada. Pero no pude marcharme sin dejar una advertencia. Tenía miedo de que otra madre repitiera lo que yo hice.

Se lo conté todo: los golpes, la voz, las palabras de Leo, el nombre susurrado. Ella asintió con cada detalle, como si no le sorprendiera nada.

—Se llama Noelia —dijo—. Era mi hija. La menor. Cada noche venía a mi cama y decía que la dejara dormir conmigo porque tenía miedo de la puerta. Yo no le creí. Pensé que era una excusa para no dormir sola. Le dije que las niñas “mayores” duermen en su cama. Que había que ser valiente.

Respiró hondo, y las arrugas de su cara se hicieron más profundas.

—Una noche, mi marido se enfadó. Había tenido un día difícil. No soportaba los llantos. Se levantó, la agarró del brazo y la llevó a la habitación del fondo, la que ahora está sellada. Me dijo: “Si tanto le asusta la puerta, que aprenda a respetarla.” La metió ahí dentro. Cerró con llave.

Se llevó las manos al pecho.

—Yo… no la saqué —susurró—. Pensé que eran cosas de padre estricto. Pensé que se cansaría en una hora. Pero la hora se hizo larga. Y luego vino otra. Y otra. Y yo… apagué el sonido dentro de mí. Me convencí de que era un castigo, nada más. Esa fue mi mayor mentira.

La miré con náuseas.

—¿Cuánto tiempo estuvo ahí?

—No lo sé. Tres días. Cuatro. Perdí la noción. Cuando por fin abrí… ya no lloraba. Ya no decía nada. Solo miraba la puerta, como si esperara a que la abrieras tú, no yo.

Se echó a llorar.

—Murió ahí dentro. Y yo dejé que pasara. Por cobarde. Por miedo a un hombre que no valía nada.

El silencio se tragó nuestras palabras. Sentí que me faltaba aire.

—¿Por qué su nota dice “Nunca le abras la puerta a la niña”? —pregunté.

—Porque —respondió, con voz ahogada—, después de que la enterramos, empezó a llamar otra vez. No con la voz, sino con cualquier cosa que podía usar. Golpes. Susurros en el oído de mi otra hija. Sombras.

Me miró fijamente.

—La muerte no la sacó de esa habitación. La dejó atascada. Golpeando para salir. Suplicando. Y yo sabía que si alguien se atrevía a abrirle… se la llevaría. O se quedaría en su lugar.

Me levanté, mareada.

—Tengo un hijo —dije—. Un niño. Ella ya se le está acercando.

La mujer se aferró a mi brazo.

—No cometas mi error —murmuró—. No la dejes entrar. Y no la ignores. Porque cuando la ignoras, se hace más fuerte. Quiere una madre que la recuerde. Quiere un niño con quien dormir otra vez.

Volví a la casa conduciendo casi en automático. La advertencia daba vueltas en mi cabeza, igual que la frase de la nota.

Nunca le abras la puerta a la niña.

Nunca.

Nunca.

Entré sin encender las luces. La casa olía al limpiador barato con el que había fregado el suelo esa mañana. Pero también olía a algo más: a humedad estancada, a aliento encerrado. Caminé hasta el pasillo. La puerta estaba allí, silenciosa, esperando.

Me quedé frente a ella largo rato. Podía ir a buscar un martillo, llamar a Mateo, volver a huir. Pero entonces pensé en Leo. En su carita confundida cuando me preguntó si yo había encerrado a alguien. En la voz que me llamaba “mamá” desde el otro lado. En la culpa, ajena y propia, que llenaba esa casa.

Respiré hondo.

—Noelia —dije, por primera vez—. Sé tu nombre.

Del otro lado, un sollozo ahogado.

—¿Te acuerdas de mí ahora? —preguntó.

La voz sonaba rota, pero también esperanzada.

—Me contaron tu historia —dije—. Lo que te hicieron. No fui yo. Pero soy madre. Y estoy en tu casa. Y estoy cansada de que te quedes en la oscuridad.

Mis manos temblaban sobre el pomo inexistente.

—No puedo abrirte —susurré—. Si te abro, puedes llevarte a mi hijo. O puedes llevarte algo que no entiendo. Pero tampoco quiero dejarte golpeando sola.

Me apoyé en la madera.

—Vas a tener una puerta. Pero será esta. Entre tú y yo. Puedes hablar conmigo. Puedes llorar. Puedes gritar. Pero no te voy a abrir. No porque no te quiera. Sino porque no voy a entregarte otro niño.

Hubo un silencio largo. Entonces, la niña habló, con un tono distinto.

—Todas las mamás dicen que me quieren —dijo—. Pero ninguna se queda.

Sentí que el pecho se me rompía.

—Yo me voy a quedar.

Deslicé la espalda por la puerta hasta sentarme en el suelo.

—Voy a contarte cuentos. Aunque no te vea. Voy a decir tu nombre. No vas a ser un secreto otra vez. Pero no voy a abrir. Ese es mi trato.

No sé cuánto tiempo estuve allí, hablándole a una puerta. Le conté cómo era el colegio de Leo, cómo era el mundo ahora, cómo los niños tienen tablet, cómo a veces también tienen miedo aunque tengan luces de colores en sus cuartos. De vez en cuando, la escuchaba respirar al otro lado. O un sollozo. O unas uñitas rascando despacio, no para salir, sino como quien se calma.

Esa noche, Leo no se despertó llorando. Durmió del tirón. No hubo golpes en el pasillo. Ni susurros. Solo el crujir normal de una casa vieja acomodándose en la oscuridad.

Pasaron semanas. Cada noche, antes de dormir, me sentaba frente a la puerta y le hablaba a Noelia. Le decía que no era su culpa, que merecía haber tenido una madre valiente, que hubiera querido abrazarla. A veces, cuando decía algo especialmente tierno, sentía el frío de un dedito apoyarse justo donde estaba mi hombro, como si intentara imitar un abrazo desde dentro de la pared.

Noé—porque empecé a llamarla así, más corto, más cercano—empezó a hacer menos ruido. Los golpes se hicieron raros, casi inexistentes. Leo dejó de hablar de “la niña blanca”. Aunque, de vez en cuando, al pasar por el pasillo, le decía “buenas noches” a la puerta, como si supiera.

Nunca la abrimos.

Mateo llegó a decirme, en tono de broma, que era una locura tener una habitación inutilizada.

—Podríamos tirar esa puerta y hacer un vestidor enorme —decía.

Yo solo negaba.

—No —contestaba—. Esa puerta se queda.

Nunca le conté toda la historia. Solo le dije que era una promesa con los antiguos dueños, con la casa, conmigo misma.

A veces, en las madrugadas más frías, me despierto con la sensación de que alguien está sentado al borde de mi cama. No me asusto. Sé que si abro los ojos, no veré nada. Pero hablo igual.

—Estoy aquí —susurro—. No me he ido.

Y la presión ligera sobre el colchón se alivia, como si una niña, satisfecha por la respuesta, se levantara y volviera caminando a su pequeña cárcel.

No sé qué pasará cuando nos mudemos. Tal vez nunca lo hagamos. Tal vez esta casa se convierta en una herencia tan pesada como la culpa que la habita. Pero sí sé algo: si algún día otra familia cruza ese umbral, no voy a permitir que entren a ciegas.

Antes de irme, si es que un día me voy, dejaré una nota bajo la pintura, en varios lugares, por si alguien decide redecorar: “Nunca le abras la puerta a la niña. Pero tampoco la ignores. Si la escuchas, háblale. Recuérdala. Nómbrala. Dale algo mejor que silencio.”

Porque ahora entiendo algo que los antiguos propietarios tal vez descubrieron demasiado tarde: a veces, lo más cruel no es encerrar a un niño en una habitación.

Es obligarlo a permanecer detrás de una puerta que nadie se atreve a mirar.