Lucas caminó por el pasillo con la mochila apretada contra el pecho. A cada paso, las miradas se volvían cuchillos y luces, como si de repente hubiera dejado de ser un alumno y se hubiera convertido en noticia. No sonreía. No buscaba venganza. Solo quería que su proyecto respirara sin miedo y sin gritos encima.

En la oficina de la directora, el aire olía a café viejo y a papeles importantes. Los dos hombres de traje se presentaron con nombres que sonaban a sello oficial. Uno hablaba rápido, el otro observaba con una calma peligrosa. Lucas reconoció ese tipo de silencio: el que evalúa sin decirlo. Le pidieron que explicara su software, sin adornos, sin heroísmos.

Lucas abrió su computadora, conectó un cable nuevo y tragó saliva. El escritorio mostraba carpetas con fechas, diagramas, capturas de fallos, líneas de código que parecían venas. Explicó cómo detectaba brechas en la red escolar, cómo prevenía accesos no autorizados, cómo registraba intentos de intrusión sin exponer datos personales. La directora parpadeó varias veces, como si su oficina se hubiera quedado pequeña.

El hombre que observaba, por fin habló. Dijo que habían recibido un reporte anónimo sobre una vulnerabilidad crítica en el sistema de calificaciones. No era una amenaza; era una advertencia técnica. Lucas sintió el estómago bajar. Él no había tocado calificaciones. Él había simulado ataques para demostrar la falla, dejando pruebas para que lo arreglaran. Aun así, la palabra “crítico” daba escalofríos.

La directora quiso protegerlo con un tono maternal, pero se le quebró. Preguntó si había riesgo de que alguien culpase al alumno por “hackear”. El hombre rápido sonrió, como quien ya conocía esa pregunta. Aclaró que Lucas no era sospechoso: era la razón por la cual el ministerio se enteró antes de un desastre. “Si no existiera él, la brecha ya estaría explotada”, dijo.

Lucas respiró mejor, pero no del todo. Porque el problema no era solo técnico. Era humano. Alguien había denunciado, alguien había enviado el reporte, alguien sabía demasiado. Su proyecto estaba en secreto, sí, pero los secretos siempre gotean por algún lado. Miró a la directora y supo que en esa escuela había oídos más afilados que el profesor gritón. Y eso lo inquietó.

Los hombres le ofrecieron participar en un programa piloto. Sonaba a oportunidad, a futuro, a una puerta que se abre. También sonaba a presión, contratos, responsabilidades que no caben en un pupitre. Le dijeron que habría mentores, recursos, acceso a laboratorios. Lucas asentía, pero por dentro se preguntaba quién pagaba el precio. Porque cada avance tiene sombra, y él la estaba viendo crecer detrás del vidrio.

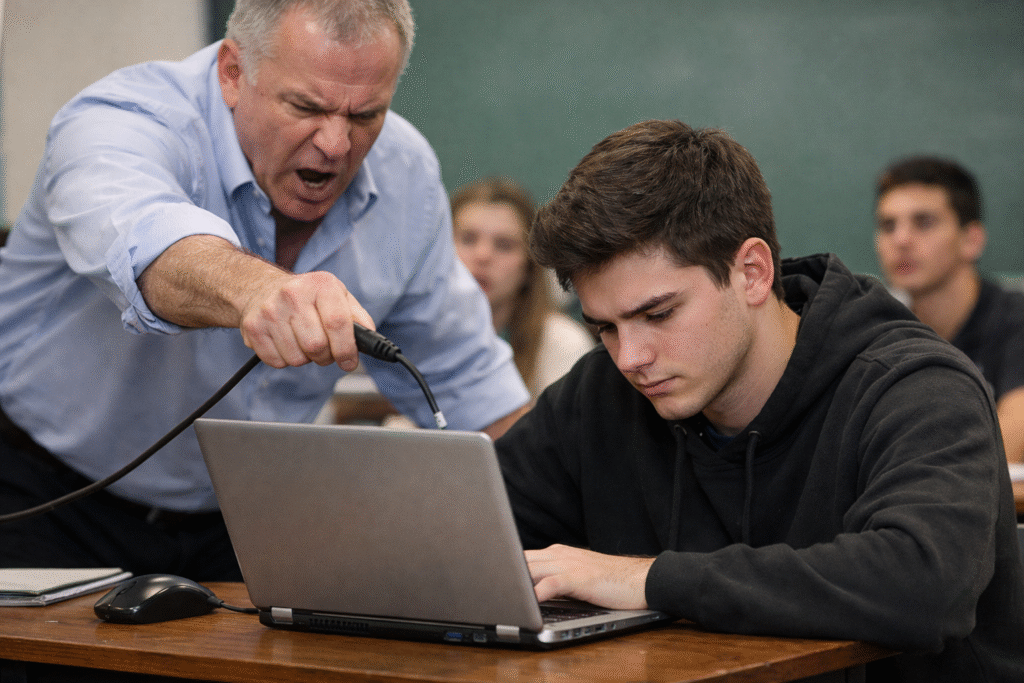

Cuando volvió al aula a recoger sus cosas, el profesor ya no estaba. El cable, antes trofeo, ahora yacía sobre el escritorio como una serpiente muerta. Los estudiantes murmuraban con una mezcla de admiración y resentimiento. Lucas no disfrutó nada de eso. Caminó hasta su asiento, guardó un cuaderno, y notó que alguien había pegado un papelito en su pantalla: “Genio… o peligro”. No reconoció la letra.

Al salir, encontró a Maira, la compañera que siempre parecía entender sin preguntar. Ella no lo felicitó de inmediato. Solo le dijo: “Cuidado con lo que brillan tus manos”. Lucas frunció el ceño. Maira miró hacia las cámaras del pasillo y luego hacia el techo, como si la escuela tuviera ojos en lugares que nadie mira. “Tu software no solo detecta fallas”, añadió. “También revela quién las usa”.

Esa noche, Lucas no pudo dormir. Revisó su código como quien revisa cerraduras. Releyó sus propios registros, buscando anomalías en los logs. Algo estaba diferente. Había un patrón de intentos de acceso desde una dirección interna, demasiado frecuente, demasiado insistente. No parecía un estudiante curioso. Parecía alguien con prisa. Lucas sintió la piel erizarse, como si su computadora exhalara peligro.

Decidió no contárselo a nadie todavía. Ni a la directora, ni a Maira, ni siquiera a su madre, que creía que “programar” era una forma rara de hacer tareas. Abrió un archivo nuevo y escribió un nombre provisional: “Sombra”. Así llamó al atacante invisible. Luego creó un sistema señuelo, un laberinto falso para atraparlo. Si alguien estaba husmeando, Lucas lo haría caminar sobre vidrio, sin tocar lo real.

A la mañana siguiente, el profesor volvió al aula con la garganta limpia y la mirada rota. Evitó a Lucas como si fuera un espejo. Intentó dar clase como si nada hubiera pasado, pero su voz temblaba. Lucas no lo odiaba. Odiaba lo que representaba: la facilidad con la que el poder humilla sin preguntar. Sin embargo, algo nuevo se asomó en Lucas: una sospecha amarga. ¿Y si el profesor también estaba siendo usado?

En el recreo, la directora lo llamó otra vez. Esta vez no estaban los hombres del ministerio. Solo ella, con ojeras y una carpeta cerrada. “Lucas”, dijo en voz baja, “hay presión para que entregues tu software hoy mismo”. Lucas sintió un golpe seco en el pecho. “Hoy”, repitió, como si la palabra fuera un ultimátum. La directora asintió, y añadió: “Y también hay gente molesta… muy molesta”.

Lucas entendió el mensaje sin que lo explicaran. Cuando algo protege, también incomoda. Su proyecto podía exponer negligencias, compras infladas, puertas traseras, nombres. Y los nombres son lo que más se defiende en este mundo. Lucas salió de la oficina con un nudo en la lengua. Por primera vez, su talento se sintió como un arma en su propia mochila. Y eso daba miedo.

Esa tarde, al conectarse, “Sombra” volvió. Lucas observó la danza de intentos en la pantalla. El atacante caía en el señuelo, recorría pasillos falsos, tocaba archivos trampa. Lucas sonrió apenas, pero la sonrisa se le congeló: “Sombra” no era torpe. Se detenía, retrocedía, aprendía. Era como si del otro lado hubiera alguien mirando también. Alguien que sabía que lo estaban cazando.

Entonces apareció un mensaje, breve, imposible: “Deja de jugar al héroe”. Lucas se quedó inmóvil. No era un error automático. Era humano. Era directo. Era una amenaza que no gritaba, y por eso era peor. Lucas sintió que la humillación del profesor había sido solo el prólogo. Lo real empezaba ahora, sin testigos, sin aplausos. Y con una sombra escribiendo en su pantalla.

Lucas guardó capturas del mensaje como quien guarda pruebas de un crimen. Sus manos temblaban, pero su mente se aceleró. Analizó el origen: rutas internas, saltos en servidores, un disfraz de permisos que solo alguien con acceso administrativo podría usar. No era un alumno. No era un desconocido de internet. Era alguien dentro. En su escuela. O en el ministerio. O ambos. Y eso convertía el miedo en estrategia.

Maira lo esperaba en la salida, como si hubiera presentido la tormenta. Lucas no quería involucrarla, pero sus ojos ya lo tenían leído. Le mostró el mensaje sin decir mucho. Maira lo miró y no se sorprendió. “Te lo dije”, susurró. “Cuando destapas grietas, salen ratas”. Lucas apretó los dientes. Ella no dramatizaba; advertía. Luego señaló el edificio: “Aquí hay gente que vive de que nadie mire”.

Esa noche, Lucas tomó una decisión peligrosa: no entregaría el software todavía. Entregaría una versión controlada, con candados, con límites, con un mecanismo que registrara quién lo ejecutaba y desde dónde. No por ego. Por supervivencia. Preparó un paquete que parecía completo, pero que escondía un latido. Si alguien intentaba usarlo para encubrirse o manipularlo, el sistema lo anotaría como un testigo silencioso.

Cuando los hombres de traje volvieron, Lucas los recibió con educación, pero sin ingenuidad. Les explicó que el proyecto aún estaba en fase de pruebas y que necesitaba una implementación cuidadosa. El hombre rápido insistió con sonrisas demasiado perfectas. El hombre calmado lo miró como si midiera su columna. “Entendemos”, dijo el calmado, “pero el tiempo no es tuyo”. Esa frase cayó como piedra. Lucas sintió que le hablaban como adulto, sin permiso.

La directora intervino con valentía cansada. Propuso un plazo de cuarenta y ocho horas. El hombre rápido negó con la cabeza, pero el calmado aceptó. “Cuarenta y ocho”, repitió, y su voz sonó como un reloj. Lucas se llevó el acuerdo como quien se lleva una bomba con seguro flojo. Tenía dos días para descubrir quién era Sombra, o al menos para blindar su trabajo lo suficiente como para que nadie lo usara contra él.

Esa misma tarde, Lucas notó algo más inquietante: el profesor de tecnología, el único que habría podido apoyarlo, evitaba cruzarse con él. No era miedo común. Era terror. Lucas lo siguió discretamente hasta la sala de servidores. Desde lejos, vio al profesor entrar con llaves que no deberían existir en su bolsillo. La puerta cerró. Lucas sintió la sangre helarse. La sala de servidores era el corazón. Y alguien estaba metiendo las manos allí.

Lucas no entró. No por cobardía, sino por inteligencia. Regresó a casa, abrió su sistema y encendió un módulo de monitoreo pasivo. Si alguien tocaba configuraciones, si alguien cambiaba permisos, él lo sabría. Dejó el código escuchando como un animal nocturno. Se acostó vestido. Cuando el primer aviso vibró en su teléfono, ya estaba despierto, como si hubiera dormido con un ojo abierto.

La alerta mostraba un acceso administrativo a las dos de la mañana. Usuario: “admin_escolar”. Ubicación: sala de servidores. Lucas tragó saliva. El sistema registró cambios en rutas de seguridad, desactivación de logs, y una tentativa de borrar huellas. Luego, un detalle: el acceso había sido validado con un token del ministerio. Lucas sintió un escalofrío lento. La sombra no era solo sombra. Tenía credenciales. Y podía borrarse.

Maira apareció en su chat con un mensaje único: “No estás solo”. Lucas casi se ríe del azar. Le respondió con una dirección y un horario. Se encontraron cerca de una cafetería, lejos de cámaras escolares. Maira llevó una libreta con nombres y turnos: auxiliares, técnicos, personal de limpieza. “La gente subestima a quienes abren puertas”, dijo. Lucas miró la lista y comprendió. No era solo software. Era mapa social.

Juntos reconstruyeron un patrón. Los accesos ocurrían en turnos específicos. El profesor odiaba tecnología en clase, pero frecuentaba la sala de servidores de noche. El ministerio apretaba el plazo. Y el mensaje amenazante había aparecido justo después de la primera visita oficial. Las piezas encajaban con un clic sucio. Lucas no quería creerlo, pero la lógica no le pedía permiso: estaban usando al profesor, o el profesor estaba usando el sistema para alguien más.

Lucas decidió tender una trampa más precisa. Creó un archivo señuelo con un nombre irresistible: “Informe_Fallas_Ministerio_Final”. Dentro, no había datos reales, solo una firma invisible que registraría la máquina exacta que lo abriera y el usuario asociado. Lo dejó en un directorio al que solo un administrador podría llegar. Luego esperó. Esperar, en esos momentos, era como sostener la respiración bajo el agua.

El archivo fue abierto a la mañana siguiente. Usuario: “admin_escolar”. Máquina: “PC_Direccion”. Lucas sintió el golpe como un puñetazo sin contacto. La computadora de Dirección. La oficina de la directora. Pero eso no significaba que ella fuera culpable; significaba que alguien usaba su terminal. Lucas cerró los ojos y vio el horror: un culpable con acceso al lugar donde todos confían. Y la confianza, cuando se quiebra, corta más que la amenaza.

Lucas corrió a la escuela antes de que sonara el primer timbre. Entró por una puerta lateral. Maira lo siguió, silenciosa. Se acercaron a la oficina de Dirección y escucharon voces. No era la directora. Era el hombre rápido del ministerio, hablando bajo y firme, como quien ordena. “Hoy se entrega”, decía. “Y se borra todo rastro”. Lucas apretó el puño. Maira le sujetó la muñeca. “Pruebas”, susurró. “Necesitamos pruebas”.

Lucas activó la grabación del teléfono. No quería, pero debía. La voz del hombre rápido continuó, y entonces algo peor: un segundo tono, nervioso, justificándose. Era el profesor. “Yo solo… seguí instrucciones”, decía. Lucas sintió una mezcla de rabia y lástima. El profesor no era el monstruo principal. Era la llave humana. Y estaba roto. El hombre rápido lo cortó: “No pienses. Obedece. Para eso te pagan”.

En ese instante, la puerta se abrió. La directora apareció detrás de ellos, pálida, como si hubiera escuchado lo suficiente. Miró a Lucas, miró a Maira, y luego a la grabación. No habló. Solo les hizo un gesto: entren. Lucas pasó con el corazón golpeando costillas. Dentro, el hombre rápido sonrió como si tuviera la situación controlada. Pero la directora lo miró con una calma nueva. Una calma que suena a decisión.

“Se acabó”, dijo ella. Y por primera vez, la sombra pareció retroceder un paso.

La directora no gritó. No lo necesitaba. Su voz fue un cierre de puerta. El hombre rápido intentó imponerse con credenciales, con amenazas veladas, con palabras como “protocolo” y “autoridad”. Ella respondió con algo simple: “También sé llamar a la prensa”. El hombre calmado, en la esquina, observó sin intervenir. Su silencio se volvió sospechoso. Lucas entendió que ese hombre medía consecuencias, no moral.

La directora pidió que todos se sentaran. Lucas no quería sentarse; quería correr. Pero se obligó. Puso el teléfono sobre la mesa, grabando. Maira se mantuvo de pie, como guardia. El profesor temblaba. El hombre rápido se acomodó la corbata. Entonces la directora habló directo: “He escuchado sobre borrar rastros. He visto accesos irregulares. Y tengo un alumno con evidencia”. Lucas sintió la palabra “evidencia” como un arma legal, por fin.

El hombre rápido negó todo con sonrisa entrenada. “Malentendidos”, dijo. “Un chico con imaginación”. Lucas abrió su laptop y proyectó los registros: horarios, usuarios, máquinas, rutas. El calmado levantó una ceja. Por primera vez, algo se movió en su cara: interés. Lucas mostró la firma del archivo señuelo y el acceso desde “PC_Direccion”. La directora apretó los labios. “Alguien usó mi oficina”, dijo, y el aire se volvió hielo.

El profesor murmuró algo sobre “órdenes”. La directora le preguntó quién lo contactó. El profesor miró al suelo. El hombre rápido lo fulminó con los ojos. Lucas reconoció ese gesto: el mismo que se usa para dominar en silencio. El profesor tragó saliva y dijo un nombre. No era el del hombre rápido. Era otro. Un apellido alto en jerarquía. Un apellido que no debería mezclarse con cables ni con servidores. Y entonces, el problema creció.

La directora respiró hondo y tomó una decisión arriesgada: llamó al supervisor regional en altavoz. No pidió permiso. Describió los hechos con fechas y evidencias. Hubo un silencio largo al otro lado. Luego una voz fría pidió “mantener discreción”. La directora respondió: “La discreción ya nos metió aquí”. Lucas sintió orgullo y miedo mezclados. Porque desafiar arriba siempre trae caída, pero también trae luz.

El hombre rápido intentó quitar el teléfono. Maira se interpuso. No lo empujó; solo se colocó como pared. Lucas vio en Maira una valentía que no buscaba protagonismo. La directora ordenó: “Nadie toca nada”. El hombre calmado, por fin, habló al hombre rápido: “Basta”. Una sola palabra, y el hombre rápido se contuvo. Lucas entendió la dinámica real: el calmado mandaba. El rápido solo ejecutaba.

Entonces llegó la policía escolar y un técnico independiente convocado por el supervisor, quizá para controlar daños. Lucas entregó sus registros en una USB cifrada. El técnico intentó minimizar: “Esto podría haberse generado”. Lucas se adelantó: “Verifique el hash”. El técnico lo miró sorprendido. Verificó. Coincidía. Lucas sintió un alivio breve, como respirar tras salir de agua. Las pruebas eran reales. La sombra tenía forma. Y estaba quedándose sin espacio.

El profesor empezó a llorar. No con dignidad, sino con derrumbe. Dijo que le ofrecieron dinero para “mantener la escuela estable”, para “evitar escándalos”, para “corregir internamente”. Había aceptado porque tenía deudas. Porque le prometieron que no haría daño. Lucas lo miró y vio, por primera vez, a un adulto que no era autoridad, sino miedo. La humillación del aula se devolvió en silencio, sin necesidad de venganza.

Mientras tanto, en la red, Sombra reaccionó. Lucas recibió una alerta en su sistema: un intento masivo de borrar logs a distancia. “Están intentando limpiar todo ahora”, dijo Lucas en voz alta. La directora no dudó: ordenó desconectar la red de inmediato. El técnico intentó protestar. Lucas explicó: “Si limpian, perdemos la cadena de custodia”. El calmado asintió, como si supiera que ese era el movimiento final del enemigo.

La escuela quedó sin internet. Los alumnos se quejaron. Los profesores se molestaron. Pero en la oficina, el silencio era otro: el silencio de una operación. Lucas, con el técnico, clonó discos, aseguró respaldos, registró todo. La directora firmó actas. Maira anotó nombres de quienes entraban y salían. El hombre rápido ya no sonreía. Su cara era una máscara que se resquebrajaba por los bordes.

Cuando intentaron salir de la oficina, una llamada entró al teléfono del hombre rápido. Se apartó, susurró, pero Lucas alcanzó a oír una frase: “Si esto sale, estamos muertos”. Lucas sintió una punzada. No por ellos. Por el tamaño del asunto. No era un simple abuso escolar. Era un sistema protegiéndose, mordiendo. La directora lo miró y le dijo sin palabras: “Ahora sí, esto es grande”.

Esa misma tarde, la noticia explotó, aunque intentaron contenerla. Alguien filtró un video: el profesor arrancando el cable, el aula en silencio, la llegada de los trajes. El clip se volvió viral. Los comentarios se dividieron: unos idolatraban a Lucas, otros decían que era “peligroso”. Lucas vio su nombre en pantallas ajenas. Sintió náuseas. No quería ser símbolo. Quería ser solución. Pero el mundo ama símbolos.

El ministerio emitió un comunicado ambiguo. “Investigación interna”, “procedimientos”, “presunción”. Palabras que suenan a humo. Lucas, en cambio, tenía pruebas concretas. La directora lo citó otra vez y le mostró algo: una amenaza anónima en su correo. “Deja eso”, decía, “o se arrepentirán”. Lucas apretó los dientes. Maira leyó por encima y susurró: “Ya no es solo escuela. Esto es gente que se cree intocable”.

Lucas propuso un último movimiento: publicar un informe técnico, sin datos sensibles, pero con evidencia criptográfica verificable. Una bomba limpia: no destruye personas, destruye mentiras. La directora dudó; sabía el costo. Maira dijo: “Si no lo haces tú, lo harán ellos a su manera”. Lucas miró su pantalla, recordó el grito del profesor, y entendió el arco completo: del silencio del aula a la voz pública.

Esa noche, Lucas escribió el informe. Cada palabra era un paso sobre vidrio. Cada línea de código, una llave. Preparó anexos, hashes, cronologías, recomendaciones. No nombró culpables sin pruebas. No insultó. No dramatizó. Dejó que lo técnico hablara como sentencia. Cuando terminó, miró el botón de “publicar” y sintió el verdadero miedo: el miedo que aparece justo antes de hacer lo correcto.

Y lo presionó.

El informe se difundió como fuego en papel seco. No por morbo, sino por claridad. Periodistas lo entendieron, expertos lo validaron, estudiantes lo compartieron. En pocas horas, el ministerio ya no podía esconderse detrás de palabras vacías. Los hashes coincidían. Las firmas digitales no mentían. Lucas vio cómo la sombra, por primera vez, quedaba atrapada en luz pública. Y comprendió que la verdad, cuando es verificable, pesa.

A la mañana siguiente, hubo renuncias. No todas, no suficientes, pero las primeras. El hombre rápido desapareció del mapa oficial. El hombre calmado dio una conferencia breve, fría, prometiendo “transparencia”. La directora fue citada, presionada, interrogada. Volvió a la escuela con el rostro tenso, pero con la espalda firme. “No nos van a callar”, dijo. Lucas sintió que su proyecto ya no era suyo: era un espejo para todos.

El profesor fue suspendido y luego aceptó colaborar con la investigación. No se volvió héroe. No merecía ese final fácil. Pero tampoco fue arrojado como chivo expiatorio total, porque la red de arriba era más amplia. Lucas no celebró su caída. Aprendió algo amargo: muchas injusticias se sostienen por gente común con miedo común. Y eso las vuelve más peligrosas, porque son fáciles de repetir en cualquier lugar.

Maira se convirtió en el ancla silenciosa del caos. Mientras todos discutían en redes, ella organizó pruebas, citas, respaldos, contactos con defensores digitales. No buscó cámaras. Solo resultados. Lucas la miró y entendió que el futuro no lo construye un genio solo, sino una red de personas que sostienen la verdad cuando se vuelve pesada. “Sin ti me hundía”, le dijo. Maira respondió: “Entonces aprende a nadar con otros”.

La escuela, sin internet por días, se volvió irónicamente más humana. Los alumnos hablaban cara a cara. Algunos se disculparon con Lucas por haberlo grabado como espectáculo. Otros le pidieron ayuda para aprender. Lucas, agotado, empezó a enseñar lo básico en recreos: cómo proteger contraseñas, cómo reconocer phishing, cómo pensar antes de hacer clic. Descubrió que su talento no era solo crear software, sino crear criterio.

Una tarde, llegó una carta oficial. No era amenaza. Era invitación. Una universidad tecnológica ofrecía beca completa y mentoría, con un programa de ciberseguridad juvenil. Lucas leyó dos veces, como si fuera trampa. La directora sonrió, por primera vez sin cansancio. “Te lo ganaste”, dijo. Lucas pensó en el cable arrancado, en el aula muda, en el mensaje “Deja de jugar al héroe”. Y sintió que el héroe no era él. Era la decisión de no callar.

Pero la sombra no murió del todo. Lucas lo supo cuando recibió un correo nuevo, sin remitente, con una sola frase: “Esto no termina aquí”. Lucas no tembló como antes. Guardó el mensaje. Lo registró. Lo trató como lo que era: ruido de un sistema que aún patalea. Miró por la ventana, respiró, y respondió solo con hechos: actualizó sus protocolos, reforzó su red, blindó a su gente.

El día de la ceremonia escolar, el profesor que odiaba tecnología ya no estaba al frente. Habían traído a una nueva docente, joven, preparada, que comenzó diciendo: “La tecnología no es enemigo; el enemigo es usarla sin ética”. Lucas sintió un nudo raro: una mezcla de reparación y pérdida. La directora habló ante todos y pidió disculpas institucionales. No fue perfecto. Pero fue un comienzo. Y a veces, eso es lo más revolucionario.

Lucas tomó el micrófono por última vez como alumno de ese salón. No hizo discurso épico. Dijo: “Me gritaron por estar en una pantalla, pero nadie preguntó qué estaba construyendo. Pregunten antes de gritar. Escuchen antes de castigar”. El auditorio quedó en silencio, un silencio distinto al de aquel día. Este era un silencio que no humillaba. Era un silencio que entendía. Y eso valía más que cualquier aplauso.

Después, en el pasillo, un estudiante pequeño lo alcanzó. Le mostró un cuaderno lleno de dibujos de circuitos. “Quiero aprender”, dijo. Lucas sonrió. Le dio su correo, le prometió un taller. Cuando el chico se fue, Maira lo miró con esa media sonrisa que nunca pide permiso. “¿Ves?”, dijo. “Tu clímax no fue desenmascarar a nadie. Fue encender a otros”. Lucas sintió que, por fin, su proyecto tenía sentido completo.

Esa noche, Lucas cerró la laptop y dejó la habitación en silencio. Por primera vez en meses, el silencio no le exigía nada. Se acostó y pensó en la frase del profesor: “Aquí mando yo”. Sonrió con cansancio. El mundo real manda más fuerte, sí, pero también se equivoca más grande. Y por eso hacen falta chicos como él, y chicas como Maira, y directoras que se atreven. Gente que no grita primero.

Antes de dormir, Lucas abrió un archivo nuevo. No para perseguir sombras, sino para construir una herramienta de educación: un sistema simple para enseñar seguridad digital en escuelas públicas, paso a paso, sin miedo. Lo llamó “Puente”. Porque entendió que la tecnología no es un trono ni un trofeo. Es un puente. Y quien parece distraído, a veces, solo está diseñando el camino para que otros crucen.

Y mientras afuera la ciudad seguía con su ruido, Lucas se permitió una certeza suave: lo que comenzó como una humillación terminó como una puerta. No una puerta mágica, sino una que se abre con pruebas, ética y coraje. La sombra aún existiría, siempre. Pero ya no sería invencible. Porque ahora había luz. Y lo más peligroso para cualquier sombra es que alguien aprenda a mirar.