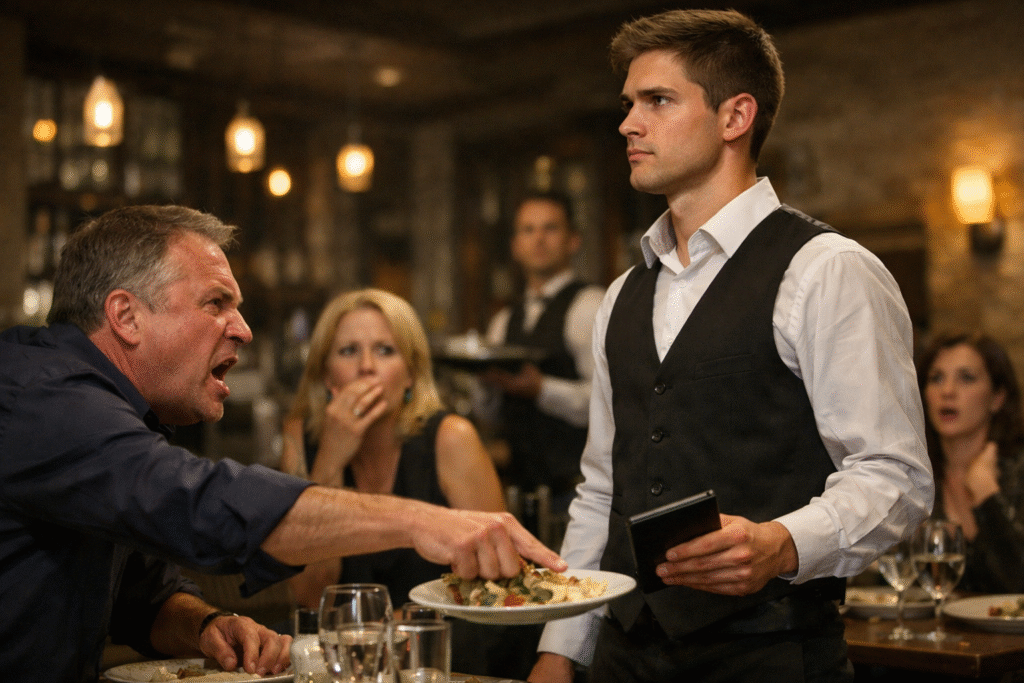

La frase de Iván no fue un grito ni una amenaza. Fue un susurro limpio, afilado, imposible de ignorar: «Usted no odia mi plato, señor Laurent. Odia que su poder no puede comprarle buen gusto». El silencio cayó como una campana. Philippe se incorporó, con la mandíbula tensa, sintiendo por primera vez el peso de todas las miradas.

Philippe buscó una risa que lo salvara, una mueca que devolviera el control. Pero la garganta se le secó. La sala, que antes lo complacía, ahora parecía un tribunal. Un par de clientes bajaron sus copas sin apartar los ojos. Los músicos no retomaron. El gerente tragó saliva. La vergüenza, esa vieja enemiga, empezó a morderle la nuca.

Iván no retrocedió. No se disculpó. No pidió permiso para existir. Simplemente sostuvo la mirada como quien sostiene un cuchillo bien afilado: con respeto, sin miedo. Se inclinó apenas, como dictaba el oficio, y añadió: «Aquí servimos comida, pero también servimos dignidad. Hoy, la suya está en deuda». Philippe se quedó rígido, sin réplica elegante.

El chef principal, Armand, dio un paso al frente. Sus ojos, cansados de noches largas, brillaron con algo nuevo: reconocimiento y peligro. «Esa emulsión… esa corrección de acidez…», murmuró, como si recitara un secreto. Iván guardó silencio. Armand miró al gerente, luego a la cocina, luego a los comensales que grababan. Sabía lo que significaba un nombre resucitado.

La palabra que Armand susurró no se oyó clara, pero el rumor se propagó igual. Un apellido perdido, uno que había flotado en revistas, en concursos, en cenas de críticos. Un apellido que se había apagado tras un incendio del que nadie hablaba sin bajar la voz. Philippe, acostumbrado a dominar historias, sintió que la suya empezaba a escaparse. Su sonrisa se quebró en dos.

Al fondo, una mujer mayor se secó los ojos con la servilleta. Un joven en una mesa cercana apretó su teléfono, consciente de que estaba presenciando algo irrepetible. Las velas parecieron más altas. La copa de Philippe tembló apenas. Nunca le había temblado nada. Y en ese temblor, Iván vio una grieta. No la aprovechó. La dejó existir.

«¿De dónde aprendiste eso?», exigió Philippe, intentando sonar superior. Iván respondió con una calma que humillaba más que cualquier insulto. «Aprendí de hambre, de fuego, de trabajo. Y de gente que no necesitaba aplastar a otros para sentirse alguien». Algunas mesas soltaron un “oh” ahogado. Philippe apretó el mantel con los dedos como si quisiera estrangularlo.

Armand levantó una mano, pidiendo aire. «Señor Laurent», dijo con diplomacia, «quizá sea buen momento para—». Philippe lo cortó con una mirada venenosa. Pero Armand ya había visto lo suficiente: ese plato tenía firma. Y esa firma no pertenecía al camarero común que Philippe imaginaba. Los roles empezaban a invertirse como una tortilla perfecta: de un solo movimiento.

El gerente, Claude, se acercó con paso rápido, sudando bajo el traje. Se inclinó hacia Philippe, murmurando algo sobre calma y reputación. Philippe lo fulminó. «¿Reputación?», siseó. «Yo soy la reputación». Iván no dijo nada, y esa nada fue una bofetada. Porque el restaurante, por primera vez, no orbitaba alrededor del heredero: orbitaba alrededor del sabor.

Una mesa de críticos, reconocibles por el lenguaje corporal frío, intercambió miradas. Uno de ellos, con gafas finas, pidió hablar con el chef. Armand asintió, inquieto. El nombre de Iván, aún no pronunciado en voz alta, ya se movía como humo entre labios entrenados. Philippe sintió que lo estaban evaluando a él, no al plato. La idea lo irritó como una espina.

Iván regresó a la cocina abierta sin correr, sin prisa. Armand lo siguió, y la puerta de vaivén los tragó a ambos. Adentro, el calor golpeaba como un recuerdo. Armand lo encaró: «Dime que no eres quien creo». Iván limpió sus manos con una toalla, lento, y respondió: «Soy quien queda cuando todo arde». Armand palideció como si viera un fantasma.

Armand recordó titulares antiguos y fotos de un joven chef con ojos feroces. Recordó la estrella, la caída, las especulaciones. Recordó el incendio y el rumor de sabotaje que nunca se probó. Miró a Iván y vio las cicatrices invisibles: la paciencia del que sobrevivió. «¿Por qué estás aquí sirviendo mesas?», preguntó. Iván sonrió apenas: «Porque la cocina también puede ser una cárcel».

En la sala, Philippe tomó aire como si fuera dueño del oxígeno. Se levantó más recto, alisó su chaqueta. Intentó retomar el espectáculo. «Muy bien», anunció, alzando la voz, «si este… camarero es tan brillante, que venga y cocine para mí. Quiero ver si su talento es real o solo teatro barato». La arrogancia buscaba aplausos. Pero encontró solo expectativa fría.

Claude, el gerente, tartamudeó intentando frenar la escena. Philippe lo ignoró. Los teléfonos enfocaron la cocina abierta. Las velas parecían cámaras antiguas. La música seguía muerta. Nadie pidió la cuenta; nadie quería perderse el desenlace. Philippe pensó que estaba retando a un empleado. Sin saberlo, estaba retando a un hombre que había perdido todo y, por eso mismo, ya no temía perder nada.

Armand regresó a la sala, respirando hondo. Detrás, Iván apareció sin delantal de camarero: llevaba una chaquetilla prestada, demasiado grande, pero en él parecía hecha a medida. No dijo “sí” ni “no” al reto. Solo miró a Philippe y preguntó, con voz tranquila: «¿Qué desea, señor Laurent?». Y Philippe, por primera vez, sintió que la pregunta no era servil. Era un desafío.

Philippe pidió un plato imposible, uno que se usaba para humillar a chefs jóvenes: liebre a la royale, técnica larga, precisión brutal. Lo hizo con una sonrisa. Iván asintió como si le pidieran un café. Algunos se rieron nerviosos. Armand frunció el ceño: el restaurante no estaba preparado para ese capricho, no en ese momento. Pero Iván ya se había girado hacia la cocina con una serenidad peligrosa.

El equipo de cocina se congeló cuando Iván entró. Un sous-chef murmuró «¿Quién es?». Iván no se presentó. Solo pidió ingredientes, ordenó tiempos, revisó cuchillos. No gritó. Y sin gritos, todos obedecieron igual. Era como si su autoridad hubiera estado esperando bajo la piel, dormida, y ahora despertara sin necesidad de permiso. Armand observó, atrapado entre admiración y temor.

En la sala, Philippe bebió un trago largo, tratando de parecer relajado. Pero sus dedos golpeaban el vaso con un ritmo ansioso. Un crítico tomó notas. Una influencer susurró «esto es cine». Claude estaba al borde del colapso. Si Iván triunfaba, el restaurante explotaría de fama. Si fallaba, la humillación sería viral. Y Philippe, adicto a la viralidad, empezaba a entender que no controlaba el guion.

Iván trabajó con calma quirúrgica. El fuego no era enemigo: era idioma. Cada reducción, cada espuma, cada corte tenía un motivo. El tiempo, que antes era su verdugo, ahora era su aliado. Armand se dio cuenta de algo inquietante: Iván no estaba intentando impresionar a Philippe. Estaba cocinando para el restaurante entero, para la memoria, para una deuda antigua.

En un momento, Iván se detuvo y miró una llama. Sus ojos se endurecieron. Armand lo vio y supo que ese plato no era solo comida: era una respuesta. Iván había sido quemado una vez, literal y simbólicamente. Ahora, frente a decenas de cámaras, volvía a bailar con el fuego. Y el fuego, como si lo respetara, no lo mordía.

Cuando el plato salió, el aroma llegó antes que la vista. Un silencio distinto lo recibió: hambre colectiva. Iván lo presentó sin florituras. Philippe tomó el primer bocado con teatralidad, listo para destruirlo. Pero la expresión se le cambió en medio segundo. Algo en ese sabor no era solo delicioso: era incómodamente íntimo. Philippe tragó, y el mundo se le apretó alrededor del pecho.

«Eso…», balbuceó Philippe, y el orgullo le falló. Reconocía esa nota. No porque supiera de cocina, sino porque la había probado antes, en un lugar que había intentado olvidar. Una cena antigua, un acuerdo cerrado, un fuego posterior. Miró a Iván como si por fin viera el rostro completo detrás del acento. La sala contuvo el aliento. Iván esperó, quieto.

Philippe intentó levantarse con dignidad, pero su rodilla golpeó la mesa. Se recompuso. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó, y la pregunta sonó menos a orden y más a súplica. Iván respondió sin elevar la voz: «Iván no es el nombre que le importa. El que le importa es el que usted quemó». Un murmullo cruzó como electricidad. Armand se tensó. Claude palideció.

Los críticos se inclinaron hacia adelante. La influencer dejó de sonreír. Una pareja al fondo se miró como si escuchara una confesión ajena. Philippe abrió la boca, pero no encontró el chiste que lo salvara. Por primera vez, el heredero estaba desnudo de carisma. Y en ese desnudarse, la noche cambió de género: de comedia cruel a thriller inevitable.

Iván dio un paso atrás, permitiendo que Philippe respirara. No lo atacó más. Esa compasión inesperada fue peor que cualquier golpe. Philippe sintió que el restaurante, el público, incluso el aire, le pedían una sola cosa: verdad. Pero él había construido su vida con silencios caros. Miró alrededor, buscando aliados. Solo vio cámaras y ojos cansados de su crueldad.

Armand, al fin, habló a la sala. «Señoras y señores», dijo con voz temblorosa, «están presenciando algo raro. Un chef que el mundo dio por desaparecido… está aquí». No dijo el nombre completo, pero bastó. Los móviles subieron. El gerente casi se desmayó. Philippe entendió el peligro real: no era quedar como un grosero. Era quedar como un villano con historia.

Iván bajó la vista un instante, recordando a su madre en una cama fría, al teléfono viejo con mensajes sin responder, al dinero contado en billetes arrugados. Volvió a mirar a Philippe. «No vine a vengarme», dijo. «Vine a trabajar. Pero usted me obligó a recordar». La sala se estremeció. Philippe tragó saliva. El pasado, como una salsa reducida, se había concentrado hasta volverse inevitable.

Philippe intentó comprar salida. «Te pago», dijo, y la frase cayó como una moneda sucia. Iván negó lentamente. «Ya me pagó una vez», respondió. «Con fuego». Nadie rió. Nadie tosió. El restaurante parecía suspendido en una fotografía. Philippe sintió el sudor en la espalda. Y, sin querer, comprendió que la noche no terminaría con un insulto. Terminaría con una revelación.

Claude se acercó a Iván, suplicante. «Por favor, no aquí», murmuró. Iván lo miró con una tristeza serena. «¿Y dónde, Claude?», preguntó. «¿En silencio? ¿En una oficina? ¿Con abogados? No. Aquí fue donde me humillaron hoy. Aquí también puede nacer algo distinto». Philippe apretó los labios. El público ya había elegido bando. Solo faltaba el golpe final.

Iván se volvió hacia la sala entera, no hacia Philippe. «Si hay algo que aprendí», dijo, «es que la gente aplaude al que grita… hasta que alguien cocina mejor en silencio». La frase cortó como vidrio. Philippe sintió que lo estaban enterrando en vivo. Y entonces, como si el destino lo empujara, un hombre en traje oscuro entró al bistró, buscando a alguien con urgencia.

El hombre se acercó a Claude, le susurró al oído, y Claude se quedó blanco. Luego miró a Iván con terror. «Hay… hay una llamada para ti», dijo. Iván frunció el ceño, tomó el teléfono del restaurante. Escuchó, y su rostro cambió. La sala se inclinó hacia adelante. Philippe, sin entender, sintió un presentimiento: la humillación no era el clímax. Era la antesala.

Iván colgó despacio. Sus ojos se humedecieron, pero no cayó. Miró a Armand, luego a Philippe, luego a la sala. «Mi madre», dijo, y la palabra pesó como una olla de hierro. «Está en el hospital. Ahora». Un golpe de realidad atravesó el espectáculo. Las cámaras dudaron. Philippe se quedó inmóvil. En la tragedia ajena, por primera vez, su poder no significaba nada.

Iván respiró hondo y se quitó la chaquetilla prestada, devolviéndola con cuidado. «La noche puede seguir sin mí», dijo, y ese gesto simple rompió a la sala: el hombre que podía destruir a Philippe elegía irse por amor. Armand lo detuvo: «Te llevo». Iván negó. «Voy solo». Y al pasar junto a Philippe, susurró: «Esto no termina aquí».

Philippe se quedó de pie, clavado. Quiso decir algo, ofrecer dinero, un coche, un médico privado. Pero su voz no le obedeció. La gente lo miraba como se mira a un niño rico que rompió un jarrón y, de pronto, vio sangre real. Iván salió por la puerta, y el frío de París lo tragó. Dentro, el restaurante volvió a respirar… pero ya era otro lugar.

La música reanudó tímida, como si pidiera perdón. Claude intentó recuperar la normalidad, ofreciendo postres gratis. Nadie se movió. Todos hablaban en susurros rápidos: nombre, incendio, fuego, madre, hospital. Philippe se sentó lentamente, derrotado sin sentencia oficial. Frente a él, el plato vacío parecía una prueba. Y en su mente, una pregunta mordía: ¿qué hice aquella noche?

Armand, antes de volver a la cocina, miró a Philippe con desprecio contenido. «A veces», dijo, «el verdadero menú es la consecuencia». Philippe no respondió. Afuera, Iván caminaba hacia la calle como si cada paso fuera un juramento. La ciudad, indiferente, seguía iluminada. Pero algo había empezado a arder de nuevo, no en un edificio: en una historia que por fin se negaba a callar.

El hospital olía a desinfectante y madrugada. Iván entró con el corazón golpeando costillas, sin tiempo para orgullo ni espectáculo. La enfermera lo reconoció por la urgencia en la mirada y lo guió sin preguntas. En una sala blanca, su madre respiraba con dificultad, conectada a máquinas que sonaban como metrónomos. Iván tomó su mano y sintió el frío.

Ella abrió los ojos apenas. «Hijo», susurró, y esa palabra le hizo temblar todo lo que había mantenido firme. Iván sonrió para que ella no viera el miedo. «Estoy aquí», dijo. «No te vayas todavía». Su madre intentó acariciarle los dedos, pero la fuerza no le alcanzó. Afuera, la noche de París seguía, pero en esa habitación el tiempo se volvió líquido.

El doctor habló con frases medidas. Complicaciones, corazón débil, pronóstico reservado. Iván escuchó como quien escucha una sentencia sin abogado. Preguntó por tratamientos, por opciones, por cualquier puerta. El doctor mencionó una clínica privada, costos imposibles. Iván asintió sin pestañear, aunque por dentro sintió el abismo. No tenía lo suficiente. Nunca había tenido lo suficiente. El fuego siempre cobraba.

En el pasillo, Iván apoyó la frente contra la pared. Por un segundo, pensó en llamar a Armand, pedir ayuda, humillarse. Luego pensó en Philippe, sentado entre velas y cámaras, aprendiendo tarde lo que era perder control. Iván cerró los ojos. No quería deberle nada a nadie. Pero su madre no era una lección moral. Era su vida entera.

Cuando volvió al bistró por la mañana, no llevaba rabia. Llevaba determinación. Claude lo esperaba con ojeras y un gesto suplicante. «Los videos están por todas partes», dijo. «Hay periodistas afuera. Críticos. Un productor de televisión». Iván miró la sala vacía, todavía impregnada de la noche anterior, y sintió que el destino lo empujaba con manos sucias.

Armand lo llevó a la cocina, cerró la puerta y habló sin rodeos. «Si eres quien creo, puedes convertir esto en un renacimiento», dijo. «Pero también pueden destruirte. La gente ama resurrecciones… hasta que encuentra un pecado». Iván respondió con calma: «Mi pecado fue confiar. Mi castigo fue arder. Ya no tengo nada que ocultar». Armand tragó saliva. Esa sinceridad daba miedo.

A media mañana, un hombre con traje caro pidió hablar con Iván. No era periodista. Era abogado. Se presentó con una sonrisa cortés que no llegaba a los ojos. «Represento intereses preocupados por su seguridad», dijo. Iván entendió de inmediato: Philippe ya estaba moviendo piezas. El abogado deslizó una tarjeta. «Podemos evitarle problemas si guarda discreción sobre ciertos temas». Iván la dejó sobre la mesa, sin tocarla.

«¿Discreción?», repitió Iván, y su voz no subió, pero cortó. «Mi madre está en un hospital. Yo trabajo. Ustedes vienen a comprar silencio. No tengo precio». El abogado se encogió de hombros, como si esperara esa respuesta. «Todos tienen un precio», dijo. Iván sonrió, triste. «Entonces busque el suyo en otra parte». La puerta se cerró. El aire quedó más pesado.

Esa tarde, Philippe apareció en el bistró con gafas oscuras y un séquito mínimo. No venía a cenar. Venía a negociar. Claude casi se desmaya. Armand apretó los puños. Iván salió a enfrentarlo con el delantal puesto, como si fuera un uniforme de guerra. Philippe habló primero, con una voz que intentaba sonar humilde, pero traía filo: «Necesitamos hablar, en privado».

Iván lo llevó a un rincón lejos de cámaras, aunque sabía que siempre habría ojos. Philippe se quitó las gafas. Tenía ojeras, pero su arrogancia seguía viva, como una mala hierba. «No sabía quién eras», dijo. Iván lo miró fijo. «Eso no te excusa», respondió. Philippe apretó los labios. «Puedo arreglar lo de tu madre», soltó, como quien lanza un anzuelo.

La palabra “madre” encendió algo en Iván, pero no era gratitud. Era ira helada. «No uses su enfermedad como moneda», dijo. Philippe levantó las manos, teatral. «No es moneda, es solución. Tengo conexiones, médicos, clínicas. Y tú… tú puedes mantener la boca cerrada sobre el incendio». Iván se inclinó apenas hacia él. «Así que sí lo sabes», susurró. Philippe tragó saliva. La grieta se abrió.

Philippe intentó controlar el relato. «Fue un accidente», dijo rápido. «No prueban nada. Hubo un corto circuito. Todos lo saben». Iván se recostó en la silla, como si escuchara una receta mal contada. «Yo olí gasolina», respondió. Philippe parpadeó. «No digas tonterías», escupió. Iván lo miró sin pestañear. «No son tonterías. Son recuerdos. Y los recuerdos no aceptan sobornos».

En la cocina, Armand escuchaba a medias, nervioso. Claude sudaba. El bistró, vacío en ese momento, parecía una caja de resonancia para secretos. Philippe bajó la voz. «Si hablas», dijo, «te hundes conmigo. El mundo ama destruir ídolos. Te convertirán en un oportunista». Iván respondió sin dudar: «El mundo ya me destruyó una vez. Y aun así, aquí estoy. ¿Tú puedes decir lo mismo?».

Philippe se levantó, frustrado. «¿Qué quieres?», exigió. Iván no pidió dinero. No pidió fama. «Quiero que pidas perdón», dijo, «y no por mí. Por cada persona que humillaste creyendo que eso te hacía grande». Philippe soltó una risa seca. «¿Perdón público?», preguntó, indignado. Iván asintió. «La misma sala en la que gritaste. El mismo tipo de verdad».

Philippe lo miró como si fuera una locura. Pero en sus ojos apareció miedo: el miedo a que Iván tuviera el poder de obligarlo. «Te ofrezco un trato», insistió. «Una cocina propia. Un patrocinio. Una clínica para tu madre». Iván respondió con una frase simple: «Mi madre no es tu escudo. Mi talento no es tu lavado de imagen». Philippe apretó los dientes. La negociación moría.

Al salir, Philippe dejó una última amenaza envuelta en terciopelo. «Ten cuidado, Iván», dijo. «El fuego vuelve». Iván lo siguió con la mirada. «Lo sé», respondió. «Yo aprendí a cocinar en él». Philippe se fue, pero su sombra se quedó pegada al bistró. Armand se acercó a Iván, preocupado. «No se rendirá», dijo. Iván asintió. «Yo tampoco».

Esa noche, una propuesta llegó por mensaje: un programa culinario importante quería entrevistarlo. La cifra ofrecida era suficiente para la clínica privada. Iván leyó y sintió náuseas. Convertir su dolor en entretenimiento era repugnante… pero su madre no tenía tiempo para purezas. Armand lo miró en silencio, entendiendo el dilema. «La televisión es un cuchillo», dijo. «Depende de cómo lo uses». Iván apretó el móvil como si fuera un carbón.

A la mañana siguiente, Iván aceptó con una condición: nada de melodrama barato, nada de humillación, nada de “pobre inmigrante”. Quería hablar del oficio, del fuego, del respeto. El productor respondió con entusiasmo fingido. Iván sospechó trampas. Pero también vio una oportunidad: si conseguía el dinero, su madre viviría. Y si conseguía la atención, quizá la verdad del incendio saldría sola, empujada por preguntas inevitables.

En paralelo, los críticos empezaron a aparecer. Algunos pedían degustaciones secretas. Otros ofrecían reseñas a cambio de exclusivas. Iván los rechazó a todos con cortesía firme. No quería deberles. Cocinaba en el bistró como si cada plato fuera una carta a su madre. Y, sin darse cuenta, la sala empezó a llenarse de gente distinta: no los que venían a ser vistos, sino los que venían a sentir.

Un periodista serio, de un diario respetado, pidió hablar sin cámaras. Iván aceptó, en el pasillo, lejos de la cocina. El periodista le preguntó por el incendio. Iván no dio nombres. Solo dijo: «Alguien tenía miedo. Y el miedo es combustible». El periodista tomó nota, cuidadoso. «¿Temes represalias?», preguntó. Iván sonrió con cansancio. «Ya las viví. Ahora solo temo perder a mi madre».

La entrevista televisiva se grabó en una cocina luminosa, demasiado limpia para ser real. El conductor intentó llevarlo al llanto. Iván lo frenó con una mirada. Habló de técnica, de disciplina, de respeto. Luego, sin que nadie se lo pidiera, dijo: «La arrogancia es un ingrediente que arruina cualquier plato». El conductor se rió incómodo. El productor, detrás, frunció el ceño. No era el guion que querían. Pero era mejor.

El episodio se emitió y explotó. Las redes lo bautizaron “el chef fantasma”. Los mismos que lo habían ignorado años atrás ahora exigían su regreso. Pero también apareció el veneno: cuentas anónimas lo acusaban de fraude, de montaje, de manipulación. Philippe no daba la cara, pero su maquinaria sí. Iván lo sintió en la piel, como humo invisible. La guerra mediática había empezado.

Una noche, al salir del bistró, Iván encontró su bicicleta rota. No fue robo. Fue aviso. En el manubrio, alguien había dejado una cerilla pegada con cinta. Iván la sostuvo, mirándola. Recordó el incendio, el olor, las sirenas. Armand llegó detrás y vio la cerilla. «Esto se está poniendo feo», dijo. Iván guardó la cerilla en el bolsillo. «Peor fue ver caer mi cocina en llamas», respondió.

En el hospital, su madre empeoró. Los médicos repitieron la urgencia de la clínica privada. Iván miró el dinero que empezaba a entrar por eventos, entrevistas, reservas. Pero aún faltaba. Y entonces apareció una invitación inesperada: una cena benéfica en un palacio, organizada por la familia Laurent. Philippe iba a estar allí. Iván sintió el pulso acelerarse. Era trampa… y también oportunidad. Donde hay palacio, hay ojos. Donde hay ojos, hay verdad posible.

Armand lo aconsejó: «No vayas solo». Iván asintió. «No iré por venganza», dijo. «Iré por mi madre». Claude, tembloroso, temía perder el restaurante en un escándalo. Iván lo miró con compasión. «Ya estás en él», le dijo. «Solo que aún no te enteras». Esa noche, Iván preparó un menú pequeño, contundente, como un manifiesto. Si iba a jugar, jugaría con fuego real.

La cena benéfica fue un teatro de lujo: candelabros, risas medidas, perfumes caros. Iván entró con un traje sencillo. Sintió miradas que lo atravesaban como alfileres. Philippe lo vio y se tensó, pero sonrió para el público. Se acercó con brazos abiertos, fingiendo cordialidad. «¡Iván!», exclamó. «Qué honor». Iván estrechó la mano y sintió el hielo debajo del terciopelo.

En la cocina del palacio, los chefs contratados lo miraban con mezcla de respeto y resentimiento. Iván pidió solo un espacio y silencio. No venía a competir, venía a hablar con platos. Philippe rondaba como dueño del aire. «Recuerda», murmuró cerca de su oído, «esto es mi casa». Iván respondió sin mirarlo: «Entonces cuide que no se le queme». Philippe se apartó, irritado.

El servicio comenzó. Iván envió un plato con una nota pequeña: “Para quienes creen que el poder alimenta”. Los comensales rieron, pensando que era humor. Pero el sabor era demasiado serio para reír. Philippe observaba las reacciones, intentando adivinar hacia dónde iba el cuchillo. En el tercer plato, Iván incluyó un aroma ahumado, controlado, como un recuerdo domesticado. Philippe palideció. Reconocía esa firma: la del incendio.

Un invitado importante, con influencia real, preguntó en voz alta por el origen de ese ahumado. Iván salió de la cocina y respondió con serenidad: «Es el sabor de lo que sobrevive». Philippe intentó intervenir con un chiste, pero su voz se quebró. La sala notó la grieta. Las cámaras, siempre hambrientas, la olieron. Philippe sintió el escenario inclinarse. Aún no había confesión, pero ya había sospecha. Y la sospecha es una mecha.

Cuando llegó el postre, Iván lo sirvió con una flor quemada, comestible, negra en los bordes. Philippe se levantó impulsivamente. «¡Basta!», gritó, y el lujo se congeló. Iván lo miró, tranquilo, frente a todos. «¿Basta de qué?», preguntó. «¿De sabor? ¿De memoria? ¿De verdad?». Philippe respiró agitado, atrapado por su propio estallido. Y entonces, sin querer, dijo la frase que lo condenó: «¡Fue un accidente!».

La sala se quedó muda. Alguien susurró: «¿Accidente de qué?». Philippe se dio cuenta tarde. Había nombrado el incendio sin que nadie lo mencionara explícitamente. Sus ojos buscaron salida. Pero las salidas, esa noche, estaban cerradas por cientos de miradas. Iván no sonrió. No celebró. Solo dijo, con voz baja: «Gracias». Y en esa palabra, la mecha se encendió por completo.

La noticia del “accidente” se esparció antes de que la cena terminara. Los mismos invitados que donaban por prestigio ahora olían sangre social. Periodistas esperaban afuera como lobos con credenciales. Philippe fue escoltado por seguridad, intentando mantener la sonrisa. Pero su rostro ya no obedecía. Iván, en cambio, se quedó en la cocina, lavando sus manos con calma, como si limpiara algo más que azúcar y humo.

Armand lo llamó apenas amaneció. «Te van a perseguir», dijo. «Y a él también. Esto escala». Iván miró el techo, pensando en su madre. La clínica privada seguía siendo un muro. El escándalo podía generar dinero, sí, pero también podía cerrarle puertas. «No necesito fama», respondió. «Necesito tiempo para mi madre». Armand guardó silencio, entendiendo que el enemigo real se llamaba reloj.

Philippe convocó a una rueda de prensa, intentando adelantarse al golpe. Declaró que Iván era un resentido, un impostor, un manipulador. Mostró papeles, habló de “mentiras peligrosas”. Iván lo vio desde una pantalla en el bistró y sintió algo curioso: lástima. Philippe era poderoso, pero estaba asustado. Y un hombre asustado muerde. Iván apagó la televisión y volvió al trabajo. El oficio, al menos, no mentía.

Ese mismo día, el periodista serio publicó un artículo sin adjetivos, solo hechos: el incendio, las irregularidades, los testimonios contradictorios, la coincidencia de fechas con acuerdos económicos de los Laurent. No acusaba directamente, pero dejaba un camino claro para que cualquiera llegara solo a la conclusión. Philippe reaccionó con demandas. Los abogados salieron como moscas. Iván recibió citaciones. El fuego volvía, ahora con sello legal.

Claude, el gerente, colapsó. «Esto nos hunde», repetía. Iván lo sostuvo por los hombros. «No te hunde la verdad», dijo. «Te hunde el miedo». Claude lloró, agotado. Armand tomó decisiones rápidas: seguridad en la puerta, control de reservas, comunicación oficial. El bistró, antes un lugar de velas, se volvió una fortaleza. Y aun así, cada noche se llenaba. La gente venía a comer y a presenciar historia.

En medio del caos, llegó una mujer llamada Mireille, investigadora de seguros. Traía un expediente grueso y mirada precisa. «Estoy reabriendo el caso del incendio», dijo. Iván la miró con respeto cauteloso. Mireille explicó que nuevas pruebas hacían necesario revisar. «Su plato en la cena benéfica fue… una confesión involuntaria», añadió. Iván apretó los labios. «Yo solo cociné», respondió. Mireille sonrió: «A veces, cocinar revela más que hablar».

Esa noche, Iván recibió una llamada del hospital: su madre había sido trasladada a cuidados intensivos. Necesitaban un pago inmediato para autorizar un tratamiento experimental. Iván sintió el mundo inclinarse. Miró sus manos, manchadas de trabajo, y pensó: ¿cuántos platos valen una vida? Armand, sin decir nada, sacó un sobre con dinero. «Es un adelanto», dijo. Iván negó. Armand insistió: «No es caridad. Es inversión en justicia».

Iván aceptó, con la garganta cerrada. Fue al hospital y pagó. Se sentó junto a su madre y le contó, suave, lo que pasaba. No los detalles sucios, sino lo esencial: que el mundo lo estaba viendo, que el fuego ya no mandaba. Su madre sonrió débil. «Yo siempre supe quién eras», susurró. Iván tragó lágrimas. «Ojalá lo hubiera sabido yo cuando ardía», respondió.

Philippe, presionado, intentó un movimiento desesperado: ofreció públicamente financiar la clínica de la madre de Iván como “gesto humanitario”. La prensa lo aplaudió por segundos, hasta que alguien notó el veneno del gesto: parecía compra de silencio. Iván respondió con una frase breve en un comunicado: «Mi madre no es su campaña». El público se dividió. Algunos lo llamaron orgulloso. Otros lo llamaron íntegro. Iván no leyó comentarios. Solo miró monitores cardíacos.

Mireille encontró algo: un informe técnico alterado, firmas dudosas, registros de mantenimiento cambiados. El caso empezó a tomar forma real. Philippe sintió que el suelo se abría y decidió atacar la única cosa que podía: la credibilidad de Iván. Filtró un rumor: que Iván había provocado el incendio para cobrar seguros. La acusación era absurda, pero efectiva en redes. Iván recibió amenazas. Una noche, alguien pintó “MENTIROSO” en la puerta del bistró.

Armand se enfureció. «Esto ya no es cocina», dijo. Iván limpió la pintura con sus propias manos. «Siempre fue cocina», respondió. «La gente cree que cocinar es alimentar. Pero también es resistir». Esa frase se quedó rondando en el equipo. El sous-chef, que antes dudaba de Iván, ahora lo seguía como discípulo. El bistró se convirtió en una familia extraña: un refugio para los que no encajaban en la soberbia.

Un productor grande propuso un evento en vivo: un duelo culinario entre Iván y un chef patrocinado por los Laurent. “Para cerrar el conflicto”, decían. Era una trampa de espectáculo, pero ofrecían una suma gigantesca: suficiente para la clínica y más. Iván se quedó mirando el contrato. Armand lo observó, serio. «Si aceptas, te usarán», advirtió. Iván asintió. «Y si no acepto, mi madre muere», respondió. El silencio fue una respuesta cruel.

Iván aceptó, con condiciones: transparencia, jurado técnico real, transmisión sin cortes durante momentos clave. El productor prometió todo. Iván no le creyó del todo, pero firmó. A veces, uno entra al fuego porque al otro lado hay alguien respirando. El evento se programó en un teatro-cocina frente al Sena. Las entradas se agotaron. Las redes ardían. Philippe sonreía en entrevistas, diciendo que “celebraba el talento”. Era mentira. Celebraba la jaula.

El día del duelo, Iván llegó temprano. Tocó los cuchillos, revisó la estación, respiró el aire. Sintió el viejo escenario de concursos, el mismo pulso, la misma presión. Pero esta vez no cocinaba por estrellas. Cocinaba por una cama de hospital. Philippe apareció con su chef elegido, un talento joven, brillante y nervioso. Philippe le susurró algo al oído. El joven tragó saliva. Iván lo miró y vio víctima, no enemigo.

Antes de comenzar, Philippe tomó el micrófono. «París ama el drama», dijo, risueño. «Hoy veremos quién es real». La audiencia aplaudió, excitada. Iván pidió el micrófono solo un instante. «Hoy veremos algo más simple», dijo. «Veremos si el respeto puede ganar sin gritar». No hubo aplauso inmediato. Hubo un silencio denso. Luego, uno. Dos. Y el teatro se encendió con una ovación que Philippe no esperaba.

La prueba era cruel: cocinar un menú de tres tiempos con ingredientes sorpresa, uno de ellos “ahumado”. Iván sonrió con ironía. El fuego lo seguía. Comenzaron. El chef rival se movía rápido, casi desesperado. Iván se movía como agua: sin prisa, pero imparable. Cuando encendió su estación, el público vio algo extraño: Iván no miraba el cronómetro. Miraba el fuego como a un viejo conocido.

En el segundo tiempo, el chef rival cometió un error pequeño por presión. Philippe apretó los puños. Iván lo notó y, en un gesto inesperado, le cedió una técnica, una frase corta de ayuda. El joven lo miró, sorprendido, y corrigió. La audiencia murmuró: ese gesto no era estrategia, era ética. Philippe sintió que perdía incluso si ganaba. Porque Iván estaba ganando en un terreno que no se compra.

Llegó el plato final: una reinterpretación de la receta que Philippe había humillado la primera noche. Iván la elevó, no con lujo, sino con verdad: equilibrio, memoria, precisión. Cuando lo presentó, el teatro olió a casa, a infancia, a algo que no se puede fingir. El jurado probó. El primer juez cerró los ojos. El segundo se quedó quieto. El tercero susurró: «Esto… es historia».

El chef rival presentó un plato excelente, pero su excelencia era técnica; la de Iván era destino. El jurado deliberó con pocas palabras. Ganó Iván. La audiencia estalló. Philippe aplaudió con manos rígidas, sonriendo para cámaras. Pero en su rostro había rabia. Iván tomó el micrófono, y el teatro se silenció. «Quiero usar este premio para pagar el tratamiento de mi madre», dijo. El público aplaudió con lágrimas. Philippe se tensó: Iván había hecho del espectáculo una causa.

Y entonces ocurrió el golpe: Mireille, la investigadora, subió al escenario con un sobre. Miró al conductor, pidió el micrófono, y anunció que nuevas pruebas vinculaban el incendio a una orden pagada. No dijo “Philippe” aún, pero miró hacia su fila. Las cámaras giraron como animales. Philippe sintió el suelo abrirse. Intentó levantarse, pero un agente se acercó discretamente. El teatro olía a fuego… y a justicia.

Iván no sonrió. No celebró. Miró a Philippe con una calma que dolía más. «Te dije que esto no terminaba allí», murmuró, lo bastante bajo para que solo él lo oyera. Philippe tragó saliva, atrapado. El público gritaba, pedía verdad, pedía nombres. Iván levantó la mano, pidiendo silencio otra vez. «No quiero linchamientos», dijo. «Quiero responsabilidad». Esa frase, en un mundo hambriento de sangre, fue el clímax inesperado. Y cambió todo.

Philippe, obligado por la presión, pidió hablar. Tomó el micrófono con manos temblorosas, y por primera vez su voz no tenía dueño. «Yo…», empezó, y el teatro contuvo el aire. Iván lo miró, no como enemigo, sino como prueba final. Philippe tragó, los ojos húmedos de rabia y pánico. «Yo ordené…», dijo, y el mundo se detuvo. Pero la confesión no salió completa. Porque en ese instante, un grito llegó desde el fondo: «¡Iván, el hospital!».

Iván giró, y su corazón se rompió antes de recibir la noticia. Un médico, entre el público, levantó el móvil con urgencia. Iván corrió hacia él. Escuchó dos palabras que congelaron el universo: “código azul”. El teatro se volvió ruido distante. Philippe quedó con el micrófono en la mano, a medio camino de la verdad. Y Iván, sin mirar atrás, salió corriendo hacia el único lugar donde el fuego importaba de verdad: el pecho de su madre.

Iván llegó al hospital con el cuerpo en piloto automático. Corrió por pasillos que olían a metal y madrugada, empujando puertas como si fueran cortinas de humo. En la sala, médicos trabajaban sobre su madre con una precisión brutal. Iván se quedó en la esquina, sin estorbar, rezando sin palabras. Cada pitido era un martillo. Cada segundo era una deuda que no sabía cómo pagar.

Cuando el monitor estabilizó una línea débil, un médico exhaló. «Por ahora», dijo, y esa frase fue un hilo. Iván lo agarró con todo el alma. Se acercó a su madre, le acarició la frente. «No te vayas», susurró otra vez, como una receta repetida para que salga bien. Ella abrió los ojos apenas y, con esfuerzo, le apretó el dedo. Un gesto mínimo, suficiente para sostenerlo.

Horas después, Iván salió al pasillo y vio a Armand esperándolo, ojeroso. «La confesión quedó grabada», dijo Armand. «Philippe intentó retractarse, pero ya es tarde. La investigadora entregó pruebas a fiscalía». Iván cerró los ojos. No sintió triunfo. Sintió cansancio. «No me importa su caída», dijo. «Solo quiero que mi madre viva». Armand asintió, y por primera vez no tuvo respuesta ingeniosa. Solo respeto.

El caso avanzó rápido, empujado por la presión pública. Testigos del antiguo restaurante hablaron. Un ex empleado confesó haber recibido dinero por “guardar silencio”. Un técnico admitió haber alterado registros por orden de un intermediario. Philippe intentó huir a otra narrativa, pero cada intento lo hundía más. La verdad, cuando encuentra luz, se vuelve incendio inverso: quema las mentiras, no a los inocentes. Y París, hambrienta, observaba.

Iván visitaba a su madre cada día. Entre máquinas y silencio, le contaba de cosas simples: el pan recién horneado, la nieve que caía suave, el aroma de mantequilla en la cocina. No quería que su historia fuera solo tragedia. Su madre sonreía cuando podía. Una tarde, con voz frágil, dijo: «No cocines con odio». Iván sintió un nudo. «No lo haré», prometió. Y entendió que esa promesa era más difícil que cualquier técnica.

Philippe fue citado oficialmente. La imagen del heredero entrando a un edificio judicial, sin séquito, recorrió el mundo. En su rostro había algo nuevo: humanidad forzada. No era redención; era realidad. Algunos lo compadecieron. Otros celebraron. Iván no hizo ninguna de las dos cosas. Solo trabajó. Porque había aprendido que la justicia es lenta, pero el hambre no espera. Y su madre, menos.

El bistró cambió para siempre. Claude vendió su participación y se fue, incapaz de cargar con el peso. Armand ofreció a Iván un puesto formal como chef, con libertad total. Iván aceptó con una condición: salarios justos, turnos humanos, respeto absoluto al equipo. Armand sonrió, orgulloso. «Así se construye una cocina», dijo. Iván miró las estaciones limpias y pensó que por fin estaba cocinando en un lugar que no pedía almas a cambio.

La fama siguió golpeando la puerta, pero Iván la trató como a un cliente difícil: con cortesía y límites. Rechazó contratos abusivos, eligió proyectos que ayudaran a financiar tratamientos y becas para cocineros inmigrantes. Algunos lo llamaron ingenuo. Otros lo llamaron líder. Iván se llamó a sí mismo otra cosa: hijo. Cada plato que vendía era una hora más para su madre. Y esa era la única métrica que respetaba.

Una noche, meses después, su madre caminó sola por el pasillo del hospital por primera vez. Con pasos pequeños, temblorosos, pero suyos. Iván la esperaba al final, conteniendo lágrimas. Ella sonrió y dijo: «El fuego no nos ganó». Iván la abrazó con cuidado, como si fuera vidrio precioso. En ese abrazo, el incendio antiguo se apagó un poco. No del todo. Pero lo suficiente para respirar sin humo.

El juicio de Philippe terminó con condena y acuerdos civiles. No fue una película: fue complejo, gris, lleno de abogados y tecnicismos. Pero hubo una verdad escrita, oficial, imposible de borrar. Philippe perdió poder, apellido, máscara. En la sentencia, el juez mencionó el daño humano detrás del fuego. Iván leyó esa parte en silencio. No sintió alegría. Sintió cierre. Y el cierre, a veces, es la forma más humilde de la victoria.

Días después, Philippe pidió ver a Iván. No en un restaurante. No con cámaras. En una sala fría, supervisada. Iván aceptó por una sola razón: terminar lo que el fuego había dejado abierto. Philippe entró sin brillo, sin teatro. Se sentó y, por primera vez, habló como alguien pequeño. «Lo siento», dijo. Iván lo miró largo. No perdonó por deporte. Escuchó por higiene del alma.

«Lo siento por el incendio», repitió Philippe, con la voz quebrada. «Creí que podía borrar un problema con fuego». Iván respiró hondo. «No era un problema», respondió. «Era una persona». Philippe bajó la mirada. «No sé cómo vivir con eso», susurró. Iván se levantó. «Ese es tu plato ahora», dijo. «Cómetelo sin hacer que otros lo paguen». Y se fue, sin aplausos, sin cámaras, sin necesidad de ganar nada más.

La última escena no ocurrió en un palacio ni en un tribunal. Ocurrió en el bistró, una tarde tranquila. Iván sirvió a su madre un plato simple: sopa clara, pan tostado, hierbas frescas. Ella probó y cerró los ojos, emocionada. «Está perfecto», dijo. Iván sonrió, por fin ligero. Afuera, París seguía girando. Pero adentro, el restaurante entero quedó suspendido otra vez, no por miedo, sino por amor.

Y si alguien preguntaba por el gran giro, Iván respondía con calma: el verdadero clímax nunca fue humillar a Philippe. Fue elegir no parecerse a él. Porque el poder grita. El oficio habla. Y la dignidad, cuando se sirve caliente y sin rencor, puede cambiar una sala entera… incluso después de que todo haya ardido.