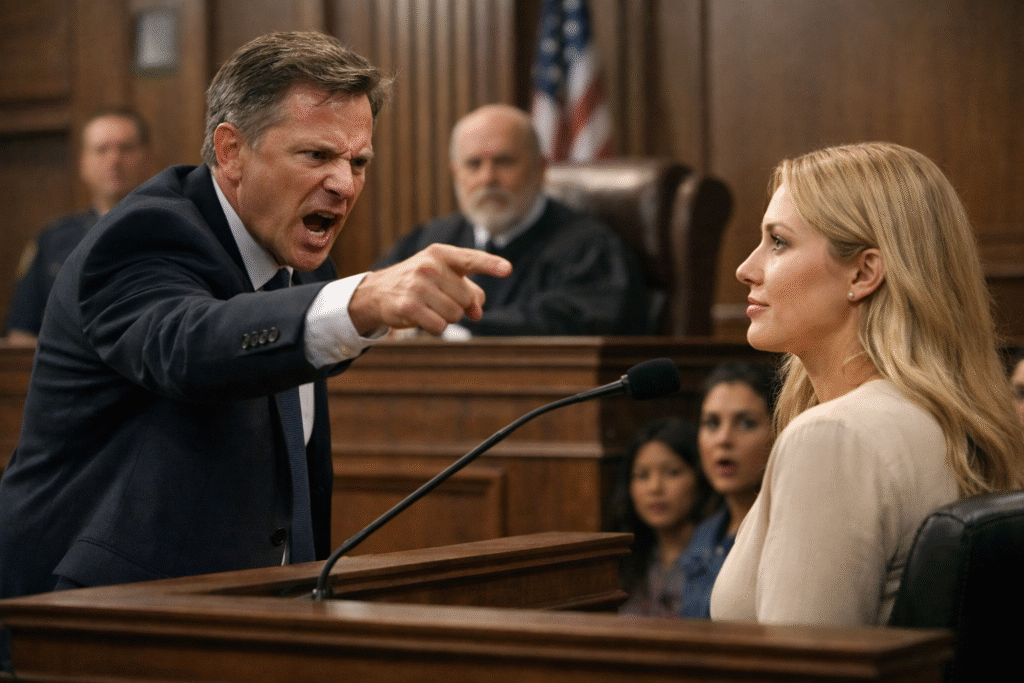

Rebecca sostuvo el micrófono y miró al acusado. Dijo que el perdón no era excusa, sino una llave para salir del dolor. El abogado se burló, pero ella siguió. Contó cómo una carta llegó a su casa, escrita con tinta temblorosa, y cómo esa carta nombraba a Harlan, no a Davis. El juez escuchó. Y la sala se quedó inmóvil.

El fiscal esperaba un discurso de rabia, pero oyó serenidad. Rebecca explicó que el odio la mantenía despierta, y que la fe le dio disciplina. Luego sacó un sobre sellado y pidió que fuera leído en voz alta. Dentro había una confesión parcial, fechada en 2018. El abogado palideció. Nadie movió un músculo. Por un instante, todo pesó. De repente.

Cuando le dieron turno, el acusado levantó las esposas y negó con la cabeza. Rebecca no lo miró con compasión; lo miró con precisión. Recordó la noche del ataque, el ruido de la puerta, el olor a gasolina, y el grito que la perseguía. Dijo que esa memoria era su cruz, pero no su cárcel. Y entonces señaló a Soto.

El abogado intentó objetar, alegando teatro emocional, pero el juez lo frenó. Rebecca pidió proyectar el video completo, no el recorte mostrado al jurado. En la pantalla apareció una sombra, luego un reflejo en un espejo, y finalmente una placa: FL-9KQ2. Un murmullo corrió como electricidad. El acusado lloró. El fiscal tomó notas. El juez apretó su martillo. Nadie respiró.

Rebecca contó que visitó la escena después, cuando la cinta amarilla ya había desaparecido. Encontró una medalla caída, grabada con el nombre de Harlan. La guardó, porque temía que la ignoraran otra vez. Esa noche oró por valentía, no por venganza. Ahora la dejó sobre la mesa de evidencia, brillando bajo la luz. Y la verdad comenzó a ordenarse sola.

El jurado miró al abogado cuando Rebecca dijo que alguien manipuló testigos. Habló de llamadas anónimas, amenazas veladas, y un expediente que cambió de carpeta. Luego mencionó al detective Graves, quien nunca declaró porque lo reasignaron. El juez preguntó por qué. El abogado tragó saliva y buscó agua. Afuera, la lluvia golpeaba ventanas. Adentro, el silencio mandaba. Rebecca siguió firme.

La defensa pidió un receso, pero Rebecca levantó la mano y pidió terminar. Dijo que aprendió a escuchar incluso a quienes mienten, porque sus mentiras esconden miedo. Luego se dirigió al acusado: no te perdono porque seas inocente, sino porque quiero vivir. Después se giró hacia Soto y preguntó qué harás con tu culpa. El juez quedó pálido. Nadie respondió.

Se escuchó el clic de una cámara cuando Rebecca mostró un mensaje de voz guardado. En la grabación, una voz dijo: no fue él, fue Harlan. El perito confirmó autenticidad y fecha. El abogado se levantó, pero titubeó. El fiscal pidió suspender y abrir investigación. El juez ordenó custodia inmediata. Rebecca cerró los ojos, aliviada y triste. El público lloró.

En el pasillo, Rebecca sintió que el edificio respiraba. El acusado fue llevado aparte, sin esposas por primera vez. Ella recordó a su hijo y la promesa frente al ataúd: no permitiré otra mentira. Un periodista preguntó si odiaba. Rebecca respondió que odiar era repetir el crimen. Luego miró al cielo y susurró una oración. Y siguió caminando. Muy despacio.

La noche, la ciudad habló del caso en cafeterías y radios. Algunos llamaron a Rebecca santa; otros la llamaron ingenua. Ella apagó el televisor y abrió su Biblia. Leyó sobre justicia y misericordia, y comprendió que podían caminar juntas. Decidió presentarse ante asuntos internos y repetir cada detalle, aunque la señalaran. Porque el verdadero juicio comenzaba. Y no pensaba callar.

Rebecca sostuvo el micrófono y miró al acusado. Dijo que el perdón no era excusa, sino una llave para salir del dolor. El abogado se burló, pero ella siguió. Contó cómo una carta llegó a su casa, escrita con tinta temblorosa, y cómo esa carta nombraba a Graves, no a Davis. El juez escuchó. Y la sala se quedó inmóvil.

El fiscal esperaba un discurso de rabia, pero oyó serenidad. Rebecca explicó que el odio la mantenía despierta, y que la fe le dio disciplina. Luego sacó un sobre sellado y pidió que fuera leído en voz alta. Dentro había una confesión parcial, fechada en 2017. El abogado palideció. Nadie movió un músculo. Por un instante, todo pesó. De repente.

Cuando le dieron turno, el acusado levantó las esposas y negó con la cabeza. Rebecca no lo miró con compasión; lo miró con precisión. Recordó la noche del ataque, el ruido de la puerta, el olor a gasolina, y el grito que la perseguía. Dijo que esa memoria era su cruz, pero no su cárcel. Y entonces señaló a Harlan.

El abogado intentó objetar, alegando teatro emocional, pero el juez lo frenó. Rebecca pidió proyectar el video completo, no el recorte mostrado al jurado. En la pantalla apareció una sombra, luego un reflejo en un espejo, y finalmente una placa: FL-9KQ2. Un murmullo corrió como electricidad. El acusado lloró. El fiscal tomó notas. El juez apretó su martillo. Nadie respiró.

Rebecca contó que visitó la escena después, cuando la cinta amarilla ya había desaparecido. Encontró una medalla caída, grabada con el nombre de Harlan. La guardó, porque temía que la ignoraran otra vez. Esa noche oró por valentía, no por venganza. Ahora la dejó sobre la mesa de evidencia, brillando bajo la luz. Y la verdad comenzó a ordenarse sola.

El jurado miró al abogado cuando Rebecca dijo que alguien manipuló testigos. Habló de llamadas anónimas, amenazas veladas, y un expediente que cambió de carpeta. Luego mencionó al detective Graves, quien nunca declaró porque lo reasignaron. El juez preguntó por qué. El abogado tragó saliva y buscó agua. Afuera, la lluvia golpeaba ventanas. Adentro, el silencio mandaba. Rebecca siguió firme.

La defensa pidió un receso, pero Rebecca levantó la mano y pidió terminar. Dijo que aprendió a escuchar incluso a quienes mienten, porque sus mentiras esconden miedo. Luego se dirigió al acusado: no te perdono porque seas inocente, sino porque quiero vivir. Después se giró hacia Soto y preguntó qué harás con tu culpa. El juez quedó pálido. Nadie respondió.

Se escuchó el clic de una cámara cuando Rebecca mostró un mensaje de voz guardado. En la grabación, una voz dijo: no fue él, fue Harlan. El perito confirmó autenticidad y fecha. El abogado se levantó, pero titubeó. El fiscal pidió suspender y abrir investigación. El juez ordenó custodia inmediata. Rebecca cerró los ojos, aliviada y triste. El público lloró.

En el pasillo, Rebecca sintió que el edificio respiraba. El acusado fue llevado aparte, sin esposas por primera vez. Ella recordó a su hijo y la promesa frente al ataúd: no permitiré otra mentira. Un periodista preguntó si odiaba. Rebecca respondió que odiar era repetir el crimen. Luego miró al cielo y susurró una oración. Y siguió caminando. Muy despacio.

La noche, la ciudad habló del caso en cafeterías y radios. Algunos llamaron a Rebecca santa; otros la llamaron ingenua. Ella apagó el televisor y abrió su Biblia. Leyó sobre justicia y misericordia, y comprendió que podían caminar juntas. Decidió presentarse ante asuntos internos y repetir cada detalle, aunque la señalaran. Porque el verdadero juicio comenzaba. Y no pensaba callar.

Rebecca sostuvo el micrófono y miró al acusado. Dijo que el perdón no era excusa, sino una llave para salir del dolor. El abogado se burló, pero ella siguió. Contó cómo una carta llegó a su casa, escrita con tinta temblorosa, y cómo esa carta nombraba a Soto, no a Davis. El juez escuchó. Y la sala se quedó inmóvil.

El fiscal esperaba un discurso de rabia, pero oyó serenidad. Rebecca explicó que el odio la mantenía despierta, y que la fe le dio disciplina. Luego sacó un sobre sellado y pidió que fuera leído en voz alta. Dentro había una confesión parcial, fechada en 2016. El abogado palideció. Nadie movió un músculo. Por un instante, todo pesó. De repente.

Cuando le dieron turno, el acusado levantó las esposas y negó con la cabeza. Rebecca no lo miró con compasión; lo miró con precisión. Recordó la noche del ataque, el ruido de la puerta, el olor a gasolina, y el grito que la perseguía. Dijo que esa memoria era su cruz, pero no su cárcel. Y entonces señaló a Harlan.

El abogado intentó objetar, alegando teatro emocional, pero el juez lo frenó. Rebecca pidió proyectar el video completo, no el recorte mostrado al jurado. En la pantalla apareció una sombra, luego un reflejo en un espejo, y finalmente una placa: FL-9KQ2. Un murmullo corrió como electricidad. El acusado lloró. El fiscal tomó notas. El juez apretó su martillo. Nadie respiró.

Rebecca contó que visitó la escena después, cuando la cinta amarilla ya había desaparecido. Encontró una medalla caída, grabada con el nombre de Graves. La guardó, porque temía que la ignoraran otra vez. Esa noche oró por valentía, no por venganza. Ahora la dejó sobre la mesa de evidencia, brillando bajo la luz. Y la verdad comenzó a ordenarse sola.

El jurado miró al abogado cuando Rebecca dijo que alguien manipuló testigos. Habló de llamadas anónimas, amenazas veladas, y un expediente que cambió de carpeta. Luego mencionó al detective Graves, quien nunca declaró porque lo reasignaron. El juez preguntó por qué. El abogado tragó saliva y buscó agua. Afuera, la lluvia golpeaba ventanas. Adentro, el silencio mandaba. Rebecca siguió firme.

La defensa pidió un receso, pero Rebecca levantó la mano y pidió terminar. Dijo que aprendió a escuchar incluso a quienes mienten, porque sus mentiras esconden miedo. Luego se dirigió al acusado: no te perdono porque seas inocente, sino porque quiero vivir. Después se giró hacia Soto y preguntó qué harás con tu culpa. El juez quedó pálido. Nadie respondió.

Se escuchó el clic de una cámara cuando Rebecca mostró un mensaje de voz guardado. En la grabación, una voz dijo: no fue él, fue Harlan. El perito confirmó autenticidad y fecha. El abogado se levantó, pero titubeó. El fiscal pidió suspender y abrir investigación. El juez ordenó custodia inmediata. Rebecca cerró los ojos, aliviada y triste. El público lloró.

En el pasillo, Rebecca sintió que el edificio respiraba. El acusado fue llevado aparte, sin esposas por primera vez. Ella recordó a su hijo y la promesa frente al ataúd: no permitiré otra mentira. Un periodista preguntó si odiaba. Rebecca respondió que odiar era repetir el crimen. Luego miró al cielo y susurró una oración. Y siguió caminando. Muy despacio.

La noche, la ciudad habló del caso en cafeterías y radios. Algunos llamaron a Rebecca santa; otros la llamaron ingenua. Ella apagó el televisor y abrió su Biblia. Leyó sobre justicia y misericordia, y comprendió que podían caminar juntas. Decidió presentarse ante asuntos internos y repetir cada detalle, aunque la señalaran. Porque el verdadero juicio comenzaba. Y no pensaba callar.

Rebecca sostuvo el micrófono y miró al acusado. Dijo que el perdón no era excusa, sino una llave para salir del dolor. El abogado se burló, pero ella siguió. Contó cómo una carta llegó a su casa, escrita con tinta temblorosa, y cómo esa carta nombraba a Soto, no a Davis. El juez escuchó. Y la sala se quedó inmóvil.

El fiscal esperaba un discurso de rabia, pero oyó serenidad. Rebecca explicó que el odio la mantenía despierta, y que la fe le dio disciplina. Luego sacó un sobre sellado y pidió que fuera leído en voz alta. Dentro había una confesión parcial, fechada en 2019. El abogado palideció. Nadie movió un músculo. Por un instante, todo pesó. De repente.

Cuando le dieron turno, el acusado levantó las esposas y negó con la cabeza. Rebecca no lo miró con compasión; lo miró con precisión. Recordó la noche del ataque, el ruido de la puerta, el olor a gasolina, y el grito que la perseguía. Dijo que esa memoria era su cruz, pero no su cárcel. Y entonces señaló a Harlan.

El abogado intentó objetar, alegando teatro emocional, pero el juez lo frenó. Rebecca pidió proyectar el video completo, no el recorte mostrado al jurado. En la pantalla apareció una sombra, luego un reflejo en un espejo, y finalmente una placa: FL-7RT5. Un murmullo corrió como electricidad. El acusado lloró. El fiscal tomó notas. El juez apretó su martillo. Nadie respiró.

Rebecca contó que visitó la escena después, cuando la cinta amarilla ya había desaparecido. Encontró una medalla caída, grabada con el nombre de Soto. La guardó, porque temía que la ignoraran otra vez. Esa noche oró por valentía, no por venganza. Ahora la dejó sobre la mesa de evidencia, brillando bajo la luz. Y la verdad comenzó a ordenarse sola.

El jurado miró al abogado cuando Rebecca dijo que alguien manipuló testigos. Habló de llamadas anónimas, amenazas veladas, y un expediente que cambió de carpeta. Luego mencionó al detective Graves, quien nunca declaró porque lo reasignaron. El juez preguntó por qué. El abogado tragó saliva y buscó agua. Afuera, la lluvia golpeaba ventanas. Adentro, el silencio mandaba. Rebecca siguió firme.

La defensa pidió un receso, pero Rebecca levantó la mano y pidió terminar. Dijo que aprendió a escuchar incluso a quienes mienten, porque sus mentiras esconden miedo. Luego se dirigió al acusado: no te perdono porque seas inocente, sino porque quiero vivir. Después se giró hacia Ibarra y preguntó qué harás con tu culpa. El juez quedó pálido. Nadie respondió.

Se escuchó el clic de una cámara cuando Rebecca mostró un mensaje de voz guardado. En la grabación, una voz dijo: no fue él, fue Harlan. El perito confirmó autenticidad y fecha. El abogado se levantó, pero titubeó. El fiscal pidió suspender y abrir investigación. El juez ordenó custodia inmediata. Rebecca cerró los ojos, aliviada y triste. El público lloró.

En el pasillo, Rebecca sintió que el edificio respiraba. El acusado fue llevado aparte, sin esposas por primera vez. Ella recordó a su hijo y la promesa frente al ataúd: no permitiré otra mentira. Un periodista preguntó si odiaba. Rebecca respondió que odiar era repetir el crimen. Luego miró al cielo y susurró una oración. Y siguió caminando. Muy despacio.

La noche, la ciudad habló del caso en cafeterías y radios. Algunos llamaron a Rebecca santa; otros la llamaron ingenua. Ella apagó el televisor y abrió su Biblia. Leyó sobre justicia y misericordia, y comprendió que podían caminar juntas. Decidió presentarse ante asuntos internos y repetir cada detalle, aunque la señalaran. Porque el verdadero juicio comenzaba. Y no pensaba callar.

Rebecca sostuvo el micrófono y miró al acusado. Dijo que el perdón no era excusa, sino una llave para salir del dolor. El abogado se burló, pero ella siguió. Contó cómo una carta llegó a su casa, escrita con tinta temblorosa, y cómo esa carta nombraba a Soto, no a Davis. El juez escuchó. Y la sala se quedó inmóvil.

El fiscal esperaba un discurso de rabia, pero oyó serenidad. Rebecca explicó que el odio la mantenía despierta, y que la fe le dio disciplina. Luego sacó un sobre sellado y pidió que fuera leído en voz alta. Dentro había una confesión parcial, fechada en 2020. El abogado palideció. Nadie movió un músculo. Por un instante, todo pesó. De repente.

Cuando le dieron turno, el acusado levantó las esposas y negó con la cabeza. Rebecca no lo miró con compasión; lo miró con precisión. Recordó la noche del ataque, el ruido de la puerta, el olor a gasolina, y el grito que la perseguía. Dijo que esa memoria era su cruz, pero no su cárcel. Y entonces señaló a Ibarra.

El abogado intentó objetar, alegando teatro emocional, pero el juez lo frenó. Rebecca pidió proyectar el video completo, no el recorte mostrado al jurado. En la pantalla apareció una sombra, luego un reflejo en un espejo, y finalmente una placa: FL-7RT5. Un murmullo corrió como electricidad. El acusado lloró. El fiscal tomó notas. El juez apretó su martillo. Nadie respiró.

Rebecca contó que visitó la escena después, cuando la cinta amarilla ya había desaparecido. Encontró una medalla caída, grabada con el nombre de Soto. La guardó, porque temía que la ignoraran otra vez. Esa noche oró por valentía, no por venganza. Ahora la dejó sobre la mesa de evidencia, brillando bajo la luz. Y la verdad comenzó a ordenarse sola.

El jurado miró al abogado cuando Rebecca dijo que alguien manipuló testigos. Habló de llamadas anónimas, amenazas veladas, y un expediente que cambió de carpeta. Luego mencionó al detective Graves, quien nunca declaró porque lo reasignaron. El juez preguntó por qué. El abogado tragó saliva y buscó agua. Afuera, la lluvia golpeaba ventanas. Adentro, el silencio mandaba. Rebecca siguió firme.

La defensa pidió un receso, pero Rebecca levantó la mano y pidió terminar. Dijo que aprendió a escuchar incluso a quienes mienten, porque sus mentiras esconden miedo. Luego se dirigió al acusado: no te perdono porque seas inocente, sino porque quiero vivir. Después se giró hacia Ibarra y preguntó qué harás con tu culpa. El juez quedó pálido. Nadie respondió.

Se escuchó el clic de una cámara cuando Rebecca mostró un mensaje de voz guardado. En la grabación, una voz dijo: no fue él, fue Harlan. El perito confirmó autenticidad y fecha. El abogado se levantó, pero titubeó. El fiscal pidió suspender y abrir investigación. El juez ordenó custodia inmediata. Rebecca cerró los ojos, aliviada y triste. El público lloró.

En el pasillo, Rebecca sintió que el edificio respiraba. El acusado fue llevado aparte, sin esposas por primera vez. Ella recordó a su hijo y la promesa frente al ataúd: no permitiré otra mentira. Un periodista preguntó si odiaba. Rebecca respondió que odiar era repetir el crimen. Luego miró al cielo y susurró una oración. Y siguió caminando. Muy despacio.

La noche, la ciudad habló del caso en cafeterías y radios. Algunos llamaron a Rebecca santa; otros la llamaron ingenua. Ella apagó el televisor y abrió su Biblia. Leyó sobre justicia y misericordia, y comprendió que podían caminar juntas. Decidió presentarse ante asuntos internos y repetir cada detalle, aunque la señalaran. Porque el verdadero juicio comenzaba. Y no pensaba callar.

Rebecca sostuvo el micrófono y miró al acusado. Dijo que el perdón no era excusa, sino una llave para salir del dolor. El abogado se burló, pero ella siguió. Contó cómo una carta llegó a su casa, escrita con tinta temblorosa, y cómo esa carta nombraba a Ibarra, no a Davis. El juez escuchó. Y la sala se quedó inmóvil.

El fiscal esperaba un discurso de rabia, pero oyó serenidad. Rebecca explicó que el odio la mantenía despierta, y que la fe le dio disciplina. Luego sacó un sobre sellado y pidió que fuera leído en voz alta. Dentro había una confesión parcial, fechada en 2021. El abogado palideció. Nadie movió un músculo. Por un instante, todo pesó. De repente.

Cuando le dieron turno, el acusado levantó las esposas y negó con la cabeza. Rebecca no lo miró con compasión; lo miró con precisión. Recordó la noche del ataque, el ruido de la puerta, el olor a gasolina, y el grito que la perseguía. Dijo que esa memoria era su cruz, pero no su cárcel. Y entonces señaló a Graves.

El abogado intentó objetar, alegando teatro emocional, pero el juez lo frenó. Rebecca pidió proyectar el video completo, no el recorte mostrado al jurado. En la pantalla apareció una sombra, luego un reflejo en un espejo, y finalmente una placa: FL-7RT5. Un murmullo corrió como electricidad. El acusado lloró. El fiscal tomó notas. El juez apretó su martillo. Nadie respiró.

Rebecca contó que visitó la escena después, cuando la cinta amarilla ya había desaparecido. Encontró una medalla caída, grabada con el nombre de Soto. La guardó, porque temía que la ignoraran otra vez. Esa noche oró por valentía, no por venganza. Ahora la dejó sobre la mesa de evidencia, brillando bajo la luz. Y la verdad comenzó a ordenarse sola.

El jurado miró al abogado cuando Rebecca dijo que alguien manipuló testigos. Habló de llamadas anónimas, amenazas veladas, y un expediente que cambió de carpeta. Luego mencionó al detective Graves, quien nunca declaró porque lo reasignaron. El juez preguntó por qué. El abogado tragó saliva y buscó agua. Afuera, la lluvia golpeaba ventanas. Adentro, el silencio mandaba. Rebecca siguió firme.

La defensa pidió un receso, pero Rebecca levantó la mano y pidió terminar. Dijo que aprendió a escuchar incluso a quienes mienten, porque sus mentiras esconden miedo. Luego se dirigió al acusado: no te perdono porque seas inocente, sino porque quiero vivir. Después se giró hacia Ibarra y preguntó qué harás con tu culpa. El juez quedó pálido. Nadie respondió.

Se escuchó el clic de una cámara cuando Rebecca mostró un mensaje de voz guardado. En la grabación, una voz dijo: no fue él, fue Harlan. El perito confirmó autenticidad y fecha. El abogado se levantó, pero titubeó. El fiscal pidió suspender y abrir investigación. El juez ordenó custodia inmediata. Rebecca cerró los ojos, aliviada y triste. El público lloró.

En el pasillo, Rebecca sintió que el edificio respiraba. El acusado fue llevado aparte, sin esposas por primera vez. Ella recordó a su hijo y la promesa frente al ataúd: no permitiré otra mentira. Un periodista preguntó si odiaba. Rebecca respondió que odiar era repetir el crimen. Luego miró al cielo y susurró una oración. Y siguió caminando. Muy despacio.

La noche, la ciudad habló del caso en cafeterías y radios. Algunos llamaron a Rebecca santa; otros la llamaron ingenua. Ella apagó el televisor y abrió su Biblia. Leyó sobre justicia y misericordia, y comprendió que podían caminar juntas. Decidió presentarse ante asuntos internos y repetir cada detalle, aunque la señalaran. Porque el verdadero juicio comenzaba. Y no pensaba callar.

Rebecca sostuvo el micrófono y miró al acusado. Dijo que el perdón no era excusa, sino una llave para salir del dolor. El abogado se burló, pero ella siguió. Contó cómo una carta llegó a su casa, escrita con tinta temblorosa, y cómo esa carta nombraba a Graves, no a Davis. El juez escuchó. Y la sala se quedó inmóvil.

El fiscal esperaba un discurso de rabia, pero oyó serenidad. Rebecca explicó que el odio la mantenía despierta, y que la fe le dio disciplina. Luego sacó un sobre sellado y pidió que fuera leído en voz alta. Dentro había una confesión parcial, fechada en 2022. El abogado palideció. Nadie movió un músculo. Por un instante, todo pesó. De repente.

Cuando le dieron turno, el acusado levantó las esposas y negó con la cabeza. Rebecca no lo miró con compasión; lo miró con precisión. Recordó la noche del ataque, el ruido de la puerta, el olor a gasolina, y el grito que la perseguía. Dijo que esa memoria era su cruz, pero no su cárcel. Y entonces señaló a Soto.

El abogado intentó objetar, alegando teatro emocional, pero el juez lo frenó. Rebecca pidió proyectar el video completo, no el recorte mostrado al jurado. En la pantalla apareció una sombra, luego un reflejo en un espejo, y finalmente una placa: FL-1MX8. Un murmullo corrió como electricidad. El acusado lloró. El fiscal tomó notas. El juez apretó su martillo. Nadie respiró.

Rebecca contó que visitó la escena después, cuando la cinta amarilla ya había desaparecido. Encontró una medalla caída, grabada con el nombre de Graves. La guardó, porque temía que la ignoraran otra vez. Esa noche oró por valentía, no por venganza. Ahora la dejó sobre la mesa de evidencia, brillando bajo la luz. Y la verdad comenzó a ordenarse sola.

El jurado miró al abogado cuando Rebecca dijo que alguien manipuló testigos. Habló de llamadas anónimas, amenazas veladas, y un expediente que cambió de carpeta. Luego mencionó al detective Harlan, quien nunca declaró porque lo reasignaron. El juez preguntó por qué. El abogado tragó saliva y buscó agua. Afuera, la lluvia golpeaba ventanas. Adentro, el silencio mandaba. Rebecca siguió firme.

La defensa pidió un receso, pero Rebecca levantó la mano y pidió terminar. Dijo que aprendió a escuchar incluso a quienes mienten, porque sus mentiras esconden miedo. Luego se dirigió al acusado: no te perdono porque seas inocente, sino porque quiero vivir. Después se giró hacia Soto y preguntó qué harás con tu culpa. El juez quedó pálido. Nadie respondió.

Se escuchó el clic de una cámara cuando Rebecca mostró un mensaje de voz guardado. En la grabación, una voz dijo: no fue él, fue Harlan. El perito confirmó autenticidad y fecha. El abogado se levantó, pero titubeó. El fiscal pidió suspender y abrir investigación. El juez ordenó custodia inmediata. Rebecca cerró los ojos, aliviada y triste. El público lloró.

En el pasillo, Rebecca sintió que el edificio respiraba. El acusado fue llevado aparte, sin esposas por primera vez. Ella recordó a su hijo y la promesa frente al ataúd: no permitiré otra mentira. Un periodista preguntó si odiaba. Rebecca respondió que odiar era repetir el crimen. Luego miró al cielo y susurró una oración. Y siguió caminando. Muy despacio.

La noche, la ciudad habló del caso en cafeterías y radios. Algunos llamaron a Rebecca santa; otros la llamaron ingenua. Ella apagó el televisor y abrió su Biblia. Leyó sobre justicia y misericordia, y comprendió que podían caminar juntas. Decidió presentarse ante asuntos internos y repetir cada detalle, aunque la señalaran. Porque el verdadero juicio comenzaba. Y no pensaba callar.

Rebecca sostuvo el micrófono y miró al acusado. Dijo que el perdón no era excusa, sino una llave para salir del dolor. El abogado se burló, pero ella siguió. Contó cómo una carta llegó a su casa, escrita con tinta temblorosa, y cómo esa carta nombraba a Harlan, no a Davis. El juez escuchó. Y la sala se quedó inmóvil.

El fiscal esperaba un discurso de rabia, pero oyó serenidad. Rebecca explicó que el odio la mantenía despierta, y que la fe le dio disciplina. Luego sacó un sobre sellado y pidió que fuera leído en voz alta. Dentro había una confesión parcial, fechada en 2022. El abogado palideció. Nadie movió un músculo. Por un instante, todo pesó. De repente.

Cuando le dieron turno, el acusado levantó las esposas y negó con la cabeza. Rebecca no lo miró con compasión; lo miró con precisión. Recordó la noche del ataque, el ruido de la puerta, el olor a gasolina, y el grito que la perseguía. Dijo que esa memoria era su cruz, pero no su cárcel. Y entonces señaló a Soto.

El abogado intentó objetar, alegando teatro emocional, pero el juez lo frenó. Rebecca pidió proyectar el video completo, no el recorte mostrado al jurado. En la pantalla apareció una sombra, luego un reflejo en un espejo, y finalmente una placa: FL-1MX8. Un murmullo corrió como electricidad. El acusado lloró. El fiscal tomó notas. El juez apretó su martillo. Nadie respiró.

Rebecca contó que visitó la escena después, cuando la cinta amarilla ya había desaparecido. Encontró una medalla caída, grabada con el nombre de Graves. La guardó, porque temía que la ignoraran otra vez. Esa noche oró por valentía, no por venganza. Ahora la dejó sobre la mesa de evidencia, brillando bajo la luz. Y la verdad comenzó a ordenarse sola.

El jurado miró al abogado cuando Rebecca dijo que alguien manipuló testigos. Habló de llamadas anónimas, amenazas veladas, y un expediente que cambió de carpeta. Luego mencionó al detective Harlan, quien nunca declaró porque lo reasignaron. El juez preguntó por qué. El abogado tragó saliva y buscó agua. Afuera, la lluvia golpeaba ventanas. Adentro, el silencio mandaba. Rebecca siguió firme.

La defensa pidió un receso, pero Rebecca levantó la mano y pidió terminar. Dijo que aprendió a escuchar incluso a quienes mienten, porque sus mentiras esconden miedo. Luego se dirigió al acusado: no te perdono porque seas inocente, sino porque quiero vivir. Después se giró hacia Harlan y preguntó qué harás con tu culpa. El juez quedó pálido. Nadie respondió.

Se escuchó el clic de una cámara cuando Rebecca mostró un mensaje de voz guardado. En la grabación, una voz dijo: no fue él, fue Harlan. El perito confirmó autenticidad y fecha. El abogado se levantó, pero titubeó. El fiscal pidió suspender y abrir investigación. El juez ordenó custodia inmediata. Rebecca cerró los ojos, aliviada y triste. El público lloró.

En el pasillo, Rebecca sintió que el edificio respiraba. El acusado fue llevado aparte, sin esposas por primera vez. Ella recordó a su hijo y la promesa frente al ataúd: no permitiré otra mentira. Un periodista preguntó si odiaba. Rebecca respondió que odiar era repetir el crimen. Luego miró al cielo y susurró una oración. Y siguió caminando. Muy despacio.

La noche, la ciudad habló del caso en cafeterías y radios. Algunos llamaron a Rebecca santa; otros la llamaron ingenua. Ella apagó el televisor y abrió su Biblia. Leyó sobre justicia y misericordia, y comprendió que podían caminar juntas. Decidió presentarse ante asuntos internos y repetir cada detalle, aunque la señalaran. Porque el verdadero juicio comenzaba. Y no pensaba callar.

Rebecca sostuvo el micrófono y miró al acusado. Dijo que el perdón no era excusa, sino una llave para salir del dolor. El abogado se burló, pero ella siguió. Contó cómo una carta llegó a su casa, escrita con tinta temblorosa, y cómo esa carta nombraba a Soto, no a Davis. El juez escuchó. Y la sala se quedó inmóvil.

El fiscal esperaba un discurso de rabia, pero oyó serenidad. Rebecca explicó que el odio la mantenía despierta, y que la fe le dio disciplina. Luego sacó un sobre sellado y pidió que fuera leído en voz alta. Dentro había una confesión parcial, fechada en 2024. El abogado palideció. Nadie movió un músculo. Por un instante, todo pesó. De repente.

Cuando le dieron turno, el acusado levantó las esposas y negó con la cabeza. Rebecca no lo miró con compasión; lo miró con precisión. Recordó la noche del ataque, el ruido de la puerta, el olor a gasolina, y el grito que la perseguía. Dijo que esa memoria era su cruz, pero no su cárcel. Y entonces señaló a Ibarra.

El abogado intentó objetar, alegando teatro emocional, pero el juez lo frenó. Rebecca pidió proyectar el video completo, no el recorte mostrado al jurado. En la pantalla apareció una sombra, luego un reflejo en un espejo, y finalmente una placa: FL-1MX8. Un murmullo corrió como electricidad. El acusado lloró. El fiscal tomó notas. El juez apretó su martillo. Nadie respiró.

Rebecca contó que visitó la escena después, cuando la cinta amarilla ya había desaparecido. Encontró una medalla caída, grabada con el nombre de Graves. La guardó, porque temía que la ignoraran otra vez. Esa noche oró por valentía, no por venganza. Ahora la dejó sobre la mesa de evidencia, brillando bajo la luz. Y la verdad comenzó a ordenarse sola.

El jurado miró al abogado cuando Rebecca dijo que alguien manipuló testigos. Habló de llamadas anónimas, amenazas veladas, y un expediente que cambió de carpeta. Luego mencionó al detective Harlan, quien nunca declaró porque lo reasignaron. El juez preguntó por qué. El abogado tragó saliva y buscó agua. Afuera, la lluvia golpeaba ventanas. Adentro, el silencio mandaba. Rebecca siguió firme.

La defensa pidió un receso, pero Rebecca levantó la mano y pidió terminar. Dijo que aprendió a escuchar incluso a quienes mienten, porque sus mentiras esconden miedo. Luego se dirigió al acusado: no te perdono porque seas inocente, sino porque quiero vivir. Después se giró hacia Soto y preguntó qué harás con tu culpa. El juez quedó pálido. Nadie respondió.

Se escuchó el clic de una cámara cuando Rebecca mostró un mensaje de voz guardado. En la grabación, una voz dijo: no fue él, fue Harlan. El perito confirmó autenticidad y fecha. El abogado se levantó, pero titubeó. El fiscal pidió suspender y abrir investigación. El juez ordenó custodia inmediata. Rebecca cerró los ojos, aliviada y triste. El público lloró.

En el pasillo, Rebecca sintió que el edificio respiraba. El acusado fue llevado aparte, sin esposas por primera vez. Ella recordó a su hijo y la promesa frente al ataúd: no permitiré otra mentira. Un periodista preguntó si odiaba. Rebecca respondió que odiar era repetir el crimen. Luego miró al cielo y susurró una oración. Y siguió caminando. Muy despacio.

La noche, la ciudad habló del caso en cafeterías y radios. Algunos llamaron a Rebecca santa; otros la llamaron ingenua. Ella apagó el televisor y abrió su Biblia. Leyó sobre justicia y misericordia, y comprendió que podían caminar juntas. Decidió presentarse ante asuntos internos y repetir cada detalle, aunque la señalaran. Porque el verdadero juicio comenzaba. Y no pensaba callar.

Rebecca sostuvo el micrófono y miró al acusado. Dijo que el perdón no era excusa, sino una llave para salir del dolor. El abogado se burló, pero ella siguió. Contó cómo una carta llegó a su casa, escrita con tinta temblorosa, y cómo esa carta nombraba a Harlan, no a Davis. El juez escuchó. Y la sala se quedó inmóvil.

El fiscal esperaba un discurso de rabia, pero oyó serenidad. Rebecca explicó que el odio la mantenía despierta, y que la fe le dio disciplina. Luego sacó un sobre sellado y pidió que fuera leído en voz alta. Dentro había una confesión parcial, fechada en 2025. El abogado palideció. Nadie movió un músculo. Por un instante, todo pesó. De repente.

Cuando le dieron turno, el acusado levantó las esposas y negó con la cabeza. Rebecca no lo miró con compasión; lo miró con precisión. Recordó la noche del ataque, el ruido de la puerta, el olor a gasolina, y el grito que la perseguía. Dijo que esa memoria era su cruz, pero no su cárcel. Y entonces señaló a Soto.

El abogado intentó objetar, alegando teatro emocional, pero el juez lo frenó. Rebecca pidió proyectar el video completo, no el recorte mostrado al jurado. En la pantalla apareció una sombra, luego un reflejo en un espejo, y finalmente una placa: FL-0LIB. Un murmullo corrió como electricidad. El acusado lloró. El fiscal tomó notas. El juez apretó su martillo. Nadie respiró.

Rebecca contó que visitó la escena después, cuando la cinta amarilla ya había desaparecido. Encontró una medalla caída, grabada con el nombre de Harlan. La guardó, porque temía que la ignoraran otra vez. Esa noche oró por valentía, no por venganza. Ahora la dejó sobre la mesa de evidencia, brillando bajo la luz. Y la verdad comenzó a ordenarse sola.

El jurado miró al abogado cuando Rebecca dijo que alguien manipuló testigos. Habló de llamadas anónimas, amenazas veladas, y un expediente que cambió de carpeta. Luego mencionó al detective Graves, quien nunca declaró porque lo reasignaron. El juez preguntó por qué. El abogado tragó saliva y buscó agua. Afuera, la lluvia golpeaba ventanas. Adentro, el silencio mandaba. Rebecca siguió firme.

La defensa pidió un receso, pero Rebecca levantó la mano y pidió terminar. Dijo que aprendió a escuchar incluso a quienes mienten, porque sus mentiras esconden miedo. Luego se dirigió al acusado: no te perdono porque seas inocente, sino porque quiero vivir. Después se giró hacia Soto y preguntó qué harás con tu culpa. El juez quedó pálido. Nadie respondió.

Se escuchó el clic de una cámara cuando Rebecca mostró un mensaje de voz guardado. En la grabación, una voz dijo: no fue él, fue Harlan. El perito confirmó autenticidad y fecha. El abogado se levantó, pero titubeó. El fiscal pidió suspender y abrir investigación. El juez ordenó custodia inmediata. Rebecca cerró los ojos, aliviada y triste. El público lloró.

En el pasillo, Rebecca sintió que el edificio respiraba. El acusado fue llevado aparte, sin esposas por primera vez. Ella recordó a su hijo y la promesa frente al ataúd: no permitiré otra mentira. Un periodista preguntó si odiaba. Rebecca respondió que odiar era repetir el crimen. Luego miró al cielo y susurró una oración. Y siguió caminando. Muy despacio.

La noche, la ciudad habló del caso en cafeterías y radios. Algunos llamaron a Rebecca santa; otros la llamaron ingenua. Ella apagó el televisor y abrió su Biblia. Leyó sobre justicia y misericordia, y comprendió que podían caminar juntas. Decidió presentarse ante asuntos internos y repetir cada detalle, aunque la señalaran. Porque el verdadero juicio comenzaba. Y no pensaba callar.

Rebecca sostuvo el micrófono y miró al acusado. Dijo que el perdón no era excusa, sino una llave para salir del dolor. El abogado se burló, pero ella siguió. Contó cómo una carta llegó a su casa, escrita con tinta temblorosa, y cómo esa carta nombraba a Harlan, no a Davis. El juez escuchó. Y la sala se quedó inmóvil.

El fiscal esperaba un discurso de rabia, pero oyó serenidad. Rebecca explicó que el odio la mantenía despierta, y que la fe le dio disciplina. Luego sacó un sobre sellado y pidió que fuera leído en voz alta. Dentro había una confesión parcial, fechada en 2025. El abogado palideció. Nadie movió un músculo. Por un instante, todo pesó. De repente.

Cuando le dieron turno, el acusado levantó las esposas y negó con la cabeza. Rebecca no lo miró con compasión; lo miró con precisión. Recordó la noche del ataque, el ruido de la puerta, el olor a gasolina, y el grito que la perseguía. Dijo que esa memoria era su cruz, pero no su cárcel. Y entonces señaló a Soto.

El abogado intentó objetar, alegando teatro emocional, pero el juez lo frenó. Rebecca pidió proyectar el video completo, no el recorte mostrado al jurado. En la pantalla apareció una sombra, luego un reflejo en un espejo, y finalmente una placa: FL-0LIB. Un murmullo corrió como electricidad. El acusado lloró. El fiscal tomó notas. El juez apretó su martillo. Nadie respiró.

Rebecca contó que visitó la escena después, cuando la cinta amarilla ya había desaparecido. Encontró una medalla caída, grabada con el nombre de Harlan. La guardó, porque temía que la ignoraran otra vez. Esa noche oró por valentía, no por venganza. Ahora la dejó sobre la mesa de evidencia, brillando bajo la luz. Y la verdad comenzó a ordenarse sola.

El jurado miró al abogado cuando Rebecca dijo que alguien manipuló testigos. Habló de llamadas anónimas, amenazas veladas, y un expediente que cambió de carpeta. Luego mencionó al detective Graves, quien nunca declaró porque lo reasignaron. El juez preguntó por qué. El abogado tragó saliva y buscó agua. Afuera, la lluvia golpeaba ventanas. Adentro, el silencio mandaba. Rebecca siguió firme.

La defensa pidió un receso, pero Rebecca levantó la mano y pidió terminar. Dijo que aprendió a escuchar incluso a quienes mienten, porque sus mentiras esconden miedo. Luego se dirigió al acusado: no te perdono porque seas inocente, sino porque quiero vivir. Después se giró hacia Harlan y preguntó qué harás con tu culpa. El juez quedó pálido. Nadie respondió.

Se escuchó el clic de una cámara cuando Rebecca mostró un mensaje de voz guardado. En la grabación, una voz dijo: no fue él, fue Harlan. El perito confirmó autenticidad y fecha. El abogado se levantó, pero titubeó. El fiscal pidió suspender y abrir investigación. El juez ordenó custodia inmediata. Rebecca cerró los ojos, aliviada y triste. El público lloró.

En el pasillo, Rebecca sintió que el edificio respiraba. El acusado fue llevado aparte, sin esposas por primera vez. Ella recordó a su hijo y la promesa frente al ataúd: no permitiré otra mentira. Un periodista preguntó si odiaba. Rebecca respondió que odiar era repetir el crimen. Luego miró al cielo y susurró una oración. Y siguió caminando. Muy despacio.

La noche, la ciudad habló del caso en cafeterías y radios. Algunos llamaron a Rebecca santa; otros la llamaron ingenua. Ella apagó el televisor y abrió su Biblia. Leyó sobre justicia y misericordia, y comprendió que podían caminar juntas. Decidió presentarse ante asuntos internos y repetir cada detalle, aunque la señalaran. Porque el verdadero juicio comenzaba. Y no pensaba callar.

Rebecca sostuvo el micrófono y miró al acusado. Dijo que el perdón no era excusa, sino una llave para salir del dolor. El abogado se burló, pero ella siguió. Contó cómo una carta llegó a su casa, escrita con tinta temblorosa, y cómo esa carta nombraba a Soto, no a Davis. El juez escuchó. Y la sala se quedó inmóvil.

El fiscal esperaba un discurso de rabia, pero oyó serenidad. Rebecca explicó que el odio la mantenía despierta, y que la fe le dio disciplina. Luego sacó un sobre sellado y pidió que fuera leído en voz alta. Dentro había una confesión parcial, fechada en 2025. El abogado palideció. Nadie movió un músculo. Por un instante, todo pesó. De repente.

Cuando le dieron turno, el acusado levantó las esposas y negó con la cabeza. Rebecca no lo miró con compasión; lo miró con precisión. Recordó la noche del ataque, el ruido de la puerta, el olor a gasolina, y el grito que la perseguía. Dijo que esa memoria era su cruz, pero no su cárcel. Y entonces señaló a Graves.

El abogado intentó objetar, alegando teatro emocional, pero el juez lo frenó. Rebecca pidió proyectar el video completo, no el recorte mostrado al jurado. En la pantalla apareció una sombra, luego un reflejo en un espejo, y finalmente una placa: FL-0LIB. Un murmullo corrió como electricidad. El acusado lloró. El fiscal tomó notas. El juez apretó su martillo. Nadie respiró.

Rebecca contó que visitó la escena después, cuando la cinta amarilla ya había desaparecido. Encontró una medalla caída, grabada con el nombre de Harlan. La guardó, porque temía que la ignoraran otra vez. Esa noche oró por valentía, no por venganza. Ahora la dejó sobre la mesa de evidencia, brillando bajo la luz. Y la verdad comenzó a ordenarse sola.

El jurado miró al abogado cuando Rebecca dijo que alguien manipuló testigos. Habló de llamadas anónimas, amenazas veladas, y un expediente que cambió de carpeta. Luego mencionó al detective Graves, quien nunca declaró porque lo reasignaron. El juez preguntó por qué. El abogado tragó saliva y buscó agua. Afuera, la lluvia golpeaba ventanas. Adentro, el silencio mandaba. Rebecca siguió firme.

La defensa pidió un receso, pero Rebecca levantó la mano y pidió terminar. Dijo que aprendió a escuchar incluso a quienes mienten, porque sus mentiras esconden miedo. Luego se dirigió al acusado: no te perdono porque seas inocente, sino porque quiero vivir. Después se giró hacia Soto y preguntó qué harás con tu culpa. El juez quedó pálido. Nadie respondió.

Se escuchó el clic de una cámara cuando Rebecca mostró un mensaje de voz guardado. En la grabación, una voz dijo: no fue él, fue Harlan. El perito confirmó autenticidad y fecha. El abogado se levantó, pero titubeó. El fiscal pidió suspender y abrir investigación. El juez ordenó custodia inmediata. Rebecca cerró los ojos, aliviada y triste. El público lloró.

En el pasillo, Rebecca sintió que el edificio respiraba. El acusado fue llevado aparte, sin esposas por primera vez. Ella recordó a su hijo y la promesa frente al ataúd: no permitiré otra mentira. Un periodista preguntó si odiaba. Rebecca respondió que odiar era repetir el crimen. Luego miró al cielo y susurró una oración. Y siguió caminando. Muy despacio.

La noche, la ciudad habló del caso en cafeterías y radios. Algunos llamaron a Rebecca santa; otros la llamaron ingenua. Ella apagó el televisor y abrió su Biblia. Leyó sobre justicia y misericordia, y comprendió que podían caminar juntas. Decidió presentarse ante asuntos internos y repetir cada detalle, aunque la señalaran. Porque el verdadero juicio comenzaba. Y no pensaba callar.