La primera noche después de la junta, Camila no durmió. En el techo de su cuarto se repetían los rostros: la asesora legal pálida, el jefe de servicio tembloroso, y el director saliendo sin decir palabra. Aun así, el hospital seguía oliendo a cloro y prisa, como si nada hubiera pasado.

A la mañana siguiente encontró su casillero abierto. No faltaba nada, pero el gesto era claro. En su correo institucional aparecieron tres citaciones: “aclaración de conducta”, “entrega de dispositivo”, “revisión de permisos”. Era una emboscada administrativa disfrazada de trámite. Camila guardó capturas, imprimió todo y respiró lento: la guerra real apenas empezaba.

En urgencias, los pacientes no conocen las intrigas. Llegó una mujer con insuficiencia respiratoria, y Camila se olvidó del director por veinte minutos exactos: saturación baja, manos frías, mirada de miedo. Ordenó nebulización, gases, radiografía. La enfermera le susurró que faltaban ampollas. “Usaremos lo que haya”, respondió, y sintió la rabia subir como fiebre contenida.

Cuando estabilizó a la paciente, un celador le entregó una nota sin firma: “Deje el tema. Piense en su hija”. La letra era torpe, hecha para asustar. Camila apretó el papel hasta deformarlo. No tenía hija, pero entendió el mensaje: habían investigado su vida, o fingían hacerlo. Guardó la nota en la carpeta roja. No iba a retroceder.

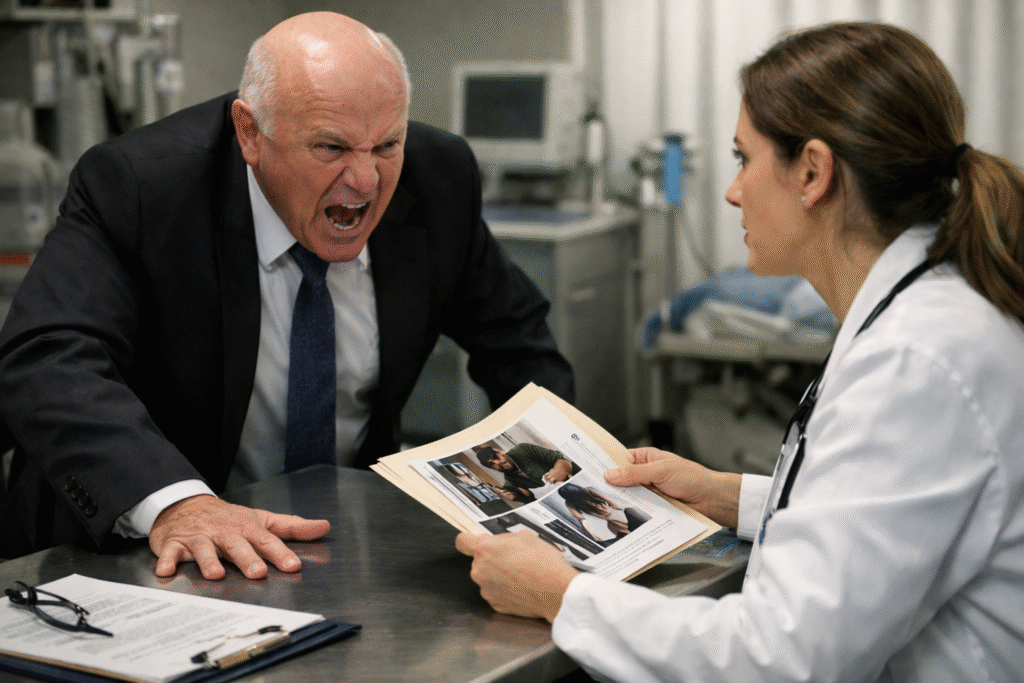

Esa tarde la citó la auditoría externa. No era un interrogatorio amable; era un bisturí. Le preguntaron fechas, nombres, flujos de compra, autorizaciones. Camila habló sin adornos, como habla en una historia clínica: signos, síntomas, evidencia. Al salir, notó a dos hombres junto al ascensor, demasiado quietos, demasiado atentos. Fingió no verlos.

En la cafetería, colegas que antes le sonreían ahora miraban su bandeja con cautela. Algunos le hicieron un gesto mínimo, como quien reconoce valentía pero teme contagiarse. El jefe de servicio que había reconocido su firma se acercó por detrás. “No fue personal”, murmuró. Camila no discutió: “No necesito disculpas. Necesito verdad”. Él tragó saliva.

La verdad tenía precio. Esa noche recibió una llamada anónima: “Hay más facturas. No confíe en nadie del piso cuatro”. La voz era joven, temblorosa, como la de un residente. Camila anotó la hora, el número oculto, y el detalle del piso. El hospital era grande, pero los secretos siempre se guardan cerca de las oficinas con aire acondicionado.

Al día siguiente, el director no apareció en el hospital, pero su sombra sí. Llegó un “interventor” temporal, impecable, con sonrisa de plástico y agenda cerrada. Reunió a jefes de área y anunció “normalidad operativa”. Nadie mencionó la carpeta roja. Camila escuchó desde el fondo, y comprendió que querían convertir lo ocurrido en una anécdota, no en un terremoto.

El interventor pidió hablar con ella en privado. En la oficina, le ofreció un café y una frase suave: “Usted es valiosa, Camila. No se desgaste”. Luego dejó caer lo verdadero: un traslado a un consultorio sin guardias, lejos de compras y comités. Era un exilio elegante. Camila sonrió sin alegría. “Me quedo donde están los pacientes”, dijo.

Esa respuesta cambió el tono. El interventor apoyó los dedos en la mesa, como midiendo la resistencia de una pared. “Hay gente poderosa detrás”, advirtió. Camila abrió su carpeta roja y mostró una copia de los correos. “Y hay evidencia”, contestó. En el silencio que siguió, el café se enfrió como un aviso. Camila salió sin despedirse.

Esa noche, alguien revisó su auto. Lo supo por la alfombra movida y el olor a plástico nuevo. No robaron nada, solo dejaron un mensaje invisible: podemos tocar tu vida cuando queramos. Camila condujo despacio, con las manos firmes. En un semáforo, tomó una decisión práctica: duplicó todos los archivos en dos memorias y las guardó en lugares separados.

En el hospital, los faltantes comenzaron a “desaparecer” de los reportes. De pronto, en el sistema sí había medicamentos, aunque en la farmacia no existían. Era magia contable. Camila confrontó al encargado, un hombre cansado que evitaba mirarla. “Yo solo cargo lo que me dicen”, se defendió. Camila lo vio: era miedo, no maldad. “Entonces dígame quién le dice”, insistió.

No respondió con palabras, sino con un gesto: miró hacia el piso cuatro. Camila sintió un escalofrío. El piso cuatro era donde se firmaban compras, donde se archivaban órdenes, donde se definía qué vida valía un presupuesto. Subió sin prisa, como quien entra a un quirófano sabiendo que habrá sangre. Llevó su credencial y su calma.

En el pasillo del piso cuatro, la luz era más blanca y el silencio más caro. Una secretaria le bloqueó el paso: “No tiene cita”. Camila mostró una orden de auditoría que llevaba impresa. La secretaria dudó, y el miedo cambió de bando por un segundo. “Espere aquí”, dijo. Camila esperó, y escuchó detrás de la puerta murmullos cortados, como cuchillos.

Al fin la hicieron pasar a un archivo. Había cajas con etiquetas impecables, pero los sellos estaban recientes, demasiado recientes para compras viejas. Camila pidió revisar un lote específico. Un administrativo abrió una carpeta y las hojas parecían limpias, recién nacidas. Facturas sin manchas, sin arrugas, sin historia. “¿Reimpresiones?”, preguntó. El hombre se encogió: “Actualización del sistema”.

Camila tomó una hoja y olió el papel. Tinta fresca. Sonrió sin humor. “Esto no es actualización. Es encubrimiento”, dijo, y fotografió cada página con su celular. El administrativo empezó a sudar. “No debería…”, tartamudeó. Camila bajó la voz: “No es por mí. Es por los que se mueren cuando faltan ampollas”. La frase lo quebró; su mirada se humedeció.

En un susurro, el administrativo soltó un nombre: Marlene, coordinadora de compras. Y una hora: “Se queda sola a las nueve”. Camila guardó el dato como un medicamento vital. No podía improvisar; debía actuar con precisión. Esa noche, volvió al hospital con ropa sencilla y una chaqueta grande. Parecía cansada, como siempre. Eso la hacía invisible.

A las nueve, el piso cuatro estaba casi vacío. Camila caminó con pasos cortos para no sonar en la baldosa. La oficina de Marlene tenía la puerta entornada. Desde adentro llegaba el clic de un teclado y un suspiro largo. Camila tocó suave. Marlene levantó la vista, sorprendida y molesta. “Doctora, esto es administrativo”, dijo, como una frontera.

Camila entró igual, sin agresión. Puso la carpeta roja sobre el escritorio. “Usted sabe”, dijo. Marlene soltó una risa nerviosa. “Yo solo proceso órdenes”. Camila giró la pantalla del monitor con un gesto rápido y señaló una carpeta digital: “¿Y esto? ¿Por qué hay versiones duplicadas con fechas alteradas?”. Marlene palideció. Por primera vez, se sintió atrapada.

Marlene intentó cerrar el portátil, pero Camila apoyó la mano con firmeza. No era violencia; era decisión. “No vine a destruirla”, dijo Camila. “Vine a entender quién la usa”. Marlene tragó saliva y sus ojos se llenaron de rabia, no contra Camila, sino contra alguien más alto. “Usted no sabe con quién se mete”, murmuró. Camila respondió: “Sí sé. Con un sistema”.

Entonces Marlene habló. Contó de reuniones privadas, de órdenes verbales, de “donaciones” que regresaban en contratos, de licitaciones falsas con proveedores repetidos. Dijo que el director tenía un socio externo que controlaba precios. Dijo que si alguien se oponía, lo movían o lo quebraban. Mientras hablaba, sus manos temblaban, como si confesara un crimen y una liberación al mismo tiempo.

Camila grabó el testimonio con permiso explícito. “Si lo hago, me matan”, dijo Marlene, y fue la primera vez que la palabra sonó literal, no dramática. Camila no prometió imposibles; prometió estrategia. “La auditoría necesita esto mañana. Y usted necesita protección. No se quede sola”, dijo. Marlene asintió, derrotada. Camila le escribió un número: el de una fiscalía anticorrupción que ya tenía en agenda.

Al salir del piso cuatro, Camila sintió que el aire pesaba más. En el estacionamiento, los dos hombres del ascensor estaban de nuevo, apoyados en una columna, fingiendo conversación. Camila pasó sin mirar, pero su piel entendió el peligro. Subió al auto, cerró, y llamó a seguridad interna con un pretexto clínico: “Tengo un paciente crítico, necesito escolta al bloque B”. Mentira necesaria.

Esa madrugada, un paciente llegó con sepsis. Camila trabajó horas con el equipo, y la amenaza se volvió ruido lejano. En medio de antibióticos y fluidos, recordó por qué luchaba: la corrupción no era un concepto abstracto; era una dosis que no llega, una cama sin sábanas, un monitor que se apaga. Cuando el paciente mejoró un poco, Camila se quedó mirando el monitor como si fuera un juramento.

Al amanecer, la auditoría recibió el testimonio de Marlene y las fotos del archivo. La asesora legal, ahora menos pálida y más tensa, pidió una reunión urgente. Camila llegó con ojeras, pero con claridad. “Esto ya no es un problema interno”, dijo la asesora. “Esto es penal”. La palabra penal cayó como un martillo. A Camila no le alegró; le alivió. Por fin era real.

El interventor apareció en la reunión con una sonrisa que ya no sostenía. Intentó negociar tiempos: “Evitemos escándalos, pensemos en la reputación del hospital”. Camila lo miró fijo. “La reputación no intuba”, respondió. Hubo un silencio incómodo, y por primera vez alguien más se atrevió a hablar: el jefe de servicio. “Yo firmé cosas que no debí”, admitió. Su voz se quebró. El muro empezaba a agrietarse.

Ese día, la fiscalía solicitó información formal. Se ordenó preservar correos, equipos y servidores. El hospital se llenó de técnicos, como si la electricidad de la verdad hubiera llegado. Algunos administrativos corrían, otros se escondían. Camila caminaba por los pasillos y sentía miradas pegadas a su espalda. No eran todas hostiles; algunas eran agradecidas en silencio. Aun así, el miedo seguía vivo.

Por la tarde, Camila recibió otra nota: “Ya elegiste. Ahora pagas”. Esta vez estaba pegada en el parabrisas con cinta negra. Camila la despegó con calma y la guardó. En vez de llorar, llamó a la fiscalía y reportó cada amenaza. Luego fue a farmacia, revisó inventarios y pidió reposición urgente. El caos administrativo no podía interrumpir el cuidado clínico. Esa era su línea.

Marlene no apareció al día siguiente. Nadie sabía si estaba enferma o escondida. Camila sintió un vacío en el estómago. Llamó al número que Marlene le había dado: buzón. Llamó a la fiscalía: “Estamos verificando”, le dijeron. La incertidumbre fue peor que el peligro, porque no tenía forma de actuar. Camila siguió trabajando, pero cada puerta que se abría la tensaba.

A mediodía, una residente la alcanzó en el pasillo. “Doctora, hay un sobre para usted en admisiones”, susurró. Camila fue. El sobre no tenía remitente. Dentro había una memoria USB y una hoja: “Si desaparezco, esto habla”. Camila sintió un golpe de tristeza y respeto. Marlene había hecho lo que pudo. Camila apretó la memoria como si fuera un pulso. “No te voy a soltar”, murmuró, sin saber a quién.

Esa noche, Camila revisó el contenido en un computador fuera del sistema del hospital. Había contratos, transferencias, capturas de chat, listas de proveedores, y un audio donde el director hablaba de “hacer ajustes” en medicación como si fuera inventario de tornillos. Camila respiró hondo. El caso ya no era solo del hospital: era una red. Y una red, cuando se rompe, salpica a todos.

Al día siguiente, la fiscalía ejecutó una orden: allanamiento en oficinas y domicilios de dos administrativos clave. El hospital se volvió un animal nervioso. El interventor desapareció horas enteras. La prensa olfateó el escándalo y se instaló afuera. Camila evitó cámaras, pero un reportero la siguió hasta la salida. “¿Usted es la doctora que denunció?”, gritó. Camila no respondió. Su silencio era protección.

Sin embargo, dentro del hospital, el rumor creció. Empezaron a llamarla “la que tumbó al director”, como si fuera una hazaña personal y no una obligación ética. Camila odiaba ese enfoque, porque la convertía en blanco y reducía el problema a un villano individual. “Esto es un sistema”, repetía. “Si no cambiamos procesos, vendrá otro”. Algunos entendían. Otros solo querían espectáculo.

Esa tarde, un paciente anciano tomó su mano después de una consulta. “Doctora, no sé qué está pasando, pero gracias por mirarme a los ojos”, dijo. Camila sintió que se le aflojaba el pecho. Esa frase, sencilla, fue un ancla. Recordó que su batalla no era contra hombres poderosos, sino por gestos mínimos: una dosis a tiempo, un diagnóstico sin prisa, una cama limpia. Allí estaba su fuerza.

La fiscalía la citó otra vez. Esta vez también estaba presente un agente anticorrupción y un perito informático. Le explicaron que el audio y los contratos podían sostener acusaciones mayores, pero necesitaban corroboración. Camila ofreció lo único que tenía: nombres, rutas, fechas. Mientras hablaba, vio en la ventana del edificio un reflejo: una figura en la acera, observándola. Cuando volvió a mirar, ya no estaba.

Esa noche, Camila llegó a su casa y encontró la puerta entreabierta. El corazón le golpeó duro. Entró con cautela, llamó a la policía, esperó afuera. No se llevaron objetos de valor; solo revolvieron papeles. En su escritorio faltaba una copia impresa de los correos antiguos. Camila sintió frío. Alguien había entrado por evidencia, no por dinero. Eso significaba que estaban desesperados… y peligrosos.

Camila no se quebró. En vez de eso, hizo algo que llevaba semanas posponiendo: llamó a dos colegas en los que confiaba. Les contó todo, sin teatralidad, sin heroísmo. “Necesito testigos vivos”, dijo. Los colegas guardaron silencio, y luego uno respondió: “Estoy contigo”. El otro tardó más, pero terminó diciendo: “Yo también”. Camila cerró los ojos. La soledad empezaba a romperse.

Al amanecer, el hospital recibió una noticia interna: Marlene estaba bajo resguardo estatal. No daban detalles. Camila soltó el aire que llevaba reteniendo. El alivio no duró mucho, porque junto al anuncio llegó otro: suspensión temporal de Camila “por investigación administrativa”. La jugada era sucia: castigarla mientras el caso penal avanzaba. Camila miró el comunicado, y sonrió con cansancio. Habían mostrado su último truco.

Camila se quitó la bata, la dobló con cuidado y la dejó en su casillero. Antes de irse, caminó por urgencias y saludó al equipo. Algunos la abrazaron rápido, como si el contacto pudiera comprometerlos. Otros no se movieron, paralizados por temor. Camila no los juzgó. “Sigan cuidándolos”, dijo, mirando hacia las camillas. “Eso no se detiene”. Y salió, con la carpeta roja más ligera y la batalla más grande.

En la calle, el aire frío le pegó en la cara. La prensa intentó acercarse, pero esta vez Camila habló, breve y exacta: “Denuncié porque faltaban medicamentos y se manipulaban compras. Los pacientes no son cifras. No me interesa la fama; me interesa la verdad”. No dijo más. Se alejó caminando, y sintió que el clímax real todavía no había llegado. Lo presentía en la piel, como tormenta.

La suspensión cayó como una sábana húmeda sobre Camila. Sin hospital, el día se volvió extraño: silencio, café tibio, el sonido del reloj. Pero su teléfono no dejó de vibrar. Mensajes cifrados de colegas, una cita de fiscalía, y un audio nuevo que no reconocía. Al reproducirlo, oyó su nombre pronunciado con odio y promesas. Hoy, sin embargo, estaba preparada.

En fiscalía la recibieron sin aplausos, solo con procedimientos. Un perito conectó la memoria de Marlene a un clon seguro y empezó a trazar mapas de transferencias. La fiscal preguntó por el interventor, por el piso cuatro, por el socio externo. Camila respondió y entregó la nota del parabrisas. La fiscal levantó la vista: “Ya es intimidación formal” en curso.

Al salir, Camila notó una patrulla estacionada frente a su edificio, supuestamente casual. Subió sin mirar atrás. Dentro, encontró a su vecina esperándola con cara seria. “Un hombre preguntó por ti, dijo ser periodista”, susurró. Camila revisó el portero eléctrico: la cámara estaba girada hacia la pared. No era prensa; era vigilancia. Llamó a sus dos colegas y acordaron reunirse.

Se reunieron en un bar lejos del hospital, con música y luces amarillas. Luis, intensivista, llevaba una libreta con números de lote anotados durante meses. Nadia, farmacóloga, mostró fotografías de estantes vacíos y órdenes “urgentes” aprobadas de madrugada. Camila sintió el peso de una red formándose. “No soy la única”, dijo. Luis negó: “Nunca lo fuiste. Solo fuiste la primera”.

Nadia les contó algo peor: ciertos antibióticos se compraban con marca premium, pero llegaban genéricos de baja calidad, reetiquetados. Había pacientes que no respondían, infecciones que se volvían tormentas. Luis recordó tres muertes recientes “inexplicables”. Camila apretó los dientes. La corrupción no solo quitaba recursos; cambiaba bacterias, convertía la medicina en ruleta. Decidieron documentar cada caso clínico ligado a faltantes.

Esa noche, Camila recibió un correo desde una cuenta desconocida: un enlace y una frase: “Si quieres el nombre del socio, abre esto”. Era un anzuelo. No lo abrió sola; fue a casa de Luis, donde un informático instaló un entorno aislado. Dentro había contratos con un sello repetido y un nombre: Fundación Arconte. Nadie la conocía, pero movía millones.

Al día siguiente, la noticia estalló en portales locales: “Hospital bajo investigación por compras irregulares”. En comentarios, algunos la llamaban heroína; otros, traidora. El hospital emitió un comunicado vago, culpando “fallas de proceso”. Camila leyó entre líneas: compraban tiempo. Y el tiempo, para ella, se medía en amenazas y expedientes. La fiscalía pidió paciencia; Camila pidió protección para su equipo.

La protección llegó parcial: un número directo, rondas y recomendaciones. Camila entendió que debía cuidarse sola. Cambió rutas, horarios, y dejó una carta en casa de su vecina con instrucciones si desaparecía. Sonaba exagerado hasta que un motociclista la encerró en una esquina y le mostró una foto de su apartamento. “Última advertencia”, dijo. Camila no gritó; memorizó la placa.

Con la placa, Luis consiguió un contacto en tránsito. La moto estaba registrada a una mensajería fantasma, creada hacía dos meses. El patrón: alguien financiaba intimidaciones. Nadia accedió a compras y halló un pico de contratos desde la llegada del director, cinco años atrás. Camila trazó una línea temporal en su mesa. Cada punto era un paciente. Eso era combustible.

La fiscalía convocó a testigos. Camila, Luis y Nadia declararon por separado. A Camila le mostraron fotos del director con empresarios en un club. Un rostro coincidía con la memoria: Esteban Rojas, presidente de Fundación Arconte. El perito confirmó vínculos con proveedores del hospital. Camila sintió clic: el enemigo tenía forma y, por eso, era peligroso. La fiscal anunció comparecencias.

Esa noche, el teléfono de Camila sonó con número visible. Una voz: “Doctora, admiro su pasión, pero confunde idealismo con realidad”. Camila calló. “Hay donantes y acuerdos. Puede salir limpia si firma una retractación”. Camila respondió: “No firmo mentiras”. La voz bajó: “Entonces firmarán por usted”. Colgó. Camila sintió hielo en la nuca, y certeza total, para seguir firme siempre.

Al tercer día de suspensión, el hospital la acusó en redes de “falta de ética”. Compartieron un video editado donde su voz parecía agresiva. Camila reconoció cortes. Luis consiguió el original: ella pedía medicamentos, no escándalo. Nadia propuso peritaje audiovisual. Camila publicó un comunicado breve y dejó que la fiscalía hablara. No pelearía en barro; pelearía en tribunales con pruebas.

La fiscalía citó a Esteban Rojas. Llegó con abogados y sonrisa de filántropo. Dijo que Arconte solo “apoyaba salud pública” y no intervenía en compras. El perito mostró transferencias circulares: donación, contrato, sobreprecio, retorno. Rojas se tensó. Camila vio el detalle: no temía a la ley; temía a que la red quedara expuesta. La fiscal ordenó incautar servidores de Arconte.

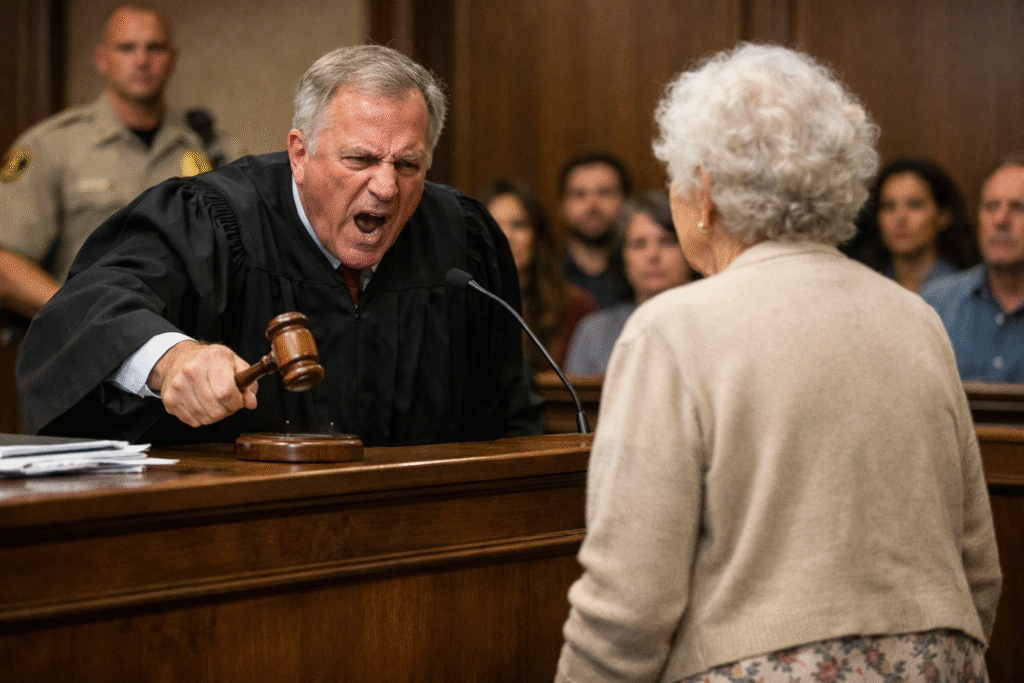

La incautación activó la reacción. Esa tarde, Camila recibió una demanda por difamación y medidas cautelares para silenciarla. Su abogada, Clara, explicó el juego: saturarla de papeles, agotar su energía, convertir la verdad en desgaste. Camila preguntó: “¿Podemos denunciar hostigamiento?”. Clara respondió: “Sí, pero primero sobrevivamos a la próxima semana”. Mañana habrá audiencia, y ellos buscarán quebrarte frente al juez.

La audiencia fue un teatro. El abogado de Arconte habló de reputación y “daños irreparables”. Quiso pintar a Camila como resentida por no ascender. Cuando le dieron la palabra, Camila no discutió emociones. Entregó un paquete con copias, peritajes y cadena de custodia de la memoria. “No son rumores”, dijo. “Son documentos”. El juez frunció el ceño; el abogado palideció.

El juez negó la mordaza: Camila no debía revelar datos de pacientes, pero podía hablar de compras y riesgos. Fue una victoria. Afuera, un canal la esperaba. Camila decidió no huir. En cámara dijo: “No denuncio por fama. Denuncio por antibióticos falsos sin insumos”. La frase viajó más que expediente. En el hospital, muchos comprendieron que ya no podían fingir.

Esa noche comenzaron filtraciones internas. Un enfermero envió turnos manipulados para ocultar faltantes. Una administrativa mandó capturas de un chat donde el interventor pedía “alinear narrativa”. Camila creó un canal seguro con fiscalía para que todo llegara protegido. Cada archivo era prueba y valentía anónima. El miedo cambiaba de dueño: ya no era Camila sola; era un hospital despertando, temblando.

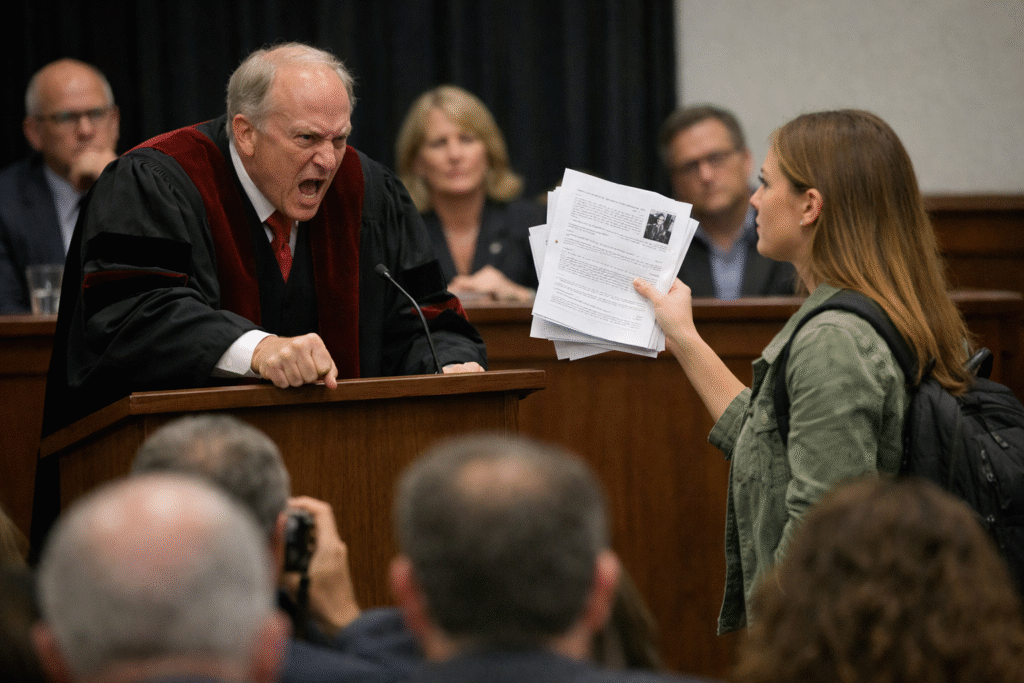

El interventor convocó una reunión “de reconciliación” y pidió que Camila asistiera, aunque seguía suspendida. Clara sugirió no ir; la fiscalía pidió ir con testigos. Camila aceptó con condiciones: grabación oficial y presencia de un veedor. En el auditorio vio a directivos alineados. El interventor sonrió: “Cerremos esta crisis”. Camila pensó: no, abramos la verdad. Empezaron aplausos forzados. miradas duras.

El interventor habló de “unidad” mientras mostraba gráficas de costos. Luego ofreció reincorporar a Camila si firmaba confidencialidad. Camila pidió el micrófono: “¿Confidencialidad sobre qué?”. “Sobre compras”, respondió él. Camila entregó al veedor una copia del audio del director. “Esto es lo que protegían”, dijo. El murmullo creció y el interventor perdió control por primera vez ante todos, sin salida.

Un cirujano veterano se levantó. “Operé con material vencido dos veces este año”, dijo. “Lo reporté y me mandaron a callar”. Otro médico agregó: “Nos obligaron a firmar insumos que no llegaron”. El auditorio cambió: ya no era reunión, era confesión. El interventor quiso cortar micrófonos; el veedor lo frenó. Camila sintió el clímax: la prueba se volvió humana ahí.

Tras la reunión, seguridad escoltó al interventor, no por respeto, sino por protección. En el pasillo, alguien gritó “asesino” y el eco quedó flotando. Camila no celebró. Agradeció al cirujano. Él respondió: “Gracias por obligarnos a mirarnos al espejo”. Esa noche, la fiscalía obtuvo autorizaciones para detenciones preventivas. En casa, Camila apagó el celular una hora, solo para respirar bien.

De madrugada, luces azules despertaron el edificio. Minutos después, la fiscal escribió: “Detuvimos a un operador del piso cuatro. Se llama Marín. Quiere hablar solo contigo”. Camila fue con escolta. En la comisaría, Marín la miró con odio y cansancio. “Yo solo seguía órdenes”, dijo. Camila respondió: “Entonces dime quién las dicta hoy”. Si mientes, tus pacientes seguirán pagando mañana.

Marín no era un villano; era un engranaje asustado. Confesó que las órdenes venían de un “comité de benefactores” que se reunía fuera del hospital. El director era la cara, Rojas la billetera, el interventor el plan B. Marín entregó un calendario de reuniones y una USB con actas. La fiscal sonrió. Camila no: cada paso acercaba justicia y represalias.

Con la USB, el caso cambió de velocidad. La fiscalía planeó un operativo encubierto en una reunión del comité. Querían grabar a Rojas. La fiscal dijo: “Necesitamos que reconozcas voces y términos médicos”. Camila sintió un nudo; su trabajo era salvar cuerpos, no infiltrar salones. Aun así, aceptó. Había entendido que el quirófano podía estar en una mesa de negocios.

La reunión fue en un hotel discreto. La fiscalía ocultó micrófonos y cámaras. Camila observaba desde un cuarto contiguo, con auriculares y libreta. Entraron el interventor y dos políticos. Luego apareció Rojas, relajado. Habló de “optimizar tratamientos” y “hacer ajustes en antibióticos”. Camila sintió náusea: esas palabras, en su boca, eran cifras disfrazadas de medicina y vidas reducidas a margen.

Rojas pidió “el informe de resistencia bacteriana”. Camila se tensó: ese informe solo podía salir del laboratorio. Una voz femenina lo entregó. Camila reconoció a la asesora legal. Rojas hojeó: “Con estas cepas justificamos cambiar marcas y ahorrar”. El interventor rió. Camila apretó el bolígrafo. En el auricular, la fiscal susurró: “Lo tenemos”. Ahora falta el golpe final, la detención.

El operativo esperó a que Rojas diera cifras. Cuando dijo “treinta por ciento de margen”, la fiscal dio la señal. Agentes entraron, sin gritos. Rojas se indignó; su voz se quebró al ver la orden. El interventor intentó escapar y fue detenido. Los políticos fingieron no conocer a nadie. Camila oyó el caos como monitor: pitidos y respiraciones, sistema fallando.

Cuando terminó, Camila cruzó el lobby. Vio a Rojas esposado, aún sosteniendo una sonrisa. Él la miró: “Usted arruinó una obra benéfica”. Camila respondió: “Usted arruinó tratamientos”. Rojas quiso replicar, pero un agente lo condujo. Camila sintió tristeza, no por él, sino por el tiempo que el hospital perdió obedeciendo a hombres así. Ahora tocaba reconstruir, y eso dolía más.

Esa noche, la fiscalía avisó: el director estaba localizado y sería citado al amanecer. También desapareció una carpeta del archivo, clave. Alguien borraba huellas. Camila pensó en Marlene bajo resguardo y escribió por el canal oficial: “Lo logramos, pero falta el último”. La respuesta llegó: “No bajes la guardia. Él no se rendirá”. Camila sintió el clímax acercarse.

Antes de dormir, Camila abrió su libreta de guardias y escribió una lista: pacientes, evidencias, nombres, y el motivo. No quería que el caso se convirtiera en venganza; quería que se convirtiera en cambio. En la última línea anotó: “Mañana, declaración del director”. Apagó la luz. Afuera, ciudad siguió. Dentro, Camila escuchó su pulso, como un tambor anunciando juicio.

La mañana de la declaración amaneció gris, como si la ciudad entendiera el peso del día. Camila desayunó poco y ordenó su mesa con precisión quirúrgica. Cada documento tenía un lugar, cada copia una razón. Sabía que el director no sería un acusado dócil; sería un animal herido, experto en convertir palabras en humo y culpas en sombras ajenas.

En fiscalía, el ambiente era denso. El director llegó escoltado, traje impecable, mirada cansada pero arrogante. Sonrió a conocidos, ignoró a Camila. Cuando se sentó, cruzó las manos como quien preside una reunión. La fiscal comenzó con preguntas simples. Él respondió con frases largas, llenas de tecnicismos y evasivas, intentando cansar al reloj antes que a la verdad.

Camila escuchó sin interrumpir. Reconocía ese estilo: reuniones infinitas para diluir decisiones. El director negó órdenes directas, habló de “delegaciones”, de “errores de interpretación”. La fiscal mostró el audio. Él pidió peritaje. Se lo concedieron. Camila notó el tic en su mandíbula. El hombre que gritó “la expulso del hospital” ahora medía cada sílaba con miedo controlado.

Cuando llegó el turno de Camila, el director alzó la vista por primera vez. Ella habló despacio, sin adjetivos. Explicó el impacto clínico de cada recorte, cada antibiótico cambiado, cada retraso. Nombró pacientes sin nombres, historias sin rostro, resultados medibles. La medicina, puesta como evidencia, tenía un peso que el discurso no podía ocultar.

El director intentó desacreditarla: “Confunde clínica con administración”. Camila respondió con un informe de resistencia bacteriana y fechas cruzadas con compras. La fiscal intervino. El director sudó. Por primera vez, la sala percibió que el poder no estaba en su voz, sino en los papeles. El silencio se volvió incómodo, como un diagnóstico inevitable.

A media mañana, llegó la confirmación del peritaje: el audio era auténtico. El director cerró los ojos un segundo, apenas. Luego pidió receso. La fiscal lo negó. El abogado intentó una objeción; el juez la desestimó. Camila sintió el clímax acercarse como un monitor acelerado. No era alegría; era responsabilidad. El momento exigía precisión, no venganza.

El director cambió de estrategia. Admitió “presiones externas”, señaló a Rojas y al interventor, se presentó como víctima del sistema. La fiscal preguntó por qué gritó, por qué amenazó, por qué ocultó inventarios. Él habló de estrés, de malas noches. Camila pensó en sus guardias. El estrés no fabrica facturas falsas. La verdad empezó a cerrar filas.

Al salir de la sala, la prensa aguardaba. Camila pasó de largo. El director habló de “persecución”. Nadie le creyó del todo. En redes, médicos y enfermeras contaron experiencias similares. El caso dejó de ser una historia y se volvió espejo. Camila regresó a casa escoltada. Por primera vez en semanas, durmió una siesta breve y profunda.

Esa tarde, la fiscalía solicitó prisión preventiva para el director por riesgo de obstrucción. El juez fijó audiencia. Camila se preparó para lo peor. Sabía que el poder rara vez cae sin sacudirlo todo. Recibió mensajes de apoyo y de odio. Guardó los primeros y denunció los segundos. No quería ruido; quería proceso.

En la audiencia, el abogado del director habló de trayectoria y premios. La fiscal respondió con cifras y muertes evitables. Camila no fue llamada, pero su trabajo habló. El juez decretó medidas cautelares severas. No fue cárcel inmediata, pero fue límite. El director perdió el acceso a documentos y contactos. El sistema empezaba a respirar.

Esa noche, Marlene envió un mensaje desde resguardo: “Gracias”. Camila respondió: “Seguimos”. Sabía que el camino era largo. La corrupción no muere con una detención; muta. Al día siguiente, la fiscalía anunció cargos formales contra proveedores. El hospital nombró una comisión independiente. Era un inicio torpe, pero inicio al fin.

Camila fue citada por el colegio médico. No para sanción, sino para escucharla. Habló de protocolos, de transparencia, de compras abiertas. No pidió honores. Pidió auditorías permanentes y protección a denunciantes. Algunos asentían, otros miraban el reloj. El cambio real siempre incomoda. Camila aceptó formar parte de un comité temporal, sin sueldo, con reglas claras.

El hospital, mientras tanto, seguía funcionando. Faltaban manos, sobraban miedos. Camila aún estaba suspendida. La fiscalía sugirió esperar. Camila aceptó. Usó el tiempo para revisar guías clínicas y preparar talleres internos. No quería volver igual; quería volver mejor. El conflicto la había afinado como instrumento: menos ruido, más nota precisa.

Una noche, un periodista insistió. Camila accedió con condiciones. Habló de sistemas, no de personas. Evitó nombres, explicó procesos. La entrevista fue sobria y clara. Al final, el periodista preguntó por el miedo. Camila respondió: “El miedo existe. Lo peligroso es obedecerlo”. La frase circuló. Ella apagó el teléfono y cocinó algo simple. La vida, por fin, entraba en la cocina.

Semanas después, la comisión publicó hallazgos preliminares: sobreprecios, triangulaciones, cambios injustificados de marcas. El director presentó renuncia formal. El hospital la aceptó sin ceremonia. Camila leyó el comunicado con una mezcla de alivio y cansancio. No había victoria épica, solo la sensación de haber detenido una hemorragia. Ahora tocaba suturar.

La suspensión de Camila fue levantada. Volvió al hospital una mañana clara. El pasillo olía igual, pero algo había cambiado: las miradas ya no se bajaban tanto. En urgencias, una enfermera le alcanzó una caja nueva de antibióticos. “Llegaron completos”, dijo. Camila sostuvo la caja como quien sostiene una promesa. Volver a la guardia fue el verdadero triunfo.

El primer turno fue duro. Un paciente crítico, una familia angustiada, decisiones rápidas. Camila trabajó con el equipo y sintió la vieja música del servicio bien afinada. Al final, el paciente estabilizó. Camila se permitió sonreír. No por el caso, sino por el proceso funcionando. La ética no es discurso; es práctica sostenida bajo presión.

En la sala de descanso, alguien pegó un papel: “Canal seguro para reportes”. Nadie sabía quién lo había hecho. Camila no preguntó. A veces, el cambio se consolida cuando deja de tener autor. El hospital aprendía a hablar sin gritar. Ella entendió que su rol ahora era cuidar el clima, no protagonizarlo.

La fiscalía continuó su trabajo. Hubo imputaciones, acuerdos, condenas menores y una mayor en camino. Camila declaró otra vez, breve. El director evitó mirarla. Ella tampoco buscó su rostro. No había nada más que decir. La justicia no necesitaba gestos; necesitaba constancia.

Una tarde, el cirujano veterano la invitó a café. “No pensé que llegáramos aquí”, dijo. Camila respondió: “Llegamos porque muchos hablaron”. Él asintió. Hablar, descubrieron, no era un acto heroico; era una práctica colectiva. El miedo se reduce cuando se comparte con método.

El comité aprobó nuevas reglas de compras. Transparencia en tiempo real, participación clínica, auditorías cruzadas. No era perfecto, pero era mejor. Camila firmó como testigo, no como líder. Quería que la norma sobreviviera a su ausencia. El hospital no debía depender de una persona, sino de un sistema que se defendiera solo.

Esa noche, Camila volvió a su casa sin escolta. Caminó despacio, respiró hondo. En el balcón, la ciudad parecía la misma. Pensó en la carpeta roja, ahora guardada, y en todo lo que contenía. No la quemó. La verdad no se destruye; se archiva para cuando haga falta.

Días después, recibió una carta del director desde su domicilio. No la abrió de inmediato. Cuando lo hizo, leyó una disculpa ambigua. Camila la dobló y la guardó. No necesitaba absolver ni condenar. La reparación no siempre viene del culpable; a veces viene del sistema corregido.

En el hospital, un residente nuevo le pidió consejo. “¿Vale la pena hablar?”, preguntó. Camila respondió sin grandilocuencia: “Vale la pena documentar y no estar solo”. El residente asintió, aliviado. Camila entendió que ese era su legado real: método, compañía, paciencia.

El tiempo pasó. Los titulares se apagaron. El hospital siguió. Camila siguió. Un día, al terminar una guardia, se quedó mirando la pizarra de camas. Todo estaba en orden. No perfecto, pero honesto. Pensó que la medicina también salva cuando cuida sus procesos como cuida cuerpos.

Antes de irse, Camila escribió una nota para el turno siguiente: “Revisar antibióticos. Llegaron completos”. Sonrió. Era una frase pequeña, pero cargada de sentido. Salió al pasillo con la bata al hombro. La tormenta había pasado, y quedaba lo más difícil: mantener el cielo claro, todos los días.

El hospital despertó un lunes sin titulares. Esa fue la verdadera señal de cambio. No había cámaras, ni comunicados urgentes, ni discursos. Solo el ruido habitual de camillas, el murmullo de enfermería y el pitido constante de monitores. Camila cruzó la entrada con la bata doblada bajo el brazo y comprendió que, cuando el poder cae, lo importante no es el estruendo, sino lo que queda funcionando.

En su casillero encontró una nota escrita a mano: “Gracias por no soltar”. No tenía firma. Camila la guardó sin emoción exagerada. Había aprendido que los gestos más honestos no buscan reconocimiento. Se puso la bata, revisó la lista de pacientes y entró a urgencias como cualquier otro día. Esa normalidad, después de todo, era la victoria más difícil.

El primer paciente fue un hombre mayor con fiebre persistente. Camila pidió cultivos y antibióticos de amplio espectro. La enfermera volvió rápido, con las dosis correctas, sin excusas ni demoras. Camila sintió un nudo leve en el pecho. No dijo nada. Solo trabajó. La medicina, cuando funciona, no necesita aplausos.

Durante la guardia, notó pequeños cambios: formularios más claros, inventarios visibles, jefes menos soberbios. Nada milagroso, pero real. El sistema empezaba a corregirse con torpeza humana. Camila entendió que las instituciones no sanan de golpe; sanan como los cuerpos, con recaídas y vigilancia constante.

A media tarde, la fiscalía envió un mensaje breve: sentencia confirmada para el director y condenas a proveedores clave. No celebró. Apagó el teléfono y volvió al box. Había una paciente joven con dolor torácico. Camila escuchó su historia con atención. El mundo podía esperar. El cuerpo delante de ella no.

Al salir del box, Luis la esperaba con dos cafés. “Sobrevivimos”, dijo. Camila respondió: “No. Aprendimos”. Se sentaron cinco minutos, lo justo. Hablaron de protocolos, no del pasado. El pasado, entendieron, ya había cumplido su función: advertir.

Esa semana, el hospital implementó el canal seguro de denuncias. Alguien colocó un cartel sencillo: “Hablar protege”. Camila pasó frente a él sin detenerse. No quería que su nombre se asociara al letrero. El mensaje debía sostenerse solo, sin héroes.

Una tarde, Marlene envió su último mensaje antes de reubicarse lejos de la ciudad. “Volví a dormir”, escribió. Camila respondió con un pulgar arriba y nada más. A veces, el cuidado también es no abrir viejas heridas. El silencio puede ser respeto.

Los meses avanzaron. La atención mejoró. No por magia, sino por controles y personas menos temerosas. Camila fue invitada a charlas, premios, homenajes. Rechazó casi todos. Aceptó uno solo, interno, con residentes. Les habló de método, no de valentía. “Documenten. Compartan. No se queden solos”, repitió.

Un residente le preguntó si volvería a hacerlo. Camila pensó un segundo. “No es volver”, dijo. “Es seguir”. La ética no es un acto único; es una repetición incómoda. El residente asintió, serio, como quien entiende que la vocación también duele.

Una noche, Camila encontró la carpeta roja en el fondo del armario. La abrió. Todo seguía allí: pruebas, fechas, miedos. La cerró con cuidado. No la destruyó. La guardó como se guardan los historiales: por si el síntoma regresa. La corrupción, como la enfermedad, puede reaparecer si se baja la guardia.

El hospital cambió de director. Uno nuevo, menos carismático, más técnico. Camila lo observó con distancia profesional. La confianza no se regala; se construye. Él lo entendió. Nunca gritó en una junta. Nunca golpeó la mesa. A veces, el liderazgo es apenas bajar la voz.

Un día cualquiera, una enfermera nueva le dijo: “Aquí dicen que antes no había antibióticos”. Camila respondió: “Ahora hay”. Y siguió caminando. No necesitaba explicar la tormenta a quien solo debía aprender a navegar.

Al final del año, Camila salió de una guardia larga. El cielo estaba limpio. Caminó despacio, cansada, completa. Pensó que salvar vidas no siempre ocurre en quirófanos ni en urgencias. A veces ocurre cuando alguien se atreve a decir no, con pruebas, con miedo, y con la decisión de no mirar hacia otro lado.

La medicina, comprendió, también sana cuando protege su propia verdad. Y esa verdad, como la salud, se cuida todos los días.