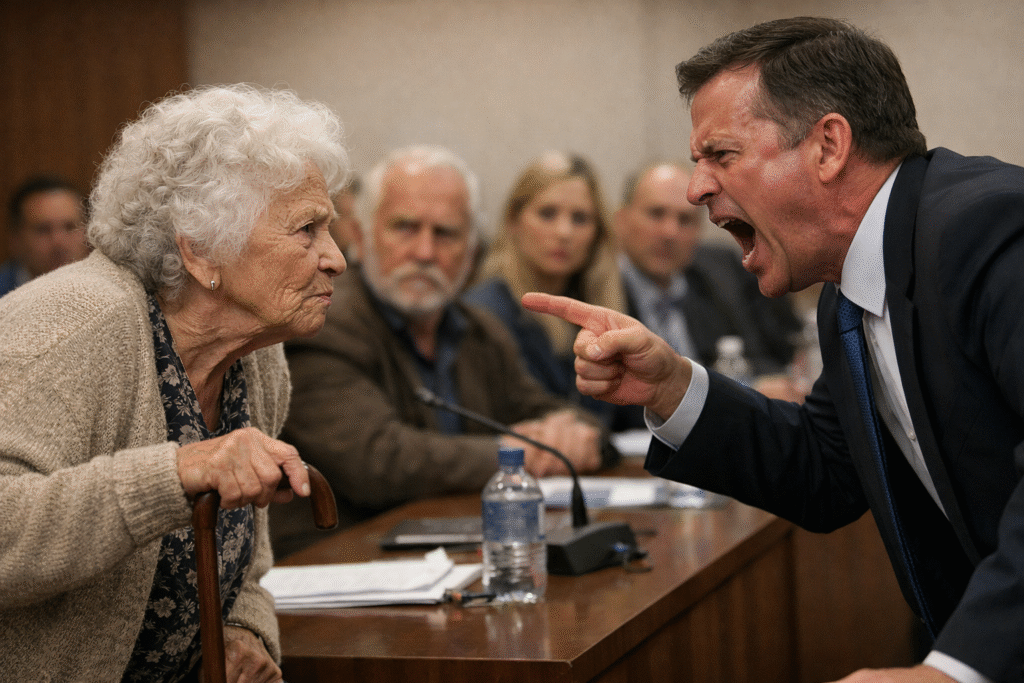

La mañana siguiente, el pueblo amaneció con el río como un rumor inquieto. No era el agua, era la noticia: alguien había puesto en jaque al hombre del traje caro. En la plaza, los que rieron en la asamblea evitaban mirarse. Doña Renata caminó temprano, sin prisa, como si la victoria no pesara. Pero pesaba.

En la puerta del salón comunal aparecieron dos camionetas blancas sin placas visibles. Bajaron hombres con carpetas y botas nuevas, fingiendo ser técnicos neutrales. Preguntaron por Renata con cortesía falsa, como quien busca un sello. Ella los esperaba. No se sorprendió: había visto demasiadas veces cómo el poder llega sonriendo cuando se siente amenazado.

La primera oferta fue amable, casi tierna. “Podemos hacerle un reconocimiento, un homenaje, incluso una beca a nombre suyo”, dijo el de la corbata estrecha. Renata dejó que la frase se posara como polvo. Luego respondió que el río no aceptaba medallas. Que los mapas no se negociaban. Que si venían por silencio, estaban perdiendo tiempo y dignidad.

El segundo intento no fue amable. Esa misma tarde, la nieta de Renata encontró la puerta de la casa entreabierta. Nada robado, pero todo movido con cuidado: la señal clásica de “podemos entrar”. Renata tocó la mesa, alineó los documentos, y llamó al periodista que había grabado. Su voz no temblaba; lo que temblaba era el aire, como antes de una tormenta.

El periodista, Mauro, llegó con una cámara y la urgencia de quien sabe que la verdad también necesita foco. Grabó el interior de la casa, el desorden estratégico, los papeles revueltos sin rasgaduras. “Quieren asustarla, doña”, dijo. Ella asentó y le pidió algo más grande: que buscara los permisos originales, los anexos, los nombres. Que siguiera el rastro como se sigue un cauce.

Mientras tanto, en el ayuntamiento, el alcalde empezó a repetir la palabra “progreso” como si fuera un rezo. Convocó a una reunión privada con líderes barriales y prometió obras, pavimento, canchas, una ambulancia. Todo a cambio de paciencia. “La investigación es un trámite”, insistía. Nadie decía “soborno”, pero la sala olía a eso.

La noche trajo lluvia breve, de esas que no limpian, solo recuerdan. Renata salió al patio con su bastón y escuchó el agua golpear las láminas. En su mente, el río tenía voz: no suplicaba, advertía. Recordó una vieja medición, un dato que había guardado por instinto, como se guarda una semilla esperando la estación correcta.

Al día siguiente fue al río con su nieta, Alma. Le enseñó las orillas, los remolinos, las plantas que solo crecen donde el agua aún respira. “Mira esto”, dijo señalando una franja de tierra que parecía estable. “Aquí, debajo, hay una grieta antigua. Si perforan, no es el río el que muere primero. Es el suelo el que se abre.”

Alma grabó con el teléfono mientras Renata hablaba. Era un video simple: una anciana, un bastón, un río. Pero el tono era de sentencia, no de queja. Subieron el video. En horas, la gente del pueblo lo compartió con una mezcla de culpa y orgullo. Por primera vez, la conversación dejó de ser “empleos” y empezó a ser “responsables”.

Esa tarde, el ingeniero joven de la asamblea, Víctor, tocó la puerta de Renata. Traía un casco bajo el brazo y la mirada rota de quien entiende tarde. “Yo vi los planos”, confesó. “Pero nos ordenaron ignorar el informe de falla.” Renata lo hizo pasar. No lo abrazó; no era momento de consuelo. Era momento de pruebas.

Víctor extendió copias impresas, tomadas a escondidas, con sellos recortados y notas a mano. En la esquina, un código de expediente coincidía con el que Renata había citado en la asamblea. “Esto prueba alteración”, dijo ella, y el aire del cuarto cambió de densidad. Alma miraba como si viera una conspiración dibujada en tinta negra. Mauro encendió la cámara sin preguntar permiso.

Cuando el video del río y los documentos filtrados se hicieron públicos, la empresa respondió con un comunicado elegante y vacío. “Compromiso con la comunidad”, “cumplimiento normativo”, “información imprecisa”. El alcalde lo leyó en la radio local con voz segura, pero su respiración delataba apuro. En el fondo, se escuchaba el clic de llamadas entrantes, una tras otra, como campanadas.

Esa misma noche, desconocidos pintaron en la pared frente a la casa de Renata una amenaza disfrazada de consejo: “VÁYASE A DESCANSAR”. Alma quiso borrarlo de inmediato. Renata la detuvo. “No”, dijo, “que lo vean”. Mauro tomó fotos, Víctor anotó hora y lugar, y el vecino más callado del barrio apareció con una lámpara y una determinación nueva. El miedo empezaba a cambiar de dueño.

La fiscalía regional anunció que enviaría un equipo “para verificar”. La palabra verificar sonó pequeña para el tamaño del peligro. Renata sabía que el tiempo era el arma favorita de los culpables: alargar, cansar, distraer. Así que preparó un golpe limpio: solicitó una inspección en sitio con participación ciudadana, y citó artículos específicos. No pedía favor; exigía procedimiento.

El día de la inspección, el salón comunal se llenó de nuevo, pero ya no era la misma multitud. Había carteles hechos a mano, botellas de agua con etiquetas que decían “NO ES NEGOCIO”, y madres con niños en brazos. El empresario no apareció. Envió abogados con sonrisas de plástico. Renata entró con su carpeta gruesa como si fuera un escudo antiguo.

En la camioneta de la fiscalía llegó una mujer de traje sobrio y ojos atentos: la inspectora Lidia Arce. No saludó a la empresa primero. Caminó hacia el río, se agachó, tocó la tierra húmeda, y preguntó por la falla ambiental. Víctor tragó saliva. Renata habló sin elevar la voz. Cada frase cayó como una piedra precisa en agua quieta.

Arce solicitó acceso a los estudios completos. Los abogados intentaron demorar: “Confidencialidad industrial”, “propiedad intelectual”. Renata sonrió apenas. “Cuando hay riesgo de daño ambiental, la confidencialidad es excusa, no derecho.” Arce pidió una orden inmediata. Por primera vez, los abogados miraron alrededor como buscando una salida. El pueblo, en silencio, se volvió pared.

Mauro captó el momento exacto en que uno de ellos llamó por teléfono con urgencia. “Se complicó”, alcanzó a decir, sin notar la cámara. La frase se viralizó. La empresa intentó desmentir, pero ya era tarde: la imagen de poder se había fisurado. Y cuando el poder se fisura, también se filtran nombres, correos, transferencias, pequeñas traiciones internas.

Esa noche, Víctor recibió un mensaje anónimo: un enlace con archivos comprimidos, “PERMISOS—VERSIONES”. Lo abrió temblando. Eran varias versiones del mismo documento con cambios sutiles: números alterados, párrafos borrados, firmas pegadas. Se lo llevó a Renata antes del amanecer. Ella no durmió; solo ordenó. El río, afuera, seguía corriendo como si supiera.

Al mediodía, Arce regresó con una orden formal de suspensión preventiva por riesgo inminente. El papel era simple, pero el efecto era sísmico. La obra se detuvo. Las máquinas quedaron inmóviles, como animales vencidos. La gente aplaudió, pero Renata no. Miró la línea del agua y supo que lo más peligroso no era detener un proyecto: era lo que los culpables hacen cuando se sienten acorralados.

Dos días después de la suspensión, Mauro desapareció por horas. Su teléfono sonaba apagado, y Alma recorría el pueblo con la ansiedad en la garganta. Renata, sin dramatizar, llamó a la inspectora Arce y dejó un mensaje breve: “Si me tocan a uno, los toco a todos con la verdad”. Arce respondió con una sola frase: “Estoy en camino”.

Mauro apareció al anochecer con un labio partido y la camisa rota. No quiso contar detalles frente a Alma, pero sus ojos hablaban de un automóvil, de una mano que empuja, de una voz que ordena. Renata lo sentó, le limpió la herida con agua hervida, y le pidió algo más valiente que denunciar: publicar. “Ahora”, dijo. “Antes de que te lo vuelvan a quitar.”

La publicación fue un golpe frontal: versiones manipuladas de permisos, correos internos, nombres de intermediarios, y la imagen del abogado diciendo “se complicó”. Arce confirmó recepción de pruebas y anunció investigación ampliada. En la radio, el alcalde tartamudeó por primera vez. La palabra “progreso” se le rompía en la boca. La gente empezó a preguntar por su firma, por sus reuniones, por sus viajes.

Esa semana, el pueblo se dividió con más ruido. Los que dependían de un salario futuro acusaban a Renata de “quitar oportunidades”. Ella escuchaba sin interrumpir, como quien entiende el hambre ajena. Luego respondía con calma: “Oportunidad no es veneno. Empleo no es chantaje. Si un trabajo exige destruir el agua, no es trabajo; es sentencia para tus hijos.”

Alma organizó una asamblea abierta en la cancha. No para pelear, sino para explicar. Invitaron a médicos, agricultores, maestros. Víctor habló de ingeniería sin adornos. Renata habló del río con una precisión casi íntima. Mauro proyectó imágenes de pueblos que habían perdido su agua. La gente no lloró por sentimentalismo, sino por reconocimiento: era el futuro tocando la puerta.

Entonces llegó la jugada más sucia: un rumor de que Renata “recibía dinero de una ONG extranjera”. Circularon fotos recortadas, capturas falsas, mensajes anónimos. Alma se enfureció. Renata, en cambio, sonrió como si le hubieran confirmado algo. “Cuando inventan, es porque ya no pueden negar”, dijo. Y pidió una sola cosa: transparencia total, cuentas abiertas, todo público.

Publicaron los estados bancarios de Renata, su pensión modesta, los gastos médicos. Mauro investigó el origen de las cuentas falsas y encontró un patrón: mismas IP usadas para campañas políticas anteriores, contratos de comunicación con el municipio. Arce lo anexó al expediente. El rumor se convirtió en evidencia de difamación coordinada. El cazador empezaba a dejar huellas torpes.

La presión subió a nivel nacional. Llegaron periodistas de fuera, drones, titulares. El empresario, por fin, reapareció en un hotel de la ciudad, negándolo todo. Dijo que Renata era “una anciana manipulada por intereses oscuros”. Renata vio la entrevista en una televisión pequeña y apagó el sonido. “Que hable”, murmuró. “Mientras habla, se equivoca.”

La inspectora Arce citó a declarar al alcalde, a los abogados y a los responsables técnicos. Víctor temblaba al pensar en represalias, pero Renata le puso una mano en el hombro. “La verdad protege más que el silencio”, le dijo. Esa frase lo enderezó por dentro. Porque a veces el valor no aparece como fuego; aparece como una decisión repetida.

La víspera de la audiencia principal, Renata recibió un sobre sin remitente. Dentro había una foto antigua: ella joven, junto al río, sosteniendo instrumentos de medición. Detrás, una nota: “TODOS CAEN”. Alma quiso llamar a la policía. Renata cerró el puño sobre el papel y respondió como quien firma un destino: “Entonces que caigan con nombre y fecha.”

La audiencia fue en la capital, un edificio frío que olía a metal y café recalentado. Renata entró con su bastón, pero no parecía frágil; parecía histórica. En las bancas, gente del pueblo ocupó filas completas. Mauro ajustó su cámara. Víctor llevaba una carpeta idéntica a la de Renata. La inspectora Arce, firme, saludó sin sonreír. El silencio pesaba.

El empresario llegó rodeado de abogados, escoltas y una arrogancia ensayada. Intentó mirar por encima de la anciana, como la primera vez. Renata no levantó la voz, no levantó el mentón; levantó pruebas. Habló de versiones alteradas, de riesgos geológicos, de vertidos, de la cadena exacta de firmas. Cada dato era un clavo. Cada clavo, una puerta cerrándose.

El momento del clímax no fue un grito. Fue un documento proyectado en pantalla: un correo interno donde el empresario ordenaba “ajustar el informe” para “evitar bloqueos comunitarios”. La sala exhaló como un animal sorprendido. El abogado principal intentó objetar. Arce respondió con un “inadmisible” seco. El juez pidió silencio. Y el empresario, por primera vez, perdió el color.

Luego vino la pieza final: Víctor, de pie, confesó su participación y entregó las copias originales que había guardado. No para salvarse, sino para salvar al río. Admitió órdenes, presiones y amenazas. El juez lo escuchó con atención. Renata lo miró con algo parecido al alivio. Porque la red se rompía donde menos lo esperaban: desde adentro, por vergüenza y verdad.

El fallo preliminar ordenó cierre definitivo del proyecto en esa zona, reparación ambiental preventiva y apertura de proceso penal por falsificación documental y tentativa de daño ambiental. La frase “cierre definitivo” recorrió la sala como electricidad. Afuera, los del pueblo lloraron sin esconderse. No era victoria política: era supervivencia. Renata no celebró con brazos en alto. Solo respiró como si volviera a aprender aire.

Esa misma tarde, la noticia se esparció por el país. En redes, el video de Renata junto al río resurgió, ahora con otra lectura: no era una abuela terca, era una científica con memoria. Llegaron mensajes de otros pueblos, otras asambleas, otras amenazas parecidas. Renata entendió que su historia no era solo suya. Era un manual involuntario para quienes callan.

El alcalde renunció semanas después, entre acusaciones y silencios incómodos. Nadie lo despidió con aplausos. La empresa anunció “reubicación del proyecto”, pero ya no tenía el mismo filo. El empresario enfrentó citaciones judiciales y perdió socios. La arrogancia, cuando se expone, se vuelve ridícula. Y lo ridículo, cuando hay pruebas, se vuelve culpable.

En el pueblo, los que habían defendido el proyecto por hambre no fueron humillados. Alma organizó talleres con cooperativas, agricultores y universidades. Víctor ayudó a diseñar alternativas de empleo limpio. Mauro consiguió apoyo para un medio local independiente. Renata supervisaba en silencio, como quien sabe que la victoria sin futuro es solo una anécdota bonita.

Un mes después, plantaron árboles nativos a la orilla del río. No como gesto simbólico, sino como compromiso medible. Renata explicó qué especies sujetan el suelo y por qué la sombra baja la temperatura del agua. Los niños escuchaban con ojos enormes. Ella les hablaba como se habla a un mañana real. El río seguía allí, pero ahora era también una responsabilidad compartida.

Una tarde, Renata se sentó sola en la misma piedra de siempre. El agua corría con un sonido que ya no era amenaza, sino continuidad. Alma llegó con dos vasos de café y se sentó a su lado. “¿Valió la pena?”, preguntó. Renata miró el río como quien mira un rostro querido. “Valió porque todavía suena”, respondió. “Y porque ustedes aprendieron a escuchar.”

Cuando el sol cayó, Renata se puso de pie con esfuerzo y sonrió apenas, como si el cuerpo recordara años. No buscaba estatuas ni entrevistas. Había hecho lo que pocos hacen: decir “no” a tiempo. Antes de irse, tocó el agua con la punta de los dedos. “Sigue”, susurró. Y el río, como si entendiera, siguió. Y con él, el pueblo.