Cuando el sacerdote pidió los votos, todos asumieron que ella hablaría por ambos, pero él levantó la mano, pidió permiso y miró a su amada con un brillo indescriptible eterno. Nadie lo entendió al principio. Solo se hizo un silencio pesado, casi sagrado, en aquella iglesia repleta de gente y de historias.

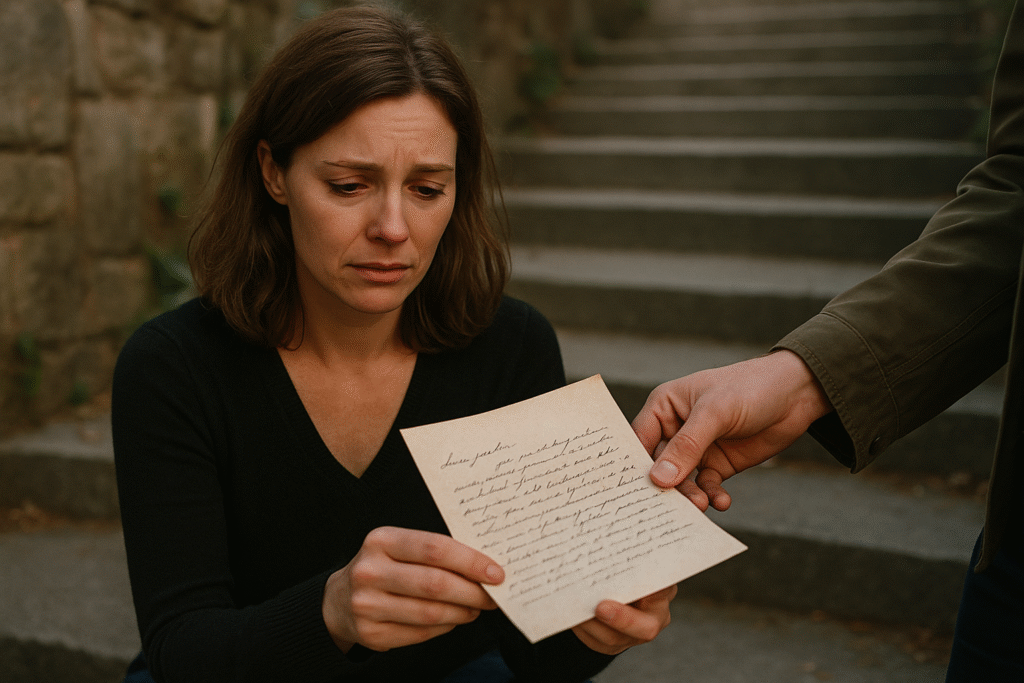

Todos sabían que él no podía hablar. Eso les habían dicho. Eso habían visto. Durante dos años, Gabriel se comunicó con miradas, gestos, una tablet con voz robótica y una sonrisa que hacía olvidar sus límites. Un accidente le había arrebatado las palabras, o eso creían.

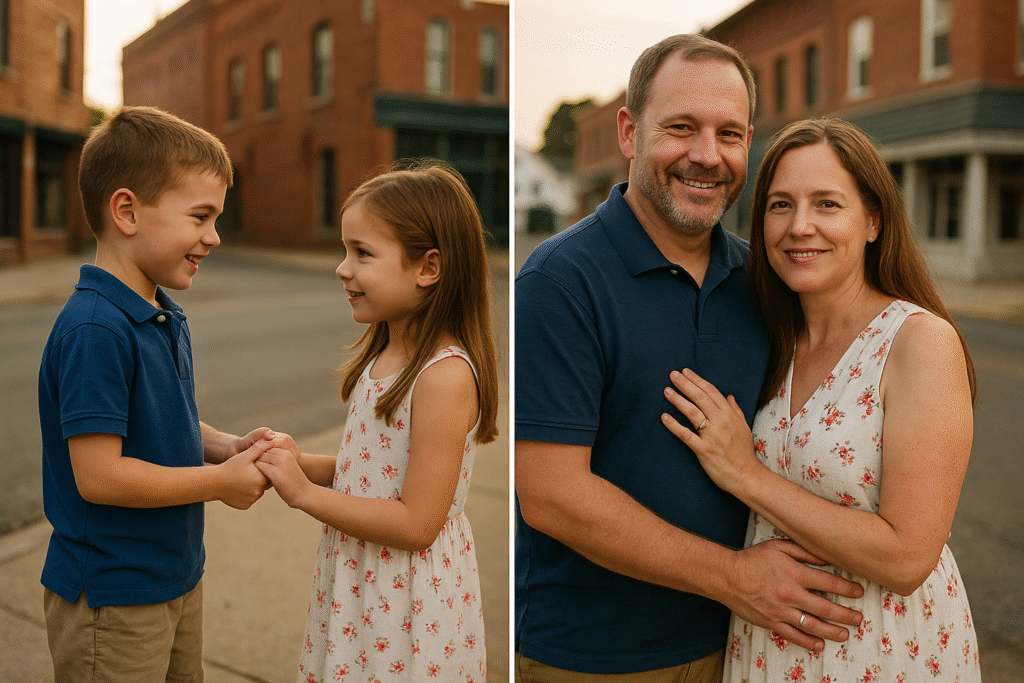

Mariana lo había amado así, sin condiciones. Aprendió a leerle los ojos, los dedos, los silencios. Nunca se quejó. Cuando él, con manos temblorosas, escribió en la pantalla “¿Te casarías conmigo aunque nunca pueda decirlo en voz alta?”, ella respondió llorando: “Sí. Ya lo escuché en tu alma.”

Por eso, cuando el sacerdote habló de los votos, todos pensaron que sería ella quien diría las palabras por los dos. Lo habían ensayado: Mariana sostendría su mano, miraría al altar y prometería por él amar “en la salud y en la enfermedad”. Estaban listos. Eso creían.

Pero en el momento exacto, cuando la ceremonia llegó a ese punto, algo cambió. Gabriel, sentado en su silla, levantó la mano con esfuerzo. El sacerdote lo miró sorprendido. La iglesia entera contuvo el aliento. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sus ojos se encontraron con los de él, y supo que algo estaba a punto de suceder.

—Padre… —murmuró Gabriel.

La palabra salió ronca, lenta, como si hubiera cruzado un desierto. La primera fila se giró, incrédula. La madre de Gabriel se llevó la mano a la boca. Nadie se movió. El sacerdote se inclinó hacia él, como si el tiempo se hubiera detenido solo para escuchar aquella voz quebrada y milagrosa.

—¿Puedes…? —susurró Mariana, con los ojos llenos de lágrimas—. ¿Gabriel?

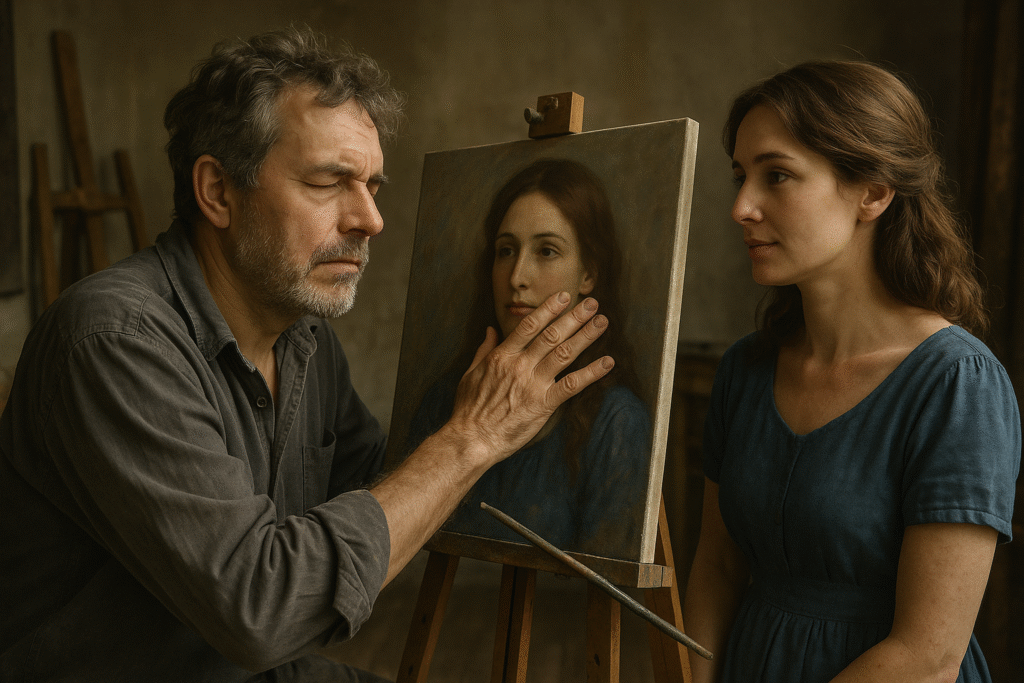

Él tragó saliva. Llevaba semanas, meses, practicando a escondidas. Fisioterapia intensiva, ejercicios, frustración, noches enteras intentando pronunciar una sola sílaba sin que el dolor lo hiciera rendirse. Se lo había ocultado a todos. No por orgullo, sino porque quería que la primera vez fuera allí. Frente a ella. Frente a Dios.

—Quiero… decirlo yo —logró articular, mirando al sacerdote, luego a Mariana.

Un murmullo recorrió la iglesia como un viento pequeño. El sacerdote, conmovido, asintió despacio. Sabía que estaba presenciando algo más grande que un rito. Acercó el micrófono con delicadeza, pero Gabriel negó con la cabeza. No quería altavoces. Quería que sus palabras fueran íntimas, aunque el mundo entero estuviera mirando.

Mariana se acercó, tomó sus manos. Sus ojos eran un océano desbordado.

—No tienes que hacerlo —susurró—. Yo ya sé.

Él sonrió con la misma mezcla de dulce testarudez que lo había definido siempre.

—Tengo… que hacerlo —respondió, forzando las sílabas—. Te… lo… debo. Me lo debo.

Respiró hondo, como quien se dispone a saltar desde un lugar muy alto. La iglesia desapareció. Sólo quedaron él, ella y la promesa que había querido decirle desde el accidente. Desde la cama de hospital en la que le dijeron que tal vez jamás volvería a pronunciar una palabra. Desde el día en que ella decidió quedarse.

—Mariana —empezó, su voz rota pero viva—. No sé si estas… palabras… saldrán bien. Mi cuerpo se cansó antes que mi amor. Pero… si algo aprendí… es que el silencio también habla. Y tú… escuchaste todos mis silencios.

Ella lloraba sin intentar detenerse.

—Cuando desperté y no podía hablar —continuó, arrastrando sílabas—, pensé que todo lo que era se había perdido. Que ya no podía ser novio, esposo, hijo… hombre. Llegaste tú, y miraste… más allá de mis cables, mis máquinas, mi rabia… y me llamaste “mi milagro favorito”.

Cada palabra le costaba, pero cada palabra era una victoria.

—Hoy… no quiero prometer perfección —dijo—. Solo quiero prometer presencia. Quizá no siempre pueda hablar. Quizá vuelva el silencio. Pero… aunque mi voz se apague… quiero que sepas… que dentro… seguiré gritando tu nombre… de amor. Desde donde nadie… lo puede romper.

La gente ya no respiraba. Las lágrimas corrían por rostros que no esperaban llorar en una boda. El sacerdote se limpiaba los ojos discretamente. Un niño en la tercera fila susurró “parece película”, pero su madre le apretó la mano, consciente de que ninguna película supera a la vida cuando se pone así de desnuda.

Gabriel siguió, como si cada palabra abriera un camino nuevo dentro de él.

—Prometo… que aunque mis manos tiemblen… seguirán buscándote en la oscuridad. Prometo… que cuando te canses… te sostendré, aunque sea… con la mirada. Y si un día… olvido cómo hablar… recuérdame… que ya te dije esto… frente a todos.

Mariana acercó su frente a la de él.

—Ya es suficiente —susurró, sin dejar de llorar—. Ya me lo diste todo.

Él negó suavemente.

—Todavía no —respondió con esfuerzo—. Falta lo más importante.

La miró con una intensidad que sólo se ve cuando alguien mira al amor de su vida sabiendo que pudo haberla perdido para siempre.

—Mariana… ¿quieres casarte… conmigo… incluso… cuando mi voz… no llegue?

Ella asintió, riendo entre lágrimas.

—Sí, y también cuando llegue así: torpe, rota, pero tuya —contestó.

La iglesia estalló en aplausos, pero no de celebración superficial, sino de homenaje. A la valentía. Al amor que se queda cuando el cuerpo falla. A un hombre que decidió romper su propia barrera de dolor para pronunciar, aunque fuera una vez, las palabras que tanto había guardado dentro.

El sacerdote retomó la ceremonia con voz temblorosa.

—Creo que aquí todos hemos entendido mejor lo que significan los votos —dijo—. No son palabras bonitas. Son puentes que uno construye incluso cuando le tiemblan las manos.

Cuando llegó el turno de ella, Mariana sonrió.

—Yo, Mariana —dijo, mirando a Gabriel, más que al altar—, prometo ser tu voz cuando se canse la tuya, tus piernas cuando las tuyas no lleguen, tu risa cuando el día duela. Pero sobre todo, prometo recordarte cada día que no eres lo que te falta, sino lo que amas.

El silencio después de esas palabras fue aún más profundo que los aplausos. Era el tipo de silencio en el que el corazón entiende cosas que la mente tardará años en nombrar.

Al final, cuando salieron de la iglesia, alguien le preguntó a Gabriel:

—¿Cómo hiciste? Los médicos dijeron que tal vez nunca podrías hablar así.

Él tardó unos segundos, buscó aire y respondió con una media sonrisa:

—Cuando… el amor… empuja… hasta la voz se acuerda del camino.

Mariana lo miró como si acabara de presenciar un milagro, y en cierto sentido, así era. No uno de esos que provocan luces en el cielo, sino uno más difícil: el de una voluntad que decidió romper su propio límite para amar mejor.

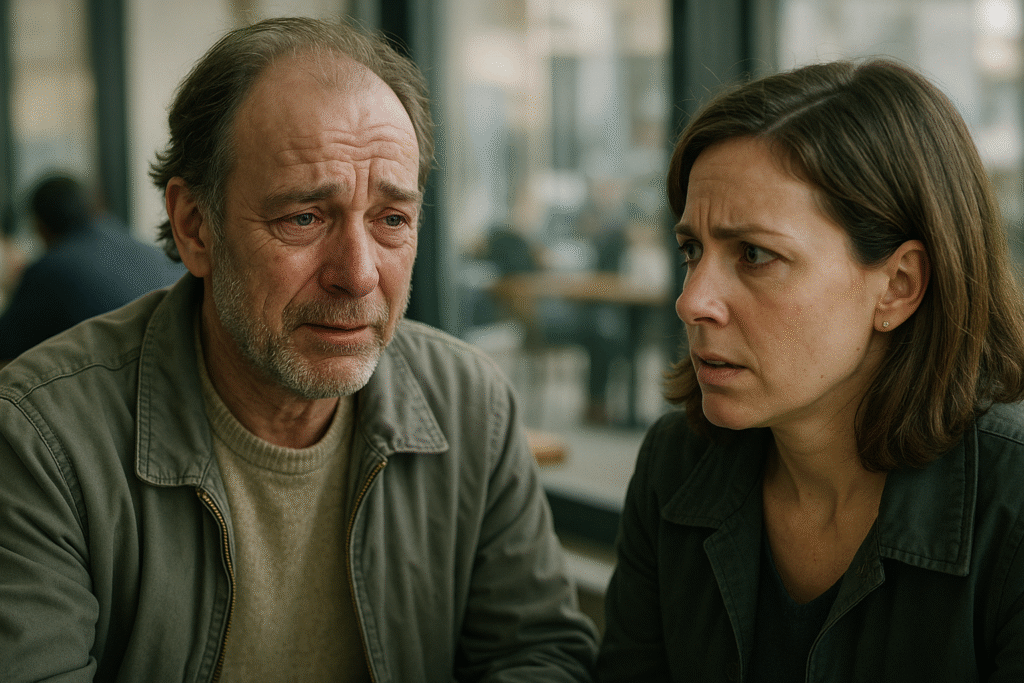

Esa noche, ya en casa, ella le preguntó en voz baja:

—¿Tenías miedo de que no salieran las palabras?

Él asintió.

—Mucho —admitió—. Pero tenía más miedo… de no intentarlo. De que un día… pensaras que nunca quise decirlo… por mí mismo.

Ella apoyó su cabeza en su pecho, escuchando esos latidos que habían aprendido un nuevo ritmo.

—No importa si mañana vuelves al silencio —susurró—. Lo que dijiste hoy ya no se borra. Ni de mi memoria, ni de la tuya. Le ganaste al miedo, y eso… no se pierde.

Él cerró los ojos, dejando que el cansancio lo alcanzara por fin. Las palabras le habían costado tanto como una maratón. Pero por primera vez, desde el accidente, durmió con paz completa. Había algo liberador en haber alzado la voz, aunque doliera, para pronunciar su amor en público.

Porque a veces, la verdadera promesa no está en las frases perfectas, sino en el esfuerzo inmenso que alguien hace por decirte, a su modo: “Te amo, y lo hago incluso por encima de mis límites.”

Y todos los que estuvieron en aquella iglesia, años después, al recordar esa boda, ya no hablaban del vestido, de la decoración o del banquete. Hablaban de un hombre que casi no podía hablar… pero aquel día, eligió hacerlo. Y de una mujer que ya lo había escuchado todo, incluso antes de oír una sola palabra.

Hay amores que no necesitan voces. Pero cuando una voz lucha por salir solo para decir “quiero caminar la vida contigo”… el mundo entero debería guardar silencio para escuchar.