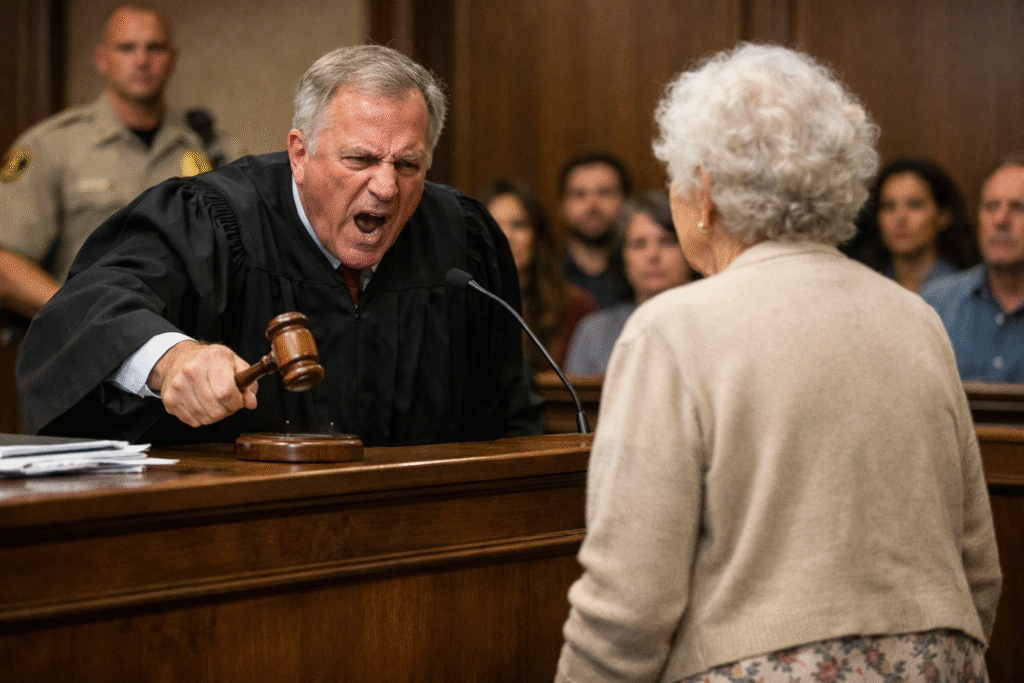

El jefe médico tragó saliva como si la sala le hubiera robado el aire. Sarah no bajó la vista. No buscaba permiso para creer, solo espacio para actuar con excelencia. En la pantalla, la presión caía en picos bruscos. El paciente, un niño de ocho años, estaba al borde de un paro. Nadie se atrevía a mover un instrumento sin su señal. «¡Deja de perder tiempo! ¡La fe no entra a este quirófano!» —gritó el jefe médico—. Pero lo que ella respondió dejó la sala completamente en silencio… 😱😱😱

Sarah acercó su rostro al campo estéril y habló apenas por encima del zumbido de las máquinas. “Doctor Hargrove, si cree que mi fe me hace lenta, mire mis manos, no mis labios.” El comentario no sonó desafiante, sino inevitable. Como una verdad que se presenta sola. El residente sintió un golpe en el pecho. La enfermera apretó la bandeja.

Hargrove respondió con un gesto duro, pero sus ojos titubearon. Había visto arrogancia en jóvenes brillantes, y también pánico disfrazado de autoridad. Lo que no había visto era esa calma compacta, como una roca en río bravo. Sarah no pedía aplausos. Pedía un segundo interno, invisible, para ordenar su mente. Y la mente, en cirugía, también salva.

El anestesista informó un dato nuevo: el niño reaccionaba mal a la medicación estándar. Una alergia no registrada. Un error de admisión. Un error humano. La sala se tensó como cuerda al límite. Hargrove golpeó la mesa con los dedos, buscando control. Sarah inhaló y su voz tomó ritmo. “Cambiamos protocolo. Ahora.” Nadie discutió. Fue un mandato sin violencia.

Mientras ajustaban dosis y ventilación, la puerta del quirófano vibró con pasos afuera. Un administrador exigía resultados, una madre lloraba en el pasillo, y una capellana aguardaba sin atreverse a entrar. Hargrove escuchó el murmullo y su orgullo se mezcló con miedo. Si perdían al niño, su carrera se mancharía. Si lo salvaban, ¿quién sería el héroe? Esa pregunta lo inquietó.

Sarah pidió una pinza más pequeña. La enfermera la entregó con precisión. “No me importa quién reciba crédito,” dijo Sarah sin mirar a nadie, como si leyera un pensamiento en el aire. “Me importa que él respire mañana.” El residente sintió vergüenza de haber pensado en reputación. La sala volvió a su centro: la vida, no el ego.

El monitor lanzó un pitido prolongado, y un latido se desordenó como tambor roto. Por un instante, el mundo se redujo a un sonido que anuncia tragedia. Hargrove abrió la boca para gritar órdenes, pero Sarah levantó una mano. No era un gesto de mando, sino de enfoque. “Denme diez segundos,” pidió, “y háganlo perfecto.”

En esos diez segundos, Sarah susurró algo que casi nadie oyó. No fue un sermón. Fue una frase corta, íntima, como quien pide luz al encender una linterna. El anestesista la miró de reojo y, sin querer, bajó el volumen de su propio pensamiento. Era como si la calma fuera contagiosa. Hargrove, aún rígido, sintió por primera vez que no dominaba la sala.

El niño entró en fibrilación. El desfibrilador apareció como un relámpago preparado. “Cargando,” anunció la enfermera. Sarah no soltó el bisturí; guio el proceso sin dramatismo. “Descarga.” El cuerpo se estremeció. Un segundo eterno. Luego, un latido tímido regresó. Y otro. La línea se acomodó. Un suspiro colectivo quiso nacer, pero nadie se permitió celebrarlo todavía.

Hargrove apretó los dientes, obligado a reconocer la evidencia. No era magia. Era pericia. Era liderazgo. Sin embargo, la frase de Sarah seguía clavada: “Mire mis manos.” Él las miró y vio algo que había olvidado: vocación. Recordó su primer día en medicina, cuando juró proteger vidas antes de proteger su nombre. Esa memoria dolió más que cualquier reproche.

La cirugía avanzó hacia el punto crítico: una hemorragia interna que no cedía. Sarah pidió compresas, sutura específica, y un cambio de ángulo que parecía contraintuitivo. El residente dudó. Hargrove también. Pero Sarah explicó en dos oraciones claras, basadas en anatomía y experiencia. No hablaba para impresionar; hablaba para salvar. La sala obedeció como quien se aferra a un puente firme.

De pronto, el bisturí encontró tejido frágil, una zona que podía romperse con un error mínimo. Sarah se detuvo, y la pausa fue aterradora. Parecía que el tiempo se congelaba sobre el pecho abierto del niño. Hargrove sintió ganas de empujarla a seguir. Entonces Sarah dijo, sin levantar la voz: “Aquí es donde la prisa mata.” Y nadie respiró.

Hargrove se inclinó más cerca. “¿Qué estás viendo?” preguntó, por primera vez sin ataque. Sarah señaló una anomalía: una malformación rara que explicaba todo. Era una condición que algunos médicos solo verían en libros. “Si cortamos ahí, se acabó,” susurró. El anestesista tragó saliva. El residente sintió que su carrera entera dependía de esa decisión.

Sarah pidió una lámpara adicional y un hilo de sutura más fino. Sus manos comenzaron a moverse con una precisión que parecía coreografía. Cada gesto era mínimo, exacto, inevitable. El equipo se alineó, como si ella estuviera afinando una orquesta. Afuera, la madre seguía llorando, ignorante de que, dentro, la vida de su hijo oscilaba entre dos milímetros.

Hargrove observó los ojos de Sarah: no había soberbia, no había espectáculo. Solo responsabilidad. Y esa responsabilidad, curiosamente, lo hacía sentirse pequeño. No por inferioridad técnica, sino por la mezquindad de su frase inicial. “La fe no entra a este quirófano.” En ese momento, comprendió que la fe de Sarah no era un sustituto. Era un combustible silencioso para resistir el miedo.

El monitor empezó a estabilizarse. La presión subió, el ritmo se ordenó. Pero el cierre final requería una última maniobra delicada. Sarah levantó la vista y habló con la misma serenidad, ahora dirigida a Hargrove. “Doctor, necesito que confíe en mí por tres minutos. Si me equivoco, asumiré todo.” El desafío no era orgullo. Era responsabilidad absoluta.

Hargrove sintió un vértigo extraño: ceder el control a alguien que había atacado. Su ego luchó, pero la evidencia lo empujó. Asintió. “Tienes tres minutos.” El residente casi no creyó lo que escuchaba. Sarah se concentró, y en el silencio se escuchó algo más: la ausencia de guerra. Cuando la guerra se va, la mente trabaja. Y la mente, en cirugía, hace milagros humanos.

Los tres minutos se volvieron una eternidad. La sutura avanzaba como hilo de luz. Sarah cerró el último punto y pidió verificar sangrado. Nada. Verificar ventilación. Bien. Verificar respuesta. Mejorando. La sala, que había sido una olla de presión, se volvió un cuarto donde la esperanza se permitía existir. La enfermera se limpió una lágrima detrás de la mascarilla, en silencio.

Pero entonces ocurrió lo inesperado. Un monitor secundario emitió una alarma aguda. No era el corazón. Era el oxígeno cerebral. Un descenso súbito. Un problema nuevo, brutal, como si el destino se negara a ceder. El anestesista revisó conexiones. Todo bien. Hargrove sintió que el triunfo se deshacía. Sarah no se movió de golpe; se movió con inteligencia. “No es máquina. Es embolia,” dijo.

La palabra cayó como piedra. Embolia. Un enemigo invisible. Sarah ordenó medidas rápidas y exactas. El residente corrió por un fármaco. La enfermera ajustó líneas. Hargrove miró a Sarah, buscando una señal de miedo. No la encontró. Encontró determinación. Y entonces, Sarah habló otra vez, y esta vez todos la escucharon claramente, porque su voz no tembló: “Ahora sí, doctor… necesito que deje entrar la fe, aunque sea en usted.”

Ese fue el momento en que el quirófano se quedó completamente en silencio otra vez, pero no por tensión, sino por impacto. Hargrove, el hombre que había expulsado la fe como si fuera un estorbo, sintió que alguien le ofrecía una puerta en medio del incendio. No era religión obligada. Era humildad. Era admitir que el control total es mentira. Y que, a veces, la fuerza comienza en rendirse.

La capellana, afuera, percibió que algo cambió adentro. No por sonidos, sino por esa quietud extraña que solo aparece cuando la vida cuelga de un hilo. La madre, sin saber por qué, dejó de gritar y apretó un rosario. No era magia. Era instinto. Era amor. Y dentro, Sarah trabajaba como si cada movimiento fuera una promesa. El clímax no había llegado. Solo estaba subiendo.

Hargrove susurró, casi imperceptible: “Haz lo que tengas que hacer.” Sarah asintió. “Entonces, acompáñeme.” Le dio una tarea concreta, científica, medible. Y en ese acto, lo rescató del orgullo y del pánico. La fe que Sarah pedía no era un rito; era un tipo de valentía: la valentía de seguir cuando la mente grita que ya es tarde.

El fármaco llegó. La presión cerebral comenzó a responder, primero con un leve cambio, luego con una tendencia esperanzadora. No estaba resuelto, pero el abismo ya no parecía inevitable. Sarah miró el reloj, por primera vez en horas. “Todavía estamos a tiempo,” dijo. Y el residente sintió que esa frase tenía doble filo: hablaba del niño… y de todos ellos, como personas.

Hargrove se dio cuenta de que nunca había pedido perdón a nadie en un quirófano. La autoridad, le habían enseñado, no pide perdón. La autoridad impone. Pero en esa noche, frente a un niño y una cirujana que no buscaba humillarlo, entendió que la verdadera autoridad se limpia, no se defiende. Trató de hablar, pero Sarah lo interrumpió sin dureza. “Después,” dijo. “Primero, él.”

El silencio volvió a ser herramienta. La sala funcionaba como un solo cuerpo. Cada uno sabía qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Y en medio de esa sincronía, la fe de Sarah se percibía como música de fondo, no como discurso. Era la forma en que no se quebraba. Era la forma en que miraba al paciente como alguien amado, no como un caso. Y el caso, al fin, empezó a mejorar.

La cirugía terminó con un cierre final limpio. El niño salió vivo del quirófano, pero frágil, como una vela en viento. Lo llevaron a UCI. El equipo se quedó quieto un segundo, exhausto. Hargrove se quitó los guantes con manos temblorosas. Sarah se apoyó en la pared, respiró hondo, y por primera vez dejó caer los hombros. Lo peor había pasado… o eso creían.

Al salir, la madre vio a Sarah y se arrojó a abrazarla, olvidando protocolos, olvidando todo. Sarah la sostuvo con suavidad, como si cargara un mundo entero. “Está vivo,” dijo. La madre lloró más fuerte. Hargrove observó esa escena y sintió un nudo que no era orgullo. Era arrepentimiento. Era gratitud. Y un miedo nuevo: ¿qué pasaría cuando el hospital preguntara “cómo” y “por qué”?

Porque el hospital no solo quería un final feliz. Quería explicaciones, estadísticas, culpables. Y Hargrove sabía que su frase inicial podía convertirse en un escándalo interno. Sarah lo miró como si adivinara el torbellino que venía. “La batalla de esta noche no termina aquí,” murmuró. Y Hargrove comprendió que el verdadero clímax, quizá, no era la cirugía… sino lo que ocurriría después, cuando todos quisieran decidir qué fue lo que realmente salvó esa vida.

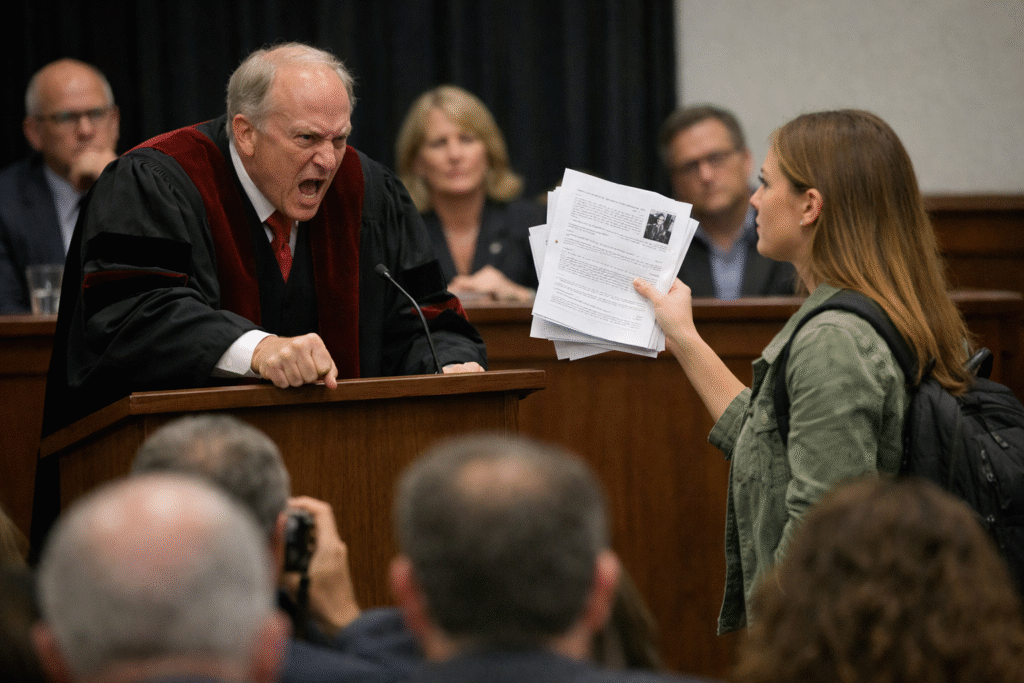

En la sala de informes, las luces eran más frías que en el quirófano. Allí no importaban las manos, sino los reportes. No importaba la calma, sino la narrativa. Los administradores llegaron con rostros tensos, como si olieran riesgo legal. “Hubo una desviación del protocolo,” dijo uno, revisando hojas. Sarah escuchó sin interrumpir. Hargrove, a su lado, parecía un hombre que acababa de despertar de un sueño.

El jefe de administración preguntó directo: “¿Se retrasó la intervención por una oración?” La palabra “oración” cayó como un objeto sucio sobre la mesa. El residente bajó la mirada. La enfermera apretó la mandíbula. Hargrove sintió el impulso de protegerse, de empujar a Sarah al frente, de decir “sí, fue ella”. Ese impulso lo avergonzó de inmediato. Sarah mantuvo el rostro sereno. “No hubo retraso clínico,” respondió. “Hubo enfoque.”

El administrador insistió. “Necesitamos claridad. La ciencia es lo que se reporta.” Sarah asintió. “La ciencia es lo que hicimos,” dijo, y comenzó a describir cada decisión: la alergia, el cambio de medicación, la malformación, el riesgo de embolia. Era un mapa perfecto de lógica médica. Y aun así, el ambiente quería encontrar un ángulo moral. Hargrove sintió que el hospital buscaba un villano, porque los hospitales, a veces, prefieren culpas a complejidad.

El abogado del hospital intervino con tono suave, casi amable. “Doctora, su comentario en quirófano —‘deje entrar la fe’— podría interpretarse…” Sarah lo miró a los ojos. “Como humanidad,” terminó ella. No sonó provocadora. Sonó cansada de la desconfianza. “Yo no traté de imponer nada. Traté de mantener la mente clara en un momento donde el miedo nos podía hacer torpes.” El abogado tomó notas, pero su pluma dudó por una fracción de segundo.

Hargrove, que había permanecido callado, sintió que le ardía la garganta. “Fui yo quien gritó,” dijo al fin. La sala se detuvo. “Yo dije esa frase. Yo creé tensión. La doctora no retrasó nada. Ella salvó a ese niño.” El administrador lo miró como si no reconociera al mismo Hargrove que imponía reglas sin pestañear. El residente levantó la cabeza, sorprendido. Sarah no mostró triunfo, solo un agradecimiento silencioso.

En UCI, el niño seguía inestable. La embolia había cedido, pero su cerebro necesitaba oxígeno como tierra seca necesita lluvia. La noticia de “milagro quirúrgico” empezó a circular entre pasillos. En un hospital, la palabra milagro es pólvora: enciende esperanza, pero también incendia reputaciones. Una periodista local, avisada por alguien del turno nocturno, apareció en recepción. “Tenemos un caso emocionante,” dijo, y el hospital sintió pánico.

Sarah caminó hacia UCI con pasos medidos, evitando cámaras. No quería volverse símbolo de nada. Quería ser médica, no bandera. Sin embargo, la madre del niño comenzó a contar la historia a quien quisiera oírla: “La doctora oró y mi hijo volvió.” La madre no mentía; traducía lo que su corazón entendía. Pero esa traducción podía volverse arma en manos ajenas. Hargrove lo sabía. Y empezó a sentirse responsable de proteger a Sarah, por una vez.

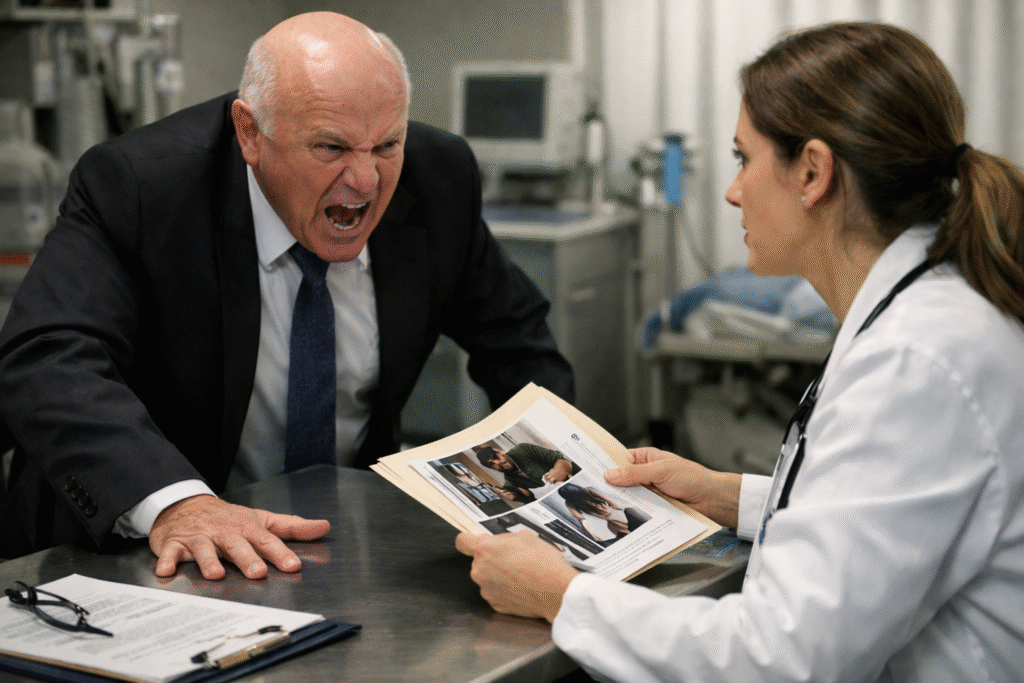

La directora del hospital, una mujer brillante y dura, citó a Sarah y Hargrove al día siguiente. Su oficina olía a café caro y control. “Esto puede volverse viral,” dijo, sin rodeos. “Y si se vuelve viral, perdemos control del mensaje. Necesito que ambos firmen una declaración: nada de religión en procedimientos, nada de comentarios públicos.” Sarah escuchó y sintió un golpe interno. No por orgullo, sino por injusticia.

“¿Me está pidiendo negar quién soy?” preguntó Sarah, con voz baja. La directora no se inmutó. “Le pido proteger al hospital.” Hargrove miró a Sarah, y por primera vez entendió el costo real de su fe: no era un adorno íntimo, era una identidad que el sistema quería esconder cuando convenía. Sarah respiró, y su calma volvió a aparecer. “Puedo proteger al hospital sin mentirme,” dijo. “Pero no firmaré algo que me convierta en un problema.”

La directora entrecerró los ojos. “¿Está dispuesta a perder su puesto?” La pregunta fue cuchillo. El residente, que estaba presente como testigo, sintió que el mundo se inclinaba. Sarah miró por la ventana, donde la ciudad seguía indiferente. Luego regresó la mirada a la directora. “Estoy dispuesta a perder cualquier cosa antes de perder mi integridad,” respondió. No hubo dramatismo. Solo verdad.

Ese día, en redes sociales, un video comenzó a circular. No era del quirófano —eso sería ilegal—, pero sí del pasillo: la madre abrazando a Sarah, llorando, diciendo “Dios la envió”. Alguien lo grabó con un teléfono. El hospital intentó bajarlo, pero era tarde. Los comentarios explotaron: algunos celebraban la fe, otros se burlaban, otros exigían sanciones. La polarización se volvió tormenta. Y en medio, Sarah solo quería que el niño viviera.

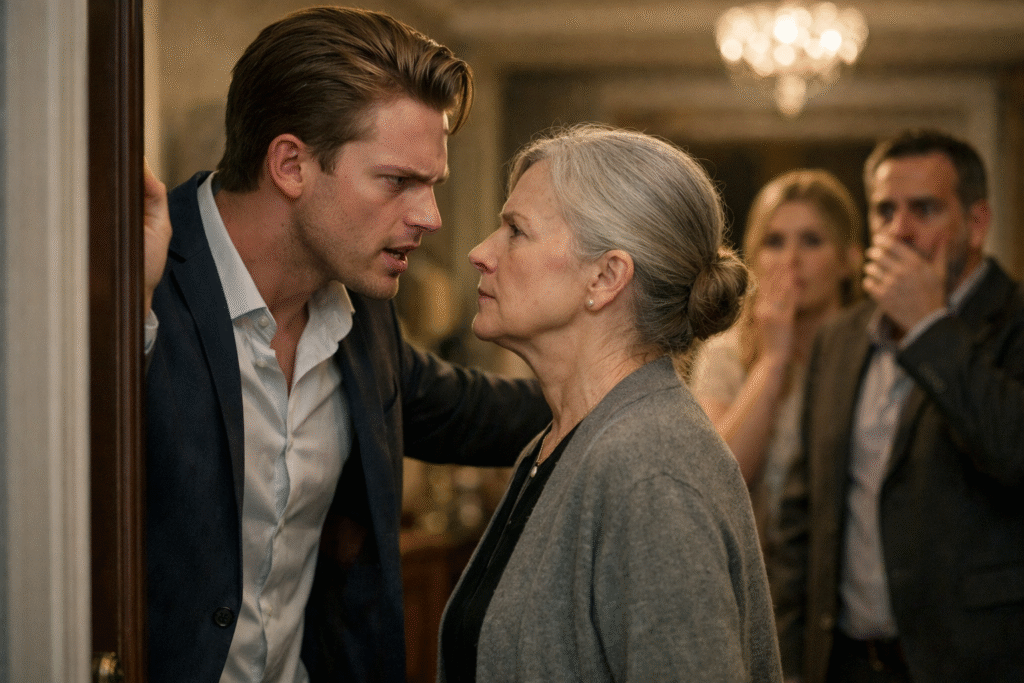

Hargrove fue a ver al niño. Entró a UCI con manos en los bolsillos, como un visitante de su propia humanidad. Observó la pequeña figura conectada a tubos. La madre dormía sentada. Hargrove sintió una presión en el pecho. Recordó a su propio hijo, fallecido años atrás por una enfermedad rara. Ese dolor, enterrado bajo capas de trabajo, se despertó con violencia. Tal vez por eso odiaba la fe: porque le recordaba lo que no pudo controlar.

Cuando Sarah entró, encontró a Hargrove allí, inmóvil. Él no se giró de inmediato. “Nunca te conté,” dijo al fin, con voz quebrada, “que perdí a mi niño.” Sarah se detuvo. Esa confesión fue como abrir una compuerta. “Y cuando escucho ‘fe’, me arde,” continuó. “Porque yo tuve fe… y aun así lo perdí.” Por primera vez, el jefe médico parecía simplemente un hombre roto.

Sarah no intentó arreglarlo con frases bonitas. Se acercó y habló con honestidad lenta. “La fe no es una garantía de resultados,” dijo. “Es una manera de atravesar el dolor sin volverse de piedra.” Hargrove tragó saliva. “Yo me volví de piedra,” admitió. Sarah asintió. “Lo entiendo,” susurró. “Pero aquí, hoy, todavía puede elegir no serlo.”

Afuera, la directora preparaba una reunión disciplinaria. Los administradores querían un ejemplo: o castigaban a Sarah para calmar a los críticos, o la defendían para calmar a los creyentes. Era política hospitalaria, fría y absurda. El abogado redactaba textos como escudos. Y el rumor crecía: “la doctora fanática,” “la doctora milagro.” Dos etiquetas opuestas con el mismo veneno: reducirla a algo manejable.

Sarah fue llamada al auditorio interno. Allí estaban médicos, residentes, enfermeras, directivos. Una asamblea disfrazada de “revisión de procedimiento”. La directora habló primero, controlando el tono. “Este hospital se rige por evidencia.” Sarah asintió. “Sí,” dijo. “Y por personas.” El murmullo creció. La directora frunció el ceño, esperando un discurso religioso. Sarah, en cambio, narró la noche con precisión clínica y añadió una frase que desarmó a todos.

“Mi oración no fue para que la ciencia desapareciera,” dijo. “Fue para que mi miedo no la estropeara.” Hubo silencio. Esa idea era difícil de atacar sin parecer inhumano. Algunos médicos, ateos o agnósticos, entendieron de inmediato: todos tienen rituales de enfoque. Unos respiran, otros repiten pasos, otros cierran los ojos un segundo. Sarah solo lo llamaba por su nombre. Y ese nombre incomodaba a quienes querían fingir neutralidad total.

El residente levantó la mano y habló con valentía inesperada. “Yo estaba allí. Si la doctora no nos hubiera centrado, yo habría cometido un error. No por fe, sino por pánico.” Una enfermera lo siguió. “Ella no predicó. Lideró.” El anestesista añadió: “Su desempeño fue impecable.” Las palabras comenzaron a construir un muro de testigos. La directora sintió que su plan se debilitaba. Hargrove observaba, y por dentro se rompía algo que llevaba años endurecido.

Entonces, la periodista logró entrar al auditorio, colándose con una acreditación dudosa. Un flash iluminó el rostro de Sarah. El hospital gritó seguridad. Pero ya era tarde: el momento estaba capturado. Sarah no se tapó. Miró a la cámara con una serenidad que parecía antigua. “No vine a convertir a nadie,” dijo, audible para todos. “Vine a operar. Y cuando la vida tiembla, cada quien se aferra a lo que le recuerda por qué vale la pena salvarla.”

La frase se volvió titular. Y el mundo, hambriento de conflicto, la interpretó como quiso. Pero el niño, en UCI, comenzó a mejorar ese mismo día: abrió los ojos por primera vez. La madre lloró y llamó a Sarah. “¡Está mirándome!” gritó. Sarah corrió por el pasillo, esquivando gente, ruido, cámaras. Entró y vio esos ojos. En ese instante, cualquier debate se volvió pequeño. Pero el clímax social apenas empezaba.

Porque cuando el niño habló, horas después, dijo algo que nadie esperaba. Con voz ronca, mirando a Sarah, murmuró: “Escuché… cuando todos callaron.” La madre se quedó helada. Hargrove, que estaba presente, sintió que el suelo se movía. Sarah se acercó. “¿Qué escuchaste?” preguntó. El niño parpadeó lento. “Te escuché decir… ‘no lo sueltes’.” Y Sarah supo que la historia estaba a punto de entrar en su parte más peligrosa.

La frase del niño se expandió por la habitación como una corriente eléctrica. “No lo sueltes.” Sarah sintió un escalofrío. Ella recordaba haber susurrado algo, sí, pero no estaba segura de las palabras exactas. Hargrove, con ojos húmedos, miró a la madre, que apretaba el rosario como si fuese el último hilo del mundo. El monitor marcaba estabilidad. Pero la estabilidad emocional era otra cosa: estaba por romperse.

La madre preguntó con voz temblorosa: “¿Eso fue lo que dijiste?” Sarah tragó saliva. “Dije algo parecido,” admitió. “Le pedí a Dios que me ayudara a no rendirme.” El niño frunció el ceño, como recordando un sueño. “No fue un sueño,” murmuró. “Sentí… que alguien me jalaba de vuelta.” La enfermera se cubrió la boca, conmocionada. Hargrove cerró los ojos con fuerza, como si lo golpeara un recuerdo viejo.

El médico intensivista, intentando recuperar control, aclaró: “Las percepciones postoperatorias pueden ser confusas.” Era una explicación razonable, científica. Sarah asintió. No quería convertir la UCI en altar. Pero la madre ya estaba construyendo significado a velocidad humana. “Dios lo trajo,” repetía. Afuera, la periodista olfateaba historia grande. El hospital olfateaba riesgo grande. Y Sarah olfateaba algo peor: manipulación.

Esa noche, la directora convocó una llamada con el departamento legal. “Hay que protegernos,” repitió. La palabra “proteger” sonaba a “silenciar.” Propusieron suspender a Sarah “mientras se investiga.” Hargrove, enterado, sintió una furia extraña. “Si la suspenden, renuncio,” dijo, sorprendiéndose a sí mismo. La directora lo miró como si estuviera viendo a otro hombre. “¿Te volviste creyente?” se burló. Hargrove apretó la mandíbula. “Me volví honesto.”

Sarah recibió la notificación provisional. No lloró. Se sentó en su auto en el estacionamiento y miró el volante como si fuera una línea de sutura que no se podía deshacer. Pensó en sus años de estudio, en su vocación, en cada guardia donde pidió fuerza. ¿Iba a perderlo todo por un minuto de silencio interno? Sintió rabia, sí, pero más sintió tristeza: el sistema temía a cualquier cosa que no pudiera controlar.

Al día siguiente, el hospital organizó una rueda de prensa. Intentaron presentarlo como “procedimiento exitoso por equipo multidisciplinario” y evitar el tema fe. Pero la prensa ya había elegido su ángulo. “¿Es cierto que usted oró en quirófano?” preguntaron. Sarah, con permiso limitado, se mantuvo medida. “Me concentré,” dijo. “Hice mi trabajo. Y sí, en mi silencio personal, pedí sabiduría.” La frase fue suficiente para encender ambos bandos.

En redes, comenzaron a aparecer amenazas. Unos la llamaban heroína. Otros la llamaban peligrosa. Sarah se dio cuenta de que el mundo ama extremos. Su realidad era más simple: una cirujana que cree, opera, llora a veces, y vuelve a operar. Hargrove la llamó por la noche. “No debí gritarte,” dijo. Sarah guardó silencio un segundo. “No debiste,” respondió. Y esa honestidad, en lugar de romperlos, los unió de manera extraña.

El niño mejoraba a pasos pequeños. Terapia respiratoria, control neurológico, recuperación lenta. Un día, la madre pidió ver a Sarah, aunque estuviera suspendida. El hospital lo permitió a regañadientes. Sarah entró a la habitación y el niño sonrió débil. “¿Te vas a ir?” preguntó, asustado. Sarah se arrodilló para quedar a su altura. “No me voy de tu vida,” dijo. “Me iré del edificio si me obligan, pero no de tu historia.”

El niño apretó su mano con fuerza sorprendente. “Entonces yo voy a hablar,” dijo. La madre lo miró, confundida. “¿Hablar de qué?” preguntó. “De lo que escuché,” insistió. “De que estaban peleando y luego se callaron.” Sarah sintió un nudo: un niño podía volverse testigo de una guerra adulta. “Solo di la verdad,” le pidió Sarah. “Sin atacar a nadie. La verdad limpia, no incendia.” Hargrove, presente, sintió esa frase como un diagnóstico para su propia alma.

Cuando el niño contó su versión a un trabajador social, la historia cambió de forma. Dijo que escuchó una voz fuerte gritar, y luego otra voz más tranquila que lo hizo sentir seguro. No habló de ángeles, ni luces. Habló de seguridad. Habló de calma. Y ese detalle fue más poderoso que cualquier milagro exagerado: la calma como medicina. La dirección del hospital se vio atrapada, porque la calma de Sarah era innegable.

Se convocó una junta final de evaluación. Sarah llegó con su bata impecable, carpeta de evidencia, y un cansancio que no se veía en el rostro, sino en los hombros. Hargrove se sentó a su lado como apoyo, no como juez. La directora abrió con tono legal. “No cuestionamos su capacidad,” dijo. “Cuestionamos su conducta.” Sarah respiró. “Mi conducta fue salvar una vida sin imponer mi conciencia a nadie,” respondió.

El abogado preguntó: “¿Admitiría que sus creencias influyeron en decisiones clínicas?” Sarah fue precisa. “No. Mis decisiones se basaron en evidencia. Mis creencias influyeron en mi carácter bajo presión.” Esa distinción quedó flotando como una línea clara. Un miembro de la junta, ateo declarado, asintió lentamente. “Eso tiene sentido,” dijo. Y la directora, por primera vez, pareció perder el control del guion.

Hargrove pidió la palabra. “Yo intenté expulsar la fe como si fuera contaminación,” confesó. La sala quedó quieta. “Pero mi grito no era ciencia, era miedo. Miedo a no controlar. Y mi miedo casi nos cuesta caro.” La honestidad perforó la atmósfera. Sarah lo miró con sorpresa suave. Hargrove continuó: “No estoy aquí para defender religión. Estoy aquí para defender lo que vi: profesionalismo, liderazgo, y una calma que salvó nuestro equipo tanto como al paciente.”

La junta deliberó. Afuera, periodistas esperaban como buitres de titulares. Dentro, el debate se movió a algo más profundo: qué tipo de institución querían ser. Una que aplasta la humanidad para parecer neutral, o una que acepta que la humanidad, bien encauzada, mejora la medicina. Cuando anunciaron el veredicto, Sarah sintió que el pulso le golpeaba la garganta. “Se levanta la suspensión,” dijo la directora, rígida. “Con una nota de conducta.”

Sarah asintió sin celebrar. La nota era una cicatriz burocrática, pero podía volver al quirófano. Aun así, la directora agregó: “Le pedimos prudencia.” Sarah respondió con serenidad: “La prudencia no es silencio. Es respeto.” La frase cayó sin amenaza. Y en ese momento, la directora entendió que no podía controlar a Sarah con miedo. Solo podía convivir con su integridad o chocarse con ella.

Cuando Sarah salió, la prensa la rodeó. Micrófonos, flashes, preguntas. Ella levantó una mano. “Antes de hablar de mí,” dijo, “hablemos del niño. Hoy respira. Hoy abre los ojos. Hoy tiene futuro.” Ese cambio de foco desinfló el espectáculo por un segundo. La madre, al fondo, lloraba. Hargrove se mantuvo detrás de Sarah como escudo silencioso. Y el público, hambriento, escuchó algo inesperado: humildad.

Esa noche, Sarah volvió al quirófano para otra operación, otro paciente, otro abismo. Antes de entrar, se lavó las manos como siempre. Y en ese ritual, el mismo de toda su vida, susurró una frase breve. No para provocar, no para ganar. Para recordar por qué hacía esto. Afuera, la ciudad seguía. Adentro, el drama humano renacía. Y el verdadero clímax estaba a punto: porque el próximo caso era el más imposible de todos.

Un accidente múltiple llegó a urgencias. Varios heridos, poco tiempo, decisiones crueles. Entre los heridos estaba un médico del propio hospital, colega de Hargrove, que había criticado a Sarah en redes. Su vida pendía de un hilo. El destino tiene ironías afiladas. Sarah fue asignada al caso. Hargrove la miró, consciente de la tensión. “No tienes que probar nada,” le dijo. Sarah ajustó su mascarilla. “No voy a probar. Voy a salvar si puedo.”

En el quirófano, la sangre habló más fuerte que cualquier debate. El colega estaba en shock hemorrágico. El equipo, nuevo, no había trabajado con Sarah. Algunos la miraban con prejuicio. Sarah percibió la duda y decidió no combatirla con palabras. Combatiría con precisión. “Iniciamos,” dijo. El bisturí descendió. Y el silencio que se formó no fue religioso: fue profesional. Esa noche, Sarah no solo pelearía por una vida. Pelearía por un hospital entero, otra vez.

En medio de la operación, un fallo eléctrico parcial oscureció paneles secundarios. Alarmas. Nervios. Una enfermera casi entra en pánico. Sarah levantó la voz, firme: “Luz de respaldo, manual, ahora. Respiren.” La calma volvió a contagiarse. El anestesista siguió su instrucción. Hargrove observaba desde un lado, como aprendiz de humildad. Y entonces, cuando parecía que todo iba a caer, Sarah hizo una maniobra brillante que detuvo la hemorragia. El colega comenzó a estabilizarse.

El clímax emocional llegó cuando el colega, aún sedado, murmuró algo incoherente, pero una palabra fue clara: “Perdón.” Nadie sabía si era sueño o conciencia. Hargrove sintió un nudo. Sarah no reaccionó con superioridad. Solo siguió suturando. Porque el perdón, para ella, no era espectáculo. Era parte del trabajo de sanar. Y esa noche, sin cámaras, sin hashtags, el hospital vio la verdad que no cabía en titulares: la fe de Sarah no era un arma. Era una forma de amar su oficio.

La operación terminó con el colega vivo, aunque crítico. El generador volvió. Las luces recuperaron su brillo. El equipo se relajó con un suspiro contenido. Sarah se quitó los guantes y sintió el peso de dos noches que parecían un año. Hargrove se acercó y, sin público, sin junta, sin teatro, dijo: “Te debo algo más que una disculpa.” Sarah lo miró, agotada, pero presente. “No me debes nada,” respondió. “Aprende algo.”

Hargrove tragó saliva. “Aprendí,” dijo. “Que mi frase no era ciencia. Era miedo.” Sarah asintió, y esa afirmación fue como cerrar una herida sin necesidad de sutura adicional. Caminó hacia el pasillo, donde la madre del niño la esperaba con ojos encendidos. “Él quiere verte,” dijo. Sarah fue a la habitación. El niño estaba sentado, aún débil, pero despierto. Sonrió. “¿Ves? No me soltaste,” murmuró.

Sarah se acercó y tomó su mano. “Tú tampoco te soltaste,” contestó. El niño frunció el ceño, serio. “Cuando estaba oscuro,” dijo, “yo escuché que todos estaban callados. Y ese silencio… me dio paz.” La frase golpeó a Sarah más que cualquier acusación. Porque el silencio que ella había pedido no era vacío: era un puente. Un puente entre el pánico y la precisión, entre la vida y el abismo. Y el niño lo había sentido.

Con el paso de las semanas, el hospital intentó volver a la normalidad. Pero algo había cambiado. No era un cambio de política escrita; era un cambio de cultura en grietas pequeñas. Médicos que antes gritaban empezaron a respirar antes de hablar. Residentes que temían preguntar se atrevieron a hacerlo. Enfermeras que cargaban tensión se sintieron escuchadas. La historia de Sarah, mal contada y bien contada, dejó una semilla: la excelencia no está reñida con la humanidad.

La periodista volvió, buscando un cierre espectacular. “¿Fue un milagro?” preguntó. Sarah la miró con calma, como quien mide una incisión. “Fue medicina,” dijo. “Y fue amor por la vida. Llámelo como quiera.” La periodista insistió: “¿Y la fe?” Sarah sonrió apenas. “La fe fue mi forma de no romperme,” respondió. “Pero las manos hicieron lo que estudiaron para hacer.” Esa respuesta no alimentó polémica fácil, y por eso fue poderosa.

Hargrove, por su parte, comenzó terapia. Nadie lo celebró en redes. Nadie lo aplaudió en un auditorio. Pero ese paso fue su verdadero milagro: aceptar el dolor sin convertirlo en arma. Un día, entró a la capilla del hospital, vacía, sin ceremonias. No se arrodilló. Solo se sentó. Cerró los ojos. No sabía si rezaba, si pensaba, si lloraba. Solo sabía que por fin no huía.

El colega que Sarah salvó despertó días después y pidió verla. Cuando Sarah entró, él apartó la mirada, avergonzado. “Yo hablé mal de ti,” dijo. Sarah levantó una mano, cortando el látigo del autodesprecio. “No vine por eso,” respondió. “Vine a ver si estás mejor.” El colega tragó saliva. “Estoy vivo por ti,” dijo. Sarah negó con suavidad. “Estás vivo por un equipo. Y por tu propia terquedad de quedarte.”

Él respiró hondo. “Perdón,” repitió, esta vez despierto. Sarah lo observó un segundo, midiendo algo más delicado que una sutura: el orgullo humano. “Acepto,” dijo. “Y te pido algo: no vuelvas a usar tu miedo como argumento.” El colega asintió, con lágrimas. En ese cuarto, sin cámaras, el hospital sanó un poco más que un cuerpo. Sanó una grieta invisible entre personas.

La directora del hospital, aunque no lo admitiera públicamente, cambió su forma de liderar. Un día citó a Sarah. Sarah entró preparada para otra batalla. Pero la directora solo dijo: “No entendí tu punto hasta que vi los resultados.” Sarah esperó la segunda parte. La directora bajó la mirada, incómoda. “No me gusta perder control,” confesó. Sarah respondió: “Nadie controla la vida. Solo la cuida.” La directora tragó saliva, como Hargrove aquella noche. “Lo estoy aprendiendo,” dijo.

Sarah volvió a su rutina de cirugías, guardias, café frío, decisiones imposibles. Pero cada vez que entraba a un quirófano, recordaba el primer grito de Hargrove y el silencio que vino después. No por trauma, sino por lección: la autoridad sin humildad es ruido. La fe sin excelencia es excusa. Y la ciencia sin humanidad es una máquina que corta sin escuchar. Ella eligió un camino más difícil: sostener todo junto.

Un mes después, el niño regresó al hospital caminando, con una cicatriz que parecía una línea de valentía. Traía un dibujo: un quirófano con mucha gente, una doctora con ojos tranquilos, y un corazón grande encima. No dijo Dios, no dijo ciencia. Solo dibujó un corazón. Se lo entregó a Sarah. “Esto es lo que escuché,” dijo. Sarah sintió que se le humedecían los ojos. “¿Un corazón?” preguntó. “Sí,” dijo él. “El tuyo, cuando todos callaron.”

Sarah colgó el dibujo en su casillero, donde nadie lo vería excepto ella y el día que fuera demasiado difícil. Ese día llegó. Una cirugía falló, como a veces pasa. Un paciente no sobrevivió. Sarah se encerró en una sala vacía y respiró con la misma técnica que usaba en quirófano. Sintió la tentación de endurecerse, de volverse piedra como Hargrove. Miró el dibujo del niño, mentalmente, y decidió llorar sin vergüenza. Llorar era no rendirse.

La noticia del niño y del colega se volvió historia local, luego se apagó como se apagan las tendencias. Pero lo que quedó fue más profundo: un hospital que, en una noche crítica, descubrió que la fe que tanto temía no había entrado como bandera. Había entrado como silencio, como enfoque, como coraje de admitir fragilidad. Y ese descubrimiento no se imprimió en un comunicado; se imprimió en la forma en que un equipo respiraba antes de cortar.

Años después, Hargrove daría una charla a nuevos residentes. Nadie esperaba lo que dijo al inicio. “Una vez grité: ‘La fe no entra a este quirófano’,” confesó. Los jóvenes se miraron, incómodos. Hargrove levantó una mano. “Y me equivoqué,” añadió. “No porque todos deban creer lo mismo, sino porque todos necesitan algo que los mantenga humanos cuando el miedo quiera convertirlos en máquinas.” Los residentes guardaron silencio, aprendiendo sin darse cuenta.

Sarah, sentada al fondo, escuchó sin buscar protagonismo. No necesitaba que el mundo la llamara heroína. Había aprendido que los finales verdaderos no son aplausos. Son personas que cambian. Son gritos que se transforman en disculpas. Son manos que siguen firmes, incluso cuando el corazón tiembla. Cuando terminó la charla, Hargrove la buscó con la mirada y asintió. Era su manera de decir: “Gracias por no soltarme a mí tampoco.”

Esa noche, Sarah salió del hospital y sintió el aire frío de Boston como una limpieza. Caminó hasta su auto, cansada, viva. Miró al cielo un segundo, no para pedir milagros, sino para agradecer la fuerza de seguir. Recordó la sala en silencio, el pitido, el regreso del latido. Y comprendió algo simple: la fe no entró a ese quirófano como sustituto de la ciencia. Entró como valentía para usarla bien.

Y si alguien le preguntaba qué respondió Sarah aquel día que dejó a todos en silencio, no hablaba de religión ni de debates. Decía la frase exacta, la que cambió la sala y cambió a Hargrove: “Doctor, si la fe le estorba, no la use. Pero no me quite la mía cuando es lo único que me impide temblar con el bisturí en la mano.” Esa fue la verdad. Y por eso, el silencio fue total. 😱