El candado cayó con un clic metálico y, por primera vez en años, Ana oyó el silencio verdadero del supermercado. Sin música de ofertas, sin pitidos de escáner, sin la voz del dueño ordenando sonreír. Solo pasos sobre baldosas húmedas y un olor a pan viejo. Afuera, la patrulla encendía luces azules como relámpagos contenidos. En silencio.

En la vereda, los clientes se quedaron como si temieran que la realidad cambiara de opinión. Ana los miró uno por uno y vio lo mismo: alivio mezclado con vergüenza, como cuando alguien despierta de un mal sueño y recuerda que aplaudió al monstruo. Un niño apretó la mano de su madre; ella bajó el celular, temblando. Muy adentro.

El policía más joven pidió que nadie se fuera. Su compañero, cansado, ya había visto patrones similares: un negocio pequeño, un jefe intocable, empleados cansados y recibos que no cuadran. Ana entregó su DNI sin prisa. En el bolsillo interno de su delantal, el pendrive parecía un latido. Lo protegió con la palma, como se protege una cerilla encendida. Con cuidado.

El dueño, esposado, intentó reír. “Todo es un malentendido”, dijo, y su voz sonó demasiado alta, demasiado ensayada. Ana sintió una punzada de miedo antiguo: el de perder el trabajo, el de quedar marcada, el de ser la “problemática”. Luego recordó las noches de dormir con la garganta ardiendo por callar, y el miedo cambió de forma. Sin mirar.

Los agentes entraron a revisar cámaras y caja. La pantalla que Ana había activado seguía mostrando fragmentos: el gerente alterando precios, el dueño instruyéndolo, un audio de amenazas que parecía un gruñido. El policía mayor frunció el ceño y pidió un técnico. Ana entendió que no bastaba con indignar; hacía falta que la evidencia respirara en un expediente. Aún así.

La oficina del fondo olía a café recalentado y a humedad. Allí, Ana se sentó frente a una mesa de plástico mientras le tomaban declaración. Cada pregunta era una puerta: fechas, nombres, métodos. Ella respondió sin adornos, pero por dentro escuchaba un coro de empleados pasados, despedidos por reclamar monedas. “No estás sola”, se dijo, y anotó mentalmente todo lo que faltaba contar. En silencio.

Cuando mencionó el botón bajo la caja, el policía joven levantó la vista. “¿Usted instaló eso?” Ana negó. “Lo instaló él, para vigilarme”, dijo. “Yo solo aprendí a usarlo.” La frase quedó flotando como una justicia mínima: convertir la trampa en testigo. El agente anotó y, por primera vez, su expresión tuvo respeto, no lástima. Para entonces.

En la calle, una vecina reconoció a Ana. “Mi hijo trabajó aquí”, murmuró, acercándose con cautela. “Lo acusaron de robar y lo echaron.” Ana tragó saliva. Las historias no eran líneas sueltas; eran una red. Pidió su número. La mujer se lo dio con manos torpes, como si entregara una reliquia. Detrás, otros empezaron a formar fila sin que nadie lo pidiera. Sin prisa.

La noticia viajó rápido, como viajan las verdades cuando alguien les abre una ventana. Un periodista local llegó con micrófono y sonrisa de caza. Preguntó por el “escándalo”. Ana no quiso hablar aún. Sabía que las cámaras aman la primera versión y odian el matiz. Solo dijo: “Se hizo lo correcto.” Y se apartó, dejando que la policía manejara el ruido. Y eso bastó.

En la comisaría, le pidieron que entregara el pendrive. Ana lo sostuvo un segundo más. No era desconfianza; era despedida. Allí estaban meses de cansancio convertido en archivo: videos, audios, fotos de recibos, capturas de pantalla. Lo puso sobre el escritorio con suavidad, como quien deja un niño dormido en una cuna ajena. “Cuídenlo”, pidió sin suplicar. Con cuidado.

El oficial de guardia lo guardó en una bolsa rotulada. Selló, firmó, fechó. Ese gesto administrativo fue, para Ana, una ceremonia. Por fin algo se registraba a su favor. En un banco, dos empleados del supermercado esperaban también. Se miraron sin hablar, con la complicidad de quienes compartieron humillaciones en turnos distintos. Un tercero llegó llorando, y nadie le preguntó por qué. En silencio.

Esa noche, Ana volvió a casa tarde. El barrio estaba quieto, pero las ventanas parecían ojos encendidos. Su madre la esperaba con sopa y preocupación. “Te van a hacer la vida imposible”, dijo. Ana se sentó, exhausta. “Ya me la hicieron”, respondió. Y por primera vez en mucho tiempo, comió sin sentir culpa, como si el cuerpo entendiera que merecía alimento. Sin prisa.

Al día siguiente, el dueño quedó imputado y el gerente, también. Se habló de “defraudación” y de “amenazas”. Palabras grandes para dolores cotidianos. Ana recibió llamadas de números desconocidos. Algunos insultos, algunas bendiciones, muchas curiosidades morbosas. Aprendió a no contestar. Guardó cada mensaje como prueba. El miedo regresó, pero esta vez venía con herramientas. Aún así.

En la puerta de su edificio, un sobre sin remitente la esperaba. Adentro, una foto suya saliendo del supermercado, tomada desde lejos, y una frase escrita con tinta roja: “Sabemos dónde vives.” Ana sintió frío en la lengua. No gritó. Llamó a la policía, fotografió el sobre, guardó huellas posibles. En su pecho, el pánico se transformó en estrategia. Esa transformación era nueva. Muy adentro.

La fiscalía la citó para ampliar la denuncia. El edificio olía a papel viejo y a café correcto. Allí, una abogada de oficio la escuchó con atención inesperada. “Usted hizo un trabajo de hormiga”, dijo, revisando copias. “Eso sostiene casos.” Ana pensó en cada jornada extra, en cada archivo nombrado a la madrugada. Hormiga, sí; pero también incendio contenido. Y no cedió.

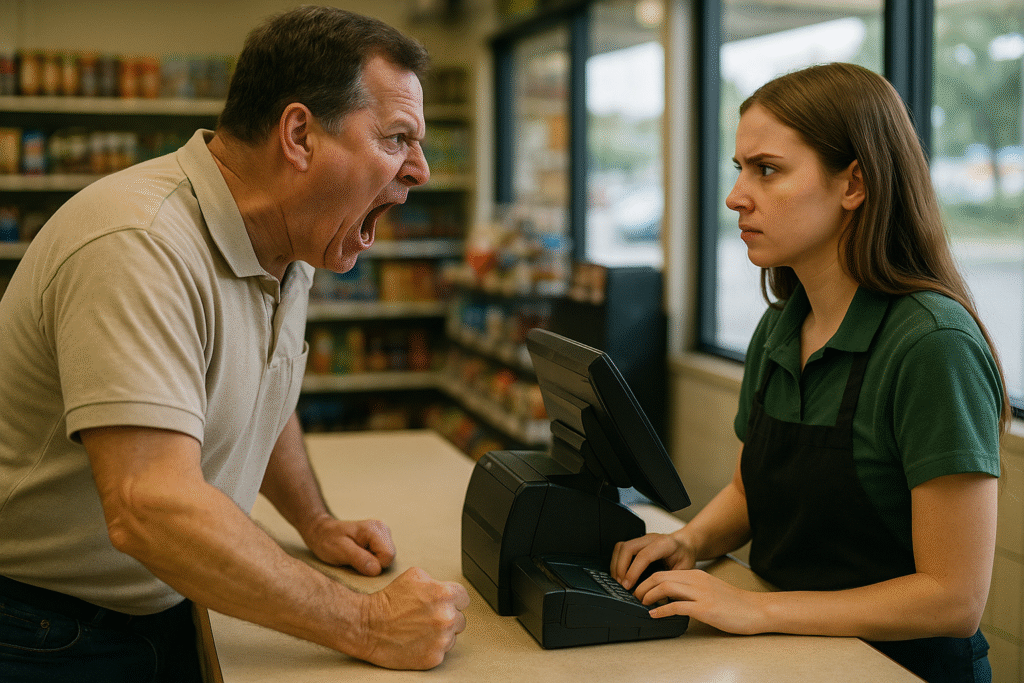

En el camino de regreso, Ana se cruzó con el cliente que la había acusado. Él bajó la mirada. “No sabía”, dijo, como si esa ignorancia lo absolviera. Ana respiró hondo. “Nadie sabe hasta que decide mirar”, respondió. No fue un reproche; fue una invitación amarga. El hombre asintió y, por primera vez, parecía más pequeño que su grito. En silencio.

Los empleados organizaron una reunión en la plaza. No querían volver a trabajar para nadie que los usara de escudo. Ana llegó con una carpeta de papeles y un termo. Hablaron de indemnizaciones, de sindicatos, de apoyo psicológico. También rieron, tímidos, recordando chistes que se contaban a escondidas entre góndolas. Esa risa, breve, fue una promesa: podían existir sin pedir permiso. Sin prisa.

Un representante del sindicato de comercio apareció con cara de trámite y voz de consigna. Prometió acompañar, pidió firmas, habló de “casos emblemáticos”. Ana lo escuchó y luego preguntó por acciones concretas. El hombre titubeó. Ella entendió que la justicia no solo se consigue; también se administra. Decidió no entregar su historia a nadie que la usara como afiche. Prefería construirla. Con cuidado.

La prensa insistió. Un canal grande pidió entrevista exclusiva. Le ofrecieron “protección” y un maquillaje discreto. Ana se negó. No quería ser heroína de un día y olvidada al siguiente. En cambio, aceptó hablar con una periodista independiente que había investigado abusos laborales. Se encontraron en un café y Ana contó todo, incluso sus dudas. La periodista no interrumpió; tomó notas y miró a los ojos. Muy adentro.

Mientras tanto, el supermercado quedó clausurado. Un cartel de “suspensión preventiva” colgaba torcido. Los vecinos pasaban y comentaban como si fuera una novela. Algunos decían que Ana exageraba; otros que era valiente. Ella aprendió a dejar que hablaran. Su tarea era otra: preparar el juicio, protegerse, sostener a sus compañeros. La verdad, descubrió, no es un final; es un trabajo. Aún así.

Un día, recibió una notificación: el dueño había presentado una contradenuncia por “daños y perjuicios”. Ana rió sin ganas. Era la última patada del que cae. Su abogada la tranquilizó: “Es intimidación.” Aun así, el papel pesaba. Ana sintió la vieja tentación de rendirse, de pedir perdón por existir. Se sentó, respiró y escribió una lista de pruebas. Luego otra de aliados. Y eso bastó.

La vecina del hijo despedido trajo un cuaderno con fechas y montos. “Mi hijo lo anotaba todo”, dijo. Ese cuaderno olía a lápiz y rabia. Ana lo fotografió página por página. Cada cifra era una cicatriz. Comprendió que su pendrive era apenas una punta; había un archivo colectivo esperando ser ensamblado. Les propuso crear un repositorio seguro. No todos entendieron la palabra, pero sí la intención: guardar memoria. Con cuidado.

Las amenazas no cesaron. Un motociclista se detuvo una tarde frente a su puerta y tocó bocina tres veces, como señal. Ana lo filmó desde la ventana. En lugar de esconderse, envió el video a su abogada y lo adjuntó al expediente. “No van a ganar por cansancio”, se dijo. Esa frase se volvió su mantra, repetido mientras lavaba platos, mientras caminaba, mientras intentaba dormir. Sin mirar.

El gerente, buscando salvarse, ofreció declarar contra el dueño. La fiscalía lo consideró. Ana sintió asco y alivio a la vez. Asco por la cobardía tardía; alivio porque el sistema, por una vez, parecía escuchar. Su abogada explicó cómo funcionaban los acuerdos. Ana pensó en la justicia como un mercado extraño: se negocia verdad, se pesa responsabilidad, se mide el daño. Decidió no idealizar nada. Aún así.

En una audiencia preliminar, Ana vio al dueño sin su máscara de autoridad. Se veía viejo, no poderoso. Aun así, cuando la miró, sus ojos seguían siendo cuchillos. “Vas a arrepentirte”, murmuró al pasar. Ana sintió un temblor en las rodillas, pero no bajó la cabeza. Recordó el botón, las pantallas, la gente grabando. “Ya me arrepentí, pero de callar”, pensó. Muy adentro.

Esa noche, Ana abrió una caja donde guardaba cartas de su padre. Él había sido ferroviario y murió tras un accidente que la empresa llamó “fatalidad”. En una carta, él escribía: “La verdad no es ruido; es constancia.” Ana lloró, no por nostalgia, sino por reconocimiento. Lo que hacía ahora era continuar una línea invisible. Cerró la caja y sintió que la casa, por fin, la sostenía. En silencio.

Una semana después, el fiscal le dijo que el caso podría ampliarse a una cadena de supermercados vinculada al dueño. Había sociedades, testaferros, impuestos evadidos. “Esto es más grande”, advirtió. Ana recordó la primera frase del cliente: “ladrona”. Sonrió con ironía. El verdadero robo no era un billete mal dado; era un sistema entero construyendo culpas pequeñas para esconder un saqueo enorme. Y no cedió.

El barrio empezó a dividirse. Algunos comerciantes temían inspecciones y criticaban a Ana por “meter lío”. Otros la saludaban con respeto silencioso. En la panadería, una mujer le dejó pan gratis. “Por si falta trabajo”, dijo. Ana agradeció sin llorar. Entendió que la solidaridad no siempre es discurso; a veces es harina y calor. Y en tiempos de juicio, el calor se vuelve refugio. Sin prisa.

Ana comenzó a escribir un diario. No para publicarlo, sino para ordenar el caos. Anotó sensaciones, detalles, nombres, hasta olores: el detergente barato del local, el perfume del dueño, el sonido de las monedas cuando faltaban. Sabía que, en tribunales, los recuerdos se deshilachan. Su diario sería hilo. Cada noche, al terminar, sentía un pequeño gancho en el pecho: esperanza. Con cuidado.

El día que la citaron como testigo principal, Ana se puso la misma camisa blanca que usaba en el trabajo. No era nostalgia; era declaración. “Soy esta”, se dijo frente al espejo. En la calle, el viento le levantó el pelo y ella pensó que, de niña, su madre decía que el viento limpia. Con cuidado. Con cuidado. Sin mirar.

El juzgado parecía una máquina antigua: pasillos largos, puertas pesadas, relojes que avanzaban sin compasión. Ana llegó temprano y encontró a sus compañeros esperando. Nadie sabía qué decir, así que compartieron mate como si fuera un pacto. En una pared, un cartel prometía “Justicia para todos”. Ana lo leyó y decidió creerle por un rato, aunque doliera. Con cuidado. Muy.

La audiencia comenzó con formalidades que sonaban a otro idioma. El juez habló de “hechos”, “partes” y “prueba”. El dueño, sentado al fondo, llevaba traje nuevo y sonrisa apretada. El gerente miraba el piso como si buscara una salida entre baldosas. Ana sintió un impulso de ira, pero se aferró a la respiración. Allí, cada gesto podía volverse argumento. Sin prisa.

Cuando la llamaron, Ana caminó hasta el estrado sin mirar a las gradas. Juró decir la verdad y le temblaron los dedos, no la voz. Contó el método: cambiar precios después del escaneo, culpar al cajero, cobrar “ajustes” inventados. Describió amenazas con precisión quirúrgica. El fiscal asentía. El abogado defensor, en cambio, sonreía como si escuchara un cuento absurdo. Muy adentro.

El defensor intentó humillarla. Preguntó por sus horas extras, por su “resentimiento”, por su “motivación”. Ana respondió con calma: “Mi motivación fue detener el abuso.” Él insinuó que había manipulado videos. Ana pidió que revisaran metadatos. El juez ordenó. Un murmullo recorrió la sala. En ese instante, Ana comprendió el poder de prepararse: la verdad necesita técnica para sobrevivir. Y eso bastó.

Fuera del tribunal, la periodista independiente le mostró el artículo publicado. No era sensacionalista; narraba con cuidado, citaba documentos, protegía identidades. Las redes lo compartían y, con cada compartida, aparecían más testimonios. Un ex repartidor escribió que lo obligaban a firmar remitos falsos. Una ex cajera contó que le descontaron “faltantes” inexistentes. La red crecía, y el caso dejaba de ser una anécdota. En silencio.

La fiscalía ordenó allanamientos en depósitos vinculados. Encontraron cajas sin registrar, planillas paralelas, tickets duplicados. También hallaron una computadora con correos donde el dueño instruía a “apretar” empleados para cubrir pérdidas. Cuando Ana vio las copias, sintió un vértigo extraño: no alegría, sino confirmación. Había imaginado el monstruo; ahora lo veía en tinta y sello, y eso daba miedo de otra manera. Con cuidado.

La contradenuncia del dueño se desinfló rápido, pero el intento dejó cicatrices. En el barrio, alguien pintó en una pared: “Soplona”. Ana pasó y lo miró sin detenerse. Por la noche, le costó dormir. Soñó con cajas registradoras que escupían serpientes de monedas. Al despertar, se obligó a salir a caminar. Descubrió que el cuerpo, cuando tiembla, también puede avanzar. Aún así.

Una tarde, recibió una llamada desde un número privado. “Podemos arreglar”, dijo una voz masculina. “Dinero, trabajo, silencio.” Ana colgó sin responder. Guardó el registro, anotó la hora, avisó a su abogada. Esa frialdad le sorprendió. Antes, habría dudado. Ahora, entendía que “arreglar” era otra forma de encerrar. El dueño no quería justicia; quería volver a controlar el guion. Sin mirar.

Los empleados decidieron presentarse como querellantes colectivos. Era un paso grande, caro, intimidante. Un abogado del sindicato, más serio esta vez, ofreció apoyo real: asesoría, acompañamiento, peritos contables. Ana aceptó sin romanticismo. Aprendió a negociar sin entregar el alma. En reuniones largas, discutieron estrategias. Algunos tenían miedo de represalias; otros, de quedarse sin sustento. Ana les recordó que el miedo compartido pesa menos. Muy adentro.

El gerente finalmente declaró. Contó cómo recibía listas con “montos a recuperar” y cómo le exigían despedir a quien preguntara demasiado. Dijo que temía perder todo. Ana lo escuchó y sintió rabia y, al mismo tiempo, una piedad incómoda. Nadie nace gerente de abuso; se va convirtiendo. Pero la conversión no exime. Al salir, Ana no lo insultó. Solo pensó: que pague, y que aprenda. En silencio.

En el expediente apareció un nombre nuevo: una contadora externa que firmaba balances dudosos. La fiscalía la citó. En su declaración, ella intentó decir que solo “cumplía órdenes”. La frase se repetía como virus. Ana tomó nota. Entendió que el sistema se sostiene porque muchas manos prefieren no ver la sangre. Decidió escribir una carta abierta, no para atacar personas, sino para nombrar mecanismos. Las palabras también son evidencia. Y eso bastó.

La carta circuló. En ella, Ana describió cómo se normaliza el maltrato: un chiste, un descuento, una amenaza disfrazada de consejo. Varios lectores se sintieron identificados. Le llegaron mensajes de otras ciudades, de otros rubros. Una enfermera contó turnos impagos. Un guardia de seguridad habló de cámaras usadas para extorsión. Ana no podía cargar el mundo, pero sí podía encender una linterna. Esa linterna empezó a multiplicarse. Sin prisa.

El canal grande insistió, ahora con tono respetuoso. Ofrecieron cubrir el juicio como “caso social”. Ana aceptó, pero puso condiciones: sin rostros de empleados sin consentimiento, sin dramatización barata. La producción aceptó a regañadientes. En el estudio, la maquilladora le preguntó si quería “verse más fuerte”. Ana respondió: “Quiero verme real.” La frase salió al aire y, curiosamente, sonó como fuerza verdadera. Con cuidado.

El dueño, en paralelo, intentó reabrir el local con otro nombre en un barrio vecino. La municipalidad lo frenó por el proceso judicial, pero el gesto mostró su obstinación. Ana comprendió que la ambición no se cura con vergüenza; se limita con reglas. Su abogada gestionó una medida cautelar para impedir maniobras. Cada papel firmado era un pequeño muro levantado contra la impunidad. Ana empezó a disfrutar, con culpa, de esa construcción. Aún así.

Una noche, al volver del supermercado donde ahora compraba como cliente, Ana notó un auto estacionado con motor encendido. Las luces estaban apagadas. Se le erizó la piel. Caminó hacia una tienda abierta y pidió acompañamiento a un vecino. El auto se fue. Ana tembló, pero no se paralizó. Presentó denuncia. La policía patrulló unos días. El susto no la convirtió en presa; la convirtió en alguien que llama a la puerta correcta. Muy adentro.

En terapia, Ana habló de su padre ferroviario. Dijo que, de niña, pensaba que los accidentes eran castigos del destino. La psicóloga le preguntó quién se beneficiaba de esa idea. Ana entendió: cuando el destino es culpable, nadie responde. Esa misma lógica había operado en el supermercado. “Faltó cambio”, decían, como si el dinero se evaporara solo. Ana empezó a desmontar destinos, uno por uno, dentro de su mente. En silencio.

Llegó la pericia informática. Un experto explicó cómo los archivos del pendrive mostraban continuidad, sin cortes sospechosos. El defensor perdió su sonrisa. Intentó objetar, pero el juez lo frenó. Ana sintió una alegría breve, casi infantil. No porque el otro perdiera, sino porque su esfuerzo había sido respetado por alguien con autoridad. Esa sensación era nueva: que el mundo, por un instante, se acomoda a lo justo. Y eso bastó.

La fiscalía sumó cargos por evasión y fraude. El caso se expandió a proveedores, a facturas truchas, a cuentas cruzadas. En la sala de espera, Ana escuchó a un funcionario decir: “Esto va a escalar.” La palabra no la asustó; la energizó. Si escalaba, también escalaba la posibilidad de que otras víctimas fueran vistas. Ana recordó a la vecina, al cuaderno del hijo, y sintió que la historia reclamaba altura. Sin prisa.

El defensor cambió de estrategia. Ya no atacaba a Ana; atacaba al sistema. “Mi cliente es un empresario perseguido”, decía. “La burocracia lo asfixia.” Ana observó cómo intentaba convertir abuso en emprendimiento. Era teatro, pero funcionaba con algunos. En redes, aparecieron cuentas defendiendo al dueño. Ana no discutió en comentarios. Aprendió que el juicio se gana en documentos, no en gritos digitales. Con cuidado.

En una reunión de querellantes, un compañero se quebró. Dijo que había pensado en quitarse la vida cuando lo acusaron de robo. El silencio cayó pesado. Ana se acercó y le tomó la mano. “No sos el único”, dijo. Esa confesión cambió el tono del grupo: ya no era solo dinero o trabajo; era dignidad. Decidieron incluir testimonios sobre salud mental. El daño invisible también cuenta, aunque no se facture. Aún así.

La periodista independiente descubrió que el dueño tenía antecedentes en otra provincia. Un caso similar, archivado por falta de pruebas. Ana sintió rabia por los años perdidos. Pero también gratitud por estar construyendo lo que faltó antes: prueba sólida. Esa conciencia le dio un sentido de misión, sin grandilocuencia. No quería ser mártir; quería ser puente. Que nadie más cruzara solo el mismo pantano. Muy adentro.

Con el aumento de atención pública, el juez ordenó medidas de protección para testigos. Ana recibió un botón antipánico y un contacto directo. El objeto era pequeño, frío, feo. Aun así, le dio tranquilidad. Era una ironía: el botón que antes exponía su jefe ahora la protegía a ella, pero desde el Estado. Ana guardó el dispositivo en su bolso y pensó que la justicia, cuando llega, aprende a imitar las herramientas del abuso y resignificarlas. En silencio.

El dueño intentó negociar una pena menor. Ofreció pagar una multa y prometer “buenas prácticas”. La fiscalía se negó. Ana celebró en silencio. No quería venganza; quería precedente. En su diario escribió: “Que sepan que no sale gratis.” Luego escribió otra línea: “Que sepan que se puede.” Ese doble mensaje era su brújula: castigo y posibilidad, límite y camino. Y eso bastó.

Se fijó fecha para el juicio oral. El calendario quedó marcado como una herida próxima. Ana se preparó como quien entrena para una carrera que no eligió. Leyó el expediente, repasó preguntas, practicó respirar. También se permitió momentos simples: regar plantas, escuchar música, cocinar. Descubrió que cuidar la vida cotidiana era parte de la resistencia. El sistema quiere que te rompas; ella quería mantenerse entera. Sin prisa.

En el barrio, el grafiti “Soplona” fue tapado por otro, pintado de noche: “Gracias, Ana.” Nadie supo quién lo hizo. Ana lo vio al amanecer y se le humedecieron los ojos. No porque necesitara fama, sino porque ese agradecimiento era un antídoto contra el aislamiento. Se quedó un minuto mirando las letras frescas, y el sol le calentó la cara como una palmada suave. Con cuidado.

La víspera del juicio, Ana recibió un mensaje anónimo: un enlace a un video editado que la mostraba como ladrona. Era un montaje torpe, pero venenoso. Ana no entró en pánico. Guardó capturas, denunció la cuenta, informó a la fiscalía. Después apagó el teléfono y se sentó en el piso de su sala. Respiró hasta que el corazón bajó. “Mañana”, se dijo, “habla la evidencia.” Aún así.

Esa madrugada soñó con el supermercado vacío, pero esta vez las góndolas eran espejos. En cada espejo veía a una Ana distinta: cansada, furiosa, niña, madre, testigo. Al despertar, entendió que el juicio no era solo contra un hombre; era contra la versión de ella que aceptó injusticias por sobrevivir. Se vistió despacio, como si cada botón cerrara una etapa. Muy adentro.

Antes de salir, su madre le colocó una medalla antigua en la mano. “Era de tu padre”, dijo. Ana no era religiosa, pero aceptó el metal por su peso simbólico. Lo guardó cerca del corazón. La medalla no prometía milagros; prometía memoria. Y la memoria, en tribunales, es una lámpara que no se apaga cuando sopla el miedo. En silencio.

En la puerta del juzgado, un grupo pequeño de vecinos la esperaba con carteles discretos. Nada de consignas agresivas, solo frases simples: “Dignidad”, “Trabajo sin abuso”. Ana los saludó con un gesto y sintió que el cuerpo se le aflojaba. La soledad es el arma favorita del poderoso; esa mañana, el arma no estaba cargada. Entró al edificio acompañada por un murmullo de apoyo. Y eso bastó.

Al tomar asiento, Ana vio al dueño hablar con su abogado y reírse. La risa le sonó hueca, como moneda falsa. Ana sostuvo la medalla en el bolsillo y se dijo: “Que ría ahora.” El juez golpeó el martillo y la sala se levantó. En ese instante, el aire cambió, como si todos respiraran al mismo ritmo. El verdadero combate empezaba allí. Sin prisa.

El juicio oral arrancó con una lectura fría de cargos que, sin embargo, sonaba como una lista de heridas. Ana escuchó “fraude”, “coacción”, “evasión”, y cada palabra le devolvía una escena concreta: una sonrisa forzada, un descuento en el recibo, una amenaza susurrada. El dueño miraba al techo, como si la culpa fuera una lámpara molesta y no un acto. Con cuidado.

El fiscal presentó la teoría del caso: un esquema sostenido por manipulación de precios y miedo planificado. Mostró gráficos de faltantes repetidos, firmas apuradas, despidos en cadena. Luego miró al juez y dijo: “Esto no fue error, fue método.” Ana sintió un golpe de orgullo ajeno, porque esa frase resumía meses de registrar lo invisible. La verdad, por fin, tenía estructura. Aún así.

La defensa respondió con indignación actoral. Habló de “crisis económica”, de “clientes difíciles”, de “empleados desagradecidos”. Insinuó que Ana buscaba fama. Ana se concentró en no reaccionar. Observó cómo el abogado elevaba la voz en cada mentira, como si el volumen pudiera reemplazar la prueba. En su cuaderno, Ana escribió: “No pelear con humo.” Esa línea la mantuvo quieta. Muy adentro.

El primer testigo fue un ex cajero. Relató cómo le descontaron tres sueldos por faltantes inventados y cómo lo obligaron a firmar una renuncia. Su voz se quebró al recordar el momento en que su hija le preguntó por qué no podía comprarle zapatillas. La sala guardó silencio. Ana notó que el juez lo miraba con atención real, sin prisa. A veces, la humanidad entra por una grieta. En silencio.

Luego declaró la contadora. Intentó hablar en tecnicismos, pero el fiscal la llevó a un correo donde el dueño le pedía “maquillar” balances. La mujer tragó saliva. Dijo que se sintió presionada. El juez preguntó por qué no denunció. La contadora bajó la mirada. Ana entendió que ese “por qué” era el centro del juicio: por qué tantos callan, por qué algunos hablan tarde, por qué ella decidió hablar. Y eso bastó.

Llegó el turno de Ana nuevamente, esta vez para un interrogatorio largo. El fiscal la guió con preguntas claras; la defensa buscó confundirla con detalles pequeños. Ana respondió con paciencia, anclada en fechas y documentos. En un momento, el defensor mostró un recibo y dijo: “¿Ve? Aquí hay un descuento.” Ana sonrió apenas: “Ese descuento se aplicó después del cobro, no antes.” Y explicó el truco con precisión. Sin prisa.

El perito informático exhibió en pantalla una línea de tiempo de los archivos del pendrive. Cada video, cada audio, cada captura tenía sello de fecha y origen. “No hay indicios de edición”, afirmó. La defensa objetó; el juez lo rechazó. El dueño movió la pierna con nerviosismo. Ana sintió que su estómago se aflojaba. Había apostado todo a la evidencia, y la evidencia se mantenía de pie como un árbol. Con cuidado.

Entonces ocurrió el momento que nadie esperaba: el fiscal pidió reproducir un audio donde el dueño decía, con claridad, “Si falta plata, acusen a la cajera y listo.” La frase llenó la sala como un golpe. Hubo un murmullo, y el juez pidió silencio. El dueño intentó hablar, pero su abogado lo frenó. Ana no respiró durante segundos. Era el corazón del monstruo hablando con su propia boca. Aún así.

En el receso, Ana salió al patio interno y se apoyó en una pared tibia. Le temblaron las manos. No era felicidad; era descarga. Su madre le alcanzó agua. “Estoy acá”, dijo. Ana asintió. En un banco, algunos empleados lloraban. Otros reían nerviosos. Nadie sabía cómo procesar la sensación de que el poder, por fin, había tropezado. Ana comprendió que el alivio también puede doler. Muy adentro.

La defensa cambió de tono. Ahora buscaba un acuerdo, una reducción, una salida honrosa. Pero el fiscal se mantuvo firme: había demasiados perjudicados, demasiado método. El juez anunció que continuaría hasta el final. El dueño miró a Ana con odio. Ana le sostuvo la mirada un segundo y luego la apartó. Había aprendido algo: mirar al monstruo no es quedarse con él; es ubicarlo en su lugar. En silencio.

En la segunda jornada, aparecieron proveedores que confesaron facturas falsas. Uno dijo que aceptó por miedo a perder el contrato. Otro afirmó que el dueño le prometió “protección” ante inspecciones. Las palabras se repetían: miedo, protección, silencio. Ana tomó nota de esa tríada. Era un manual de abuso aplicado al comercio. El fiscal cerró una declaración diciendo: “La ley también protege, pero exige que se use.” Ana sintió que esa frase era para todos. Y eso bastó.

El gerente, como testigo colaborador, relató instrucciones detalladas: cómo señalar empleados “rebeldes”, cómo provocar errores y luego acusarlos. Contó que existía una lista con nombres y un código de colores. La sala se tensó. El juez pidió que se incorporara la lista como prueba. Ana sintió un nudo en la garganta. Ella había sido un color durante años, un dato para el maltrato. Escuchar la lista era como ver su vida convertida en planilla. Sin prisa.

La defensa intentó desacreditar al gerente llamándolo “mentiroso interesado”. El gerente no se defendió con orgullo; solo dijo: “Hice daño, pero quiero detenerlo.” Ana sintió una mezcla incómoda. No bastaba con querer; había que reparar. Aun así, su testimonio abría puertas. Ana pensó que, a veces, el arrepentimiento llega tarde, pero puede servir de llave para abrir celdas ajenas. Con cuidado.

Durante el tercer día, el juez permitió que se proyectaran imágenes del supermercado en pleno turno. Se veía a Ana trabajando, el dueño observando, el gerente hablando cerca del oído. Nada explícito, pero la tensión era visible. El fiscal dijo: “Aquí se ve control.” La defensa dijo: “Aquí se ve supervisión.” La diferencia, entendió Ana, era la misma que entre cuidar y vigilar. Una palabra cambia una vida. Aún así.

Al salir del tribunal, un hombre la insultó desde la vereda: “Arruinaste un negocio.” Ana se detuvo y lo miró. “El negocio arruinaba gente”, respondió. El hombre quiso acercarse, pero otros lo frenaron. Ana siguió caminando. Esa escena le recordó el primer día, el mostrador golpeado. Solo que ahora, en lugar de estar sola tras una caja, había una comunidad detrás de ella. Muy adentro.

La periodista independiente publicó un hilo con los puntos del juicio, sin morbo. El hilo se volvió tendencia local. Comentarios de apoyo y de odio se mezclaron como basura en río. Ana dejó de leer. No quería que la opinión ajena determinara su pulso. En cambio, se concentró en dormir, comer, ir a terapia. Había aprendido que una batalla pública se pierde si te descuidas en privado. En silencio.

El cuarto día, la defensa presentó a un “experto” que habló de “errores de caja frecuentes”. El fiscal lo desmontó con una pregunta simple: “¿Errores siempre a favor del dueño?” El experto titubeó. La sala rió, y el juez pidió orden. Ana sintió una satisfacción casi física. No por la risa, sino por el sentido común asomando en medio de tanto lenguaje técnico. A veces, la justicia necesita una pregunta que cualquiera haría. Y eso bastó.

Llegaron los alegatos finales. El fiscal habló de dignidad laboral, de confianza pública, de cómo la economía se erosiona cuando el abuso se vuelve estrategia. Citó testimonios, pericias, documentos. Terminó mirando al juez: “No se juzga un error; se juzga una cultura del miedo.” La defensa respondió hablando de “familias que dependen del comercio”. Ana pensó: ¿y las familias de los empleados? El silencio de esa omisión era una confesión. Sin prisa.

El juez anunció que daría veredicto en cuarenta y ocho horas. La espera fue una niebla. Ana caminó por su casa como un animal enjaulado. Lavó platos inexistentes, ordenó cajones, revisó el bolso diez veces. Por la noche, se sentó con su madre y miraron una película sin entender nada. El cuerpo vive la incertidumbre como fiebre, aunque el termómetro diga normal. Con cuidado.

En la madrugada, sonó el timbre. Ana se levantó con el corazón en la garganta. Era la vecina del cuaderno. Traía una bolsa con galletas. “Para que no estés sola”, dijo. Ana la abrazó. En ese gesto, comprendió que la justicia no es solo un fallo; es el tejido que se arma mientras se espera. Se sentaron a tomar té, hablando de cosas pequeñas para domesticar el miedo. Aún así.

El día del veredicto, la sala estaba llena. El juez entró, todos se pusieron de pie, y el aire pareció detenerse. Ana apretó la medalla de su padre. El juez leyó con voz firme: culpable. Culpable por fraude, por coacción, por evasión. El dueño palideció. El gerente recibió una pena menor por colaboración. Ana sintió que el cuerpo se le aflojaba, como si una cuerda se cortara por fin. Muy adentro.

El dueño gritó que era una injusticia. Su abogado pidió apelación. El juez ordenó calma y continuó leyendo medidas: reparación económica, inhabilitación comercial por un período, investigación de otras sociedades. La palabra “reparación” sonó rara, porque nada devuelve años. Pero también sonó como puerta. Ana miró a sus compañeros y vio lágrimas, sonrisas, manos apretadas. Era un final parcial, pero era real. En silencio.

Al salir, los flashes la cegaron. Los micrófonos buscaban una frase redonda. Ana respiró y dijo: “Hoy se demostró que el miedo no es un sistema eterno.” No prometió milagros ni venganza. Prometió continuidad. La periodista independiente sonrió sin invadir. El canal grande buscó drama; Ana no se lo dio. Caminó hacia su madre y la abrazó, sintiendo el temblor de ambas como una música nueva. Y eso bastó.

Esa noche, Ana volvió a pasar frente al local clausurado. El cartel seguía torcido, pero ya no parecía amenaza. Parecía un recordatorio. Ana apoyó la mano en la persiana metálica, fría, y susurró: “Se terminó.” No era una oración; era un cierre. Luego se dio vuelta y caminó hacia su casa con paso lento. Detrás, la calle siguió viva. Y por primera vez, Ana también. Sin prisa.

Al día siguiente, la fiscalía pidió medidas para asegurar bienes. Se embargaron cuentas y se congelaron propiedades vinculadas. Ana escuchó esas palabras y pensó en los sueldos descontados, en las horas extras nunca pagas. No era riqueza; era devolución mínima. El dueño ahora entendía lo que era “faltante”, solo que esta vez el faltante era su impunidad, y la caja la llevaba la ley. Con cuidado.

La defensa apeló, como se esperaba. El proceso no terminaba; cambiaba de etapa. Ana sintió cansancio, pero ya no el cansancio que aplasta, sino el que se parece al de cruzar una montaña. Su abogada le explicó plazos, instancias, riesgos. Ana asentía. Aprendió que la justicia rara vez es un golpe final; es una serie de puertas que hay que empujar una y otra vez. Aún así.

En una audiencia de reparación, los empleados presentaron cálculos. Los números eran fríos, pero detrás había noches sin dormir. El juez escuchó y ordenó pericias contables adicionales. Algunos se desesperaron por la demora. Ana los calmó: “Si apuramos, se cae.” Era extraño verla hablar así, ella que antes temblaba por cada reclamo. El liderazgo, pensó, nace cuando la experiencia deja de ser solo herida y se vuelve herramienta. Muy adentro.

El dueño, antes de irse escoltado, giró y susurró otra amenaza: “No termina.” Ana lo miró y respondió en voz baja: “Para vos, sí.” No era valentía de película; era cansancio transformado en límite. El hombre bajó la vista por primera vez. Quizá no por arrepentimiento, sino porque entendió que el control había cambiado de manos. Y esa comprensión, en los abusadores, es el verdadero castigo. En silencio.

Esa semana, Ana recibió una invitación para hablar en una capacitación sobre derechos laborales. Dudó. No quería revivirlo todo. Pero recordó al compañero que se quebró, a la enfermera desconocida, al guardia que escribió desde lejos. Aceptó con una condición: hablaría de herramientas, no de heroísmo. Preparó una charla simple: cómo guardar pruebas, cómo pedir ayuda, cómo no aislarse. Sentía que convertía dolor en mapa. Y eso bastó.

La primera vez que subió al pequeño escenario comunitario, las piernas le temblaron. Frente a ella había veinte personas, nada más. Pero para Ana, ese público era un mundo. Contó su historia sin adornos y terminó diciendo: “La verdad no siempre grita; a veces archiva.” Al bajar, una joven se le acercó y le dio un pendrive nuevo, vacío. Sin.

El invierno avanzó y, con él, las apelaciones y los papeles. Pero Ana ya no medía su vida por expedientes. Empezó a buscar trabajo en lugares donde el trato no fuera moneda de cambio. En entrevistas, cuando le preguntaban por qué dejó el último empleo, Ana no mentía. Decía: “Porque denuncié abuso.” Algunos se incomodaban; otros asentían con respeto. Ese filtro, descubrió, era una forma de autocuidado. Con cuidado.

Con los empleados, formaron un grupo de apoyo semanal. No era terapia formal, pero sí un espacio para soltar la tensión acumulada. Se reunían en la biblioteca barrial, entre estantes de novelas y diccionarios. Allí hablaban de miedos, de dinero, de culpa. También compartían ofertas laborales y consejos. Ana llevó su diario y, de a poco, dejó de escribir desde la herida para escribir desde el aprendizaje. Aún así.

Un día, recibieron una propuesta inesperada: la municipalidad ofrecía alquilarles el local clausurado a precio social, si lo convertían en cooperativa. Ana sintió vértigo. Volver a ese lugar era volver al escenario del trauma. Pero también era recuperar territorio. Se reunieron, discutieron, dudaron. Finalmente, votaron. Ganó el sí, por poco. No era valentía; era hambre de futuro. Muy adentro.

La primera vez que levantaron la persiana, el sonido metálico se sintió distinto. No era orden; era decisión. Pintaron paredes, cambiaron luces, reorganizaron góndolas. Ana encontró, detrás de una estantería, una moneda vieja pegada con cinta. La despegó y la guardó como amuleto. “Esto era el truco”, pensó, “hacer que todo parezca pequeño.” Ahora, cada pequeño cambio tenía dueño colectivo: ellos. En silencio.

Decidieron llamar al nuevo negocio “La Esquina Justa”. No por moralismo, sino por memoria. Colgaron un cartel con reglas claras: precios visibles, recibos transparentes, canal de reclamos. También colocaron una caja de sugerencias real, abierta. Ana sonrió al ver a los vecinos leer el cartel. Algunos se emocionaron. Otros desconfiaron. Ana entendió que la confianza se reconstruye con tiempo, no con discursos. Y eso bastó.

El primer día de apertura, el cliente que la acusó entró en silencio. Compró leche y pan. Al pagar, Ana le dio el cambio exacto. Él la miró, trágico y humilde. “Gracias por no odiarme”, dijo. Ana respondió: “Gracias por volver a mirar.” No se abrazaron. No hacía falta. En la caja, el pitido del escáner sonó como una nota nueva, sin amenaza escondida. Sin prisa.

Las ganancias al principio fueron pocas. Pagaban deudas, arreglos, permisos. Hubo discusiones por turnos, por responsabilidades, por cansancio. Ana descubrió que lo colectivo no es puro; es humano. Pero, a diferencia de antes, las discusiones terminaban en acuerdos, no en humillación. Aprendieron a votar, a registrar decisiones, a rotar tareas. Lo que antes era vigilancia ahora era transparencia. Cada acta era una vacuna contra el abuso. Con cuidado.

La periodista independiente visitó la cooperativa y escribió otra nota, esta vez sobre reconstrucción. No había villanos en primer plano, sino personas cansadas haciendo algo difícil. El artículo no se volvió tendencia, pero generó algo más valioso: imitaciones. En otro barrio, un grupo de trabajadoras de limpieza pidió asesoría. Ana fue a hablarles. Les mostró su carpeta, no como trofeo, sino como herramienta. El contagio de la organización era lento, pero real. Aún así.

Una tarde, Ana recibió un correo de la familia del dueño. No era amenaza; era una petición de reunión. Ana dudó. Podía ser una trampa. Consultó a su abogada y aceptó con condiciones, en lugar público. En el café, apareció la hija del dueño, joven, ojerosa. “Mi padre nos arrastró a esto”, dijo. Ana escuchó y, por primera vez, vio el daño extendido: el abuso también deja escombros en su propio hogar. Muy adentro.

La hija pidió perdón, pero no con lágrimas. Con hechos: ofreció documentos que su padre escondía, para acelerar reparaciones. Ana sintió una mezcla de sospecha y esperanza. Aceptó los documentos y los entregó a la fiscalía. No se volvió amiga de nadie. Solo entendió que la justicia, a veces, llega por grietas inesperadas. El monstruo se alimenta del silencio; si hasta su casa se abre, se debilita. En silencio.

El proceso de reparación económica tardó meses, pero llegó. No devolvió dignidad automáticamente, pero alivió cuentas. Un compañero pagó deudas. Otra pudo volver a estudiar. Ana compró una heladera nueva para su madre. Cuando la enchufaron, el motor zumbó suave, como promesa doméstica. Ana se quedó escuchándolo un rato. Había pasado años oyendo máquinas de control; ese zumbido era distinto. Era futuro en forma de frío que conserva. Y eso bastó.

En una capacitación, una joven le preguntó cómo supo cuándo actuar. Ana pensó en el botón, el pendrive, la primera acusación. “No supe”, respondió. “Me cansé.” La joven frunció el ceño. Ana agregó: “Y me preparé.” Esa segunda frase importaba. Cansarse sin preparación te deja rota; cansarse con pruebas te deja camino. Ana vio a varias personas anotar y sintió que, por fin, su historia dejaba de ser suya. Sin prisa.

En el barrio, el grafiti “Gracias, Ana” se llenó de firmas. Algunos escribieron nombres de familiares despedidos, otros dejaron corazones. Ana pasó una noche y vio un nombre: el de su padre. Alguien lo había leído en una nota y lo agregó. Ana tocó las letras con la yema de los dedos. Sintió una continuidad tranquila. No era fama. Era memoria compartida. Y la memoria compartida, entendió, es una forma de justicia lenta. Con cuidado.

Llegó la noticia de la apelación: la condena se confirmó en lo esencial. Hubo ajustes, plazos, tecnicismos, pero el núcleo quedó firme. Ana recibió el mensaje y se quedó quieta. No celebró con gritos. Se sentó en la cocina y bebió agua. Su madre la miró y sonrió. “Entonces, ganaste”, dijo. Ana respondió: “Ganamos.” Porque la victoria sola es frágil; en plural, resiste. Aún así.

Con el tiempo, Ana volvió a dormir sin sobresaltos. Los autos estacionados dejaron de ser fantasmas. Las llamadas privadas se volvieron silencio. Pero aún había momentos: un cliente levantando la voz, una moneda cayendo, un sonido que recordaba. Ana aprendió a reconocer los disparadores y a hablarlo. No buscó ser invulnerable. Buscó ser libre con cicatrices. La libertad no es olvidar; es no obedecer al recuerdo. Muy adentro.

En “La Esquina Justa”, instalaron cámaras, sí, pero con una regla: nadie las usa para intimidar. Las usan para seguridad real, y el acceso es compartido. Ana diseñó un protocolo con los demás. Cada vez que un empleado nuevo llegaba, se lo explicaban con claridad. “Aquí la cámara no es un látigo”, decían. Ver a alguien respirar al oír eso era un milagro pequeño. Ana vivía de esos milagros. En silencio.

Un sábado, el mismo policía joven que la atendió al inicio pasó a comprar. Traía una bolsa de naranjas. “Me acordé de usted”, dijo, incómodo. Ana lo saludó y le ofreció un descuento. Él se negó. “No, pago como todos”, respondió. Ana sonrió. Era un gesto simple, pero significativo: igualdad sin caridad. En la salida, el policía dijo: “Gracias por insistir.” Ana pensó que insistir era su nueva forma de oración. Y eso bastó.

La cooperativa empezó a generar excedentes. Decidieron crear un fondo para emergencias de trabajadores del barrio. No era mucho, pero era algo. También organizaron talleres de derechos laborales. Cada taller traía nuevas historias y, a veces, nuevas denuncias. Ana se dio cuenta de que el maltrato no era excepción; era epidemia. Pero también descubrió que la organización puede ser epidemia, y esa segunda epidemia, si se extiende, cura. Sin prisa.

Una noche, Ana encontró el pendrive nuevo que le habían regalado, aún vacío. Lo sostuvo y sonrió con amargura. Ojalá nadie tenga que llenarlo, pensó. Luego lo guardó en una caja junto a su diario, como una herramienta de emergencia. No era paranoia; era aprendizaje. La prevención no es vivir con miedo; es vivir con posibilidad de respuesta. Ana ya no quería ser sorpresa de nadie. Con cuidado.

En el aniversario del cierre del viejo supermercado, hicieron una pequeña celebración. No con fuegos artificiales, sino con comida compartida. Colocaron una mesa larga en la vereda. Vecinos llevaron ensaladas, empanadas, pan. Ana miró la escena y recordó la primera noche de patrullas azules. La diferencia era brutal: antes había tensión y espectadores; ahora había comunidad y participantes. Esa era la verdadera reparación. Aún así.

En medio del brindis, un adolescente se acercó con timidez. “Mi mamá trabaja en otro súper”, dijo. “Le hacen cosas parecidas.” Ana lo escuchó y le dio una hoja con contactos de asesoría, sindicatos y líneas de denuncia. Le explicó cómo registrar, cómo no exponerse solo. El chico asintió con ojos grandes. Ana sintió el peso de la responsabilidad, pero también el sentido. La historia no terminaba; se transmitía. Muy adentro.

Meses después, Ana recibió una carta del penal. Era del gerente. Pedía disculpas y contaba que estaba en un programa de reinserción. Ana no respondió de inmediato. Leyó la carta dos veces. No era tarea suya perdonarlo, pensó. Pero sí era tarea suya cerrar puertas internas. En su diario escribió: “No olvido, pero suelto.” Esa frase le permitió respirar. El perdón, a veces, es simplemente dejar de cargar. En silencio.

Una mañana, en la caja, una señora mayor se equivocó y acusó a Ana de darle mal el cambio. El corazón de Ana dio un salto, como si el pasado quisiera repetirse. Pero esta vez, Ana no estaba sola ni sin herramientas. Llamó a otra compañera, revisaron el registro, contaron billetes. La señora se disculpó. Ana sonrió, amable, y sintió el triunfo verdadero: la escena se repitió, pero el sistema era otro. Y eso bastó.

Al cerrar, Ana apagó las luces y quedó un instante en penumbra. Escuchó el zumbido de la heladera del local, el eco de sus pasos, el murmullo lejano de la calle. No había gritos, ni amenazas, ni botones secretos. Solo una rutina digna. Ana pensó que la paz se parece a eso: a una noche común donde nadie te acusa para tapar su robo. Se quitó el delantal y respiró hondo. Sin prisa.

Antes de irse, miró la caja registradora nueva. En lugar de un pendrive escondido, había una carpeta visible con políticas y contactos. Transparente, a la vista. Ana tocó la carpeta y sintió una emoción extraña: orgullo sin culpa. Había aprendido a no pedir permiso para ser justa. Afuera, el viento de la esquina le movió el pelo, como aquella mañana de juicio. Esta vez, el viento no limpiaba; celebraba. Con cuidado.

En su casa, Ana abrió la caja de cartas de su padre y añadió una hoja. Escribió: “Hoy la verdad tuvo mostrador, pero también tuvo calle, y tuvo gente.” Luego cerró la caja. No necesitaba más palabras. En el silencio, recordó la frase del cliente: “Devuélveme el cambio.” Sonrió. El cambio, al final, había sido otro: un cambio de reglas, de miedo, de destino. Aún así.

Y si alguien le preguntaba por el clímax de todo, Ana no elegía el audio ni el veredicto. Elegía esta escena: una caja registradora funcionando sin trampa, una comunidad aprendiendo a mirar, un abuso quedando sin refugio. Porque el final real no fue la caída del dueño, sino el nacimiento de un lugar donde nadie necesita esconder un pendrive para sobrevivir. El cambio, por fin, se devolvía en dignidad. Muy adentro.

Tiempo después, la periodista le preguntó si se sentía heroína. Ana se rió. “Soy cajera”, dijo. “Solo dejé de aceptar el guion.” Esa respuesta quedó grabada y alguien la convirtió en sticker. Ana lo vio en un poste y no supo si reír o llorar. Entendió que las frases viajan, pero lo importante es lo que provocan: que otra persona se anime a mirar su propia caja. En silencio.

Una tarde de lluvia, Ana encontró al niño que había apretado la mano de su madre aquel día. Ya era más alto, con mochila escolar. Compró una golosina y pagó con monedas húmedas. Ana le devolvió el cambio y él sonrió. “Mi mamá dice que usted es valiente”, dijo. Ana respondió: “Tu mamá también lo fue por quedarse.” El chico salió corriendo, y Ana sintió que el futuro, a veces, se mide en sonrisas pequeñas. Y eso bastó.

En la pared del local, junto al cartel de precios, dejaron un espacio en blanco para mensajes. Un día apareció escrito con marcador: “Si te culpan por el cambio, revisa quién se queda con la caja.” Nadie supo quién lo escribió. Ana lo leyó cada mañana, como recordatorio y como amenaza para cualquier abuso que intentara volver. Porque la historia podía terminar, sí, pero la vigilancia ética debía empezar siempre. Sin prisa.