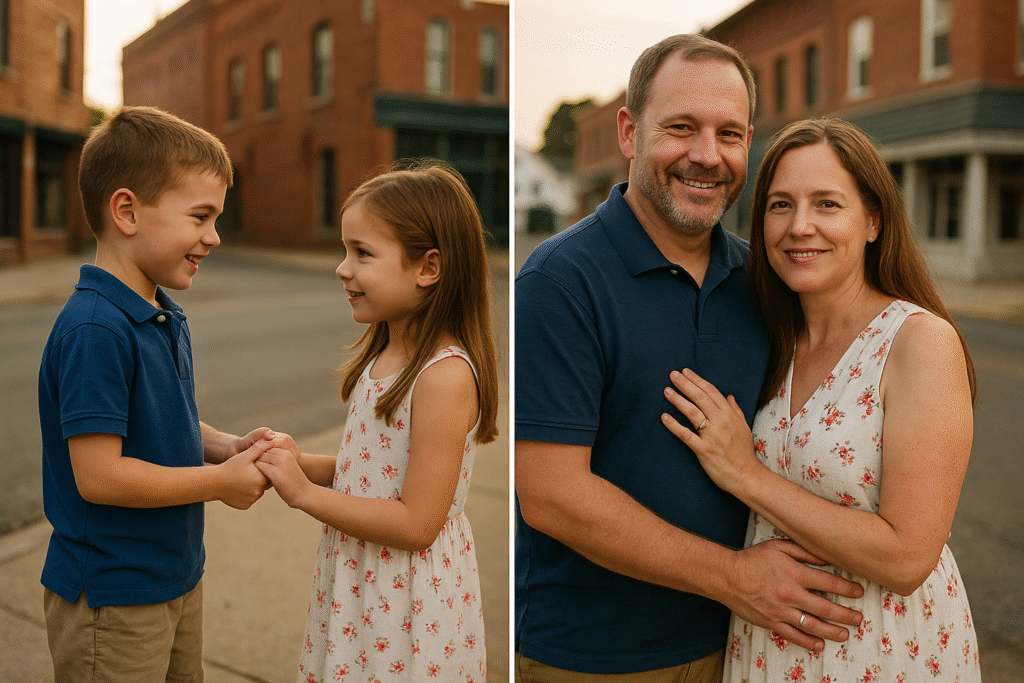

Dos niños se prometieron casarse de adultos, y treinta años después, el destino los reunió en el mismo pueblo. El pueblo de San Aurelio tenía una tradición casi mágica: cada año, durante la feria de primavera, los niños hacían promesas en una pequeña capilla de piedra. Algunos pedían amistad eterna, otros sueños futuros. Pero un día, dos pequeños de diez años hicieron una promesa que todos los adultos escucharon entre risas: “Cuando crezcamos… nos casaremos”.

Mateo, un niño inquieto de ojos oscuros, tomó la mano de Alma, una niña de trenzas largas y mirada dulce. Estaban convencidos de que el amor era sencillo, puro y eterno. Cada tarde jugaban junto al río, construyendo castillos de barro y planes de vida. Sus padres los veían y sonreían, creyendo que aquel amor infantil desaparecería con el tiempo.

Pero la vida rara vez sigue los sueños de la infancia. A los doce años, Alma se mudó abruptamente con su familia a una ciudad lejana por problemas económicos. Mateo no tuvo siquiera oportunidad de despedirse. Una mañana fue a tocar su puerta y halló la casa vacía, la ventana abierta, la cuerda de saltar tirada en el suelo. Su corazón se quebró silenciosamente.

Durante años, Mateo guardó la cuerda de saltar como un recuerdo de la promesa hecha bajo los cerezos. Creció convirtiéndose en un joven serio, trabajador y un poco distante. Nunca hablaba de Alma, pero en su mirada se escondía ese vacío que solo se entiende cuando la vida te arranca algo demasiado pronto.

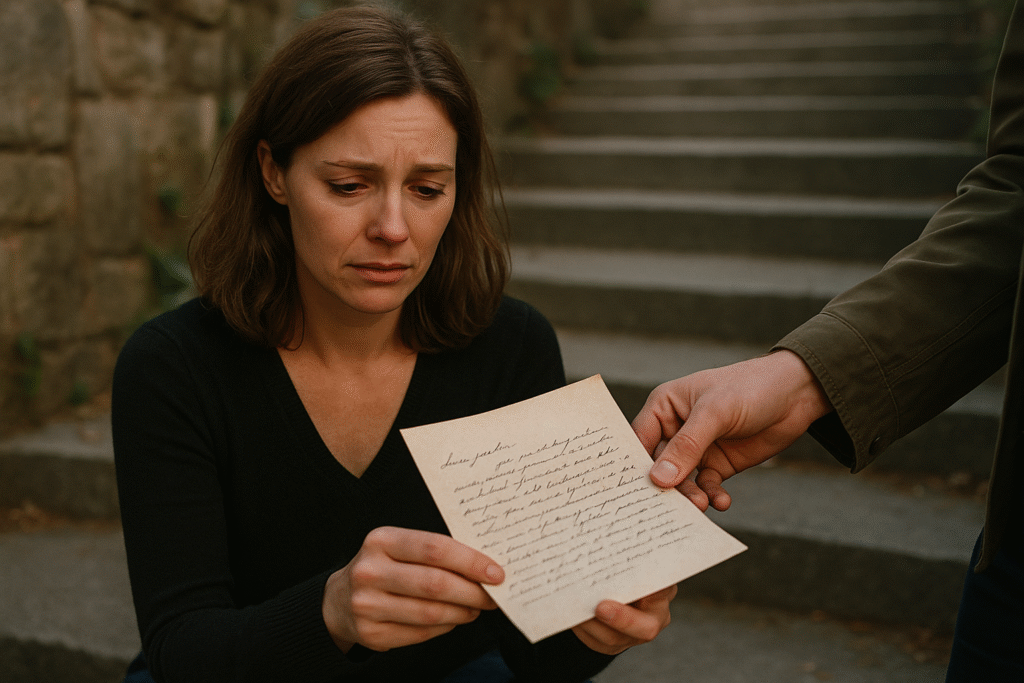

Alma, en la ciudad, tuvo que aprender a sobrevivir entre cambios constantes. Extrañaba el olor de los cerezos, el sonido del río, y sobre todo, a Mateo. Intentó escribirle cartas, pero nunca supo a dónde enviarlas. Con el tiempo, la promesa hecha a los diez años se convirtió en un recuerdo que dolía suavemente cada noche.

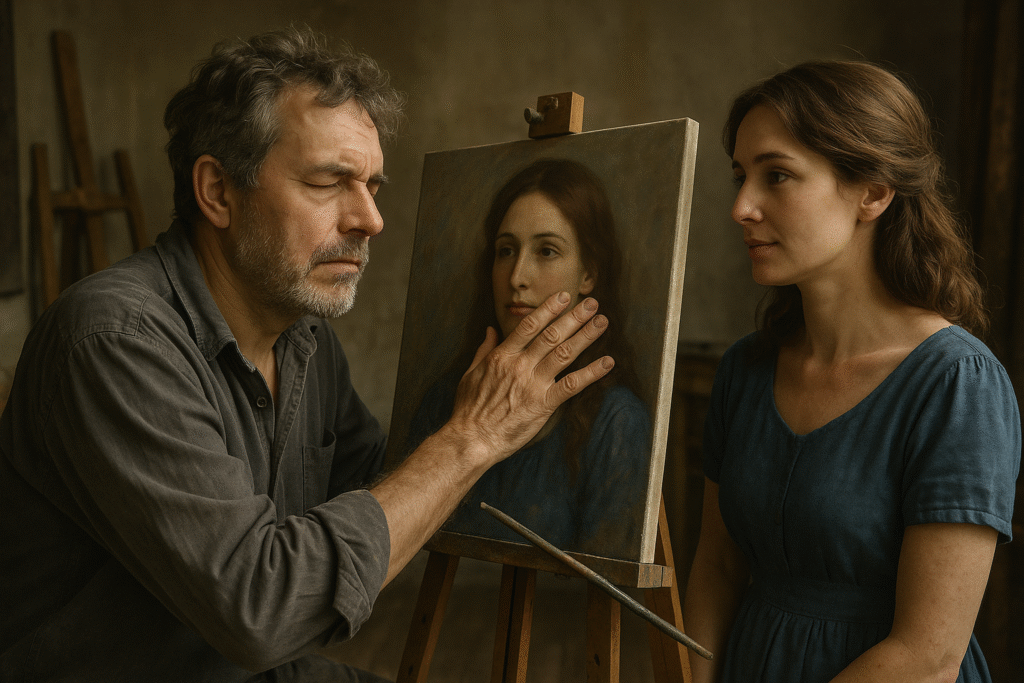

Treinta años pasaron sin que el destino diera señales de reunirlos. Ambos hicieron sus vidas, pero sin formar hogares duraderos. Mateo abrió un pequeño negocio en su pueblo natal. Alma se dedicó al arte, pintando paisajes que siempre tenían un río y cerezos que nunca había podido olvidar. Sin saberlo, ambos se buscaban en los lugares y personas equivocadas.

Una tarde, Alma recibió una invitación inesperada: el pueblo celebraría la feria de primavera después de muchos años suspendida. Algo en su pecho vibró cuando leyó el nombre “San Aurelio”. Sin pensarlo demasiado, reservó un pasaje. Parte de ella necesitaba volver, aunque temiera no reconocer nada. Aunque temiera reconocerlo todo. Aunque temiera volver a doler.

Mateo estaba en la plaza colocando luces para la feria cuando la vio bajar del autobús. La primera reacción fue incredulidad. La segunda fue una oleada de recuerdos tan fuerte que tuvo que apoyarse en un poste. Ella bajó con una maleta azul, mirando alrededor como quien regresa al lugar donde su alma quedó atrapada.

Cuando sus miradas se encontraron, el tiempo pareció detenerse. Las risas infantiles, el río, los cerezos… todo volvió al mismo lugar donde lo habían dejado. Alma llevó una mano al pecho. Mateo sintió que el aire se hacía pesado. No hicieron falta palabras. Se acercaron lentamente, como si temieran que un movimiento brusco rompiera el hechizo.

Alma fue la primera en hablar, con la voz temblorosa: “Perdona por irme sin despedirme”. Mateo negó suavemente con la cabeza, con los ojos brillosos. “Yo te esperé”, respondió en un susurro que era más verdad que confesión. Ella tragó saliva, sintiendo cómo el corazón le golpeaba fuerte. “Yo también”, dijo, casi sin voz.

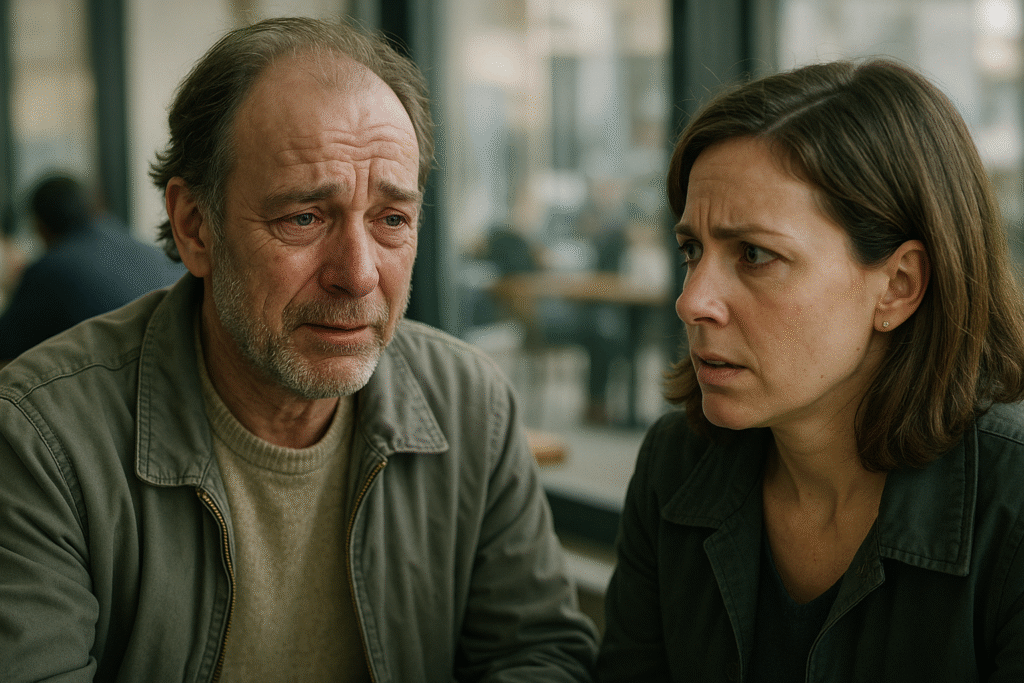

Esa noche caminaron por el viejo camino del río, ahora renovado, pero con el mismo sonido de agua que marcó su infancia. Hablaron durante horas: de lo que vivieron, de lo que perdieron, de lo que sobrevivió sin explicación. Cada palabra sanaba algo que ambos habían llevado por dentro durante tres décadas.

Mateo le mostró la cuerda de saltar que todavía guardaba. Alma la tomó con manos temblorosas y comenzó a llorar. “Pensé que me habías olvidado”, dijo. Él sonrió con un dolor antiguo. “Algunas promesas… no se vencen”. Alma sintió que su corazón se encendía como cuando tenía diez años, pero ahora con la certeza de una vida vivida.

Al día siguiente, durante la feria, los ancianos del pueblo recordaron la promesa infantil que dieron años atrás. Entre risas, dijeron: “Hoy sería el día perfecto para cumplirla”. Alma y Mateo se miraron. Por primera vez en mucho tiempo, no sintieron miedo al futuro. No era una obligación ni una nostalgia: era un reencuentro que el destino empujó.

Mateo llevó a Alma a la capilla donde hicieron la promesa. Las flores estaban frescas, como si el lugar hubiera esperado su regreso. Él la miró a los ojos con una sinceridad que rompía cualquier sombra del pasado. “No sé qué trae el futuro, pero sé que nunca dejé de buscarte”, dijo. Alma tembló de emoción.

Ella respondió con una sonrisa suave: “Y yo nunca dejé de esperar que volvieras”. En ese instante comprendieron que habían atravesado vidas distintas solo para volver al mismo punto. No para retomar algo infantil, sino para construir algo adulto, profundo y real. Algo que la vida les había guardado después de tantas pruebas.

Mientras el pueblo celebraba afuera, ellos hicieron una nueva promesa. No como niños jugando a ser adultos, sino como adultos que habían sobrevivido a la vida. Una promesa sin ingenuidad, pero con un corazón resucitado. Los dos sabían que ese reencuentro no era casualidad. Era respuesta. Era destino. Era la última oportunidad que la vida les daba.

Esa tarde caminaban de la mano por la feria, como dos personas que habían vivido demasiado para no entender la importancia de un milagro así. Algunos vecinos los reconocieron y lloraron en silencio. Otros sonrieron recordando a los dos niños que juraron amarse para siempre. Y ahora, treinta años después, lo estaban cumpliendo.

Mateo se detuvo bajo un cerezo florecido, como cuando eran niños. Tomó suavemente el rostro de Alma y dijo: “Treinta años… y sigues siendo mi lugar”. Ella cerró los ojos, dejando que las lágrimas cayeran. “Y tú sigues siendo mi regreso”, respondió, abrazándolo con la fuerza que guardó toda su vida.

Los pétalos comenzaron a caer sobre ellos como una lluvia dulce. Un anciano que pasaba murmuró algo que ambos escucharon claramente: “El destino tarda, pero nunca se pierde”. Alma y Mateo sonrieron, sabiendo que aquellas palabras contenían la verdad más grande que habían vivido.

Esa noche, mientras el pueblo se llenaba de luces y música, ambos sintieron que sus vidas finalmente habían encontrado su lugar de descanso. No necesitaban recuperar lo perdido. Solo querían construir lo que aún estaba por venir. Y entre risas, lágrimas y abrazos, entendieron que el amor que resiste el tiempo… es el que vale la pena.

Los dos niños que se prometieron casarse habían cumplido su destino, no por obligación, sino porque sus almas habían seguido buscándose durante treinta años. A veces el amor se esconde, se rompe, se aleja, pero cuando es verdadero… siempre encuentra la forma de volver al mismo lugar donde nació.

Y así, bajo el cielo de San Aurelio, Mateo y Alma comenzaron una nueva historia. No la que dejaron inconclusa de niños, sino una más fuerte, más profunda y más real. Porque el destino no siempre llega temprano, pero siempre llega cuando el corazón está listo para reconocerlo y abrazarlo sin miedo.