Él encontró un diario en un banco del parque, y cada página hablaba de él sin que nadie lo conociera. Él encontró el diario una tarde cualquiera, cuando el sol ya comenzaba a bajar y el parque olía a hojas húmedas. Estaba sobre el banco de siempre, el que usaba para matar el tiempo después del trabajo, junto al respaldo despintado. Un cuaderno negro, simple, con las esquinas gastadas, como si hubiera vivido demasiado entre manos desconocidas.

Lo miró alrededor, esperando ver a alguien regresar por él. Nadie. Solo una pareja discutiendo a lo lejos, un niño persiguiendo palomas y una anciana alimentando gatos. El cuaderno parecía haberlo estado esperando a él. Dudó unos segundos, pero la curiosidad le pesó más que la educación. Lo tomó, sintiendo un extraño cosquilleo en la punta de los dedos.

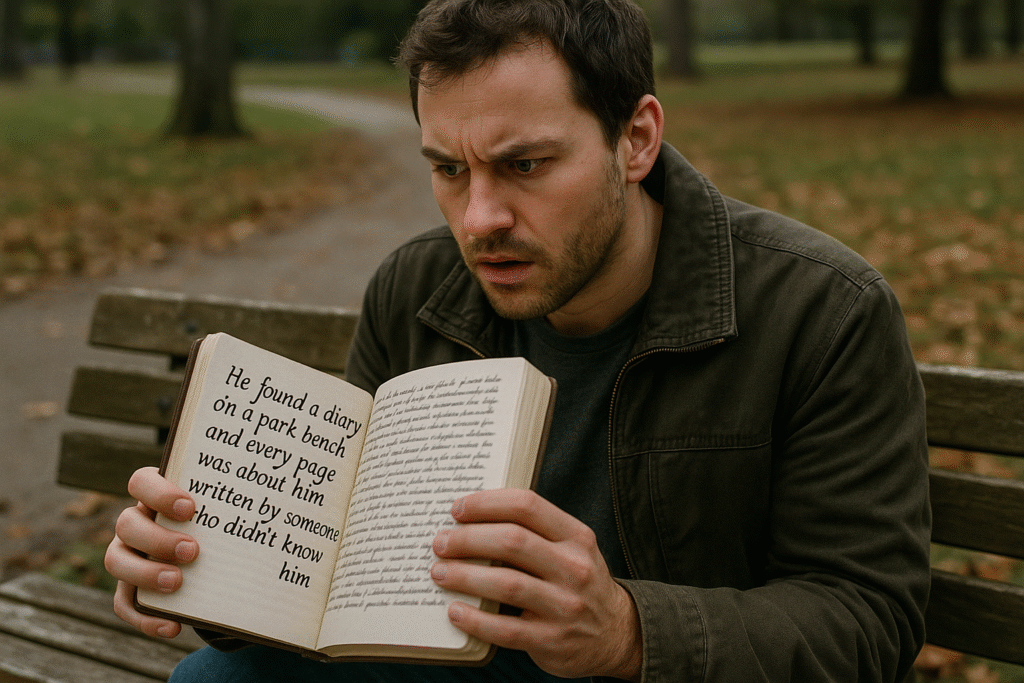

Lo abrió por la primera página, esperando encontrar un “si lo encuentras, llámame”. En lugar de eso, leyó una frase que lo dejó frío: “Hoy él volvió a sentarse en el mismo banco, con la misma chaqueta gris y la misma mirada perdida que lleva desde hace años”. Tragó saliva. Ese día, él llevaba una chaqueta gris. Y sí, estaba sentado en el mismo banco de siempre.

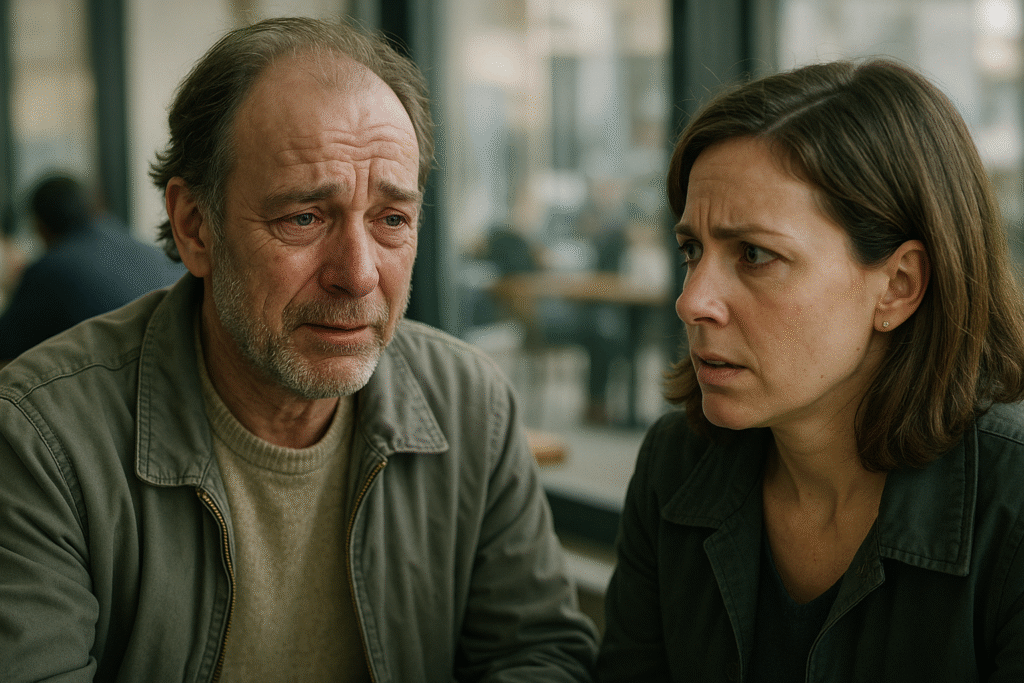

Frunció el ceño, pensando que tal vez hablaba de otra persona. Siguió leyendo. “No sé su nombre, pero sé su rutina: llega a las seis y diez, mira el suelo durante diez minutos, luego el cielo, y al final revisa su teléfono esperando un mensaje que nunca llega”. Se miró el reloj. Eran las seis y diez. Sintió un nudo en la garganta.

Pasó la página con manos temblorosas. “Cuando llueve, trae un paraguas azul con una varilla doblada. Los martes parece más cansado. Los jueves mira a las parejas como si estuviera contando historias en sus cabezas. Creo que carga algo que nadie ve. A veces pienso que se culpa por algo que pasó hace mucho”. Él tenía un paraguas azul. Y sí, se culpaba.

El corazón le golpeaba fuerte. Miró a su alrededor otra vez, como si alguien estuviera observándolo, tomando notas desde algún rincón. Todo parecía normal. El parque, las hojas, el sonido lejano de los autos. Y sin embargo, el mundo se sentía distinto: como si hubiera cruzado una frontera invisible entre su vida y los ojos de otra persona.

Continuó leyendo. Cada página era un retrato silencioso de su rutina: “Hoy se quedó diez minutos más. Le temblaban las manos cuando vio una notificación. Sonrió un segundo… luego se apagó otra vez. Creo que esperaba otro nombre. Me pregunto quién es la persona que falta en su pantalla”. Era cierto. Esperaba un nombre que no aparecía desde hacía años.

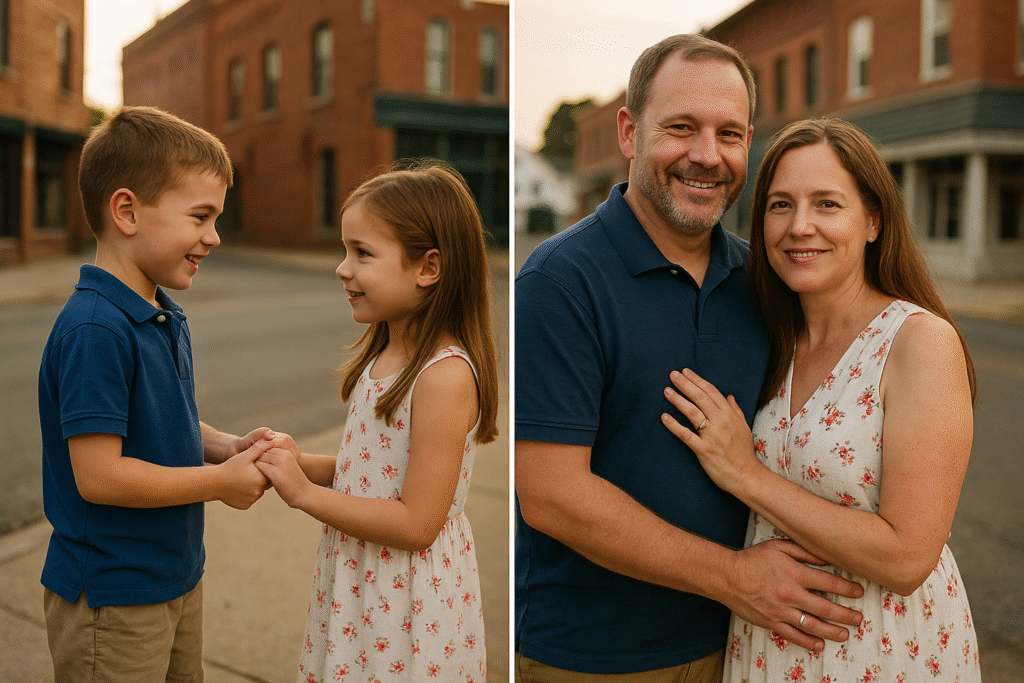

Había detalles que jamás había dicho en voz alta. “Cuando se frota la frente con dos dedos, parece que intenta borrar recuerdos. Siempre es después de que pasa una madre con un niño pequeño. Tal vez perdió algo. Tal vez perdió a alguien. No lo sé, pero esa sombra en su mirada duele mirarla demasiado tiempo”. Cerró los ojos. Pensó en la hija que no pudo conocer.

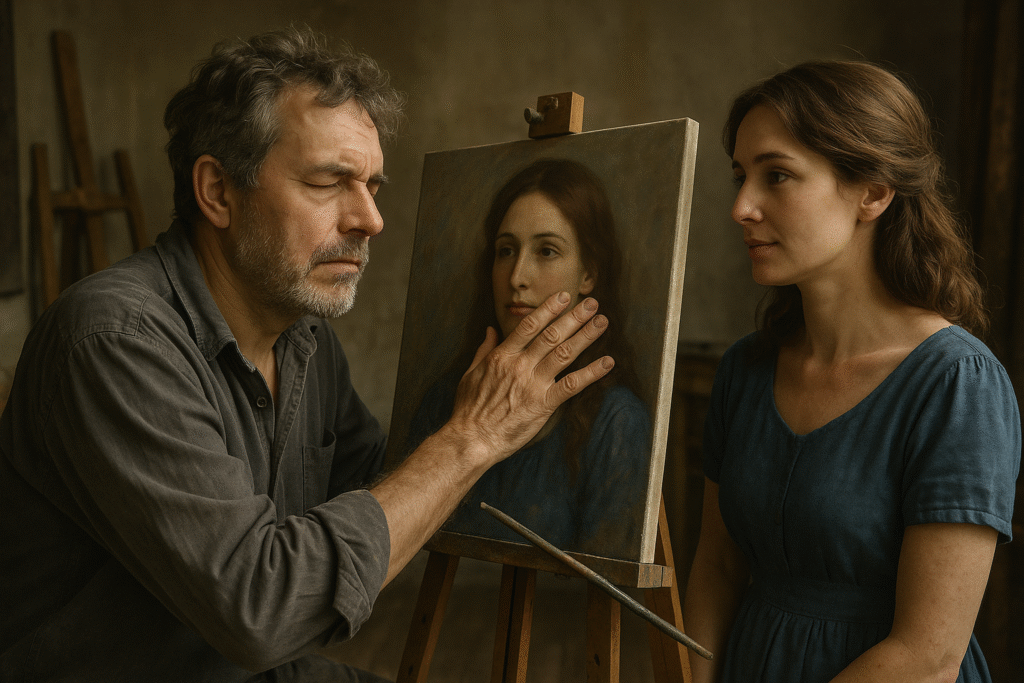

Se detuvo un momento, respirando hondo. ¿Quién había escrito todo eso? ¿Un desconocido aburrido? ¿Un loco obsesionado? ¿Un ángel con mala letra? Volvió a leer el trazo de las letras: eran firmes, ordenadas, casi cariñosas. No había juicio, no había burla. Solo observación y una extraña ternura hacia ese hombre triste que, al parecer, era él.

Pasó a una entrada fechada un año atrás. “Hoy no vino. El banco se quedó vacío y el parque también. Me descubrí preocupada por alguien cuyo nombre desconozco. ¿Estará enfermo? ¿Habrá decidido dejar de vivir en automático? ¿O simplemente nadie le dio un motivo para venir?” Recordó ese día. Fue cuando pensó seriamente en no volver. En muchos sentidos.

Leyó otra. “Volvió. Lo vi caminar más despacio, como si llevara el peso de algo recién roto. No sé qué le pasó, pero sus ojos estaban hinchados. Se sentó, respiró hondo y miró el cielo como si reclamara explicaciones. No las obtuvo. Aun así, siguió respirando. Eso, creo, ya es una forma de valentía”.

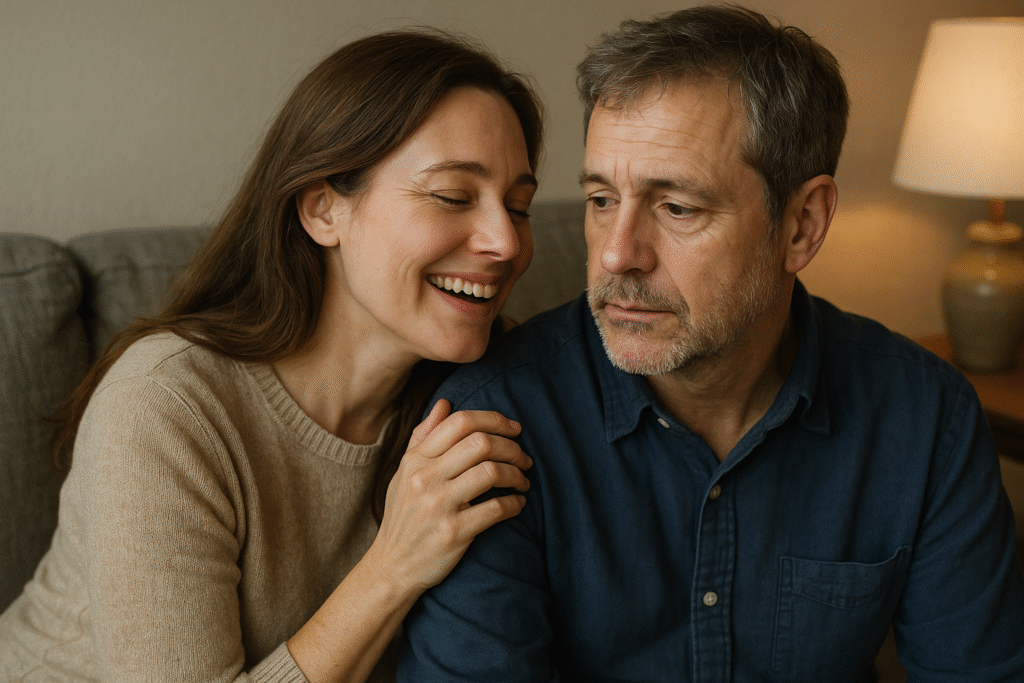

Sintió una punzada en el pecho. Esa semana lo había dejado su pareja, la última persona en la que confió de verdad. Nadie supo cuánto lloró. Nadie, salvo este diario. “Tal vez él nunca sepa que alguien lo mira y lo escucha sin acercarse”, decía otra página. “Pero me gusta pensar que, si supiera que no pasa desapercibido, se trataría con más cariño a sí mismo”.

Las últimas páginas eran más recientes. “Hoy lo vi reír con el vendedor de helados. Fue solo un segundo, una mueca torpe, pero era risa. Me alegró más de lo que debería. A veces uno se acostumbra tanto a ver tristeza, que cualquier gesto de luz se vuelve un milagro”. Él recordó ese día. Ni siquiera supo por qué se rió.

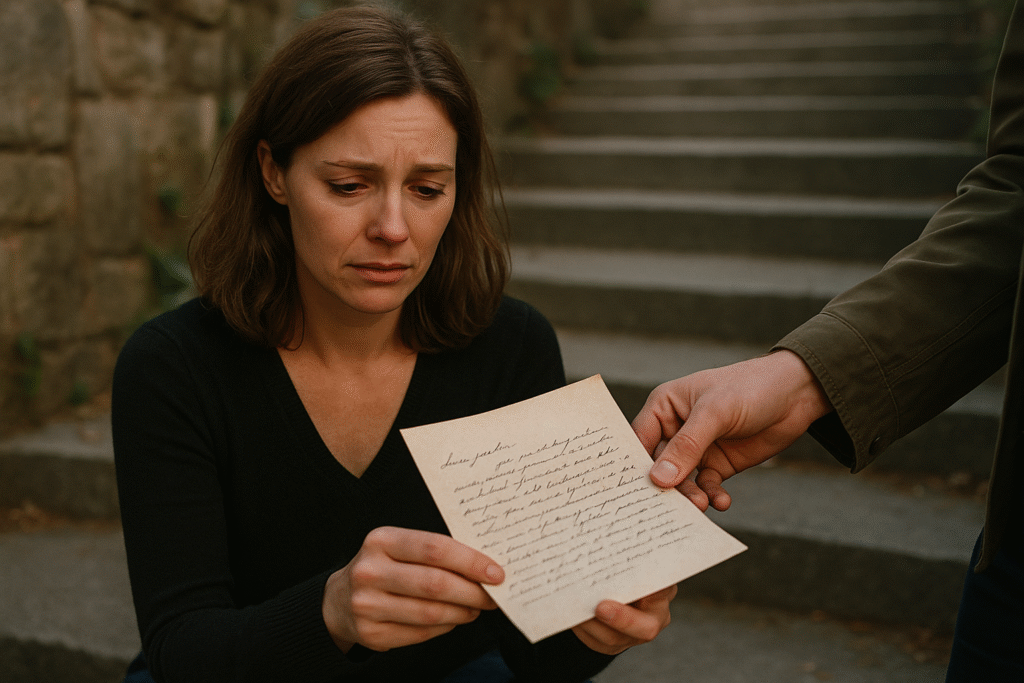

De pronto, encontró algo distinto. Una entrada comenzaba así: “Si alguna vez llega a leer esto, quiero decirle algo”. Se enderezó en el banco. El aire pareció volverse espeso. Siguió leyendo con el corazón acelerado. “Señor de la chaqueta gris: no sé qué ha perdido ni cuánto le duele. Pero sé que, aunque se vea roto, sigue viniendo. Eso dice mucho de usted”.

“Viene, se sienta, observa el mundo, respira. No se ha rendido del todo, aunque sin querer lo parezca. Usted me enseñó que la gente triste también se levanta, también camina, también se sienta en el parque a fingir normalidad. No lo sabe, pero su simple presencia me ayudó a no sentirme sola cuando pensaba que nadie me veía”.

Sus ojos se llenaron de lágrimas. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien ponía en palabras algo que él no se atrevía ni a pensar. “A veces creemos que no importamos”, continuaba la página. “Que si desaparecemos, el banco, el parque, la ciudad seguirán igual. Pero su ausencia un día hizo ruido. Yo lo noté. Y tal vez otros también, aunque no lo digan”.

Llegó a lo que parecía la última entrada. “Mañana me mudo. No sé si volveré a este parque. Dejo este diario aquí, en el banco donde usted se sienta. Tal vez el viento lo lleve. Tal vez alguien lo tire. Pero si el mundo es un poco justo, será usted quien lo encuentre. Y sabrá que no vivió tan invisible como creía”.

Al final, una posdata: “Si es usted quien lee esto, quiero pedirle un favor: la próxima vez que venga, no mire solo el suelo. Mire a la gente. Quizá alguien le devuelva la mirada. Y si se siente con valor, sonría. No por mí. Por usted. Por el hombre que se sigue sentando aquí, a pesar de todo”.

Él cerró el diario, apretándolo contra el pecho. Sentía un torbellino de vergüenza, alivio, gratitud y miedo. No tenía idea de quién era esa persona que lo había observado en silencio durante tanto tiempo. No sabía si quería encontrarla o dejarla ser solo una presencia anónima que lo salvó sin pedir nada a cambio.

Por primera vez, se miró a sí mismo como lo describían esas páginas: no como un hombre roto, sino como alguien que, aunque dolido, seguía apareciendo. Eso ya era algo. Eso ya lo convertía en más valiente de lo que jamás se había permitido reconocer. Se dio cuenta de que siempre había mirado su vida desde adentro. Ahora la veía también desde afuera.

Esa tarde, en lugar de irse rápido, se quedó un rato más en el banco. Esta vez, en lugar de clavar la vista en el suelo, levantó la cabeza. Observó a la pareja discutiendo, al niño persiguiendo palomas, a la anciana con los gatos. Pensó: “Quizá yo también aparezco en sus historias, sin saberlo. Quizá yo también soy personaje en diarios ajenos”.

Una joven se sentó en el banco de enfrente, con un libro en las manos. Él recordó de pronto una frase del diario: “Siempre viene alguien y lo mira sin que él lo note”. Se preguntó si alguna vez había pasado junto a alguien que lo necesitara, tan ensimismado que no lo vio. El pensamiento le dolió. Y también lo despertó.

Abrió el diario en la última página y tomó el lapicero que llevaba en el bolsillo. Dudó un segundo. Luego escribió: “Lo he encontrado. Soy el hombre de la chaqueta gris. Durante años pensé que nadie notaba que estaba aquí. Tus palabras me encontraron cuando más las necesitaba. Gracias por mirarme cuando yo no podía mirarme bien. A partir de hoy, intentaré existir un poco más”.

Cerró el diario y lo dejó otra vez en el banco, en el mismo lugar donde lo encontró. No sabía si la persona que lo escribió volvería. No sabía si alguien más lo leería. Pero comprendió algo simple y poderoso: esa historia ya no era solo de quien lo observó. Ahora también era suya. Ya no era un hombre invisible.

Al levantarse para irse, una niña que pasaba con su madre tropezó y cayó cerca de él. Sin pensarlo demasiado, la levantó con suavidad, le sacudió la ropa y le sonrió. La niña le devolvió la sonrisa, mostrando los dientes chuecos. La madre dio las gracias. Él sintió que, por primera vez en mucho tiempo, formaba parte del cuadro y no solo del fondo.

Cuando se alejó unos pasos, no pudo evitar mirar hacia atrás. El diario seguía sobre el banco, quieto, esperando otra mano, otra mirada, otra historia. Entendió que ese pequeño cuaderno negro era más que papel y tinta: era la prueba de que siempre, en algún lugar, alguien nos está mirando con más amor del que creemos merecer.

Esa noche, en su casa, se miró en el espejo distinto. No vio solo ojeras, cansancio y derrotas. Vio a un hombre que, sin saberlo, había acompañado a alguien más desde su propia tristeza. Y se permitió, por primera vez, una idea nueva: tal vez su vida no era un error en silencio. Tal vez era una historia observada, sentida, compartida.

Y mientras apagaba la luz, pensó que tal vez era momento de empezar su propio diario. No para que otros lo leyeran, sino para aprender a mirarse con la misma paciencia con la que aquel desconocido lo había mirado a él. Porque a veces, lo que más necesitamos no es que nos salven, sino que nos vean de verdad.

Él encontró un diario en un banco del parque, y cada página hablaba de él sin que nadie lo conociera.