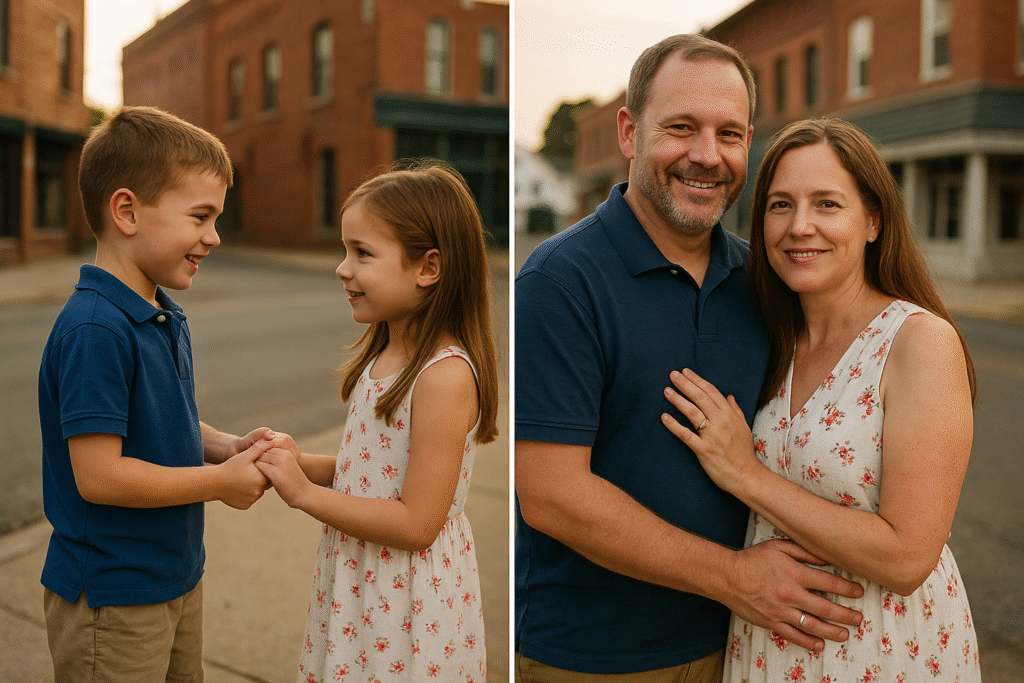

Ella había pasado veintiún días en coma. El hospital entero sabía su nombre: Valeria. Una mujer de sonrisa amplia, bondadosa, llena de vida. A su lado, sin moverse jamás, estaba Samuel, su novio desde hacía tres años. No importaba la hora, la tormenta o la desesperanza: él seguía allí, sosteniéndole la mano como si el tiempo pudiera obedecerle.

Los médicos le habían dicho que las posibilidades eran mínimas. Apenas un uno por ciento. A veces menos. Pero Samuel no creía en porcentajes, creía en promesas. Y meses antes del accidente, le había prometido que nunca la dejaría sola. Por eso, cada mañana, se sentaba frente a ella y hablaba como si ella pudiera escucharlo, aunque su voz temblara.

Una tarde, mientras el sol caía detrás de las ventanas del hospital, Samuel tomó una decisión que sorprendió incluso al personal médico. Sacó una pequeña caja azul de su bolsillo. Era el anillo que planeaba entregarle días antes del accidente. Se arrodilló junto a la cama y dejó que las lágrimas corrieran sin vergüenza. Iba a pedirle matrimonio.

Los enfermeros se detuvieron en la puerta. Algunos taparon la boca para contener el llanto. Sabían cuánto la amaba. Sabían cuánto había luchado. Samuel tomó la mano fría de Valeria y colocó el anillo en su dedo, con extremo cuidado, como si temiera romperla. “Mi amor —susurró—, si puedes escucharme, este es mi voto eterno. Te elijo ahora y siempre.”

La sala quedó en silencio. El monitor marcaba el mismo ritmo constante, como una canción distante. Nadie se movió. Samuel cerró los ojos y comenzó a decir los votos que había escrito semanas atrás. Palabras que solo dos corazones destinados a encontrarse podían pronunciar. Cada frase era un hilo que unía el pasado, el presente y un futuro incierto.

Cuando pronunció la frase “Prometo cuidarte incluso cuando no puedas verme”, algo ocurrió. El monitor emitió un sonido distinto, un leve salto inesperado. Samuel abrió los ojos de golpe. La enfermera corrió hacia la cama. Valeria no despertó, pero su mano se movió suavemente entre los dedos de Samuel, como una caricia perdida regresando desde lejos.

“Nadie lo imagina —dijo la enfermera—, pero a veces el amor atraviesa lugares donde la medicina no llega.” Samuel lloró, esta vez con una esperanza que ardía. Acercó su rostro a la mano de Valeria y la besó, sintiendo que la vida intentaba volver. Aunque fuera un pequeño gesto, para él era una declaración.

Los días siguientes fueron una montaña emocional. Valeria no abrió los ojos, pero cada cierto tiempo, su mano respondía. Un pequeño apretón. Un leve movimiento. Samuel le hablaba de todo: de las flores que le gustaban, del café que tomaban juntos, de las películas que nunca terminaron de ver. Le hablaba como si el tiempo pudiera esperar.

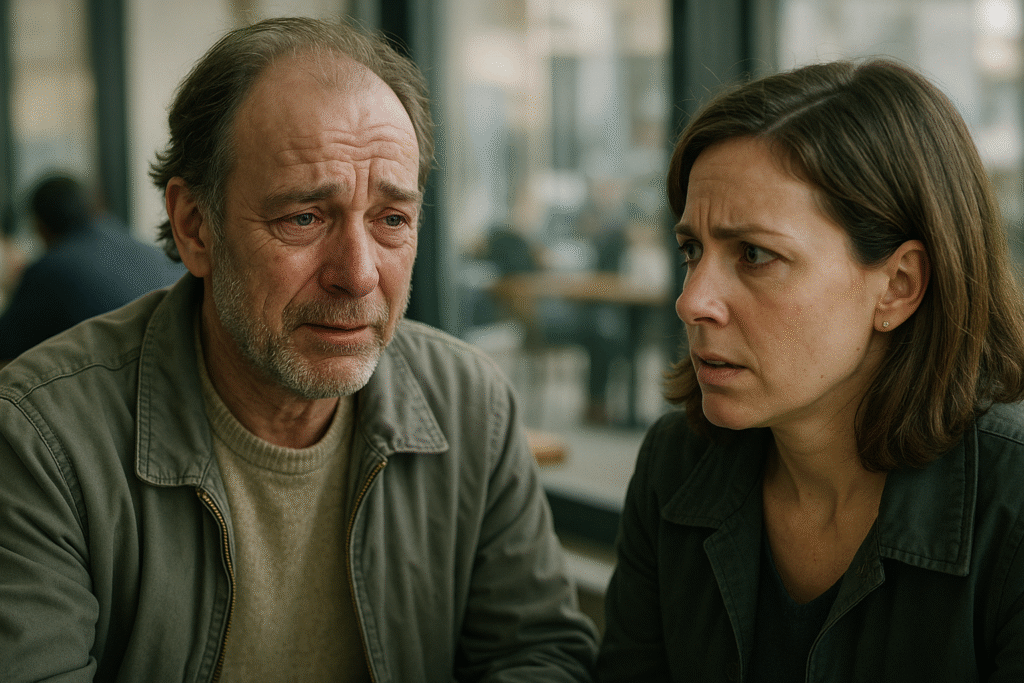

Pero la noche previa al mes de coma, algo cambió. Valeria comenzó a respirar con mayor dificultad. Los médicos entraron corriendo. Samuel sintió que la vida se le escapaba entre los dedos. Quiso hablar, pero su voz no salía. Algo en la atmósfera se volvió denso, pesado, como si el destino estuviera decidiendo en silencio.

Los médicos le pidieron que saliera, pero él se negó. “No me iré —dijo—. No esta vez.” Las máquinas comenzaron a sonar de forma irregular. Valeria parecía debilitarse, como si su alma estuviera suspendida en un hilo invisible. Samuel tomó su mano y comenzó a repetir los votos que había dicho días antes, palabra por palabra.

Mientras lo hacía, un médico murmuró: “Es como si reaccionara a su voz.” El corazón de Valeria se estabilizó apenas unos segundos y luego volvió a caer. Era como si quisiera quedarse, pero algo la arrastrara hacia otro lado. Samuel sintió un dolor insoportable, pero no dejó de hablar. Su amor era un puente, y él lo sabía.

En medio del caos, una enfermera apagó las luces intensas de la sala. “Déjenlos en paz por un momento”, pidió suavemente. El equipo médico se retiró unos pasos. La habitación quedó sumida en una penumbra cálida donde solo se escuchaba la voz temblorosa de Samuel y el latido débil del monitor que marcaba la batalla de Valeria.

Samuel acercó su frente a la de ella. “No tienes que luchar por mí —susurró con una voz quebrada—. Pero si decides quedarte, prometo hacer que valga la pena cada segundo.” La respiración de Valeria se hizo irregular. El monitor fluctuaba. Samuel pensó que la estaba perdiendo. Sintió que su corazón se partía.

Y entonces, ocurrió algo imposible. Valeria, aún en coma profundo, movió los labios muy suavemente. No fue un sonido claro, no fue una palabra completa, pero fue suficiente para que las enfermeras se miraran sorprendidas. Parecía intentar responder a los votos, como si su mente quisiera regresar desde lo más profundo.

El movimiento fue apenas perceptible, pero Samuel lo sintió como un grito. Era su alma respondiendo. Tomó su rostro entre sus manos y le dijo: “Estoy aquí. No me voy.” Las lágrimas caían sobre su almohada, mezclándose con el silencio roto por el monitor. Era un instante suspendido entre la vida y la despedida.

Los médicos regresaron. Intentaron estabilizarla. Parecía que cada esfuerzo era una lucha contra un destino implacable. Pero Samuel no se movió. No soltó su mano. No dejó de hablarle. No dejó de amarla. Ese amor era lo único constante en una noche llena de sombras que amenazaban con tragárselo todo.

Pasó una hora. Luego dos. Finalmente, la respiración de Valeria se estabilizó. El equipo médico se miró sin comprender. “Esto no tiene explicación lógica”, dijo la doctora. Samuel, con los ojos rojos y la voz rota, respondió: “No todo lo que importa necesita una explicación.” Era la verdad más simple y más profunda.

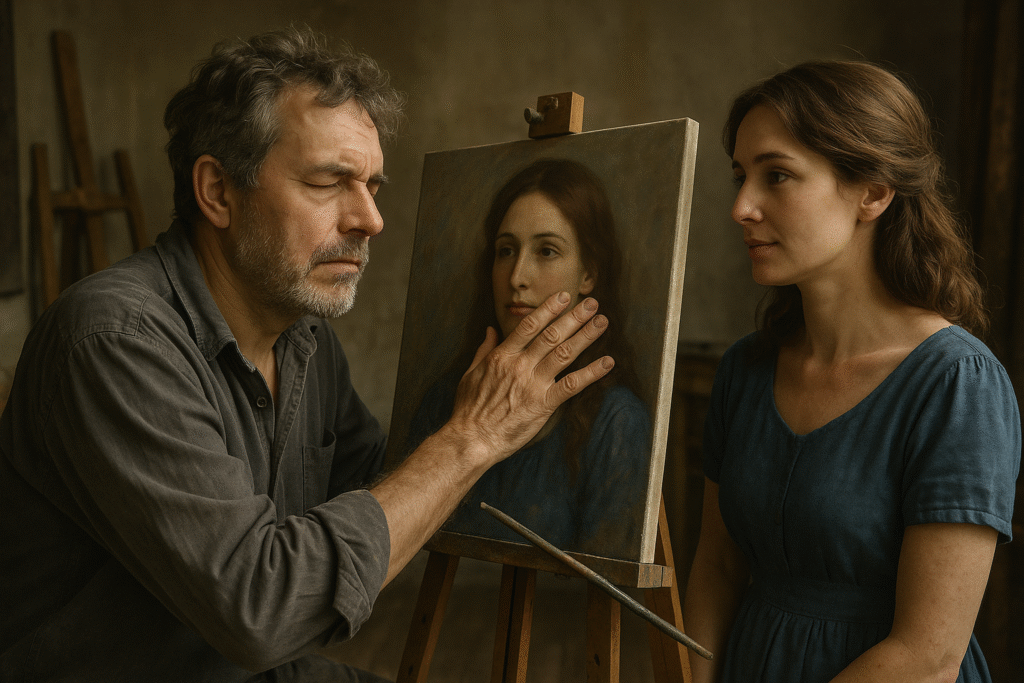

Los días pasaron y Valeria no despertó, pero comenzó a mostrar signos más fuertes. Su mano se movía con más firmeza. Sus ojos vibraban bajo los párpados, como si soñara intensamente. Los médicos decían que era actividad neurológica importante. Samuel decía que era ella intentando volver a casa.

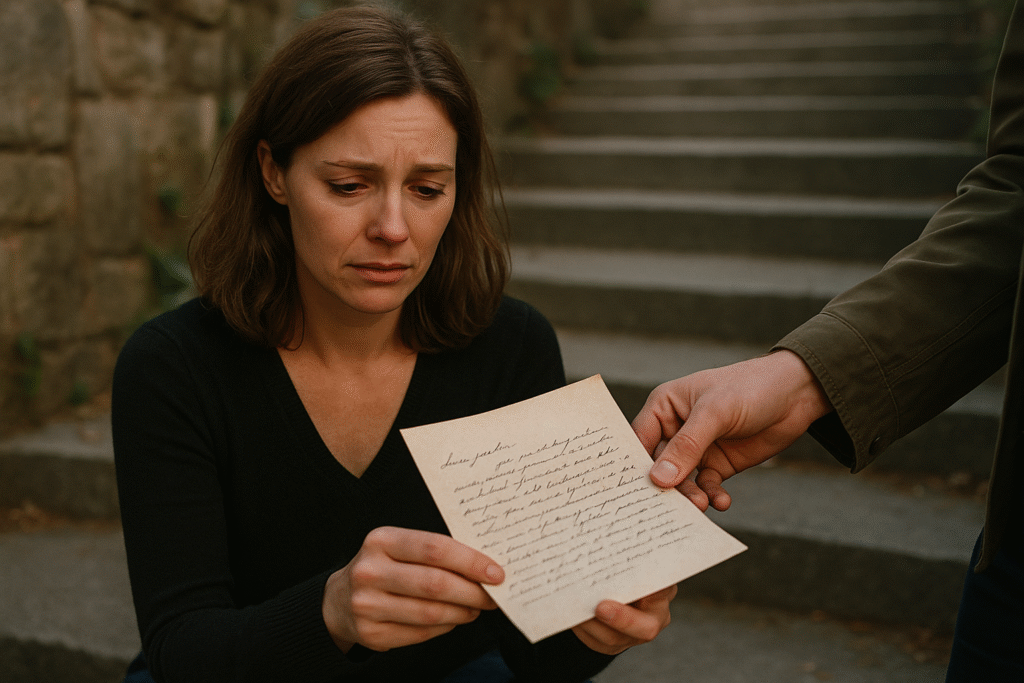

Una mañana, cuando Samuel llegó con un ramo de flores blancas, la habitación estaba distinta. El sol entraba con una claridad que parecía nueva. El ritmo del monitor era más constante. Samuel se sentó, tomó su mano y comenzó a leer en voz alta la carta que escribió para su futura esposa.

Cuando leyó la frase “Prometo ser tu hogar”, algo ocurrió. Los dedos de Valeria se cerraron por completo alrededor de su mano, con fuerza. Samuel se congeló. La enfermera gritó llamando a los médicos. Valeria respiró hondo por primera vez en semanas, como si emergiera desde un océano profundo.

Sus ojos se abrieron apenas unos milímetros. Samuel se quedó sin aire. No eran ojos completamente despiertos, pero tampoco dormidos. Eran ojos buscando una voz. Buscando un rostro. Buscando un amor. Sus labios se movieron, esta vez un poco más claramente. Samuel acercó su oído, temblando.

Y escuchó el susurro más débil del mundo:

“Sí… acepto.”

El monitor se estabilizó. Los médicos se quedaron inmóviles. La enfermera rompió en llanto. Samuel cayó de rodillas al borde de la cama, sosteniendo su mano como si hubiera tocado un milagro. Valeria volvió a cerrar los ojos, exhausta, pero viva. Era como si el destino hubiese decidido darles otra oportunidad.

No despertó completamente ese día, ni la semana siguiente. Pero desde ese instante, su recuperación comenzó. Lenta. Profunda. Real. Los médicos dijeron que habían visto cosas extraordinarias, pero nada como eso. Samuel sabía la verdad: no fue ciencia. Fue el eco de un amor que se negó a rendirse.

Cuando por fin abrió los ojos por completo, semanas después, lo primero que vio fue a Samuel sosteniendo su mano y llorando. Ella no recordaba mucho del coma, pero sí recordaba algo: su voz. Su promesa. Sus palabras. Y le dijo, con suavidad: “Escuché todo.” Samuel la abrazó con el alma entera.

Valeria tardó meses en recuperar fuerza, movilidad y memoria. Pero todos los días, Samuel le leía los votos que había dicho aquella noche. Ella siempre lloraba. No por tristeza, sino porque sabía que había regresado por él. Por ese amor que la llamó cuando todo parecía perdido.

Tiempo después, en una pequeña ceremonia íntima en el jardín del hospital, se casaron. Ella caminó lentamente hacia él, aún recuperándose, pero firme. El personal que los acompañó durante los peores meses lloró sin disimulo. “Prometo amarte incluso cuando todo parezca oscuro”, dijo Samuel. “Y yo prometo regresar siempre”, respondió ella.

Y así, entre flores, sol tibio y manos temblorosas, sellaron una historia que desafiaba a la muerte. Samuel nunca olvidó que, un día, pidió matrimonio a una mujer en coma. Y que ella, desde un lugar profundo y misterioso, le respondió con la fuerza del amor más verdadero que existe.

Hay historias que no necesitan pruebas para ser creídas. Esta es una de ellas. El amor, cuando es tan profundo que sostiene la vida, tiene una manera única de desafiar lo imposible. Y algunos votos, incluso los que nacen entre máquinas y sombras, son lo suficientemente poderosos para cambiar un destino.