Ella escribió cien cartas sin enviarlas, pero alguien las respondió todas. Ella comenzó a escribir cartas la noche en que su mundo se fracturó en silencio. No eran cartas para sanar, ni para recordar: eran cartas para sobrevivir. Cada palabra nacía desde un rincón de su alma que nadie más conocía. Y aunque jamás las enviaba, seguían llegando como un susurro que se negaba a desaparecer.

Las escribía en papeles diferentes, con tintas que cambiaban según su estado emocional. A veces la página estaba húmeda por lágrimas persistentes; otras veces, marcada con la presión firme de su mano. Había cartas largas, cartas cortas, cartas que parecían gritos silenciosos, y cartas que solo contenían una frase repetida: “Ojalá hubieras sido tú”.

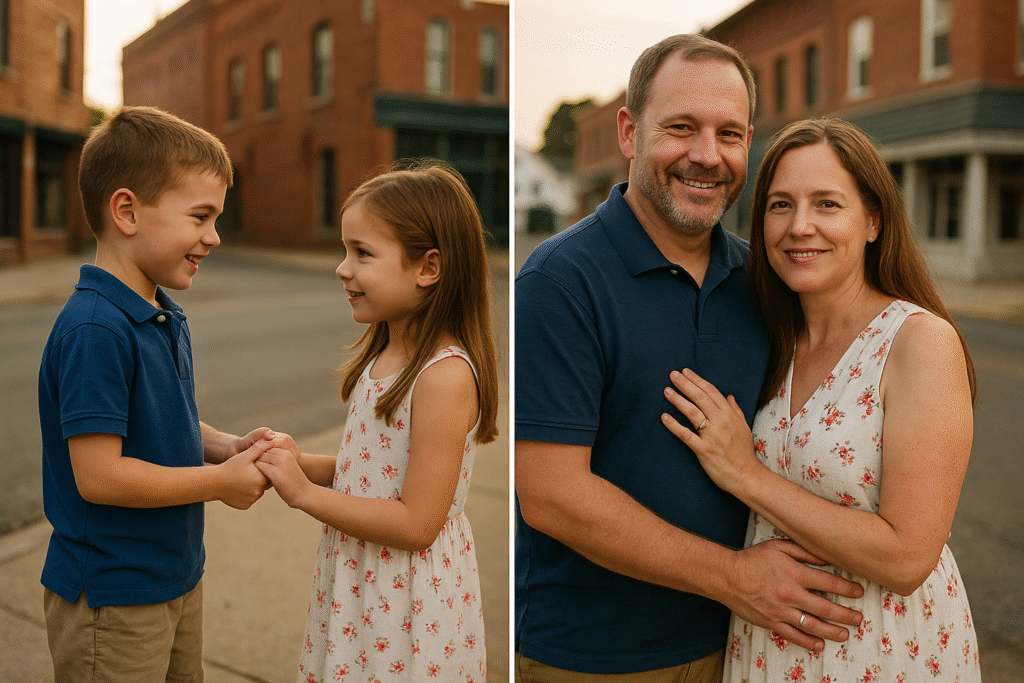

Guardó las cien cartas en una caja de zapatos debajo de la cama. Era su secreto más íntimo. Nadie sabía que esas palabras existían, ni siquiera la persona a quien iban dirigidas. Él, Andrés, había sido su primer amor. Su mejor amigo. Su casi destino. El hombre que se fue sin despedirse y dejó atrás un vacío que nunca llenó.

Ella nunca entendió su partida. Un mensaje de texto fue lo último que recibió: “Perdóname. No te merezco”. No hubo explicación, ni reencuentro, ni oportunidad de entender. Solo un final abrupto que la arrojó a un silencio que dolía más que cualquier palabra. Escribió cien cartas para decir lo que nunca pudo fuera del papel.

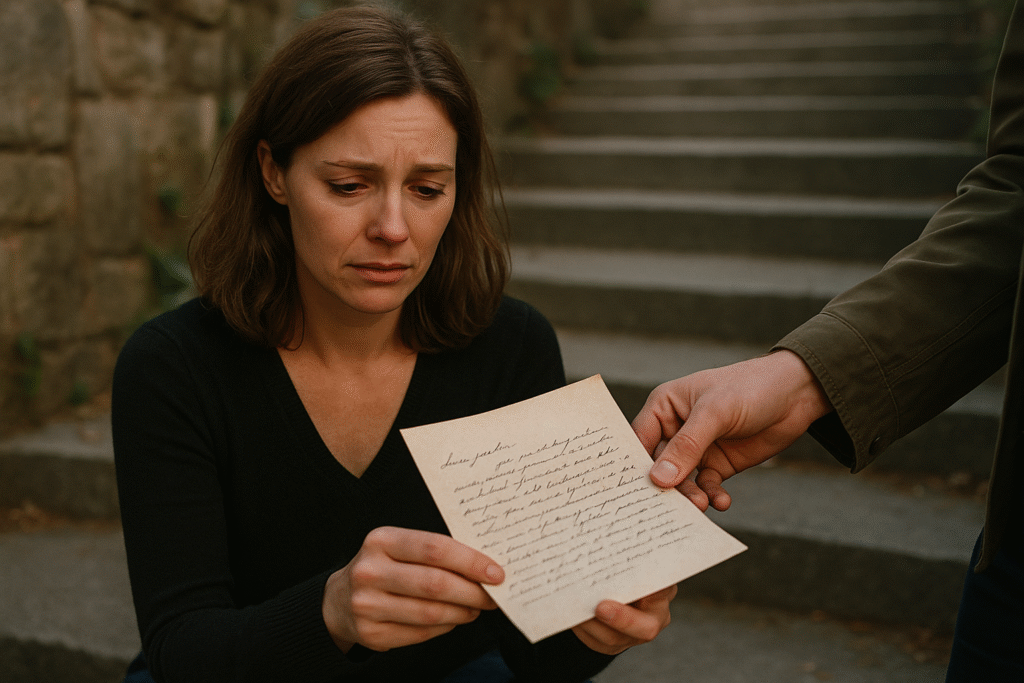

Un día, mientras limpiaba su habitación, la caja cayó al suelo. Las cartas se desparramaron como pájaros escapando del nido. Ella se asustó al verlas expuestas, como si de pronto la verdad se hubiera desnudado. Entonces decidió hacer lo impensado: caminar hasta el buzón del barrio con la caja completa entre los brazos.

No pensaba enviarlas. Solo necesitaba aire. Se sentó en la banca junto al buzón y abrió la carta número uno. Luego la número treinta y ocho. Luego la número setenta y cuatro. Releerlas la golpeó con una mezcla de nostalgia y tristeza que la obligó a cerrar los ojos. Fue entonces cuando una sombra se acercó.

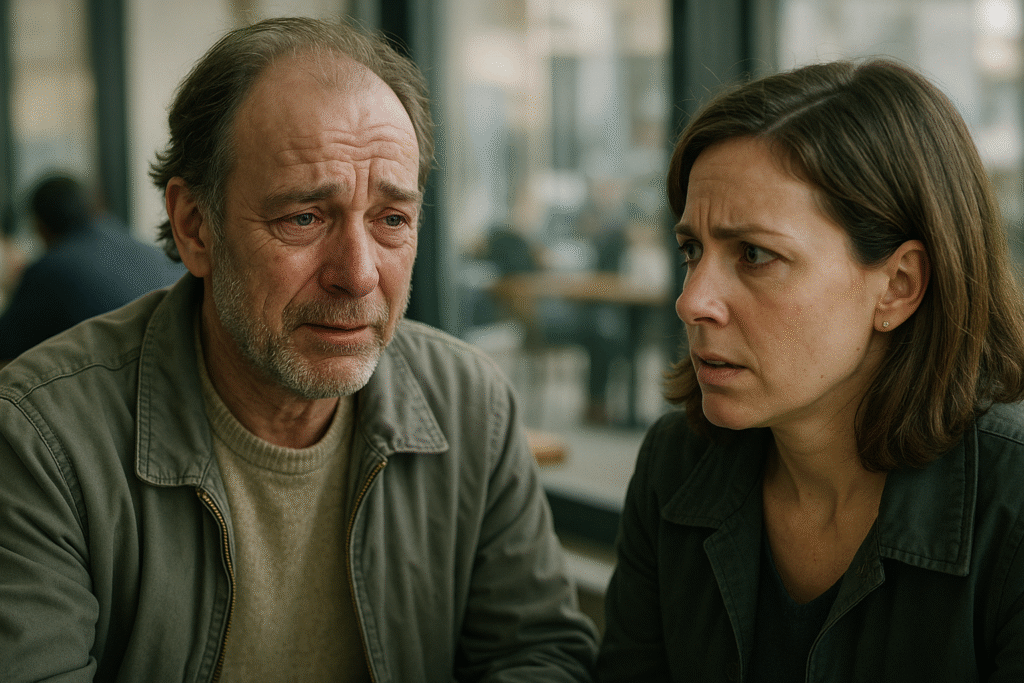

Un anciano del barrio, amable y siempre silencioso, se sentó a su lado.

—¿Todo bien? —preguntó con una voz suave.

Ella dudó, pero respondió la verdad.

—Son cartas que nunca envié.

El anciano sonrió con una calidez que la desconcertó.

—A veces las cartas que no enviamos son las que más necesitan ser leídas.

Él extendió la mano y pidió permiso para tomar una carta al azar. Ella dudó, pero finalmente asintió. El anciano leyó en silencio. Cuando terminó, inclinó la cabeza y dijo:

—Estas palabras no deben quedarse guardadas.

Ella respiró hondo.

—Tarde. Ya nadie las quiere leer.

—Estás equivocada —respondió él—. Alguien siempre espera lo que escribimos, aunque no lo sepamos.

Esa noche, sin entender por qué, ella tomó la primera carta y la puso dentro de un sobre. No tenía dirección, así que solo escribió: “Para quien deba leerla”. Se la entregó al anciano al día siguiente. Él prometió enviarla. Ella pensó que solo lo decía por cortesía. Pero esa promesa sería el inicio de algo imposible.

Una semana después, encontró un sobre blanco en su buzón. No tenía remitente. No tenía sello postal. Solo decía:

“Leí tu carta. Gracias por escribirla.”

Ella se quedó helada. Pensó que quizás era una broma. Sin embargo, algo en la caligrafía la conmovió. Era firme, serena, sincera. No se parecía a la letra de Andrés, pero transmitía calidez.

Decidió dejar otra carta en manos del anciano, quien siempre sonreía con la misma serenidad. Pasaron tres días y recibió otra respuesta. Luego otra. Y otra. Cada carta que ella entregaba era respondida con un mensaje que parecía conocer su corazón mejor que ella misma. ¿Quién estaba detrás de esas palabras?

La curiosidad empezó a mezclarse con esperanza. Era como si alguien, desde un lugar que ella no alcanzaba a ver, la sostuviera sin tocarla. Las respuestas no contenían preguntas, solo reflexiones profundas y reconfortantes. Era como si su alma volviera a respirar. Como si, por primera vez en años, entendiera que no estaba sola.

En la carta número treinta, por primera vez, el remitente misterioso escribió algo personal:

“Yo también perdí a alguien sin despedirme.”

Ella sintió un estremecimiento. Aquello era más que una coincidencia. Era un espejo inesperado. Las respuestas cambiaron de tono: se volvieron más íntimas, más humanas, más reveladoras. Ya no eran reflexiones. Eran confesiones.

Cuando llegó la carta número cincuenta, él escribió:

“Lo que no se envía, duele. Lo que se guarda, pesa. Lo que se calla, mata lentamente.”

Ella lloró durante horas. Era exactamente lo que siempre había sentido. Por primera vez entendió que alguien la comprendía sin haberla visto jamás. O al menos, eso creía.

Un día decidió poner una pregunta concreta:

“¿Por qué respondes? ¿Quién eres?”

La respuesta llegó como un impacto.

“No soy quien buscas, pero soy quien encontró tus palabras.”

Ella se sintió confundida. ¿Cómo alguien desconocido podía entenderla tanto? ¿Por qué el anciano seguía entregando sus cartas sin decir nada? ¿Por qué nadie conocía al remitente?

La noche siguiente soñó con Andrés. Lo vio sonriendo, lo vio joven, lo vio triste. Al despertar decidió escribir la carta número cien. Quería una respuesta definitiva. En ella confesó todo: su dolor, su amor, su abandono, su cansancio, su esperanza y su miedo. Era la carta más honesta de su vida.

Cuando fue al parque para entregarla al anciano, no lo encontró. Preguntó a los vecinos y nadie lo había visto esa mañana. Volvió al día siguiente. Tampoco estaba. Al tercer día, un niño del barrio le entregó una caja vieja.

—El señor dijo que esto era para usted —explicó—. Me pidió que no la abriera nadie más.

Dentro había todas las cartas que ella había escrito, ordenadas con cuidado. Y encima, una nota:

“No te respondí yo. Las respondió quien debía hacerlo. Mira la última carta.”

Ella abrió el sobre final.

La letra que había estado leyendo durante meses… era la suya.

Su propia caligrafía.

Su propia voz.

Su propia alma devolviéndole lo que el dolor había roto.

El anciano nunca existió. O quizás sí, pero no como parte del mundo que ella conocía. Sus cartas no habían sido enviadas; habían sido encontradas por ella misma en los momentos en que necesitaba leerse de nuevo. Era su propia verdad, su propia sanación, su propia fuerza respondiéndole desde el otro lado del silencio.

Entonces comprendió que no necesitaba saber quién la había abandonado. No necesitaba entender por qué Andrés se fue. No necesitaba recibir respuestas del pasado. La respuesta siempre había estado dentro de ella. Las cien cartas eran un puente hacia sí misma, hacia la mujer que había olvidado ser.

Guardó la carta número cien en su bolsillo y caminó hacia el atardecer con una tranquilidad nueva, profunda, casi luminosa. Y allí, en la banca donde todo comenzó, dejó un sobre final:

“Gracias por enseñarme que siempre fui suficiente.”