El pasillo del hospital estaba tan silencioso que parecía contener la respiración del mundo. Sofía caminaba lentamente, sosteniendo una flor marchita entre los dedos. El hombre al que amaba llevaba tres semanas en coma tras un accidente brutal. Los médicos habían dicho que no había esperanzas. Pero el corazón no siempre entiende de pronósticos o despedidas.

Cada paso era un recuerdo. Andrés tomando su mano en la playa. Andrés riendo mientras intentaba cocinar. Andrés prometiéndole un futuro lleno de planes que ahora flotaban como fragmentos rotos en el aire. Sofía sabía que debía despedirse, aunque su alma se negara. La puerta 312 parecía más lejana que nunca, como si el destino quisiera retrasar lo inevitable.

Al entrar, el sonido constante del monitor la golpeó como una herida abierta. Andrés yacía inmóvil, con tubos y vendas ocultando lo que antes era vida. Sofía se acercó despacio, temiendo que cualquier palabra rompiera el frágil equilibrio entre esperanza y resignación. Se sentó a su lado y dejó la flor sobre la mesa, sintiendo que el mundo se encogía.

Le tomó la mano, fría y quieta, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de sus dedos. “No sabes cuánto te extraño”, susurró. Cada palabra parecía costarle un pedazo del alma. Miró su rostro dormido, tan familiar y tan distante. Había imaginado millones de futuros, pero jamás uno donde lo perdiera sin escuchar su voz nuevamente.

Los recuerdos comenzaron a invadirla sin permiso. El primer beso bajo la lluvia. Las caricias suaves que curaban tormentas. Los abrazos que parecían detener el tiempo. Sofía sintió que el pecho se le cerraba. “No sé cómo vivir sin ti”, murmuró. Las lágrimas comenzaron a deslizarse, silenciosas, como un lamento antiguo que llevaba demasiado tiempo guardado.

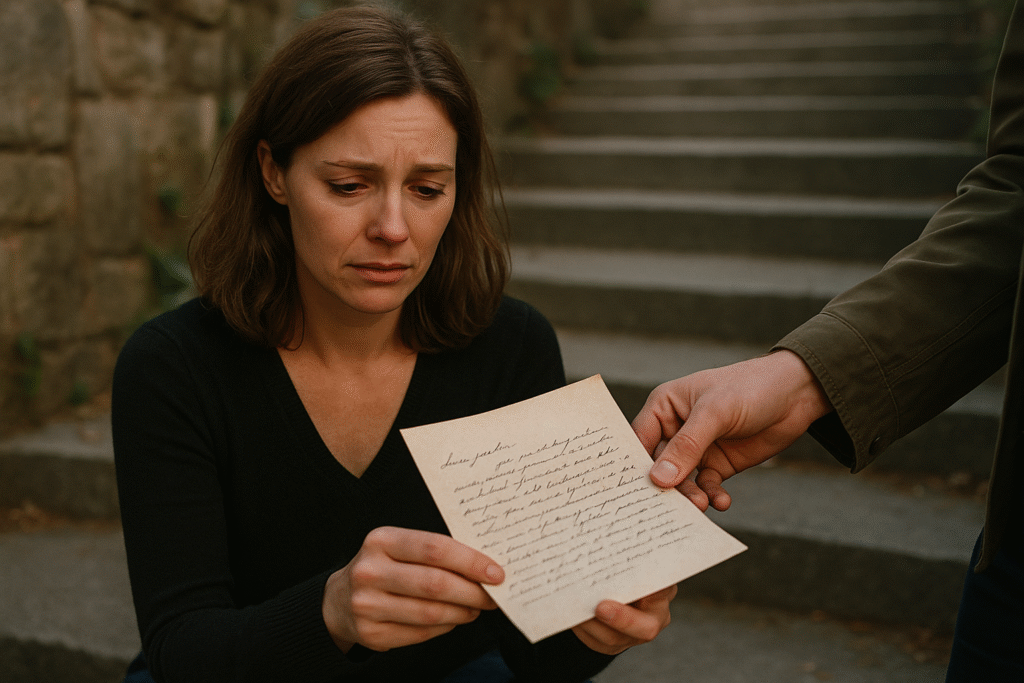

Había evitado este momento durante días, esperando un milagro. Pero los médicos insistían en que el daño era irreversible. Sofía entendió que su presencia no bastaba para traerlo de vuelta. Aun así, quería que sus últimas palabras fueran sinceras, llenas del amor que jamás se atrevió a decir por completo. “Te amo. Desde antes de conocerte, quizá.”

Sofía respiró hondo y apoyó la frente sobre la mano inmóvil de Andrés. Lo sintió tan frágil, tan humano, tan cerca de convertirse en un recuerdo. “Perdóname por no haber dicho esto antes”, susurró entre sollozos. El monitor marcaba el mismo ritmo constante, indiferente al dolor que desgarraba el interior de la habitación.

El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cuarto de tonos dorados que parecían despedidas silenciosas. Sofía se incorporó despacio, secándose las lágrimas. “Está bien si te vas”, dijo con un hilo de voz. “Puedes descansar.” Sus palabras temblaban, pero eran verdaderas. El amor no siempre retiene; a veces deja ir, incluso cuando duele demasiado.

Se acercó a su rostro, lo acarició suavemente y cerró los ojos para recordar mejor cómo era tocarlo cuando aún respondía. “Adiós, mi amor”, susurró con el alma rota. Fue en ese instante, justo cuando la palabra “adiós” se deshizo en el aire, que algo cambió. Un ligero movimiento. Un parpadeo imposible. Un suspiro que no venía de ella.

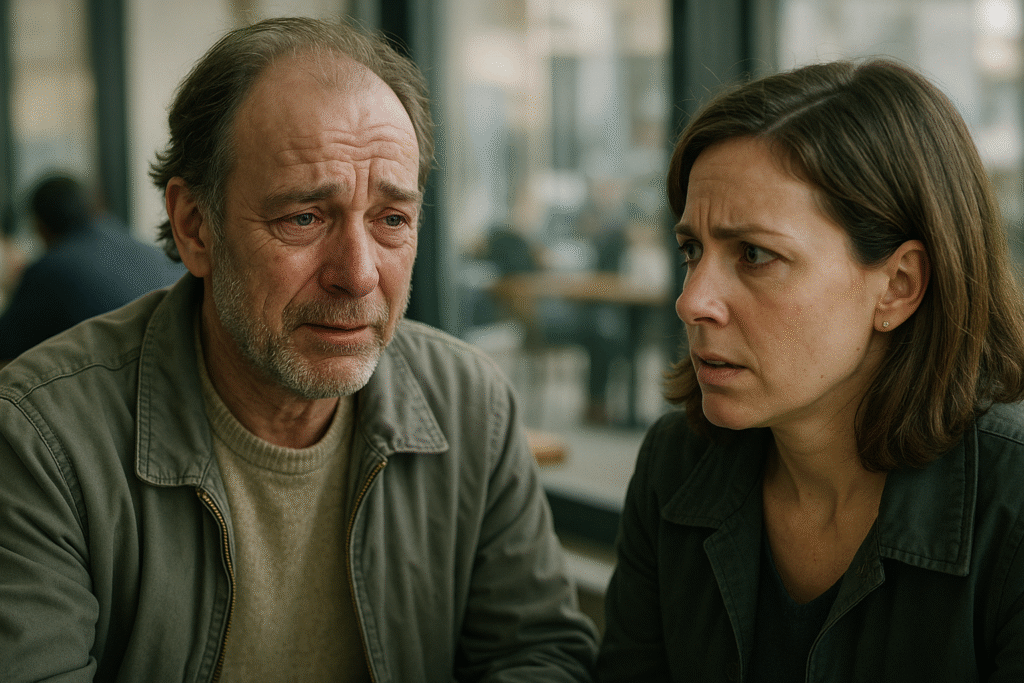

Sofía abrió los ojos de golpe, pensando que había imaginado ese sonido. Pero no. El pecho de Andrés se elevó con más fuerza. Sus dedos se movieron apenas, rozando los de ella de una forma tan suave que parecía un llamado desde otro mundo. El monitor comenzó a marcar un ritmo diferente. Más firme. Más vivo. Más imposible.

El corazón de Sofía comenzó a acelerarse. “Andrés… ¿me escuchas?”, preguntó con voz temblorosa. La habitación parecía contener un milagro suspendido en el aire. Los párpados de él vibraron lentamente, como si lucharan contra un sueño demasiado profundo. Luego, con un esfuerzo casi imperceptible, abrió los ojos apenas unos milímetros.

Sofía llevó las manos a la boca. No podía creerlo. Andrés, aquel que los médicos habían dado por perdido, intentaba regresar. Intentaba alcanzar el sonido de su voz. Él la miró, como si reconociera algo que llevaba semanas intentando recordar. Intentó mover los labios, pero no salió sonido. Aun así, el gesto bastó para quebrarla completamente.

Corrió a llamar a los médicos, pero antes de salir de la habitación, él la miró con más claridad. Su respiración se estabilizó como si la presencia de Sofía fuera el hilo que lo mantenía en este mundo. Los doctores entraron apresurados, incrédulos por lo que veían. “Esto no estaba en ningún pronóstico”, murmuró uno, revisando las máquinas.

Uno de los médicos la miró con asombro. “No sabemos cómo explicarlo. Pero parece que reaccionó a usted.” Sofía sintió que las piernas le fallaban. Se tomó del borde de la cama y volvió a tomar la mano de Andrés. Esta vez, él respondió con un leve apretón. Era pequeño, débil, pero real. Real como la vida que regresaba.

Durante los siguientes minutos, Andrés mantuvo los ojos abiertos, aunque cansados. Observaba a Sofía como si intentara recordar algo importante. Ella le hablaba despacio, con una mezcla de incredulidad y esperanza. “Estoy aquí”, repetía una y otra vez, como un mantra que unía el pasado con el futuro. Andrés parecía escuchar cada palabra.

Los médicos decidieron trasladarlo a cuidados especiales. Sofía caminó junto a la camilla sin soltar su mano. Era un renacimiento, un regreso inesperado que desafiaba cualquier explicación racional. El corazón de Sofía ardía, no de dolor, sino de una emoción tan profunda que parecía iluminar cada rincón de su alma.

Esa noche, Sofía no se movió del hospital. Se quedó sentada frente a la ventana, mirando el cielo oscuro. No sabía si Andrés despertaría por completo. No sabía qué pasaría mañana. Pero sabía algo: él respondió justo cuando escuchó su “adiós”. Como si esa palabra hubiera tocado el lugar exacto donde él aún existía.

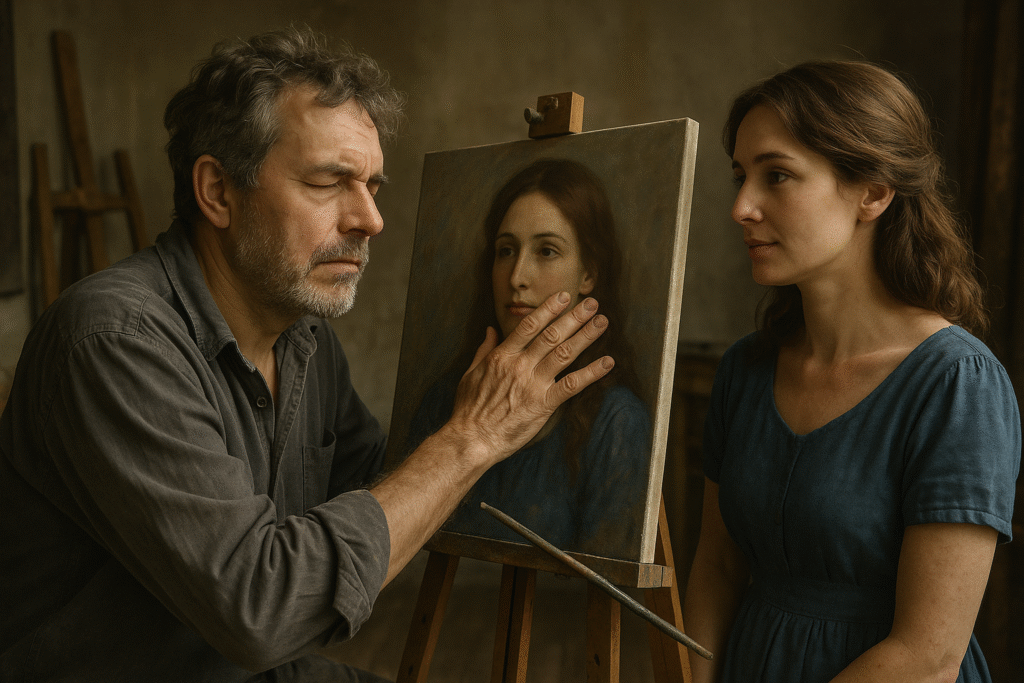

Los días siguientes fueron un proceso lento y lleno de incertidumbres. Andrés despertaba por minutos, luego volvía a dormir. Pero cada vez que abría los ojos, buscaba primero a Sofía. Ella se sentaba a su lado, hablándole, contándole historias, recordándole quién era. Era un puente entre el presente y la vida que él había perdido.

Una mañana, al abrir los ojos con más claridad, Andrés murmuró su nombre por primera vez. “Sofía…” Fue apenas un susurro, pero suficiente para que ella rompiera a llorar. Él levantó la mano con esfuerzo y tocó su mejilla. “Escuché… cuando dijiste adiós.” Sofía sintió que el corazón se le rompía y se reconstruía al mismo tiempo.

Ella lo abrazó con extremo cuidado, como si el amor pudiera remendar cualquier herida profunda. “Nunca debí decir adiós”, murmuró. Andrés negó con la cabeza, lento pero firme. “Me trajo de vuelta.” Esas palabras, tan débiles y a la vez tan poderosas, encendieron dentro de ella una luz que llevaba semanas apagada.

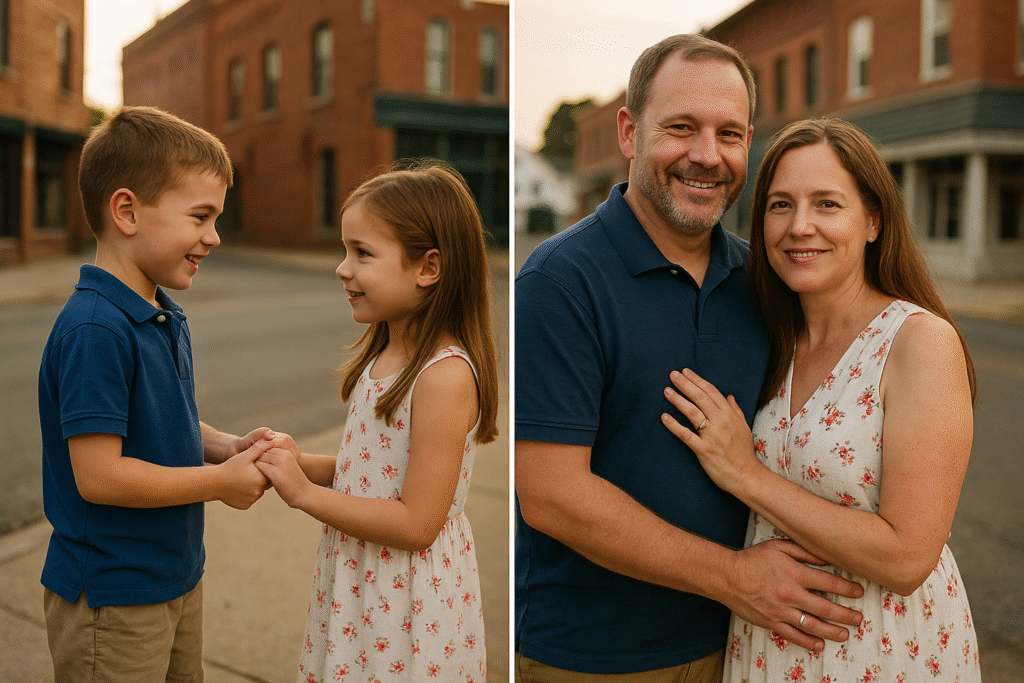

Con el paso de los meses, Andrés recuperó movilidad, voz y recuerdos. La vida no regresó de golpe, sino como un amanecer que crece sin prisa. Pero cada día, lo primero que hacía era tomar la mano de Sofía. “Gracias por no irte”, decía siempre. Ella respondía: “Gracias por escucharme incluso desde tan lejos.”

El día que lo dieron de alta, caminaron juntos fuera del hospital, despacio, como si aprender a vivir nuevamente fuera un acto sagrado. Andrés se detuvo en la puerta, miró al cielo y dijo: “No sé qué hay después de la oscuridad… pero sé quién me trajo de vuelta.” Sofía apretó su mano, sintiendo el eco de aquella noche.

Nunca olvidaron que la vida puede quebrarse en un segundo. Pero también puede reconstruirse con una palabra. A veces, lo que se dice con el alma se convierte en un faro que guía a quien se extravió en lo profundo. Andrés regresó no por un milagro médico, sino por una voz que se negó a dejarlo partir.

Con el tiempo, se casaron en una ceremonia pequeña y llena de luz. Cuando dijeron sus votos, Andrés tembló. “Te prometo que nunca volverás a despedirte de mí así.” Sofía sonrió. “Te prometo que solo diré adiós cuando ambos decidamos volver juntos.” Y todos supieron que ese amor había nacido dos veces.

Y así, entre memorias rotas, batallas silenciosas y renacimientos inesperados, entendieron algo que los acompañaría para siempre: el amor verdadero no siempre salva cuerpos, pero sí almas. Y a veces, cuando parece que todo se acaba, una sola palabra pronunciada desde el corazón puede cambiar el destino que parecía inevitable.

La historia de Sofía y Andrés se convirtió en un recordatorio viviente de que la vida tiene maneras extrañas de despertar. Que la muerte no siempre llega cuando pensamos. Y que un “adiós” dicho con amor puede transformarse en una llamada que atraviesa incluso los lugares donde la conciencia se esconde.

Cuando recordaban aquel día, Andrés siempre decía: “Al escuchar tu despedida, no pude dejarte sola.” Y Sofía respondía con lágrimas: “Yo nunca te dejé.” Era la verdad simple de dos almas que se buscaron incluso en la frontera entre la vida y la ausencia. Una verdad tan poderosa que desafió la oscuridad misma.

Hoy, cuando caminan juntos bajo cualquier cielo, Sofía siente que cada paso contiene una historia. La de un amor que se negó a morir. La de un hombre que volvió cuando todo parecía perdido. Y la de una mujer cuya voz fue más fuerte que cualquier silencio. Porque algunos corazones reconocen su hogar incluso en la sombra.

Y cada vez que alguien les pregunta cómo ocurrió lo imposible, Andrés sonríe suavemente y responde: “Ella dijo adiós… y yo no estaba listo para dejarla ir.” Porque hay despedidas que abren heridas, pero también hay despedidas que despiertan. Y aquel adiós fue, para ellos, un renacer disfrazado de final.