Ella juró no volver al mar, pero lo que las olas devolvieron la hizo caer de rodillas. El mar había sido la bendición y la maldición de Elena. Desde niña lo amó, desde adulta lo temió, y desde la tragedia que cambió su vida lo evitó como si fuera una grieta abierta capaz de devorarla. No había vuelto a la playa desde la noche en que perdió a quien más amaba.

Cada amanecer, desde la distancia, escuchaba el eco de las olas como una voz insistente recordándole aquello que nunca logró superar. Vivía a solo diez cuadras del océano, pero jamás se permitió caminar hacia él. Era su forma de protegerse de una herida que seguía ardiendo sin descanso, aun después de tantos años.

Esa herida tenía nombre: Adrián, su esposo, el capitán del velero que jamás regresó. Aquella tormenta repentina hizo pedazos todo lo que habían construido juntos. El mar se lo llevó sin devolver siquiera un rastro, ni una prenda, ni una señal de despedida. Solo ausencia, silencio y recuerdos ahogados.

Los vecinos siempre le decían que debía dejar de culparse, que el mar era impredecible, que nadie podía desafiar la furia del viento. Pero Elena sabía que si Adrián había salido en aquella noche era por ella, porque habían discutido. Y esa culpa era un ancla hundida en su alma.

Durante cinco años, Elena evitó cualquier mención al océano. Guardó fotografías, escondió recuerdos, cambió de rutas solo para no alcanzar a ver el horizonte azul. Creía que así sanaría, pero cada intento la dejaba más rota, como si se negara a aceptar una parte fundamental de sí misma.

Un día, mientras limpiaba el altillo de su casa, encontró una caja vieja cubierta de polvo. Al abrirla, vio el cuaderno de bitácora de Adrián, lleno de notas, mapas y dibujos. Era como si él estuviera hablando desde aquellas páginas, recordándole los sueños que compartieron antes de que la tragedia lo devorara.

Entre las hojas había un pequeño papel doblado. Al abrirlo, Elena leyó la frase que la dejó sin aliento: “Si algún día sientes que ya no puedo volver a ti, busca lo que el mar siempre devuelve.” Aquellas palabras parecían un eco del pasado, un mensaje imposible, un susurro escrito antes del final.

Esa noche no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, recordando cada sonrisa de Adrián, cada travesía, cada promesa susurrada bajo la luna. Y por primera vez en años, sintió un impulso extraño: el deseo de volver a la playa. No para enfrentarlo, sino para entender qué quiso decir él con aquel mensaje.

Al amanecer, respiró hondo, tomó su abrigo y decidió caminar hacia el océano. Su corazón latía con fuerza, como si cada paso hacia la playa fuera un desafío a sus propios temores. El aire salado la golpeó antes de ver el agua, trayendo recuerdos que creía enterrados para siempre.

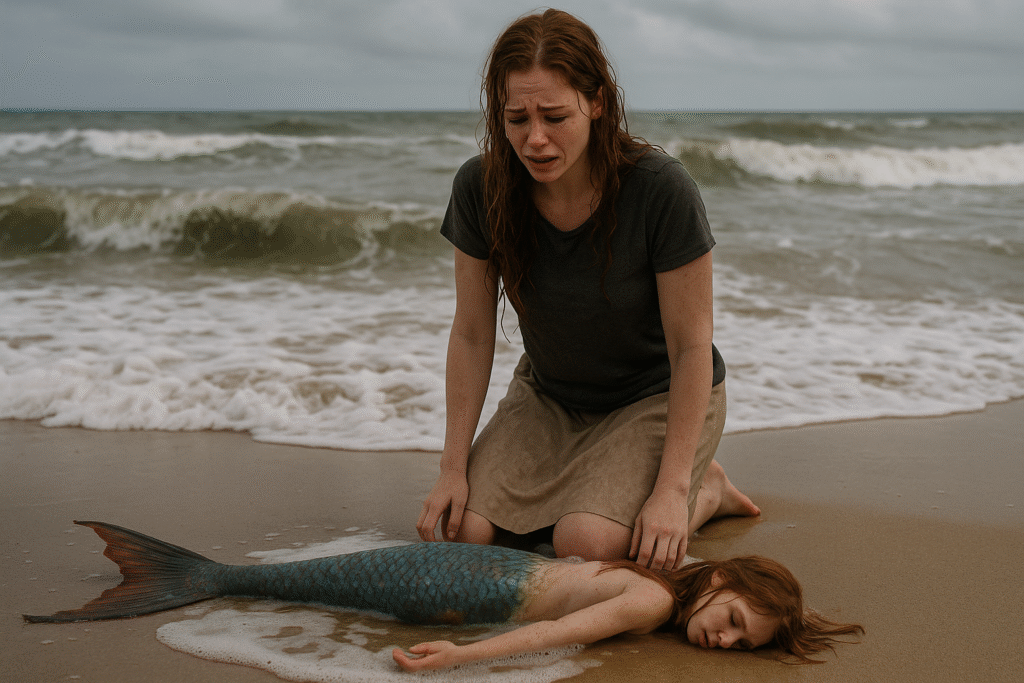

Cuando por fin la arena rozó sus zapatos, sus ojos se llenaron de lágrimas. El sonido de las olas la estremeció. Era como reencontrarse con un viejo amigo que también la había lastimado. Sintió que su pecho se abría lentamente, liberando un dolor que llevaba demasiado tiempo guardado.

Caminó hasta la orilla con pasos temblorosos. El agua fría tocó sus pies y un escalofrío recorrió su espalda. Quiso retroceder, pero algo dentro de ella le dijo que debía quedarse. El mar parecía tranquilo, como si también hubiera esperado ese momento desde hacía años.

Se quedó mirando el horizonte, recordando la última vez que vio a Adrián partir. Sus ojos se cerraron al sentir la brisa en su rostro. Por un momento, creyó escuchar su voz mezclada con el viento. Una mezcla de amor, nostalgia y un dolor antiguo se apoderó de ella.

Justo cuando pensaba alejarse, una ola más grande que las demás avanzó hacia ella, cubriendo parte de la arena donde estaba parada. Cuando el agua retrocedió, algo quedó enterrado en la orilla, brillando bajo la luz del sol. Elena frunció el ceño, incapaz de descifrar qué era desde la distancia.

Caminó lentamente hacia ese objeto. El corazón le golpeaba con tanta fuerza que creyó que iba a desmayarse. El sol reflejaba un destello plateado que hacía difícil diferenciar la forma. Pero a medida que se acercaba, un presentimiento la invadió. Algo dentro de ella sabía exactamente qué estaba viendo.

Al llegar, cayó de rodillas en la arena húmeda. Entre lágrimas y temblores recogió aquello que las olas habían devuelto: la cadena plateada que Adrián llevaba siempre, con el colgante en forma de brújula que jamás se quitaba. Esa misma que desapareció con él aquella noche de tormenta.

Elena la tomó con ambas manos, temblando. La desgastada brújula aún tenía grabadas sus iniciales y la frase que él mandó a hacer antes de casarse: “Para que siempre encuentres el camino de vuelta a mí.” Era imposible. Habían buscado durante semanas, sin encontrar nada. Y ahora el mar se la entregaba intacta.

El llanto de Elena se mezcló con la brisa. Era un llanto profundo, liberador, un grito ahogado que por fin encontraba salida. No sabía si era un mensaje, una señal o simplemente una coincidencia extraordinaria, pero en ese instante sintió, con absoluta claridad, que Adrián estaba con ella de alguna forma.

Apretó la cadena contra su pecho, sintiendo cada recuerdo, cada instante, cada palabra que nunca pudo decir. El mar seguía moviéndose frente a ella, pero ya no lo veía como enemigo. Era como si el océano hubiera guardado algo para entregárselo justo cuando estuviera lista para volver a mirar el mundo sin miedo.

Mientras lloraba, sintió que una mano invisible acariciaba su alma. No escuchó voces, pero una certeza inexplicable la atravesó. Adrián no había regresado en cuerpo, pero sí en un gesto, en un símbolo, en algo tan profundo que ninguna explicación humana alcanzaba para descifrarlo.

Se quedó un largo rato arrodillada, dejando que las olas se llevaran sus miedos. Cada ola parecía borrar un trozo de culpa, un fragmento de dolor, una parte del peso que cargaba. Y cuando por fin logró levantarse, sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre.

Caminó por la playa con la cadena entre los dedos. Sabía que el mar nunca devolvería a Adrián, pero la brújula era suficiente para recordarle que el amor verdadero no desaparece: se transforma, encuentra caminos, cruza distancias imposibles. A veces, incluso vuelve con una ola suavemente.

Al regresar a casa, colocó la brújula sobre la mesa y encendió una vela. Le habló a Adrián en voz baja, como si él pudiera escucharla. Le agradeció por el regalo, por el mensaje, por haberla acompañado incluso en su ausencia. Y por enseñarle que cerrar el corazón no era la forma de honrar el amor.

Esa noche durmió sin pesadillas. El mar ya no era un monstruo. Era una historia que había estado esperando su final. Y ahora, por primera vez desde la tragedia, Elena sintió que podía seguir adelante sin cargar el peso de lo imposible.

Pasaron los días, y cada mañana iba a la playa. No a buscar más señales, sino a recordar que el amor puede perdurar incluso en la distancia más grande. Las olas ya no le hablaban con tormenta, sino con una calma que curaba lentamente las heridas más profundas.

La gente del pueblo pronto notó su cambio. Elena, que antes caminaba con la mirada baja y los pasos pesados, ahora tenía una luz diferente en los ojos. Seguía sintiendo dolor, pero ya no era un dolor que la destruía; era uno que la fortalecía. Como si el mar le hubiera devuelto también una parte de sí misma.

Un día, mientras contemplaba el horizonte, una niña pequeña se le acercó con una sonrisa tímida.

—¿Está esperando a alguien? —preguntó con inocencia.

Elena tomó aire, mirando la brújula entre sus manos.

—No —respondió con una suave sonrisa—. Solo estoy recordando a alguien que nunca se fue del todo.

La niña asintió, como si entendiera un lenguaje secreto.

—Mi abuela dice que el mar siempre devuelve algo cuando el corazón está listo —dijo.

Elena sintió un escalofrío cálido recorrerla.

—Creo que tu abuela tiene razón —contestó, mirando el agua que brillaba bajo el sol matutino.

Desde entonces, cada vez que caminaba por la orilla, sentía compañía. No veía sombras ni fantasmas. Sentía presencia, amor, consuelo. Como si Adrián caminara a su lado, señalándole recuerdos que ya no dolían tanto. Cada paso era una reconciliación con su pasado.

Un atardecer, mientras el cielo se teñía de naranja y púrpura, Elena decidió algo importante. Sabía que seguiría visitando el mar, no por tristeza, sino por gratitud. El amor no se agota con la muerte. Se vuelve más profundo, más sutil, más verdadero. Y el mar le había enseñado eso de la manera más inesperada.

La cadena, que antes era una herida, ahora era un símbolo de vida. La llevaba al cuello como Adrián lo hacía, y cada vez que la tocaba, sentía un calor suave, como si una parte de él siguiera guiándola. No necesitaba pruebas científicas. El amor no entiende de lógica: entiende de milagros silenciosos.

Los vecinos comenzaron a contar historias. Algunos decían que habían visto la cadena antes en la playa, otros aseguraban que nunca estuvo allí. Pero nadie podía negar la transformación de Elena. Su alma respiraba de nuevo, su mirada había renacido, y el mar ya no la intimidaba. Era su refugio.

Un día, mientras caminaba por la arena, encontró un trozo de madera flotante con una inscripción casi borrada. Parecía parte de un bote. Se inclinó para leerla y, con sorpresa, descifró dos letras: A.R. Las iniciales de Adrián Rodríguez. No lloró. Solo sonrió. El mar seguía hablándole.

Elena guardó ese fragmento junto a la brújula y el cuaderno. No sabía si era una coincidencia, una señal o simplemente la forma del mundo de cerrar círculos. Pero sí sabía algo: ya no tenía miedo. La vida, con toda su dureza, también tiene un modo extraño de reparar lo que rompe.

Los siguientes meses fueron un renacer. Elena volvió a pintar, a escribir, a reír. Conservaba el amor por Adrián, pero ya no como una herida abierta, sino como una cicatriz hermosa que recordaba un amor real, profundo y eterno. Un amor que ni el mar pudo borrar.

Una tarde, mientras se despedía del océano, susurró:

—Gracias por devolvérmelo. Gracias por no dejar que me perdiera.

El viento sopló suavemente, como una respuesta.

Elena cerró los ojos y sintió que la paz la envolvía por completo, como si la marea la abrazara con ternura.

La vida siguió, como siempre lo hace. Pero Elena ya no estaba atrapada en el dolor. El mar, que antes representaba todo lo que había perdido, ahora simbolizaba lo que había recuperado: esperanza. Un puente entre el pasado y el presente, entre el dolor y la sanación.

Y aunque nunca supo cómo llegó a la orilla la cadena de Adrián, entendió que algunos misterios no están hechos para resolverse, sino para ser aceptados. Porque hay amores que no terminan: simplemente cambian de forma, vuelven con el viento y hablan a través de las olas.

Elena volvió a amar la vida sin dejar de amar a Adrián. Su historia no terminó con una tragedia, sino con una revelación: el amor verdadero nunca se ahoga. Solo se transforma y regresa cuando más lo necesitamos, incluso desde las profundidades del mar.

Cada día, al tocar su brújula, recordaba ese momento exacto en el que cayó de rodillas en la arena. Aquel instante en que el mar le devolvió no solo un objeto, sino una verdad que la liberó. El amor no desapareció con la tormenta. Solo se escondió hasta que ella estuvo lista para hallarlo.

Desde entonces, cada vez que veía una ola romper suavemente, susurraba en voz baja:

—Aquí estás.

Y el mar respondía con espuma, como si entendiera el lenguaje de los corazones que alguna vez se rompieron y ahora aprendieron a latir otra vez.

La historia de Elena se convirtió en un susurro del pueblo. Una historia que hablaba de pérdidas, señales, milagros silenciosos y despedidas transformadas en nuevas oportunidades. Una historia que recordaba que lo que se ama profundamente nunca se va del todo. Siempre encuentra el camino de vuelta.

Y así, el mar que un día la destrozó se convirtió en el mismo mar que la reconstruyó. Todo gracias a una cadena que cruzó la distancia entre dos mundos: el de los vivos y el de los recuerdos que nunca mueren.

Porque el amor, entendido en su forma más pura, siempre vuelve. A veces en palabras, a veces en sueños, a veces en silencios… y a veces en aquello que las olas, con paciencia infinita, deciden devolver a la orilla.

Y Elena, con la brújula al pecho y el corazón en calma, supo que nunca más caminaría sola.