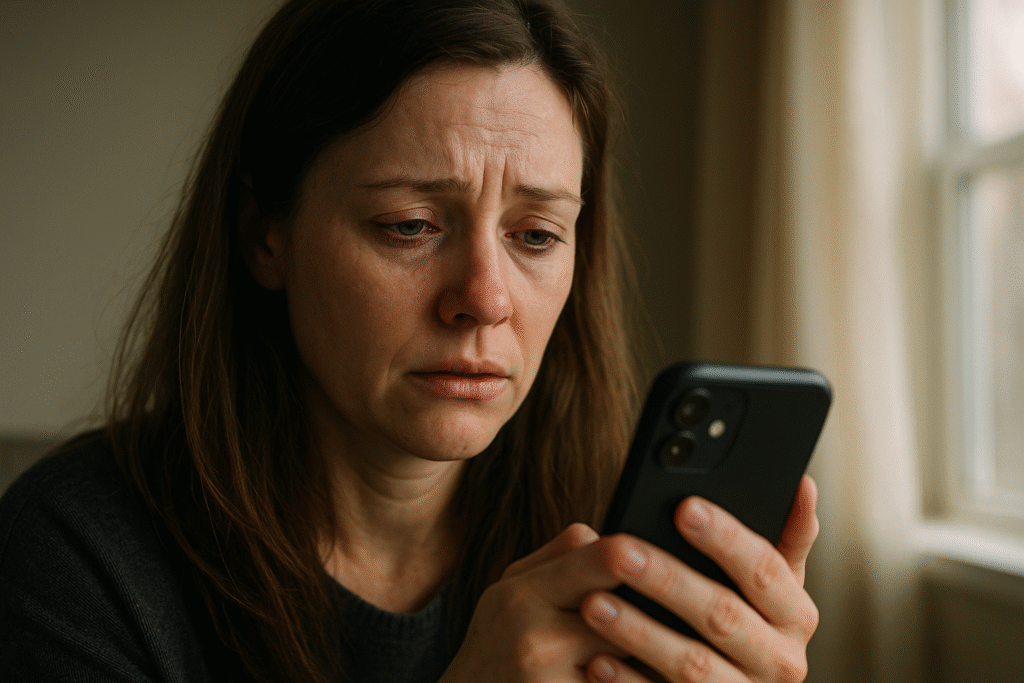

Ella recibió mensajes de su esposo muerto, hasta que supo quién los estaba enviando. La primera vez que sonó su teléfono a las 3:17 de la madrugada, Laura pensó que era una alarma mal configurada. Medio dormida, tomó el móvil con fastidio. Pero al ver la pantalla, el sueño se le arrancó de golpe: un mensaje nuevo, de un número que conocía de memoria… el de su esposo, muerto hacía ocho meses.

“¿Dormiste un poquito mejor hoy, Lau?” decía el texto. Era exactamente la forma en que él le hablaba cuando la veía agotada. Misma manera cariñosa, mismo diminutivo, misma calidez que creía perdida. El corazón le dio un vuelco. Revisó dos veces el número, como si sus ojos pudieran estar inventando cosas que el alma necesitaba.

Se levantó de la cama, encendió la luz y se quedó inmóvil en medio de la habitación. Su esposo, Marcos, había muerto en un accidente de tránsito. Ella misma había revisado su teléfono en el hospital. Estaba destrozado, igual que su mundo. Había dado de baja la línea. Lo sabía. ¿Cómo era posible entonces ese mensaje?

Durante horas se quedó mirando la pantalla, esperando que todo fuera un error de la compañía telefónica, un truco, un sueño raro. Pero la sensación era otra: era como si el pasado hubiera encontrado una grieta para colarse en su presente. No respondió. No se sentía capaz de teclear una sola palabra hacia lo imposible.

A la noche siguiente, a la misma hora, llegó otro mensaje. “No olvides desayunar mañana, ya sabes que te pones de mal humor sin café”. Laura sintió que las piernas le fallaban. Se sentó en el borde de la cama, temblando. Nadie más conocía tan bien sus rutinas, sus cambios de humor, sus pequeños defectos cotidianos como Marcos.

Los días siguientes, los mensajes se volvieron una rutina dolorosamente dulce. “¿Te acuerdas cuando nos perdimos en la playa?” “Hoy habría tocado pizza de viernes.” “Te extraño tus risas fuertes, las que te salían sin control.” Eran recuerdos compartidos, momentos que nadie más había vivido con ellos. Cada mensaje era una caricia… y una herida abierta.

Laura no sabía si tener miedo o consuelo. Parte de ella quería creer que era una señal del más allá. Otra parte, la que aún intentaba sostenerse en la realidad, le gritaba que alguien jugaba con su dolor. Pensó en llamar a la compañía telefónica, denunciar, bloquear el número. Pero ¿cómo bloquear la única voz que aún la nombraba como antes?

Una noche, incapaz de aguantar más, decidió responder. “¿Quién eres?” escribió, con los dedos fríos. La respuesta llegó en segundos: “Soy el que nunca dejó de mirarte dormir.” Ella lloró, abrazando el teléfono contra el pecho. Esa frase… se la había dicho Marcos alguna vez, riendo, después de una madrugada de insomnio y confidencias.

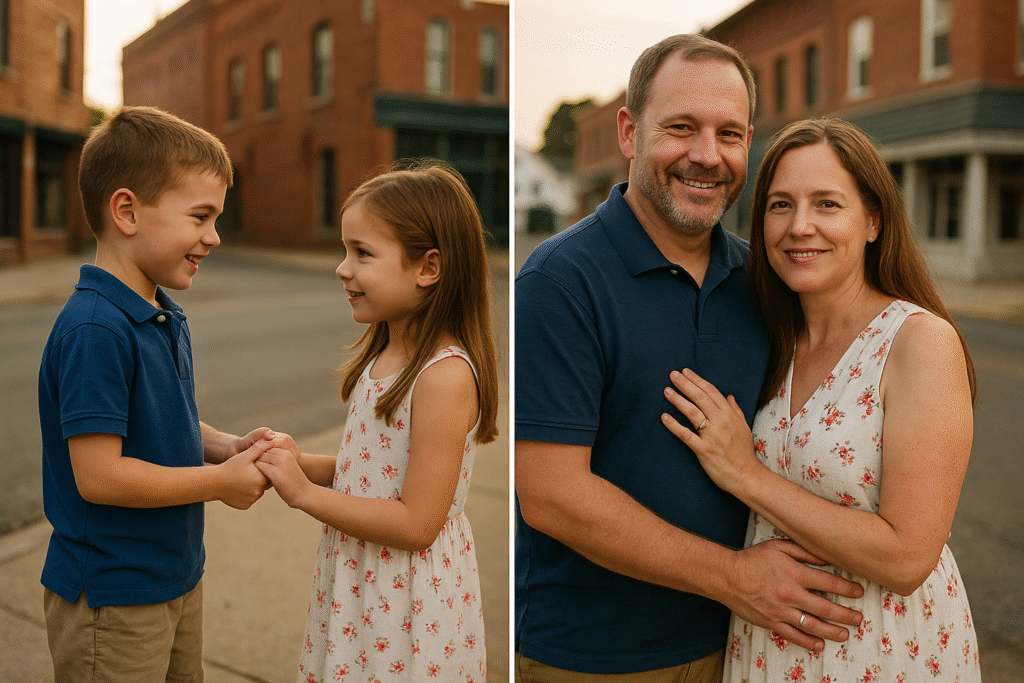

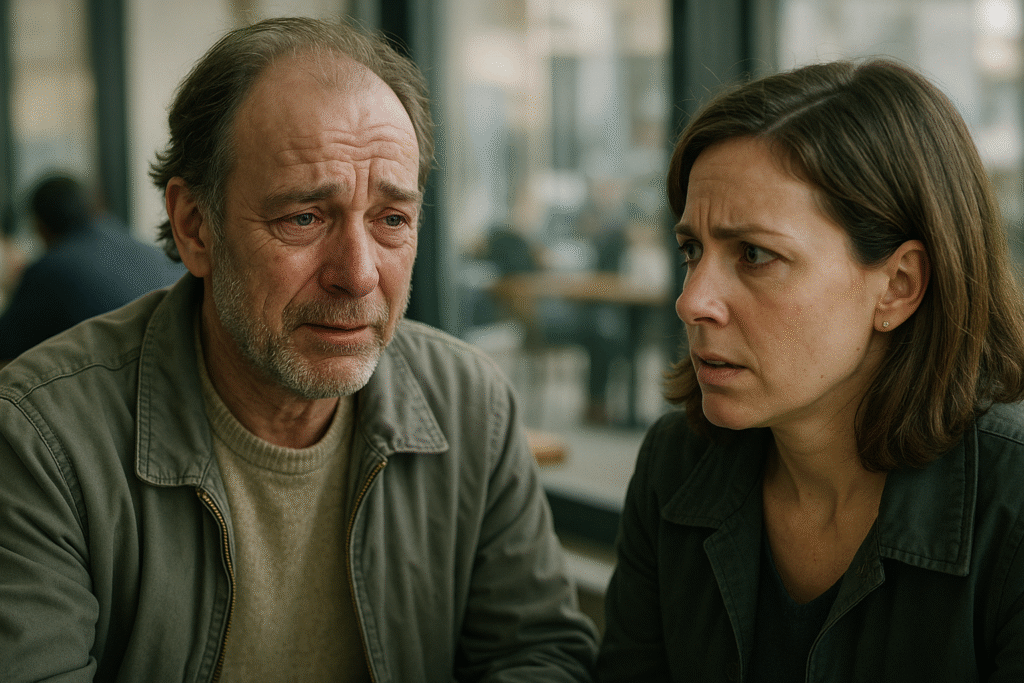

A la mañana siguiente, decidió hablar con su cuñada, hermana de Marcos. Le contó los mensajes, la hora, las frases. Esperaba que la tomara por loca. Pero ella solo la miró con los ojos llenos de lágrimas. “Mamá también dice que siente que él está cerca,” susurró. “Tal vez solo quiere que no sufras tanto.” No habló de líneas dadas de baja ni de lógica.

Pero la inquietud no la dejaba. Una tarde, llevó el teléfono a la compañía. Revisaron registros, movimientos, historial. El empleado frunció el ceño. “Es raro,” murmuró, “esta línea figura como cancelada hace meses. Pero los mensajes entran como si el número no estuviera asociado a ninguna cuenta actual.” Laura sintió que el piso se movía bajo sus pies.

“Podría ser un error del sistema”, dijo él, incómodo. “O alguien que está enmascarando el número. No lo sé. Esto… no es normal.” Ella salió sin respuestas, pero con más preguntas. ¿Quién podría tener tanto acceso a su historia con Marcos como para escribir de esa forma? ¿Quién sabía el detalle de su desayuno, sus peleas, sus reconciliaciones?

Los mensajes siguieron, cada vez más profundos. “No te culpes por lo que pasó. Ese día no dependía de ti.” “Sé que evitaste la avenida donde me perdiste. No hace falta que huyas de los lugares, amor.” Palabras que tocaban exactamente las culpas que nadie conocía. Ni siquiera su terapeuta. Culpa por no haber insistido en que él no saliera ese día.

Un mensaje en particular la derrumbó: “Tómate la mano derecha. Aún tiembla cuando escuchas motos, ¿verdad?” Ella se miró la mano. Temblaba, sí. Siempre que el ruido de un motor rompía el aire. Lo había ocultado, fingiendo normalidad. ¿Cómo alguien podría saber eso desde fuera de su propia piel? Sintió miedo. Y también una rendija de alivio.

Una noche, su hijo adolescente, Nico, la encontró llorando con el celular en la mano. Él sabía que su madre no había logrado soltar el duelo. “Mamá, ¿otra vez no dormiste?” preguntó. Ella dudó y luego, vencida, le mostró uno de los mensajes. Esperaba que se riera, que le dijera que era un engaño barato. Pero Nico se quedó serio, demasiado serio.

La expresión de su hijo cambió. Bajó la mirada, apretó la mandíbula, respiró hondo. “Mamá… hay algo que tengo que decirte,” comenzó. Laura sintió un pinchazo de alerta en el pecho. “¿Qué hiciste?” preguntó, con miedo. Nico fue hacia su cuarto y volvió con una pequeña caja metálica. Dentro, un viejo SIM card, el chip del celular de Marcos que supuestamente estaba destruido.

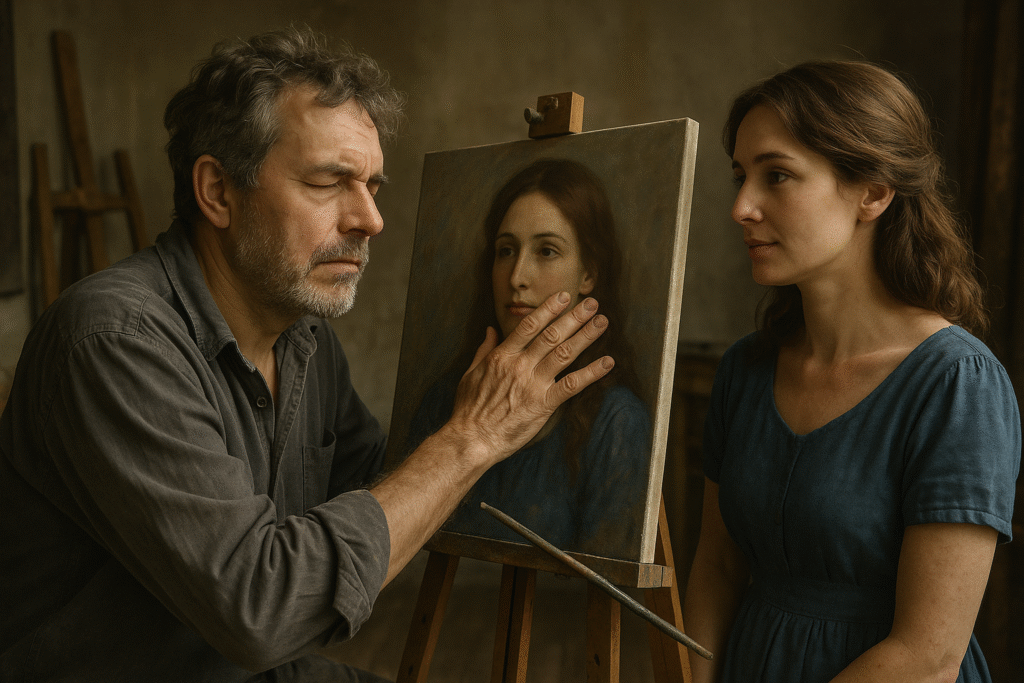

“Lo encontré en la ropa del hospital,” confesó el chico, con los ojos llenos de lágrimas. “No quise que lo tiraran. Lo guardé sin decir nada. Lo tuve meses en mi cajón. Un día, no podía más de verte así. Fui a un técnico, lo activó temporalmente en un teléfono viejo. Y… te escribí.”

Las palabras se fracturaron en el aire. Laura sintió que alguien le arrancaba de golpe la alfombra emocional donde estaba parada. “¿Tú…? ¿Has sido tú todo este tiempo?” Nico asintió, con vergüenza. “Mamá, yo… pensé que si leías algo como si fuera papá, te calmaría un poco. No quería engañarte. Solo quería que dejaras de mirarte como si te hubieras muerto tú también.”

Él siguió hablando, entre sollozos. “Usé frases de cosas que escuché, cosas que él decía, cosas que tú contabas. Pensé que podía ayudarte a dormir. Pero se me fue de las manos. No sabía cómo parar. Cada vez que te veía sonreír después de un mensaje, sentía que valía la pena seguir.”

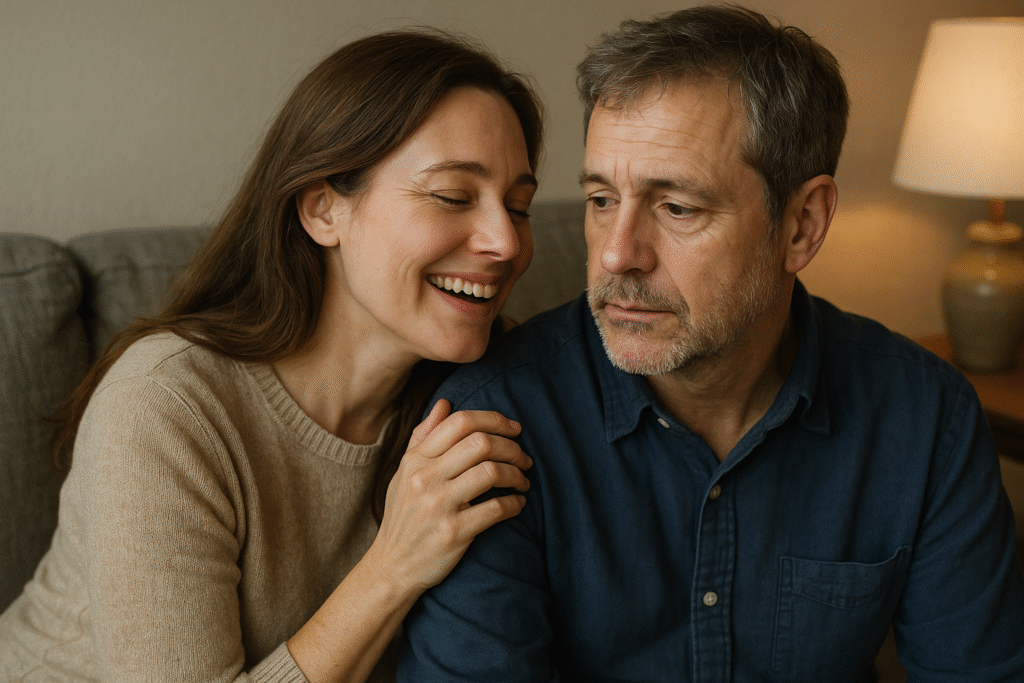

Laura estaba entre la rabia, el dolor y una ternura desgarradora. Su hijo, en su torpeza adolescente, había jugado a ser puente con un muerto para salvarla de su propia oscuridad. Era cruel y hermoso al mismo tiempo. Se sentó, sin fuerzas, y él se arrodilló frente a ella, temblando. “Lo siento, lo siento. Yo también extraño a papá,” repetía.

El silencio se llenó de respiraciones cortadas y lágrimas compartidas. Laura le levantó el rostro con suavidad. Vio en los ojos de su hijo la misma mirada que Marcos tenía cuando se sentía culpable. Entendió que no era maldad. Era desesperación. Él también había perdido a su padre. Y de algún modo, había tenido que inventárselo para no perder también a su madre.

“¿El mensaje de mi mano temblando… también fuiste tú?” preguntó ella, con voz rota. Nico asintió. “Te he visto apretarla cada vez que pasa una moto. Pensé… que si papá te decía que lo sabía, tal vez dejarías de esconderlo.” Laura rompió a llorar otra vez, pero esta vez el llanto tenía otro sabor: el del reconocimiento.

Con el tiempo, la rabia se diluyó, dejando lugar a una extraña gratitud. Lo que su hijo había hecho estaba mal… y al mismo tiempo, la había sostenido cuando ella no encontraba de dónde agarrarse. Le pidió que dejara de enviar mensajes desde ese número. “No necesito que papá me escriba,” dijo al fin. “Necesito aprender a escucharlo desde otro lugar.”

La última noche que sonó el teléfono a las 3:17, Laura ya sabía quién estaba al otro lado. El mensaje decía: “Esta será la última vez. No porque deje de amarte, sino porque ahora puedes caminar sola. Te veo en él. En sus ojos. En su voz. En su risa. No te sueltes de su mano.” Al final, un simple: “Siempre tuyo”.

Nico estaba parado junto a la puerta, mirando. “Lo escribí, pero… lo sentí distinto,” confesó. “Fue como si… yo también necesitara despedirme de esta forma.” Laura se levantó, lo abrazó con toda la fuerza que no se había permitido usar para abrazarse a sí misma. “Nos despedimos los tres,” susurró. “Papá desde donde esté, tú desde tu culpa, yo desde mi negación.”

A partir de esa noche, el teléfono dejó de sonar a las 3:17. El silencio se hizo raro al principio, como cuando se apaga un ventilador después de horas y se descubre que el ruido formaba parte del ambiente. Pero de a poco, ese silencio se volvió respirable. Ya no estaba lleno de ausencia, sino de espacio para algo nuevo.

Laura empezó a ir a terapia con su hijo. Hablaron de Marcos, de la noche del accidente, de las culpas inventadas y las que no. Lloraron juntos, rieron con recuerdos, sacaron fotos de cajas que llevaban meses cerradas. De alguna forma, los mensajes falsos habían abierto una puerta para conversaciones verdaderas que nunca se habían animado a tener.

Una mañana, mientras tomaban café, Nico le preguntó: “¿Estás enojada conmigo todavía?” Ella pensó un momento. “Estoy dolida por cómo lo hiciste,” respondió con honestidad. “Pero si miro más hondo, veo algo distinto: un hijo desesperado buscando cualquier forma de que su mamá no se apagara del todo. Me dueles… y me conmueves al mismo tiempo.”

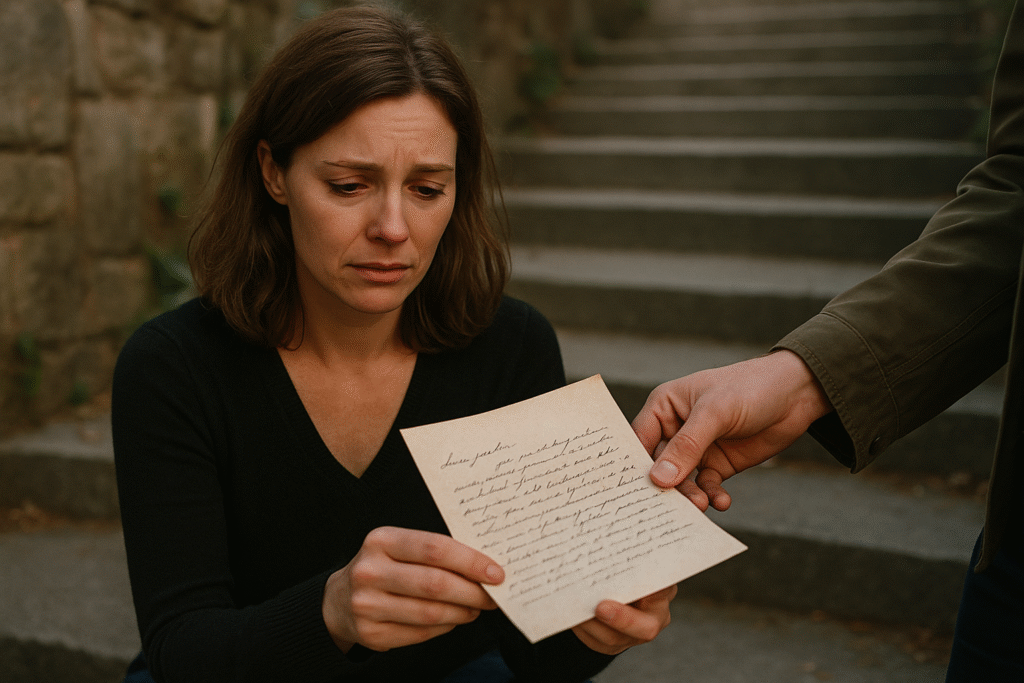

Comenzó a guardar los mensajes en una carpeta especial del teléfono. No como si fueran palabras de Marcos, sino como testimonio del puente torpe y necesario que su hijo había intentado construir. Cada frase era ahora una prueba de amor imperfecto, pero amor al fin. Y en esa imperfección, Laura encontró un comienzo.

Con el tiempo, dejó de despertar a las 3:17. El cuerpo, obediente, soltó la costumbre. Empezó a dormir mejor, a comer mejor, a mirarse en el espejo sin tanto reproche. A veces, al escuchar una moto, su mano seguía temblando. Pero ya no escondía ese temblor. Lo respiraba. Lo abrazaba. Lo dejaba pasar como se deja pasar una ola.

Un día, sentada en la mesa del comedor, escribió una carta a Marcos. No en el teléfono, sino en papel. “No necesito que me escribas desde ninguna parte,” decía. “Te llevo en estos dos ojos que se parecen a los tuyos, en esta risa que aún aparece sin permiso, en este hijo que hizo lo imposible por mantenerte vivo sin saber cómo.”

Guardó la carta en una caja junto a fotos, entradas de cine, tickets de viajes y el primer dibujo que Nico le había hecho de pequeño, donde aparecían los tres tomados de la mano. Miró la caja con lágrimas tranquilas, sabiendo que el amor no necesita mensajes de madrugada para seguir existiendo.

Esa noche, el cielo estaba especialmente estrellado. Nico salió al balcón y llamó a su madre. “Mira,” dijo, señalando un punto brillante. “Ese era el que le gustaba a papá, ¿te acuerdas? Siempre decía que parecía estar más cerca que las demás.” Laura sonrió. “Sí, me acuerdo. Y creo que hoy también está un poquito más cerca.”

Ya no necesitaba que el número de Marcos apareciera en la pantalla. Ahora, cuando lo extrañaba, hablaba en voz alta. A veces con enojo, a veces con ternura, a veces con humor. Y en las miradas cómplices con su hijo, encontraba respuestas que ningún mensaje de texto podría igualar. Eran tres, de alguna manera, caminando juntos todavía.

Con el tiempo, cuando alguien le contaba historias de señales del más allá, Laura ya no se burlaba ni se aferraba desesperadamente. Sonreía y decía: “A veces las señales vienen de donde menos imaginas. A veces vienen de alguien vivo, intentando sostenerte desde su propio dolor.” Sabía que, en su caso, la señal había sido un chico asustado con un viejo SIM en la mano.

Lo más importante no fue descubrir quién enviaba los mensajes.

Fue descubrir por qué.

Porque detrás de cada texto había un niño intentando sostener el mundo que se le derrumbaba, una madre tratando de seguir respirando, y un hombre ausente que, de alguna manera, seguía uniéndolos incluso desde el vacío.

Y en ese descubrimiento, Laura entendió que el amor no termina cuando el teléfono deja de sonar.

Solo cambia de voz.