Ella se reencontró con su amor de juventud en un asilo, y lo que él le dijo la hizo llorar como la primera vez. Ella nunca pensó que volvería a verlo con vida.

El sonido del carrito de medicinas resonaba por el pasillo del asilo mientras ella caminaba despacio, sosteniendo un ramo de flores marchitas entre las manos. Había ido a visitar a una vecina de su madre, una cortesía casi obligada. Pero al pasar frente a la sala común, lo vio. Sentado junto a la ventana, con la mirada perdida en el jardín.

Julián.

El mismo nombre que había jurado no volver a pronunciar en voz alta.

El corazón le dio un vuelco tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared. Habían pasado más de cincuenta años desde la última vez que lo vio, de pie en la estación del tren, con una maleta en la mano y la promesa rota en los ojos. Él partió. Ella se quedó. Y el silencio llenó décadas.

Ahora estaba ahí, con el cabello blanco desordenado, la piel surcada de arrugas y una manta sobre las piernas. Pero su gesto… su gesto era el mismo: esa forma de fruncir el ceño cuando pensaba demasiado, de morderse el labio inferior como si contuviera palabras. A su lado, una enfermera le hablaba despacio. Él asentía, pero la mirada estaba lejos.

—¿Está bien, señora? —preguntó una auxiliar al verla pálida.

Ella apenas pudo responder.

—¿Cómo se llama el señor de la ventana?

—Don Julián —contestó la mujer, sin darle importancia—. Llegó hace unos meses. Casi no recibe visitas.

Ese nombre, dicho por otra voz, fue el golpe final. No era un fantasma. No era un error. Era él.

Elena —porque así se llamaba ella— dudó durante minutos eternos antes de atreverse a entrar en la sala común. Sus pies parecían de piedra, pero algo más fuerte que el miedo la empujaba: la necesidad de cerrar un capítulo que nunca terminó. Se acercó despacio, como quien se acerca a una herida que no sabe si está cicatrizada o sigue abierta.

—Julián… —susurró, con una voz que no escuchaba desde su juventud.

Él tardó en reaccionar. Sus ojos, opacos por los años, tardaron unos segundos en enfocar su rostro. Primero vio solo una silueta. Luego, una mujer mayor sosteniendo flores. Y luego, algo imposible: unos ojos que conocía de memoria. Se incorporó un poco, incrédulo.

—¿Elena?… —dijo, como si el nombre le quemara la lengua.

La sala desapareció.

Ya no había paredes blancas ni olor a alcohol. Solo una estación de tren, dos adolescentes con manos sudorosas, promesas de cartas que nunca llegaron. Elena sintió que el tiempo se doblaba dentro del pecho. Quiso decirle tantas cosas que se trabó en la primera:

—Has envejecido —intentó bromear, pero la voz se le quebró.

—Tú también —respondió él, con una sonrisa torpe que aún tenía destellos del muchacho que fue.

Se sentó frente a él, sin saber dónde poner las flores ni las manos ni la mirada.

—No sabía que estabas aquí —dijo—. Me lo habrían dicho.

—Yo tampoco sabía que tú seguías en este pueblo —contestó él—. Siempre pensé que te habías ido… como yo.

Se hicieron un silencio largo, lleno de recuerdos que apretaban la garganta.

—Te fuiste sin despedirte —soltó ella, al fin, mirando el suelo.

Él respiró hondo.

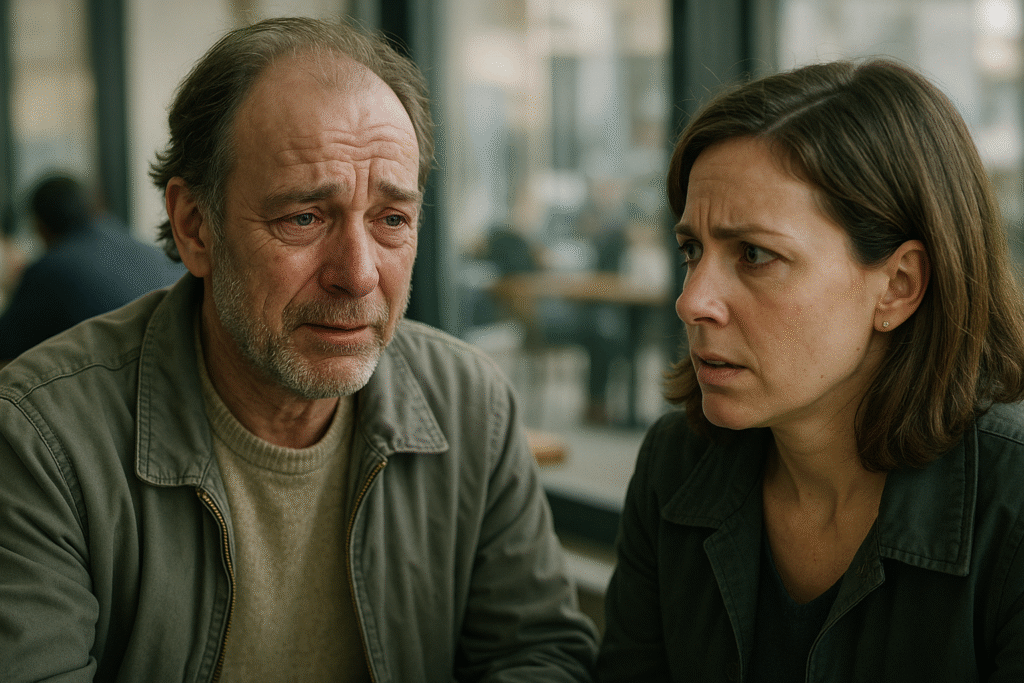

—No tenía valor para verte llorar otra vez —confesó—. Y porque… tu padre me echó de tu casa antes de amanecer. Me dijo que no volviera más, que tú merecías algo mejor que un muchacho sin nada.

Elena sintió el mundo tambalearse. Esa versión de la historia nunca la conoció.

—Mi padre me dijo que tú elegiste irte —murmuró, con lágrimas acumulándose—. Que preferiste tu trabajo en la ciudad a una vida conmigo.

Julián negó con la cabeza, con una dureza que sus huesos ya no tenían, pero su corazón sí.

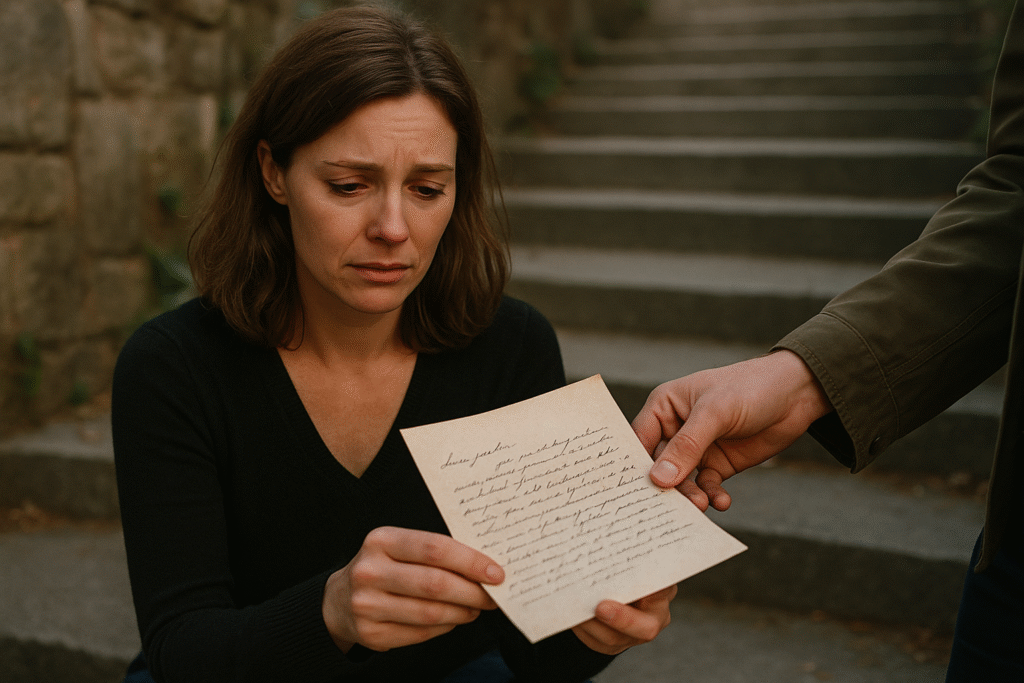

—Preferí que no sufrieras por mi culpa —dijo—. Te escribí. Cada mes, por años.

Elena lo miró, sorprendida.

—Nunca recibí una sola carta —susurró.

Él bajó la mirada.

—Hace unos meses, cuando mi hermana murió, encontré una caja en su armario —explicó—. Tenía tu nombre. Eran todas mis cartas, sin abrir. Ella pensaba que te hacía un favor. Que debías olvidarme.

Las manos de Elena comenzaron a temblar. No solo habían perdido una historia; les habían robado la verdad.

—¿Y por qué no volviste? —preguntó ella, con un hilo de reproche viejo.

—Porque cuando al fin tuve dinero para volver —respondió—, me dijeron que estabas casada, que tenías hijos, que eras feliz.

Ella rió entre lágrimas.

—Me casé, sí —admitió—. Pero nunca aprendí a amar como se ama a los diecisiete. Lo hice como se ama cuando se ha perdido algo que no se recupera.

Julián la miró con los ojos llenos de un dolor manso.

—Yo no me casé —dijo—. Viví acompañado a ratos, pero nunca completo. Siempre había un hueco con tu nombre.

Esas palabras, pronunciadas por un hombre viejo, le dolieron más que cualquier confesión apasionada de juventud. Porque no sonaban a novela. Sonaban a verdad trabajada a golpes de tiempo.

Una lágrima se deslizó por la mejilla de Elena, lenta, pesada.

—¿Y ahora qué hacemos con todo esto? —preguntó, medio riendo, medio llorando—. Mira la edad que tenemos.

Julián sonrió con suavidad.

—No venías a buscarme —observó—. Venías a otra cosa. El destino se encargó del resto.

Ella asintió.

—Venía a ver a la amiga de mi madre —explicó—. Pero la cama estaba vacía. Me dijeron que había fallecido ayer.

—Entonces te trajeron igual aquí —dijo él—. A otra cama, a otra despedida… o a lo contrario.

La enfermera se acercó para ofrecerles té. Ellos ni la escucharon. Estaban demasiado ocupados intentando sostener con las manos arrugadas una vida que se les escurría entre los dedos. No para rehacer lo irreparable, pero sí para entenderlo por fin.

—¿Tienes prisa? —preguntó Julián.

—No tanta como antes —respondió ella—. De joven siempre tenía algo urgente. Hoy lo único urgente es no seguir posponiendo lo que el corazón pide.

Él rió con un sonido que parecía haberse quedado atrapado décadas en su pecho.

—Sigues hablando como cuando discutías con tu padre —comentó—. Te defendías hasta de los muebles.

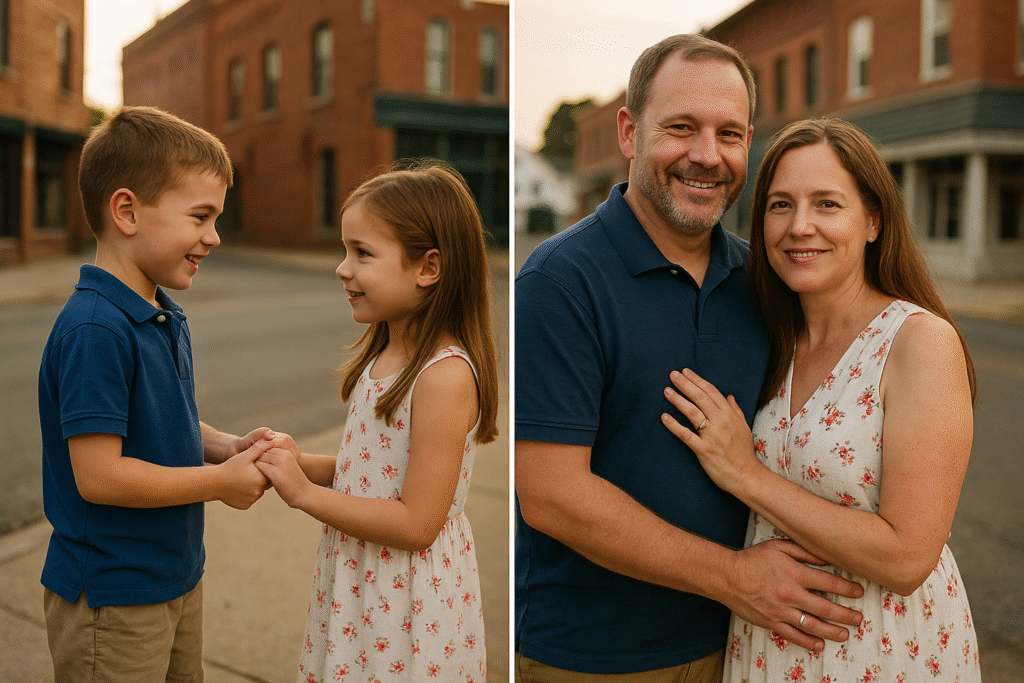

Pasaron horas hablando. Recordaron la bicicleta oxidada con la que él la llevaba al río, el banco de la plaza donde se dieron su primer beso, la vez que se prometieron irse juntos y no volver jamás. También hablaron de lo que vino después: los hospitales, los trabajos, la soledad, los cumpleaños sin velas suficientes, las sillas vacías en Navidad.

En un momento, Elena bajó la voz.

—Pensé que te odiaba —admitió—. Por muchos años. Te culpé de todo: de mi tristeza, de mi miedo, de no irme nunca. Pero ahora entiendo que a veces uno hace lo mejor que puede… con lo poco que tiene dentro.

Julián asintió, con los ojos brillando.

—Yo también me odié —confesó—. Por no ser suficiente para quedarme.

El silencio que siguió fue distinto. No era incómodo ni pesado. Era el silencio de quienes se han dicho, por fin, lo que se debían. Elena se levantó un momento, fue hasta la ventana y miró el jardín.

—¿Sabes qué es lo más triste? —preguntó sin voltearse—. No que nos separaron. Sino todo lo que podríamos haber sabido el uno del otro si alguien nos hubiera dicho la verdad antes.

—Estamos aquí todavía —respondió Julián—. Tal vez no podamos vivir un amor de juventud, pero podemos vivir otra cosa: un amor que ya no tiene que demostrar nada.

Ella se volvió hacia él.

—¿Y qué quieres de mí ahora, a esta edad? —preguntó, con una franqueza casi infantil.

Él la sostuvo con la mirada, esa mirada que nunca olvidó.

Entonces, dijo la frase que la hizo llorar como la primera vez:

—Solo quiero que, si algún día te preguntan si fuiste amada, pienses en mí antes de decir que no.

Las palabras se clavaron en el centro de su historia. No eran un reclamo ni una declaración desesperada. Eran una verdad sencilla, desnuda, sostenida por años de silencio. Elena sintió que algo se rompía y se acomodaba al mismo tiempo. Lloró, sí. Pero esas lágrimas no eran de la niña abandonada. Eran de la mujer que, por fin, entendía.

Se acercó a él, tomó su mano arrugada y la sostuvo con firmeza.

—Entonces escúchame bien tú también —respondió—. Si algún día te preguntan si alguna vez te esperaron de verdad, piensa en mí. Porque aunque no volvías, nunca dejé de imaginarte entrando por la puerta… así, como hoy. Viejo, cansado, pero con la misma mirada.

Desde entonces, Elena comenzó a visitar el asilo cada semana. No como una obligación, sino como un ritual. Le llevaba galletas, libros viejos, historias nuevas. Julián la esperaba siempre junto a la ventana, con la manta sobre las piernas y una expresión que mezclaba nervios de adolescente con tranquilidad de anciano que ya no tiene miedo del tiempo.

Hablaban del pasado, sí. Pero también del presente. De los pájaros que se posaban en el árbol del jardín, del enfermero que cantaba boleros desafinados, de las noticias del pueblo que llegaban distorsionadas. Se acompañaban en lo cotidiano, que es donde el amor de verdad se asienta cuando las grandes escenas se han ido.

Un día, una de las enfermeras, conmovida, les preguntó:

—¿Cuántos años llevan juntos?

Ellos se miraron y rieron.

—Ni uno… y toda la vida —respondió Elena.

No necesitaban explicar más. Era un amor que había vivido completo en el territorio de lo que pudo ser, y al final encontró un rincón en lo que todavía puede ser.

Elena sabía que no tendrían décadas para recuperar lo perdido. Quizá tendrían apenas unos meses, unos años con suerte. Pero también entendió que hay amores que no necesitan tiempo, sino verdad. Ellos ya habían sobrevivido a lo peor: a los malentendidos, a las cartas ocultas, a los silencios impuestos. Lo que quedaba ahora era un regalo tardío.

La última vez que lo vio con vida, él estaba más débil.

—No llores cuando me vaya —le pidió—. Ya lloraste demasiado por algo que creías que se había terminado. Esta vez, cuando me vaya, quiero que pienses que al menos llegamos a tiempo para decirnos lo que importaba.

Elena apretó su mano con fuerza.

—Llegaste tarde —corrigió—. Pero llegaste. Eso es lo que cuenta.

Cuando Julián murió, ella no lloró como en los funerales de juventud. Lloró sentada en el banco frente al asilo, con el sol en la cara, sintiendo que dentro de su pecho algo se acomodaba en paz. Ya no había “qué hubiera pasado si…”. Había “esto pasó, así, con sus errores y sus milagros”. Y eso, de algún modo, era suficiente.

Volvió a la sala común unos días después. En la pared donde él se sentaba, alguien había colgado una foto: Julián y Elena, tomados de la mano, riendo como dos niños que no conocen la palabra “demasiado tarde”. La enfermera le dijo que él había pedido que esa foto se quedara ahí “para que quede constancia de que el amor llega… aunque se pierda el tren”.

Elena se rió entre lágrimas. Se sentó en el mismo sillón, miró por la ventana y susurró:

—Gracias por lo que me dijiste. Ahora, si algún día me preguntan si fui amada, no solo pensaré en ti. Diré tu nombre en voz alta. Sin miedo. Sin dolor. Solo con gratitud.

Y por primera vez, no sintió que el pasado pesara. Sintió que acompañaba.

Ella se reencontró con su amor de juventud en un asilo, y lo que él le dijo la hizo llorar como la primera vez.