Ella soñó durante años con el mismo hombre, hasta que lo vio por primera vez en una estación de tren. Durante más de quince años, Lucía soñó con el mismo hombre cada noche. No era un rostro inventado: tenía una cicatriz en la ceja izquierda, ojos verdes profundos y una sonrisa que la hacía sentir en casa, aunque nunca lo había visto en la vida real. Despertaba siempre con la sensación inexplicable de extrañarlo.

Sus sueños eran tan vívidos que podía recordar cada detalle: el sonido del tren frenando, el olor del café recién servido, y una estación antigua donde siempre lo veía esperándola. Él la llamaba por su nombre, sin presentaciones, sin miedo, como si llevaran toda una vida conociéndose. Aquello se volvió su refugio silencioso.

Con el tiempo, los sueños se volvieron más intensos. Él comenzaba a hablarle con urgencia, diciéndole frases que despertaban a Lucía sobresaltada: “Ya falta poco”, “Te estoy buscando”, “No te rindas”. Ella vivía su rutina diaria preguntándose si estaba perdiendo la razón o si el destino intentaba decirle algo que no lograba comprender.

Las personas más cercanas a Lucía creían que era solo un sueño recurrente producto de la soledad. Pero ella sabía que había algo más. Nunca antes había sentido una conexión así con alguien real, mucho menos con alguien inexistente. Sin embargo, cada sueño dejaba una huella tan profunda que despertaba llorando sin motivo.

Años después, la vida de Lucía comenzó a derrumbarse. Perdió su trabajo, terminó una relación dañina y sintió que todo el mundo parecía avanzar mientras ella se quedaba estancada. Fue durante esa época oscura que los sueños cambiaron: él ya no sonreía. Ahora la miraba con tristeza, como si intentara advertirle de algo.

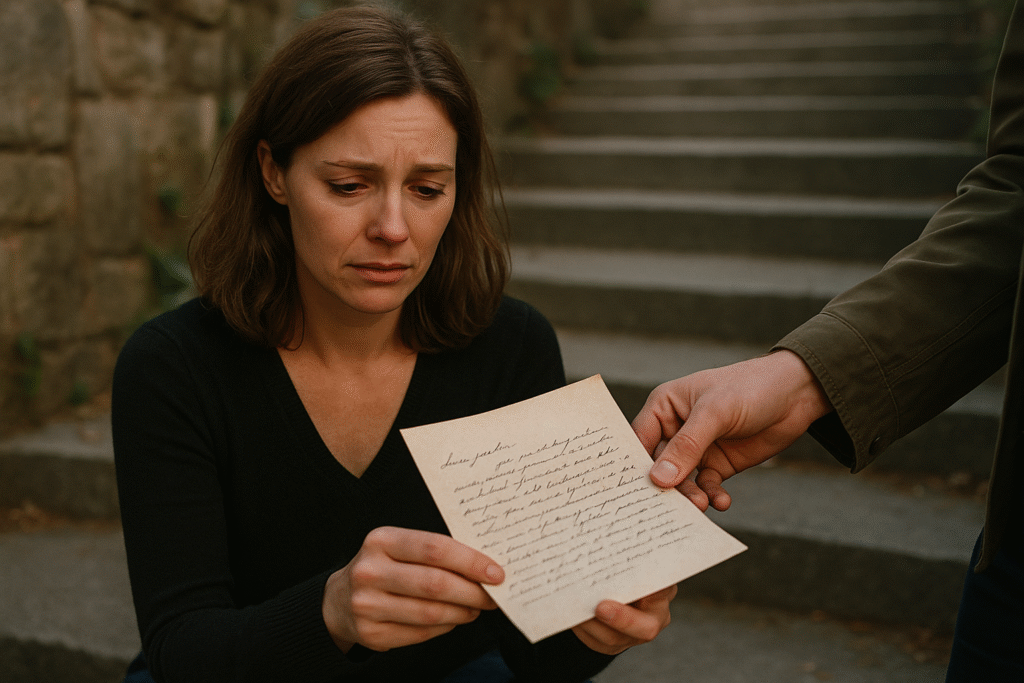

Una noche, la voz del hombre en su sueño fue más clara que nunca. “Mañana”, dijo, mirándola fijamente a los ojos. “Mañana, estación Central, 7:45”. Lucía despertó jadeando, con el corazón acelerado y una certeza inexplicable recorriéndole el cuerpo. No sabía si estaba volviéndose loca, pero tampoco podía ignorarlo.

Al día siguiente, con el amanecer pintando el cielo de naranja, decidió ir a la estación. No esperaba nada real. Solo quería dejar de sentir aquella ansiedad constante. Caminó entre la multitud sintiendo un déjà vu abrumador: los puestos de café, el sonido del reloj, los anuncios metálicos. Todo era idéntico a sus sueños.

Llegó a las 7:40. El frío se filtraba por su abrigo, pero sus manos sudaban. Se sentó en una banca, mirando cada rostro con esperanza y terror. Por un momento se sintió ridícula, pero algo dentro de ella insistía en quedarse. Era la misma intuición que había vivido en cada sueño durante años.

A las 7:45 exactas, un tren frenó con un chirrido familiar. La puerta se abrió. Y entonces lo vio. El hombre del tren. El hombre de sus sueños. Con la cicatriz, los ojos verdes, la misma presencia que la había acompañado en silencio toda su vida. Lucía sintió que el aire abandonaba sus pulmones.

Él la miró, completamente inmóvil. Sus ojos se abrieron con el mismo asombro, seguido de algo aún más profundo: reconocimiento. No sorpresa, no confusión. Reconocimiento absoluto. Caminó hacia ella como si el mundo desapareciera a su alrededor. Lucía apenas podía respirar. Cada paso suyo era el eco exacto de sus sueños.

Él se detuvo frente a ella, temblando.

—Eres tú —susurró, como si temiera romper el momento.

Lucía sintió las piernas fallarle.

—¿Cómo… cómo me conoces?

—Porque llevo soñando contigo desde que tengo memoria —respondió él, con lágrimas que brillaban bajo la luz de la estación.

Ese instante quebró algo dentro de ella. Era real. Todo era real.

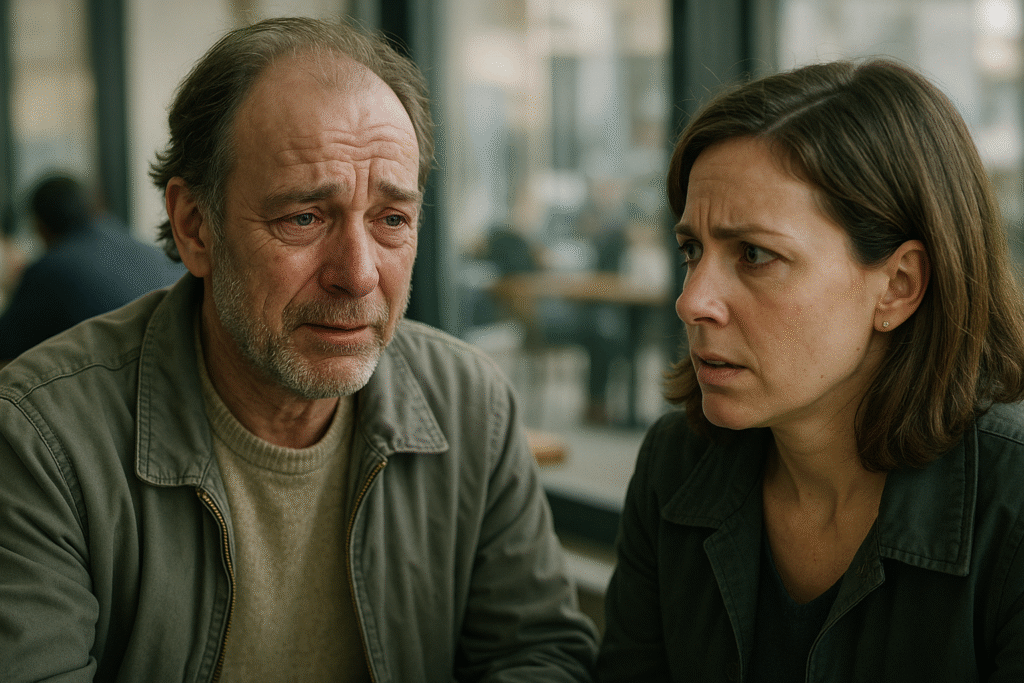

Se sentaron juntos en la banca. Él se presentó como Adrián, un músico que vivía del otro lado de la ciudad. Contó que había tenido los mismos sueños desde niño, siempre en una estación idéntica, siempre viendo a la misma mujer: ella. Solo que nunca había podido alcanzarla. Lucía lloró al escucharlo.

Adrián confesó que, en sus sueños más recientes, ella aparecía triste, perdida, como si necesitara ayuda urgente. Eso lo impulsó a seguir una corazonada esa mañana. No sabía por qué, pero sintió que debía tomar ese tren específico. Cuando bajó y la vio, comprendió que las piezas de su vida por fin encajaban.

Ambos comenzaron a compartir detalles de sus sueños. Eran idénticos. Las fechas, las frases, incluso los gestos. Cada coincidencia era una prueba más de que algo inexplicable los unía desde siempre. Lucía se estremeció al darse cuenta de que ninguno había imaginado al otro. Era como si sus almas se hubieran conocido antes.

—¿Crees en las vidas pasadas? —preguntó Adrián.

Lucía no sabía qué responder.

—No lo sé —dijo—. Pero creo en esto. En nosotros.

Él sonrió con esa misma expresión que ella había visto cientos de veces en sueños.

—Entonces no necesitamos explicación —respondió—. Solo tiempo. El resto ya lo vivimos en otra parte.

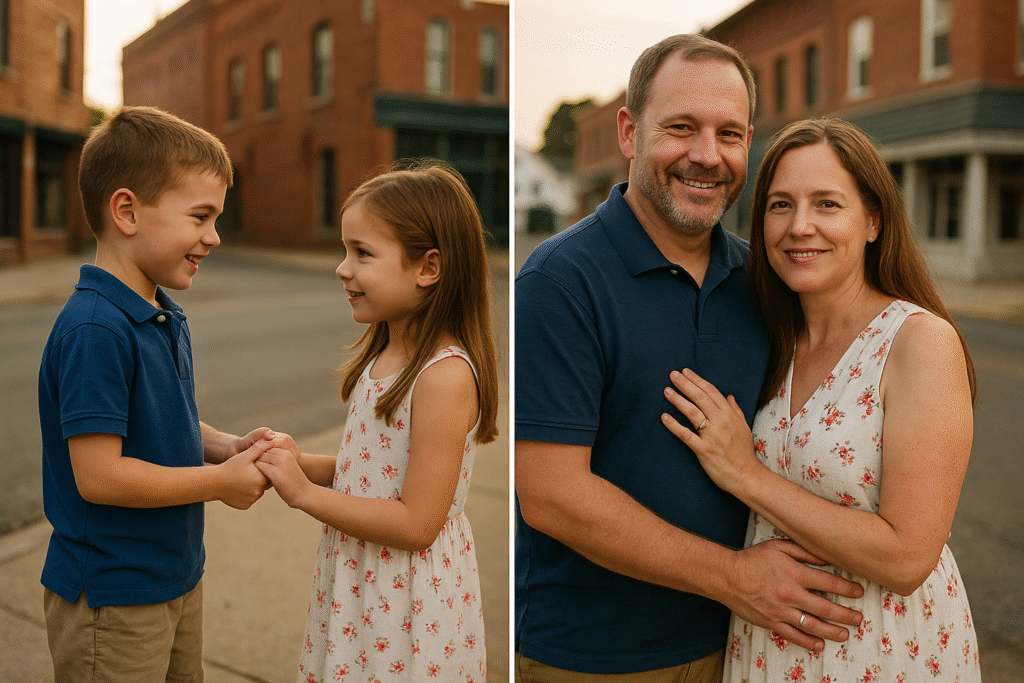

Los días siguientes fueron una mezcla de magia y miedo. Pasaban horas hablando, paseando, descubriendo detalles que los conectaban de formas inimaginables. Compartían los mismos miedos, las mismas memorias difusas, incluso la misma canción favorita sin recordar cómo la habían aprendido. Todo parecía tejer una historia que ya estaba escrita.

Pero no todo era perfecto. Lucía tenía miedo. Miedo de perderlo. Miedo de que no fuera real. Miedo de que los sueños fueran solo proyecciones de su dolor pasado. Adrián también tenía sus dudas, temiendo que el destino fuera demasiado frágil para sostenerlos. Aun así, ambos volvieron a la estación cada noche.

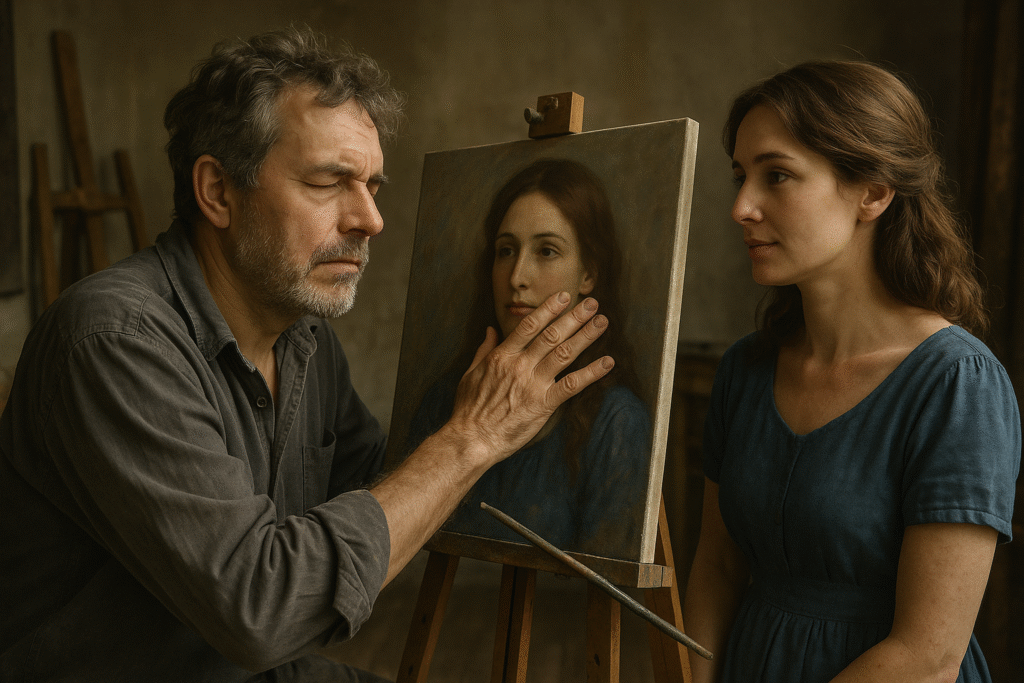

Un día, Adrián la llevó a un lugar que nunca mencionó antes. Una casa abandonada cerca de un bosque, donde de niño escuchaba melodías que no recordaba haber aprendido. Lucía recorrió el lugar sintiendo una nostalgia que la derrumbaba. Era como si ya hubiera estado allí, como si los recuerdos intentaran salir.

En uno de los cuartos, encontró un dibujo infantil pegado detrás de una puerta. Era viejo, amarillento, pero reconocible. Era ella. Dibujada por un niño que claramente era Adrián. Con la misma ropa que llevaba en sus sueños. La misma estación detrás. El mismo rostro. Lucía cayó de rodillas, temblando.

Adrián se acercó y la abrazó con fuerza.

—Siempre pensé que eras imaginaria —confesó—. Algo que mi mente inventó.

Lucía lloró contra su pecho.

—Y yo pensé que estaba rota —respondió—. Que mi mente me engañaba.

Se miraron con un amor tan profundo que parecía haber viajado siglos para encontrarlos.

Aquel día decidieron no huir más del destino. No buscar explicaciones racionales. No cuestionar lo que sentían. Era mayor que ellos. Era más antiguo que sus vidas actuales. Era una conexión que pedía simplemente ser vivida. Y así lo hicieron: se tomaron de la mano y caminaron hacia afuera como si renacieran.

El tiempo confirmó lo que ambos ya intuían. Compartían una unión imposible de romper. Sus sueños desaparecieron por completo después de conocerse, como si por fin hubieran cumplido su propósito. Ninguno volvió a soñar con la estación. Porque ya no necesitaban encontrarse allí. Ahora se tenían de verdad.

Cada año regresaban a la estación donde se vieron por primera vez, solo para agradecer al destino por aquella mañana. No sabían si habían sido almas unidas en otra vida o si habían sido elegidos para encontrarse de forma extraordinaria. Pero sabían algo con absoluta certeza: estaban destinados.

Y así, una mujer que soñó durante años con un hombre imposible, terminó encontrándolo en un tren cualquiera. Y un hombre que creyó que sus sueños eran un escape, descubrió que eran una promesa cumplida. No todos los encuentros están destinados a suceder. Pero algunos… simplemente no pueden evitarlo.