Ella trabajaba en una florería, y un cliente pidió cada año el mismo ramo… hasta que entendió por qué.Alicia llevaba cinco años trabajando en la pequeña florería de la esquina, un local conocido por su aroma dulce y su luz cálida. Allí aprendió que las flores podían decir cosas que las palabras jamás lograban. Sin embargo, había un cliente que la desconcertaba desde la primera vez que entró: un hombre que compraba siempre el mismo ramo.

Era un ramo simple, pero extrañamente hermoso: tres rosas blancas, una margarita y una rama de eucalipto. Nunca pedía variantes, nunca cambiaba colores, nunca añadía nada. Solo ese ramo, cada año, el mismo día, a la misma hora. Y siempre lo recibía con una sonrisa tenue, mezcla de nostalgia y esperanza.

El hombre se llamaba Gabriel. Un nombre que parecía encajar perfectamente con su aire tranquilo y su mirada profunda. Siempre vestía ropa formal, aunque claramente gastada por el tiempo. Hablaba poco, pero con una amabilidad que se sentía sincera. Cuando pagaba, dejaba el dinero en el mostrador como si depositara un recuerdo.

Alicia siempre quiso preguntarle por el significado del ramo, pero algo en él la detenía. Gabriel parecía cargar una historia demasiado pesada para interrumpirla con curiosidad ajena. Aun así, cada año notaba la misma expresión en sus ojos, como si buscara un rostro que ya no encontraba. Era un ritual cargado de misterio.

Con el tiempo, Alicia comenzó a anticipar su llegada. Preparaba el ramo antes de que él entrara, como si pudiera leer el calendario de su corazón. Y cada vez que Gabriel lo tomaba, lo hacía con una delicadeza casi sagrada. Era evidente que no compraba flores: compraba memoria, dolor y amor encerrados en pétalos.

El sexto año, Gabriel llegó diferente. Caminaba más despacio, tenía ojeras y las manos le temblaban levemente. Alicia notó su cansancio, y por primera vez se atrevió a hablar. “¿Está bien?”, preguntó con suavidad. Él sonrió, pero era una sonrisa vacía. “Otro año más”, murmuró sin convicción, como si ese ritual estuviera perdiendo fuerzas.

Alicia sintió una punzada en el pecho. Algo no estaba bien. Preparó el ramo y se lo entregó, pero esta vez él no se fue de inmediato. Lo sostuvo un momento, respiró hondo y alzó la mirada. “¿Sabe?”, empezó a decir. “Las flores guardan secretos que solo revelan cuando uno está listo”. Alicia se quedó inmóvil, expectante.

“Este ramo…”, continuó, “es para alguien que ya no está. Y cada año siento que me cuesta más traerlo”. Alicia no quiso presionar. Pero él, sorprendentemente, siguió hablando: “Se llamaba Ana. Mi esposa. Cada año le llevaba estas flores por nuestro aniversario. Fueron las primeras que le regalé cuando la conocí”.

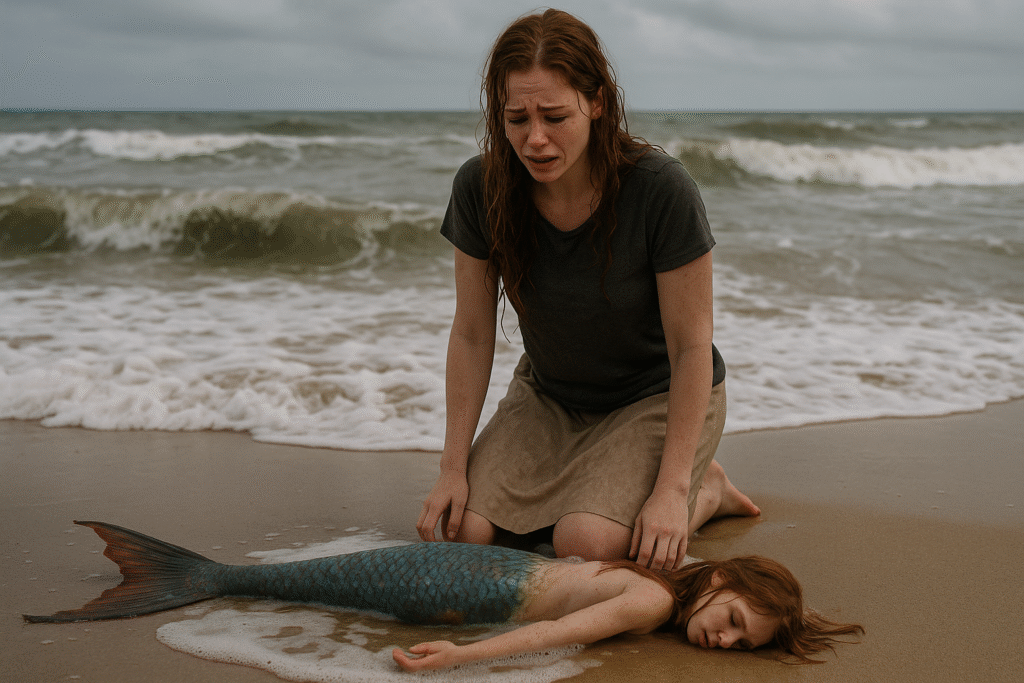

El corazón de Alicia se estremeció. Ahora todo tenía sentido. Las flores, idénticas cada año, no eran un capricho, sino un puente con un amor perdido. “Ella murió hace siete años”, confesó Gabriel. “Pero yo sigo viniendo. Porque no sé cómo dejar de hacerlo”. Sus palabras cargaban una mezcla de devoción y desolación.

Alicia sintió lágrimas en los ojos. Sabía que debía decir algo, pero Gabriel no esperaba respuestas, sino alivio. “A veces pienso que si algún día dejo de traerle flores, será como despedirme de ella para siempre. Y aún no puedo hacerlo”. Alicia comprendió entonces que el ramo no era tributo, sino una resistencia al olvido.

Ese año, Gabriel salió de la tienda con los hombros más caídos que nunca. Alicia se quedó mirando la puerta por largo rato, con una sensación extraña. Algo le decía que aquel hombre no volvería. No sabía si era intuición o miedo. Solo sabía que nunca había visto un adiós tan silencioso en unos ojos.

Pasaron semanas, luego meses, y el calendario avanzó inevitablemente hacia la fecha en que Gabriel siempre regresaba. Alicia preparó el ramo, aun sabiendo que quizá no aparecería. Pero lo hizo igual, como un pequeño acto de fe. El día llegó, el reloj marcó la hora exacta, y la puerta permaneció cerrada.

El silencio de la tienda ese día pesaba más que cualquier ausencia. Alicia dejó el ramo sobre el mostrador, mirándolo como si esperara que él entrara en cualquier segundo. Pero no ocurrió. La florería cerró esa noche con una sensación amarga, como si el mundo hubiera perdido algo importante sin que nadie lo notara.

Una semana después, el timbre de la puerta sonó inesperadamente. Alicia levantó la mirada, creyendo por un segundo que era Gabriel. Pero era una mujer joven, con ojos hinchados de llorar. “¿Aquí trabajan desde hace muchos años?”, preguntó con voz temblorosa. Alicia asintió sin entender. La mujer sostuvo algo entre sus manos.

“Vengo por mi padre”, dijo ella. “Se llamaba Gabriel”. Alicia sintió que el aire se detenía. La joven respiró hondo y añadió: “Murió hace unos días”. Alicia se cubrió la boca con la mano, conteniendo un sollozo. La joven extendió un pequeño papel doblado. “Encontré esto entre sus cosas. Decía que se lo entregara a la florista”.

Alicia tomó el papel con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado, como si contuviera algo frágil. Dentro había una nota escrita con letra temblada: “Si un día ya no puedo traer el ramo, por favor asegúrate de que Ana no se quede sin flores. Gracias por todo. Usted hizo más por mí de lo que imagina”. Alicia rompió en llanto.

La hija de Gabriel también lloró. Alicia le contó la historia del ramo, del ritual, de las visitas silenciosas. La joven escuchó con los ojos brillantes, entendiendo por primera vez cuánto había amado su padre a su madre. Entre ambas, compartieron un duelo que parecía unir dos vidas marcadas por el mismo dolor.

Alicia decidió preparar el ramo ese mismo día. Pero no para venderlo. Lo llevó al cementerio junto con la hija de Gabriel. Cuando llegaron a la tumba, Alicia sintió un escalofrío. Allí comprendió, sin duda alguna, que el amor verdadero no desaparece: solo cambia de forma. Colocó el ramo con una delicadeza reverente.

Mientras acomodaba las flores sobre la lápida, un rayo de luz se coló entre los árboles y cayó directamente sobre las rosas blancas. Alicia sintió un nudo en la garganta. Era como si Ana, desde algún rincón del misterio, agradeciera el gesto. La hija de Gabriel lloró en silencio, tomando la mano de Alicia como si fueran familia.

Ese día, Alicia hizo una promesa en su corazón: cada año, a la misma hora, llevaría el mismo ramo. No por obligación, sino por amor. Porque sentía que había heredado una historia que necesitaba continuar. Una historia hecha de pétalos, recuerdos y un amor que sobrevivió incluso a la muerte.

Pasaron los meses y la fecha volvió a acercarse. Alicia preparó el ramo con una devoción que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esta vez, añadió una tarjeta con un mensaje propio: “El amor nunca muere donde alguna vez fue verdadero”. Luego caminó hacia el cementerio sintiendo que honraba algo mayor que ella.

Cuando colocó el ramo, escuchó pasos detrás. Era la hija de Gabriel, que también había venido. Sonrieron, compartiendo una complicidad silenciosa. “Gracias por cumplir la promesa de mi padre”, dijo la joven. Alicia negó suavemente. “No fue por él. Fue por ellos”. Entre ambas, algo sanó sin necesidad de palabras.

A lo largo de los años, aquella tumba nunca volvió a quedarse sin flores. La tradición creció, convirtiéndose en un homenaje al amor fiel. Otros visitantes preguntaban por el significado del ramo, y Alicia lo contaba siempre con una mezcla de orgullo y ternura. La historia de Gabriel y Ana se volvió parte de la florería.

Un día, una pareja escuchó la historia y abrazó más fuerte. Una anciana lloró recordando su propio amor perdido. Un niño preguntó si las flores podían guardar recuerdos. Alicia respondió: “No solo recuerdos. También promesas”. Y entonces entendió que el ramo ya no era solo de Gabriel: pertenecía a todos los que habían amado profundamente.

Los años pasaron, y Alicia envejeció entre flores y memorias. Nunca dejó de llevar el ramo. Cada visita era un momento sagrado, un recordatorio de que el amor no se extingue con la muerte, sino que se transforma. Y en cada pétalo, en cada aroma, Alicia sentía la presencia de un amor que trascendía el tiempo.

Cuando Alicia ya era mayor, una joven aprendiz tomó su lugar en la florería. Ella también escuchó la historia del ramo y prometió continuar la tradición. Porque algunas historias no deben apagarse, sino multiplicarse. Las flores, una vez más, se convirtieron en mensajeras del amor eterno.

El día que Alicia murió, encontraron junto a su cama un papel con un dibujo: tres rosas blancas, una margarita y eucalipto. La joven aprendiz entendió el mensaje sin necesidad de explicación. Y al año siguiente, fue ella quien caminó hacia la tumba con el ramo en las manos.

El ciclo no se rompió. Se volvió infinito.

Porque hay amores que nunca necesitan presencia física para seguir floreciendo.

Y hay historias que jamás mueren mientras alguien las recuerde.