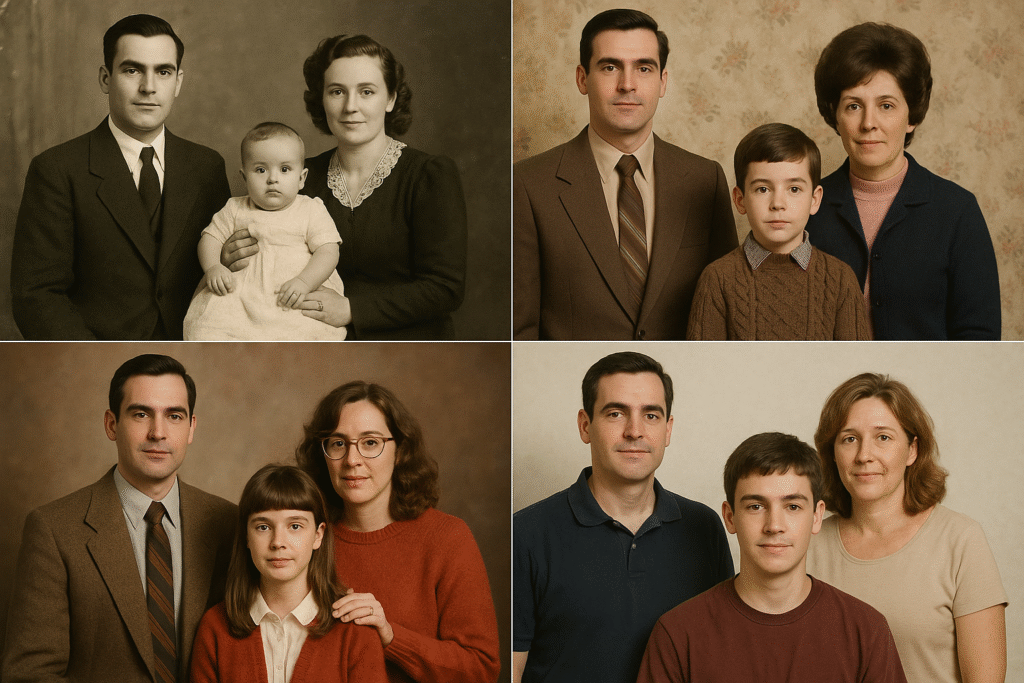

En una foto familiar apareció un hombre idéntico en todas las épocas. La primera vez que Sofía lo notó estaba limpiando una caja de fotografías viejas en el desván de su abuela. No buscaba nada en particular, solo quería ordenar recuerdos. Pero en una imagen de 1923, tomada mucho antes de que ella naciera, había un hombre parado al fondo, mirando directo a la cámara.

Lo extraño no era su postura ni su sombrero antiguo, sino su rostro. Era idéntico al de un hombre que Sofía había visto dos días atrás en la estación del tren, sentado en un banco, observando pasar a la gente como si buscara a alguien. Ella lo había notado porque su mirada la siguió al pasar.

Pensó que era coincidencia. Su mente jugándole una broma. Pero mientras revisaba las siguientes fotos, un escalofrío la hizo retroceder. En una imagen de 1950, tomada en una fiesta familiar, el mismo hombre estaba detrás de la mesa. Vestía ropa de esa época, pero su expresión era idéntica. No había envejecido nada.

El corazón de Sofía empezó a latir más rápido. Buscó más fotos, sintiendo que sus manos temblaban. En una de 1978, donde sus padres celebraban su compromiso, allí estaba él otra vez. Más cerca. Más nítido. Mirando hacia la cámara con una calma inquietante, como si supiera perfectamente que alguien lo descubriría algún día.

Sofía bajó las escaleras con las fotos en la mano y llamó a su abuela. La mujer, ya muy anciana, frunció el ceño cuando vio las imágenes. No pareció sorprendida, sino resignada, como alguien que esperaba esa conversación desde hacía años. “Pensé que nunca lo notarías”, murmuró con voz cansada.

La abuela explicó que ese hombre aparecía en fotos de la familia desde hacía generaciones. Siempre en el fondo, siempre sin envejecer. Nadie sabía quién era. Nadie lo recordaba en persona. Pero cada vez que alguien preguntaba, algo malo ocurría. Una muerte repentina. Una enfermedad inexplicable. Un accidente que no tenía sentido.

Sofía sintió un nudo en la garganta. “¿Qué es?”, preguntó con miedo. La abuela suspiró. “Tu bisabuelo decía que era un custodio. Alguien que debía vigilar nuestra línea. Pero otros creían que era lo contrario… que venía a cobrar algo que la familia debía desde hace años.” Sus palabras cayeron como un peso interminable.

Esa noche, Sofía no pudo dormir. Las fotos seguían sobre la mesa, alineadas como piezas de un rompecabezas prohibido. En cada imagen, el hombre estaba un poco más cerca de la cámara. Como si avanzara década tras década, paso a paso, directo hacia el presente. Directo hacia ella.

A las tres de la mañana, escuchó un golpe en la ventana. No era el viento. Sonó deliberado, como unos nudillos insistentes. Sofía se levantó temblando y abrió las cortinas. El patio estaba vacío, pero en el vidrio empañado había una marca, algo escrito con un dedo helado: Te encontré.

La respiración se le cortó. Corrió hacia las fotos y volvió a observar la última: una tomada apenas seis años atrás, en un cumpleaños familiar. Allí estaba él, pero esta vez… no estaba al fondo. Estaba justo detrás de ella, inclinándose ligeramente como si quisiera susurrarle algo al oído. Ella nunca lo había notado antes.

Un mareo la hizo caer sobre la silla. ¿Había estado tan cerca sin que ella lo supiera? ¿Desde cuándo la seguía? Intentando recuperar el aliento, tomó su teléfono e iluminó la habitación. Fue entonces cuando vio otra foto, una que no recordaba haber guardado, colocada encima de las demás.

Era una foto de ese mismo día. No podía existir, porque nadie la había tomado. Sofía estaba en su habitación, sosteniendo las fotos, exactamente como en ese momento. Pero detrás de ella, reflejado en el espejo, estaba el hombre idéntico. Más nítido que nunca. Más presente que en cualquier época. Mirándola con ojos vacíos.

El teléfono se le cayó de las manos. La casa se volvió fría, tan fría que cada aliento formaba vapor. Sofía comprendió que él no solo aparecía en fotos antiguas. También podía aparecer en fotos que aún no habían sido tomadas. O peor aún… podía aparecer en lugares donde nadie lo veía, excepto quien estaba destinado a notarlo.

De pronto, escuchó pasos en el pasillo. Lentos, firmes, rítmicos. No parecían humanos. Sonaban como eco de algo que caminaba desde muy lejos, pero acercándose inevitablemente. Sofía retrocedió, mirando hacia la puerta, pero no podía moverse más que unos centímetros. Como si el aire mismo hubiera decidido atraparla.

La sombra apareció primero. Alargada, distorsionada, proyectada por una figura que no estaba físicamente dentro de la habitación. Luego, una mano apoyó en el marco de la puerta. Era una mano pálida, sin venas visibles, como si no perteneciera a un cuerpo vivo. Sofía cerró los ojos, deseando despertar de esa pesadilla.

Pero la voz que escuchó la obligó a abrirlos.

—Tú eras la última.

Su voz no era humana. Sonaba como varias voces juntas, superpuestas y antiguas. Sofía lloró sin hacer ruido.

—¿Qué quieres de mí? —susurró.

La figura avanzó un paso, aún oculta entre luces y sombras.

—No vine por ti. Vine por lo que te pertenece.

Sofía no entendió. Pero entonces la criatura reveló el resto.

—Tu familia me prometió algo hace generaciones. Algo que nunca entregaron. Ahora está en ti. Y ha llegado el momento.

El hombre dio un paso más, y por primera vez Sofía vio claramente su rostro. No era idéntico al de las fotos. Era peor. Era un rostro vacío, sin emociones. Como un molde humano sin alma.

La ventana estalló de repente, dejando entrar un viento feroz. El hombre se detuvo, reaccionando como si algo invisible le impidiera avanzar. Sofía aprovechó el instante para correr hacia el pasillo, pero la casa parecía más grande, como si cada paso la alejara en lugar de acercarla a la salida.

Las luces parpadearon.

Un susurro recorrió las paredes.

Un frío antiguo la alcanzó.

Y el hombre apareció frente a ella sin caminar, como si hubiese atravesado el aire.

—No puedes huir de un pacto que no hiciste —dijo con su voz multiplicada.

Sofía cayó al suelo, temblando.

—No sé qué quieres.

—Quiero lo que siempre fue mío.

De pronto, la abuela apareció al final del pasillo, sosteniendo algo que Sofía nunca había visto: un pequeño relicario de plata con un símbolo grabado. Lo abrió y una luz cálida llenó la casa. El hombre retrocedió con un grito distorsionado.

—Ya no tienes poder sobre ella —dijo la abuela.

—El pacto se rompe esta noche.

El hombre comenzó a desintegrarse, dejando una estela de sombras que se retorcían como serpientes. Sofía lloraba sin entender nada.

—Abuela… ¿qué era eso?

La mujer se arrodilló a su lado.

—Un guardián. O un cobrador. Algo que tu tatarabuelo invocó sin saber las consecuencias. Ha perseguido a nuestra familia desde entonces.

Sofía tembló.

—¿Por qué yo?

La abuela acarició su rostro.

—Porque tú eras la única capaz de verlo.

La luz del relicario se apagó lentamente, dejando la casa en silencio. Cuando Sofía volvió a mirar las fotos sobre la mesa, el hombre ya no estaba en ninguna de ellas. Ni siquiera en la que había aparecido ese mismo día. Como si su existencia hubiera sido arrancada de la historia.

Sofía respiró profundamente por primera vez en horas.

—¿Se acabó?

La abuela asintió, aunque en su mirada había un rastro de preocupación.

—Para ti, sí. Pero recuerda algo: los pactos antiguos nunca desaparecen del todo. Solo se esconden… esperando otra familia, otro nombre, otra generación desprevenida.

Esa noche, Sofía intentó dormir, pero el silencio era tan profundo que resultaba inquietante. Sobre la mesa de noche dejó el relicario, aún tibio. Poco antes de dormir, creyó escuchar un susurro en el aire, como un eco muy lejano.

—No era el único.

La vela se apagó sola.