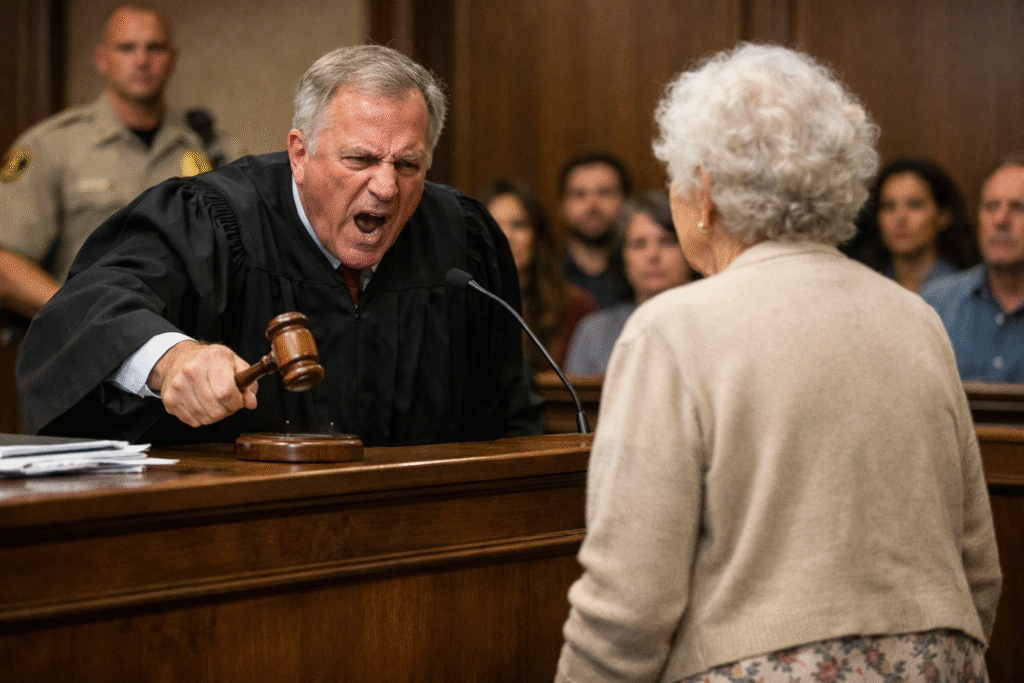

Doña Beatriz no pidió agua ni ayuda; pidió tiempo, como quien cobra una deuda. El juez, todavía con el mazo en alto, miró al secretario como si el sobre hubiera salido de un truco barato. Pero el sello era real, el registro era real, y el silencio que cayó sobre la sala también lo era: pesado, definitivo, peligroso.

El fiscal, rojo de rabia contenida, sostuvo la confesión como si quemara. El abogado defensor sonreía sin querer sonreír, porque presentía el giro, pero aún no sabía el precio. El acusado, sentado, parpadeó rápido, como quien ve un fantasma: esa firma lo señalaba en un tiempo distinto, con una verdad que lo alcanzaba treinta años después.

El juez carraspeó y ordenó un receso. Lo dijo con tono de control, pero se notaba la grieta: una pequeña falla en su autoridad. Doña Beatriz permaneció de pie, firme, sin usar el bastón. Su bolso, apretado contra el pecho, parecía un cofre. Nadie entendía cómo una anciana había guardado un arma legal durante décadas.

En el pasillo, los abogados se abalanzaron sobre copias, sellos, fechas. La confesión decía un nombre que no estaba en el juicio actual, un testigo que “nunca existió”, un lugar que el expediente omitía. La Fiscalía comenzó a hablar de “manipulación”, pero su voz sonaba débil, porque el documento no pedía fe: pedía lectura, y la lectura era su sentencia.

Doña Beatriz miró por una ventana alta. La luz de mediodía le dio un brillo extraño en los ojos. Recordó el archivo, el polvo, el sobre tragado por un cajón. Recordó a un joven llorando en una banca, jurando que no era culpable. Y recordó su promesa: “Si el sistema olvida, yo no”. Era el tipo de juramento que envejece con los huesos.

Cuando reanudaron, el juez intentó limitar el alcance. “Solo se admite para valoración preliminar”, dijo, buscando salvar su agenda. Pero el secretario ya había encontrado la anotación: “Pendiente por error administrativo”. Esa frase, escrita con tinta vieja, era una acusación directa contra el tribunal. La sala entendió algo: no era un error, era una tumba de papel.

El fiscal pidió invalidar por “falta de cadena de custodia”. La defensa respondió con un golpe limpio: el sobre había estado bajo resguardo judicial, sellado, intocado. La cadena de custodia era el propio tribunal. Y entonces el juez sintió el filo: cualquier intento de bloquear la evidencia lo convertía en cómplice. Sus dedos apretaron el mazo con una desesperación infantil.

Doña Beatriz solicitó hablar. No para explicar el documento, sino para explicar el silencio. “Yo lo entregué cuando nadie quiso escucharlo”, dijo suave, y aun así retumbó. “Me dijeron que volviera a casa, que ya estaba todo decidido. Y yo volví… pero no solté esto”. La frase “todo decidido” se clavó en la sala como una confesión colectiva, incómoda y verdadera.

El juez permitió preguntas, pero quiso encerrarlas en un corral. “Sí o no”, insistió. Doña Beatriz lo miró como se mira a alguien que no entiende la gravedad de su propio error. “Señoría, con sí o no se condenan inocentes”, respondió, sin elevar la voz. Fue peor que un grito. El público contuvo el aire; el juez, por primera vez, dudó antes de interrumpir.

La defensa llamó a un perito en grafoscopía. El fiscal lo atacó con tecnicismos, buscando romper la credibilidad. Pero la firma coincidía, los trazos tenían la presión exacta, y el papel mostraba el envejecimiento real de treinta años. Cada dato era un ladrillo en una pared que cerraba el paso a la versión oficial. El juez empezó a sudar bajo la toga como si la tela pesara doble.

Entonces apareció el nombre del testigo “inexistente”: Víctor Luján. El secretario halló una declaración jurada adjunta, con dirección y número de documento. La Fiscalía se aferró a una idea: “Ese hombre está muerto”. La defensa, rápida, pidió verificar. El juez ordenó la consulta y, mientras esperaban, Doña Beatriz respiró profundo, como quien sabe que el siguiente minuto cambia una vida.

La respuesta llegó como un disparo: Víctor Luján no estaba muerto; estaba vivo, viviendo con otro apellido por protección. Había denunciado amenazas en aquel juicio antiguo. El “error administrativo” había sido su condena al silencio. El fiscal se quedó quieto, porque de pronto su caso no era fuerte: era frágil y cruel. El juez tragó saliva; la sala sintió el olor del escándalo.

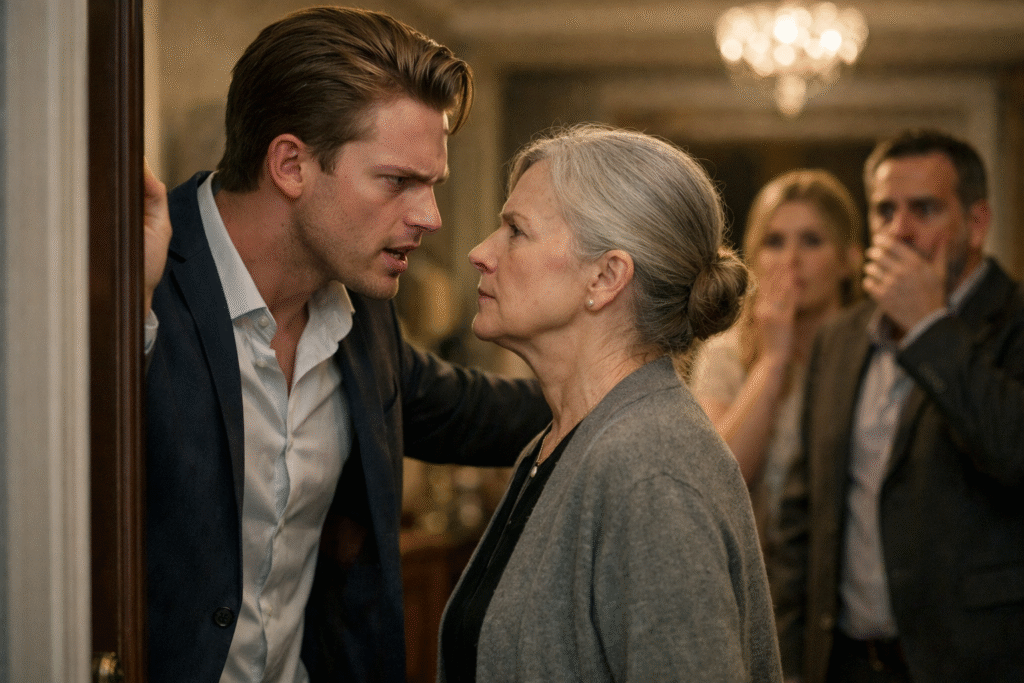

La defensa pidió citarlo de inmediato. El juez vaciló, midiendo titulares, carreras, reputación. En esa vacilación, Doña Beatriz vio la misma cobardía de siempre: el miedo al costo de la verdad. “Señoría”, dijo, “si hoy no lo llama, el sobre volverá a dormir. Y usted será quien lo arrope”. Nadie se atrevió a reír. La abuela acababa de ponerle nombre al monstruo.

Víctor Luján apareció por videollamada, rostro endurecido por años de esconderse. Miró la cámara y dijo: “Yo vi quién lo hizo”. Esa frase simple sacudió la sala más que cualquier alegato. Señaló otro nombre, uno que no estaba sentado como acusado. Un nombre que, sin embargo, estaba cerca: en contratos, en donaciones, en campañas. Y el juez entendió por qué el sobre nunca se abrió.

El fiscal intentó cortar: “Objeción, especulación”. La defensa contraatacó: “Es identificación directa”. El juez escuchaba, pero también recordaba: el acusado actual había sido señalado siempre como el peón. El verdadero dueño del tablero estaba afuera, intocable. Y entonces, como un relámpago, la abuela soltó la pieza final: “Ese nombre… trabajaba para su padre, señor juez”. La sala se congeló.

El mazo cayó sin golpe, como si el juez ya no pudiera sostenerlo. Su rostro perdió color. El público murmuró, no por chisme, sino por comprensión: esto no era solo un juicio, era un linaje de decisiones torcidas. La defensa pidió recusación. El fiscal pidió suspender. Y Doña Beatriz, en medio del caos, se sentó por fin, porque sabía que el clímax verdadero apenas abría la puerta.

La recusación fue inmediata. Otro juez, llamado de urgencia, tomó el estrado con ojos que no conocían la historia familiar. El antiguo juez se retiró sin despedida, como quien huye de un espejo. En la sala quedó un vacío raro: el lugar donde antes había autoridad ahora era una advertencia. Doña Beatriz apretó el bolso otra vez, como si aún quedaran pruebas por nacer.

La Fiscalía cambió de estrategia: ya no defendía el caso, defendía la institución. Habló de “procedimientos”, de “excepciones”, de “errores humanos”. La defensa, en cambio, habló de personas: del acusado, de Víctor, de los años robados. El nuevo juez escuchó distinto, no por bondad, sino por prudencia: sabía que el mundo miraba y que, esta vez, el sobre estaba abierto para siempre.

Se ordenó una revisión total del expediente antiguo. Salieron nombres de funcionarios retirados, sellos repetidos, folios alterados. No era un fallo aislado; era un mecanismo. Cada hallazgo era un escalón hacia arriba, hacia alguien que ordenó, pagó o amenazó. Doña Beatriz parecía más pequeña frente a tanta maquinaria, pero también más peligrosa: había sido la grieta por donde entraba la luz.

Víctor Luján entregó detalles: un auto, una placa parcial, una reunión en un club privado. La defensa conectó puntos con registros públicos. El fiscal, contra su voluntad, tuvo que admitir la posibilidad de un tercero. El nuevo juez dictó medidas: resguardo de archivos, protección de testigos, investigación interna. Y en cada orden, la sala sentía el eco de una pregunta: ¿cuántos sobres más siguen dormidos?

El acusado, por primera vez, lloró sin vergüenza. No era alivio todavía; era el dolor de entender lo que le arrebataron. Miró a Doña Beatriz como si mirara a una madre tardía. Ella no lo consoló con palabras dulces. Solo asintió, como diciendo: “No te devuelvo el tiempo, pero te devuelvo el nombre”. Esa fue su forma de justicia.

De pronto, un hombre del público se levantó y quiso salir. La defensa lo vio: traje caro, manos nerviosas, mirada esquiva. Víctor Luján lo señaló desde la pantalla: “Ese es”. La sala explotó. El nuevo juez ordenó detenerlo. El hombre intentó negar, pero su pánico habló por él. Doña Beatriz sintió un frío antiguo: el verdadero culpable no era un mito; respiraba ahí mismo.

El fiscal pidió arresto preventivo por riesgo de fuga. Fue el momento en que la institución, para salvarse, tuvo que morder a quien antes alimentaba. El hombre gritó que tenía amigos, que tenía influencia, que todo “se arreglaba”. Y el nuevo juez respondió con una frase que sonó a limpieza: “Aquí ya no”. Doña Beatriz cerró los ojos un segundo: treinta años cabían en esa pausa.

Sin embargo, el peligro no terminó. Afuera, cámaras, llamadas, presiones. A Doña Beatriz la escoltaron. En el pasillo, alguien susurró: “Se metió con gente grande”. Ella no se detuvo. “Yo soy vieja”, contestó, “y eso asusta más”. Porque la vejez no teme perder futuro; solo teme perder verdad. Y Doña Beatriz ya no tenía nada que guardar, salvo el final.

La audiencia final llegó semanas después. El nuevo juez leyó conclusiones con una serenidad que parecía aprendida a golpes. El acusado original fue absuelto. El tribunal ordenó reparar daños, reabrir investigaciones, y remitir pruebas a una fiscalía especializada. No sonaba heroico; sonaba administrativo. Pero Doña Beatriz entendió algo: en un sistema frío, lo administrativo también puede ser milagro cuando por fin se usa bien.

El hombre detenido intentó negociar. Ofreció nombres, dinero, silencios. La Fiscalía, esta vez, aceptó solo nombres. La cadena empezó a caer como fichas, lenta pero inevitable. Doña Beatriz escuchó desde una banca, lejos del centro, porque nunca buscó protagonismo. Cuando el juez pronunció la palabra “corrupción estructural”, la sala se tensó. No era solo una sentencia: era una confesión pública.

Al salir, el acusado—ya libre—se acercó a ella. Tenía los ojos cansados, como si la libertad también pesara. “¿Por qué lo hizo?”, preguntó. Doña Beatriz miró sus manos temblorosas, las mismas que sostuvieron el sobre treinta años. “Porque nadie lo iba a hacer por mí”, dijo, y luego corrigió: “Por nosotros”. En ese plural cabía el país entero, con sus expedientes dormidos.

La prensa la rodeó. Ella no dio discurso largo. Dijo una sola cosa: “Revisen los archivos”. Fue un llamado sencillo y brutal. Algunos se rieron, otros se incomodaron. Pero al día siguiente, en tribunales distintos, empleados comenzaron a abrir cajones olvidados, sobres sin firma, pruebas sin lectura. Como si la acción de una abuela hubiera contagiado valentía. Y eso, para ciertos poderosos, era más peligroso que un juicio.

Esa noche, Doña Beatriz volvió a su casa y dejó el bolso sobre la mesa. Lo abrió con calma. Adentro ya no había nada. Ni sobre, ni copias, ni fotos. Solo un pañuelo y una llave antigua que nadie reconocía. Se sirvió té, se sentó frente a una caja de madera, y la abrió. Dentro había otro sobre, más viejo, con otro sello. Sonrió apenas.

Porque la verdad rara vez viene sola. La verdad llega en tandas, como olas que insisten. Y Doña Beatriz había vivido lo suficiente para saberlo: el primer sobre abre el camino, el segundo abre la herida, el tercero abre la puerta. Afuera, la ciudad seguía su ruido. Adentro, ella sostuvo el papel nuevo como quien sostiene un fósforo cerca de gasolina.

A la mañana siguiente, recibió una citación. No era para agradecerle; era para preguntarle “cómo” y “por qué” había encontrado aquello. El sistema intentaba recuperar control, como siempre. Doña Beatriz se puso su abrigo, tomó el bolso vacío—por costumbre, por símbolo—y caminó hacia la puerta. Antes de salir, miró la caja de madera y dijo: “Hoy abrimos otro”.

Y ahí está el verdadero gancho que no sale en titulares: no fue un final feliz, fue un inicio. Un sobre abrió un caso; otro sobre podía abrir una época entera. Cuando el mundo cree que la justicia es un golpe de mazo, Doña Beatriz demuestra que también es paciencia, memoria y terquedad. A veces, la verdad envejece en silencio… hasta que alguien decide abrir el sobre correcto. Otra vez.