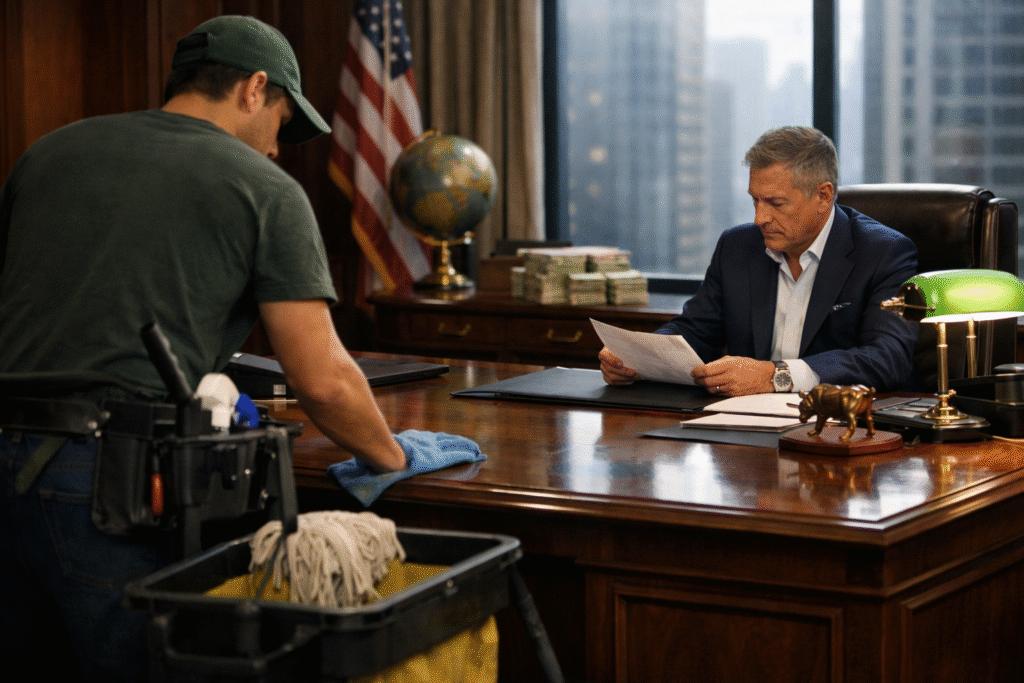

«Joven, limpie bien ese despacho, aquí se manejan millones», dijo el empresario sin mirarlo, sin saber que el supuesto personal de limpieza era quien decidiría el destino de su fortuna.

El silencio posterior al escándalo no fue alivio, fue tensión comprimida. Alejandro sabía que la caída pública era apenas la superficie. Bajo el mármol y el vidrio, los socios buscaban culpables, rutas de escape, nombres sacrificables. El dinero nunca desaparece, solo cambia de manos, y alguien intentaría moverlo antes del cierre definitivo.

Durante días, Alejandro permaneció invisible, observando desde cafeterías cercanas y hoteles discretos. El empresario ya no caminaba seguro; su escolta se multiplicó, sus reuniones se mudaron a sótanos y residencias privadas. El miedo había sustituido a la soberbia. Y donde hay miedo, siempre hay errores que delatan estructuras aún activas.

Las autoridades creían tenerlo todo, pero Alejandro sabía que los grandes fraudes nunca dependen de un solo hombre. Existían fideicomisos dormidos, testaferros sin rostro, claves cifradas que no figuraban en los informes oficiales. El verdadero botín seguía oculto, esperando instrucciones. Y alguien tendría que darlas, tarde o temprano, bajo presión.

Una llamada cifrada llegó de madrugada. El consorcio quería más. No bastaba con la caída del fondo; necesitaban mapear la red completa antes de que se evaporara. Alejandro aceptó sin titubear. Había cruzado la puerta invisible donde ya no existía marcha atrás. Ahora no era limpieza, era cacería silenciosa.

Regresó al edificio con otra identidad, esta vez como consultor externo. Nadie cuestionó su presencia; el caos administrativo abre puertas que antes estaban cerradas. Accedió a archivos olvidados, servidores paralelos, contratos archivados con fechas inconsistentes. Cada documento confirmaba lo mismo: el fraude era sistémico, diseñado para sobrevivir incluso al escándalo.

El empresario, acorralado, comenzó a hablar con personas equivocadas. Promesas, amenazas, sobornos tardíos. Alejandro escuchó una conversación clave tras una pared delgada. Nombres nuevos surgieron, junto a un banco extranjero y una transferencia programada. No era huida; era un intento de resurrección financiera disfrazada de liquidación.

Esa noche, Alejandro no durmió. Reconstruyó el flujo completo como quien arma un rompecabezas explosivo. Cada pieza encajaba con precisión inquietante. El fraude no era improvisado; era elegante, legal en apariencia, diseñado por mentes brillantes sin escrúpulos. La admiración técnica jamás compensa la devastación que dejan atrás.

El consorcio pidió confirmación final. Alejandro entregó pruebas suficientes para activar jurisdicciones cruzadas. Sabía que, al hacerlo, sellaba destinos que no admitirían negociación. En ese nivel, la justicia no es moral, es matemática. Y los números, esta vez, no mentían ni protegían a nadie.

Mientras tanto, el empresario sintió el cerco cerrarse. Su mirada, antes altiva, se volvió calculadora. Planeaba su último movimiento, convencido de que aún podía ganar tiempo. No entendía que el juego había cambiado. Ya no competía contra reguladores lentos, sino contra alguien que conocía cada grieta.

Alejandro observó desde lejos cuando el plan se activó. La transferencia falló. Las cuentas fueron bloqueadas en segundos. No hubo sirenas ni arrestos inmediatos, solo una certeza devastadora: todo había terminado. Y el verdadero golpe aún no se había anunciado públicamente.

La mañana siguiente trajo titulares más duros. No hablaban solo de fraude, sino de conspiración internacional. Nuevos nombres aparecieron, algunos intocables hasta entonces. Alejandro sabía que el impacto real no estaba en los arrestos, sino en la desconfianza sembrada. Los mercados odian la incertidumbre más que la culpa.

Dentro del edificio, ahora semivacío, empleados despedidos recogían objetos personales. Nadie hablaba en voz alta. El lujo parecía obsceno bajo esa atmósfera. Alejandro caminó entre ellos, consciente de que la caída de gigantes siempre arrastra inocentes. No se consolaba; simplemente aceptaba el costo real del orden.

El empresario fue citado nuevamente. Esta vez no gritó. Escuchó. Comprendió que su red ya no respondía. Sus aliados negociaban inmunidades, sus abogados calculaban daños, no salvaciones. El poder se le escapaba como arena. Por primera vez, recordó al joven con el carrito, sin entender del todo por qué.

Alejandro entregó el segundo informe. Era devastador. Mostraba cómo el fraude había financiado campañas, manipulado adquisiciones y alterado mercados completos. No era solo dinero; era influencia convertida en arma. El consorcio celebró en silencio. Ese tipo de victoria nunca se brinda, solo se archiva.

Sin embargo, algo no cuadraba. Un movimiento residual apareció en los sistemas, pequeño pero persistente. Una cuenta olvidada, aparentemente irrelevante. Alejandro siguió el rastro con obsesión. Descubrió que no pertenecía al empresario, sino a alguien aún más discreto, alguien que nunca figuró oficialmente.

La verdadera mente estaba detrás del telón. Un socio silencioso, retirado de la escena pública, respetado en círculos académicos y financieros. Alejandro entendió entonces la magnitud real del engaño. El empresario era solo la cara visible, el pararrayos perfecto para absorber la caída inicial.

El consorcio dudó. Exponer a esa figura significaba desatar una tormenta mayor, con consecuencias geopolíticas. Alejandro insistió. Callar sería permitir que el sistema se reconstruyera con otro rostro. La decisión tomó horas, pero llegó. Esta vez no habría medias tintas.

La filtración fue quirúrgica. Un documento, una firma, una conexión bancaria imposible de negar. La reacción fue inmediata. Renuncias, comunicados confusos, investigaciones anunciadas. El nombre, antes respetado, se volvió tóxico en cuestión de minutos. La red completa comenzaba a colapsar sobre sí misma.

El empresario, desde su despacho provisional, vio la noticia en silencio. Comprendió que había sido utilizado desde el principio. No sintió alivio, solo una amargura seca. En ese mundo, incluso los depredadores pueden ser presas. Y él nunca vio venir al verdadero cazador.

Alejandro cerró los sistemas. El caso estaba completo. Pero lejos de sentirse victorioso, experimentó una calma extraña. Había cumplido, sí, pero también había confirmado algo inquietante: siempre habrá otra red, otro fraude esperando ser descubierto por alguien dispuesto a mirar desde abajo.

Esa noche, caminó sin rumbo por la ciudad. Sabía que su nombre no aparecería en ningún titular. Y estaba bien. En su oficio, el anonimato no es castigo, es protección. El clímax había pasado, pero el eco apenas comenzaba.

El impacto global no tardó en sentirse. Fondos congelados, proyectos cancelados, gobiernos presionados. La confianza, una vez rota, no se restablece con comunicados. Alejandro observó el efecto dominó con distancia profesional. Cada caída confirmaba que el fraude no era excepción, sino síntoma de un sistema enfermo.

El consorcio ofreció un nuevo contrato. Más grande, más delicado. Alejandro lo rechazó. No por cansancio, sino por claridad. Sabía cuándo retirarse antes de que la línea moral se diluyera. Había visto demasiados auditores convertirse en piezas del mismo engranaje que juraron vigilar.

El empresario aceptó un acuerdo judicial. Su fortuna se evaporó en multas, embargos y compensaciones. Pasó de dictar órdenes a seguir horarios impuestos. No era justicia poética, solo consecuencia lógica. A veces, perderlo todo es la única forma de entender el verdadero valor de lo que nunca se tuvo.

El socio oculto desapareció del foco público. No huyó; se replegó. Alejandro sabía que no todos los finales son definitivos. Algunos villanos sobreviven, aprendiendo a esconderse mejor. Esa certeza no lo frustraba, lo mantenía alerta. La vigilancia nunca termina, solo cambia de forma.

Alejandro comenzó a enseñar. No en universidades visibles, sino en seminarios cerrados para auditores jóvenes. Les hablaba de patrones, de silencios, de detalles ignorados. Les enseñaba que el poder raramente grita; susurra. Y que escuchar es más peligroso que confrontar directamente.

A veces, recordaba el carrito, el uniforme, la invisibilidad. Sonreía. Comprendía que su mayor ventaja siempre fue no ser visto como amenaza. En un mundo obsesionado con jerarquías, nadie mira al suelo. Y allí, precisamente allí, se esconden las verdades más costosas.

La prensa siguió adelante. Nuevos escándalos ocuparon portadas. El caso se convirtió en referencia académica, en advertencia citada. Alejandro permaneció fuera de todo eso. No necesitaba reconocimiento. Su satisfacción estaba en haber inclinado la balanza, aunque fuera temporalmente, hacia el equilibrio.

Una mañana, pasó frente al edificio corporativo. Ya no brillaba igual. Un letrero nuevo anunciaba otra empresa, otra promesa. Alejandro no sintió cinismo, sino aceptación. El sistema se recicla, pero también aprende, lentamente, a temer a quienes observan sin ser notados.

Se detuvo un momento, respiró hondo y siguió caminando. Sabía que, en algún despacho lujoso, alguien estaba subestimando a la persona equivocada. Y eso significaba que, tarde o temprano, habría trabajo nuevamente. No por ambición, sino por responsabilidad silenciosa.

Porque en los negocios, como en la vida, no siempre gana quien da órdenes desde arriba. A veces, el destino de millones depende de quien limpia, escucha y anota en silencio, esperando el momento exacto para revelar la verdad.

La historia no terminó con aplausos ni cámaras. Terminó con archivos cerrados, cuentas equilibradas y una lección invisible flotando en los pasillos del poder. Nadie volvió a mirar igual a quienes pasan desapercibidos. Porque algunos destinos se deciden sin ruido, desde abajo, cuando nadie cree estar siendo observado.