Le prometí esperarla… y volvió cuando ya era demasiado tarde.

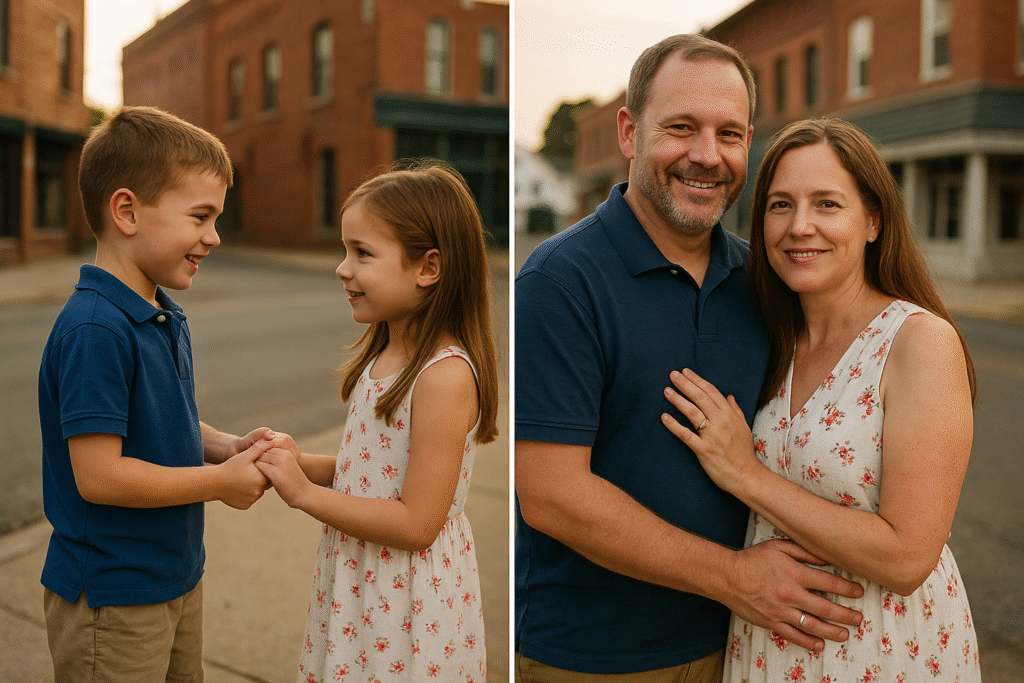

La última vez que la vi, la estación olía a despedidas viejas y café recalentado. Sofía tenía la maleta pequeña, los ojos rojos y esa sonrisa torcida que usaba cuando quería fingir fuerza. No lloró. Tampoco yo. Solo se me acercó, me tomó la cara entre las manos y dijo despacio:

—Espérame, ¿sí? No tardes en olvidarme.

Y entendí que me estaba pidiendo exactamente lo contrario.

Se fue a “intentarlo”, como dijo ella. Una beca en otro país, otra vida, otro tiempo. Yo me quedé con el pueblo, con mi trabajo gris y su taza favorita en la alacena. Le prometí esperarla en serio, sin fechas, sin condiciones. Creí que lo nuestro era de esos amores que el tiempo respeta. Esos que uno ve en las películas y piensa que también le tocarán.

Al principio hablábamos todos los días. Mensajes eternos, videollamadas hasta que el sueño nos vencía, planes dibujados en servilletas: “Cuando vuelvas…”, “Cuando estemos juntos otra vez…”. Me enviaba fotos de ciudades que nunca vería y yo le mandaba selfies torpes en la misma esquina de siempre. Era como si ella estuviera en avance rápido y yo en pausa. Pero me bastaba con saber que, al final, su camino regresaba hacia mí.

Luego, los mensajes comenzaron a espaciarse. “Lo siento, hoy tuve guardia doble”, “Perdón, mañana te llamo, salí tarde”, “¿Podemos hablar el domingo? Te lo cuento todo”. El domingo se convertía en martes, el martes en la semana que viene. Yo no reclamaba. Tenía miedo de convertirme en una carga, en un ancla que le recordara lo que dejó atrás. La promesa de esperar se me empezaba a parecer demasiado a la palabra “invisible”.

El tiempo, que al principio medía en días, empezó a medirse en ausencias. Guardaba capturas de pantalla de nuestras últimas conversaciones como quien guarda agua en un desierto. “Te extraño”, “No te imaginas cuánto”, “Solo aguántame un poquito más.” Ese “poquito” cumplió un año. Los amigos me decían que saliera, que conociera a otras personas. Yo respondía que no podía. Que a las promesas no se les era infiel. Que lo mínimo que podía darle era mi espera intacta.

Pero la vida no se detuvo por nosotros. Mi madre enfermo. Mi padre envejeció de golpe. Yo empecé a trabajar más horas, a dormir menos, a reír poco. Cada vez que algo importante pasaba, mi mano buscaba el teléfono por reflejo, para contarle… y después recordaba que ella ya no estaba tan disponible. Su vida se llenaba de cosas nuevas; la mía, de huecos donde ella debería haber estado.

Una noche, bajo una lluvia pesada, me senté en el mismo banco de la estación donde la despedí y, por primera vez, empecé a dudar. ¿Y si ella ya no pensaba volver? ¿Y si ese “Espérame” había sido más consuelo para los dos que una verdadera promesa? Apreté los puños y, en voz baja, mirando las vías oscuras, dije:

—Te prometí esperarte… pero no sé cuánto más puedo sostener esto sin romperme.

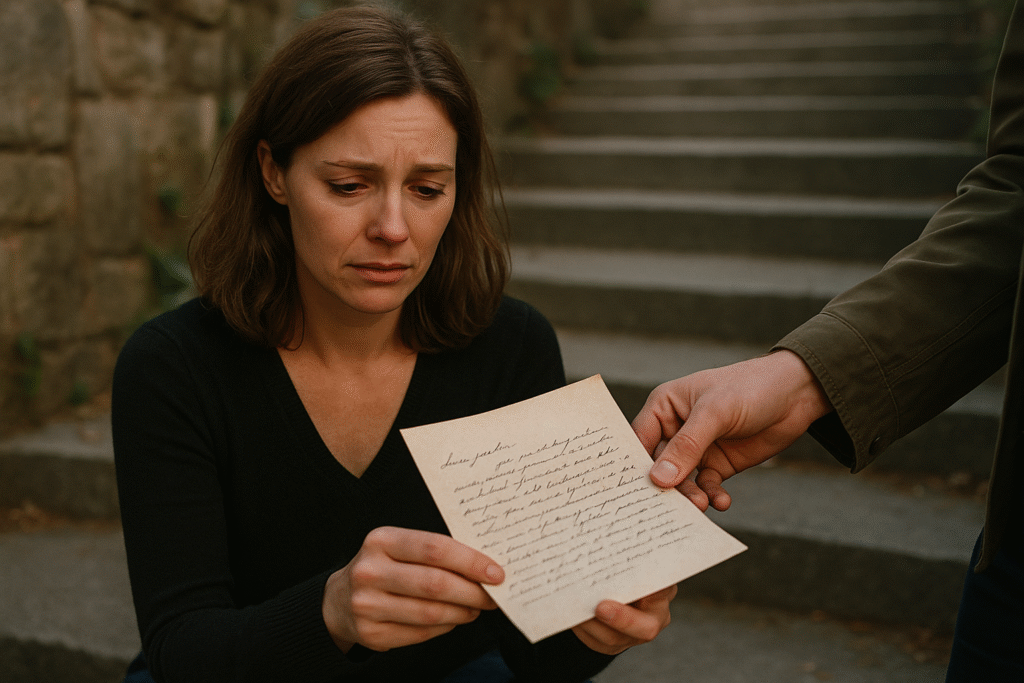

El mensaje que lo cambió todo llegó un martes cualquiera, a las 2:47 de la madrugada. “Lo siento. No supe cómo decirte antes que me perdí en el camino. Prometí volver entera y aún no sé quién soy. No es justo pedirte que sigas ahí. Si quieres soltarme, hazlo. Yo… no puedo prometer nada.” Leí esas líneas una y otra vez, con el estómago hecho nudo. No había otro nombre. No había otro hombre. Solo un “me perdí”. Y, sin embargo, dolía como una traición.

No respondí en el momento. No por orgullo, sino porque no encontraba palabras que no sonaran a ruego o a reproche. Estuve a punto de escribir “Haz lo que quieras”, “Te esperaré igual”, “No te preocupes por mí”. Al final, solo escribí: “Aquí sigo.” Fue lo más honesto que pude decir. Aquí seguía. No sabía por cuánto tiempo. No sabía en qué versión de mí me convertiría esa espera.

Los años pasaron. Lo que al inicio era una historia de amor a distancia se volvió un recuerdo compartido con muy poca frecuencia. Felicitaciones de cumpleaños, algún “me acordé de ti cuando vi tal cosa”, fotos sueltas sin contexto. Nuestra vida en común se redujo a una caja de memorias que nadie abría realmente. Y sin embargo, cada vez que alguien pronunciaba su nombre, mi pecho respondía como el primer día. Esa era la parte injusta de amar sin calendario.

Un día, mi madre murió. Me tocó elegir el ataúd, firmar papeles, organizar flores. Había pasado tanto tiempo desde que sentí que alguien me sostenía, que el dolor me pareció más pesado de lo normal. En la noche del velorio, aquel mensaje de ella se iluminó en la pantalla: “Siento no poder estar. Lo leí tarde. Estoy lejos.” No tuve fuerzas para responder. No le reclamé. Tampoco la volví a buscar. Empezó ahí mi lenta renuncia, aunque no lo supiera.

Aprendí a vivir sin esperar notificaciones suyas. La promesa que un día pronuncié con el corazón lleno se fue adelgazando, como un hilo tenso que poco a poco se afloja, no porque uno lo corte, sino porque se desgasta. Conocí a alguien. No fue un flechazo, fue una paz. Al principio me resistí, siento que traicionaba algo sagrado. Pero un día comprendí: también me debía lealtad a mí, al hombre que se estaba quedando solo en nombre de una historia que ya no existía.

No hubo drama cuando decidí seguir adelante. Ningún mensaje de ella llegó en el momento preciso para detenerme. Ninguna escena de película. Solo yo, firmando un alquiler nuevo, cambiando mi número de teléfono, guardando sus fotos en una carpeta que titulé “Antes” y que, poco a poco, dejó de doler cada vez que la veía. No la olvidé. Pero dejé de vivir en la puerta de un regreso incierto. Dejé de mirar hacia atrás cada tres pasos.

Años después, una mañana tranquila de otoño, mientras regaba las plantas del balcón de mi nuevo apartamento, escuché tres golpes suaves en la puerta. No esperaba a nadie. Mi pareja estaba de viaje. Abrí pensando que era algún vecino… y el tiempo se dobló sobre sí mismo. Era ella. Sofía. Con el pelo más corto, ojos más cansados y una sonrisa que no supo si aparecer o esconderse.

—Hola —dijo, con esa voz que creía haber aprendido a recordar solo en sueños.

Yo no supe qué responder. Mi nombre se quedó atascado en su garganta, como si tuviera miedo de pronunciarlo en una vida donde ya no le pertenecía. Sus manos temblaban un poco. Llevaba una mochila pequeña, como quien viene de paso y no de quedarse.

—Volví —añadió, como si esa palabra pudiera explicarlo todo.

La dejé pasar por inercia. El apartamento olía a café y a la fragancia de otra persona. Ella lo notó. Miró las fotos en la pared: yo, sonriendo con alguien más; viajes cortos; momentos cotidianos. No dijo nada, pero en sus ojos vi algo romperse con delicadeza. Una especie de reconocimiento tardío. No solo había vuelto al lugar equivocado, sino también al tiempo equivocado.

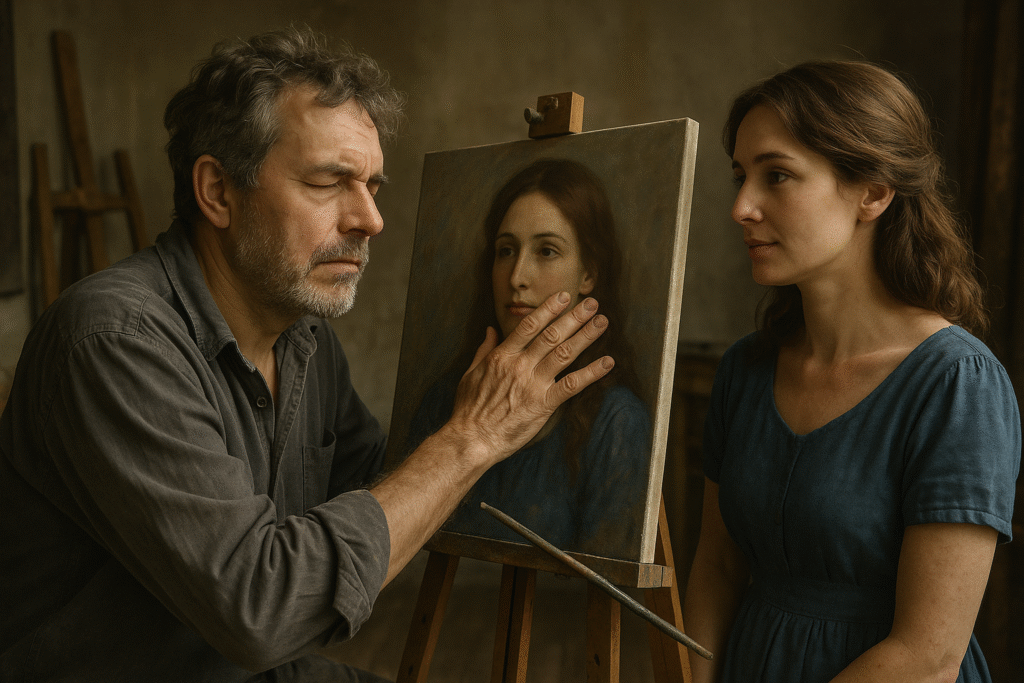

Nos sentamos frente a frente, con una mesa pequeña como frontera. Ella comenzó a hablar. No me contó todo, pero lo suficiente: que hubo noches en que no se reconocía en el espejo; que intentó ser la versión perfecta de sí misma para encajar en una vida que no la quería completa, solo útil; que se alejó de mí no porque dejara de quererme, sino porque dejó de quererse a sí misma.

—Tenía miedo de arrastrarte a mi caída —dijo, con la vista clavada en su taza—. Pensé que si me ibas soltando, sufrirías menos que viéndome convertirme en algo que no sabías amar.

Yo apretaba los dedos debajo de la mesa, intentando ordenar el torbellino de emociones. Rabia no había. El rencor la había sustituido hacía mucho por una nostalgia tranquila. Lo que sentía ahora era otra cosa: un duelo inesperado por una oportunidad que nunca supimos vivir bien.

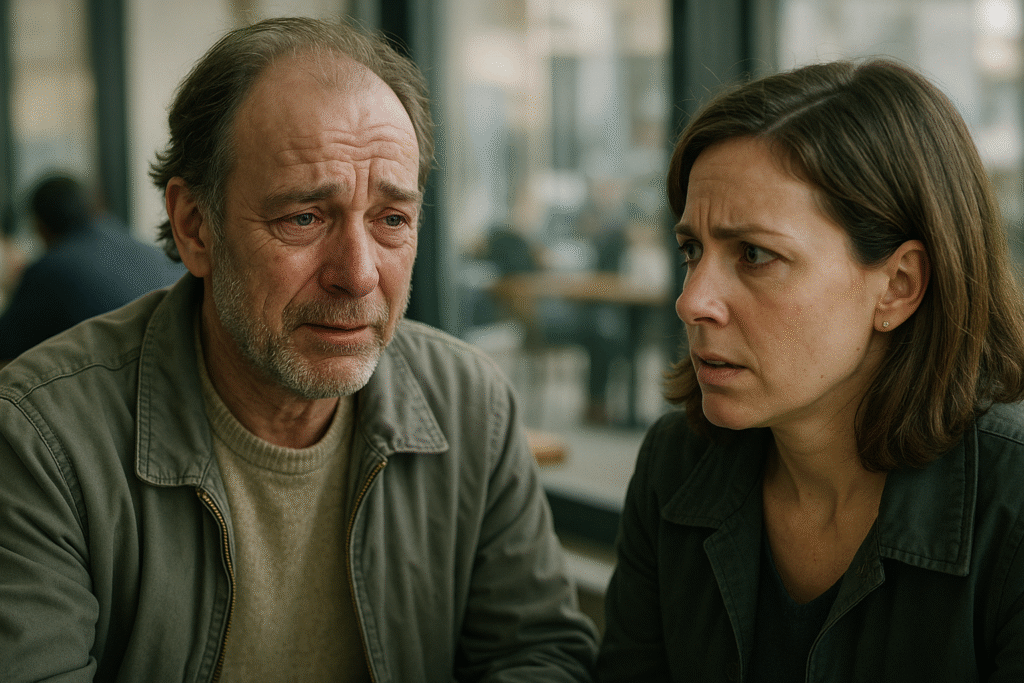

—¿Por qué volver ahora? —pregunté al fin, con la voz más suave de lo que pensaba usar.

Ella levantó la mirada.

—Porque por fin sé quién soy… y lo primero que pensé fue en enfrentar aquello que dejé inconcluso.

Sonó honesto. Sonó valiente. Sonó como algo que, en otro tiempo, habría esperado escuchar. Pero ese otro tiempo ya no existía.

—Le prometí esperarte —dije, sin poder evitar que la frase saliera—. Y lo hice. Más de lo que debí. Pero también aprendí a prometerme algo a mí mismo. Aprendí a no quedarme eternamente en la puerta por alguien que no está seguro de querer entrar.

Ella asintió despacio, con una lágrima contenida en el borde del ojo.

—Lo sé —susurró—. Y por eso…, aunque duela, me alegra verte así.

Hubo un silencio largo, de esos que no son incómodos, solo densos. Ella recorrió con la mirada cada rincón de esa vida donde ya no tenía espacio. No había reproche, solo aceptación cansada.

—No vine a pedirte que vuelvas —dijo—. Eso sería egoísta. Vine a decirte algo que hace años debí decir: gracias por haberme esperado cuando yo no supe hacerlo por mí. Y perdón por llegar cuando ya no cabe un nosotros aquí.

Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, como un nudo que por fin entendía que su función no era ahogar, sino enseñarme que yo también sabía soltar. Me levanté, rodeé la mesa y la abracé. No como se abraza a un amor que vuelve, sino como se abraza a un capítulo que por fin se cierra con dignidad.

—Yo también te agradezco —respondí, con la voz quebrada—. Porque gracias a perderte así… aprendí a no perderme a mí.

Ella sonrió entre lágrimas. Durante unos segundos, en ese abrazo, fue como si el tiempo nos permitiera vivir una versión distinta de nuestra historia: una en la que supimos llegar a tiempo el uno para el otro. Pero la realidad es que todo llegó como tenía que llegar: tarde para nosotros, justo para cada uno.

La acompañé hasta la puerta. Nos miramos una última vez, sabiendo sin decirlo que no habría después. Que este no era un “hasta pronto”, sino un “por fin”.

—Cuídate —dijo.

—Sé feliz —respondí.

Y ambos entendimos que, aunque habíamos fracasado como destino compartido, quizás habíamos triunfado como lección necesaria.

Cuando cerré la puerta, no sentí el vacío que temía. Sentí una especie de paz melancólica. Fui hasta la ventana y la vi alejarse calle abajo, más liviana que cuando llegó. También yo estaba más ligero. Le había prometido esperarla… y la esperé. Ella volvió… pero cuando ya era demasiado tarde para nosotros. No para la vida. No para lo que cada uno debía seguir descubriendo.

Porque a veces, las promesas no se rompen: se cumplen… solo que el final no es el que el corazón imaginó, sino el que el alma necesitaba para poder seguir.