El silencio posterior al escándalo no trajo alivio inmediato. Tomás caminó por pasillos conocidos sintiéndolos ajenos, como si cada pared escuchara. Sabía que la verdad expuesta iniciaba otra batalla, más lenta y peligrosa. Los correos anónimos comenzaron esa misma noche, advertencias veladas, promesas rotas, amenazas educadas, recordándole que el poder rara vez cae sin intentar arrastrar a quien lo desafía.

Al día siguiente encontró su laboratorio cerrado con un aviso administrativo ambiguo. Ninguna firma, ninguna explicación concreta. Sus estudiantes esperaban afuera, confundidos, mirándolo como si él tuviera respuestas. Tomás entendió el costo humano del conflicto. Defender la ética significaba exponer a otros al fuego cruzado institucional, obligarlos a elegir entre aprender en silencio o arriesgar su futuro junto a él.

Los rumores crecieron con rapidez quirúrgica. Algunos colegas lo evitaban; otros fingían apoyo con sonrisas tensas. En reuniones informales, su nombre se pronunciaba en voz baja, asociado a palabras peligrosas: conflicto, auditoría, crisis. Tomás observaba sin intervenir, consciente de que el miedo contagia más rápido que la verdad. Aun así, continuó documentando cada movimiento, cada decisión administrativa sospechosa con cuidado.

La auditoría externa comenzó discretamente, pero sus efectos fueron sísmicos. Archivos desaparecidos reaparecieron copiados, claves cambiadas delataron prisas, y antiguos expedientes revelaron patrones repetidos. Tomás colaboró sin protagonismo, entregando cronologías precisas. Dormía poco, comía menos, sostenido por la convicción de que ceder ahora validaría décadas de abusos normalizados dentro de la institución que amaba y cuestionaba desde siempre profundamente.

El decano, mientras tanto, movía influencias con habilidad aprendida. Llamadas privadas, favores antiguos, silencios comprados. Su narrativa era simple: Tomás era brillante, pero inestable, obsesivo, peligroso. Esa versión comenzó a filtrarse sutilmente. Invitaciones canceladas, comités reestructurados, evaluaciones retrasadas. La estrategia no buscaba derrotarlo con hechos, sino aislarlo hasta que el cansancio hiciera el trabajo que la evidencia no podía lograr.

Una noche, revisando correos antiguos, Tomás encontró un mensaje olvidado. Provenía de una investigadora jubilada, advertencia temprana ignorada por miedo. Describía los mismos mecanismos, los mismos nombres. Aquello confirmó que no estaba solo ni equivocado. La corrupción tenía historia. Guardó el mensaje impreso en el dossier, no como prueba legal, sino como recordatorio de por qué resistir valía el desgaste.

Las semanas avanzaron entre comparecencias y silencios forzados. Tomás aprendió a medir cada palabra, cada gesto. El consejo universitario se fracturaba internamente, bandos invisibles luchando por control narrativo. Nadie hablaba de ciencia; todo era reputación. En medio, Tomás recordó por qué eligió investigar: buscar verdad aunque incomode. Esa certeza, pero firme, se volvió su ancla cuando la presión amenazaba quebrarlo.

Un informe preliminar se filtró a la prensa especializada. Sin nombres, pero con patrones claros. La noticia sacudió cimientos. El decano respondió con indignación pública, proclamando persecución. Tomás no habló. Sabía que cualquier frase sería usada en su contra. Observó el debate crecer, consciente de que la opinión externa comenzaba a equilibrar fuerzas internas largamente desiguales, creando un escenario nuevo.

En privado, algunos colegas se acercaron. No para disculparse, sino para preguntar qué sabía realmente. Tomás compartió solo lo necesario. Comprendió que la información era poder y protección. Cada dato entregado debía servir al proceso, no al ego ajeno. Esa prudencia le ganó respeto silencioso. Lentamente, la soledad inicial se transformó en una red de apoyos que operaban desde sombras.

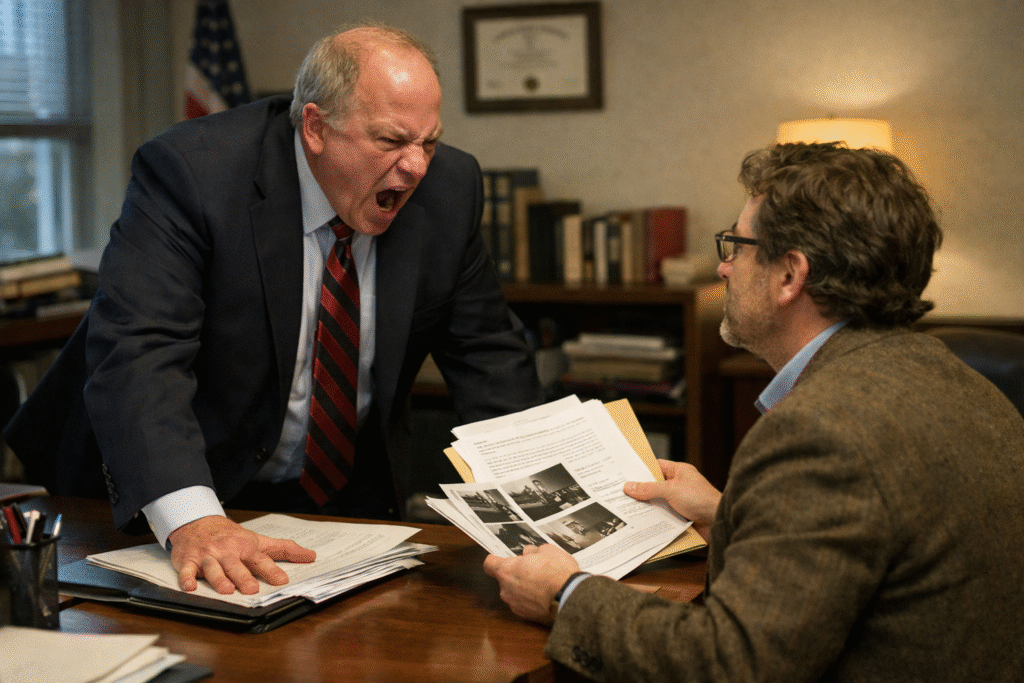

El decano fue citado nuevamente. Esta vez sin amenazas. La sala, idéntica, parecía distinta. Tomás asistió como observador técnico, no acusado. Escuchó contradicciones, vacilaciones, memorias selectivas. Cada respuesta del decano añadía peso al expediente. No hubo estallidos, solo desgaste. Tomás entendió que el clímax real no era un grito público, sino el colapso de una versión insostenible frente a registros.

Al salir, el decano cruzó miradas con Tomás. No hubo odio, solo cálculo. En ese instante, Tomás comprendió algo inquietante: aquel hombre no se veía derrotado, sino atrapado. El sistema que lo había protegido ahora exigía sacrificios. Tomás sintió compasión sofocada. Recordó estudiantes, proyectos truncos, carreras dañadas. La justicia no buscaba venganza, sino reparación, aunque llegara tarde y sin aplausos.

Las clases se reanudaron parcialmente. Tomás volvió al aula con normalidad forzada. Los estudiantes escuchaban atentos, como si cada explicación científica contuviera una lección ética implícita. Él no mencionó el conflicto. Enseñó métodos, dudas, rigor. Comprendió que su mayor impacto no estaba en informes ni audiencias, sino en formar mentes capaces de cuestionar autoridad con evidencia, cuando implique costos reales.

Fuera del campus, la investigación seguía su curso. Donantes preguntaban, rankings temblaban. La institución, obligada a responder, inició reformas públicas. Algunas sinceras, otras cosméticas. Tomás observó con cautela. Sabía que el cambio real es lento y fácilmente reversible. Aun así, cada protocolo nuevo, cada control añadido, representaba una grieta menos por donde la corrupción podía filtrarse impune como antes siempre.

Una tarde, recibió una carta manuscrita. Era de la investigadora jubilada. Agradecía haber sido escuchada, aunque tarde. Decía que dormir tranquila ya era suficiente recompensa. Tomás sostuvo la carta largo rato. Entendió que las victorias importantes rara vez son visibles. No hay monumentos para la integridad cotidiana. Solo conciencias aliviadas y silencios que, por fin, dejan de ser cómplices históricos.

El proceso aún no concluía. Apelaciones, comisiones, plazos dilatados. Tomás aceptó la incertidumbre como parte del camino. Había hecho lo correcto, aunque el resultado final permaneciera abierto. Comprendió que la ética no garantiza finales limpios, solo decisiones claras. Mientras caminaba al anochecer por el campus, sintió cansancio profundo y paz. La lucha continuaría, pero ya no dependía solo de él. La presión alcanzó un punto extraño, casi silencioso. No había titulares nuevos, pero el aire institucional se volvió denso. Tomás percibía miradas largas, conversaciones que se detenían al pasar. El proceso avanzaba, pero también las resistencias internas. Comprendió que los sistemas no colapsan rápido; se defienden creando fatiga, esperando que el tiempo haga olvidar aquello que la evidencia no pudo ocultar.

Un nuevo comité fue anunciado como solución neutral. Sus miembros parecían equilibrados, pero Tomás reconoció nombres con historial ambiguo. No protestó. Aprendió que denunciar todo diluye lo esencial. En cambio, preparó cronologías limpias, comparativas claras, vínculos imposibles de negar. El trabajo técnico se volvió su refugio. Cada dato ordenado era una forma de resistencia silenciosa contra la narrativa del cansancio y la confusión.

El decano, suspendido provisionalmente, continuaba influyendo desde la sombra. Antiguos protegidos defendían su legado, apelando a logros pasados. Tomás escuchaba ese argumento repetirse como mantra: los resultados justifican los métodos. Esa lógica le resultaba familiar y peligrosa. Sabía que aceptar excepciones éticas abre puertas irreversibles. Por eso insistía en algo simple: sin integridad, el mérito pierde significado.

Algunos estudiantes comenzaron a preguntar directamente. Querían entender qué estaba pasando, por qué ciertos proyectos se detenían. Tomás eligió la honestidad medida. Explicó procesos, no personas. Les habló de responsabilidad, de cómo la ciencia depende de confianza colectiva. Vio en sus rostros una mezcla de decepción y determinación. Tal vez aquella crisis estaba formando investigadores más conscientes que cualquier curso formal previo.

La institución reaccionó con protocolos nuevos, talleres obligatorios, comunicados extensos. Tomás los leyó con atención crítica. Reconoció avances, pero también lenguaje vacío. Sabía que el verdadero cambio se mide cuando nadie observa. Mientras tanto, la auditoría profundizaba. Aparecieron nuevas irregularidades, no todas ligadas al decano. El problema era estructural. Eso complicaba el relato cómodo de un único culpable conveniente.

Esa revelación dividió al consejo. Algunos querían cerrar rápido, proteger la imagen. Otros entendieron que limpiar implicaba exponerse. Tomás fue llamado a opinar. Habló sin adornos. Dijo que una institución académica no puede temerle a la verdad sin traicionarse. El silencio posterior fue largo. No sabía si había convencido, pero al menos había dejado claro que retroceder ya no era opción viable.

Las consecuencias personales se acumularon. Invitaciones internacionales quedaron en pausa. Proyectos retrasados afectaron financiamiento. Tomás aceptó pérdidas con una calma aprendida. Había cruzado un umbral ético del que no se regresa intacto. Sin embargo, algo inesperado ocurrió: jóvenes investigadores externos comenzaron a escribirle. Querían colaborar, atraídos no por su conflicto, sino por su coherencia visible.

El decano solicitó declarar nuevamente. Esta vez, su tono fue distinto. Menos desafío, más cálculo defensivo. Admitió errores administrativos, negó intenciones. Tomás escuchó con atención profesional. No buscaba humillación, solo claridad. Cada admisión parcial encajaba con registros previos. El rompecabezas se cerraba lentamente. El clímax no estaba en un momento único, sino en la acumulación paciente que dejaba sin espacio a la negación.

La prensa generalista retomó el tema. Ya no como escándalo, sino como debate sobre ética académica. Tomás fue citado sin sensacionalismo. Rechazó entrevistas personales. Permitió que los documentos hablaran. Entendió que su rol no era protagonista, sino catalizador. Eso lo protegía. Cuando las historias dependen de hechos verificables, el desgaste emocional pierde eficacia como arma disuasoria sistemática.

Una votación interna se aproximaba. No sobre personas, sino sobre reformas vinculantes. Tomás sabía que ese era el punto real de inflexión. Si se aprobaban, el caso trascendería individuos. La noche anterior, repasó años de trabajo, dudas, silencios pasados. Se preguntó cuántas veces había mirado hacia otro lado antes. La respuesta no fue cómoda, pero sí necesaria para seguir adelante.

El día llegó sin dramatismo. Discursos breves, votos electrónicos, resultados proyectados. La reforma fue aprobada por margen ajustado. No hubo aplausos. Solo respiraciones contenidas. Tomás sintió un peso soltarse lentamente. No era victoria absoluta, pero sí irreversible. El sistema había cambiado de dirección, aunque aún pudiera resistirse. Comprendió que el clímax real no grita; se confirma cuando ya no hay vuelta atrás posible.

Tras la sesión, recibió un mensaje corto del decano. No pedía perdón ni explicaba. Solo decía: “Entiendo ahora”. Tomás leyó varias veces. No respondió. Algunas comprensiones llegan tarde, pero aún cuentan. Guardó el mensaje como parte del cierre personal, no del expediente. La justicia institucional avanzaba; la humana seguía siendo incompleta, frágil, pero al menos iniciada.

Esa noche, el campus estaba tranquilo. Tomás caminó despacio, observando luces encendidas en laboratorios. Pensó en generaciones futuras que no conocerían el conflicto, solo reglas más claras. Tal vez ese anonimato era el verdadero éxito. Defender la ética no siempre deja nombre, pero deja estructura. Y eso, comprendió, era suficiente para justificar cada costo asumido hasta ese momento. El efecto de la votación no fue inmediato, pero sí profundo. Los procedimientos comenzaron a cambiar de forma concreta. Nuevas auditorías cruzadas, rotación obligatoria de evaluadores, límites claros al poder individual. Tomás observó con distancia analítica. Sabía que las normas no crean ética, pero sí reducen oportunidades de abuso. El sistema empezaba, lentamente, a vigilarse a sí mismo.

Algunos antiguos aliados del decano abandonaron cargos estratégicos. No por castigo directo, sino por pérdida de influencia. El vacío de poder generó incomodidad. Tomás entendió que ese momento era peligroso: cuando lo viejo cae, pero lo nuevo aún no se consolida. La tentación de restaurar prácticas pasadas se escondía tras discursos de eficiencia, estabilidad y nostalgia por tiempos supuestamente más simples.

Un informe final comenzó a circular internamente. No buscaba escándalo, sino trazabilidad. Cada hallazgo estaba contextualizado, cada falla conectada a decisiones específicas. Tomás participó como revisor técnico. Al leerlo completo, sintió algo cercano al duelo. Aquella institución, idealizada durante años, aparecía humana, vulnerable, falible. Aceptarlo era parte del proceso. La madurez académica también implica desmitificar sin destruir.

El decano presentó su renuncia antes de una resolución definitiva. El comunicado fue sobrio, sin dramatismo. Algunos lo interpretaron como estrategia; otros, como reconocimiento tácito. Tomás no especuló. Comprendió que el cierre institucional rara vez coincide con el cierre moral. No todos los daños se reparan con una salida discreta. Aun así, aquel acto marcaba un punto final simbólico innegable.

La reacción pública fue contenida. Sin escándalo, sin linchamiento. La universidad priorizó continuidad. Tomás valoró esa decisión. El aprendizaje real no necesita espectáculo. En privado, recibió mensajes de agradecimiento, también reproches. Aceptó ambos. Sabía que confrontar sistemas implica incomodar incluso a quienes se benefician del cambio. No todos celebran cuando la estabilidad se redefine sobre bases más justas.

Con el paso de los meses, Tomás recuperó proyectos pausados. Nuevas colaboraciones surgieron, basadas en confianza explícita. Notó un cambio sutil en reuniones: más preguntas, menos silencios automáticos. No era idealismo, sino vigilancia compartida. Aquello le dio esperanza moderada. Las culturas no se transforman de golpe, pero sí pueden reorientarse cuando alguien rompe el primer equilibrio corrupto.

En el aula, la relación con los estudiantes se profundizó. No por el conflicto, sino por la coherencia. Tomás entendió que enseñar ciencia también es enseñar límites. Mostrar que el rigor no es solo método, sino conducta. Algunos alumnos comenzaron investigaciones sobre ética institucional. Verlos cuestionar con respeto crítico fue, para él, una de las recompensas más claras del camino recorrido.

Un día, encontró el viejo dossier negro en su oficina. Lo abrió con calma. Cada documento había cumplido su función. Ya no era arma ni escudo, solo archivo histórico. Decidió donarlo al repositorio institucional, con acceso restringido y fines pedagógicos. Transformar prueba en aprendizaje era, pensó, la mejor forma de cerrar el ciclo sin borrar lo ocurrido.

La institución invitó a Tomás a integrar un consejo consultivo permanente. Aceptó con condiciones claras. No buscaba poder, sino equilibrio. Sabía que vigilar desde dentro exige la misma firmeza que denunciar desde fuera. El rol implicaba desgaste continuo, pero también oportunidad. Prefirió incomodidad honesta a tranquilidad cómplice. Esa elección, comprendió, ya definía quién era más allá de cualquier cargo.

Con el tiempo, el caso dejó de mencionarse. Nuevos desafíos ocuparon la agenda. Tomás lo agradeció. El objetivo nunca fue ser recordado, sino corregir una deriva. Caminando por el campus renovado, notó pequeños cambios: transparencia en convocatorias, debates abiertos, decisiones justificadas. Ninguno espectacular, todos acumulativos. Así avanza la integridad, pensó, sin épica, pero con persistencia.

Una tarde tranquila, recibió un correo de un estudiante anónimo. Decía: “Gracias por no callar”. Tomás leyó y cerró los ojos un momento. Comprendió que ese mensaje resumía todo. No había monumentos, ni reconocimientos formales. Solo la certeza de haber actuado cuando callar era más fácil. Y eso, silencioso pero firme, era suficiente. El final no llegó con aplausos ni titulares grandilocuentes, sino con una mañana ordinaria en el aula. Tomás explicó un experimento simple, recordó controles, habló de errores. Los estudiantes escucharon atentos, sin saber que aprendían algo más profundo. Integridad como método invisible. Persistía en gestos cotidianos, decisiones pequeñas, coherencia diaria. Ahí estaba el cierre verdadero. Sin ruido ni épica. Alguna.

Con el tiempo, la historia se diluyó en memoria institucional, como debía ser. Tomás no fue héroe ni mártir. Fue un profesor que eligió incomodidad honesta. Esa elección redefinió trayectorias ajenas. Algunas visibles, otras silenciosas. El sistema aprendió lentamente. No perfecto, pero menos ciego. Eso bastó. Para justificar años de resistencia ética compartida. Que siguió viva. En aulas futuras. Siempre.

El decano desapareció del relato público, absorbido por otros escándalos menores. No hubo revancha ni celebración tardía. La justicia fue administrativa, no teatral. Tomás entendió esa sobriedad como avance. Cuando la ética no necesita espectáculo, se normaliza. Y lo normal cambia culturas. Sin discursos heroicos. Solo reglas claras y valentía cotidiana compartida. Aprendida, enseñada, repetida. Hasta volverse costumbre. Justa. Necesaria.

Años después, nadie mencionaba aquel dossier negro, pero sus efectos persistían. Convocatorias transparentes, evaluaciones trazables, desacuerdos documentados. Tomás seguía investigando con la misma disciplina. Había envejecido un poco, aprendido más. Seguía creyendo en la ciencia. Ahora también en el coraje. De sostenerla cuando incomoda intereses y silencios. Sin perder humanidad ni rigor. Ese equilibrio definió su legado. Discreto, firme. Duradero.

Si algo quedó claro, fue que la academia avanza cuando alguien no calla. No por gritar más fuerte, sino por sostener pruebas. La verdad necesita manos pacientes. Tomás fue una de ellas. No único, pero necesario. Así se protege el conocimiento. Con personas dispuestas a pagar costos personales reales. Para que otros aprendan sin miedo. Y pregunten mejor. Siempre. Valga.

El final verdadero no cierra historias; abre responsabilidades compartidas. Tomás lo sabía mientras apagaba luces del laboratorio. Mañana habría clases, dudas, errores. Y ética en práctica. Esa es la victoria. Callada, constante, transmitida de mentor a estudiante. Para que la ciencia avance sin miedo a mirarse. Cuando el poder tiembla. Y la verdad permanece. Como principio rector común. Indispensable. Humano.