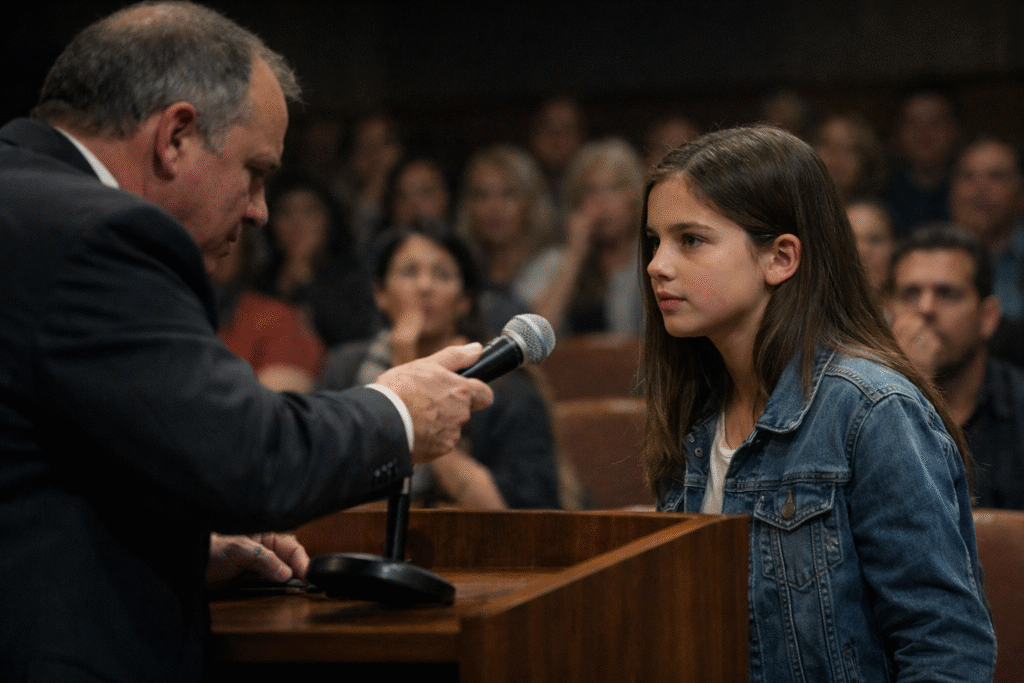

Emily no levantó el volumen. No necesitó hacerlo. Su voz, pequeña pero firme, se deslizó por el auditorio como una oración que no pide permiso, solo verdad. Dijo que entendía el miedo a la palabra “Dios”, porque a veces se usa como arma, y ella venía sin armas, con cicatrices y esperanza.

El organizador apretó la mandíbula, mirando a los costados, buscando apoyo. Nadie le devolvió la mirada. Había algo insoportablemente humano en esa niña: no pedía aplausos, no pedía lástima, no pedía aprobación. Solo estaba terminando lo que él había intentado cortar: la parte donde una persona admite que no puede sola.

Emily bajó los ojos a sus hojas y confesó que esas hojas eran su “andadera invisible”. No para caminar, sino para hablar. Porque desde el accidente, las palabras a veces se le atascaban como gritos sin salida. La terapia le enseñó a respirar. La fe le enseñó a perdonarse por sentir rabia. Y eso también era real.

Al mencionar “rabia”, algunos padres se inclinaron hacia adelante. No esperaban esa honestidad. Las historias “bonitas” no suelen mostrar el barro. Emily lo mostró. Dijo que hubo noches en que le pidió a Dios que le devolviera las piernas, y al no recibir ese milagro, creyó que era culpa suya. Once años y ya cargaba culpas adultas.

La maestra que estaba cerca del escenario se llevó una mano al pecho, como si algo viejo hubiera despertado. Un niño dejó de balancear los pies. Dos adolescentes, con teléfonos listos para grabar, olvidaron presionar “record”. Y el silencio, ese silencio que antes era control, ahora era respeto. Emily había cambiado el aire del lugar.

El organizador intentó recuperar el control con una risa breve, nerviosa. Dijo algo sobre “mantenerlo neutral” y “no dividir”. Emily lo miró con una serenidad que no humillaba; lo desarmaba. Contestó que la neutralidad, a veces, es una forma elegante de callar el dolor ajeno. Y que su historia no era un debate: era su vida.

Una mujer en la tercera fila se secó una lágrima rápido, como si le diera vergüenza. Un hombre cruzó los brazos, pero no en defensa: en contención, para no quebrarse. Emily dijo que su silla de ruedas no era el final de su historia, era el escenario desde donde aprendía a mirar a los demás sin arriba ni abajo. “Aquí todos estamos a la misma altura del corazón”.

Hubo un murmullo, mínimo, como cuando un bosque decide respirar al mismo tiempo. El organizador, sintiendo que perdía autoridad, dio un paso hacia el micrófono. Pero entonces ocurrió algo inesperado: el director de la escuela, que hasta ese momento permanecía al fondo, caminó hacia el pasillo central. No corrió. No gritó. Solo avanzó, serio.

Emily vio al director acercarse y por un segundo temió que la fueran a bajar del escenario. El miedo le rozó la garganta, como cuando en el hospital anunciaban una mala noticia. Pero ella siguió. Dijo que no traía religión para vender, traía una explicación de cómo no se rompió por dentro. “Si alguien no cree, lo respeto. Pero no me quiten mi palabra”.

El director llegó a la primera fila y se quedó ahí, quieto, observando al organizador. No dijo nada. Esa quietud era un mensaje. El organizador tragó saliva. Emily, sin saberlo, ya no hablaba sola. Hablaba con el silencio a favor, con decenas de ojos sosteniéndola, con una energía nueva en el auditorio: la de una verdad que no se puede volver a encerrar.

Y entonces Emily dejó las hojas en su regazo, como quien ya no necesita muletas. Sonrió apenas y dijo que había guardado una última parte para el final, pero que quizás era mejor decirla ahora. “Hoy no vine a que me escuchen a mí”, dijo. “Vine a que escuchen a alguien más.” Y miró hacia la puerta lateral del auditorio.

Todos giraron la cabeza casi al mismo tiempo. La puerta lateral estaba entreabierta, como si alguien hubiese dudado en entrar. Se oyó un crujido leve, el sonido de una bisagra vieja, y después pasos lentos. No eran pasos de estudiante. Eran pasos pesados, arrastrados, como si cada metro costara un recuerdo. Emily no apartó la mirada. Esperaba a esa persona.

El organizador frunció el ceño, confundido. El director no se movió, pero su expresión cambió: sorpresa mezclada con algo parecido a culpa. Los pasos se acercaron y, al asomarse la figura al pasillo, algunos padres se quedaron petrificados. Una madre abrió la boca sin sonido. Un hombre murmuró un nombre, como si se le escapara sin querer.

Era el conductor del accidente.

No venía con cámaras ni discursos. Venía con los hombros hundidos y los ojos rojos. Tenía el rostro de quien ha envejecido sin que pasen años. En una mano llevaba una gorra aplastada; en la otra, un sobre manila gastado. Avanzó hasta quedarse a unos metros del escenario y se detuvo, como si una línea invisible le prohibiera dar un paso más.

Emily respiró hondo. No estaba temblando. Eso era lo más aterrador y hermoso: la calma. Dijo que él había pedido hablar antes, pero que le dijeron que “no era apropiado” y que “podría incomodar”. Ella soltó una risa breve, sin burla. “Mi vida ya es incómoda”, dijo. “Pero no por mi silla. Por lo que guardamos sin decir.”

El organizador levantó una mano, como para cortar ese giro, pero su gesto se quedó a mitad, inútil. El auditorio estaba hipnotizado. Emily explicó que durante meses imaginó al conductor como un monstruo. Necesitaba odiarlo para sobrevivir. Y un día, en terapia, entendió que odiarlo la ataba al accidente para siempre. “Y yo quiero ser libre”, dijo.

El hombre del pasillo bajó la cabeza. Sus lágrimas cayeron sin escándalo, como lluvia fina. Emily le habló directamente, sin convertirlo en villano ni en héroe. “No estoy aquí para absolverte”, dijo. “Eso no me corresponde. Pero sí estoy aquí para decir lo que nadie quiso escuchar: yo también tengo una parte en esto, y mi parte es decidir qué hago con mi dolor.”

El organizador susurró algo al director, como pidiendo que lo detuviera. El director no respondió. Años de reglamentos y “protocolos” se deshicieron frente a una niña que hacía lo que los adultos temen: nombrar lo real. Emily contó que el conductor había enviado cartas, había pagado terapias cuando pudo, había preguntado por ella, pero nadie le dejó acercarse. “La vergüenza también hiere”, dijo.

Entonces Emily pidió que le acercaran el micrófono un poco más. Sus manos, pequeñas, apretaron el borde de la silla. Miró a los padres y dijo algo que no estaba en sus hojas: “Hay gente aquí que cree que proteger a los niños es evitarles temas difíciles. Pero la vida no pregunta si estamos listos. La vida entra igual. Y cuando entra, necesitamos verdad, no silencio.”

Una adolescente rompió a llorar. Un padre se levantó, pero no para irse: para escuchar de pie, como si sentado fuera una falta de respeto. Emily le pidió al conductor que levantara la vista. Él lo hizo, temblando. Ella dijo que lo había invitado porque la fe que la sostuvo no era una idea bonita: era una fuerza para hacer lo imposible. “Y lo imposible hoy,” dijo, “es perdonar sin olvidar.”

El hombre extendió el sobre manila hacia el escenario, sin saber cómo. La maestra lo recibió y lo llevó hasta Emily. Ella lo abrió con cuidado. Adentro había recortes, cartas, notas de terapia, y una foto vieja: Emily caminando en un parque, antes del accidente. En la parte trasera, una frase escrita a mano: “Lo siento cada día.” Emily tragó saliva.

El organizador, viendo que la sala estaba fuera de su control, soltó finalmente: “¡Esto ya es demasiado!” Y ahí, por primera vez, Emily cambió el tono. No gritó. Pero su voz se volvió filo. “Lo demasiado fue el impacto,” dijo. “Lo demasiado fue aprender a sonreír en una cama. Lo demasiado fue que me callaran por miedo a ofender. Hoy, lo demasiado… se termina.”

El director subió al escenario sin anunciarse. Se colocó a un lado, no delante de Emily. Ese detalle lo dijo todo: por una vez, la autoridad no venía a tapar, venía a sostener. Miró al organizador y le pidió, con una calma que parecía sentencia, que se sentara. El organizador obedeció, rojo, atrapado por la mirada de todos.

Emily sostuvo la foto entre sus dedos como si pesara una vida entera. Dijo que durante mucho tiempo esa imagen la perseguía como un fantasma cruel, recordándole lo que perdió. Pero que un día entendió algo: esa niña de la foto no era “la verdadera Emily” y la de la silla no era “la versión rota”. “Soy ambas,” dijo. “Y valgo completa.”

El conductor dio un paso adelante, solo uno. La sala se tensó. Emily levantó una mano indicando que estaba bien. “No necesito que me toques para reconocer tu arrepentimiento,” dijo. “Pero sí necesito que mi historia no se use para enseñar miedo, sino responsabilidad.” Luego miró a los padres: “Si alguien aquí conduce rápido, si mira el teléfono, si piensa ‘solo un segundo’, hoy les pido que me miren a mí.”

El silencio se volvió pesado de otra manera. No era incomodidad: era culpa colectiva, reconocimiento. Emily contó que el accidente ocurrió por un mensaje leído en un semáforo. Una decisión pequeña con una consecuencia inmensa. “La gente cree que las tragedias son monstruos,” dijo. “A veces son segundos.” Nadie respiraba igual después de escuchar eso.

El organizador intentó justificarse: que él solo quería evitar conflictos, que la escuela debía ser inclusiva, que la religión divide. Emily no peleó esa idea con argumentos largos. Preguntó algo simple: “¿Inclusiva para quién, si mi voz se excluye?” Y sonrió con tristeza. “No me silencies por proteger a otros de mi verdad. Protégenlos enseñándoles a escuchar.”

Una madre levantó la mano, temblando. No pidió permiso. Dijo que su hijo llevaba meses deprimido y que ella no sabía cómo ayudarlo. Preguntó a Emily cómo había resistido. Emily respondió: “No resistí sola. Me dejé ayudar. Y cuando no pude creer en mí, alguien creyó por mí.” Y miró a la maestra, al terapeuta sentado al fondo, al conductor arrepentido. La red apareció.

El director pidió el micrófono, pero Emily negó con la cabeza: todavía no. Dijo que había guardado una última frase, la que realmente la trajo ahí. “Me dijeron ‘solo eres una niña’,” recordó, y el auditorio se encogió. “Y sí. Soy una niña. Y por eso digo esto: los adultos se acostumbran al silencio. Los niños no. Los niños lo sufren.”

El conductor, con voz quebrada, pidió hablar. Emily asintió. Él dijo que cada noche escuchaba el golpe en su cabeza, que soñaba con sirenas, que había pensado en desaparecer. No lo dijo como amenaza, lo dijo como confesión humana. Y ahí Emily hizo algo que nadie esperaba: le dijo que entendía esa oscuridad. “Yo también la visité,” susurró.

El organizador se levantó bruscamente, como para detener ese momento, pero el director lo frenó con una sola palabra: “Basta.” Fue un “basta” que no humillaba, ponía límites. Y al oírlo, el auditorio exhaló, como si por fin alguien hubiera defendido lo correcto. Emily aprovechó ese espacio abierto y soltó el núcleo: “La fe no me quitó la silla. Me quitó la vergüenza.”

Alguien comenzó a aplaudir, tímido, y el aplauso murió rápido porque nadie quería romper el momento con ruido. No era una escena de ovación, era una escena de transformación. Emily miró la foto otra vez, luego la guardó en el sobre. “No vine a inspirarlos,” dijo. “Vine a pedirles algo. Si van a contar historias reales, cuenten también la parte incómoda: el perdón.”

Y entonces Emily giró la silla apenas y señaló una fila específica. “Hay alguien aquí que no ha hablado,” dijo. “Y si esa persona se va hoy en silencio, mi discurso no sirve.” Sus ojos encontraron a un hombre de traje gris, escondido detrás de una columna. “Usted,” dijo. “El periodista.” El hombre se sobresaltó. Emily apretó el micrófono. “Es su turno de ser valiente.”

El periodista se quedó rígido, como si lo hubieran atrapado robando algo que no era suyo. Varios lo reconocieron: había escrito un artículo sobre el accidente, uno de esos textos que convierten tragedias en espectáculo. Emily dijo su nombre completo sin titubear. No lo dijo con rabia, sino con precisión. “Usted escribió que yo era ‘un símbolo’,” dijo. “Yo no soy símbolo. Soy persona.”

El hombre intentó sonreír, ese gesto profesional que suaviza preguntas difíciles. Emily lo cortó con una frase corta: “¿Sabe qué es lo peor de ser noticia?” El auditorio contuvo el aliento. “Que la gente cree que te conoce,” continuó, “y deja de escucharte. Me describieron como ‘pobre niña’. Nadie preguntó qué soñaba. Nadie preguntó qué me daba miedo. Hoy se los digo yo.”

Emily confesó que su miedo más grande no era no caminar. Era que la miraran siempre con lástima, como si su vida fuera una sala de espera. Dijo que quería enamorarse algún día, estudiar, equivocarse, reír fuerte, bailar sentada si hacía falta. “No me hagan pequeña para sentirse grandes por ayudarme,” pidió. “Háganme espacio para vivir como cualquiera.”

El periodista, tragando saliva, dijo que él solo “informó lo que supo”. Emily inclinó la cabeza. “Lo que supo,” repitió. “¿Y lo que inventó? ¿Y lo que insinuó? Puso que mi familia ‘exigió dinero’. Eso no pasó. Puso que yo ‘odiaba’ al conductor. Eso no es cierto. Su artículo me siguió a la escuela. Me siguió a internet. Me siguió al espejo.”

Una ola de indignación recorrió la sala. No por chisme, sino por justicia. Emily no pidió que lo cancelaran. Pidió algo más incómodo: responsabilidad. Dijo que los adultos enseñan a los niños a pedir perdón, pero se les olvida practicarlo en público. “Si quiere contar historias,” dijo, “cuéntelas bien. Con humanidad. Con cuidado. Con la verdad completa. La verdad también es amor.”

El director, ahora sí, tomó el micrófono. Anunció que la escuela emitiría un comunicado corrigiendo información falsa y que revisaría el protocolo de eventos para que ninguna voz fuera silenciada por “temor a controversia”. No fue un discurso largo. Fue una promesa concreta. Y luego miró a Emily y, con un respeto que parecía disculpa colectiva, le preguntó si quería terminar.

Emily asintió. Dijo que esa noche, antes de dormir, siempre se decía dos frases: una para la herida y otra para el futuro. La de la herida: “Esto duele y no soy débil por sentirlo.” La del futuro: “No me toca decidir qué pasó, pero sí qué hago con lo que pasó.” Y miró al conductor. “Y hoy decido no odiar.”

El conductor se arrodilló en el pasillo, no para dramatizar, sino porque las piernas no le sostuvieron la culpa. Susurró: “Gracias.” Emily cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, había paz, pero también firmeza. “No me agradezca,” dijo. “Viva diferente. Maneje diferente. Hable diferente. Si mi silla sirve para algo, que sirva para salvar a alguien.”

En la última fila, un adolescente que había llegado por obligación guardó el teléfono y se secó la cara con la manga. Una madre abrazó a su hijo sin decir nada. Un padre miró al suelo, recordando mensajes leídos al volante. El organizador, sentado, ya no parecía poderoso: parecía un hombre enfrentado a su propio miedo a lo real. Y esa era su lección.

El periodista dio un paso al frente. Pidió el micrófono con una humildad que no se practica: se aprende a golpes. Dijo que publicaría una rectificación, que pediría perdón, que contaría la historia como debía: completa, humana, sin convertir a Emily en objeto. Emily lo miró y dijo: “No quiero que me haga perfecta. Quiero que me haga verdadera.”

Cuando el evento terminó, nadie salió corriendo como se hace siempre. Se quedaron, formando pequeños círculos, hablando bajito, como si el lugar se hubiera convertido en algo sagrado sin necesidad de etiquetas. Emily fue rodeada, pero no asfixiada: abrazos con cuidado, palabras con respeto. El conductor se quedó atrás, en silencio, y el director se acercó a él.

Antes de que Emily saliera, el organizador se paró frente a ella. No pidió “pasar la página”. No dijo excusas largas. Solo dijo: “Me equivoqué.” Emily lo miró como quien mide si una disculpa tiene peso real. “Sí,” respondió. “Pero todavía puede hacer algo bien: la próxima vez que una niña hable, no le tenga miedo.” El organizador bajó la mirada.

Afuera, el aire nocturno olía a césped y a lluvia lejana. Emily sintió el frío en las manos y sonrió. Su madre se inclinó y le preguntó si estaba bien. Emily respondió: “Estoy cansada… pero ligera.” El tipo de cansancio que deja la verdad cuando sale completa. No como golpe, sino como liberación. Entonces, mirando al cielo oscuro, susurró: “Gracias, Dios… por darme voz.”

Y si alguien preguntara qué fue lo que Emily dijo que dejó al auditorio en silencio, no sería una frase “viral”. Fue algo más difícil y más raro: una niña, en una silla de ruedas, enseñando a adultos a escuchar, a asumir, a pedir perdón y a perdonar. Y ese tipo de silencio no es vacío: es el instante exacto en que una vida cambia para siempre.