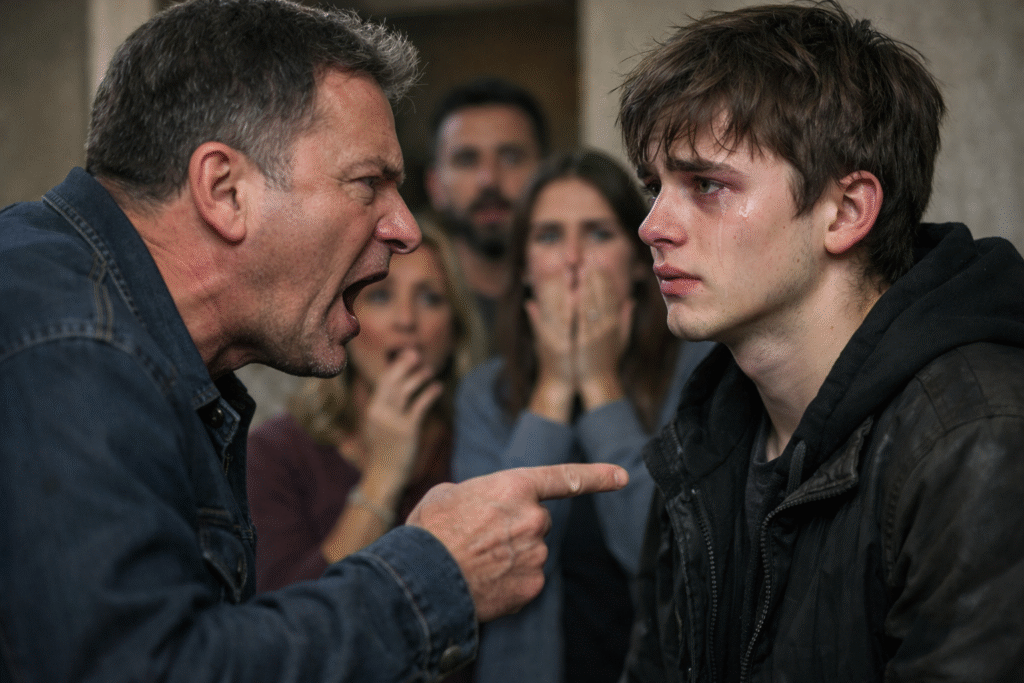

El hombre apretó los puños como si pudiera estrujar el aire. Lucas no retrocedió. Extendió los papeles con la calma de quien ha ensayado ese momento mil veces. La mujer, pálida, miró primero la firma, luego la cara del joven, y después al hombre, como si buscara permiso para respirar.

Lucas señaló una línea con el dedo. “Esta fecha… coincide con mi nacimiento.” Su voz no tembló, pero llevaba una grieta antigua. El hombre lanzó una risa corta, falsa, demasiado alta. “Eso no prueba nada.” Sin embargo, sus ojos se desviaron al borde del porche, donde la madera crujió.

La mujer tomó los documentos. Sus manos, antes seguras, empezaron a vibrar. Leyó en silencio, moviendo los labios como una oración. El viento levantó polvo sobre la entrada. En la sala, un reloj marcó un segundo largo. El hombre quiso arrebatarle las hojas, pero se detuvo al ver su rostro cambiar.

“¿Quién te dio esto?” preguntó ella, casi sin voz. Lucas tragó saliva. “El Estado. Y una carta que ustedes intentaron borrar.” El hombre dio un paso. “¡Basta!” rugió, aunque sonó más a súplica que a amenaza. La mujer lo miró con una decepción que parecía llevar años creciendo.

Lucas recordó la primera vez que preguntó por sus padres, en un hogar de paso. Recordó el gesto incómodo de la trabajadora social, el silencio cuidadoso, la palabra “confidencial”. Ahora, en ese porche, todo lo confidencial ardía a plena luz. Y por primera vez, la verdad tenía un nombre y una dirección.

El hombre intentó recuperar el control. “Mira, chico, estás confundido. Hay errores en esos archivos.” Lucas lo observó con paciencia fría. “Entonces explíqueme por qué su firma aparece dos veces. Una entregándome… y otra renunciando a buscarme.” La frase cayó como piedra en agua quieta.

La mujer se llevó una mano al pecho. La puerta, abierta, dejó escapar olor a café viejo. “Dios mío…” susurró. El hombre masculló algo y apartó la mirada. Lucas no se alegró. No estaba ganando; estaba desenterrando. Y desenterrar siempre ensucia, incluso a quien solo quiere limpiar.

“¿Por qué?” preguntó Lucas, directo, sin rodeos. Esa palabra atravesó la tarde. El hombre apretó la mandíbula. “Porque era lo mejor.” Lucas sonrió sin humor. “¿Lo mejor para quién?” La mujer cerró los ojos, como si esa pregunta le sacara la última venda del corazón.

Un coche pasó por la calle y el sonido pareció lejano, irreal. El hombre buscó una salida. “Tú no sabes lo que pasó.” Lucas dio un paso más cerca. “Lo sé suficiente para saber que alguien mintió.” La mujer abrió los ojos y, por primera vez, no miró a Lucas con miedo, sino con culpa.

El hombre intentó culpar al tiempo. “Éramos jóvenes.” Lucas sostuvo la mirada. “Yo también lo era. Y fui el que pagó.” La mujer dejó caer los documentos sobre la mesa del recibidor, como si quemaran. “No…” murmuró, y ese “no” no era negación: era duelo atrasado.

Lucas sacó la carta doblada, amarillenta. “Esta no está en el archivo digital. Me la dieron en físico porque alguien la guardó escondida.” El hombre palideció. La mujer extendió la mano, temblando. Lucas se la dio. Ella leyó la primera línea… y un sollozo se le escapó como aire atrapado.

La carta no era de ellos. Era de una enfermera. Contaba que el bebé no había sido “entregado” por decisión conjunta. Contaba que una firma había sido presionada. La mujer dejó caer la carta y miró al hombre como si lo viera por primera vez. “Dijiste que fue mutuo…” dijo, rota.

El hombre retrocedió, acorralado por su propia historia. “Yo… yo intenté…” balbuceó. Lucas no interrumpió. La mujer sí. “¿Intentaste qué? ¿Callarme? ¿Hacerme creer que yo acepté?” Su voz subió y se quebró. Lucas sintió un pinchazo: no era venganza, era la confirmación del desastre.

Entonces el hombre hizo lo peor: eligió la rabia. “¡Porque si hablábamos, nos destruían!” gritó. Lucas lo miró fijo. “¿Quiénes?” El hombre abrió la boca y la cerró. La mujer, en un susurro, respondió por él: “Tu padre… no es solo él.” El aire se congeló de nuevo.

Lucas inclinó la cabeza. “¿No es solo él?” La mujer asintió, aterrada, como si acabara de abrir una puerta que no se podía cerrar. El hombre tragó duro. Lucas sintió que el suelo se movía sin moverse. Había una razón más grande que la vergüenza. Y esa razón, por fin, empezaba a mostrar dientes.

“Hay alguien más en esta casa,” dijo Lucas, mirando hacia el pasillo oscuro. El hombre se tensó. La mujer susurró: “No…” Pero desde adentro se escuchó un crujido, un paso cuidadoso, como de alguien que ha estado oyendo demasiado tiempo. Lucas no parpadeó. “Que salga,” pidió, y su voz mandó.

Una figura apareció en el umbral del pasillo: un adolescente, dieciséis quizá, rostro parecido al de Lucas, mismos ojos, otra vida. El chico miró a Lucas con curiosidad y miedo. “¿Quién eres?” preguntó. Lucas respiró hondo, sintiendo el golpe en el pecho. “Alguien que debía estar aquí… antes que tú.”

La mujer se tapó la boca, llorando. El hombre se desplomó en una silla, derrotado. El adolescente miró a sus padres, esperando explicación. Lucas sostuvo la mirada del chico, suave pero firme. “No vine a quitarte nada,” dijo. “Vine a saber por qué me borraron… y quién más ayudó a borrarme.”

El adolescente dio un paso, como atraído por un imán. Lucas notó la misma forma de cejas, la misma cicatriz pequeña en la barbilla. El hombre murmuró: “Se llama Ethan.” Lucas asintió. “Hola, Ethan.” Y al decirlo, supo que el verdadero conflicto apenas empezaba, porque esa casa guardaba más que un secreto.

Ethan miró la carta en el suelo como si fuera un animal peligroso. “¿Esto es real?” preguntó. La mujer, con lágrimas, intentó acercarse a él, pero Ethan se apartó instintivamente. Lucas sintió compasión inmediata: el chico no tenía culpa, solo estaba en medio de una explosión que no eligió.

El hombre se levantó con esfuerzo. “Ethan, entra.” Su voz quiso ser firme, pero salió hueca. Lucas dio un paso hacia el borde del porche para no invadir. “No estoy aquí para arruinar tu vida,” dijo a Ethan. “La vida ya estaba arruinada en la mentira. Yo solo la encontré.”

La mujer recogió la carta y la leyó en voz alta, fragmentos, como si necesitara que el sonido la castigara. Se escucharon palabras: “presión”, “amenaza”, “familia influyente”. Ethan frunció el ceño. “¿Amenaza de quién?” Lucas miró al hombre. “Eso vine a preguntar.” Y el hombre, por primera vez, no tuvo dónde esconderse.

“Fue mi padre,” confesó el hombre, casi en un hilo. “Tu abuelo.” La mujer lo fulminó. “¡No era tu decisión!” El hombre apretó los ojos. “Si lo enfrentábamos, nos quitaba todo. Dinero. Trabajo. La casa.” Lucas sintió asco y tristeza mezclados. “¿Y yo? ¿Yo era ‘todo’ o era ‘nada’?”

Ethan se quedó inmóvil. “¿El abuelo… te hizo desaparecer?” Lucas asintió despacio. “No solo desaparecer. Convertirme en un error administrativo.” La mujer se derrumbó en el escalón. “Yo no sabía…” dijo, pero no sonó a defensa, sino a confesión de ignorancia cobarde.

Lucas sacó otra copia, una hoja con sellos. “Aquí está el nombre del abogado que firmó el trámite.” El hombre palideció. “No…” Lucas lo interrumpió con calma cortante. “Sí. Y sigue vivo. Sigue trabajando. Sigue limpiando historias para familias ‘respetables’.” Ethan miró a su padre con una mezcla de rabia y vergüenza.

“¿Por qué viniste ahora?” preguntó Ethan, y su tono era más maduro de lo que su cara parecía. Lucas respondió sin adornos: “Porque encontré a alguien que estuvo en el hospital. Una enfermera que guardó copias. Está enferma. Y antes de irse, quiso que alguien supiera la verdad completa.” La mujer cerró los ojos, llorando de nuevo.

El hombre se agarró al marco de la puerta. “No entiendes el peligro.” Lucas lo miró fijo. “Lo entiendo mejor que tú. Yo crecí con el peligro de no pertenecer a ningún sitio.” Ethan dio un paso y se puso al lado de Lucas sin darse cuenta. El gesto fue pequeño, pero para la mujer fue un golpe gigante.

“Ethan, por favor,” suplicó ella. Ethan respondió sin gritar: “Necesito saber.” Lucas respiró hondo, midiendo cada palabra. “Tu abuelo no quería un escándalo. Y había otra cosa… algo que lo habría hundido.” El hombre tragó duro. La mujer lo miró, temiendo lo que venía.

Lucas sacó una foto vieja, doblada. En ella se veía al abuelo joven, con traje, al lado de un hombre de uniforme. Detrás, una señal de carretera con un nombre de condado. “Esta foto estaba en el sobre de la enfermera,” explicó Lucas. “Y atrás hay una dirección… y una fecha. La fecha no es la de mi nacimiento. Es la de un accidente.”

El hombre se puso blanco. “No saques eso,” susurró. Lucas no lo miró; miró a la mujer. “¿Te habló del accidente del 2002?” Ella negó, confundida. Ethan también negó. Lucas tragó saliva. “Ese accidente nunca salió en noticias grandes. Solo en una nota local. Un chico murió. Y alguien pagó para que todo se cerrara rápido.”

La mujer se llevó la mano a la garganta. “¿Qué tiene que ver conmigo?” Lucas respondió: “Conmigo. Con ustedes. Y con por qué me alejaron.” El hombre intentó hablar, pero Ethan lo cortó: “¡Papá, basta! Si no hablas tú, hablará él.” El hombre miró a su hijo como si acabara de perderlo.

Lucas continuó, sin crueldad, pero sin freno. “La enfermera dijo que escuchó al abuelo decir: ‘Otro error y la familia se acaba’. Yo era el ‘error’ que podían esconder sin cadáver, sin prensa, sin policía insistiendo.” La mujer gimió, como si le hubieran clavado esa frase en el cuerpo.

Ethan miró hacia la sala. “¿Dónde está el abuelo ahora?” El hombre respondió: “En Austin.” Lucas asintió. “Yo también fui a Austin. Lo vi.” Silencio. La mujer levantó la cabeza con terror. “¿Lo enfrentaste?” Lucas negó. “No todavía. Quería venir aquí primero. Porque antes de derribar a un monstruo… hay que saber quién le abrió la puerta.”

El hombre soltó un sollozo que intentó ocultar. “Yo era débil,” admitió. Lucas lo miró, sin insulto. “Sí.” Solo eso. La palabra fue un martillo. Ethan respiró rápido. “¿Qué quieres ahora?” Lucas bajó la mirada un segundo y luego la levantó, claro: “Quiero que lo digan en voz alta. Frente a Ethan. Y quiero la verdad completa. Todo.”

La mujer se levantó temblando. “Yo firmé… pero no sabía lo de la presión.” Lucas la observó. “¿Y por qué no buscaste después?” Ella se derrumbó de nuevo. “Me dijeron que estabas mejor… que eras adoptado… que te harían daño si preguntaba.” Ethan apretó los dientes. “¿Y lo creíste?” Ella no respondió; el silencio fue su respuesta.

El hombre se secó la cara. “Mi padre controlaba todo. Tenía… contactos.” Lucas asintió lentamente. “Eso mismo me asusta.” Ethan miró a Lucas. “¿Entonces qué hacemos?” Lucas respondió: “Vamos a hacer lo que nadie hizo por mí. Vamos a pelear con nombre y apellido. Y vamos a hacerlo juntos… si te atreves.”

Ethan tragó saliva. La mujer lo miró como si fuera a romperse. El hombre también. Ethan, con voz baja, dijo: “Me atrevo.” Lucas sintió un peso moverse dentro de su pecho, como una piedra que cambia de sitio por primera vez en años. Y entonces, desde la calle, se oyó un motor detenerse.

Un auto negro se estacionó frente a la casa. De él bajó un hombre trajeado, lento, seguro, como si fuera dueño del aire. Miró el porche y sonrió apenas. El hombre del porche susurró, horrorizado: “No… no puede ser.” Lucas lo reconoció por la foto. “Sí puede,” dijo. “Porque el monstruo… vino a ver si su mentira seguía viva.”

El abuelo subió los escalones sin prisa, como si la casa le perteneciera todavía más que a quienes vivían dentro. Su mirada se clavó en Lucas y no mostró sorpresa, solo cálculo. “Así que tú eres el problema que volvió,” dijo, con voz suave. Ethan se tensó. La mujer retrocedió. El padre se quedó petrificado.

Lucas sostuvo la mirada. “Soy el hijo que escondiste.” El abuelo sonrió un poco más. “Hijo… qué palabra tan conveniente.” Lucas sintió el impulso de gritar, pero eligió el control. “Conveniente fue desaparecerme.” El abuelo miró los documentos en manos de la mujer. “Papeles. Siempre papeles. Se queman fácil.”

La mujer tembló. “¿Qué hiciste?” preguntó, casi sin aire. El abuelo ni la miró. “Lo necesario.” Ethan dio un paso al frente. “¿Tú decidiste por mi mamá?” El abuelo lo miró ahora, con una frialdad educada. “Yo decidí por la familia. Y tú eres parte de esa familia. No lo olvides.”

Lucas notó el veneno en esa frase: pertenecer como cadena. “Yo también era parte,” dijo. El abuelo se encogió de hombros. “Eras una amenaza. Y las amenazas se gestionan.” La palabra “gestionan” le revolvió el estómago a Lucas. A la mujer le encendió la rabia. “¡No eres Dios!” gritó, por fin.

El abuelo suspiró como quien escucha a un niño. “No, querida. Soy alguien con consecuencias.” Miró al padre. “Te dije que este asunto estaba cerrado.” El padre balbuceó: “Yo… yo no…” El abuelo lo cortó con una mirada. “Siempre fuiste débil.” Luego miró a Lucas: “¿Qué quieres? Dinero. Disculpas. Un abrazo de película.”

Lucas negó. “Quiero que admitas lo que hiciste. Y que pagues.” El abuelo soltó una risa breve. “¿Pagar? ¿A quién? ¿A un sistema que yo financié?” Lucas respiró hondo. “No subestimes al sistema cuando está avergonzado,” dijo. “La enfermera dejó declaraciones notariales. Y hay copias en más de un lugar.”

Por primera vez, el abuelo entrecerró los ojos. “¿Copias?” Lucas asintió. “Si me pasa algo, se envían automáticamente.” Ethan miró a Lucas, sorprendido. El abuelo evaluó el porche, la familia rota, los papeles. “Eres más listo de lo que esperaba,” admitió, y ese elogio sonó como amenaza.

La mujer se adelantó, con lágrimas y furia mezcladas. “Me robaste a mi hijo,” dijo. El abuelo la miró, implacable. “Te salvé de un escándalo.” Ella tembló. “Me condenaste a vivir sin él.” El abuelo se acercó un poco, bajando la voz. “Y aún así sigues aquí, con casa, con comida, con otro hijo. Funcionó.”

Ethan explotó. “¡No hables de mí como reemplazo!” El abuelo lo observó con calma. “No te exaltas, Ethan. Eso es para gente sin recursos.” Lucas sintió cómo la sangre le subía. “No lo manipules.” El abuelo lo miró: “Tú no eres nadie aquí.” Lucas respondió: “Soy la prueba de que tu poder no es eterno.”

El abuelo sacó el teléfono. “Puedo hacer una llamada.” Lucas sacó el suyo también. “Yo también.” El abuelo sonrió. “¿A quién? ¿A la prensa? Te usarán una semana y te olvidarán.” Lucas negó. “A la oficina del fiscal. Ya abrí un caso. Hoy. Y traje testigos.” Ethan tragó saliva. La mujer levantó la cabeza. El padre soltó un gemido.

El abuelo se quedó quieto un segundo que pareció largo. “No te atreverías.” Lucas lo miró con una firmeza que venía de años sin nada que perder. “Me atreví a crecer sin ustedes. Esto es fácil.” El abuelo miró al padre. “Diles que están equivocados.” El padre no pudo. Solo lloró.

La mujer dio un paso hacia Lucas, como buscando sostenerse. “Yo… yo voy a declarar,” dijo, y su voz se quebró. El abuelo la fulminó. “Harás lo que yo diga.” La mujer, por primera vez, sostuvo la mirada del abuelo y dijo: “No.” Esa sola palabra fue un disparo en la sala del poder.

Ethan se colocó junto a su madre. “Yo también voy a hablar,” dijo. El abuelo lo miró con decepción, como si le fallara una inversión. “Eres un niño.” Ethan respondió: “Soy tu nieto, y me das asco.” El padre miró a Ethan como si lo viera despertar. Lucas sintió un nudo: el miedo se estaba rompiendo.

El abuelo respiró hondo y cambió de estrategia, sonriendo. “Lucas, podemos arreglar esto.” Lucas negó. “No.” El abuelo inclinó la cabeza. “Puedo darte un apellido. Un lugar. Una carrera.” Lucas respondió: “Me diste abandono. Yo me fabriqué todo lo demás.” El abuelo apretó la mandíbula: la primera grieta visible.

Entonces sonó una sirena lejana. No era segura, todavía no. Pero el abuelo la escuchó como si fuera personal. Miró la calle. Lucas también. El padre susurró: “¿Llamaste… de verdad?” Lucas asintió. “Sí.” La mujer empezó a llorar con alivio y miedo. Ethan apretó los puños, firme.

El abuelo dio un paso atrás. “Esto no termina aquí,” dijo, como sentencia. Lucas se inclinó apenas hacia él. “Para mí, termina hoy.” El abuelo lo miró con odio frío. “No sabes con quién te metes.” Lucas respondió, sin levantar la voz: “Con el hombre que tuvo que borrar a un bebé para seguir siendo ‘respetable’.”

Las patrullas doblaron la esquina. Luces azules y rojas cortaron la tarde. El abuelo miró a todos como si fueran traidores. La mujer sostuvo la carta contra su pecho. Ethan se pegó a su madre. El padre se dejó caer, derrotado. Lucas se quedó de pie, respirando lento, preparado para el último golpe.

Cuando los oficiales subieron al porche y preguntaron qué ocurría, el abuelo intentó sonreír, pero no le salió. Lucas entregó el sobre completo. La mujer habló. Ethan habló. El padre, entre lágrimas, también habló. Y el abuelo, por primera vez en décadas, se quedó sin un solo lugar donde esconder su voz.

El oficial leyó nombres y fechas con la serenidad de quien está acostumbrado a tragedias privadas. Lucas sintió el cuerpo liviano y pesado a la vez. Liviano por haber llegado hasta allí. Pesado por entender que la verdad, cuando se abre, no es un final feliz: es un inicio brutal. Aun así, era un inicio.

El abuelo intentó imponer su apellido como escudo. “Usted sabe quién soy,” dijo. El oficial lo miró sin reverencia. “Hoy, no me importa,” respondió. Esa frase fue un clímax silencioso: el poder, reducido a un hombre mayor con miedo. Lucas observó la escena como quien mira caer una estatua vieja.

La mujer temblaba, pero se mantenía en pie. “Yo quiero ver a mi hijo,” dijo, y al decir “mi hijo” señaló a Lucas. No pidió permiso. Afirmó. Lucas sintió un golpe en la garganta. No era perdón; era reconocimiento. Y a veces el reconocimiento es el primer ladrillo de algo que nunca existió.

Ethan se acercó a Lucas con torpeza, como alguien que no sabe dónde poner las manos. “No sé qué decir,” murmuró. Lucas lo miró con una tristeza suave. “No tienes que decir nada perfecto,” respondió. “Solo no me llames mentira.” Ethan asintió y, sin dramatismo, le ofreció un abrazo corto, real.

El padre se quedó atrás, mirando el suelo, como si ahí estuviera la explicación. Lucas lo observó y dijo: “Tú también vas a vivir con esto.” El padre levantó los ojos, rojos. “Lo sé.” Lucas no lo atacó más. El castigo no era su grito; era su existencia: el hijo perdido parado frente a él.

El abuelo fue conducido hacia la patrulla. Antes de entrar, se giró y miró a Lucas por última vez. “Te vas a arrepentir,” susurró. Lucas no se movió. “Me arrepentí de existir en silencio,” contestó. “Eso se acabó.” El abuelo subió al auto, y la puerta se cerró como un capítulo que por fin tenía punto final.

Cuando las luces se alejaron, el porche quedó en un silencio raro, casi limpio. La mujer respiró como si acabara de salir de un cuarto sin aire. Ethan miró la casa, como si ya no fuera la misma. Lucas miró sus manos vacías. Por años soñó con este momento y, aun así, no sabía qué hacer después.

“¿Quieres entrar?” preguntó la mujer, con miedo de la respuesta. Lucas miró la puerta. Recordó pasillos desconocidos, camas prestadas, despedidas rápidas. “Puedo entrar un rato,” dijo. “Pero no prometo sentirme en casa.” La mujer asintió, tragándose el dolor. “No te pido promesas. Te pido oportunidad.”

Adentro, la casa olía a vidas normales: detergente, comida, fotografías en marcos. Lucas vio una pared con imágenes de Ethan creciendo, sonriendo en aniversarios que nunca conoció. Sintió celos, sí, pero también alivio: al menos uno de los dos tuvo algo. Se permitió esa contradicción sin odiarse.

Ethan lo condujo a la sala como quien guía a un invitado importante y frágil. “Yo… siempre quise un hermano,” dijo. Lucas soltó una risa mínima. “Yo siempre quise una familia.” Se miraron, y en esa mirada hubo un pacto silencioso: no repetir la crueldad heredada, no obedecer el guion del abuelo.

La mujer sacó una caja vieja de un armario. “Esto era tuyo,” dijo, mostrando un gorrito de bebé y una pulsera del hospital. Lucas lo tomó con cuidado, como si tocara un fantasma. “Lo guardaste,” murmuró. Ella lloró. “Me dijeron que lo tirara. No pude.” Lucas sintió que algo, pequeño, empezaba a reconstruirse.

El padre se acercó despacio. “Yo no merezco que me escuches,” dijo. Lucas lo miró. “Correcto.” El padre asintió, aceptando el golpe. “Pero voy a testificar. Voy a firmar lo que haga falta.” Lucas respiró hondo. “Hazlo por una vez sin pensar en ti.” El padre tragó saliva. “Lo haré.”

Más tarde, ya con la noche cayendo, Lucas salió al porche solo. El cielo de Texas se abrió enorme, indiferente. Sintió el cansancio de años en los hombros. No había música épica. Solo grillos y un viento tibio. Y aun así, por primera vez, no se sintió invisible. Eso fue el verdadero clímax: existir sin pedir permiso.

La mujer se sentó a su lado, dejando espacio. “No sé cómo reparar esto,” dijo. Lucas miró la calle vacía. “No se repara,” respondió. “Se vive con la verdad. Y se construye algo encima.” Ella asintió, comprendiendo que el perdón no era una puerta automática; era un camino con piedras.

Ethan salió con dos vasos de agua. Se lo dio a Lucas sin ceremonia. Lucas lo aceptó. Ese gesto simple valió más que mil discursos. Lucas pensó en la enfermera, en el sobre, en la cadena de gente que guardó pedazos de verdad para que él llegara hasta aquí. La verdad no era solo dolor: también era la mano de alguien que no se rindió.

Al final, Lucas guardó los papeles en su mochila. Ya no eran armas, eran pruebas de que su vida fue real. Se levantó. “Me voy a un motel,” dijo. La mujer quiso protestar, pero se contuvo. “Está bien,” respondió. “Mañana… si quieres… desayunamos.” Lucas asintió. “Mañana,” dijo, y esa palabra, por primera vez, no sonó hueca.

Cuando Lucas caminó hacia su auto, miró la casa una última vez. No era un final feliz, pero era un final honesto. Dentro, una familia rota intentaba aprender a decir la verdad. Afuera, un joven que nunca tuvo hogar se iba con algo nuevo: no una casa, sino un nombre pronunciado sin negación.

Y mientras arrancaba, su teléfono vibró con un mensaje desconocido: “Si crees que terminó, te equivocas. Hay más que no sabes.” Lucas no frenó. Sonrió apenas, cansado, decidido. Porque ahora, por fin, ya no tenía miedo de lo que venía. Y eso… era lo que realmente los dejó congelados. 😱