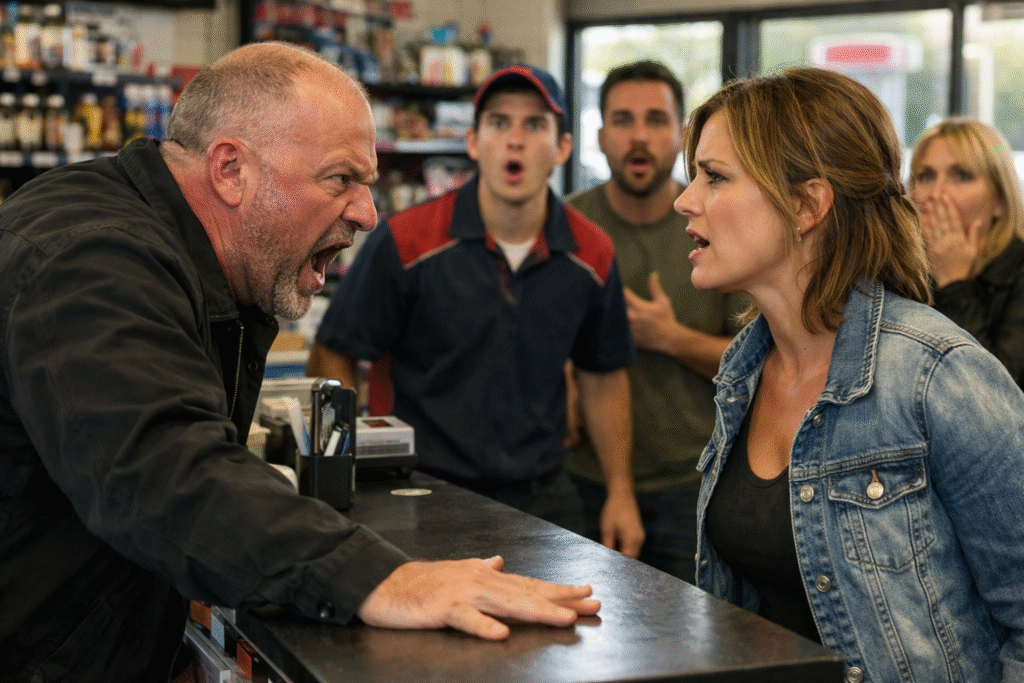

El jefe abrió la boca para seguir humillándola, pero Evelyn levantó un dedo, como quien detiene un tren. Dijo que él podía echar al hombre, sí, aunque primero tendría que echarla a ella. La frase cayó como una moneda en un pozo, de golpe, allí mismo. El camionero soltó la boquilla. Nadie parpadeó. El hombre, en sombra, alzó la mirada.

El jefe se rió con desprecio, buscando aliados entre los clientes. No encontró ninguno. Evelyn señaló el letrero de “servicio al viajero” y añadió que la tienda vendía más que gasolina: vendía un mínimo de decencia, para todos, hoy. El jefe apretó la mandíbula. El zumbido de los refrigeradores parecía un juicio. Afuera, el viento levantó polvo en remolinos inquietos.

Evelyn salió del mostrador con paso lento, sin teatralidad, y dejó un billete junto a la caja, para pagar el agua. Se agachó frente al hombre y le preguntó su nombre. Él dudó, como si cada sílaba costara. “Tomás”, susurró, apenas. Tenía una herida vieja en la ceja y uñas quebradas. Evelyn notó algo más: un tatuaje militar casi borrado.

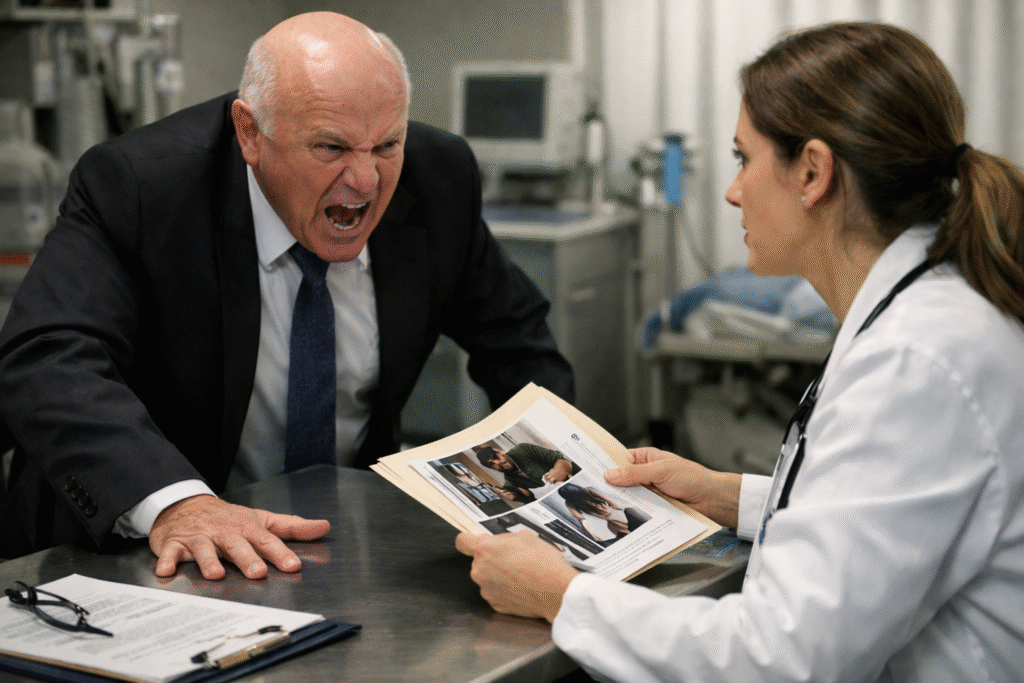

El jefe chasqueó los dedos, impaciente, y llamó a seguridad que ni existía. Evelyn le recordó que la cámara grababa audio y que ella también sabía usar el teléfono. Entonces dijo la frase que rompió el silencio: aquel hombre había salvado a alguien, tiempo atrás, y nadie quiso verlo. Los ojos del camionero se estrecharon. La mujer del asiento giró.

Tomás bajó la cabeza, como si ese recuerdo fuera un cuchillo. Evelyn contó que, una noche, un conductor se desvaneció junto a las bombas, por el calor. Tomás lo sostuvo antes de que golpeara el suelo y corrió por ayuda. El jefe había dicho “no metas líos”, y lo expulsó igual. El camionero murmuró: “Yo fui ese tipo”, señor, hoy.

El jefe palideció un tono. Intentó convertirlo en accidente sin importancia, pero el camionero dio un paso, enorme, y dijo que recordaba la mano áspera sujetándole el cuello para que no se ahogara con su propia lengua. Evelyn aprovechó: si Tomás era peligro, entonces también lo era quien lo echó después de salvar una vida. La balanza moral se inclinó.

Una patrulla apareció, no porque el jefe la llamara, sino porque alguien, afuera, ya marcaba emergencias. El oficial entró, olfateando conflicto. El jefe se adelantó con sonrisa falsa. Evelyn habló antes: explicó, con calma, que no había robo ni amenaza, solo un intento de expulsar a un hombre por existir. El oficial miró las cámaras. Miró a todos, muy serio.

Tomás, acorralado por tanta atención, sacó de su mochila una carpeta plástica. Dentro había papeles arrugados y una foto. Evelyn la vio: un niño con gorra, junto a un hombre más joven, uniforme y sonrisa limpia. En la esquina, un sello de “Veterans Affairs”. El oficial cambió el tono. Preguntó a Tomás por su identificación. Tomás tembló: la había perdido.

El jefe aprovechó el temblor para acusarlo de estafador. Evelyn respondió sin levantar la voz: quien finge no trae documentos de clínica, ni un número de caso escrito tres veces, como quien teme olvidarlo. Tomás dijo que llevaba días intentando llegar a Flagstaff, donde lo esperaba un refugio, pero le robaron el teléfono. El camionero ofreció cargarlo en su cabina.

Antes de que todo se resolviera, el jefe soltó un último veneno: “Si lo ayudas, te hundes con él”. Evelyn dejó caer la máscara de serenidad. Dijo que ya estaba hundida desde que aceptó jornadas dobles por un salario miserable, mientras él presumía camioneta. Y remató: “El problema no es Tomás. El problema es quién decide quién merece agua, aquí”.

El oficial pidió a todos que respiraran y se apartaran del mostrador. El jefe fingió cooperación, pero sus dedos temblaban sobre el llavero. Evelyn sostuvo la carpeta de Tomás como si fuera frágil. El camionero, llamado Hank, se ofreció a testificar. La mujer del asiento, Selena, dijo que tenía grabado el inicio. De pronto, el poder cambió de lado. Ahora.

El oficial llevó a Tomás a una esquina iluminada y le preguntó por la herida de la ceja. Tomás respondió que era de Afganistán, de una explosión que no salió en noticiero. Dijo que regresó con el oído zumbando y la cabeza en sombras. Intentó trabajar, pero los ataques lo tiraban al suelo. Cuando perdió el apartamento, perdió también orgullo.

Evelyn sintió que su garganta se cerraba. Recordó a su hermano pidiendo perdón por existir. Miró al jefe y vio miedo real: no a Tomás, sino a la evidencia. Selena mostró su teléfono al oficial: el jefe había insultado y amenazado. “Tengo la parte donde lo llama basura”, dijo. El oficial asintió y pidió copia del video, de inmediato, ahí.

El jefe explotó, acusando a Evelyn de sabotaje. Ella no se defendió con lágrimas; se defendió con hechos. Dijo que él recortaba turnos cuando alguien pedía descanso, y que había despedido a una compañera por llevar comida a los perros del desierto. El oficial anotó. Hank añadió que esa estación tenía fama de “buen precio, mala alma”. Nadie lo contradijo.

Entonces Tomás, con voz seca, preguntó al jefe si aún conservaba el anillo. Evelyn no entendió. El jefe se congeló. Tomás explicó que, la noche del desmayo de Hank, dejó su mochila un minuto y cuando volvió faltaba una cajita: su anillo y la placa con su nombre. Dijo que no denunció por vergüenza. El jefe tragó saliva. Ahora, mismo.

El silencio volvió, pero distinto: ya no era tensión, era sospecha. Evelyn miró al jefe como si lo viera por primera vez. El oficial preguntó si había cámaras en el almacén. El jefe dijo que no. Selena señaló el techo: “Ahí hay una”. El oficial levantó la vista. La luz roja parpadeaba. El jefe empezó a sudar, de manera visible.

El oficial pidió acceso a las grabaciones. El jefe se negó, hablando de “privacidad” y “propiedad”. Evelyn le recordó que la cámara de tienda era prueba, y que la empresa no era suya. El oficial le advirtió consecuencias. Hank cruzó los brazos, bloqueando la puerta del almacén como pared. Selena llamó a la línea corporativa en altavoz. La voz sonó.

En minutos llegó una segunda patrulla, y el jefe perdió la sonrisa. El oficial, ya con respaldo, entró al almacén acompañado. Evelyn se quedó afuera, escuchando cajas moverse y un cajón abrirse. Tomás respiraba rápido, manos en puños, como si esperara otra detonación. Cuando el oficial volvió, llevaba una cajita y un sobre amarillo. El jefe dejó caer el llavero.

Tomás abrió la cajita con dedos torpes. Dentro estaba su anillo, su placa y una foto doblada del niño con gorra. Sus ojos se humedecieron, pero no lloró: endureció la mandíbula. El oficial mostró el sobre: contenía efectivo y tarjetas sin registrar. Selena soltó un “wow” corto. Hank dijo: “Eso explica por qué siempre faltaba cambio”. Evelyn sintió náuseas. Allí.

El jefe intentó negociar, prometiendo “arreglarlo” con dinero. Evelyn se acercó y dijo algo simple: que el dinero nunca devolvía la dignidad robada, solo compraba silencio. Tomás miró al oficial y pidió una cosa: terminar su viaje sin esposas, sin espectáculo. El oficial lo entendió. Puso esposas al jefe, no a Tomás, y la tienda soltó un suspiro. Para siempre.

Con el jefe sentado en la patrulla, la gasolinera recuperó aire. Nadie celebró; era una vergüenza compartida, como si todos hubieran permitido demasiada crueldad cotidiana. El oficial tomó declaraciones y prometió enviar el reporte a la empresa. Evelyn firmó, manos firmes. Tomás, con su cajita recuperada, miró el horizonte como quien vuelve a creer. Afuera, el asfalto ardía sin piedad.

Hank ofreció llevar a Tomás hasta Flagstaff. Tomás dudó, por instinto de no deber nada, pero Evelyn dijo que aceptar ayuda no era deuda: era reparación. Selena dejó una tarjeta con su número; trabajaba en un periódico local y, si la empresa encubría, publicaría. Evelyn sintió que el mundo podía girar hacia lo correcto, al menos una vez. Detalle importaba.

Esa noche llegó un supervisor corporativo, furioso, no por lo ocurrido, sino por la posibilidad de demanda. Evelyn lo detuvo con una pregunta: si la marca quería clientes fieles, ¿por qué premiaba jefes que humillaban a veteranos? El supervisor evitó responder; solo pidió la grabación. Evelyn se la dio, pero guardó una copia en la nube, gracias a Selena. noche. También.

Al amanecer, Evelyn terminó su turno y salió al estacionamiento. Hank ya tenía el camión listo. Tomás estaba en el escalón, mirando sus manos, como si fueran ajenas. Evelyn le entregó una bolsa con comida y calcetines nuevos. Tomás no dijo gracias; dijo “lo siento”. Evelyn negó: quien debía disculpas era el país, no él. El viento olía a gasolina.

En la cabina, Hank contó que su hermano murió por sobredosis, después de dormir meses en una camioneta. Tomás escuchó en silencio, como quien recoge piedras para un muro. Evelyn aún no podía irse: tenía inventario. Antes de subir, Tomás le pidió un favor: que llamara a un número escrito en su placa, cuando pudiera. Y él evitó mirarla ojos.

Evelyn marcó en su descanso. Contestó una voz cansada, una trabajadora social llamada Maribel. Cuando Evelyn dijo el nombre de Tomás, hubo silencio y luego alivio. Maribel explicó que Tomás llevaba semanas desaparecido; su hijo, Mateo, vivía con una tía y preguntaba por él cada noche. Evelyn entendió que el “niño con gorra” era real. Y pidió discreción, por favor.

Maribel pidió que Tomás llegara a una clínica asociada en Flagstaff para evaluación y alojamiento temporal. Evelyn transmitió el mensaje a Hank, ya en carretera. Hank respondió que haría lo necesario. Evelyn colgó y miró el teléfono. Comprendió que la pelea en la gasolinera no era un drama pequeño: era una bisagra en la vida de un niño. Para siempre. Para siempre.

Más tarde, la empresa llamó a Evelyn y habló con lenguaje pulido. Ella exigió algo concreto: limpiar el historial de Tomás, reconocerlo como cliente, no amenaza, y capacitar a gerentes sobre crisis de salud mental. La voz al otro lado titubeó. Evelyn apretó los dientes: si no había compromiso, Selena publicaría el video, y la marca no podría esconderse. Hoy.

Al día siguiente, Selena escribió: el jefe tenía antecedentes por hurtos menores en otro estado y la empresa lo sabía, pero le convenía porque “apretaba costos”. Evelyn sintió náuseas. Entendió que el problema era sistémico, no personal. Empezó a redactar un testimonio para Recursos Humanos, sin adornos, con fechas y frases exactas. Su miedo se convirtió en plan. Desde cero.

Cuando Hank llegó a Flagstaff, envió una foto: Tomás sentado frente a una oficina, con café, mirando el sol como medicina. Maribel apareció en otra imagen, firmando papeles. Evelyn lloró en silencio, por descarga. Ese día, la empresa suspendió supervisores y le ofreció traslado y aumento. Evelyn respondió que aceptaría solo si Tomás recibía ayuda garantizada, y sin trampas. Siempre.

Una semana después, Evelyn recibió carta formal: la empresa abría investigación interna y ofrecía “apoyo” a empleados. Evelyn respondió con documento propio, directo, con transcripción de insultos, hora exacta y testigos. Adjuntó el video de Selena y el reporte policial. No pidió disculpas; pidió cambios medibles. Por primera vez, escribió sin temblar. Y lo envió a correos distintos, sin miedo.

La corporación quiso maquillar: propuso “campaña de compasión” con posters y hashtags. Evelyn dijo que era barniz. Exigió protocolo real: agua gratuita en emergencias, capacitación obligatoria y vínculo con servicios locales. También pidió revisar gerentes por denuncias previas. El abogado intentó intimidarla con cláusulas. Evelyn respondió: “No negocio mi conciencia”. Y un registro público de incidentes, visible para la plantilla.

Tomás, ya en clínica, llamó desde un teléfono prestado. Su voz sonaba distinta, menos rota. Dijo que el diagnóstico no lo definía, pero lo explicaba. Dijo que, por primera vez, alguien le habló sin prisa. Evelyn sintió orgullo ajeno, como victoria compartida. Tomás preguntó si ella había perdido el trabajo. Evelyn rió: “Todavía no. Y si lo pierdo, valdrá”. Igual.

El día de la reunión, un directivo visitó la estación. Traía traje y sonrisa de manual. Ofreció a Evelyn ascenso, si firmaba confidencialidad. Evelyn miró el mostrador y el lugar donde Tomás buscó sombra. Dijo que ascenso sin verdad era soborno. Propuso un fondo para empleados en crisis y alianza con refugios. El directivo frunció el ceño, pero tomó notas.

Selena publicó un artículo sin esperar permiso. No expuso datos sensibles; expuso el patrón: cómo la pobreza se vuelve delito cuando incomoda. Se compartió miles de veces en Arizona. Llegaron apoyos y odio. Evelyn no se escondió. Respondió solo a un mensaje, el más cruel: “Si la compasión te enoja, revisa qué perdiste”. Luego apagó el teléfono y respiró. Siempre.

En Flagstaff, Tomás pidió ver a Mateo en un centro supervisado. Cuando el niño entró corriendo, Tomás se quedó quieto, como si temiera romperlo. Mateo lo abrazó igual. No hubo discursos; hubo un “papá” pequeño. Tomás lloró, por fin, sin vergüenza. Maribel anotó: “apto para reunificación gradual”. Hank, afuera, miró el cielo y sonrió. Nadie aplaudió; el abrazo bastó, punto.

Evelyn condujo a Flagstaff en su día libre. No quería posar de salvadora; quería cerrar el círculo. Se reunió con Tomás en un parque y le devolvió la placa, ya limpia. Tomás le dio una nota para su hijo: una mujer desconocida lo defendió cuando nadie quiso mirar. Evelyn guardó la nota como piedra caliente y prometió no olvidarlo jamás.

La empresa anunció cambios, empujada por prensa y denuncias: nueva política de trato, línea directa para emergencias y auditoría de gerentes. No era milagro; era control de daños. Evelyn lo sabía, y también sabía que cada regla evitaba humillación. Aceptó traslado y pidió formar empleados. Su primera lección no fue ventas, sino mirada: “Antes de juzgar, pregunta qué falta”. Hoy.

Meses después, Evelyn recibió una postal: Mateo y Tomás en un partido escolar, ambos con gorras. Detrás, una frase: “Sigo aquí”. Evelyn la pegó cerca de la caja, donde antes solo había promociones. Cada vez que alguien entraba sucio o perdido, recordaba el golpe del mostrador y el silencio posterior. Y respondía distinto. Ese era su verdadero ascenso. Desde entonces.

Una tarde, un gerente se quejó de un hombre durmiendo junto a la pared. Evelyn no gritó; no hizo falta. Le mostró el protocolo, ofreció agua y explicó que la seguridad empieza cuando la gente se siente humana. El gerente tragó saliva. Evelyn sonrió. El hombre bebió y dijo “gracias”. La estación siguió funcionando, pero algo invisible cambió para siempre.