Madrid olía a cera de muebles y a miedo viejo. La hija caminó por el pasillo como si le perteneciera el aire, golpeando con los tacones una casa que no la quería. Marta sintió el pulso en la garganta, pero no retrocedió. Don Emilio, inmóvil, respiraba despacio. Y, aun así, parecía estar escuchándolo todo con una lucidez secreta.

El abogado carraspeó, incómodo, como si su propia corbata lo ahorcara. La hija exigió papeles, fechas, testigos, todo en voz alta, para que el volumen sustituyera a la verdad. Marta no discutió. Se limitó a abrir el cuaderno por una página marcada con una cinta azul. La tinta temblaba, pero la letra era firme.

La primera nota hablaba de una llave y de un cajón falso bajo el escritorio del despacho. Marta jamás lo había tocado. Don Emilio se lo describió una noche de enero, cuando la fiebre le bajó y, por primera vez en meses, pidió agua y silencio. “Si yo no puedo defenderme, que lo haga la casa”, escribió. Y luego firmó con su nombre completo.

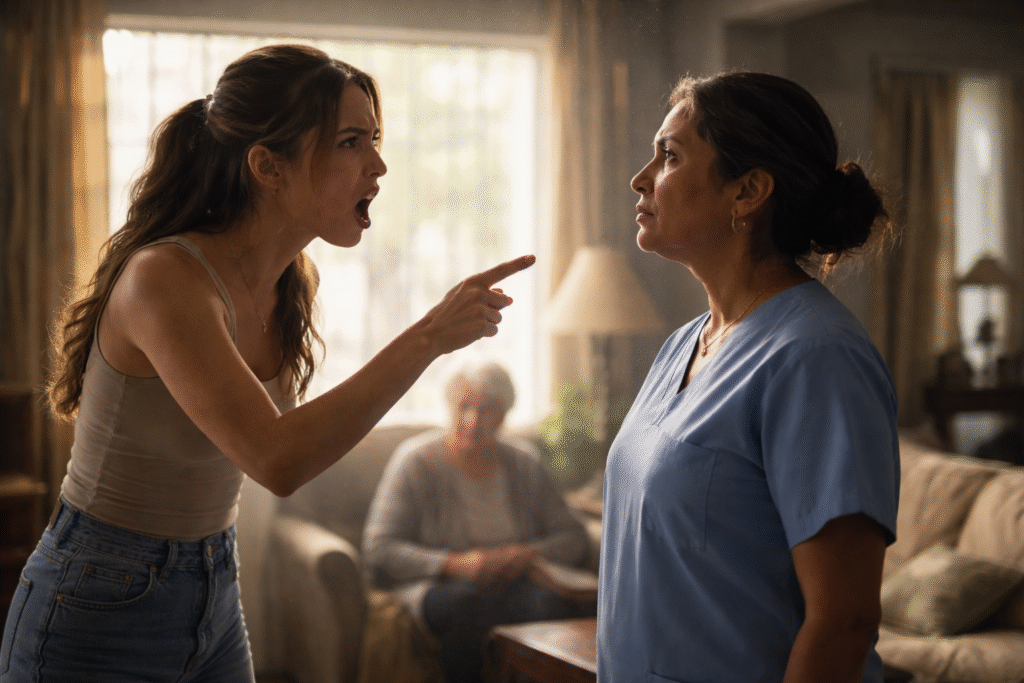

La hija soltó una risa corta, hiriente, y llamó a Marta oportunista. El insulto rebotó contra las fotos familiares enmarcadas: bodas, veranos, cumpleaños. Ninguna mostraba a Marta, pero todas le debían algo. Marta miró al abogado, no a la hija. “Usted sabrá distinguir un diario de una falsificación”, dijo, y la frase cayó como una piedra.

El abogado pidió el despacho. La hija protestó, porque protestar era su forma de respirar. Aun así, caminaron. El pasillo, largo y alfombrado, se convirtió en un corredor de juicio. Marta notó que la hija evitaba mirar ciertas puertas, como si temiera que los marcos pudieran hablar. En la sala, la luz era fría, como de hospital disfrazado.

El escritorio de Don Emilio estaba impecable, demasiado impecable, como si alguien lo hubiera limpiado para borrar huellas. Marta se arrodilló, palpó la madera inferior tal como el cuaderno indicaba, y encontró un borde mal encajado. El abogado se inclinó. La hija tragó saliva. Cuando el cajón falso cedió, el clic sonó más fuerte que un grito.

Dentro había un sobre crema, grueso, sellado con lacre oscuro. También había un pendrive envuelto en una servilleta antigua con iniciales bordadas. El abogado no lo tocó de inmediato; miró a la hija, como esperando una confesión espontánea. Ella fingió indiferencia, pero sus dedos temblaron en el aire, buscando algo que no debía tomar.

Abrieron el sobre. Apareció un poder notarial fechado y una copia de un testamento complementario, firmado ante notario, con dos testigos. Marta sintió un golpe de alivio, pero también una tristeza amarga: Don Emilio había previsto esta guerra. El abogado leyó en silencio, y el silencio se llenó de significado, como una habitación con agua subiendo.

La hija intentó arrebatar los documentos. El abogado los apartó con firmeza profesional. “Esto no se toca”, dijo, por primera vez levantando la voz. Marta no sonrió. No era victoria; era supervivencia. La hija se puso roja, acusó conspiración, y lanzó una mirada a la puerta, como si estuviera calculando una fuga o un ataque.

El testamento complementario nombraba a una fundación de cuidados paliativos como heredera principal de varias propiedades. Y dejaba una cláusula específica: Marta recibiría una suma y, sobre todo, la tutela de las decisiones médicas, por “conocimiento íntimo, compasión comprobada y presencia constante”. La hija leyó esa línea y su orgullo se convirtió en odio puro, sin barniz.

“¡Esto es mentira!”, gritó. “¡Mi padre jamás…!” Pero la frase se rompió cuando el abogado señaló los sellos y firmas. Luego tomó el pendrive, lo conectó a su portátil, y buscó el archivo de vídeo. Marta sintió que el corazón le golpeaba las costillas: Don Emilio no solo había escrito. Había hablado, y su voz estaba esperando.

La pantalla mostró a Don Emilio meses atrás, sentado en ese mismo despacho. Su cara estaba más llena, los ojos más vivos. “Si estás viendo esto, es que ya no puedo defenderme”, decía. La hija se quedó quieta, como si una mano invisible le sujetara la nuca. Marta apretó los puños para no llorar. Y entonces la casa pareció inclinarse hacia la verdad.

Don Emilio en el vídeo miró directo a la cámara. “A mi hija le he dado todo lo que supe dar, y aun así nunca le bastó”, dijo, sin rabia, solo cansancio. “Marta me cuidó cuando yo era un estorbo para todos. Nadie compra noches sin dormir. Nadie compra una mano cuando tiembla. Ella no me contradice: me protege de mi propia fragilidad.”

La hija soltó un sollozo que no era dolor, sino indignación. “¡Lo manipulaste!”, escupió hacia Marta, como si Marta pudiera retroceder en el tiempo y borrar esos años. Marta respiró hondo, lenta, como hacía con Don Emilio cuando le faltaba el aire. “Yo no escribí ese vídeo”, dijo. “Yo solo estuve aquí cuando nadie quería estar.”

El abogado pausó el vídeo y tomó notas. Luego lo reanudó. Don Emilio continuó: “Hubo transferencias no autorizadas. Hay firmas falsificadas. Hay cuentas vaciadas. Y todo está documentado.” La hija dio un paso atrás. El aire se volvió denso. Marta entendió, de golpe, por qué Don Emilio guardaba recibos como si fueran escudos: estaba preparando una última defensa.

El abogado abrió otra carpeta del cajón. Extractos bancarios, correos impresos, capturas de mensajes. Nombres, fechas, cantidades. Un mapa completo de una traición. La hija intentó hablar, pero las palabras se le pegaron al paladar. Marta sintió un frío en la espalda. No era placer. Era el vértigo de ver caer una máscara que llevaba años pegada.

La hija, acorralada, cambió de estrategia: se hizo víctima. “Yo estaba sola”, dijo, con voz rota, intentando que la compasión borrara los números. “Yo merecía algo.” El abogado no respondió con moral, sino con precisión. “Merecer no habilita a falsificar”, contestó. Marta miró a la ventana: afuera, Madrid seguía igual, indiferente al desastre doméstico.

El vídeo volvió a la pantalla. “Si mi hija insiste, que se investigue”, decía Don Emilio. “No para humillarla, sino para detenerla.” Marta sintió que esa frase era un acto de amor extraño: poner límites también era cuidar. La hija apretó los labios. En sus ojos apareció un brillo oscuro, como de alguien que aún guarda una última carta sucia.

“Yo puedo destruirla”, susurró, mirando a Marta. “Puedo decir que me robaste. Puedo…” Marta no se movió. Señaló, sin dramatismo, la esquina del despacho, donde una cámara discreta parpadeaba. “La instaló él”, dijo. “Porque sabía que la verdad, a veces, necesita memoria.” El abogado asintió. La hija palideció como si la cámara fuera un espejo.

Volvieron a la habitación de Don Emilio. El viejo estaba igual, pero el ambiente era otro: menos amenaza, más decisión. La hija se acercó a la cama, tratando de recuperar el terreno emocional. “Papá, mírame”, pidió, suave, casi tierna. Don Emilio no respondió con voz, pero sus dedos se movieron, buscando la mano de Marta, como quien busca un faro.

Esa mano se cerró con un esfuerzo mínimo. Marta sintió la presión y entendió: no era solo gratitud, era elección. La hija lo vio. Se le tensó la mandíbula. El abogado lo vio. Apuntó la observación como si fuera un dato legal. Y por primera vez, Marta se permitió pensar que Don Emilio aún estaba allí, defendiendo con gestos.

La hija se giró hacia el abogado. “Esto es una farsa”, insistió. Pero su voz ya no mandaba; solo golpeaba. El abogado explicó los próximos pasos: validar documentos, activar el poder notarial, garantizar cuidados y revisar movimientos bancarios. Cada palabra era un ladrillo. La hija escuchaba como quien oye construir una pared que la deja afuera de lo que creía suyo.

Marta pidió algo simple: que nadie gritara más en esa habitación. Lo dijo con una calma que no pedía permiso. La hija abrió la boca para atacar de nuevo, pero se detuvo al ver la mirada del abogado. En ese segundo, Marta sintió que el poder cambiaba de lugar: no de una persona a otra, sino del abuso al respeto.

La hija se acercó a Marta con una sonrisa sin calor. “¿Cuánto te pagó?”, murmuró. Marta respondió sin levantar el tono: “Me pagó con tiempo. Con confianza. Con la verdad de sus días.” La hija frunció el ceño, como si esas palabras fueran un idioma humillante. Y entonces, en el marco de la puerta, apareció alguien que no esperaban.

Era la enfermera del turno anterior, Clara, con una bolsa de medicación y una expresión tensa. “Perdonen”, dijo, “pero escuché gritos desde el pasillo.” Miró al abogado, luego a Marta, y finalmente a la hija. “Si esto es sobre quién cuida, yo puedo testificar.” La hija se quedó rígida. La casa, otra vez, pareció contener el aliento.

Clara contó noches, caídas, emergencias, llamadas. Contó quién llegaba y quién no. No lo hizo por lealtad a Marta, sino por hartazgo de la mentira. El abogado anotó. La hija apretó el bolso, como si dentro guardara una salida. Marta sintió un cansancio profundo, pero también una certeza: las cosas, por fin, se estaban ordenando como debía.

El abogado miró a la hija con una seriedad nueva. “Si continúa, habrá consecuencias legales”, dijo. “Y si vuelve a levantar la voz aquí, llamaré a seguridad.” La hija tragó saliva. Luego miró a Don Emilio, inmóvil, como buscando una última rendija para manipular. Pero Don Emilio no le dio nada. Solo apretó un poco más la mano de Marta, y eso bastó.

La hija se retiró unos pasos, derrotada por la acumulación de pruebas, no por una discusión. Marta sintió un silencio diferente, como cuando baja la fiebre después de horas. El abogado guardó los documentos con cuidado. Clara dejó la medicación sobre la mesa. Don Emilio respiró, y por un segundo pareció dormir mejor. Entonces Marta supo que lo peor aún no había terminado.

Porque la hija, antes de salir, se giró y dejó caer una frase como una amenaza envuelta en seda: “Esto no se queda así.” Y cerró la puerta despacio, demasiado despacio. Marta no la siguió con la mirada. Miró a Don Emilio, le acomodó la sábana, y sintió que el verdadero conflicto no era la herencia. Era el miedo de una hija a quedarse sin control.

Esa noche, cuando la casa quedó en calma, Marta volvió al despacho. No buscaba más papeles. Buscaba entender qué más había previsto Don Emilio. En el cajón falso, bajo los extractos, encontró una carta con su nombre. Su nombre completo. La caligrafía era la misma. Marta sintió que la sangre se le helaba, porque intuía que esa carta cambiaría todo.

Abrió el sobre con manos cuidadosas. La primera línea era un anzuelo directo al pecho: “Marta, si estás leyendo esto, es porque ya no tengo voz, y necesito que la tuya sea mi última defensa.” Marta apoyó la espalda en el escritorio. Afuera, Madrid seguía respirando. Dentro, la casa parecía inclinarse otra vez. Y la historia, lejos de cerrar, acababa de abrir su puerta más peligrosa.

La carta no era larga, pero pesaba como un secreto enterrado años. Don Emilio escribió que había investigado a su propia familia cuando empezó a notar pérdidas de dinero, visitas raras, llamadas cortadas. “No quería creerlo”, decía, “pero la sangre no garantiza bondad.” Marta leyó y tragó saliva. La casa parecía escuchar. Y en ese silencio, una promesa antigua se encendió.

Don Emilio explicó que la hija no solo discutía herencias: había intentado adelantar la muerte administrativa, declarando incapacidad total antes de tiempo, buscando firmar por él, mover propiedades, vender sin consentimiento. Marta recordaba aquellos días de médicos, informes, papeles que aparecían “por error”. Entonces comprendió: no eran errores. Eran ensayos. Ensayos para un saqueo definitivo, disfrazado de cariño.

La carta también hablaba de Marta. “No sé cómo agradecerte sin ofenderte”, escribió. “Porque el agradecimiento, a veces, parece un pago. Y tú no viniste por pago.” Marta sintió un nudo en la garganta. Había llegado por necesidad, sí, pero se quedó por humanidad. Don Emilio continuó: “He visto tu vida en tus silencios. Y sé lo que perdiste.”

Marta no sabía a qué se refería. Nadie, en esa casa, le preguntaba por su pasado. Ella era “la cuidadora”, un mueble amable. Pero la carta mencionaba un nombre: Lucía. Marta se quedó inmóvil. Era el nombre de su madre, fallecida. Nadie en Madrid lo conocía. Marta sintió un escalofrío. ¿Cómo lo sabía Don Emilio? ¿Qué hilo unía esos años con esta habitación?

La respuesta venía en la siguiente página. Don Emilio confesaba que, décadas atrás, amó a una mujer que no era su esposa. “No fui valiente”, escribió, “y ese miedo me perseguirá hasta el último día.” Marta apretó la carta. El aire se volvió pequeño. Don Emilio hablaba de una hija que nunca conoció, de una separación forzada, de una promesa rota por cobardía y presión familiar.

Marta sintió que el suelo se alejaba. No por romanticismo, sino por vértigo biológico. Don Emilio describía a esa niña: un lunar cerca de la clavícula, un gesto al sonreír, un modo de fruncir el ceño cuando algo dolía. Marta se llevó la mano al cuello, instintiva. Tenía ese lunar. Siempre lo tuvo. Su madre le decía que era “una estrella para no perderse”.

La carta no decía “eres mi hija” todavía. Pero lo insinuaba con una delicadeza que daba miedo. “Si la vida es cruel, te pondrá cerca de mí cuando ya sea tarde”, escribió. “Si es justa, al menos te dará la verdad.” Marta dejó la carta sobre el escritorio y respiró como si acabara de correr kilómetros. La cuidadora estaba desapareciendo. Quedaba una hija desconocida.

En la cocina, de madrugada, Marta se sirvió agua. Sus manos temblaban. Recordó su infancia: una madre cansada, silencios cuando preguntaba por su padre, una foto vieja sin nombre. Recordó también cómo llegó a cuidar a Don Emilio por recomendación de una agencia, como si el destino usara trámites para esconder milagros. La casualidad, de pronto, parecía una mentira bien ensayada.

Marta volvió a la habitación de Don Emilio. Lo miró dormir, frágil, y se preguntó si debía decir algo, si él aún podía entender. Pero la carta era clara: no lo cargues con esto ahora. “Déjame ir en paz”, había escrito. Marta acarició el borde de la sábana. No buscaba reclamar nada. Buscaba cerrar una herida que ni siquiera sabía que tenía nombre.

A la mañana siguiente, el abogado regresó con un notario y un médico evaluador. Todo parecía formal, casi frío, como si el dolor se pudiera sellar con tinta. La hija llegó también, con una sonrisa ensayada y ojos que no dormían. Marta guardó la carta en su bolso. No pensaba usarla como arma. Pero sabía que, si la hija atacaba, la verdad podía ser un escudo final.

El médico habló con Don Emilio, le pidió señales simples, respuestas con parpadeos y presión de mano. Don Emilio respondió, lento, pero consistente. El notario observó. El abogado apuntó. La hija se impacientó y soltó un comentario venenoso sobre “teatros”. Marta se acercó y dijo, sin dureza: “Cada segundo que él responde es un regalo. No lo conviertas en un espectáculo.”

La hija la miró con odio. “¿Y tú quién eres para hablar?” preguntó. Marta sintió que la pregunta ya no era solo un insulto. Era un precipicio. Tragó saliva. No podía decirlo. No aún. No sin estar segura. Y aun así, el cuerpo le pedía gritar la verdad. “Soy quien ha estado”, respondió, eligiendo la frase más segura. Pero su mirada tembló, y la hija lo notó.

El notario pidió despejar la habitación para firmar un acta de ratificación del poder notarial, dado el estado de Don Emilio. La hija se negó a salir. El abogado pidió ayuda a seguridad privada de la urbanización. Dos hombres aparecieron en la puerta, respetuosos pero firmes. La hija, humillada, salió lanzando amenazas legales, mediáticas, familiares. Marta la vio alejarse y sintió que esa guerra iba a ponerse sucia.

Cuando terminaron, el abogado se quedó a solas con Marta en el pasillo. “Lo está haciendo muy bien”, dijo, pero Marta no buscaba elogios. Le mostró la carta sin dársela todavía. “Esto existe”, susurró. El abogado frunció el ceño. “¿Es relevante para el caso?” Marta dudó. “Puede ser relevante para mi vida”, respondió. Y eso, por primera vez, lo dejó sin palabras.

Esa tarde, la hija regresó con otra persona: un hombre de traje caro, sonrisa perfecta, ojos de cálculo. “Mi representante”, anunció. El hombre saludó al abogado con una familiaridad falsa. Dijo que venían a “resolver” con un acuerdo rápido, insinuando dinero para Marta a cambio de renunciar y firmar confidencialidad. Marta sintió asco. No por el dinero, sino por lo fácil que pretendían comprar dignidad.

El abogado familiar rechazó la oferta. El representante sonrió más, como si el rechazo fuera parte del juego. “Entonces iremos por la vía dura”, dijo. Y dejó caer la amenaza: denunciarían a Marta por maltrato, por aislamiento, por manipulación. Marta sintió que el estómago se le hacía piedra. Clara, la enfermera, escuchó desde el umbral y apretó los labios, furiosa.

Esa noche apareció una patrulla. No entraron como invasores; entraron como protocolo. Una denuncia anónima, dijeron. Marta respondió con calma, mostró registros de medicación, informes, cámaras, testigos. Los agentes miraron, tomaron notas. Uno de ellos, al salir, se giró y dijo en voz baja: “Cuídese. Esto huele a guerra familiar.” Marta asintió. La casa, otra vez, se sintió en suspensión.

La hija no se conformó con la policía. Llamó a vecinos, a familiares, a antiguos amigos de Don Emilio. Empezó a sembrar dudas: “La cuidadora lo tiene controlado.” Marta notó miradas nuevas en la escalera, susurros en el portal. La ciudad también podía ser un tribunal. Pero Marta tenía algo que ellos no: años de hechos. Y ahora, una verdad de sangre que quemaba en su bolso.

En medio de esa presión, Don Emilio tuvo una crisis respiratoria. Marta actuó rápido, llamó a emergencias, mantuvo la calma. Clara ayudó. El médico llegó. La hija apareció después, llorando para el público y endureciéndose en privado. “Si se muere, todo se termina”, susurró, creyendo que nadie la oía. Marta la oyó. Y en ese instante supo que el peligro no era legal: era moral.

El médico estabilizó a Don Emilio. El abogado llegó con un documento de protección: una orden para limitar visitas conflictivas si afectaban el bienestar del paciente. La hija explotó. “¡Esto es secuestro!” gritó. Marta sintió un latigazo de rabia, pero lo guardó. Porque Don Emilio abrió los ojos un segundo y, con un esfuerzo enorme, intentó articular una palabra. No salió. Pero su mirada fue clara: basta.

La hija se quedó quieta al ver esos ojos. Por un momento, pareció humana, como si recordara ser niña. Pero el representante la tocó en el brazo, y la dureza volvió. “No hay sentimentalismos”, le susurró. Marta entendió que la hija estaba atrapada en su propia ambición, y que ese hombre era el combustible. Entonces Marta tomó una decisión: hablaría con el abogado sobre el representante, investigarían su historial.

El abogado, discreto, empezó a mover hilos. Descubrió que el representante había estado en otros casos similares, siempre cerca de herencias disputadas. Nada ilegal probado, pero demasiadas coincidencias. Marta sintió que la trama crecía como una sombra. La carta en su bolso ardía más. Y entendió el verdadero clímax que se acercaba: no era solo demostrar un testamento, era frenar una maquinaria.

Una madrugada, alguien intentó entrar al despacho. La alarma sonó. Marta bajó corriendo. Vio una silueta huir por el jardín. Llamó a seguridad. Encontraron la ventana forzada, el marco astillado. El cajón falso había sido tocado, pero no abierto: Marta lo había asegurado. Aun así, el mensaje era claro: alguien quería esos documentos. Y el miedo, por primera vez, se volvió físico.

Marta se sentó en el suelo del despacho, temblando. Luego se obligó a respirar. Recordó lo que Don Emilio escribió: “La verdad necesita memoria.” Tomó el pendrive, hizo copias, guardó todo en un lugar externo. Llamó al abogado. No pidió permiso. Dijo: “Esto ya pasó de discusión familiar.” El abogado, al oír su voz, entendió que estaban en un punto sin retorno.

Al día siguiente, convocaron una reunión formal con presencia de notario, abogado, médica, enfermera y un trabajador social. La hija llegó con el representante y un aire de desafío. Marta entró con una carpeta nueva y la carta guardada. Sabía que no era momento de revelarla aún. Pero también sabía algo terrible: si la hija se sentía acorralada, podía intentar lo impensable. Y el tiempo, otra vez, pediría permiso.

La trabajadora social empezó con una pregunta sencilla: “¿Qué es lo mejor para Don Emilio hoy?” La hija respondió con frases bonitas, llenas de “familia” y “amor”, como si recitara un anuncio. Marta no compitió en palabras. Puso sobre la mesa un calendario de cuidados, registros de medicación, incidencias, citas médicas, llamadas. Hechos. La trabajadora social los miró y su expresión cambió de cortesía a respeto.

El representante intentó desviar hacia lo patrimonial. “La señora Marta se ha extralimitado”, dijo. El abogado familiar lo frenó con una pregunta fría: “¿Quién le paga a usted?” La hija se movió incómoda. El representante sonrió, entrenado. “Mi clienta”, respondió. Y en ese segundo, el trabajador social entendió algo básico: había intereses cruzados, y Don Emilio era el campo de batalla.

La médica explicó que el estrés empeoraba la respiración de Don Emilio, que las discusiones lo agotaban, que necesitaba estabilidad. La hija, irritada, pidió “traslado” a una clínica privada. Marta supo lo que eso significaba: moverlo, aislarlo, controlar visitas, controlar firmas. Clara lo dijo sin adornos: “Trasladarlo ahora es riesgo.” El representante se encogió de hombros, como si el riesgo fuera un costo aceptable.

La trabajadora social propuso un plan de visitas supervisadas. La hija se negó. “Es mi padre”, insistió. “No pueden ponerme reglas.” Marta sintió que allí estaba el núcleo: la hija no quería cuidado, quería autoridad. El abogado recordó el poder notarial y las cláusulas. La hija apretó los dientes. Y entonces, como si el destino escuchara el guion, Don Emilio tosió y todos se callaron.

Don Emilio abrió los ojos. Miró a cada uno con una lentitud que parecía deliberada. Luego clavó la vista en su hija. Con esfuerzo, levantó apenas dos dedos, como contando algo. Nadie entendió al principio. Marta sí: era su señal para pedir el cuaderno. Marta lo trajo. Don Emilio lo tocó con la punta de los dedos y luego señaló el bolso de Marta, donde estaba la carta.

Marta sintió el golpe en el pecho. El viejo quería que saliera la verdad ahora. No mañana. No “cuando sea prudente”. Ahora. Marta dudó un segundo, porque sabía que esa carta era una bomba. Pero Don Emilio apretó su mano, mínimo, suplicante. Marta abrió el bolso, sacó el sobre y lo puso sobre la mesa. El representante se inclinó como un buitre elegante. El abogado lo detuvo con la mirada.

Marta leyó en voz alta, despacio, para que cada palabra tuviera peso. “No fui valiente”, decía Don Emilio. “Y ese miedo me persiguió.” La hija empezó a sonreír, creyendo que era una carta sentimental sin impacto legal. Pero cuando Marta leyó el nombre de Lucía, el rostro de la hija cambió. El aire se tensó. La hija conocía ese nombre. Y ese reconocimiento fue más fuerte que cualquier sello notarial.

Marta siguió. “Tu madre, Lucía”, leyó, y se le quebró la voz. La hija se levantó de golpe. “¡Basta!” gritó. El representante intentó quitarle la carta. El abogado se interpuso. La trabajadora social pidió calma. Clara, firme, se puso al lado de Marta. Y entonces Marta llegó a la línea que lo cambió todo: “Si la vida es justa, al menos te dará la verdad, Marta: eres mi hija.”

Hubo un silencio tan absoluto que pareció imposible. La hija quedó congelada, como si la palabra “hija” le hubiera robado el cuerpo. El representante parpadeó, calculando daños. El abogado cerró los ojos un segundo, porque entendió la dimensión humana y legal. La trabajadora social se llevó una mano a la boca. Marta sintió que el mundo se partía y, al mismo tiempo, encajaba.

La hija empezó a reír, una risa rota. “¡Mentira! ¡Otra manipulación!” Marta no respondió con gritos. Solo levantó la carta y mostró una prueba adjunta: un informe de ADN solicitado por Don Emilio meses atrás, con cadena de custodia, laboratorio, resultado. El abogado lo tomó, lo revisó, y su cara se endureció. “Esto es concluyente”, dijo. La hija se tambaleó, como si le faltara el suelo.

De pronto, el conflicto de herencia se reveló por lo que siempre fue: una disputa por reconocimiento. La hija había sido hija única y dueña del relato. Ahora, el relato se rompía. “¡Me lo quitaste todo!” le gritó a Marta, como si Marta hubiera elegido nacer. Marta sintió pena, pero no culpa. “Yo no te quité nada”, dijo. “Tú intentaste quitarle su paz.”

El representante, viendo el desastre, intentó negociar rápido: acuerdos, silencios, dinero, renuncias. El abogado lo cortó: “A partir de ahora, todo será por vía formal. Y usted queda advertido.” La trabajadora social propuso medidas de protección inmediatas. La médica insistió en reducir estímulos. Clara pidió orden. Y Marta, con la carta en la mano, miró a Don Emilio: él respiraba como si hubiera soltado un peso.

La hija, en un último intento, se acercó a la cama. “Papá, dime que no es cierto”, suplicó, con lágrimas reales por primera vez. Don Emilio no habló, pero su mirada no vaciló. Luego, con un esfuerzo enorme, llevó su mano a la de Marta y la sostuvo. Ese gesto, más que cualquier documento, fue un reconocimiento final. La hija se quebró. Y en esa fractura, apareció algo parecido a la verdad.

La trabajadora social pidió a la hija que saliera un momento. La hija se resistió, pero esta vez no tenía aliados. Salió. El representante la siguió, murmurando estrategias. En el pasillo, se escuchó un golpe: el puño de la hija contra la pared, frustración pura. Dentro, Marta se quedó junto a Don Emilio. El abogado habló en voz baja: “Esto cambia todo. Y también te pone en riesgo.”

Marta asintió. No por miedo a la hija, sino por el torbellino de la vida nueva que acababa de abrirse. No quería herencias por ambición. Quería un cierre digno. “Solo quiero que esté tranquilo”, dijo. Clara le tocó el hombro. “Lo está”, susurró. Don Emilio respiró y cerró los ojos. Por un instante, la casa pareció descansar después de años sin dormir.

Pero el clímax aún guardaba su última sombra. Esa noche, el representante llamó a un periodista de sucesos, filtró una versión maliciosa: “Cuidadora se hace pasar por hija para heredar.” Marta lo supo al ver mensajes en el móvil, rumores en redes, titulares sucios. La verdad podía ser atacada con ruido. El abogado activó protocolos, denuncias por difamación, pruebas, pero Marta sintió el peso público aplastando lo íntimo.

Al día siguiente, una cámara esperaba afuera. Un micrófono se acercó. “¿Usted es la cuidadora que manipuló al anciano?” preguntaron. Marta quiso desaparecer. Pero recordó a Don Emilio: “La verdad necesita voz.” Marta miró al lente y dijo: “No voy a discutir un morbo. Hay documentos, hay pruebas, hay profesionales. Y hay una persona enferma que merece silencio.” Luego cerró la puerta sin temblar.

La hija, acorralada, intentó la última jugada: entrar de noche, sin autorización, con la excusa de “despedirse”. Seguridad la detuvo. Ella gritó. Lloró. Amenazó. Marta escuchó desde arriba, con el corazón en la garganta. Clara llamó al abogado. La policía volvió, esta vez por invasión y alteración. La hija, por primera vez, sintió consecuencias reales. Y cuando se la llevaron, la casa no celebró: exhaló.

En la madrugada, Don Emilio empeoró. No por estrés, sino por el curso natural de su cuerpo cansado. Marta se sentó a su lado, le humedeció los labios, le habló despacio, sin esperar respuesta. Le contó que había leído la carta, que lo perdonaba por el silencio de décadas, que no necesitaba nada más. Don Emilio, apenas, apretó sus dedos. Y esa presión mínima fue un adiós que no necesitó palabras.

El médico certificó que quedaban horas. El abogado esperó fuera, respetuoso. Clara lloró en silencio, sin dramatizar. Marta sintió que el tiempo se hacía líquido. Recordó la primera vez que lo bañó, la primera vez que lo escuchó pedir perdón por “molestar”, la primera vez que le dijo “gracias” como si esa palabra fuera un milagro. Y entendió que cuidar era acompañar incluso cuando ya no hay nada que arreglar.

Cuando Don Emilio finalmente se fue, la casa quedó suspendida de nuevo, como al principio, pero por otra razón: no por amenaza, sino por reverencia. Marta cerró sus ojos con manos temblorosas. Clara la abrazó. El abogado entró y, con voz baja, dijo: “Se cumplirá su voluntad.” Marta asintió, pero no sintió triunfo. Sintió un vacío inmenso, y dentro, una semilla de paz.

El funeral fue sobrio, sin espectáculo. La hija apareció con gafas oscuras y un rostro agotado. No se acercó a Marta al principio. El representante ya no estaba; su sombra se disipó cuando la evidencia se volvió demasiado pesada. La fundación de cuidados paliativos envió una carta de agradecimiento. Clara asistió, discreta. El abogado sostuvo los papeles, pero el verdadero documento era el silencio compartido.

Después, en la casa, se leyó oficialmente el testamento. La hija recibió una parte razonable, condicionada a devolver lo sustraído y a cumplir ciertas obligaciones. No era castigo: era reparación. La mayor parte fue a la fundación, como Don Emilio quería. Y Marta recibió lo que él dejó para ella: apoyo económico, sí, pero sobre todo una carta de reconocimiento legal como hija. Una identidad que por fin tenía forma.

La hija tembló al oírlo. Sus ojos buscaron a Marta como quien busca una explicación para un derrumbe. Se acercó despacio, sin gritos, sin teatro. “Yo… yo no sabía”, murmuró, y la frase sonó más humana que todas sus amenazas juntas. Marta la miró con una tristeza limpia. “Yo tampoco”, respondió. Había dolor para ambas, pero también una posibilidad: salir del veneno sin seguir bebiéndolo.

La hija apretó los labios. “Entonces, ¿me odias?” preguntó, casi niña. Marta respiró hondo. “No”, dijo. “Pero no voy a permitirte repetir lo mismo con nadie.” La hija bajó la mirada. Por primera vez, no tenía argumento. Solo un hueco. Y en ese hueco, tal vez, podía crecer algo distinto. Marta no prometió cercanía. Prometió verdad.

La casa, ahora, ya no era campo de batalla. Era una memoria. Marta caminó por el pasillo y miró las fotos familiares. Se vio fuera de ellas, pero no se sintió menos. Sabía lo que había dado. Sabía lo que había sostenido. En el despacho, guardó el cuaderno en una caja. No como prueba. Como historia. Como la evidencia de que el amor también se escribe con turnos interminables.

Antes de irse, Marta volvió a la habitación vacía. La cama estaba hecha, impecable, pero el aire conservaba algo de Don Emilio: una calma cansada. Marta tocó el marco de la puerta y susurró un “gracias” que no necesitaba respuesta. Luego oyó pasos detrás. Era la hija. No traía ira, sino un silencio torpe. Marta esperó, sin miedo. Y entonces llegó la frase final.

Marta la miró a los ojos, suave y definitiva, y dijo: “No me contradigas… pero no por autoridad: porque yo fui tu padre cuando tú decidiste no ser su hija.”