Sarah no levantó la voz. Acomodó la carpeta sobre el escritorio como quien coloca una verdad que ya no se puede esconder. “No lo contradigo por orgullo”, dijo, mirando primero al director y luego al donante. “Lo contradigo porque hoy se cruzó una línea que lastima a un niño, y mañana lastimará a todos. Y eso sí es mi trabajo.”

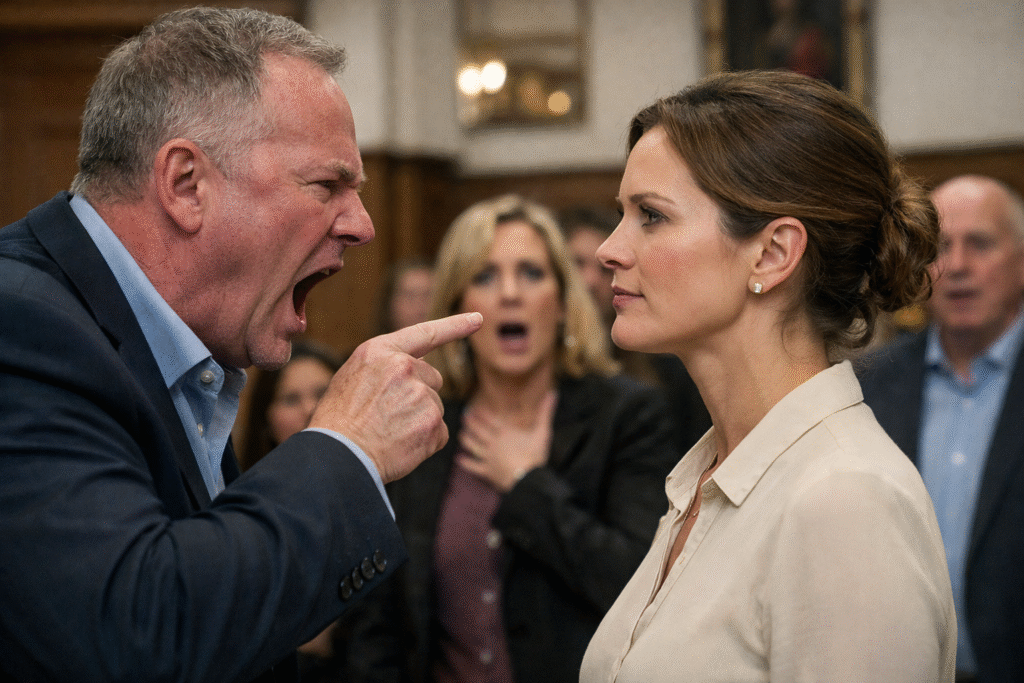

El donante soltó una risa seca, de esas que buscan humillar sin esfuerzo. Se inclinó hacia adelante, con el anillo dorado golpeando la madera. “¿Tu trabajo? Tu trabajo es obedecer.” El director quiso intervenir, pero la garganta se le cerró. La escuela entera dependía de ese hombre. Sarah, en cambio, parecía depender solo de algo más fuerte.

“Obedecer no es educar”, respondió Sarah, y el aire se tensó como cuerda. El director sintió que los diplomas en la pared eran escudos de cartón. Afuera, el pasillo estaba vacío, pero parecía que las paredes escuchaban. El donante apretó la mandíbula. “Te olvidas de quién paga las becas”, escupió, como una amenaza.

Sarah deslizó un documento con firmas y fechas. “No me olvido”, dijo, “por eso estoy aquí y no en mi aula. Porque usted paga, sí, pero también exige cosas que no están en el contrato.” El director reconoció el sello institucional y palideció. El donante miró la hoja apenas un segundo, y aun así su seguridad titubeó, como si hubiera leído un nombre.

“El niño no necesita que lo salven”, añadió Sarah, “necesita límites. Necesita aprender que su apellido no resuelve problemas.” El donante golpeó el escritorio con la palma. “¡Mi hijo no será avergonzado por una maestra!” Sarah no se movió. “No lo avergoncé. Lo protegí de una mentira que usted está comprando para él.”

El director intentó sonreír, esa sonrisa diplomática de reuniones con padres poderosos. “Sarah, tal vez podemos…” Ella lo cortó con suavidad, sin agresión. “Doctor Hargrove, si seguimos negociando valores, la escuela se convierte en un club. Y usted no dirige un club. Dirige una institución con niños adentro.” El director tragó saliva como si esa frase pesara toneladas.

El donante se levantó. Su silla raspó el suelo y el sonido pareció una alarma. Caminó hacia la ventana, mirando el patio impecable, los árboles perfectamente podados, la idea de orden. “¿Tú sabes cuántas donaciones he firmado para que esto sea posible?” Sarah se quedó en su lugar. “Sí. Y también sé cuántas decisiones se torcieron por miedo.”

Sarah abrió la carpeta de nuevo y mostró correos impresos. “Estos mensajes son del coordinador académico”, explicó. “Aquí se ordena cambiar una nota. Aquí se sugiere ‘revisar’ el examen porque ‘hay una familia sensible’. Aquí se recuerda que ‘la próxima gala’ depende de estar ‘en sintonía’.” El director cerró los ojos, como si una parte de él se rindiera al fin.

El donante regresó de golpe. “Eso no prueba nada. Pueden ser malinterpretaciones.” Sarah señaló otra hoja. “Entonces hablemos de esto.” Era un registro de acceso al sistema de calificaciones, con horas exactas. “Alguien entró con credenciales administrativas y editó resultados después de la reunión con usted.” El director miró la pantalla apagada del computador, como si temiera que se encendiera sola.

El silencio ya no era incómodo: era peligroso. Afuera, una puerta se cerró lejos, y el eco pareció un suspiro colectivo. El donante bajó el tono, intentando recuperar control. “Sarah, no entiendo por qué te empeñas. Te puedo recomendar en cualquier escuela. Un buen salario. Un cargo.” Sarah inclinó la cabeza. “No quiero un premio por callarme.”

“¿Entonces qué quieres?” preguntó el director, casi suplicando una salida que no destruyera nada. Sarah no miró al director: miró al donante, como si él fuera el examen final. “Quiero que su hijo sea evaluado como cualquier niño. Que el sistema se limpie. Que el coordinador deje de recibir instrucciones indirectas. Y que la escuela deje de enseñarle a los demás que el dinero define la verdad.”

El donante sonrió, pero la sonrisa no tenía calor. “Eso es idealismo. La vida real funciona distinto.” Sarah respiró hondo. “La vida real funciona así porque demasiados adultos la aceptan. Pero aquí enseñamos a escribir, a sumar, a pensar. Si les pedimos pensamiento crítico a los niños y lo castigamos cuando incomoda a un adulto, estamos fabricando hipocresía.”

El director carraspeó. “Sarah, hay protocolos. Denuncias internas. Comités.” Ella asintió. “Ya presenté todo. Tres veces. Y cada vez desapareció.” Esa frase cayó como una piedra. El donante levantó una ceja. El director se quedó quieto. Sarah añadió, sin dramatismo: “Por eso guardé copias fuera del campus.”

La palabra “fuera” cambió el color del cuarto. El donante se puso rígido. “¿A quién se las diste?” Sarah no respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó un sobre amarillo, sellado, y lo dejó junto a la carpeta. “Esto es para usted. Y esto”, dijo, señalando la carpeta, “ya no está solo aquí.” El director sintió que el corazón le golpeaba las costillas.

El donante tomó el sobre con dos dedos, como si quemara. “¿Me estás amenazando?” Sarah negó con calma. “Le estoy diciendo la verdad. La diferencia es importante.” El director quiso hablar, pero la voz no le salió. Sarah continuó: “Usted vino a comprar silencio. Yo vine a proteger una escuela. Y a proteger a su hijo de usted, si hace falta.”

Esa última frase fue una bofetada invisible. El donante apretó el sobre, y por un segundo pareció más pequeño. “¿Cómo te atreves…?” Sarah lo miró sin odio. “Me atrevo porque los niños no tienen su abogado, ni su apellido, ni sus contactos. Tienen a sus maestros. Y cuando un maestro se calla por miedo, el niño aprende miedo como idioma.”

El director se sentó lentamente, como si el cuerpo le pesara más de lo normal. “Sarah… ¿qué hiciste exactamente?” Ella respondió sin adornos: “Reporté esto a la junta escolar privada, a la asociación de acreditación y a un defensor legal de familias becadas. Hoy, antes de entrar aquí, envié un paquete con pruebas. Si algo me pasa, si me despiden por esto, se activa otra entrega automática.”

El donante dio un paso atrás. Ya no gritaba. Eso asustaba más. “No tienes idea con quién te metes.” Sarah dejó escapar una sonrisa mínima, triste. “Sí la tengo. Me meto con alguien que se cree intocable. Pero la educación es un espejo: tarde o temprano devuelve lo que uno hace. Y usted está criando un espejo roto.”

El director levantó la mirada, derrotado y aliviado a la vez. “¿Por qué no me lo dijiste así antes?” Sarah lo miró por primera vez con ternura. “Porque antes todavía esperaba que usted eligiera ser director, no gerente. Pero hoy escuché: ‘Eres solo una maestra’. Y entendí que aquí el problema no es un niño. Es un sistema que se arrodilla.”

El donante recuperó un hilo de arrogancia. “Si esto sale, la escuela cae.” Sarah se inclinó un poco hacia adelante. “Si esto sale, la escuela se salva. Lo que cae es el chantaje. Confunde prestigio con integridad. El prestigio se compra. La integridad se sostiene.” El director sintió vergüenza, y esa vergüenza le dio, por fin, una chispa de fuerza.

“Sarah, estás destruyendo años de relaciones”, dijo el director, casi como una queja. Sarah no se defendió; ofreció un dato. “Las relaciones basadas en miedo ya estaban destruyendo años de infancia.” El donante miró la puerta, como calculando salidas. Sarah añadió: “Y antes de que piense en usar el despido como castigo, recuerde: hay leyes, hay auditorías, hay padres observando.”

El donante se acercó al director, ignorando a Sarah, y habló con voz baja, venenosa. “Hargrove, controla a tu personal.” Sarah respondió por el director, sin subir el volumen: “Él no controla personas. Él guía una escuela. Y si no puede, entonces necesita a alguien que sí.” El director sintió el golpe como si le hubieran puesto un espejo enfrente.

En ese instante sonó un golpe suave en la puerta. Tres toques. El director se congeló. Nadie tocaba ese despacho durante reuniones con donantes. Sarah no se inmutó. “Adelante”, dijo el director, casi sin aire. La puerta se abrió apenas, y una secretaria asomó el rostro, pálida. “Doctor… hay una familia afuera. Insisten. Dicen que es urgente.”

El donante frunció el ceño. “¿Quién?” La secretaria tragó saliva. “La familia Rivera. Los padres del niño becado.” El director sintió que el suelo cambiaba. El donante endureció la mirada. Sarah bajó un poco la vista, como si ese nombre confirmara algo que ella ya sabía. Y en el pasillo, se oyeron pasos firmes acercándose.

El donante intentó recomponerse. “No tienes por qué involucrar a esa gente aquí.” Sarah levantó la mirada, y su voz fue tan clara que pareció apagar el zumbido del edificio. “Esa ‘gente’ es la razón por la que existe una escuela, señor Caldwell. No su cheque.” El director abrió la boca para pedir calma, pero ya era tarde.

La puerta se abrió del todo. Entraron dos adultos con ropa sencilla, pero con una dignidad que llenó el despacho. La madre traía una carpeta gastada. El padre sostenía un teléfono en la mano, con la pantalla encendida como si estuviera grabando. Sus ojos no miraron primero al director. Miraron al donante. Luego a Sarah. Y entendieron.

La madre habló con voz temblorosa, pero decidida. “Nos dijeron que nuestro hijo ‘no se adaptaba’ y que tal vez perdería la beca.” El padre levantó el teléfono, mostrando un correo. “También nos dijeron que no hiciéramos preguntas.” El director se puso de pie, con torpeza. Sarah no dijo nada. Solo dejó que el silencio trabajara, como una luz que revela polvo en el aire.

El donante dio un paso hacia ellos, buscando intimidar. “Esto es un asunto interno.” La madre respiró fuerte. “No, señor. Es nuestro hijo.” Sarah entonces pronunció la frase que terminó de quebrar el cuarto, lenta, precisa: “Y aquí está lo que nadie quiere oír: si esta escuela expulsa a un niño para complacer a un donante, ya se expulsó a sí misma de ser escuela.”

El director sintió que el despacho se quedaba sin oxígeno. El donante miró a todos, calculando poder, buscando aliados, y encontró algo nuevo: testigos. Afuera, en el pasillo, se escucharon más voces. Como si la noticia hubiera corrido por debajo de las puertas. Sarah tomó su carpeta, se puso de pie, y dijo: “Ahora sí, hablemos en público.”

La reunión salió del despacho como un incendio que por fin encuentra aire. En el pasillo, maestros y personal fingían caminar, pero se quedaban cerca, atentos. El donante quiso volver a encerrar la conversación, pero los Rivera no retrocedieron. Sarah pidió una sala amplia, y el director, temblando, aceptó. Cada paso parecía una renuncia al miedo acumulado.

En la sala de juntas, el donante trató de imponer narrativa: “Una maestra resentida.” Sarah no lo dejó dominar. Presentó fechas, registros, correos, y algo peor: patrones. Otros maestros empezaron a hablar, al principio con cautela, luego con una sinceridad que llevaba años atorada. El director entendió que la lealtad real no se compraba: se ganaba.

El coordinador académico, llamado a la sala, negó todo hasta que Sarah mostró un mensaje con la frase exacta: “Asegúrate de que el resultado no lo avergüence.” El coordinador se derrumbó, confesando presiones, llamadas nocturnas, amenazas de recorte. El donante intentó interrumpir, pero ya no era el centro. El centro eran los niños, por primera vez en mucho tiempo.

Los Rivera contaron cómo su hijo volvía callado, cómo pedía perdón por cosas que no entendía, cómo creía que la beca era un favor que podía perder por respirar fuerte. Sarah miró al donante y dijo lo más incómodo: “Su hijo también está atrapado. Solo que con paredes de oro.” Eso enfureció al donante… y, al mismo tiempo, lo expuso.

La junta escolar llegó esa misma tarde. No por cortesía: por urgencia. Alguien ya había recibido el paquete. El director, frente a todos, confesó que había cedido por miedo financiero. La junta pidió suspensión preventiva del coordinador y apertura de auditoría. El donante quiso negociar, pero por primera vez le dijeron: “No es una transacción.”

La auditoría removió cosas que nadie quería tocar. No solo una nota alterada: un sistema de privilegios. Becas condicionadas a “comportamiento”, expulsiones disfrazadas de “reubicación”, maestros cambiados de grado por “falta de sintonía”. Sarah se convirtió en la cara visible, y eso la puso en peligro. Rumores, amenazas indirectas, llamadas sin voz.

El donante hizo su jugada final: una carta pública ofreciendo una donación enorme si “se cerraba el asunto”. La junta, presionada, dudó. Boston era pequeña para ciertos círculos. Sarah, en una reunión tensa, dijo: “Si aceptan, están vendiendo a los niños. Si rechazan, perderán dinero, sí… pero ganarán futuro.” La frase se filtró y corrió como pólvora.

Padres empezaron a escribir, primero en privado, luego en grupo. Algunos poderosos defendían al donante; otros, sorprendentemente, defendían a Sarah. Un estudiante mayor publicó un video: “Nos enseñan ética, pero practican miedo.” La escuela no podía esconderse más. El director, finalmente, eligió una cosa: transparencia total, aunque doliera.

La noche antes del anuncio oficial, Sarah recibió un mensaje: “Recuerda tu lugar.” Ella lo guardó como evidencia y durmió, por primera vez, sin pedir perdón por existir. A la mañana siguiente, frente a docentes, familias y prensa local, la junta habló. No fue un discurso perfecto, pero fue real. Y lo real, en esa escuela, era revolución.

La junta retiró al donante del comité de influencia, devolvió becas canceladas injustamente y creó un sistema de evaluación auditado externamente. El coordinador renunció. El director no se salvó intacto: presentó su renuncia y, antes de irse, pidió perdón públicamente a los alumnos. Sarah no celebró; respiró. Había ganado algo más difícil que un pleito: había recuperado sentido.

El donante intentó demandar, pero las pruebas eran demasiado claras y los testigos demasiados. Su mayor derrota no fue legal: fue ver que su dinero ya no compraba silencio. Su hijo, semanas después, se acercó a Sarah con una pregunta simple: “¿De verdad puedo equivocarme y seguir siendo alguien?” Sarah sonrió. “Ahí empieza aprender.”

Los Rivera recibieron una carta: la beca continuaba, sin condiciones ocultas. El niño volvió a sonreír. En la graduación de fin de año, la escuela hizo algo inédito: agradeció no solo a quienes donaban, sino a quienes sostenían el día a día. Y cuando alguien, entre aplausos, gritó el nombre de Sarah, ella no levantó los brazos.

Solo miró el auditorio y pensó que la educación no se defiende con gritos, sino con límites. La frase del donante quedó enterrada donde debía: en el pasado. Porque aquella “solo una maestra” había hecho lo que ningún cheque pudo: detener una injusticia en seco… y enseñar, con hechos, cómo se rompe el miedo.