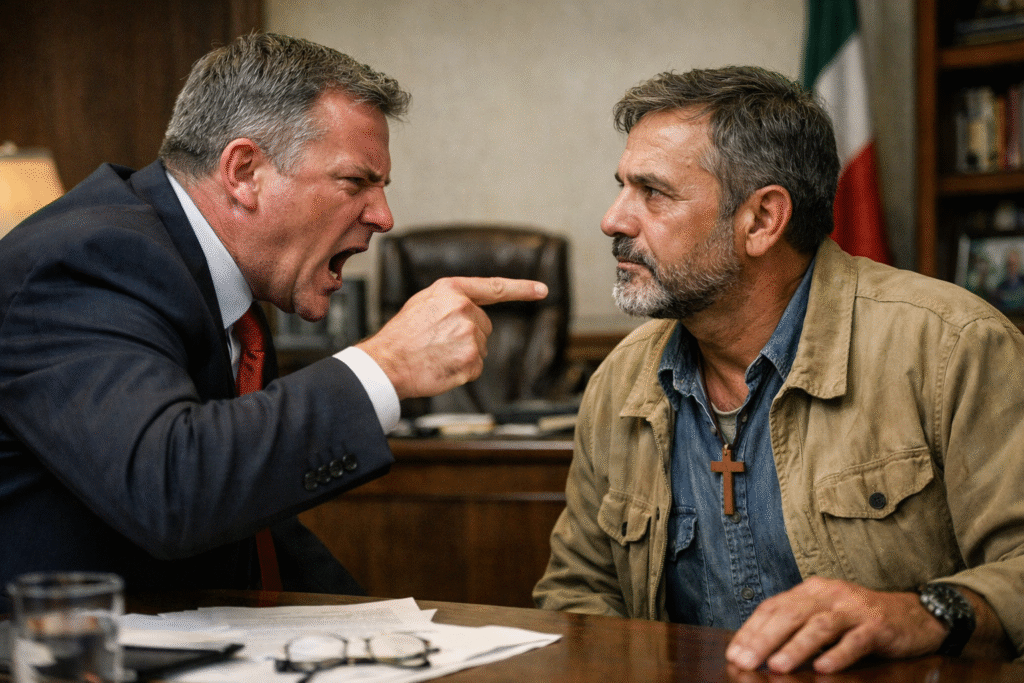

El político parpadeó como si no hubiera entendido. Mark no elevó el tono; solo apoyó las manos sobre la carpeta de informes del centro comunitario. “Usted dice que manda aquí”, añadió, “pero yo vengo de donde el mando no sirve: de calles donde el hambre decide primero”. La frase no sonó a amenaza, sino a diagnóstico. Nadie respiró.

Mark abrió la carpeta y dejó ver fotografías: niños con platos de sopa, ancianos con mantas, voluntarios apilando cajas. “No son estadísticas”, dijo. “Son nombres. Y si hoy cierra ese centro, mañana el ayuntamiento no cerrará la puerta a las consecuencias”. El reloj siguió marcando segundos, pero parecía haber bajado el volumen del mundo.

El político intentó una sonrisa corta, de esas que muerden. “Pastor, la ciudad tiene prioridades”, soltó. Mark asintió, como quien acepta una verdad incompleta. “Exacto”, respondió. “Por eso estoy aquí: para recordarle cuál es la primera. Porque una ciudad que ahorra en pan, paga después en lágrimas”.

Una asesora, joven y pálida, apretó el bolígrafo hasta que le temblaron los dedos. Sabía que la votación estaba decidida, que el cierre ya tenía fecha. También sabía lo que nadie decía en voz alta: el edificio del centro era codiciado por un grupo inmobiliario que llevaba semanas merodeando. Mark miró alrededor, como si percibiera esa sombra.

“Yo no vine a ganar una discusión”, continuó. “Vine a ofrecerle una salida honorable”. El político se inclinó hacia atrás, ofendido. Mark lo sostuvo con calma. “Usted puede firmar una prórroga. Treinta días. Solo treinta. Para revisar cuentas, escuchar a las familias, ver con sus propios ojos lo que ese centro sostiene”.

El político rió, seco. “¿Y si no?” Mark no titubeó. “Entonces, haré lo que he hecho toda mi vida: hablar con quienes sí escuchan. Con los vecinos. Con la prensa local. Con los donantes. Con las iglesias. Con las escuelas. No por revancha. Por responsabilidad”. El aire se tensó, como cuerda de violín.

Uno de los asesores mayores levantó la vista por primera vez. Había visto a políticos romper promesas, pero no estaba acostumbrado a alguien que no pidiera nada para sí. Mark no traía ambición; traía cansancio y amor por un barrio. Eso era más peligroso que un enemigo. El político lo notó y apretó la mandíbula.

“¿Me está amenazando?” preguntó el político, y su voz buscó apoyo en la sala. Mark negó despacio. “Una amenaza es un daño que uno quiere causar”, dijo. “Yo le estoy describiendo un daño que usted va a causar. La diferencia es enorme”. La asesora joven tragó saliva; algo en esa frase la golpeó como campana.

El político se levantó, caminó hacia la ventana, y fingió mirar la plaza. Afuera, la vida seguía: autos, gente, un vendedor ambulante. “Usted no entiende cómo funciona esto”, murmuró. Mark se permitió un suspiro. “Lo entiendo demasiado”, respondió. “Por eso me duele. Porque cuando ‘esto’ funciona, siempre funciona para los mismos”.

Mark dio un paso más cerca, sin invadir. “Le diré algo que mis vecinos saben y usted ha olvidado: el poder no lo blinda del juicio. Solo lo retrasa”. Nadie se movió. El político se giró, rojo. Iba a explotar, pero la puerta del despacho se abrió con un golpe suave que sonó como destino entrando.

Un secretario apareció, confundido. “Señor… hay una mujer insistiendo. Dice que no se irá. Trae documentos y… niños”. El político maldijo en voz baja. Mark frunció el ceño. “¿Niños?” repitió. El secretario asintió, nervioso. “Dice que se llama Elena Rivers”. Mark cerró los ojos un instante: conocía ese nombre. La sala, sin saber por qué, sintió que el suelo cambiaba.

El político palideció apenas, un cambio mínimo que solo quien ha visto mentiras crecer podría notar. “Dígale que no es momento”, ordenó. Mark alzó la voz por primera vez, sin gritar: “Sí es momento”. La frase cayó como martillo de justicia. El secretario dudó. La asesora joven, sin pensarlo, dijo: “Déjela pasar”. Nadie entendió por qué, pero obedecieron.

Elena entró con dos niños de la mano y una carpeta apretada contra el pecho. Su mirada no era tímida; era la de alguien que ya lloró todo lo que podía llorar y se quedó con fuego. Los niños miraron el despacho como si fuera un lugar de otro planeta. Mark los reconoció: venían al centro comunitario cada tarde por comida y tareas.

Elena dejó la carpeta sobre la mesa. “Usted prometió que no tocaría el centro”, dijo, mirando al político como se mira a un traidor. Él intentó hablar, pero ella no lo dejó. “Tengo copias”, continuó. “De correos. De reuniones. De la oferta del constructor. Y tengo algo más: tengo su firma en una carta que usted creyó que nadie guardaría”.

El silencio ya no era incómodo: era absoluto, quirúrgico. El político miró a sus asesores buscando refugio. Nadie se lo dio. Mark no sonrió; no celebró. Solo inclinó la cabeza, como si una oración se cumpliera con dolor. Elena señaló a los niños. “¿Ve? Ellos no votan. Ellos no financian campañas. Pero son los que pagan siempre”.

El político intentó recuperar control: “Esto es una manipulación emocional”. Mark respondió suave: “La emoción no manipula. Revela”. Elena abrió la carpeta y sacó una hoja con sello. “Aquí dice que el cierre es ‘por mantenimiento’”, leyó. “Mentira. El mantenimiento lo hacen voluntarios. El cierre es para vender. Y usted lo sabe”.

El asesor mayor se aclaró la garganta. “Señor, ¿es cierto?” preguntó, con una tristeza antigua. El político apretó la mesa con ambas manos. Su arrogancia empezó a resquebrajarse, como pintura vieja. Mark habló, mirando al asesor: “Yo vine con argumentos. Ella vino con pruebas. ¿Qué vendrá mañana? ¿Quién vendrá después?”

La asesora joven sintió un nudo en la garganta. Había defendido a su jefe en reuniones, había repetido discursos. Pero ver a esos niños, tan quietos, como si esperaran permiso para existir, le hizo entender que no era una estrategia: era una vida. Levantó la vista y dijo, casi en un susurro que sonó enorme: “Esto está mal”.

El político levantó un dedo, buscando mandar. Le tembló. “Todos fuera”, ordenó. Nadie se movió. Mark, sin desafiarlo con gesto alguno, dijo: “Ya no funciona”. Elena añadió: “No con nosotros aquí”. Los niños apretaron su mano. El político comprendió, por primera vez, que el despacho no era un trono: era un escenario. Y el telón acababa de subir de verdad.

El asesor mayor dio un paso hacia la mesa. “Si esto sale a la luz…”, empezó. El político lo cortó con furia. “¡No saldrá!” Mark lo miró, y su voz fue cuchillo limpio: “Se equivoca. Ya salió. Porque la verdad no necesita permiso; solo necesita una puerta abierta”. Y en ese instante, la puerta del despacho volvió a sonar, pero esta vez con pasos firmes, múltiples.

Entró un oficial de seguridad municipal con expresión seria. Detrás, un hombre con credencial colgando: “Auditoría Interna”. El político sintió que la sangre se le iba a los pies. El auditor miró a todos y dijo: “Hemos recibido una denuncia formal con documentación. Necesitamos hacer unas preguntas”. Mark no se movió. Elena tampoco. El reloj siguió, pero ya nadie lo escuchaba.

El auditor colocó una grabadora sobre la mesa como quien pone una piedra en el centro de un lago. “Señor concejal”, dijo, “explíqueme por qué su oficina recomendó cerrar un centro comunitario con informes de impacto positivo y sin una evaluación pública”. El político tragó, se recompuso a medias y eligió la máscara: “Procedimiento estándar”.

Elena soltó una risa breve, sin alegría. “¿Estándar?” repitió. “Entonces, ¿por qué esos correos hablan de ‘acelerar’ antes de la asamblea vecinal?” El auditor alzó una ceja. Mark observó la escena con un peso en el pecho: sabía que, cuando el poder se siente acorralado, muerde. Y no muerde a los fuertes, sino a los que están cerca.

El político miró al oficial de seguridad. “Saque a estas personas”, ordenó. El oficial no se movió. “Señor, están aquí por una investigación. Y el auditor tiene jurisdicción”. La palabra “jurisdicción” cayó como hielo. La asesora joven, temblando, se adelantó con un sobre. “Yo… también tengo algo”, dijo. Y su voz se quebró y se reparó a la vez.

Sacó copias de un calendario: reuniones privadas, llamadas con el desarrollador, una cena anotada como “recaudación”. “Me pidieron que lo borrara”, confesó, y se le humedecieron los ojos. Mark la miró con compasión. Elena la miró con sorpresa. El político la miró como si acabara de apuñalarlo. “¿Tú?” murmuró, incrédulo.

“Yo no quería creerlo”, dijo la asesora, “pero hoy vi a los niños”. Señaló a los dos pequeños, que seguían pegados a Elena, serios como si entendieran más de lo que un adulto desearía. “Y entonces me di cuenta de que mi silencio era parte del trato”. El auditor tomó el sobre con cuidado, como si pesara toneladas.

El político se levantó de golpe. “Esto es una conspiración. Un pastor, una activista, una becaria…” escupió. Mark lo interrumpió con una calma que sonó a final de sermón: “No es una conspiración cuando la verdad coincide desde distintos lugares”. La sala se encogió. Incluso el oficial de seguridad pareció respirar más despacio.

El auditor preguntó: “¿Conoce usted a Halden Properties?” El político titubeó lo justo. “He oído el nombre”. Elena sacó otra hoja: un borrador de acuerdo con su firma al margen. “¿También oyó esto?” El político miró el papel y su rostro se endureció, como si su propia piel lo acusara. La asesora joven sollozó, pero no retrocedió.

Mark habló mirando al auditor, no al político: “Yo pedí una prórroga. Treinta días. Ellos tienen más prisa que nosotros”. El auditor asintió: “La prisa deja huellas”. Tomó notas. El político apretó los puños. Su voz cambió: ya no era altanera; era venenosa. “Pastor, usted se arrepentirá”.

Mark lo miró con una tristeza profunda. “Me he arrepentido muchas veces”, respondió. “Pero nunca de defender a los que no pueden defenderse solos”. El político se rió, pero la risa sonó hueca. “Usted cree que es un héroe”. Mark negó: “No. Solo sé lo que pasa cuando nadie hace nada”.

De pronto, el teléfono del político vibró. La pantalla reflejó un nombre que lo descolocó: “Halden”. Lo vio Elena. Lo vio el auditor. Lo vio la asesora joven. El político intentó cubrirlo con la mano, demasiado tarde. El auditor dijo: “No conteste. Entregue el dispositivo”. El político retrocedió como si le pidieran el alma.

“¡Esto es abuso!” gritó. El auditor no cambió el tono: “Esto es custodia de evidencia”. El oficial de seguridad dio un paso. Mark sintió el impulso de interponerse, pero supo que ahora el momento era de la ley. Elena apretó la mano de los niños, susurrándoles algo para que no tuvieran miedo. Aun así, los ojos pequeños estaban enormes.

El político, acorralado, buscó una salida por la puerta lateral. El oficial se movió para bloquear. En esa fracción de segundo, el concejal tomó el teléfono y lo lanzó contra el suelo. El golpe sonó como un disparo contenido. La pantalla se astilló. La asesora joven soltó un grito. El auditor cerró los ojos, exasperado: “Eso solo empeora”.

Mark, con voz baja, dijo algo que nadie esperaba: “No lo haga más difícil”. No era consejo; era una súplica humana. El político respiró agitado. Miró a todos como si fueran enemigos. Luego miró a los niños, y por un instante su rostro mostró algo parecido a vergüenza. Se borró rápido, como si le doliera sentir.

El auditor ordenó: “Selle el despacho. Nadie entra ni sale sin registro”. El oficial asintió. La asesora joven se sentó, agotada, como si en cinco minutos hubiera vivido cinco años. Elena guardó sus papeles con manos firmes. Mark se quedó de pie, sintiendo que el clímax apenas empezaba: la verdad había tocado la puerta, sí… pero ahora venía el precio.

El auditor preguntó por el centro comunitario. Mark explicó su funcionamiento, los voluntarios, las donaciones, las familias. Habló de un refrigerador vacío que se llenaba cada miércoles. Habló de un aula donde los niños hacían tareas con luz cálida. Elena añadió nombres, horarios, historias. El auditor, finalmente, dijo: “Solicitaré una orden para suspender el cierre”.

Esa frase hizo que el despacho respirara. Pero el político sonrió de lado, como quien guarda un último truco. “Aunque suspendan el cierre”, dijo, “ya corté el contrato de suministros. Ya retiré permisos. Se van a ahogar igual”. La crueldad quedó flotando. Mark sintió que la sangre se le calentaba, pero se contuvo. Elena apretó la carpeta como escudo.

Y entonces Mark dijo, sin levantar la voz, la frase que dejó a todos helados de otra manera: “No. Porque usted no sabe lo que yo sé”. El político frunció el ceño. El auditor lo miró, intrigado. La asesora joven levantó la cabeza. Mark respiró y continuó: “Hace una semana, un vecino suyo vino a mi iglesia. Llorando. Me entregó algo para usted”.

Mark sacó de su bolsillo un sobre pequeño, arrugado por el calor de su mano. Lo sostuvo como si pesara más que el teléfono roto. “No quería usarlo”, dijo. “Pero usted acaba de decir que quiere ahogar a familias”. El político se tensó. “¿Qué es eso?” Mark lo miró directo: “La parte de la historia que usted escondió mejor… y que ya no le pertenece”.

Mark dejó el sobre sobre la mesa, sin abrirlo todavía. El político lo miró como si fuera una serpiente. “No juegue conmigo”, susurró. El auditor pidió: “Explique el origen”. Mark asintió. “Ese vecino trabaja en mantenimiento del edificio donde se reunieron con Halden. Limpia oficinas. Vacía basureros. Y oye lo que otros creen invisible”.

Elena dio un paso adelante. “¿Grabaciones?” preguntó. Mark tragó saliva. “Una memoria”, dijo. “Con audio. No lo busqué. Me lo dieron llorando, diciendo: ‘Pastor, no puedo con esto’”. La asesora joven se tapó la boca. El político clavó los ojos en el sobre, como si quisiera prenderlo fuego con la mirada.

El auditor estiró la mano. Mark no se resistió, pero añadió: “Antes de escuchar, quiero decir algo”. Todos lo miraron. “Yo no estoy celebrando esto”, dijo. “La caída de un hombre no alimenta a un niño. Pero la verdad, si se usa bien, puede abrir puertas. Y lo único que me importa es ese centro”.

El auditor conectó la memoria a un dispositivo propio. El despacho quedó tan quieto que el zumbido eléctrico pareció un insecto gigante. Luego, una voz salió por el altavoz. Al principio, ruido. Después, claro: la voz del político, riéndose. “Hagámoslo rápido. Nadie va a protestar. Ese barrio no tiene lobby”.

Elena cerró los ojos, herida. La asesora joven empezó a llorar en silencio. La grabación siguió: otra voz, masculina, segura—probablemente Halden—dijo: “El terreno vale oro. Usted solo cierre y yo me encargo de lo demás”. La voz del político respondió: “Quiero mi parte. Y quiero la prensa tranquila”. El auditor detuvo el audio y miró, duro: “¿Reconoce su voz?”

El político apretó los dientes. “Eso puede ser editado”, intentó. El auditor señaló el teléfono roto. “Su intento de destruir evidencia no le ayuda”. El oficial de seguridad tomó nota. Elena temblaba, no de miedo, sino de rabia. “¿Mi barrio no tiene lobby?” repitió, con una sonrisa amarga. “Pues hoy tiene niños. Y madres. Y una ciudad entera mirándolo”.

Mark se acercó a los pequeños. Se agachó a su altura. “Esto no es culpa de ustedes”, les susurró. Uno de los niños preguntó, bajito: “¿El centro va a cerrar?” Mark sintió que el pecho se le partía. Miró al auditor y luego al político. “No”, respondió al niño, “no si hacemos lo correcto ahora”.

El auditor dijo: “Ordenaré una suspensión inmediata del cierre y elevaré el caso a fiscalía”. El político dio un paso atrás, como si el aire se hubiera vuelto pared. “Ustedes no entienden…”, murmuró. Mark lo miró con firmeza: “No. Usted no entiende. Creyó que la ciudad era un tablero. Pero era una familia”.

La asesora joven se levantó y habló, temblorosa pero decidida: “Yo declararé. Y entregaré todo lo que tengo”. El político la miró con odio. “Te arruinaré”, prometió. Ella, con lágrimas, respondió: “Me arruiné cuando acepté callar”. Esa valentía cambió el clima. El despacho, que antes era del poder, empezó a ser de la conciencia.

Elena, de pronto, colocó sobre la mesa una carta doblada. “Y esto”, dijo, “no es evidencia técnica. Es algo que usted sí entenderá”. El político la reconoció al instante: su letra, su sello, su firma completa. “Es la carta que usted escribió a mi hijo cuando ganó el concurso escolar”, explicó Elena. “Le prometió que siempre apoyaría a los niños de la ciudad”.

El político tragó saliva. “Eso fue… protocolo”, murmuró. Elena negó. “Mi hijo la enmarcó. La tenía al lado de su cama. Y ahora me pregunta por qué usted quiere quitarle el lugar donde aprende y come”. El político bajó la mirada por primera vez, derrotado por algo que no podía comprar: la vergüenza visible.

Mark habló entonces con una suavidad feroz: “Usted quiso humillarme diciendo que soy ‘solo un pastor de barrio’. Y tiene razón: soy del barrio. De esos que usted llamó ‘sin lobby’. Y por eso sé algo que usted olvidó: cuando el barrio se une, la ciudad despierta”. El auditor asintió, como si esa frase resumiera el caso.

El oficial recibió una llamada por radio y respondió con un “Entendido”. Luego informó: “Hay periodistas abajo. Alguien filtró que hay una investigación”. La asesora joven miró a Elena; Elena miró a Mark. Nadie dijo “yo fui”, pero todos entendieron que ya no había vuelta atrás. El político apretó la sien: el mundo afuera se estaba abriendo.

El auditor se levantó. “Señor concejal, queda usted notificado. Sus dispositivos serán incautados. Se programará una comparecencia formal”. El político se dejó caer en la silla, como si hubiera envejecido diez años. Mark sintió una punzada de compasión, pero no permitió que la compasión confundiera justicia.

Elena se inclinó hacia el político y dijo, sin insultos, con un dolor que sonaba más fuerte que cualquier grito: “Usted no me robó solo un edificio. Intentó robarme la esperanza”. Mark tomó aire. “Y eso”, añadió, “es lo único que un pastor no puede permitir”. El político levantó la vista, ojos rojos, y murmuró: “¿Y ahora qué?”

Mark respondió, y su respuesta fue el gancho final que nadie esperaba: “Ahora, vamos a hacer que usted repare. No por venganza. Por redención. Porque el barrio no necesita un enemigo caído; necesita un daño curado”. El auditor lo miró sorprendido. Elena también. Incluso el político, por primera vez, pareció no saber si odiarlo o creerle.

Afuera, los flashes empezaron a estallar como tormenta. El despacho, que antes sonaba a relojes y egos, ahora sonaba a pasos, papeles, decisiones reales. Mark salió primero con Elena y los niños, no como un vencedor, sino como un guardián. La prensa se lanzó con preguntas. Elena levantó la carpeta: “Pruebas”, dijo. “Y una promesa rota”.

El auditor habló con cautela, pero claro: “Se ha iniciado una investigación por posibles conflictos de interés”. El político apareció detrás, escoltado, con la cara descompuesta. Los periodistas lo cercaron. “¿Vendió el centro comunitario?” “¿Recibió dinero?” El político no respondió. Miró a Mark con rabia y miedo, como si Mark fuera una puerta que se cerró para siempre.

Mark no se quedó en los micrófonos. Se fue directo al centro comunitario, como quien corre hacia el corazón de la historia. Allí lo esperaban voluntarios, madres, jóvenes. La noticia ya había llegado por mensajes y rumores. El salón olía a pan recién hecho. Cuando Elena entró con los niños, la gente aplaudió, pero no era un aplauso de espectáculo: era un alivio colectivo.

Mark subió a una pequeña tarima improvisada, no para predicar, sino para ordenar el caos con esperanza. “Escúchenme”, dijo. “La suspensión del cierre es un respiro, no una victoria final”. Los vecinos asintieron. Mark señaló las mesas, las sillas, el refrigerador. “Este lugar existe porque ustedes lo sostienen. Y seguirá existiendo porque ustedes no soltarán”.

La asesora joven llegó al centro al caer la tarde. Nadie esperaba verla allí. Traía una caja con documentos y una mirada cansada. “Vine a entregar esto al abogado del comité vecinal”, anunció. Algunos la miraron con desconfianza, otros con curiosidad. Ella bajó la cabeza. “Yo ayudé a ocultar”, confesó. “Y hoy quiero ayudar a reparar”.

Elena se acercó, la estudió un segundo eterno y dijo: “Si de verdad quieres reparar, empieza escuchando”. La asesora asintió con lágrimas. Se sentó con las madres, escuchó historias de neveras vacías, de autobuses que no pasan, de niños que estudian con hambre. Y en ese acto simple—escuchar—empezó a pagar su deuda.

Los días siguientes fueron una avalancha. La fiscalía pidió registros. Halden Properties emitió comunicados. El ayuntamiento convocó una sesión extraordinaria. La ciudad se dividió entre quienes decían “siempre fue así” y quienes, por primera vez, se atrevían a decir “ya basta”. Mark caminaba de casa en casa, reuniendo firmas, organizando turnos, evitando que la indignación se volviera odio.

En la sesión pública, el salón del ayuntamiento se llenó como nunca. Gente de traje junto a gente con uniformes de trabajo. Ancianos junto a adolescentes. Elena tomó el micrófono y habló sin adornos: “No venimos a pedir caridad. Venimos a exigir justicia”. Luego, para sorpresa de muchos, la asesora joven también habló. “Yo fui parte”, dijo. “Y por eso sé que esto es real”.

El político, sentado al fondo, parecía un objeto olvidado de otra época. Cuando le dieron la palabra, su voz salió rota. “Cometí errores”, dijo, intentando salvar algo. Mark se levantó desde la primera fila. No para humillarlo, sino para fijar el punto final. “Un error es tropezar”, dijo. “Esto fue elegir. Y las elecciones tienen consecuencias… y también oportunidades de reparar”.

La votación llegó como trueno anunciado. Se aprobó no solo mantener el centro abierto, sino asignarle fondos temporales y abrir una auditoría completa de contratos municipales. La sala estalló en lágrimas y abrazos. Elena apretó a sus hijos contra el pecho. Mark cerró los ojos, agradecido, pero no eufórico. Sabía que el verdadero final no era una votación, sino lo que venía después.

Esa noche, Mark regresó al despacho del ayuntamiento, invitado por el auditor para firmar acuerdos de colaboración comunitaria. El político estaba allí, solo, esperando como alguien que ya no sabe mandar. Cuando Mark pasó, el político lo detuvo con un hilo de voz: “¿Por qué… por qué no me aplastó cuando pudo?”

Mark lo miró largo, y su respuesta fue el cierre con clímax y sentido: “Porque yo no vine a ganar. Vine a salvar. Y si el barrio se salva, incluso usted tiene una oportunidad de cambiar”. El político tragó saliva. “¿Y si no cambio?” Mark respondió: “Entonces la verdad seguirá caminando sin usted. Pero si cambia… quizá algún niño vuelva a creer en una carta firmada”.

Mark salió del ayuntamiento y el aire frío de Ohio le golpeó el rostro. Vio la ciudad con otros ojos: no como un mapa de distritos, sino como una constelación de vidas. Al llegar al centro comunitario, encontró una luz encendida. Dentro, los niños pintaban carteles: “Gracias”. Uno se acercó y le dio un dibujo: un edificio con un corazón gigante.

“¿Esto es para mí?” preguntó Mark. El niño negó con seriedad. “Es para el barrio”, dijo. Mark sintió que se le humedecían los ojos. Comprendió que, al final, el silencio del despacho no fue el momento más importante. Lo importante fue el ruido del barrio despertando, juntos, para cuidar lo que el poder quiso vender.

Semanas después, el político enfrentó cargos y renunció. Halden Properties se retiró del proyecto bajo investigación. La asesora joven consiguió un trabajo en una organización social y seguía asistiendo a reuniones vecinales, no para dirigir, sino para servir. Elena coordinó un programa de tutorías. Y Mark, cada vez que alguien lo llamaba “solo un pastor de barrio”, sonreía con gratitud.

Porque había aprendido algo definitivo: ser “de barrio” no es un insulto. Es una credencial ganada con dolor, con manos tendidas, con noches sin cámaras. Y esa credencial—cuando se usa para defender a los vulnerables—puede silenciar despachos, derribar mentiras y levantar ciudades. Y así terminó todo: no con un hombre vencido, sino con un barrio vivo.