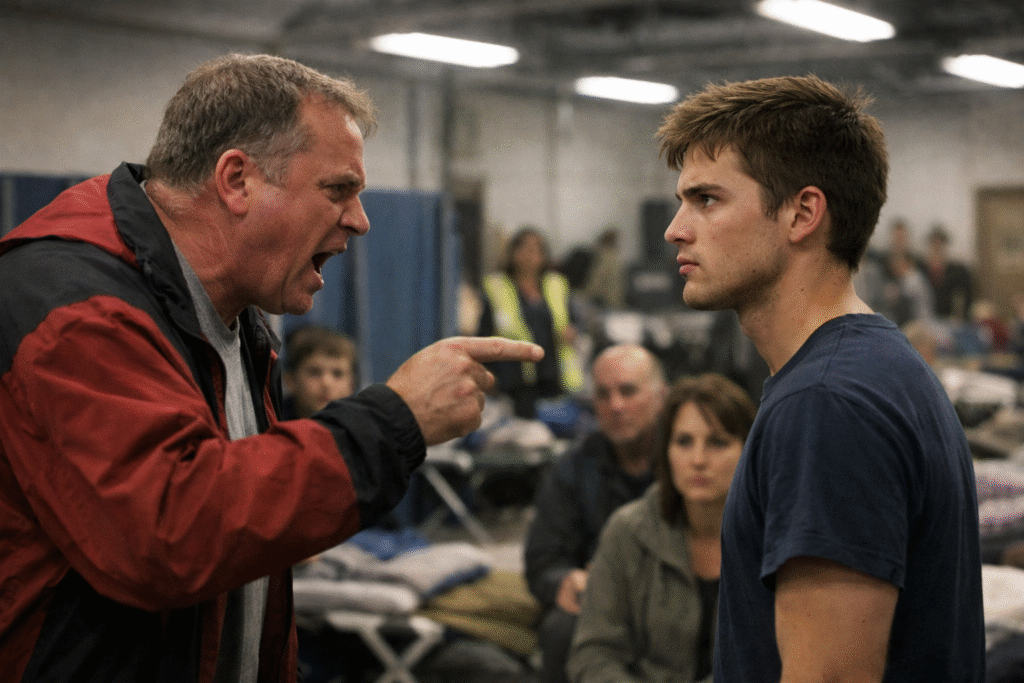

Andrés sostuvo la mirada del coordinador y dijo, despacio, como quien coloca una llave en la cerradura correcta: “No te estoy dando órdenes. Te estoy evitando una tragedia.” La frase no sonó heroica; sonó inevitable. En el refugio, hasta la cafetera pareció bajar el volumen. El coordinador tragó saliva, y el silencio se volvió un juramento.

La enfermera voluntaria, Lila, avanzó con el botiquín como si el piso fuera un tablero de ajedrez. “¿Quién presentó fiebre primero?”, preguntó. Andrés señaló dos colchonetas. Nadie protestó. El paramédico, Tom, abrió una caja de mascarillas y las repartió con la eficiencia de alguien que no negocia con el riesgo. El coordinador observó, incómodo, perdiendo terreno.

Los dos pacientes tosían con una sequedad que no era simple resfriado. Uno, un hombre mayor llamado Curtis, tenía la piel húmeda y la mirada perdida. La otra, una mujer joven, Maren, apretaba una mochila como si dentro guardara su última certeza. Andrés no les habló como números; les habló como personas que merecían tiempo, aire y cuidado sin espectáculo.

El coordinador intentó recuperar el mando con un gesto teatral: “Esto espanta a los demás. Mantengan la calma.” Andrés respondió con calma real: “La calma no es negar lo que pasa; es ordenar lo que hacemos.” Lila asintió sin pedir permiso. Tom abrió ventanas, ajustó ventiladores, marcó un perímetro con cinta. El refugio cambió de forma, como un barco en tormenta.

Entonces apareció un detalle que a Andrés le erizó la nuca. En el registro, alguien había tachado dos nombres con tinta fresca. Curtis y Maren no figuraban como “recientes”; figuraban como “antiguos”, como si llevaran días allí. “¿Quién editó esto?”, preguntó Andrés, sin acusar todavía. El coordinador fingió no oír. Pero una voluntaria nueva bajó la vista, culpable.

Andrés tomó el teléfono del refugio y marcó la línea sanitaria local, sin dramatismo. Explicó síntomas, tiempos, exposición. Pidieron datos precisos. Andrés los tenía. El coordinador golpeó la mesa: “¡No vamos a cerrar por tus sospechas!” Andrés no se movió: “No es cierre. Es contención. Lo contrario del pánico.” Y el refugio, por primera vez, le creyó a alguien.

Cuando la llamada terminó, Lila le susurró: “Esto se parece a algo que vi el invierno pasado.” Tom miró a Andrés con esa confianza silenciosa de los que han cargado camillas bajo lluvia. El coordinador, en cambio, empezó a sudar, no por trabajo, sino por miedo a perder su máscara. Andrés sintió que la noche recién comenzaba.

Una mujer del comedor, Zuri, se acercó con una bolsa de medicinas y voz temblorosa. “Vi a Curtis en la estación de buses ayer, tosiendo entre gente. Dijo que venía de un albergue al sur.” Esa frase fue un fósforo. Un albergue al sur había reportado un brote semanas atrás. Andrés recordó el boletín epidemiológico que nadie leía. El rompecabezas encajaba con violencia.

Andrés pidió una lista de contactos cercanos: quién compartió cobija, quién usó el mismo termo, quién ayudó a Curtis a levantarse. Nadie se sintió acusado; se sintieron responsables. El coordinador, acorralado, murmuró: “No quiero que esto salga de aquí.” Andrés lo miró sin dureza: “No se trata de reputación. Se trata de respiración.”

En una esquina, Maren comenzó a llorar en silencio. Andrés se arrodilló a su altura, sin invadir. “¿Viajaste recientemente?”, preguntó. Maren asintió, tragando la vergüenza. “Dormí dos noches en un gimnasio, luego vine aquí.” Su voz era una confesión que no pedía castigo. Lila le tomó el pulso. Tom preparó oxígeno portátil por si era necesario.

La noticia se filtró como humo: “Hay contagio.” La palabra golpeó miedos antiguos. Alguien quiso irse. Andrés levantó las manos: “Si te vas, lo llevas contigo sin saberlo. Si te quedas, lo contenemos juntos.” No sonó a discurso. Sonó a plan. La gente dudó, luego respiró, y el refugio eligió quedarse, por primera vez como comunidad.

El coordinador recibió una llamada en su móvil y se apartó, dándole la espalda a todos. Andrés alcanzó a oír un nombre: “BriarBridge.” Era una empresa de seguridad privada que “apoyaba” al refugio con guardias y donaciones. El coordinador bajó la voz, nervioso, como quien responde a un jefe invisible. Andrés entendió algo peor: el riesgo sanitario era real, pero el riesgo humano, también.

Al amanecer, el refugio olía a desinfectante y cansancio. Los primeros rayos entraban por ventanas entreabiertas como si pidieran permiso. Andrés no había dormido. Revisó de nuevo el registro tachado y encontró un patrón: cada edición coincidía con noches de mayor afluencia, justo cuando llegaban “auditorías” de BriarBridge. No era descuido; era costumbre. Y la costumbre, a veces, mata.

Lila recibió un mensaje del hospital: recomendaban traslado de Curtis para evaluación inmediata. Tom preparó una camilla improvisada con mantas limpias. El coordinador se interpuso: “No podemos mandar ambulancias por cada tos.” Andrés lo miró fijo: “Esto no es ‘cada tos’. Esto es un pulmón que se rinde.” El coordinador apretó los labios, midiendo costos como si fueran vidas.

Zuri, que servía café, dijo algo que quebró el aire: “Anoche vi al guardia de BriarBridge llevarse una caja del cuarto de suministros.” Nadie sabía qué contenía, pero todos entendieron lo mismo: cuando faltan mascarillas, alguien se las llevó. Andrés pidió revisar inventario. El coordinador negó acceso. Esa negativa fue más fuerte que cualquier grito. La gente lo miró distinto, como si lo vieran por primera vez.

Andrés no quería un enemigo; quería una salida. Pero la salida empezaba a tener nombre propio. “Necesito ese cuarto”, dijo. El coordinador respondió: “No puedes.” Andrés dio un paso, tranquilo: “Puedo y debo.” Tom se colocó a su lado. Lila también. No era un motín; era una alineación moral. El coordinador sintió el suelo moverse bajo sus zapatos.

En el cuarto de suministros, faltaban cajas enteras de respiradores simples y guantes. No era una pérdida; era extracción. Entre las repisas, Andrés encontró un clip con hojas impresas: un protocolo alterno, no sanitario, sino financiero. Hablaba de “optimizar ocupación” y “minimizar reportes” para evitar inspecciones que redujeran “capacidad facturable”. Andrés sintió frío. El refugio era un negocio camuflado de caridad.

El coordinador, pálido, intentó justificarse: “Si reportamos, nos cierran. Si nos cierran, la gente duerme en la calle.” Andrés respondió con una verdad incómoda: “Si ocultas, enferman aquí y mueren allá. Eso también es calle.” Lila cerró los ojos como si oyera un juramento antiguo. Tom apretó la mandíbula. Nadie quiso seguir fingiendo que el fin justificaba el daño.

La ambulancia llegó para Curtis. Afuera, una llovizna fina repetía Seattle en voz baja. Curtis agarró la mano de Andrés con fuerza sorprendente. “No dejes que nos usen”, murmuró, como si supiera más de lo que decía. Andrés prometió sin prometer: “Haré lo correcto.” Y cuando la puerta de la ambulancia se cerró, el refugio sintió que el tiempo empezaba a correr más rápido.

A media mañana llegaron dos hombres con chaquetas negras y logo discreto: BriarBridge. No sonrieron. Preguntaron por el coordinador y por “el voluntario problemático.” Andrés se adelantó antes de que lo señalaran. “Soy Andrés.” El más alto lo miró como se mira a un error que cuesta dinero. “Nos dijeron que estás causando caos.” Andrés contestó: “No. Estoy documentando.”

El coordinador intentó interponerse, pero ya era tarde. Andrés había fotografiado registros, inventarios, protocolos. Lila había guardado copias. Zuri había anotado nombres de guardias, horas y movimientos. Tom había pedido respaldos al hospital. La comunidad, sin darse cuenta, había construido un caso. BriarBridge lo olió y cambió el tono: “Podemos hablar. Podemos ayudarte.” Andrés respondió sin orgullo: “No quiero ayuda. Quiero transparencia.”

El hombre alto dio un paso más cercano: “Tú no mandas aquí.” Andrés sonrió apenas, no por burla, sino por claridad. Sacó su credencial del bolsillo interior. No era del refugio. No era de una universidad. Era de un programa municipal de salud y cumplimiento, con sello y número. “No mando”, dijo Andrés. “Superviso.” La palabra cayó como una llave inglesa sobre concreto.

El coordinador se derrumbó en una silla, derrotado por una verdad que no se negocia. BriarBridge retrocedió un centímetro, lo justo para recalcular. Lila exhaló por primera vez en horas. Tom miró al techo, como agradeciendo a algo sin nombre. El refugio entero quedó suspendido, paralizado, no por miedo, sino por el peso de lo real: habían estado viviendo dentro de una mentira.

La reacción no fue una explosión; fue una marea. Algunas personas se indignaron, otras se sintieron traicionadas, otras simplemente cansadas de que todo tenga truco. Andrés levantó la voz lo mínimo: “No vine a cerrarles la puerta. Vine a abrirles una salida segura.” Esa frase desarmó el pánico. Porque no prometía magia; prometía procedimiento. Y a veces, el procedimiento es la forma más humana de cuidar.

BriarBridge pidió hablar “en privado”. Andrés negó. “Aquí, frente a todos.” El coordinador intentó salvarse: “Fue presión. Fue supervivencia.” Andrés no lo humilló. Solo le mostró lo que había costado: mascarillas faltantes, registros alterados, pacientes invisibles. “La supervivencia de ustedes no puede depender de la invisibilidad de ellos”, dijo, señalando a quienes dormían en colchonetas con los ojos abiertos.

Llegaron inspectores municipales y un equipo de respuesta sanitaria. No con sirenas, sino con listas, kits, y una calma profesional. Tom coordinó triaje. Lila organizó estaciones de lavado de manos. Zuri distribuyó agua y mantas limpias sin dejar que nadie se sintiera “contaminado”. Andrés observó y ajustó. Lo que antes era caos, ahora era flujo. El refugio, por fin, funcionaba como refugio.

Una mujer mayor, Alma, se acercó a Andrés con una fotografía arrugada. “Mi hijo murió el año pasado en otro lugar… por una infección que nadie quiso admitir.” No lloraba; ardía. “¿Esto también pudo pasar aquí?” Andrés sostuvo la mirada: “Pudo. Por eso estamos a tiempo.” Alma apretó la foto como si apretara un futuro. Y de pronto, el conflicto dejó de ser administrativo. Se volvió íntimo. Se volvió irreversible.

El coordinador fue apartado temporalmente. No con esposas, sino con un acta y un relevo. Algunos lo defendieron, otros lo odiaron. Andrés no participó del juicio emocional. Solo dijo: “La responsabilidad no desaparece si la disfrazas de buenas intenciones.” BriarBridge intentó retirarse sin hacer ruido. Pero las cámaras corporales de los inspectores y las copias de Lila ya habían fijado la historia.

La tarde trajo resultados preliminares: había un brote respiratorio, sí, pero contenido a tiempo. Curtis estaba estable. Maren mejoraba con tratamiento y descanso. Las personas expuestas recibieron pruebas y seguimiento. Nadie celebró como película. Celebraron con suspiros, con manos lavadas, con ventanas abiertas, con información clara. La dignidad volvió en forma de detalles pequeños, que son los que más sostienen.

Esa noche, el refugio se llenó de un silencio distinto. No el silencio de obedecer por miedo, sino el silencio de confiar. Andrés caminó entre colchonetas y escuchó conversaciones más suaves. Ya no era “el voluntario problemático”. Era el tipo que miró el problema de frente. Aun así, él no quería protagonismo. Quería que el sistema dejara de pedir héroes y empezara a hacer su trabajo.

Zuri le ofreció un café y una sonrisa cansada. “¿Por qué no dijiste antes quién eras?” Andrés miró el vaso humeante. “Porque si llego con placa, actúan para la placa. Si llego con manos, actúan para las manos.” Zuri entendió de inmediato. Los que duermen afuera aprenden rápido quién llega a mandar y quién llega a ayudar. Andrés había llegado a ayudar primero.

BriarBridge lanzó una amenaza sutil por correo: hablaron de demandas, de reputación, de “daños”. Andrés lo leyó sin temblar. Había aprendido algo en salud pública: la verdad no siempre gana rápido, pero deja registros. Y los registros, cuando se juntan, derriban paredes. Lila imprimió el correo y lo archivó. Tom lo fotografió. La comunidad, otra vez, eligió estar junta.

Alma organizó un círculo de historias. No terapia formal, sino humanidad compartida. Cada uno dijo su nombre, lo que temía, lo que necesitaba. Andrés escuchó más de lo que habló. Entendió que la enfermedad no era solo biológica. Era social, era burocrática, era financiera. Y el antídoto no era solo medicina; era pertenencia, claridad, responsabilidad. A veces, la cura empieza cuando alguien deja de ser invisible.

En un rincón, Maren miró a Andrés y dijo: “Creí que me iban a echar por estar enferma.” Andrés negó con la cabeza: “Estar enferma no es un delito. Ocultarlo, sí puede serlo.” Maren soltó aire, como si devolviera años de miedo. El refugio, por una noche, se sintió menos como trinchera y más como puente. Y esa diferencia es enorme.

A la mañana siguiente, Seattle amaneció con una luz rara, limpia, como si la ciudad también hubiera lavado sus manos. Andrés salió un momento a la acera. Vio gente apurada, buses, lluvia fina, rutina. Nadie sabía lo que se evitó dentro del refugio. Eso le pareció correcto. Las verdaderas victorias no hacen ruido. Solo dejan a la gente viva, respirando, llegando a otro día sin enterarse del abismo.

El equipo municipal presentó un plan: el refugio seguiría abierto, pero con supervisión externa, inventario transparente, y protocolos obligatorios. No era castigo; era rescate del lugar para quienes lo necesitaban. BriarBridge quedaba fuera, bajo investigación. El coordinador tendría derecho a defensa, pero ya no tendría la llave del silencio. La comunidad escuchó y, por primera vez, no sintió que el futuro fuera una moneda al aire.

Andrés reunió a los voluntarios y habló sin épica: “Lo que hicieron anoche fue medicina comunitaria. No es glamour. Es constancia.” Lila se secó lágrimas discretas. Tom sonrió apenas. Zuri levantó el pulgar como si fuera una firma. Alma, con su foto guardada, murmuró: “Gracias por no mirar a otro lado.” Andrés respondió: “Gracias por obligarme a mirar mejor.”

Antes de irse, Andrés volvió a donde había empezado todo, cerca de la mesa del registro. El coordinador, ahora callado, lo observaba con ojos agotados. No había odio; había un hueco. Andrés dejó una carpeta sobre la mesa: copias de protocolos correctos, teléfonos útiles, y un papel encima con una sola frase escrita a mano: “La autoridad sin cuidado es solo ruido.” El coordinador no pudo sostener la mirada.

Maren salió del área de aislamiento con pasos lentos. Se acercó a Andrés y le entregó la mochila que apretaba la noche anterior. “Quiero que la abras”, dijo. Adentro había recortes, notas, y un USB viejo. “Yo trabajaba en BriarBridge. Renuncié. Guardé pruebas. Nadie me creyó.” Andrés entendió el verdadero clímax: la noche no solo había contenido un brote; había destapado una red.

Andrés sintió el peso del USB como se siente el peso de una decisión. Podía destruir carreras, sí. Pero también podía salvar vidas futuras. Miró a Maren: “¿Estás lista para que esto sea público?” Maren respiró hondo: “Estoy lista para dejar de tener miedo.” Esa respuesta fue más valiente que cualquier grito. Y en ese instante, Andrés supo que no estaba solo, nunca lo estuvo.

La noticia no salió con morbo; salió con documentos. Un reportaje local, luego otro. Fechas, correos, inventarios, protocolos paralelos. BriarBridge intentó desmentir, pero el sistema ama el papel cuando el papel está bien usado. El municipio intervino otros refugios, no para cerrarlos, sino para corregirlos. La ciudad discutió, se incomodó, se defendió. Y aun así, algo se movió hacia lo mejor, aunque fuera lento.

Semanas después, Curtis volvió caminando, con una chamarra prestada y ojos más claros. Buscó a Andrés entre voluntarios y lo encontró limpiando mesas, como aquella noche. “Te debo una”, dijo Curtis. Andrés negó: “No me debes nada. Solo cuídate y cuida a otro.” Curtis sonrió, como si por fin entendiera cómo funciona la dignidad: circula. No se acumula. Se entrega.

El refugio cambió su forma de mandar. Ya no era “yo mando”. Era “aquí decidimos con datos y cuidado”. Los voluntarios rotaban roles, había capacitación real, y un tablero visible con inventario y alertas. Las personas sin hogar ya no eran “usuarios”; eran vecinos temporales con nombre. El lugar seguía siendo duro, porque la calle es dura, pero dejó de ser peligroso por negligencia.

Una noche, Zuri le preguntó a Andrés si volvería como inspector oficial. Andrés se encogió de hombros: “Volveré como sea necesario.” Zuri rió bajito: “Eres raro. Te importa más que funcione a que te aplaudan.” Andrés miró las colchonetas alineadas. “El aplauso no baja la fiebre”, dijo. Y esa frase se quedó flotando, simple, definitiva, como una vacuna contra el ego.

Alma organizó una pared de recuerdos: nombres de quienes habían pasado por allí y luego encontraron vivienda, trabajo, o al menos una semana sin frío. También nombres de quienes no lo lograron. No para tristeza, sino para responsabilidad. Andrés pegó un papel pequeño al final: “Que nadie tenga que enfermar para que lo vean.” Nadie lo firmó. No hacía falta. Lo entendieron.

Y cuando alguien nuevo preguntó quién era Andrés, Tom respondió sin ceremonia: “Es un tipo que escucha.” Lila añadió: “Y que no se vende.” Maren, ya recuperada, sonrió: “Y que no se asusta del poder.” Andrés, oyéndolos, solo pidió una cosa: “No me conviertan en historia. Conviértanlo en hábito.” Porque ese era el verdadero final: no un golpe dramático, sino una promesa colectiva que por fin se cumple.