Harold alzó el registro impreso y dijo, sin levantar la voz, que la llave maestra del piso once había sido usada a las 2:13, 2:27 y 2:41. Ningún turno autorizado figuraba. El juez intentó reír, pero su risa sonó hueca, como metal golpeando mármol. sin gritos pero con la firmeza de quien limpia y recuerda todo.

El marshal pidió ver el papel. Harold no lo soltó; señaló el sello de auditoría del edificio, estampado esa misma madrugada. Explicó que no era una acusación, era un aviso: alguien estaba entrando al archivo de evidencia cuando el tribunal dormía. Y esa alguien usaba un código asignado al despacho del juez. porque la verdad no usa toga a veces solo lleva guantes gastados hoy.

El secretario quiso intervenir, tartamudeó nombres, habló de mantenimiento. Harold lo miró con cansancio antiguo y mencionó una bolsa de basura con sobres manila, tirada detrás del montacargas. Dentro encontró copias parciales de expedientes sellados. No era basura; era un intento torpe de desaparecer rastros sin encender alarmas. y el aire olía a papel quemado reciente todavía.

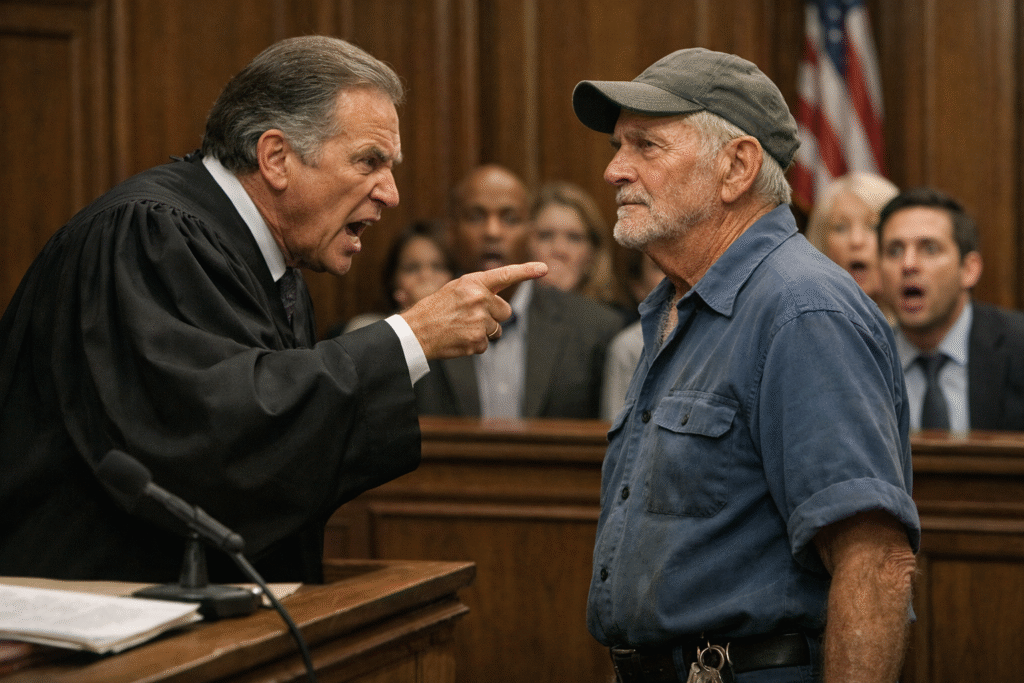

El juez dio un paso hacia Harold, demasiado cerca. Sus ojos buscaban intimidar. Harold sostuvo la mirada, como quien aguanta lejía en las manos sin pestañear. Dijo que llevaba treinta años viendo hombres poderosos perder el control cuando una escoba descubre huellas. Y agregó: hoy no vine a limpiar, vine a evitar un crimen. como si la justicia tuviera un pulso secreto esa noche.

Las cámaras del pasillo captaron el momento en que el juez miró a la lente, casi por reflejo. Harold aprovechó y pidió que nadie tocara los accesos electrónicos. Recomendó cortar el ascensor al once y sellar la escalera B. El marshal dudó, pero el palidecimiento del secretario fue una orden silenciosa. mientras las cámaras seguían grabando cada segundo quietas.

Una pasante, joven y temblorosa, sacó su teléfono para grabar. Un abogado la detuvo por instinto, y Harold negó con la cabeza. “Grabe, señorita. Si esto se apaga, se apaga la verdad”, dijo. La pasante obedeció, y aquel pequeño rectángulo de luz se volvió testigo alterno del sistema. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

El juez exigió respeto, citó su autoridad, amenazó con arresto por desacato. Harold respondió que el desacato real era usar el tribunal como caja fuerte privada. Señaló el registro, luego el techo: arriba estaba el archivo de evidencias sensibles del caso Ralston, el juicio que podía hundir a media ciudad y salvar a nadie. y todos entendieron que el piso también guarda verdades incómodas siempre.

Al oír “Ralston”, algunos rostros cambiaron. Era el nombre que todos evitaban pronunciar en voz alta: sobornos, contratos, muertes maquilladas. Harold contó que, noches atrás, oyó pasos suaves y un roce de guantes contra metal. Al seguir el sonido, vio una sombra entrar al once sin usar tarjeta, como si el edificio la reconociera. como si la justicia tuviera un pulso secreto esa noche.

El marshal pidió una explicación concreta. Harold la tenía: había colocado polvo fluorescente, el mismo que usan para marcar billetes, en el borde de la puerta del archivo. Si alguien abría, quedaría manchado. Miró las manos del juez. Los nudillos, bajo la luz fría, mostraban un brillo tenue, casi imperceptible, pero innegable. mientras las cámaras seguían grabando cada segundo quietas.

El juez escondió las manos en la manga. Demasiado tarde. Un murmullo recorrió el pasillo como corriente eléctrica. Harold dio otro paso, despacio, y pidió que el marshal revisara la baranda de la escalera B. Dijo que la limpió dos veces, pero siempre aparecía una marca de crema protectora, usada por quien no quiere dejar huellas. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

Mientras dos agentes subían, el secretario se acercó al juez y susurró algo. Harold, con oído entrenado por décadas, alcanzó a escuchar “copia de respaldo”. Aquella frase lo heló. Si había una copia, también había un plan para reemplazar evidencia. Harold entendió que no era un ladrón solitario; era una cadena, y arriba estaba el eslabón más pesado. sin gritos pero con la firmeza de quien limpia y recuerda todo.

Una alarma suave sonó: acceso denegado en piso once. Los agentes habían intentado entrar. Harold miró al juez y dijo que alguien estaba conectándose remoto para bloquear puertas. El juez fingió sorpresa, pero su mirada buscó la salida. Harold habló más fuerte: “Si corre, confirma. Si se queda, también. Ya no hay salida limpia, señor”. y el aire olía a papel quemado reciente todavía.

En la sala cercana, un jurado esperaba instrucciones sin saber que el juicio se partía por dentro. El juez ordenó desalojar el pasillo. El marshal, por primera vez, no obedeció al instante. Preguntó quién autorizó el código nocturno. Harold entregó un segundo papel: un listado de cambios de permisos firmado digitalmente con el token del juez, a las 1:58. como si la justicia tuviera un pulso secreto esa noche.

El secretario soltó un gemido. El juez arremetió: dijo que era falsificación. Harold respondió que el token físico se guarda en una caja bajo llave en el despacho. Luego sacó del bolsillo un llavero oxidado. “Esta llave abre esa caja. Se cayó detrás del radiador cuando usted se fue temprano, hace tres semanas”, confesó, sin orgullo. bajo luces frías del pasillo.

El pasillo se llenó de un silencio diferente, uno que no espera órdenes, sino consecuencias. Harold explicó que probó la llave, abrió la caja, y el token no estaba. En su lugar, había un compartimento doble con una tarjeta clonada. No podía hablar antes, porque necesitaba evidencia completa. Aquella noche, por fin, la tenía. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

Los agentes regresaron con un hallazgo: en la escalera B, una mancha brillante, igual al polvo fluorescente, marcaba el pasamanos hasta el once. Harold cerró los ojos un segundo, como rezando sin religión. “Alguien subió hace minutos”, dijo. El marshal ordenó subir en equipo, y el sonido de botas comenzó a subir como un tambor. como si la justicia tuviera un pulso secreto esa noche.

El juez se adelantó, queriendo acompañar, quizá controlar. Harold le bloqueó el paso con el carro de limpieza. No era fuerza; era geometría. “Usted no sube”, dijo. El juez escupió insultos. Harold, sin moverse, replicó: “No soy solo conserje. Soy el custodio de lo que usted intenta borrar”. y todos entendieron que el piso también guarda verdades incómodas siempre.

En el ascensor, el espejo devolvía caras tensas. Harold no subió; se quedó abajo, mirando la pantalla de cámaras. Sabía dónde estaría el intruso: no en el archivo principal, sino en la sala de escaneo, donde se generan copias idénticas. Cambiar un documento allí era cambiar la historia. Y la historia, a veces, mata. y el aire olía a papel quemado reciente todavía.

La pasante seguía grabando. Harold le pidió que enfocara la pantalla. En la cámara del once apareció una figura con bata de laboratorio, capucha, guantes. Caminaba con calma, como quien tiene permiso divino. En su mano llevaba un maletín negro. Harold sintió la sangre golpearle las sienes: ese maletín era de la empresa de pruebas forenses. mientras las cámaras seguían grabando cada segundo quietas.

El juez miró la pantalla y por primera vez perdió el aire. “Eso no es mío”, murmuró. Harold dijo: “Pero entra con su código, su token, su ruta. En un edificio así, la máscara no importa; importa el rastro”. La figura se detuvo frente al escáner y abrió el maletín: dentro había sobres sellados y un pequeño quemador portátil. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

Los agentes irrumpieron en el once. La cámara vibró. Se oyó un golpe, luego gritos ahogados. La figura intentó huir por la escalera, pero el pasamanos fluorescente la delató con manchas en el guante. Harold apretó el trapo en su mano, como si fuera un talismán. La justicia, pensó, también necesita manos sucias para sostenerse. sin gritos pero con la firmeza de quien limpia y recuerda todo.

Al bajar esposada, la figura levantó la capucha. Era Marianne Kline, archivista principal, famosa por su precisión y sonrisa impecable. El pasillo exhaló un horror colectivo: si ella estaba implicada, el sistema entero estaba enfermo. Marianne no miró al juez; miró a Harold con rabia y miedo mezclados, como quien odia al espejo que la delata. como si la justicia tuviera un pulso secreto esa noche.

Marianne pidió hablar con el juez “a solas”. El marshal se lo negó. Harold se acercó y dijo que, en el basurero, encontró también una nota con tinta azul: “Si dudas, recuerda a tu hijo”. Marianne tembló. “No sabes nada”, susurró. Harold respondió: “Sé lo suficiente para entender chantaje. Y sé dónde guardan los videos del estacionamiento”. y el aire olía a papel quemado reciente todavía.

El juez intentó recuperar control: ordenó suspender la sesión, alegó emergencia técnica. Un abogado del gobierno se plantó y pidió una investigación inmediata. Harold, sin buscar protagonismo, entregó una memoria USB al marshal. Contenía copias de seguridad de las cámaras, guardadas automáticamente por el sistema de limpieza nocturna. “Las guardé porque alguien las borraba cada viernes”, explicó. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

La pasante soltó un sollozo silencioso. El secretario se desplomó en una banca, pálido como papel. Harold miró al juez y, por primera vez, dejó que su voz cargara un filo. “Usted me llamó invisible. Perfecto. Los invisibles ven todo. Y cuando deciden hablar, lo hacen para que el mundo tiemble”. El juez tragó saliva, sin respuesta. y todos entendieron que el piso también guarda verdades incómodas siempre.

Un teléfono vibró en el bolsillo del juez. Harold lo oyó, porque en el silencio todo suena. El juez lo ignoró, pero el segundo timbre fue insistente. El marshal ordenó entregar el dispositivo. El juez se negó. Harold dijo: “Si contesta, alguien arriba sabrá que falló. Si no contesta, también. Ya está marcado”. mientras las cámaras seguían grabando cada segundo quietas.

El marshal tomó el teléfono por la fuerza, procedimiento limpio. En la pantalla apareció un nombre: RALSTON. Nadie habló. El juez cerró los ojos, derrotado por un simple contacto. Harold respiró hondo. Sabía que acababa de abrir una puerta más grande: la de quienes no pisan tribunales, pero los compran. Y ahora, el edificio entero escuchaba. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

Marianne fue llevada a una sala de entrevistas. Antes de entrar, giró y dijo que Harold estaba muerto sin saberlo. Harold no se inmutó; había escuchado amenazas toda su vida, solo que nunca venían con toga. El marshal ordenó proteger a Harold. Harold pensó en su apartamento pequeño y en la ventana que nunca cerraba del todo. con un temblor muy humano adentro.

El juez fue apartado del caso de inmediato, al menos en el papel. Pero el edificio seguía bajo su sombra, como un perfume caro que no se va. Harold vio cómo técnicos revisaban servidores, cómo abogados discutían jurisdicción. Nadie preguntó por el conserje; todos hablaban de “procedimientos”. Harold entendió que la verdad puede perderse en papeles si no se sostiene con coraje. sin gritos pero con la firmeza de quien limpia y recuerda todo.

Cuando el pasillo por fin se vació, Harold recogió su carrito, como si regresar a la rutina pudiera borrar el temblor. La pasante se acercó y le dio su nombre, Lila. Le dijo gracias. Harold asintió y señaló la salida: “Vete temprano, Lila. Hoy el tribunal no es seguro. Y si alguien te pregunta, di que solo viste limpieza”. hoy.

A la mañana siguiente, el tribunal amaneció con agentes federales en cada esquina y periodistas oliendo escándalo. Harold entró por la puerta de servicio, como siempre, pero sintió que la mirada del edificio había cambiado. Un supervisor le dijo que “por su seguridad” no trabajaría. Harold entendió: querían apartarlo, hacerlo desaparecer sin violencia, con burocracia. porque la verdad no usa toga a veces solo lleva guantes gastados hoy.

En un café cercano, Lila lo esperaba. Le mostró mensajes extraños en su correo institucional: citaciones falsas, advertencias veladas, una foto de su coche tomada de noche. Harold no se sorprendió. Le dijo que los poderosos no amenazan con gritos; amenazan con rutinas alteradas. Le pidió que guardara cada mensaje y no confiara en la red del tribunal. sin gritos pero con la firmeza de quien limpia y recuerda todo.

El marshal, ahora aliado por necesidad, los llevó a una oficina sin ventanas. Allí estaban dos agentes de asuntos internos y un fiscal adjunto. Querían saber cómo Harold obtuvo la memoria USB. Harold explicó su sistema: cada viernes copiaba cámaras a un disco externo porque notaba huecos en el historial. Lo hizo para proteger el edificio, no para sabotearlo. Aun así, lo trataban como sospechoso. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

El fiscal adjunto preguntó por el caso Ralston. Harold dijo que oyó conversaciones en el piso nueve, cerca de la sala de jueces, sobre “un acuerdo limpio” si ciertos documentos desaparecían. También oyó nombres de empresas, donaciones, y un apodo: “El Pastor”. Nadie en la mesa admitió conocerlo, pero sus dedos se tensaron sobre los bolígrafos. y el aire olía a papel quemado reciente todavía.

Marianne Kline, en interrogatorio, comenzó negándolo todo. Luego pidió agua, y cuando nadie la miraba, lloró. Dijo que la obligaron. Que su hijo tenía una enfermedad rara y costosa, y que una fundación ligada a Ralston pagaba el tratamiento. A cambio, ella debía “corregir” evidencias digitales. Harold sintió rabia y compasión: el crimen se viste de caridad para entrar sin ruido. y todos entendieron que el piso también guarda verdades incómodas siempre.

El nombre del juez apareció en más registros, pero también surgieron otros: un magistrado retirado, un técnico informático, una empresa de seguridad privada. Harold vio el mapa crecer como moho. El fiscal dijo que necesitaban un testigo creíble ante un gran jurado. Harold rió sin humor: en esa ciudad, un conserje era creíble solo cuando convenía a alguien. como si la justicia tuviera un pulso secreto esa noche.

Esa noche, Harold volvió a su apartamento pese a las advertencias. No por terquedad: por evidencia. Debajo de su fregadero guardaba una carpeta sellada con notas, horarios y pequeñas observaciones escritas en servilletas. Cosas que nadie más tomaría en serio. Al abrir la puerta, encontró el marco arañado, como si alguien hubiera probado llaves. Encendió la luz y vio una taza movida. Habían entrado. y el aire olía a papel quemado reciente todavía.

Harold no llamó a la policía local. Llamó al marshal. Cuando llegaron, no faltaba nada valioso, solo la carpeta. Los agentes miraron alrededor, fastidiados, como si fuera una molestia doméstica. Harold les mostró el lugar exacto donde estaba. “No quieren robarme”, dijo. “Quieren borrar mi memoria”. En el pasillo, un vecino comentó haber visto a dos hombres con chalecos de mantenimiento horas antes. mientras las cámaras seguían grabando cada segundo quietas.

Lila, aterrada, ofreció guardar copias de todo en la nube. Harold negó: la nube también tiene manos. Le pidió un favor antiguo: imprimir. Papel. Sellos. Firmas. Lo que no se puede borrar con un clic. Lila encontró una imprenta 24 horas y pasaron la madrugada haciendo duplicados, como clandestinos de oficina. Cada hoja parecía pesada, como si cargara la ciudad completa. sin gritos pero con la firmeza de quien limpia y recuerda todo.

Al tercer día, el gran jurado fue convocado en secreto. Harold entró por un pasillo secundario, escoltado, y aun así sintió que alguien lo miraba desde los cuadros. Contó su historia sin adornos: registros, polvo fluorescente, token perdido, cámaras borradas. Un jurado le preguntó por qué arriesgaba tanto. Harold respondió: “Porque vi demasiadas personas perderlo todo cuando la justicia se vende al mejor postor”. porque la verdad no usa toga a veces solo lleva guantes gastados hoy.

Mientras declaraba, un ruido seco golpeó el edificio: un apagón parcial. Las luces de emergencia encendieron un rojo tenue. Alguien había cortado una línea eléctrica. El marshal gritó órdenes. Harold supo que era una distracción: cuando se apaga la luz, se mueven los fantasmas. Lila, desde afuera, recibió un mensaje: “Deja al conserje y te dejamos vivir”. Sus manos temblaron, pero lo reenviò al fiscal. como si la justicia tuviera un pulso secreto esa noche.

Los técnicos aseguraron el servidor principal, pero descubrieron un malware instalado desde meses atrás, diseñado para borrar clips específicos de cámaras y reescribir logs. No era improvisado; era ingeniería paciente. El fiscal adjunto dijo que la firma del código se parecía a la de un contratista despedido por fraude. Harold recordó a un hombre que siempre silbaba en el ascensor: Tom Harker, “solo mantenimiento”, decía. Ahora tenía un rostro. y todos entendieron que el piso también guarda verdades incómodas siempre.

Tom Harker fue localizado en un motel, con una laptop y tres teléfonos. Al arrestarlo, ofreció un trato inmediato. Dijo que él no mandaba; solo obedecía instrucciones de “El Pastor”, un intermediario que hablaba de moral y destino. Entregó un número cifrado y una dirección de reunión. El fiscal dudó; parecía trampa. Harold, sin autoridad, opinó: “Los tramposos también dejan migas cuando creen que nadie los sigue”. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

La dirección era una iglesia elegante al norte de la ciudad, más mármol que fe. Harold nunca entraba a lugares así. Aun así, se ofreció a identificar voces. Los agentes montaron vigilancia. Desde un coche oscuro, Harold oyó cánticos, luego reuniones. Un hombre con traje salió y abrazó a un senador estatal, sonriendo para nadie. Harold reconoció el olor del poder: colonia fuerte y seguridad privada. bajo luces frías del pasillo.

En el sótano de la iglesia, cámaras captaron a “El Pastor” entrando por una puerta lateral. No era sacerdote. Era un consultor de relaciones públicas llamado Gideon Vale, famoso por limpiar reputaciones. Harold lo había visto en televisión defendiendo a corporaciones. Vale hablaba de “restaurar orden” y “evitar caos”, mientras intercambiaba sobres. Harold sintió náusea: el lenguaje bonito era la máscara del chantaje. como si la justicia tuviera un pulso secreto esa noche.

El fiscal obtuvo una orden para intervenir comunicaciones. Vale, sin embargo, parecía anticiparse: cambiaba teléfonos, rutas, horarios. Solo cometió un error: subestimó a Harold. Harold sabía leer edificios. Cuando Vale visitó el tribunal, no entró por la entrada principal; usó el montacargas. Harold entendió que buscaba algo más que evidencia: buscaba control total sobre quién entra y quién sale. y todos entendieron que el piso también guarda verdades incómodas siempre.

Lila descubrió, revisando calendarios públicos, que el juez planeaba una “reunión de retiro” en un hotel, pese a estar apartado. Era una coartada. Harold insistió en seguirlo. El marshal se negó, pero el fiscal aprobó vigilancia discreta. Harold fue como asesor informal, porque nadie conoce mejor las rutas invisibles que quien limpia pasillos. En el estacionamiento del hotel, Harold vio al juez entregar un maletín idéntico al de Marianne. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

Esa escena fue suficiente para obtener una orden mayor. Pero antes de ejecutarla, Vale movió piezas. Una denuncia anónima acusó a Harold de robo de propiedad federal. Los titulares lo llamaron “conserje entrometido”. Harold sintió la vergüenza como un golpe físico; no por él, sino por su madre fallecida, que siempre dijo que el trabajo honesto era armadura. Ahora intentaban oxidarla en público. sin gritos pero con la firmeza de quien limpia y recuerda todo.

El fiscal adjunto le aseguró protección, pero la protección también encierra. Le ofrecieron un motel bajo otro nombre. Harold aceptó por Lila. En la habitación, revisó viejos recuerdos y descubrió algo peor: su carpeta robada contenía un número de placa de un coche, anotado meses atrás. Si la tenían, sabían a quién seguía. Harold entendió que el enemigo leía sus notas como un manual para cazarlo. y el aire olía a papel quemado reciente todavía.

A medianoche, alguien golpeó la puerta del motel con suavidad. Harold miró por la mirilla: un empleado con carrito de sábanas. Demasiado tarde para servicio. Harold no abrió. Oyó un clic, como ganzúa. Tomó una lámpara y se escondió tras la pared. La cerradura cedió y entró un hombre con guantes. Harold lo golpeó en la muñeca, la navaja cayó. El atacante huyó, dejando un tatuaje visible: un cordero. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

El cordero era la marca de la empresa de seguridad de Vale. El marshal llegó furioso y, por primera vez, habló de asesinato intentado. Ya no era un caso de manipulación; era una guerra. El fiscal aceleró todo: redadas, incautaciones, citaciones. Vale desapareció de la ciudad en cuestión de horas. El juez también. Harold sintió una mezcla amarga: cuando el pez grande huye, arrastra redes enteras. como si la justicia tuviera un pulso secreto esa noche.

Lila, desde su apartamento, recibió una llamada de un número desconocido. Una voz femenina dijo que Marianne quería hablar, que tenía algo que nadie más sabía. Era una trampa probable. Aun así, Lila aceptó un punto de encuentro en una biblioteca. Harold quiso ir, pero el marshal lo prohibió. Lila insistió: “Yo puedo pasar desapercibida”. Harold pensó que la invisibilidad, ahora, era herencia. sin gritos pero con la firmeza de quien limpia y recuerda todo.

En la biblioteca, Marianne apareció sin esposas, escoltada por un agente que Lila no reconoció. Marianne susurró que Vale guardaba un “archivo de confesiones” para controlar a jueces y políticos, y que estaba escondido dentro del propio tribunal, donde nadie lo buscaría: detrás del panel de mantenimiento del piso once, junto al viejo ducto de ventilación. Lila grabó todo. El supuesto agente intentó arrebatarle el teléfono. Lila corrió. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

Lila escapó por una salida de emergencia y llamó a Harold jadeando. Harold escuchó sirenas cerca: alguien ya la buscaba. Le dijo que se dirigiera al único lugar donde los perseguidores no miran: un lavadero automático abierto toda la noche, lleno de vapor y ruido. Allí, entre máquinas girando, Harold la encontró y le quitó el teléfono para guardarlo en una bolsa plástica, como evidencia frágil. “Ahora vamos al once”, dijo. y el aire olía a papel quemado reciente todavía.

Regresaron al tribunal por la entrada de servicio, usando una credencial vieja que Harold aún tenía. El edificio estaba casi vacío; las redadas habían dejado cansancio. Subieron por la escalera B, la misma del polvo fluorescente, como si subieran por una cicatriz. En el piso once, el aire era más frío. Harold recordó la sombra, el maletín, la capucha. Ahora buscaba un panel, no un culpable visible. como si la justicia tuviera un pulso secreto esa noche.

Encontraron el panel detrás de una estantería móvil. Harold escuchó el sonido del metal al moverla: un eco hueco que no coincidía con la pared. Con un destornillador, soltó tornillos. Tras el panel había un espacio negro con polvo viejo y una caja de seguridad pequeña, sin marca. Harold rió, breve: “Hasta aquí llegaron”. Lila encendió la linterna y vio cables conectados, como venas. sin gritos pero con la firmeza de quien limpia y recuerda todo.

Antes de abrir, una voz habló detrás: “Dejen eso”. Era Gideon Vale, en persona, con dos hombres armados. Sonreía como en televisión, pulcro, seguro. “La justicia necesita jardineros”, dijo. “Ustedes son maleza”. Harold levantó las manos, pero su mente trabajaba rápido: en el techo había rociadores. A su lado, un carrito de limpieza olvidado. Agua. Electricidad. Caos controlado. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

Vale ordenó a uno de sus hombres abrir la caja. Quería el archivo. Harold fingió obediencia, se acercó al carrito y tiró el balde contra el panel de cables. Saltaron chispas. Las luces parpadearon. Sonaron alarmas. En ese instante, Harold empujó la estantería móvil hacia Vale, separándolo de su guardia. Lila corrió al pasillo gritando por el marshal. Los disparos retumbaron en un eco aterrador. y todos entendieron que el piso también guarda verdades incómodas siempre.

Harold cayó al suelo, sintiendo un golpe caliente en el hombro. No era mortal, pero ardía. Aun así, gateó hacia la caja. Vale, furioso, intentó recuperarse. Harold metió la mano en el hueco y sacó un disco duro envuelto en plástico y una libreta con nombres. Vale lo vio y perdió la máscara. “No tienes idea de lo que acabas de tocar”, rugió. Harold respondió, sangrando: “Lo suficiente para que se acabe”. con un temblor muy humano adentro.

Las sirenas internas se mezclaron con pasos subiendo la escalera. Vale retrocedió, calculando. “Esto no termina aquí”, dijo, y desapareció por el ducto, como rata elegante. Harold entregó el disco a Lila y le ordenó correr hacia el marshal. Él se quedó atrás, bloqueando el panel con su cuerpo. Cuando los agentes llegaron, encontraron a Harold de rodillas, respirando pesado, y el piso once oliendo a ozono y miedo. como si la justicia tuviera un pulso secreto esa noche.

Harold fue llevado a una clínica bajo custodia. El disparo había rozado músculo, pero el dolor era un recordatorio constante. El fiscal adjunto le dijo que el disco duro estaba en manos seguras y que, por primera vez, tenían un archivo completo. Harold sonrió débil: sabía que “seguro” es palabra que se rompe fácil cuando hay dinero suficiente. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

Lila entregó su grabación de la biblioteca y la libreta hallada. La libreta tenía iniciales, fechas y cantidades. Había jueces, fiscales, contratistas, y dos nombres que nadie esperaba: un agente federal y el propio marshal, asociado a un pago antiguo. El marshal se quedó inmóvil, como si lo hubieran golpeado. Juró que era un homónimo. Harold vio sus ojos y no supo si creerle. La traición, pensó, siempre usa la misma cara: sorpresa. como si la justicia tuviera un pulso secreto esa noche.

Los analistas forenses abrieron el disco en un laboratorio aislado. Dentro había carpetas con videos, audios, contratos, y un archivo titulado “SERMONES”. Eran confesiones grabadas: políticos aceptando sobornos, jueces admitiendo favores, empresarios describiendo amenazas. Vale había construido una iglesia de chantaje. El fiscal adjunto dijo que con eso podían acusar a docenas. Harold respondió: “Si llegan vivos al martes”. sin gritos pero con la firmeza de quien limpia y recuerda todo.

Esa misma tarde, un incendio “accidental” comenzó en un almacén de evidencias secundario. Los rociadores fallaron. Alguien había desactivado válvulas. El humo obligó a evacuar edificios cercanos. Era un mensaje: quemamos lo que queremos, cuando queremos. Harold, desde la clínica, escuchó la noticia y pidió levantarse. Los médicos se negaron. Harold arrancó el suero y dijo que ya había sangrado por menos. Lila lo ayudó a caminar. y todos entendieron que el piso también guarda verdades incómodas siempre.

El fiscal ordenó trasladar el disco y las copias a una instalación militar. En la caravana, tres vehículos negros y uno blanco. Harold viajaba en el blanco, incómodo, vigilando retrovisores. En una autopista, una camioneta se acercó demasiado y luego se abrió paso un choque calculado. El coche de adelante perdió control. Todo ocurrió en segundos. Harold gritó a Lila que se agachara. Los disparos sonaron como granizo contra metal. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

La caravana respondió. Hubo humo, sirenas, y un caos que parecía coreografiado. Harold vio a un tirador con el tatuaje del cordero. Ese símbolo ya no era amenaza; era firma. Un agente le dio un chaleco a Harold. Harold no quería armas, quería pruebas. En medio del intercambio, el vehículo que llevaba el disco giró hacia una salida no planificada. Harold lo notó. “Ese no es nuestro conductor”, gritó. Nadie escuchó a tiempo. y el aire olía a papel quemado reciente todavía.

Cuando la balacera terminó, el vehículo del disco había desaparecido. El fiscal maldijo. Lila lloró de rabia. Harold sintió que el mundo se le hundía bajo los pies. Pero entonces recordó una cosa: habían hecho tres copias impresas y una copia física extra en un lugar que nadie registraría por orgullo. Miró a Lila y dijo: “Aún tenemos una”. Ella entendió, y por primera vez en horas, respiró. con un temblor muy humano adentro.

La copia extra estaba en el cuarto de útiles del piso ocho, detrás de un falso fondo que Harold había construido años antes para guardar herramientas. Nadie sospecha del lugar donde la gente guarda trapeadores. Volvieron al tribunal de noche, evitando cámaras públicas. Lila sostenía una linterna; Harold sostenía su dolor. En el pasillo, un eco de pasos les recordó que el edificio nunca duerme. Harold abrió el compartimento y sacó un sobre grueso sellado con cinta. mientras las cámaras seguían grabando cada segundo quietas.

Dentro había impresiones de las confesiones más explosivas y una lista de cuentas bancarias. No era elegante, pero era resistente. Lila preguntó a quién podían confiarlo. Harold dijo que la confianza era un lujo; necesitaban un sistema. Propuso dividir el paquete en tres y entregarlo a tres oficinas distintas, en tres ciudades distintas, el mismo día. Si una caía, las otras sobrevivían. Lila asintió, admirada por la lógica simple del conserje. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

El problema era el marshal. Tras la libreta, ya no sabían si estaba limpio. Aun así, era quien controlaba rutas internas. Harold decidió probarlo. Le pidió una reunión en el estacionamiento, bajo luces amarillas. El marshal llegó solo, manos visibles. Harold le mostró un papel con su nombre subrayado. El marshal tragó saliva y confesó algo peor: Vale lo había salvado de una investigación años atrás, y desde entonces le cobraba favores. sin gritos pero con la firmeza de quien limpia y recuerda todo.

“Non he matado a nadie”, dijo el marshal, desesperado. Harold respondió: “Con abrir puertas basta”. El marshal ofreció redimirse. Propuso un plan: usar a Harold como cebo, anunciar públicamente una audiencia preliminar donde se mencionaría el archivo, y así obligar a Vale a moverse. El fiscal aceptó a regañadientes. Harold no quería ser cebo, pero entendía: las ratas salen cuando huelen queso. Y él olía a queso en todo el edificio. y el aire olía a papel quemado reciente todavía.

La noticia se filtró a propósito: “Conserje testigo clave declarará sobre corrupción”. Los medios hicieron fiesta. Vale, en alguna parte, escucharía. Harold recibió llamadas anónimas, algunas suplicantes, otras violentas. Una voz le prometió dinero, otra le prometió un ataúd. Harold apagó el teléfono y se concentró en lo único que podía controlar: caminar. Limpió su traje viejo, como si fuera armadura, y practicó su testimonio frente a un espejo. sin gritos pero con la firmeza de quien limpia y recuerda todo.

En la audiencia, la sala estaba llena. El juez original no presidía, claro, pero su sombra sí. Harold entró y vio rostros conocidos del edificio: técnicos, secretarios, abogados. Vio también caras desconocidas con ojos fríos, como turistas del peligro. Lila se sentó detrás, sosteniendo una carpeta. El fiscal comenzó. Harold juró decir verdad. Cuando abrió la boca, la puerta trasera se abrió con un golpe. Entró un hombre con uniforme policial… falso. mientras las cámaras seguían grabando cada segundo quietas.

El falso policía gritó “bomba” para provocar estampida. Al mismo tiempo, otro hombre intentó acercarse al estrado. Todo era distracción. Harold no se movió; había limpiado suficientes derrames para saber que el pánico es resbaladizo. Miró al techo: cámaras. Miró al suelo: salidas. Se inclinó hacia el micrófono y dijo, fuerte, la frase que rompería el plan: “Gideon Vale está aquí”. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

Ese nombre congeló a la sala. El falso policía dudó un segundo, como si su guion se hubiera roto. En ese instante, el marshal, buscando redención, lo tackleó. Hubo gritos. Un juez sustituto ordenó seguridad. Harold se levantó y señaló a un hombre en la cuarta fila: traje gris, mirada serena, el mismo perfume caro. Era Vale, sin collar clerical, pero con la misma sonrisa televisiva. Vale aplaudió lentamente, como si disfrutara el teatro. y todos entendieron que el piso también guarda verdades incómodas siempre.

“Qué precioso”, dijo Vale, “el hombre que limpia creyendo que puede dictar sentencia”. Harold se acercó al estrado y, en lugar de insultar, contó algo simple: cómo una bolsa de basura habló, cómo una llave cayó, cómo el polvo fluorescente reveló manos. El público escuchó. Vale intentó burlarse, pero cada detalle era un clavo. Lila entregó al fiscal la carpeta con impresiones. El fiscal la levantó para que todos vieran. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

Vale sonrió y dijo que las impresiones podían ser falsas. Harold respondió que también había una grabación de Marianne y un listado bancario. Vale cambió de tono: ofreció negociar. El juez sustituto ordenó silencio. Vale se levantó, pero dos agentes lo sujetaron. Vale no forcejeó; solo miró a Harold con odio pulcro. Susurró: “Hay gente más arriba”. Harold replicó: “Entonces hoy les quitamos el escalón de abajo”. como si la justicia tuviera un pulso secreto esa noche.

En el pasillo, tras la audiencia, un agente federal se acercó a Harold con una identificación brillante. Dijo que venía de Washington y que tomaría el caso. El fiscal adjunto pareció aliviado, pero Harold notó un detalle: el agente llevaba el mismo anillo con un cordero grabado. Harold sintió hielo en la columna. Antes de reaccionar, Lila lo jaló hacia un baño. “También lo vi”, susurró. “No estamos a salvo con nadie”. y el aire olía a papel quemado reciente todavía.

Decidieron ejecutar el plan de tres ciudades esa misma noche. Harold entregaría un paquete a un periodista investigativo; Lila, otro a una oficina de inspección judicial; el fiscal, otro a un comité del Senado. Si uno caía, el otro hablaría. Se separaron sin abrazos, porque los abrazos retienen. Harold fue al punto con el periodista, en un estacionamiento vacío. Esperó. El periodista nunca llegó. En su lugar, apareció el agente del anillo. sin gritos pero con la firmeza de quien limpia y recuerda todo.

El agente sonrió y dijo: “Es por el bien del país”. Harold respondió: “Eso dicen siempre”. El agente pidió el sobre. Harold lo sostuvo contra el pecho. El agente avanzó. Harold retrocedió hasta su carro de limpieza guardado en la camioneta. Sacó una botella de limpiador con amoníaco, la roció al rostro del agente. No era arma mortal, pero cegaba. Harold corrió. El agente disparó. Una bala rompió un farol, llovió vidrio. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

Harold se escondió en un callejón y llamó a Lila. No respondió. Llamó al fiscal. Tampoco. El miedo se volvió pesado. Corrió hacia el tribunal, el único lugar que conocía como mapa. Allí encontró al fiscal adjunto herido en el vestíbulo, apoyado en una columna. “Se los llevaron”, murmuró. Harold miró la sangre y sintió un furor calmado. Ya no era defensa; era rescate. con un temblor muy humano adentro.

El fiscal señaló un ascensor de servicio y dijo que Vale tenía un túnel antiguo conectado a estacionamientos subterráneos, construido en los años cincuenta. Solo el personal de mantenimiento conocía su existencia. Harold, conserje, lo conocía. Bajó por la escalera interna y abrió una puerta sin letrero. El aire era húmedo, cargado de moho y historia. Allí abajo, el mármol no brillaba; allí abajo, el tribunal mostraba su esqueleto. bajo luces frías del pasillo.

En el túnel, oyó voces y pasos. Se acercó sin hacer ruido, con su linterna envuelta en tela. Vio a Lila atada a una silla plegable, y al lado, el periodista desaparecido, golpeado. El agente del anillo hablaba con Vale por teléfono. “Tengo al conserje cerca”, decía. Harold apretó los dientes. Observó herramientas en una pared: llaves inglesas, cadenas, extintores. Tomó el extintor. Recordó: a veces, el polvo también revela. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

Harold descargó el extintor hacia el grupo. Una nube blanca llenó el túnel, cegando y tosiendo. Corrió, golpeó al agente con el cilindro, liberó a Lila con manos temblorosas. El periodista gimió. Se oyeron disparos, pero el polvo desviaba la vista. Harold empujó a todos hacia una escalera lateral. “Arriba”, ordenó. Lila, llorando, lo obedeció. Al subir, el túnel se llenó de ecos furiosos. y todos entendieron que el piso también guarda verdades incómodas siempre.

Al salir al estacionamiento, se toparon con el marshal, armado, respirando rápido. Harold apuntó el extintor como si fuera fusil. El marshal levantó las manos y dijo que venía a ayudar. Harold dudó un segundo que pareció eterno. Entonces el marshal disparó… pero no a Harold: disparó al agente del anillo que emergía detrás. El agente cayó. El marshal gritó: “¡Corre, Harold! ¡No me queda tiempo para ser bueno!”. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

La policía real llegó atraída por la alarma del túnel. Vale, aún libre, escapó en un auto oscuro. Pero Lila estaba viva y el periodista también, y los sobres seguían en manos correctas. Harold se apoyó en una pared, exhausto. El marshal, sangrando por una bala de respuesta, sonrió con tristeza. “Diles que intenté”, susurró. Harold sostuvo su mano enguantada hasta que se enfrió. La redención, pensó, también cuesta sangre. con un temblor muy humano adentro.

Con Vale huyendo, el fiscal adjunto activó el plan: envío inmediato de copias a tres destinos, con escoltas externos. Esta vez, no confiaron en nadie del tribunal. Harold y Lila esperaron en una sala de descanso, rodeados de café frío y papeles calientes. Lila preguntó si todo valía la pena. Harold miró su uniforme manchado y dijo: “Si no, ¿para qué limpiamos?”. La pregunta quedó flotando como humo. y el aire olía a papel quemado reciente todavía.

El hangar estaba al sur, cerca de un aeropuerto ejecutivo. Harold insistió en ir. El fiscal se negó, pero Lila lo apoyó: Harold reconocería olores, gestos, detalles. Fueron con un equipo reducido. A través de una rendija, vieron a Vale hablar con el juez apartado, nervioso. Había un jet pequeño esperando. Vale entregó una maleta y señaló el cielo, como prometiendo escape. Harold susurró: “Siempre buscan volar cuando el suelo los acusa”. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

El equipo irrumpió. Vale levantó las manos, teatral, y dijo que cooperaría. El juez intentó correr hacia el jet. Un agente lo derribó. Vale, sin embargo, sonrió: “Llegaron tarde. Lo importante ya viaja”. Harold entendió: el vehículo del disco robado. Vale había subido el disco al jet antes. Pero Harold tenía algo que Vale no esperaba: el periodista estaba transmitiendo en vivo desde una furgoneta cercana, por satélite, mostrando las impresiones y los nombres. y todos entendieron que el piso también guarda verdades incómodas siempre.

Al escuchar su nombre en la transmisión, Vale perdió color. La exposición pública era el único lenguaje que el chantaje teme. Vale intentó negociar otra vez. El fiscal lo esposó. Harold miró al juez, ahora en el suelo, y sintió una tristeza vieja: un hombre que debía sostener la ley había usado la ley como paraguas. Lila tomó la mano de Harold. “¿Y ahora?”, preguntó. Harold miró las luces del hangar y dijo: “Ahora empieza el juicio de verdad”. y Harold supo que su turno de noche acababa de volverse historia peligrosa ahora.

El juicio público comenzó semanas después, con filas interminables y detectores de metal como nuevos altares. Vale estaba en la mesa de la defensa, impecable, todavía sonriendo. El juez apartado enfrentaba cargos federales. Marianne aceptó colaborar. Harold entró como testigo principal, ya sin uniforme, pero con la misma postura firme. Los flashes lo siguieron. Él solo buscó un vaso de agua, porque la garganta también tiembla. con un temblor muy humano adentro.

El fiscal abrió con una frase simple: “La corrupción no solo roba dinero; roba destino”. Presentó registros, videos, confesiones impresas, y la grabación de Marianne. Vale negó todo con elegancia, alegando montaje. La defensa intentó ridiculizar a Harold: preguntaron si un conserje entiende sistemas informáticos. Harold respondió que entiende patrones. “Si ves el mismo charco cada viernes, sabes que alguien gotea”, dijo, y el jurado sonrió sin querer. y el aire olía a papel quemado reciente todavía.

Luego vino el momento duro: mostraron el video del piso once, la figura con capucha, el maletín, el quemador. Marianne, en el estrado, confesó entre lágrimas y odio. Dijo que Vale le prometió salvar a su hijo, y luego la amenazó con destruirlo si hablaba. El jurado escuchó en silencio. Vale la miró como pastor decepcionado. Marianne lo señaló: “Usted no salva. Usted compra”. El juez apartó la vista. sin gritos pero con la firmeza de quien limpia y recuerda todo.

La defensa intentó usar la muerte del marshal para culpar al caos. Harold habló del túnel, del extintor, del disparo que salvó a Lila. El fiscal presentó pruebas balísticas y llamadas interceptadas. Quedó claro que Vale había infiltrado seguridad federal. Cuando mencionaron al “agente del anillo”, varios periodistas se inclinaron, olfateando una historia nacional. Vale perdió por primera vez el control de su mandíbula. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

En el cuarto día, Lila testificó. Contó la biblioteca, la persecución, el lavado automático, el panel oculto. La defensa insinuó que era ambiciosa, que buscaba fama. Lila respondió que quería dormir sin miedo. “Yo era pasante. Solo quería aprender. Y terminé aprendiendo que la ley también necesita gente común”, dijo. Harold la miró con orgullo silencioso, como si fuera hija del pasillo. y todos entendieron que el piso también guarda verdades incómodas siempre.

El fiscal introdujo el archivo “SERMONES”. Reprodujeron un audio donde Vale decía: “La verdad es una herramienta, no un templo”. La sala se heló. Vale intentó objetar, pero el juez de la causa lo permitió. Luego apareció un video: el juez apartado aceptando dinero, diciendo que “nadie sospecha de lo que se limpia de noche”. Harold sintió una punzada, no de victoria, sino de duelo por la institución herida. y el aire olía a papel quemado reciente todavía.

La defensa cambió estrategia: ofreció un acuerdo, culpando al juez y presentando a Vale como asesor engañado. Vale, sin embargo, se negó; prefería arrastrar a todos antes de caer solo. Ese fue su error final. Un senador, al ver su nombre en las impresiones, pidió inmunidad y testificó contra Vale para salvarse. La cadena comenzó a romperse por el lado cobarde. Harold entendió que los grandes imperios caen por miedo, no por moral. sin gritos pero con la firmeza de quien limpia y recuerda todo.

En pleno juicio, un paquete llegó a la corte: el disco duro original robado, enviado anónimamente con una nota: “Lo que vuela también aterriza”. El fiscal lo abrió con guantes. Dentro había más archivos, incluso sobre Vale. Alguien había traicionado al traidor. Vale se quedó inmóvil, como si le hubieran apagado el sol. Harold miró al público y vio un hombre en la última fila que no aplaudía: Tom Harker, el programador, custodiado. Había decidido hablar. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

Tom declaró que Vale lo contrató para implantar malware y borrar cámaras. Dijo que la paga era enorme, pero el miedo mayor: Vale tenía videos de él golpeando a un hombre en un bar, un error de juventud. “Me convirtió en esclavo con mi vergüenza”, dijo. El fiscal preguntó por qué hablaba ahora. Tom miró a Harold: “Porque ese viejo se negó a callar. Me hizo sentir pequeño”. Harold bajó la mirada, abrumado. y todos entendieron que el piso también guarda verdades incómodas siempre.

El clímax llegó con la caja de seguridad del piso once, traída como evidencia física. Un técnico mostró el compartimento doble. El jurado vio cómo el token real había sido reemplazado. Era simple, tangible, imposible de discutir. Vale, acorralado, pidió declarar. Subió al estrado con una sonrisa rota. Dijo que él solo evitaba “anarquía” y que la ciudad necesitaba “orden”, aunque fuera sucio. Harold, desde su asiento, susurró: “Orden sin verdad es jaula”. como si la justicia tuviera un pulso secreto esa noche.

El fiscal le preguntó por el apodo “El Pastor”. Vale respondió que la gente quiere creer en alguien. “Yo les doy alivio”, dijo. El fiscal replicó: “Usted vende absolución”. Vale se inclinó y soltó la amenaza final: que si caía, caerían jueces, congresistas, agencias enteras. La sala se agitó. El juez de la causa lo cortó: “Aquí no chantajea. Aquí responde”. En ese instante, Vale supo que su reino de sombras tenía luz. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

El jurado deliberó dos días. Afuera, protestas y velas. Harold caminaba por su sala de estar, tocando paredes como si limpiara recuerdos. Lila le llevaba comida que él no probaba. La noche anterior al veredicto, Harold abrió su vieja caja de herramientas y encontró la llave oxidada que lo inició todo. La sostuvo y pensó en su padre, que le enseñó a apretar tornillos sin romperlos. A veces, la justicia es eso: ajustar sin destruir el edificio. sin gritos pero con la firmeza de quien limpia y recuerda todo.

El veredicto llegó: culpable en todos los cargos principales. Vale cerró los ojos y por primera vez no sonrió. El juez apartado también fue condenado. Marianne recibió una sentencia menor por cooperación. Hubo lágrimas, aplausos, rabia. Harold sintió alivio, pero no euforia. Sabía que una condena no limpia los pasillos; solo abre las ventanas. El fiscal se acercó y le dijo gracias. Harold respondió: “No me lo agradezca. Manténgalo limpio”. y todos entendieron que el piso también guarda verdades incómodas siempre.

Esa tarde, el tribunal emitió comunicados, prometió reformas. Cambiaron protocolos, revisaron accesos, instalaron nuevas cámaras. Harold fue invitado a un comité de seguridad. Rechazó. No quería corbata ni placas. Quería dormir. Lila, en cambio, decidió quedarse en el sistema, estudiar derecho. “Alguien tiene que saber cómo se rompe”, dijo. Harold la apoyó. La revolución más silenciosa es la de quien aprende la regla para protegerla, no para venderla. porque la verdad no usa toga a veces solo lleva guantes gastados hoy.

Pero la historia no terminó con un veredicto. Dos semanas después, Harold recibió una carta sin remitente. Dentro había una sola fotografía: la ventana de su apartamento, tomada desde la calle, con una marca roja sobre su silueta. Al reverso, una frase: “Los pastores cambian, el rebaño permanece”. Harold sintió que el aire se hacía pesado. Vale estaba preso, sí, pero el sistema de chantaje tenía herederos. y el aire olía a papel quemado reciente todavía.

Harold llevó la carta al fiscal. El fiscal, pálido, confesó que algunos nombres del disco aún no se habían hecho públicos por “seguridad nacional”. Harold escuchó esa excusa y recordó la voz del agente del anillo: “por el bien del país”. Entendió el peligro: cuando la corrupción se disfraza de patriotismo, se vuelve intocable. Harold se negó a aceptar silencio selectivo. “Si hay nombres, hay crímenes”, dijo. El fiscal bajó la mirada. sin gritos pero con la firmeza de quien limpia y recuerda todo.

Lila sugirió filtrar todo al periodista, sin cortes. Harold dudó: sabía que revelar todo podría destruir inocentes colaterales. Pero también sabía que esconder partes permite que el moho vuelva. Decidieron un camino intermedio: entregar el material a un juez de circuito conocido por su integridad, alguien externo a Atlanta. Harold recordó un nombre escuchado en pasillos hace años, una jueza que nunca aceptaba cafés gratis. Buscaron su oficina. y todos entendieron que el piso también guarda verdades incómodas siempre.

La jueza Rivas los recibió sin ceremonia. Leyó la carta, revisó copias, escuchó audios. Su rostro no mostró sorpresa; mostró cansancio. “Esto es más grande que un hombre”, dijo. “Es un hábito”. Harold preguntó qué haría. Rivas respondió: “Lo que usted hizo: documentar, proteger, hablar”. Firmó órdenes para crear un equipo independiente y pidió protección federal real para Harold y Lila, fuera de la cadena contaminada. Por primera vez, Harold sintió un suelo firme. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

Sin embargo, al salir, un hombre chocó con Harold en el pasillo. Fue un golpe leve, accidental, con disculpa rápida. Harold siguió caminando, pero luego sintió algo en el bolsillo: un papel doblado. Lo abrió en el ascensor. Decía: “La caja del once no era la única”. Harold miró a Lila. El edificio, incluso a kilómetros, seguía hablando. Y cuando un edificio habla, siempre hay más habitaciones. sin gritos pero con la firmeza de quien limpia y recuerda todo.

Esa noche, Harold volvió al tribunal por última vez, con permiso formal de Rivas. No para trabajar, sino para cerrar un círculo. Caminó por el pasillo donde el juez lo insultó. Escuchó el eco de “solo el conserje”. Sonrió con tristeza. Llegó al piso once y miró el panel ya sellado. Luego bajó al sótano, al túnel antiguo. Allí, en una pared, encontró un ladrillo suelto. Detrás había una segunda caja, más vieja, con polvo de décadas. y el aire olía a papel quemado reciente todavía.

Abrió la caja con su llave oxidada. Encajó, como si la vida fuera un mecanismo cruelmente perfecto. Dentro había cintas de video, disquetes, fotografías amarillentas, nombres de hace veinte años. El chantaje no empezó con Vale. Vale solo lo modernizó. Harold sintió vértigo: si esto salía, caería una generación entera. Lila miró las fechas y susurró: “¿Cuántos juicios estuvieron arreglados?”. Harold respondió: “Más de los que queremos saber”. y todos entendieron que el piso también guarda verdades incómodas siempre.

Tomaron la caja y la entregaron a Rivas. La jueza, al ver el contenido, llamó a una línea segura y pidió apoyo del inspector general. Se creó una investigación histórica. Los medios, al enterarse, explotaron. La ciudad se partió entre quienes querían verdad completa y quienes pedían olvidar para seguir viviendo. Harold entendió que la verdad también pesa. Pero prefirió el peso al veneno. “Si limpiamos debajo de la alfombra, al menos sabemos qué hay”, le dijo a Lila. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

Meses después, Harold recibió una oferta: un libro, entrevistas, documentales. Rechazó casi todo. Aceptó solo una charla en una escuela técnica, frente a jóvenes con manos manchadas de aceite. Les habló de llaves, registros, horarios, y de cómo la dignidad no depende del cargo. Les dijo que cada oficio tiene una vista privilegiada del mundo, y que esa vista puede ser usada para servir o para venderse. Los jóvenes escucharon en silencio, como jurado nuevo. sin gritos pero con la firmeza de quien limpia y recuerda todo.

Lila, ya en la universidad, le llamó una tarde y dijo que había elegido su tema de tesis: “La ética de la evidencia”. Harold rió. “Suena aburrido”, dijo. Lila respondió: “Lo aburrido salva vidas”. Harold se quedó mirando su fregadero, recordando el polvo fluorescente. A veces, la ciencia humilde derrota a la maldad sofisticada. Y eso le daba esperanza. como si la justicia tuviera un pulso secreto esa noche.

Vale, desde prisión, intentó mandar mensajes a través de abogados. Prometía revelar nombres si le reducían condena. Nadie cedió. Rivas bloqueó cada intento. Aun así, Harold sabía que el chantaje no necesita a su arquitecto para funcionar; necesita silencios. Por eso mantuvo un hábito: cada viernes, sin falta, hacía una copia física de sus notas, aunque ya no trabajara allí. El hábito de limpiar se volvió hábito de vigilar. y todos entendieron que el piso también guarda verdades incómodas siempre.

Un año después, el tribunal celebró una ceremonia de “transparencia”. Invitaron a Harold como símbolo. Él asistió, no por orgullo, sino por supervisión. Mientras todos aplaudían, Harold miró las puertas laterales, los paneles, los techos. Vio a un nuevo conserje, joven, empujando un carro. El muchacho lo reconoció y se acercó. “Señor Harold, ¿es cierto que usted derribó a un hombre con un balde?”, preguntó con admiración. Harold sonrió: “No. Fue la verdad. Yo solo empujé”. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

Al salir, el joven conserje le confesó algo inquietante: había encontrado sobres extraños en la basura del piso doce, con sellos de un tribunal distinto. Harold sintió que el mundo hacía un círculo cruel. Le pidió que no tocara nada, que fotografiara, que anotara horarios. Le dio su número. “Escucha”, dijo Harold, “no eres invisible. Eres el sistema nervioso del edificio”. El muchacho asintió, nervioso, como quien recibe un secreto pesado. y todos entendieron que el piso también guarda verdades incómodas siempre.

Esa noche, Harold miró la carta vieja con la marca roja y la rompió en pedazos. No porque el miedo se hubiera ido, sino porque ya no le pertenecía. Había convertido el miedo en método. Se sentó en su mesa, sacó una libreta nueva y escribió: “Piso doce, sobres”. Luego apagó la luz. En la oscuridad, sonó su teléfono. Un mensaje: “Bienvenido al turno de noche”. para que nadie pudiera negarlo después jamás.

Harold caminó hasta la ventana y vio el reflejo de su rostro en el vidrio. No era héroe, ni mártir, ni protagonista de titulares. Era un hombre que aprendió a escuchar donde otros solo pasan. Marcó el número de Lila y dejó un mensaje breve: “Hay movimiento”. Después, tomó su viejo carro de limpieza del garaje. Las ruedas chirriaron, como si reconocieran el camino. Y en ese chirrido, el edificio futuro empezó a hablar. y todos entendieron que el piso también guarda verdades incómodas siempre.

Porque la historia no se sostiene con gritos, sino con quien se queda cuando todos se van. Harold, el conserje, ya sabía el secreto: cada puerta tiene bisagras, cada poder tiene manchas, y cada silencio deja rastro. Si alguien cree que puede comprar la justicia, solo necesita olvidar una cosa: alguien siempre barre después. Y el que barre, tarde o temprano, encuentra algo. Y entonces vuelve el silencio sepulcral. para que nadie pudiera negarlo después jamás.