La noche siguiente comenzó con una calma falsa, como un cuchillo limpio antes del primer corte. Camila llegó temprano, se ató el mandil con doble nudo y revisó la mise en place sin decir palabra. En la lista de reservas había un nombre subrayado tres veces. Nadie lo comentó, pero todos lo miraban.

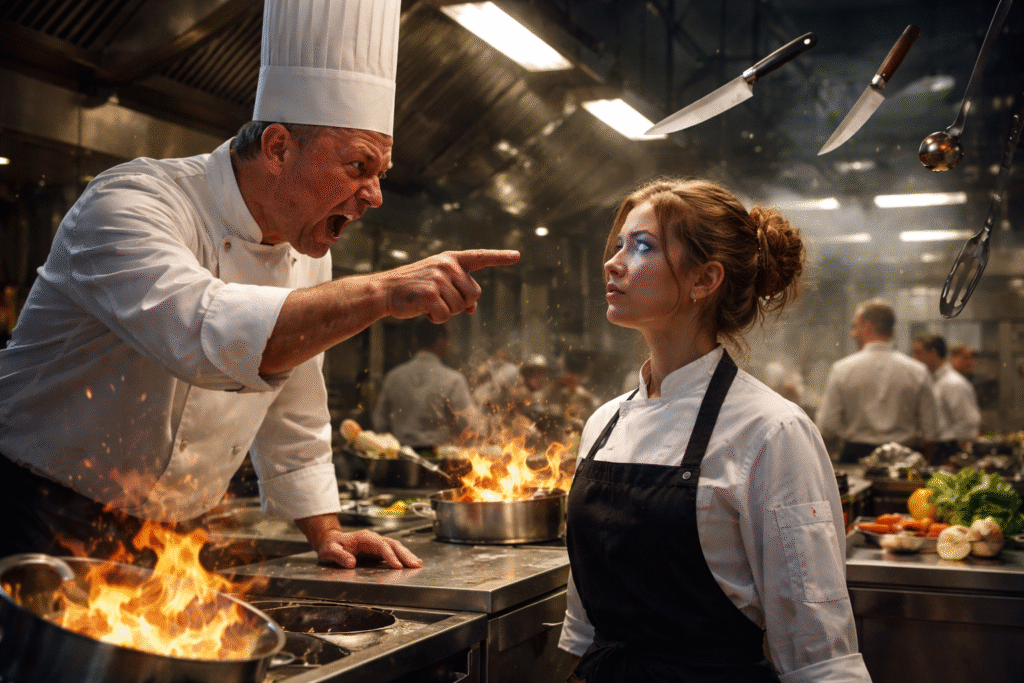

El chef, todavía con el orgullo herido, exageró su autoridad. Acomodó cucharas con gestos teatrales, corrigió la postura de un aprendiz y levantó la voz por costumbre, no por necesidad. Camila lo observó solo un segundo, luego siguió pesando ingredientes. En su cabeza, el servicio ya se movía como un reloj.

El sous-chef, Franco, se acercó con prudencia. Le preguntó a Camila por la emulsión del ají amarillo, como si fuera una curiosidad técnica y no una petición de guía. Ella le respondió con precisión, sin humillar, sin brillo innecesario. Franco asintió, y esa pequeña escena cambió el aire más que cualquier grito.

En la mesa ocho, la alergia volvió a aparecer, como un fantasma insistente. Esta vez era al maní, marcado en rojo. El chef hizo un gesto de fastidio y dijo que “todo se controla”. Camila tomó la comanda, leyó dos veces y cambió pinzas, tablas y recipientes sin anunciarlo. En su disciplina no había drama, solo cuidado.

Los pedidos empezaron a caer como lluvia dura. Ceviches, tiraditos, fondos calientes, postres con tiempos caprichosos. El pase se convirtió en una frontera: de este lado, el caos; del otro, la promesa de perfección. El chef cantaba órdenes como si la cocina fuera su escenario. Camila trabajaba como si fuera un juramento.

Un cliente devolvió un plato por “sabor raro”, esa frase que no dice nada y lo dice todo. El chef se enfureció, acusó al mozo y quiso enviar el mismo plato otra vez. Camila probó la salsa, detectó un aceite rancio escondido en el fondo del frasco. No habló alto. Solo cambió el frasco, rehízo la base, corrigió el plato.

El mozo volvió con una sonrisa y un “gracias” que se oyó más fuerte que cualquier insulto. La brigada lo notó. El chef también. La mirada que lanzó fue afilada, pero tenía algo nuevo: una duda. Camila se lavó las manos como si nada, pero su postura era la de alguien que no retrocede.

En el almacén, Camila encontró una bolsa de mariscos con fecha sospechosa. No era venenosa, pero estaba al borde de la derrota. La apartó y anotó en un cuaderno pequeño, sin firmar. En esa cocina, señalar era peligroso. Sin embargo, ignorar era peor. Ella eligió la opción que salva.

Franco la siguió. Le preguntó por qué se arriesgaba tanto. Camila le respondió que en la mesa no se sirve ego, se sirve comida. Y la comida, si falla, no se disculpa con frases bonitas. Franco guardó silencio, como quien escucha una regla que debería estar colgada en la pared.

El chef descubrió el cambio del frasco y lo interpretó como desafío. Se acercó a Camila con una sonrisa dura, de esas que no calientan. “¿Ahora decides tú qué entra y qué sale?”, soltó. Camila mantuvo la vista en su estación. “Decide el sabor”, dijo, “y decide la seguridad”.

Por primera vez, el chef no encontró una respuesta inmediata. Miró alrededor buscando aliados, pero la brigada estaba ocupada y, aun así, atenta. El poder, cuando se sostiene en miedo, se quiebra con un solo acto de competencia serena. Camila no necesitó alzar la voz. Esa fue su victoria más silenciosa.

Entró una orden especial: un menú de degustación improvisado para un crítico. No estaba programado. El chef se emocionó y se tensó a la vez. Quería brillar y temía fallar. Empezó a improvisar combinaciones arriesgadas, y la cocina se inclinó hacia el abismo del capricho.

Camila sugirió un cambio pequeño: bajar un ácido, subir una textura, respetar el producto. El chef quiso ignorarla, pero Franco repitió la sugerencia como propia, para amortiguar el golpe de orgullo. El chef aceptó con un gesto seco. Camila no reclamó. Su objetivo no era ganar discusiones, era salvar platos.

El primer pase salió perfecto. El crítico tomó notas sin levantar la mirada. El chef sonreía, pero sudaba en la nuca. Camila veía detalles que otros no veían: el ritmo del salón, el cansancio del equipo, la temperatura de una salsa que iba a caer. Se movía como si tuviera un mapa invisible.

En la mitad del servicio, un aprendiz cortó mal y se rebanó el dedo. Sangre, sorpresa, el pánico típico. El chef gritó por reflejo. Camila detuvo el caos: guantes, presión, desinfección, relevo. Todo en segundos. El chef se quedó con la boca abierta, porque el liderazgo real se nota cuando el problema no es un plato.

El aprendiz, temblando, agradeció. La brigada respiró. El chef intentó recuperar su narrativa con un “yo lo tenía”, pero nadie le creyó del todo. Camila volvió a su tabla y siguió picando, como si el drama fuera un ingrediente que no debía tocar la receta.

La mesa del crítico pidió conocer “al responsable del concepto”. El jefe de sala lo comunicó al pase con cuidado, como si cargara dinamita. El chef se alisó la chaqueta, preparó su sonrisa pública. Camila sintió un latido distinto, porque sabía que en Lima el prestigio se construye con una frase… y se derrumba con otra.

Cuando el chef salió al salón, Camila se quedó coordinando el pase. Los platos no podían esperar a la vanidad. Franco la miró como quien mira a alguien sosteniendo una torre con una mano. Ella ajustó tiempos y llamó órdenes con una calma que parecía imposible. La cocina la obedeció sin darse cuenta.

El chef volvió con brillo en los ojos. El crítico había elogiado un plato “por su equilibrio”. El chef lo reclamó como propio. Camila no reaccionó. Esa indiferencia le dolió más al chef que una queja. Porque robar mérito no funciona cuando todos ya vieron quién evitó el desastre.

A última hora, llegó una reserva inesperada: ocho comensales de una empresa grande. Exigían rapidez y “algo especial”. El chef se irritó; el salón era una máquina al límite. Camila reorganizó la línea como si moviera piezas de ajedrez. Cambió el orden de cocción, asignó tareas, redujo fricciones.

La brigada empezó a seguirla sin pedir permiso. No era rebelión abierta; era supervivencia. El chef lo notó y apretó la mandíbula. Si gritaba, perdía. Si callaba, cedía. Esa tensión lo hizo más torpe. Confundió una comanda y casi manda salsa con maní a la mesa alérgica.

Camila lo vio, y el tiempo se volvió una cuerda tensa. Intervino con la misma firmeza de la noche anterior, pero con más gente mirando. “Esa mesa no”, dijo, sin agresión, solo verdad. El chef la miró como si ella lo estuviera desnudando frente a todos.

Franco tomó la comanda y confirmó. El chef tragó saliva. El jefe de sala se acercó, porque entendió el peligro. Camila cambió utensilios, limpió superficie, rehízo el plato. Nadie habló. La cocina entera escuchó el sonido del agua, como un aplauso lento, inevitable.

El servicio terminó con un silencio raro, un silencio de posguerra. Los cocineros guardaban cuchillos sin bromas. El chef se encerró unos minutos en la oficina. Camila se quedó limpiando, porque limpiar es una forma de ordenar la mente. Franco se acercó otra vez, más directo.

“Esto no es solo técnica”, le dijo. “Tú cargas algo.” Camila respondió que cargaba una promesa. Franco quiso saber a quién. Ella no lo dijo, pero miró la pared donde colgaba una foto vieja del restaurante, cuando no era famoso. En esa foto, el chef era joven y sonreía con humildad.

Al salir de la oficina, el chef se acercó a Camila y, en un tono bajo, pidió hablar después del cierre del día siguiente. No fue una orden; fue casi una súplica. Camila asintió sin conceder nada de más. Había un choque pendiente, y no sería de gritos. Sería de verdades.

Esa noche, Camila caminó por Lima sintiendo el olor del mar en la ropa. Pensó en su madre, en las manos arrugadas de una abuela que enseñaba sin títulos, en el precio de callar. Sabía que el chef no era solo un hombre arrogante; era un hombre con miedo de caer.

Antes de dormir, Camila abrió su cuaderno y escribió una sola línea: “Mañana, la cocina decide quién manda: el ego o la vida.” Cerró el cuaderno como quien cierra una puerta. No buscaba venganza. Buscaba un final correcto, uno que no dejara a nadie intoxicado de orgullo.

El día siguiente amaneció con un cielo gris típico de Lima, como si la ciudad también estuviera conteniendo el aliento. Camila llegó antes que todos y encendió las luces de la cocina. Cada foco parecía revelar un secreto. Revisó cámaras de frío, fechas, texturas. Había algo que no cuadraba en los inventarios.

Cuando el chef entró, traía una energía extraña, más controlada. Saludó poco, observó mucho. Se notaba que había dormido mal. Miró a Camila como quien mira una chispa cerca de gasolina. Ella le devolvió una mirada neutra, porque la neutralidad, en una guerra silenciosa, es una armadura.

Franco reunió al equipo y propuso un briefing breve, sin drama. El chef intentó tomar la palabra, pero vaciló. Camila habló solo de tiempos y seguridad: contaminación cruzada, alérgenos, temperaturas. No se presentó como jefa; se presentó como responsable. Esa diferencia cambió la forma en que todos escucharon.

A media tarde llegó un proveedor nuevo con cajas de mariscos “premium”. El chef lo conocía, sonrió y firmó rápido. Camila pidió ver el lote y el hielo. El proveedor se incomodó. El chef se molestó: “No seas desconfiada”. Camila abrió una caja y olió. El mar no olía así. Olía a prisa y mentira.

Franco se acercó y también olió. La duda se volvió colectiva. El proveedor intentó hablar de “cadena de frío perfecta”, pero su voz tembló un poco. Camila pidió el documento sanitario. No lo tenía a mano. El chef quiso cortar la discusión con autoridad. Camila sostuvo la caja abierta como una prueba.

Hubo un segundo en que nadie respiró. El chef sabía que si rechazaba el lote perdía dinero y quedaba como paranoico. Si lo aceptaba y salía mal, perdía el restaurante. Esa decisión no era culinaria; era moral. Camila no lo empujó a humillarse. Solo dijo: “Si entra, yo no lo cocino”.

Esa frase golpeó más que un grito. Porque en la cocina, negarse a cocinar es negarse a mentir. El chef miró al equipo y vio que nadie quería tocar esas cajas. La fama no protege de una intoxicación masiva. Con rabia contenida, el chef ordenó devolver el lote. El proveedor se fue rápido, como quien huye.

La noche empezó con menos ingredientes y más tensión. El salón estaba lleno. Había influencers, parejas celebrando, una mesa de políticos locales, una mesa de turistas con expectativas altas. El chef caminaba como un león sin jaula. Camila se movía como un cirujano: limpio, exacto, sin sobreactuar.

El primer problema llegó desde el pase: el crítico de la noche anterior había posteado una historia, y la sala quería “el plato del equilibrio”. El chef lo convirtió en símbolo. Exigió repetirlo sin margen de error. Camila ajustó la mise en place para garantizar consistencia. No era un plato; era una prueba pública.

A mitad del servicio, el chef quiso acelerar y empezó a saltarse pasos. Camila lo vio recortar reposos, subir fuegos, forzar emulsiones. El sabor puede perdonar, pero la química no. Ella lo advirtió una vez. El chef la ignoró. La salsa se cortó frente a todos. El chef se quedó con un cazo inútil en la mano.

El silencio no fue burla; fue pena. Porque ver caer a alguien es incómodo cuando también estás trabajando por el mismo objetivo. Camila tomó el cazo, apagó fuego, cambió la proporción, reinició. Lo hizo sin espectáculo, como si arreglar fuera lo normal. El chef, rojo, sintió que la cocina lo estaba perdonando sin pedirle permiso.

El jefe de sala se acercó con un papel doblado. Una mesa pidió hablar con el “responsable de seguridad alimentaria”. No era una queja de sabor: era una preocupación por alergias. Camila reconoció el apellido del comensal. Era alguien que ya había sufrido un shock anafiláctico en otro restaurante. La situación se volvió seria.

El chef quiso ir al salón y hablar como figura. Camila lo detuvo con una frase corta: “No es marketing”. Franco apoyó a Camila con una mirada. El chef se quedó inmóvil. Por primera vez, eligió ceder. Camila se lavó, se cambió guantes y salió al salón con el jefe de sala, sin orgullo, solo responsabilidad.

En la mesa, el comensal hablaba con calma tensa. No pedía trato especial; pedía respeto. Camila explicó procedimientos, utensilios separados, cambios de aceite, limpieza. Respondió sin prometer milagros, solo trabajo real. El comensal la miró con gratitud. “Gracias por tratarlo como ciencia”, dijo, “no como favor”.

Al volver a la cocina, el chef sintió que su imagen pública había sido desplazada. Pero también sintió algo que no esperaba: alivio. Porque cargar el personaje cansa. Camila no buscaba robarle escenario; buscaba apagar incendios. Ese contraste lo dejó confundido, como si estuviera viendo un espejo que no reconocía.

La noche avanzó y, con menos gritos, el ritmo mejoró. Los cocineros cometieron menos errores. La comunicación se hizo clara. Franco sonreía apenas. El chef, sin embargo, se acumulaba por dentro. Guardaba palabras como piedras. No sabía cómo recuperar control sin volver al abuso. Esa impotencia lo asustaba.

Cerca del cierre, entró una mesa sin reserva: tres personas con trajes sobrios, mirada técnica. No pidieron vino. Pidieron ver carta de alérgenos. El jefe de sala palideció. No eran clientes normales. Tenían el gesto de quienes evalúan. Camila lo notó al instante: inspección encubierta o auditoría de algún grupo gastronómico.

El chef los vio y se enderezó. Quiso desplegar encanto, pero esos ojos no compran encanto. Compran evidencia. Camila se acercó al pase y pidió revisar el protocolo de temperaturas. El chef se burló por reflejo, luego se contuvo. “Hazlo”, dijo, y su voz sonó casi humana, no teatral.

La cocina se volvió más limpia, más lenta, más precisa. Termómetros, registros, etiquetas. Camila lideró sin nombrarse. Franco la siguió. El equipo obedeció porque entendió el riesgo. El chef observó y, en ese acto de observar, aprendió. No era bonito para su ego, pero era necesario para su futuro.

Una de las personas del traje pidió conocer el área de preparación. El chef tragó saliva y los guió. Camila caminó detrás, lista para responder. El inspector tocó superficies, miró tablas, preguntó por trazabilidad. Camila respondía con datos. El chef respondía con generalidades. La diferencia se hizo evidente, como una mancha en blanco.

Al final del recorrido, el inspector asintió y agradeció. No hubo elogios, pero tampoco sanciones. El chef soltó el aire lentamente. Camila regresó a su estación y siguió trabajando. Esa normalidad era su mayor mensaje: la excelencia no es un show, es una rutina.

Cuando cerraron, el chef pidió la conversación prometida. Se fueron a la oficina. Franco, afuera, esperó por si hacía falta intervenir. La oficina olía a papel viejo y a café frío. El chef se sentó y, por primera vez, no intentó imponerse con postura. Se veía cansado de ser invencible.

“¿Qué quieres?”, preguntó, más vulnerable que agresivo. Camila dijo que quería un equipo seguro. Quería respeto, protocolos, escucha. El chef quiso justificarse con su historia de esfuerzo, sus sacrificios, su presión mediática. Camila lo dejó hablar. Luego dijo algo que lo desarmó: “Tus heridas no te dan permiso para herir”.

El chef apretó los labios. Miró la foto vieja del restaurante, el recuerdo de cuando cocinaba por amor y no por aplausos. Preguntó de dónde venía tanta firmeza en ella. Camila respondió con otra verdad: “Vengo de cocinas donde un error mata, no solo avergüenza”.

El chef se quedó pensando. Dijo que intentaría cambiar. Camila no le regaló confianza automática. Le ofreció un camino: formación interna, roles claros, sanciones por maltrato, registro de alérgenos obligatorio. El chef aceptó a medias, como quien firma un contrato con la mano temblorosa.

Antes de salir, Camila puso sobre la mesa su cuaderno. No lo abrió. Solo lo dejó ahí, como una advertencia elegante. “Aquí guardo cosas”, dijo. “No para destruirte. Para que no destruyas a otros.” El chef no tocó el cuaderno. Le dio miedo, y ese miedo era un comienzo.

Esa noche, Camila caminó de nuevo por Lima, pero esta vez sintió que el mar le hablaba más claro. No había ganado una batalla; había abierto una grieta. Y por las grietas entra luz… o entra fuego. El desenlace dependía de una decisión final que todavía no se había pronunciado.

Los días siguientes trajeron un cambio visible, pero frágil, como vidrio recién pulido. El chef gritaba menos, aunque a veces se le escapaba un filo viejo. Franco se convirtió en puente, y la brigada empezó a confiar en procedimientos más que en humores. Camila siguió igual: precisa, sobria, innegociable.

Sin embargo, el éxito del restaurante atrajo un evento grande: una cena privada para una marca internacional, con prensa, cámaras y un menú cerrado. Era el tipo de noche que podía consolidar reputación o destruirla en un minuto. El chef se obsesionó con brillar. Camila se obsesionó con que nadie terminara en una ambulancia.

La lista de invitados llegó con detalles: intolerancias, alergias, restricciones religiosas, dietas. Era un mapa de minas. El chef lo vio y dijo que “se resolvería con talento”. Camila lo corrigió sin elevar tono: “Se resuelve con sistema”. Esa palabra le molestaba al chef, porque sonaba a renunciar al mito del genio.

El día del evento, la cocina se llenó de flores, fotógrafos y cajas con logos. Todo lo que no sirve para cocinar. Camila pidió mantener el área limpia. Un asistente de producción quiso entrar con cámara al área caliente. Camila le bloqueó el paso sin tocarlo. “Aquí no se filma”, dijo. “Aquí se cuida”.

El chef la miró con irritación, pero no la contradijo. Había aprendido algo: cuando Camila se planta, no es capricho. Franco respiró aliviado. Los fotógrafos se fueron al pase, y la cocina recuperó un poco de su dignidad. La dignidad, en ese lugar, era un ingrediente nuevo.

Llegó el momento de preparar un fondo clave, una reducción que iba a sostener varios platos. El chef quería acelerar. Camila insistió en respetar tiempos. La tensión subió. El chef murmuró que “la paciencia no vende”. Camila respondió: “La prisa sí mata”. Y esa frase se quedó flotando como vapor sobre el caldo.

En el salón, las luces se encendieron como para teatro. El jefe de sala entró con una urgencia: un invitado era alérgico severo al marisco, pero la marca había pedido “experiencia marina”. El chef se irritó: “¿Cómo invitan a alguien así?” Camila tomó la hoja y buscó solución real: sustituciones, utensilios separados, trayecto exclusivo.

Franco apoyó a Camila y organizó una estación limpia solo para ese invitado. El chef, orgulloso, sintió que el evento se le escapaba de las manos. Quiso recuperar mando imponiendo cambios de último minuto. La cocina se tensó. Cambiar en caliente, en un evento así, es jugar con fuego literal.

Entonces ocurrió lo peor: un asistente confundió bandejas en el pase. Un plato con elemento de marisco estaba a punto de ir a la mesa del invitado alérgico. Fue un instante mínimo, un centímetro de error. Camila lo vio como si el tiempo se estirara. Su mano se adelantó y detuvo la bandeja sin violencia.

El chef explotó por reflejo. “¡No interrumpas el flujo!”, gritó, y el salón alcanzó a oír el eco. Camila sostuvo la bandeja, miró la comanda, miró al chef. No había rabia en su cara, había una certeza fría. “Ese plato no cruza”, dijo. Y en esa calma hubo amenaza de catástrofe evitada.

El jefe de sala se acercó corriendo. Confirmó el nombre del invitado, confirmó la alergia, confirmó que había prensa. Si ese plato llegaba, sería tragedia humana y escándalo internacional. El chef, al comprenderlo, sintió que el suelo le faltaba. Se vio a sí mismo en titulares, pero más que eso, se vio culpable.

Camila ordenó rehacer el plato en la estación limpia. El equipo obedeció sin mirar al chef. Era una escena brutal: no era un golpe, era una sustitución natural de liderazgo. El chef se quedó quieto, como si su cuerpo no supiera qué hacer cuando no podía gritar para arreglarlo.

La bandeja correcta salió. El invitado comió seguro. La prensa sonrió. Nadie supo del desastre cercano, excepto la cocina. El chef volvió a respirar, pero ese aire le quemó por dentro. Se dio cuenta de que su manera de mandar había puesto a todos en riesgo. Ese reconocimiento duele como una quemadura lenta.

Después del pase, el chef se acercó a Camila con voz más baja que nunca. “Gracias”, intentó decir, pero la palabra se rompió. Camila no lo humilló. Solo respondió: “No me agradezcas a mí. Cambia.” Y esa exigencia fue más pesada que cualquier insulto previo, porque implicaba trabajo real.

La noche continuó con tensión controlada. El chef empezó a preguntar antes de decidir. Era torpe, como quien aprende a caminar de nuevo. Camila respondía sin triunfalismo. Franco mantenía el puente. La brigada, viendo ese cambio, trabajaba mejor, porque el miedo ya no era el motor principal.

En un momento de calma relativa, Camila encontró al chef mirando su cuaderno en la oficina, sin abrirlo. Él preguntó qué había ahí. Camila respondió que había fechas, incidentes, cambios de proveedor, protocolos ignorados. Él entendió que ese cuaderno era una bomba… pero también un salvavidas, si se usaba para corregir.

El chef preguntó por qué no lo había denunciado antes. Camila dijo que denunciar sin mejorar es solo cambiar el nombre del problema. Ella quería un restaurante digno, no un cadáver de reputación. El chef se quedó callado. Por primera vez, comprendió que Camila no era su enemiga: era su límite.

Al terminar el evento, la marca felicitó al chef y pidió foto con él. Él sonrió para la cámara, pero sus ojos buscaron a Camila en el fondo. Ella estaba lavando utensilios, como siempre. No por servilismo, sino por respeto a la cocina. El chef sintió vergüenza de lo superficial.

Esa madrugada, el chef pidió reunirse con todo el equipo al día siguiente, antes del servicio. Quería hablar. Nadie sabía si sería una trampa o una disculpa real. Camila tampoco lo sabía. Pero supo algo: el clímax no había sido el plato detenido. El clímax sería lo que el chef hiciera con la verdad.

En la reunión, el chef habló de estándares, de presión, de errores. Pidió perdón por maltrato, sin excusas largas. Dijo que Camila lideraría seguridad alimentaria y formación técnica. Hubo murmullos, alivio, incredulidad. Camila aceptó solo si el respeto era regla, no favor. El chef asintió, y esa vez no fue incómodo: fue sincero.

Pero el destino tenía otra carta. Esa misma tarde llegó un sobre al restaurante, sin remitente claro. Dentro había una citación para una audiencia por un caso antiguo: una intoxicación ocurrida años atrás, cuando el chef trabajaba en otro lugar. El chef palideció. Camila lo vio y comprendió por qué él temía tanto.

El chef se encerró. Franco intentó hablarle. Camila esperó. Cuando finalmente el chef salió, parecía más pequeño. Dijo que aquel caso lo perseguía, que había callado detalles, que su carrera se había construido con una mentira piadosa. Camila lo miró con dureza compasiva. “Entonces hoy se cocina verdad”, dijo.

Esa noche, el chef quiso cancelar el servicio. Camila se opuso: cancelar era huir, y huir es repetir. Propuso un servicio impecable y, después, enfrentar el pasado con documentos y transparencia. Franco apoyó. El chef dudó, pero cedió. Si iba a caer, caería haciendo las cosas bien por primera vez en mucho tiempo.

El servicio fue limpio, casi hermoso. Sin gritos, con comunicación clara. La cocina parecía otra. Y en medio de esa mejora, el chef entendió la paradoja: cuando dejó de imponer, el restaurante funcionó mejor. Ese descubrimiento le dolió, pero también lo liberó, como quitarse un peso del pecho.

Al cierre, el chef pidió a Camila una última conversación. No para negociar, sino para escuchar. Camila lo siguió a la cocina vacía, donde el acero reflejaba luces cansadas. Allí, entre cuchillos ya guardados y fuegos apagados, se acercaba el momento que había estado madurando desde la primera burla.

La cocina vacía tiene un sonido especial: el goteo del grifo, el zumbido lejano de un refrigerador, el eco de pasos sobre baldosas húmedas. El chef se quedó de pie frente a la línea apagada, como si esperara que el fuego le diera respuestas. Camila se plantó a su lado sin invadirlo.

Él habló primero, con voz rota. Dijo que había construido su autoridad sobre el miedo porque temía ser descubierto como “insuficiente”. Que cada grito era una cortina. Que la citación del sobre lo devolvía a una noche vieja, a un error que nunca quiso nombrar. Camila escuchó sin pestañear.

Camila le pidió que dijera la verdad completa, no la versión decorada. El chef tragó saliva y confesó que, en ese antiguo trabajo, ignoró una advertencia de una cocinera. Que el producto estaba malo. Que él siguió por orgullo. Hubo gente enferma. Él no fue el único culpable, pero fue el que mandaba.

El chef miró a Camila como si esperara un juicio final. Ella no lo insultó. No levantó la voz. Solo le preguntó cuántas veces, desde entonces, había elegido el ego antes que la vida. El chef no pudo contar. El silencio fue la respuesta. La cocina, con su metal frío, parecía escuchar también.

Camila caminó hasta la mesa de trabajo y apoyó su cuaderno. Lo abrió por primera vez delante de él. No para amenazar, sino para iluminar. Había registros, fechas, proveedores rechazados, cambios de protocolo, errores detenidos. El chef vio su propia historia reflejada en tinta: una sucesión de oportunidades para cambiar.

“Yo no vine a destruirte”, dijo Camila. “Vine a impedir que repitas lo de antes.” El chef bajó la cabeza. La vergüenza le tembló en los hombros. Entonces Camila le contó algo que él no esperaba: la cocinera ignorada aquella noche vieja tenía nombre, tenía rostro, tenía familia. Era su madre.

El chef levantó la mirada de golpe, como si lo hubieran empujado. Camila sostuvo su mirada sin rencor teatral. Le explicó que su madre nunca buscó venganza. Que solo quiso que alguien aprendiera. Pero el chef, al escapar de esa lección, convirtió el miedo en método. Camila había llegado para cerrar ese círculo.

El chef intentó hablar, pero la garganta no le respondió. Las palabras se quedaban atoradas entre orgullo y culpa. Camila respiró hondo, y su calma fue más contundente que un golpe. En ese instante, la cocina pareció llenarse de nuevo: el recuerdo del ruido, de los gritos, de los platos salvados.

El chef preguntó por qué Camila había aceptado trabajar allí, justamente allí. Camila respondió que no era un plan de novela, era una necesidad. Quería cocinar en grande, aprender, subir. Y también quería comprobar si un hombre podía cambiar cuando la vida se lo exigía. No por ella. Por todos los que estaban bajo su mando.

El chef, con ojos húmedos, dijo que no merecía perdón. Camila respondió que el perdón no es un diploma: es un proceso con pruebas diarias. Le pidió que se presentara a la audiencia y contara lo que sabía. Que dejara de proteger su mito. Que protegiera a la gente. El chef asintió despacio, como quien se rinde ante algo correcto.

Franco, que había esperado afuera, golpeó la puerta con suavidad para avisar que el equipo ya se iba. Camila le indicó con un gesto que todo estaba bien. El chef miró hacia la puerta y sintió el peso de cada joven que había temblado con sus gritos. Comprendió que ser “estrella” no lo hacía líder.

Camila cerró el cuaderno y lo empujó hacia el chef. “Úsalo”, dijo. “No para acusarte. Para que no olvides.” Él tocó el cuaderno con la punta de los dedos, como si quemara. En ese objeto había trabajo, dolor, cuidado. Era la cocina escrita sin maquillaje. Era una receta de responsabilidad.

El chef tragó aire y por fin pidió disculpas de verdad: no por quedar mal, sino por haber puesto en riesgo a otros. Dijo que Camila podía irse si quería, que él lo entendería. Camila negó con la cabeza. “Me quedo si cambias”, respondió. “Si no, me voy… y me llevo la verdad conmigo.”

El chef asintió de nuevo, y esta vez su asentimiento no buscó control. Buscó redención. Caminó hacia la línea apagada, encendió un fuego mínimo y puso una olla con agua. “Enséñame”, dijo, apenas. Camila lo miró como se mira a alguien que por fin decide aprender a respirar.

Camila le enseñó lo básico que el ego olvida: limpiar, etiquetar, respetar tiempos, escuchar al que sabe aunque no tenga título. El chef repitió gestos con humildad torpe. El agua comenzó a temblar, no por prisa, sino por calor constante. La cocina parecía recuperar un pulso distinto, menos violento, más humano.

Al salir, Camila apagó el fuego y dejó la olla lista para el día siguiente. El chef se quedó mirando la llama morir. En ese gesto, entendió que mandar no es encender incendios; es saber cuándo apagar. Cuando Camila tomó su bolso, el chef quiso decir algo más, pero temía sonar egoísta otra vez.

Camila caminó hacia la puerta, y antes de cruzarla se giró. La cocina, silenciosa, parecía esperar una sentencia. El chef también. Y entonces Camila dijo su frase final, tranquila y clara, que dejó al chef sin palabras y a la cocina completamente paralizada:

“No me digas cómo cocinar… porque yo soy la hija de la mujer a la que no escuchaste.”