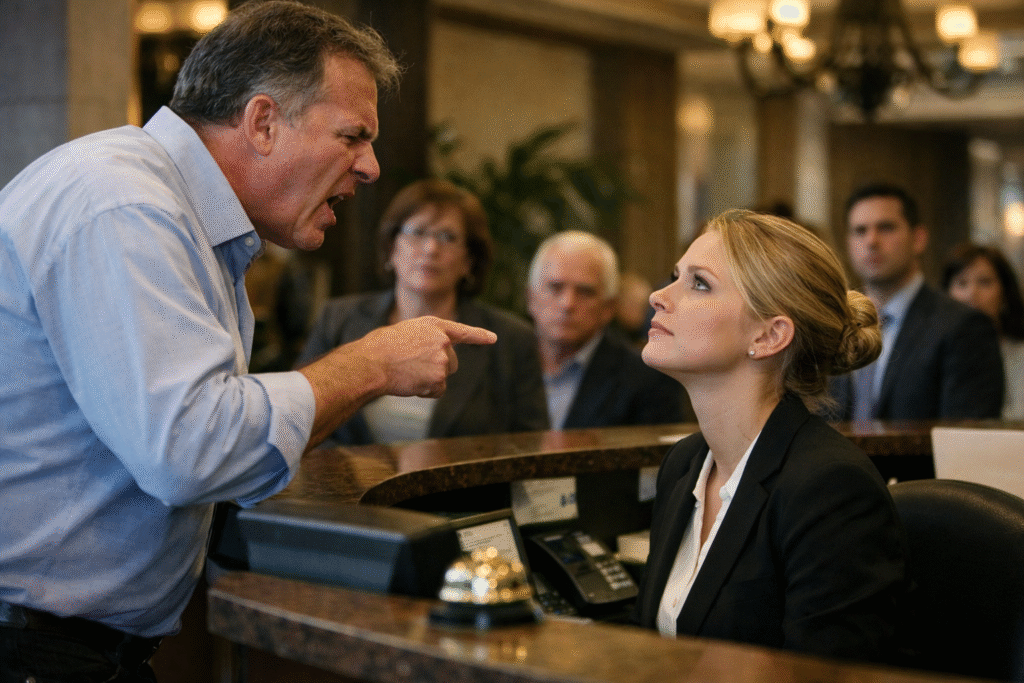

Daniela lo miró como si estuviera leyendo un cartel invisible sobre su cabeza. La frase que soltó no fue un grito ni una amenaza; fue una sentencia profesional, dicha con una calma que cortó el aire. “Señor, usted ya fue notificado. Y el sistema no olvida.” El cliente tragó saliva, y el mármol pareció más frío.

El hombre intentó recuperar el control con una risa corta, falsa, demasiado alta. Dijo que todo era un malentendido, que conocía a “gente importante”, que el hotel perdería prestigio si lo humillaban allí. Daniela no se defendió: abrió un módulo de seguridad, sin dramatizar, y dejó que los datos hablaran por ella.

En la pantalla apareció un historial: accesos fallidos, intentos fuera de horario, cambios de contraseña solicitados desde un dispositivo no registrado. No era un error; era un patrón. Daniela señaló una línea, luego otra, como quien explica una factura. “Estos intentos activan bloqueo automático. Esto, además, genera reporte interno. Y esto… notificación a la central.”

El guardia se colocó a un costado del cliente, sin tocarlo, pero ocupando el espacio exacto para que no pudiera acercarse más al mostrador. El gerente dio un paso y, por primera vez, el lobby lo escuchó hablar con voz firme. “Señor, necesito su identificación y su reserva. Ahora.” La palabra “ahora” cayó como una llave girando.

El cliente sacó una cartera elegante, pero sus manos temblaban. Entregó un documento y una tarjeta. Daniela los tomó con guantes de cortesía, como siempre, aunque la tensión le apretaba el estómago. Se acordó de su mamá repitiendo: “No te rebajes, hija. Respira. Hazlo bien.” Y lo hizo impecablemente.

Al introducir los datos, el sistema no mostró una reserva activa. Mostró algo peor: una reserva cancelada por “incumplimiento de condiciones”, con una nota interna marcada en amarillo: “Amenazas al personal, intento de acceso a habitaciones ajenas, disputa previa.” El gerente frunció el ceño, pero Daniela mantuvo la cara neutra, como si fuera un trámite cualquiera.

“Eso es mentira,” escupió el cliente. Su voz volvió a subir, pero ya no tenía público cómplice. Los ejecutivos apurados se habían detenido. Una pareja con niño observaba, el niño con ojos enormes. Daniela notó algo: el hombre buscaba que alguien lo validara. Nadie lo hizo. El silencio se convirtió en pared.

Daniela no lo miró con desprecio; lo miró con precisión. “Señor, si usted no tiene reserva activa, no puedo generarle llave. Y si aparece esta alerta, mi obligación es llamar a seguridad corporativa.” El cliente apretó los dientes, como si quisiera romper la frase. Pero no había rendija para discutirla.

“Yo solo quería entrar al piso doce,” se le escapó, y fue como si se delatara solo. Una pausa mínima. Una palabra que no debía decir. Daniela no sonrió. Solo repitió, despacio: “¿Piso doce?” Y entonces giró el monitor hacia el gerente, mostrando una lista de habitaciones y una marca roja junto a una en específico.

La habitación marcada no era cualquiera: era la suite de una huésped protegida por protocolo, con restricción de privacidad y acompañamiento de seguridad. Daniela no dijo el nombre. No hacía falta. El gerente lo entendió con una mirada. El guardia, también. El cliente sintió que el mundo se le inclinaba encima, y retrocedió un paso instintivo.

El gerente habló con educación, pero su tono dejó de ser hotelero y pasó a ser institucional. “Señor, por su seguridad y la de nuestros huéspedes, le pediré que nos acompañe a una sala privada.” El cliente quiso negarse, pero el guardia ya estaba preparado. Daniela cerró el módulo, guardó la compostura, y sintió el corazón golpeándole las costillas.

La sala privada era pequeña, con una mesa limpia, dos sillas, una cámara discreta y una luz que no perdonaba. Allí, el cliente dejó de actuar para el lobby, y se quedó sin escenario. El gerente se sentó frente a él. El guardia se quedó de pie, firme. Daniela permaneció a un costado, como testigo técnico, sin perder la calma.

“Explique por qué intentó acceder a un piso que no corresponde a su reserva,” dijo el gerente. El hombre se pasó la mano por la frente. Comenzó con excusas: que lo habían invitado, que lo esperaban, que solo quería “hablar”. Daniela escuchaba y pensaba en el patrón: siempre era “hablar”, nunca era inocente, nunca era casual.

El gerente solicitó el correo de confirmación. El hombre mostró un mensaje en el teléfono, pero al acercarlo se notaba el detalle: era una captura, sin encabezados, sin número de reserva, sin fecha completa. Daniela señaló con suavidad lo técnico, como si corrigiera una impresora. “Este formato no es nuestro. Y la tipografía del código no coincide.” Eso lo derrumbó.

El cliente se enojó consigo mismo y lo proyectó. “¡Tú no eres nadie!” le gritó, pero ya no era el lobby; era una sala con cámara. Daniela sostuvo su mirada sin levantar la voz. “Soy la persona que impide que usted suba donde no debe. Y soy la persona que deja constancia de lo que está ocurriendo.” Sus palabras no fueron drama: fueron protocolo.

El gerente llamó a seguridad corporativa. Un altavoz, una voz al otro lado, preguntas rápidas, precisas. Daniela explicó los registros: hora, dispositivo, intentos, el nombre completo, la alerta previa. La voz del altavoz guardó un segundo de silencio y luego dijo: “Procedan con expulsión inmediata. No confrontación. Documento y acompañamiento.” El cliente perdió el último resto de superioridad.

Entonces soltó algo que lo delató todavía más: “Ella me debe una explicación.” El gerente levantó una ceja. “¿Quién?” El hombre titubeó. Daniela sintió un frío extraño en la nuca. No era solo un huésped enfadado. Era alguien que buscaba a una persona específica. Y el sistema lo había cazado antes de que llegara al ascensor.

El guardia pidió el teléfono para verificar identidad. El hombre se resistió, pero terminó entregándolo. En la galería había fotos del lobby tomadas minutos antes, y una de la pantalla del mostrador, capturada en un reflejo. Daniela tragó saliva. Eso no era casualidad. Era recolección. Era insistencia. El guardia miró al gerente: no hacía falta decirlo.

La seguridad corporativa ordenó llamar a la policía, pero con discreción para no escalar. El gerente asintió. Daniela, sin moverse, sintió que por dentro temblaba. No por el grito, sino por la certeza: si el hombre lograba llegar a esa suite, alguien podría haber sufrido una tragedia. El pensamiento la apretó como un cinturón.

Mientras esperaban, el cliente intentó negociar. Prometió dinero, amenazó con reseñas, insinuó conexiones. El gerente, más frío que el mármol del lobby, respondió: “Usted ya no es cliente. Usted es un riesgo.” Daniela observó cómo una frase bien puesta puede cambiar el destino de una noche. El hombre, al fin, se quedó callado.

Cuando llegaron los oficiales, el proceso fue rápido. Identificación, preguntas, acompañamiento. No hubo esposas en el lobby, no hubo espectáculo. Solo una salida por la puerta lateral, bajo una lluvia fina que hacía brillar la acera. Daniela volvió a su puesto como si regresara de un incendio. Por fuera, intacta. Por dentro, despierta.

Esa noche, el lobby recuperó su ruido, pero el ambiente había cambiado. Las ruedas de las maletas sonaban más suaves, como si la gente evitara hacer eco del momento. Daniela atendía check-ins con sonrisa profesional, pero su mente repetía la palabra que lo inició todo: “Piso doce.” Cada vez que alguien mencionaba un número, ella lo escuchaba como una posible alarma.

El gerente se acercó cuando el turno aflojó. No trajo flores ni discursos. Trajo algo mejor: respeto directo. “Hiciste lo correcto,” le dijo, y se detuvo, como eligiendo con cuidado. “Nos evitaste un problema serio.” Daniela asintió. No se sintió heroína. Se sintió útil. Eso, para alguien acostumbrada a ser invisible, era una victoria silenciosa.

A la mañana siguiente, seguridad corporativa pidió una declaración formal. Daniela firmó documentos, describió la secuencia, adjuntó registros. En un formulario, tuvo que escribir su cargo: “Recepcionista nocturna.” Le molestó la etiqueta, pero no la realidad. Sabía que el poder de una persona no siempre coincide con su título. A veces coincide con su criterio.

El rumor se filtró entre empleados. Algunos la miraban con admiración, otros con un respeto nuevo, casi cuidadoso. Hubo quien dijo que se “puso respondona”, y ese comentario le dolió más que el insulto del cliente. Daniela entendió algo: a mucha gente le incomoda que una mujer ponga límites sin pedir permiso. Esa incomodidad también era parte del trabajo.

Días después, llegó un correo interno: el hotel implementaría una mejora de seguridad en el mostrador, filtros nuevos, y una capacitación obligatoria para el personal. En el mensaje, sin decir su nombre, se mencionaba “una actuación ejemplar del equipo de recepción”. Daniela sonrió sola, como si guardara una luz en el bolsillo. Era una victoria pequeña, pero real.

Esa misma tarde, una huésped se acercó con una caja de té fino. “Yo estaba allí,” dijo. “Vi cómo lo manejaste. Gracias.” Daniela no supo qué contestar al principio. Se le apretó la garganta. Luego solo dijo: “Es mi trabajo.” La huésped negó con la cabeza. “No. Fue tu carácter.” Y le apretó la mano con gratitud.

La policía informó que el hombre tenía antecedentes de acoso y violación de órdenes de restricción, y que su presencia en el hotel no era accidente. Daniela sintió un golpe de rabia, pero también alivio. Si hubiera cedido por cansancio, por miedo al escándalo, por ese impulso de “evitar problemas”, la historia sería otra. Ella había elegido el camino difícil.

Sin embargo, el triunfo no la dejó tranquila. Empezó a notar detalles: sombras que entraban y salían, miradas largas, preguntas extrañas. Nada concreto, pero su instinto, afilado por esa noche, ya no dormía. Había aprendido a leer el lobby como un tablero. Y una parte de ella sospechaba que aquel hombre no actuaba completamente solo.

Un viernes, llegó un sobre sin remitente a recepción. Dentro había una nota breve, escrita a mano: “Te crees lista.” Nada más. Daniela sintió que la espalda se le helaba. El gerente activó un protocolo: cámaras revisadas, acceso restringido, reporte. Daniela no pidió descanso. No por orgullo, sino por decisión: no iba a permitir que el miedo dictara su vida.

Esa noche, mientras el lobby brillaba otra vez, Daniela se encontró pensando en su familia, en las deudas, en sus clases nocturnas. Había sobrevivido a cosas más duras que un cliente gritando. Pero ahora sabía algo: la dignidad se defiende en público y se cuida en privado. Y ella estaba lista para ambas batallas.

Entonces ocurrió lo inesperado: el ascensor del ala norte se detuvo en el piso equivocado, sin solicitud registrada. Una alerta silenciosa apareció en el sistema, igual que la primera vez, pero con un detalle nuevo: la tarjeta usada pertenecía a un empleado. Daniela sintió el pulso en los dedos. El juego no había terminado. El verdadero clímax venía subiendo.

Daniela no corrió. No gritó. Hizo lo que hacen los que saben: asegurar primero, preguntar después. Bloqueó remotamente el ascensor, activó “modo inspección”, y envió una notificación al gerente y a seguridad en un solo clic. Su pantalla mostró la tarjeta: personal de mantenimiento, turno diurno, pero usada a medianoche. Alguien había prestado, robado o falsificado acceso interno.

El gerente llegó con dos guardias. Daniela explicó en frases cortas, sin adornos, como una cirujana. “Ascensor detenido sin solicitud. Tarjeta de empleado. Piso doce.” Nadie tuvo que preguntar por qué importaba ese piso. Todos recordaban la noche del lobby en silencio. Subieron por la escalera de servicio, sin sirenas, sin luces, con pasos medidos.

En el pasillo del doce, la alfombra parecía absorber el sonido. Un guardia adelantó la linterna. Frente a la puerta de la suite protegida, había un carrito de limpieza. Demasiado bien colocado. Demasiado perfecto. El gerente hizo una seña. El segundo guardia revisó el carrito y encontró una placa falsa con el logo del hotel, recién impresa, todavía con bordes ásperos.

Del otro lado de la puerta, alguien intentó deslizar una tarjeta. El lector pitó en rojo: bloqueo total. Hubo un segundo de quietud, y luego una respiración frustrada. El guardia golpeó una vez, fuerte, con autoridad. “Seguridad del hotel. Aléjese de la puerta.” Un cuerpo se apartó rápido. Pasos. Una carrera hacia las escaleras.

Lo interceptaron en el rellano: no era el cliente del lobby. Era otro hombre, más joven, con uniforme incompleto y credencial mal plastificada. En su bolsillo, un juego de tarjetas y un teléfono con fotos del mismo piso. Daniela, abajo, observaba las cámaras en tiempo real, viendo la captura como si fuera una escena ensayada. Le temblaron las manos, pero no la voz.

La policía llegó sin espectáculo. Esta vez sí hubo esposas, porque hubo evidencia y fuga. En el informe, se conectaron puntos: el primer hombre había intentado entrar por la fuerza social; el segundo, por la fuerza del sistema. Dos vías, un mismo objetivo. Daniela sintió asco y orgullo a la vez: asco por la intención, orgullo por haber cerrado las puertas correctas.

Al amanecer, la huésped protegida fue informada con discreción y trasladada a otra propiedad bajo custodia. Nadie en redes supo el detalle. Nadie en el lobby tuvo show para comentar. Pero los que trabajaban allí entendieron lo esencial: una recepcionista había sostenido la línea cuando todos preferían mirar a otro lado. Daniela no salvó “la reputación”. Salvó tiempo, espacio, seguridad.

Días después, en una reunión interna, el director regional preguntó quién detectó el primer intento. El gerente, sin dudar, dijo su nombre completo: “Daniela.” Fue la primera vez que lo escuchó pronunciado con autoridad delante de todos. El director la miró y dijo: “Tu criterio evitó un incidente grave. Quiero proponerte para supervisión de turno.” Daniela tragó saliva. No era un sueño. Era mérito.

Esa noche, antes de empezar clases, Daniela pasó por el lobby. El mármol seguía brillando, los ejecutivos seguían corriendo, las maletas seguían rodando. Pero algo era distinto: cuando ella caminaba, la gente la miraba como se mira a alguien que sostiene un lugar. No por miedo. Por respeto. Y Daniela entendió que la invisibilidad no se rompe gritando, sino actuando.

El gerente le devolvió el sobre sin remitente, ya archivado como evidencia. “Nunca más volverán a tocarte así,” le dijo. Daniela miró el papel y, con calma, lo guardó en su bolso. No como trofeo, sino como recordatorio: el miedo puede llegar sin aviso, pero la preparación también. Ella ya no era solo quien daba llaves. Era quien las negaba cuando debía.

Y la frase final que dejó al primer cliente sin palabras, la que paralizó el lobby, por fin se entendió completa cuando todo terminó: “No soy ‘solo’ la recepcionista, señor… soy la última puerta antes de que usted se convierta en un caso.”