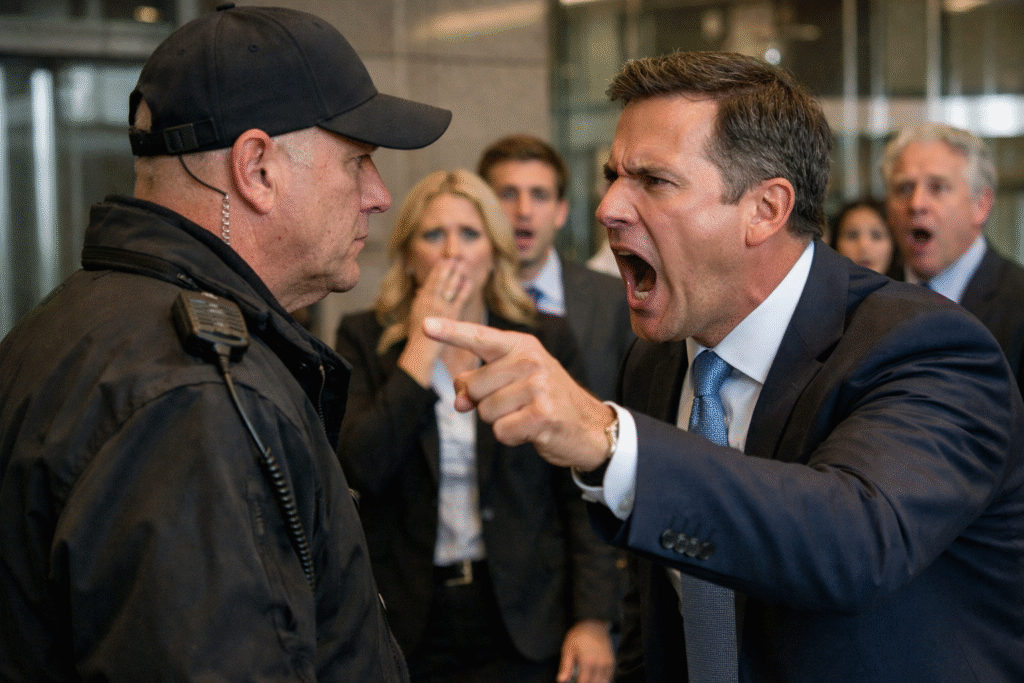

El ejecutivo respiró como toro herido y levantó la barbilla, como si la torre entera le perteneciera. Daniel no se movió. Solo señaló el arco detector con una mano abierta, sin agresión. “Protocolo estándar”, dijo, con voz de quien ha visto incendios empezar con una chispa mínima. Las pantallas del lobby reflejaron un brillo frío en su rostro.

El asistente intentó intervenir con una sonrisa nerviosa, pero la sonrisa se le quebró al notar que tres empleados estaban grabando con sus móviles. En Chicago, los rumores suben más rápido que los ascensores. El ejecutivo notó las cámaras, y su ira se volvió calculada: no quería parecer culpable, solo intocable. Aun así, sus dedos temblaron un segundo.

Daniel inclinó la pantalla del sistema, como quien muestra un espejo. Ahí, una lista de accesos fuera de horario, permisos temporales convertidos en permanentes, puertas abiertas sin registro de tarjeta. No era una acusación directa; era un mapa. “Esto apareció esta semana”, agregó Daniel. “Y hoy, usted intenta evitar la revisión. Eso coincide demasiado.”

Un supervisor del edificio, traje gris, llegó con la sonrisa corporativa de siempre. “Señor, quizá podamos resolverlo discretamente”, sugirió, mirando a Daniel como si fuera un obstáculo. Daniel sostuvo la mirada. “Discreto es lo que nos trajo aquí”, contestó. La palabra “discreto” dejó de sonar elegante; sonó a escondite.

El ejecutivo soltó una risa corta, falsa. “¿Vas a detenerme por un maldito detector? Soy vicepresidente regional. Podría comprarte el sueldo de diez años.” Daniel tragó saliva, pero no retrocedió. “No se trata de su cargo, señor. Se trata de lo que entra… y de lo que intenta salir.” Aquello fue como apagar la música en una fiesta.

El lobby se quedó quieto de verdad. Un grupo de analistas que esperaba café dejó de hablar. Una mujer en recepción apretó el botón de seguridad sin mirar. Daniel lo vio, y esa señal invisible le dio respaldo. Había reglas internas para situaciones así, pero casi nadie las aplicaba a los intocables. Daniel sí. Y eso fue lo que cambió el aire.

El ejecutivo dio un paso al frente, invadiendo el espacio. Su perfume caro se mezcló con el olor metálico del arco detector. “¿Crees que me asustas?” susurró. Daniel mantuvo el tono sereno: “No quiero asustarlo. Quiero revisarlo.” En la calma de Daniel había algo peor que amenaza: había certeza, una que el ejecutivo no podía comprar.

Entonces Daniel pronunció la frase que no se olvida en un edificio corporativo: “Señor, su identificación está marcada.” No dijo “sospechoso”; dijo “marcada”, como si el sistema fuera un juez silencioso. El asistente abrió los ojos, buscando una salida. El supervisor tragó duro. El ejecutivo, por primera vez, parpadeó lento.

“Eso es imposible”, respondió el ejecutivo, demasiado rápido. Daniel tocó otra pestaña del sistema y aparecieron alertas: “Riesgo interno”, “Acceso a bóveda digital”, “Solicitud de escolta no autorizada”. Nadie sabía que existían esas etiquetas, y sin embargo estaban ahí, colgando como un letrero luminoso sobre su cabeza. La reputación del ejecutivo empezó a resquebrajarse.

El supervisor levantó las manos, como apaciguando un incendio. “Daniel, hablemos atrás”, dijo. Pero Daniel negó con la cabeza. “No atrás. Aquí. Con cámaras. Con testigos.” Su voz no subió; el poder no siempre grita. Esa decisión, la de hacerlo público, fue el primer golpe real. El ejecutivo entendió que el lobby ya no era su escenario.

El ejecutivo dio media vuelta hacia los torniquetes, intentando pasar por fuerza. Daniel apretó un botón, y los torniquetes se bloquearon con un chasquido seco. El sonido fue pequeño, pero humillante. La torre entera parecía escuchar. “Señor”, dijo Daniel, “si cruza sin revisión, debo activar protocolo rojo.” Y el edificio, por primera vez, creyó al guardia.

“Protocolo rojo” era una frase que existía más en manuales que en la realidad. Pero Daniel la había estudiado como quien estudia una salida de emergencia antes del fuego. Con esa palabra, no solo se cerraban puertas: se encendían grabaciones, se duplicaban registros, se avisaba a seguridad corporativa externa. Era un botón que nadie quería ver activado porque significaba una sola cosa: algo grave.

El ejecutivo rió otra vez, pero ahora sonó hueco. “Hazlo”, retó, convencido de que el edificio se doblaría por él. Daniel miró al supervisor, esperando que al menos no estorbara. El supervisor parecía dividido entre su miedo a los superiores y el miedo a quedar en evidencia. Daniel presionó el botón. Una alarma silenciosa se disparó en la red, no en el aire.

En la pantalla, el sistema cambió de color. Daniel no miró al ejecutivo; miró a las puertas laterales, a los ascensores, a los reflejos. Sabía que cuando alguien se ve acorralado, busca rutas: salida de emergencia, baño, recepción, cualquier grieta. El ejecutivo, efectivamente, giró hacia un pasillo que conducía a estacionamiento privado. Daniel ya lo había anticipado y lo cerró desde el panel.

“¿Qué demonios estás haciendo?” gritó el ejecutivo, ahora sí, con pánico filtrándose. El asistente le tocó el brazo, suplicando silencio. Pero era tarde: dos guardias del turno interno aparecieron, y detrás de ellos, una mujer con credencial azul marino: Seguridad Corporativa. No venía corriendo; venía con la calma de quien ya leyó el expediente.

La mujer no se presentó con cortesía. “Señor, por favor, acompáñeme.” El ejecutivo intentó recuperar control con el tono de mando. “Usted no sabe con quién habla.” Ella levantó una tablet y mostró una orden interna de retención preventiva. No era policía aún, pero en ese edificio, esa orden valía como esposas. El ejecutivo miró alrededor buscando aliados. No encontró.

Daniel respiró por primera vez con profundidad. Su corazón golpeaba, pero su cara no lo delataba. Sabía que si se veía triunfante, lo convertirían en villano. Si se veía débil, lo aplastarían después. Así que se mantuvo igual: profesional, firme. La mujer de Seguridad Corporativa lo miró un segundo, como reconociendo a alguien que hizo lo correcto.

El ejecutivo, acorralado, bajó la voz como si confesara un secreto. “Mira, podemos arreglar esto. Dinero, ascenso, lo que quieras.” La oferta salió automática, reflejo de años comprando puertas. Daniel no se ofendió; solo respondió: “No estoy aquí para ganar. Estoy aquí para impedir que alguien pierda la vida.” La frase cayó y el lobby se enfrió más.

La mujer de Seguridad Corporativa pidió la revisión. El ejecutivo, sudando, se negó. Dos guardias se colocaron a los lados, sin tocarlo todavía. Daniel hizo una seña mínima: paciencia. El ejecutivo buscó el bolsillo interior de su saco como quien busca un argumento final. Ese gesto lo delató. La mujer alzó la mano. “No meta la mano. Ahora.” Pero ya era tarde.

El ejecutivo sacó un dispositivo pequeño, negro, del tamaño de un encendedor. Lo sostuvo un segundo, indeciso, y esa indecisión lo traicionó más que el objeto. Daniel sintió un golpe en el estómago: no era arma común. Era tecnología. Algo diseñado para pasar desapercibido. Y en un edificio de información, la tecnología era más peligrosa que un cuchillo.

“Eso no es suyo”, dijo Daniel, seguro sin haberlo tocado. El ejecutivo apretó el objeto como si fuera su última llave. “No entiendes lo que haces”, murmuró. Daniel dio un paso corto hacia el panel y bloqueó la red del lobby, aislando terminales cercanas. La mujer de Seguridad Corporativa ordenó: “Bolsa de evidencia. Ahora.” El asistente empezó a llorar sin sonido.

El ejecutivo levantó el dispositivo hacia la tablet de la mujer, intentando algo. Daniel reaccionó, golpeó el brazo del ejecutivo con precisión y el aparato cayó al suelo. El sonido fue mínimo, pero la pantalla del lobby parpadeó como si hubiera recibido un susto eléctrico. Todos retrocedieron. Daniel sintió que ese objeto no era solo prueba: era detonante de algo que ya había empezado.

El dispositivo, en el suelo, emitió una luz tenue, casi invisible, como un ojo que despierta. La mujer de Seguridad Corporativa lo cubrió con una caja metálica de bloqueo de señal, y la luz murió. Daniel tragó saliva. “Eso era un replicador”, dijo ella, y el lobby no entendió la palabra, pero sí entendió el miedo en su tono. “Copiaba credenciales y tokens de acceso.”

El ejecutivo, al ver su plan fallar, se convirtió en alguien distinto: ya no era arrogante, era peligroso. “Ustedes no saben lo que hay arriba”, soltó, señalando los ascensores. Daniel sintió un frío real. “¿Qué hay arriba?” preguntó la mujer. El ejecutivo sonrió sin humor. “Una bóveda. Y algo que no debía salir de ahí. Hoy salía. Conmigo.”

El supervisor, pálido, balbuceó que no existía ninguna bóveda. Daniel negó con la cabeza. “Existe. Piso cuarenta y dos. Acceso restringido. Yo lo vi en planos antiguos.” La mujer lo miró con interés: Daniel no hablaba por intuición, hablaba por memoria y obsesión responsable. En seguridad, recordar detalles es sobrevivir. Daniel había guardado ese dato como quien guarda una llave para el peor día.

La mujer dio una orden por radio: “Bloqueo de ascensores al cuarenta y dos. Revisen cámaras del corredor norte.” Las puertas del ascensor hicieron un clic y se apagaron los indicadores. El ejecutivo se alteró. “¡No! ¡No entienden! Si lo bloquean, él…” Se mordió la lengua demasiado tarde. Daniel lo clavó con la mirada. “¿Él quién?” El ejecutivo apretó los dientes. Silencio. Ese silencio fue confesión.

De repente, una notificación explotó en la pantalla de Daniel: “Intento de acceso remoto a bóveda digital.” Alguien, en ese mismo instante, estaba usando credenciales clonadas para abrir algo desde dentro. Daniel sintió el golpe de realidad: el ejecutivo no trabajaba solo. Era apenas la cara visible. El verdadero ladrón ya estaba arriba, moviéndose entre oficinas como sombra.

La mujer de Seguridad Corporativa miró a Daniel. “¿Puedes guiarnos?” Daniel asintió. No era su trabajo subir, pero era su deber evitar que el daño creciera. Tomaron las escaleras, porque los ascensores estaban bloqueados, y cada escalón sonó como un conteo regresivo. Daniel iba delante, escuchando el edificio: ventilación, puertas, pasos. Un rascacielos también respira cuando algo va mal.

En el piso treinta, encontraron una puerta de servicio entreabierta, algo raro en un domingo. Daniel la empujó con cuidado. Dentro, un pasillo oscuro y un olor a cable caliente. Avanzaron. La mujer señaló una cámara: la luz roja estaba apagada. Alguien había cortado la grabación. Daniel sintió rabia, pero no la usó: la rabia hace ruido. Y el ruido mata.

Cuando llegaron al cuarenta y uno, escucharon un pitido agudo, como una alarma ahogada. Daniel pegó la oreja a la puerta de escalera. Del otro lado, pasos rápidos. La mujer susurró: “Dos, quizá tres.” Daniel contó respiraciones, midió ritmos. No eran empleados perdidos; eran personas con propósito. Y en un edificio corporativo, el propósito clandestino siempre tiene precio.

Daniel abrió la puerta de golpe, y el pasillo del cuarenta y uno se llenó de luz fría. Al fondo, una figura con capucha corría hacia el acceso restringido del cuarenta y dos. Daniel vio un maletín rígido, del tipo que no protege papeles, sino cosas que no deben golpearse. “¡Alto!” gritó la mujer. La figura no se detuvo. Daniel corrió, sintiendo años de cansancio caerle encima.

La figura llegó a un lector biométrico y acercó una mano enguantada. El lector parpadeó en verde. Daniel se quedó helado: guante con huella falsa. Tecnología de alto nivel. La puerta empezó a abrirse. Daniel lanzó su cuerpo contra ella antes de que cediera del todo. La puerta chirrió, atrapándolo. Dolor. Pero la apertura se frenó. Daniel, con dientes apretados, sostuvo el umbral como si sostuviera el mundo.

La figura lo miró por primera vez: ojos claros, fríos, sin sorpresa. “Eres solo un guardia”, dijo, repitiendo la frase como maldición. Daniel sintió el eco del lobby y, con una fuerza nacida del deber, respondió: “Soy el último.” La mujer alcanzó a la figura, y el maletín golpeó el suelo. Algo dentro vibró. Daniel supo que, si se abría, el edificio cambiaría para siempre.

El maletín quedó entre los tres como una bomba sin cables visibles. La figura encapuchada retrocedió un paso, midiendo opciones. La mujer de Seguridad Corporativa sacó esposas y ordenó: “Manos arriba.” La figura rió, suave. “Si me detienen, pierden igual.” Daniel no quitó su cuerpo de la puerta; el metal le mordía el hombro. “No si lo que buscas no sale”, dijo.

Desde su radio, una voz temblorosa avisó: “El ejecutivo está hablando. Dice que hay un plan de extracción. Dice que la bóveda contiene ‘la llave’.” Daniel cerró los ojos un instante. “La llave” en una empresa de datos podía significar todo: acceso a cuentas, identidades, secretos de clientes, chantajes listos. Era un arma sin pólvora. La peor clase. Daniel abrió los ojos y tomó aire.

La figura encapuchada se lanzó hacia el maletín, intentando recuperarlo. La mujer lo interceptó, y ambos chocaron contra la pared. Daniel soltó la puerta un segundo y el mecanismo intentó abrir otra vez. El pitido del lector volvió. Daniel, sin pensar, arrancó el panel de emergencia y tiró del cable principal. Chispas. El pasillo olió a ozono. La puerta se quedó muerta, sellada.

La figura gritó de frustración, como si le hubieran cerrado el mundo. Daniel se apoyó en la pared, respirando fuerte. La mujer logró inmovilizar al intruso y le puso las esposas. “¿Quién te envió?” preguntó ella. El intruso la miró y dijo algo que heló más que el viento del lago Michigan: “No me envió alguien. Me envió un contrato.” El edificio, entonces, no tenía enemigo. Tenía mercado.

Seguridad corporativa llegó con refuerzos. El maletín fue aislado y llevado a un laboratorio interno, con cadena de custodia. Daniel bajó por escaleras como si cargara todo el rascacielos en la espalda. Cuando regresó al lobby, encontró al ejecutivo sentado, derrotado, con la corbata floja y la mirada rota. Ya no parecía poderoso; parecía descubierto. El asistente lo evitaba como si quemara.

La mujer de Seguridad Corporativa se acercó a Daniel y habló bajo: “Tu instinto nos salvó. Si ese replicador clonaba tokens del piso cuarenta y dos, habrían vaciado la bóveda en minutos.” Daniel asintió, sin celebrar. “No fue instinto”, corrigió. “Fue protocolo.” Y en esa frase estaba su victoria: demostrar que el protocolo existe para cuando el ego falla.

El supervisor del edificio llegó con sudor en la frente. “Daniel, yo… no sabía.” Daniel lo miró con cansancio limpio. “Sí sabía. Solo no quería saber.” El supervisor abrió la boca, pero no encontró defensa. Porque en las empresas, hay dos tipos de ignorancia: la real y la conveniente. Y la conveniente es cómplice. Daniel no lo insultó. A veces, el silencio es la condena más exacta.

Esa noche, los empleados recibieron un correo de “incidente controlado” y “sin riesgo para el personal”. Nadie mencionó el nombre del ejecutivo, pero todos lo supieron. Nadie mencionó a Daniel, pero muchos preguntaron quién era “el guardia”. En la cafetería del piso doce, alguien dijo: “Fue un tipo con uniforme que no se vendió.” Y esa frase viajó como leyenda.

Al día siguiente, llegaron auditores externos y gente de trajes más caros que el lobby. Preguntaron por registros, por cámaras, por Daniel. A Daniel lo hicieron esperar, como siempre hacen con quien no tiene rango. Pero esta vez, la espera no lo humilló. Lo confirmó: cuando el sistema tiembla, los que sostienen la pared son los últimos a los que agradecen… y los primeros que necesitan.

Finalmente, en una sala de juntas, frente a una ventana enorme, un directivo le habló a Daniel con voz pulida: “Queremos reconocerte.” Daniel vio el reflejo de la ciudad en el vidrio y pensó en el maletín, en el cable arrancado, en la puerta sellada con su cuerpo. “No quiero reconocimiento”, dijo. “Quiero que dejen de marcar excepciones para gente con poder.” La sala tragó saliva.

El directivo intentó sonreír. “Eres valiente.” Daniel negó lentamente. “No. Soy consistente.” Y esa palabra golpeó más que cualquier heroísmo, porque la consistencia es lo que destruye las redes de favoritismo. Daniel se levantó y, antes de salir, soltó la frase que dejó a todos helados, como prometía la historia desde el principio: “Si yo pude detenerlo aquí abajo… imaginen cuántos lo dejaron pasar allá arriba.”

Cuando Daniel volvió a su puesto, el lobby parecía el mismo, pero no lo era. Los torniquetes seguían girando, las cámaras seguían grabando, el café seguía oliendo igual. Pero ahora, cada persona que pasaba por el detector recordaba algo incómodo: el uniforme no mide el valor de una decisión. Y en ese rascacielos de Chicago, el día que un guardia dijo “no”, la impunidad perdió su acceso.