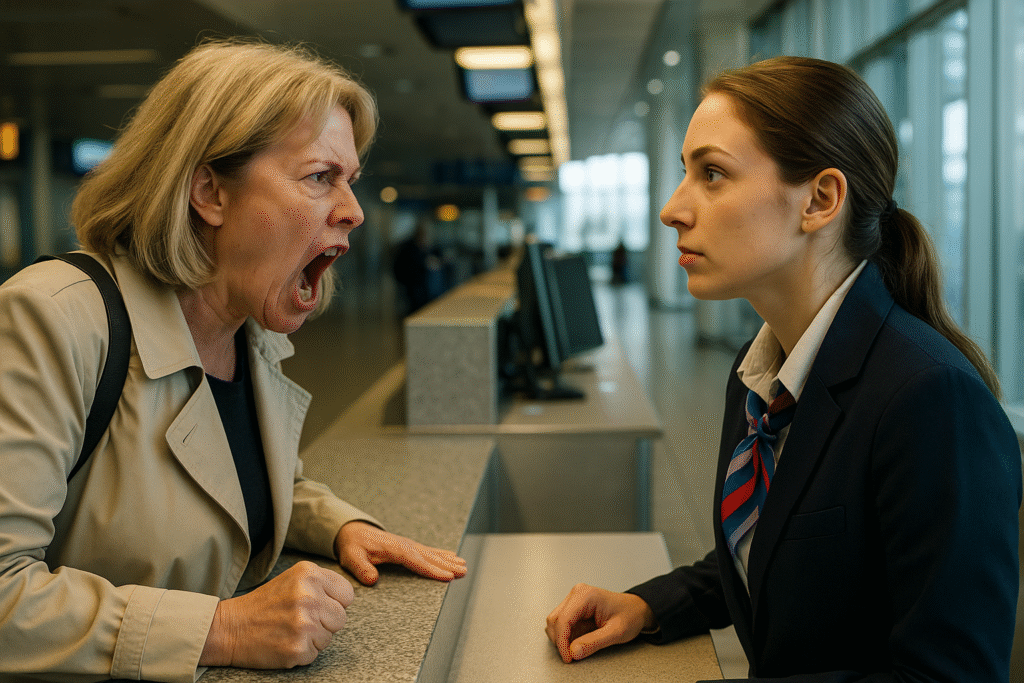

La terminal seguía inmóvil mientras Paula mantenía la mirada firme, sostenida únicamente por su propia dignidad. La pasajera, completamente fuera de sí, parecía incapaz de comprender que por primera vez alguien no estaba dispuesto a dejarse pisotear. Paula sintió cómo su respiración se estabilizaba y su postura se enderezaba, como si algo dentro de ella finalmente despertara.

La pasajera frunció el ceño, incapaz de aceptar que una empleada a la que consideraba inferior no retrocediera. El murmullo de los viajeros comenzó a moverse como una ola silenciosa hacia donde ambas estaban. Nadie hablaba, pero todos observaban. El aire parecía cargado de electricidad, como si algo estuviera a punto de romperse.

Un supervisor apareció al fondo, caminando con pasos rápidos, tratando de evaluar la situación antes de intervenir. Pero incluso él se detuvo al notar la expresión de Paula, una mezcla perfecta entre profesionalismo y valentía. Ese tipo de postura no se veía todos los días. Muchos comenzaron a pensar que algo grande estaba por ocurrir.

Paula tomó aire lentamente, dejando que cada fibra de su cuerpo se alineara con lo que estaba a punto de hacer. Recordó los insultos previos de otros pasajeros, las miradas despectivas, las horas interminables repitiendo información que nadie escuchaba. Pero nunca antes había sentido un golpe emocional tan profundo como el que aquella mujer le había dado.

La pasajera golpeó el mostrador de nuevo, más fuerte que antes, intentando recuperar el control de la situación. Pero esa vez, su gesto ya no intimidó a nadie. Algunos viajeros comenzaron a grabar discretamente con sus teléfonos. Otros cruzaron los brazos, esperando ver cómo aquella empleada respondía con una fuerza que nadie imaginaba.

Paula apoyó ambas manos sobre el mostrador, no para confrontar, sino para anclarse. Era un gesto medido, preciso, indispensable para mantener la calma. Sabía que cada palabra que dijera podría definir no solo ese momento, sino su futuro entero en la empresa. Pero también sabía que callar significaría renunciar a su propia dignidad.

La pasajera bufó con violencia, frustrada por no recibir la sumisión habitual. Sus joyas tintinearon mientras alzaba la mano exigiendo una respuesta inmediata. Sin embargo, aunque su cuerpo intentaba imponerse, su mirada demostraba inseguridad. Había algo en Paula que la descolocaba por completo, algo que no esperaba en absoluto.

Paula inclinó apenas su rostro, sin perder el contacto visual. Ese movimiento pequeño, medido, provocó un silencio tan pesado que incluso los altavoces del aeropuerto parecieron apagarse. En ese instante, todos supieron que lo que estaba por decir no sería una simple respuesta, sino una declaración imposible de ignorar.

Un niño tiró de la mano de su padre y susurró que la señora estaba siendo mala. El hombre asintió, sin apartar la vista de Paula. La escena estaba alcanzando un nivel inesperado, casi cinematográfico. Y aun así, Paula mantenía la compostura de una profesional acostumbrada a cargar mundos sin pedir reconocimiento alguno.

La pasajera exhaló con impaciencia, moviendo el bolso caro sobre el mostrador. Quería recuperar la autoridad perdida, pero era evidente que ya no tenía el dominio. La gente la miraba no como víctima de un retraso, sino como la responsable de un acto vergonzoso. Los roles habían cambiado sin aviso.

Paula decidió finalmente hablar, pero antes de hacerlo, dejó que su respiración bajara. Pensó en su madre, quien siempre le dijo que jamás permitiera que nadie la hiciera sentir menos. Pensó en las veces que dudó de sí misma. Pensó en la versión de ella que había callado demasiado tiempo. Esa versión ya no existía.

Los agentes cercanos se miraron entre sí, sin intervenir. Sabían que no se trataba de un conflicto de seguridad, sino de dignidad. Y aunque estaban entrenados para mantener el orden, ese día fueron testigos de algo más poderoso que cualquier protocolo: la voz de alguien que por fin había decidido defenderse con firmeza.

La pasajera intentó reír, pero su risa sonó tensa, dispareja. Apretó el bolso contra el pecho como si eso fuera suficiente para recuperar el control. Pero la expresión de Paula la atravesó como un espejo. Por primera vez, la mujer vio el reflejo de su propia arrogancia y no supo qué hacer con él.

Paula enderezó los hombros, sosteniendo la postura más profesional que jamás había mostrado. No necesitaba gritar para ser escuchada. No necesitaba alzar la voz para imponerse. La autoridad real no se compra con boletos caros ni se exige golpeando un mostrador. La autoridad se gana. Y Paula acababa de ganarla.

La pasajera volvió a abrir la boca, intentando un último ataque, pero Paula levantó la mano suavemente, sin agresividad, solo para marcar el límite. El gesto fue suficiente para congelarla. La mujer, que minutos antes parecía un huracán indetenible, ahora era apenas un viento tembloroso que no sabía cómo avanzar.

La terminal completa estaba tan silenciosa que se escuchó el clic leve de una cámara tomando una foto. No había murmullos, no había quejas. Solo ojos atentos y respiraciones contenidas. La tensión había alcanzado un punto exacto donde cualquier palabra podía convertirse en una explosión emocional.

Paula sintió algo como una ola cálida recorrerle los brazos. No era miedo. Era valentía. El tipo de valentía que nace cuando ya no queda nada que perder y todo por recuperar. Sabía que era el momento definitivo y que cada palabra debía salir medida, firme, contundente.

La pasajera tamborileó los dedos sobre el mostrador, intentando disfrazar su nerviosismo. Su tono anterior se había desvanecido por completo. Ahora era ella quien esperaba. Ella quien temía. Ella quien entendía que, por primera vez, su dinero y sus gritos no servirían absolutamente para nada.

Una mujer en la fila sonrió levemente, como si hubiera estado esperando este momento toda la vida. Un joven levantó el pulgar en señal de apoyo, aunque Paula no lo vio. La escena había dejado de ser un conflicto y se había convertido en un acto de justicia silenciosa.

Paula se inclinó ligeramente hacia adelante, no en señal de sumisión, sino de control absoluto. La pasajera tragó saliva. Su rostro perdió el color. Todo su comportamiento anterior parecía ahora una máscara barata que se deshacía sin remedio frente a la mirada firme de la empleada a la que creyó aplastar.

La respiración de Paula era estable, profunda, calculada. Había alcanzado ese punto donde uno deja atrás el temor y toma decisiones desde la convicción pura. Sentía el pulso en sus manos, pero también una fuerza inmensa brotando desde el pecho, lista para ser liberada sin titubeos.

La pasajera miró alrededor buscando apoyo, pero lo único que encontró fueron rostros que la juzgaban con un silencio devastador. Nadie estaba dispuesto a defenderla. Nadie veía justificable su conducta. Nadie creía que Paula mereciera aquel trato. Y en esos ojos, la mujer descubrió su derrota.

Paula entrecerró los ojos, no con enojo, sino con determinación. Sabía que había llegado el momento. No había marcha atrás. No había segundo intento. Su respuesta debía ser clara, precisa y completamente inquebrantable. Y cuando finalmente abrió los labios, la terminal entera pareció detener el tiempo.

La pasajera se quedó congelada, incapaz de retroceder, incapaz de moverse, incapaz de procesar lo que estaba a punto de escuchar. Era la primera vez que enfrentaba una consecuencia real por sus palabras. Y por primera vez, parecía entender que no iba a poder escapar.

Paula sostuvo su mirada con un temple perfecto. Su voz salió finalmente, tan firme que estremeció incluso a los agentes cercanos. Era una voz que no buscaba humillar, sino afirmar su valor. Una voz que no se rompía. Una voz que reclamaba respeto sin miedo ni disculpas innecesarias.

Las personas más cercanas contuvieron el aliento. Un silencio absoluto recorrió la terminal, tan profundo que se escuchaba el vibrar de un celular a lo lejos. Era el tipo de silencio que precede a un momento que nadie olvida. Un silencio que prepara el terreno para una verdad inquebrantable.

La pasajera tembló apenas, agarrándose más fuerte del bolso que ya no podía protegerla. La seguridad falsa que había construido con insultos se desmoronaba a su alrededor. Y cuando el siguiente suspiro de Paula cruzó el aire, la mujer entendió que su dominio había terminado.

Paula dio su última exhalación antes de hablar. Sabía que las siguientes palabras marcarían un antes y un después. Su voz salió con una claridad tan precisa que atravesó cada rincón del lugar. Y entonces, finalmente, dijo lo que nadie esperaba, lo que nadie imaginaba, lo que dejó la terminal completamente paralizada.

Y en ese instante…

La terminal entera escuchó la frase que cambiaría el rumbo de la confrontación para siempre. Paula sostuvo la mirada. Sentía el corazón golpearle las costillas, pero su voz salió extrañamente serena.

—Señora —dijo, apoyando las manos sobre el mostrador—, lo primero que voy a pedirle es respeto. Retrasos por tormenta no son culpa de los empleados. Tampoco su dinero le da derecho a humillar a nadie frente a todo el aeropuerto.

Un murmullo recorrió la fila. La pasajera parpadeó, sorprendida de que alguien le contestara. No estaba acostumbrada.

—¿Perdón? —escupió—. ¿Quién te crees que eres para hablarme así?

Paula no se movió.

—La persona que está intentando ayudarla, aunque usted se esfuerce muchísimo en hacerlo difícil.

Un adolescente sacó el móvil y empezó a grabar. Otro pasajero cruzó los brazos, claramente de su lado.

La pasajera golpeó de nuevo el mostrador.

—¡Yo pago tu sueldo! ¡Tu trabajo es aguantar lo que yo diga!

Paula respiró hondo, clavó los pies en el suelo y sintió cómo algo dentro de ella se alineaba.

—No, señora —respondió con calma helada—. Mi trabajo es ayudarle dentro de lo posible y cuidar la seguridad del vuelo. Usted no paga mi dignidad, ni mi educación, ni mis años de experiencia. Y mucho menos decide cuánta humillación merecemos quienes estamos de este lado del mostrador.

La pasajera abrió la boca, pero no encontró inmediatamente palabras. No estaba preparada para una respuesta clara, firme y sin gritos.

—Lo que tú tienes son aires —masculló—. Yo sí estudié, yo sí tengo una vida importante.

Paula sintió una risa amarga subirle a la garganta, pero no salió. Salió otra cosa.

—Me alegra que mencione los estudios —dijo—. Porque para estar aquí tuve que terminar una carrera, hablar tres idiomas, certificarme en seguridad aeroportuaria y pasar exámenes que usted ni imagina. Así que no, no soy “una empleada sin estudios”. Y si lo fuera, igual merecería respeto.

Alguien en la fila murmuró un “bravo” apenas audible. Una azafata, que observaba desde lejos, sonrió.

La pasajera se puso roja.

—¿Estás insinuando que soy una ignorante?

Paula negó con la cabeza.

—Estoy diciendo que lo que define a una persona no es el dinero que tiene, sino cómo trata a quien no puede devolverle nada.

La mujer apretó el bolso contra el pecho, buscando recuperar el control de la situación.

—Mira, niña, llamaré a tu supervisor. Te haré despedir. No te imaginas con quién te estás metiendo.

Paula extendió la mano hacia el lado, sin apartar la vista de ella.

—Perfecto. Aquí está. De hecho, lleva escuchando desde hace varios minutos.

Su supervisor se acercó, serio, manos detrás de la espalda. Había visto toda la escena.

—¿Cuál es el problema, señora? —preguntó con voz neutra.

La pasajera respiró hondo, creyendo que al fin tendría un aliado.

—El problema es esta empleada. Me habla irrespetuosamente, se niega a resolver mi vuelo y me insulta.

Paula la miró, incrédula, pero no habló. No necesitaba defenderse con gritos.

El supervisor revisó la pantalla, luego la cola de pasajeros, luego el rostro de Paula.

—He estado a menos de dos metros todo el tiempo —dijo—. No he escuchado ningún insulto, salvo los que usted le dirigió a mi compañera.

La pasajera se atragantó con sus propias palabras.

—¿Está diciendo que miento?

—Estoy diciendo —respondió él— que aquí hay decenas de testigos y varias personas grabando. Y todas parecen bastante incómodas con la forma en que usted decidió tratar a nuestro equipo. El retraso es por tormenta. Está fuera de nuestro control, y lo sabe.

Un hombre de la fila levantó la mano.

—Yo también estoy en su mismo vuelo —dijo—, y a mí me dieron exactamente la misma explicación. Ella ha sido educada conmigo. No hay razón para hablarle así. Solo está haciendo su trabajo.

La pasajera lo fulminó con la mirada, pero ya no tenía a toda la terminal de su lado.

Otra mujer intervino desde atrás.

—Mi marido trabaja en atención al cliente. Lo que ustedes aguantan a diario es inhumano. Ojalá más gente respondiera como ella.

Paula sintió que algo dentro se aflojaba, como si le quitaran un peso de los hombros. No estaba sola. Esta vez, no.

El supervisor se aclaró la garganta.

—Señora, con gusto la ayudaremos dentro de lo que permite la aerolínea. Pero si continúa gritando e insultando al personal, tendré que solicitar la intervención de seguridad aeroportuaria. Y eso sí afectaría seriamente su viaje.

La mujer apretó los labios, calculando por primera vez las consecuencias reales.

—Lo único que quiero —dijo, más baja— es subir a ese avión hoy.

Paula retomó la tablet con movimientos seguros.

—Y eso es exactamente lo que yo también quiero, señora. Yo no gano nada con que su vuelo se retrase. Es más, gano problemas. Pero no puedo cambiar el clima ni forzar un despegue inseguro.

La pasajera desvió la mirada, incapaz de sostenerla.

—¿Y entonces qué se supone que haga? —preguntó, agotada, pero sin veneno.

Paula deslizó el dedo por la pantalla.

—Puedo ponerla en lista prioritaria para el siguiente vuelo disponible, asegurar su asiento de pasillo y darle un cupón de comida por el tiempo de espera. Eso SÍ puedo hacerlo. Insultarme NO adelanta el avión ni un minuto.

Un ligero murmullo de aprobación recorrió la fila. La lógica era irrefutable.

La pasajera guardó silencio unos segundos.

—No sabía lo de la tormenta —murmuró, buscando excusa.

Paula levantó una ceja.

—Se lo expliqué tres veces, señora. Pero entiendo que la frustración a veces grita más fuerte que la razón. El problema es a quién decidimos golpear cuando estamos frustrados.

El supervisor intervino suavemente.

—Paula, procesa la alternativa que mencionaste. Señora, si acepta, en unos minutos tendrá su nuevo pase de abordar. Si no, puede quedarse a la espera en la sala, pero el vuelo original no puede salir todavía. Esa es la realidad, con o sin gritos.

La mujer exhaló, como si su enojo se desinflara de golpe.

—Está bien —dijo al fin—. Haga eso.

Paula asintió, tecleando con rapidez.

Mientras imprimía el nuevo pase, sintió muchas miradas clavadas en ella. Algunas eran de admiración. Otras de alivio. Varias, de respeto verdadero. El tipo de respeto que nadie puede exigirse: solo ganarse.

Cuando entregó el pase de abordar, lo hizo sin rencor.

—Aquí está su nuevo vuelo, señora. Embarque en la puerta treinta y cuatro. Incluye un cupón de comida. Le recomiendo revisar los paneles por si hay cambios adicionales. Y, sinceramente, ojalá tenga un buen viaje. De corazón.

La pasajera tomó el papel, avergonzada, incapaz de decir nada más.

Mientras se alejaba, algunos pasajeros la miraron con desaprobación evidente. Ella lo sintió. El ego se le encogió, pero ya era tarde. Sus palabras habían quedado grabadas en más de un teléfono. Y lo que antes creía poder usar contra otros, ahora se volvía en su contra. Las miradas pesaban más que cualquier retraso.

Cuando la fila avanzó de nuevo, un señor con bastón se acercó al mostrador.

—Hija —dijo, sonriendo—, ojalá hubieras estado tú cuando yo viajaba por trabajo hace años. Nos habríamos ahorrado muchas lágrimas.

Paula rió suavemente.

—Hacemos lo que podemos, señor.

Él negó con la cabeza.

—No todos. Pero tú sí. No lo olvides.

Una niña apareció desde la segunda fila, de la mano de su madre.

—Señorita, solo quería decirle que fue muy valiente —susurró.

Paula sintió los ojos humedecerse, pero se contuvo para no romperse en pleno mostrador.

—Gracias, pequeña. Y tú fuiste muy observadora. A veces, lo más valiente es no aplaudir a quien grita más fuerte.

Cuando el flujo de pasajeros disminuyó, el supervisor se acercó más relajado.

—Necesitamos hablar luego —dijo, con media sonrisa.

Paula sintió un pequeño nudo.

—¿Problemas?

Él negó.

—Al contrario. La aerolínea está implementando un nuevo programa de capacitación y liderazgo de equipo. Buscan agentes que sepan poner límites con respeto. Acabo de ver una candidata perfecta. Y está justo frente a mí.

Las piernas casi le fallan.

—¿Yo? —logró balbucear.

—Tú —confirmó él—. Evaluación pagada, horario flexible, posibilidad de ascenso a coordinadora de operaciones. No se lo damos a cualquiera. Se lo damos a quien demuestra carácter incluso cuando nadie parece estar de su lado.

Paula sintió que todo el peso de los años se transformaba en orgullo.

Mientras firmaba el formulario inicial para el programa, pensó en todas las veces que permitió que la pisotearan. Recordó los silencios tragados, las disculpas que no debía, las lágrimas escondidas en baños estrechos con olor a desinfectante barato. Y entendió algo: su voz no era un problema. Su voz era su herramienta.

Ese día, al salir del turno, el aeropuerto seguía siendo el mismo caos de siempre: maletas, anuncios, gente corriendo. Pero para ella, todo se sentía distinto. Sabía que seguiría habiendo pasajeros injustos, gritos, retrasos. Sin embargo, también sabía que ya no volvería a aceptarlo en silencio. No otra vez.

Mientras caminaba hacia el estacionamiento de empleados, revisó su teléfono. Varias notificaciones de redes sociales. Un video de ella, respondiendo con calma, ya estaba circulando. Comentarios apoyándola, gente contándole sus propias historias de humillación en trabajos de servicio. Paula sonrió. No le interesaba volverse famosa. Le interesaba algo más profundo.

Le interesaba que, quizá, la próxima persona humillada en un mostrador recordara sus palabras y se atreviera a decir: “No. Así no.”

Respiró hondo, miró el cielo rosado sobre las pistas y sintió una certeza tranquila: no era “solo” una empleada de aeropuerto. Era una profesional. Era una mujer completa. Y, sobre todo, era alguien que finalmente entendió su propio valor. Paula mantuvo la mirada firme, sin un solo rastro de duda. La pasajera respiraba con violencia, incapaz de aceptar que alguien “inferior”, según ella, no se intimidara. La terminal parecía un escenario detenido en pausa, esperando el siguiente movimiento. Y ese movimiento llegó cuando Paula abrió la boca con una serenidad que contrastaba con el caos emocional frente a ella.

La voz de Paula salió suave, pero con un filo de autoridad que nadie esperaba. No era el tono cansado que algunas veces usaba al lidiar con pasajeros difíciles. Era una voz segura, entrenada por años de trabajo bajo presión, por situaciones extremas, por personas que nunca entendieron la carga que el personal de aeropuerto llevaba sobre sus hombros.

“Señora,” comenzó Paula, sin elevar el volumen, “mi nivel de estudios no cambia el clima, ni la seguridad del avión, ni la responsabilidad que usted firmó al comprar su boleto.” El silencio se intensificó. Más pasajeros se detuvieron, algunos inclinando la cabeza para escuchar mejor. Las pantallas de vuelo seguían parpadeando, al ritmo de una tensión invisible.

La pasajera abrió los ojos, sorprendida por el tono. No era confrontación. No era miedo. No era sumisión. Era algo completamente diferente: una firmeza elegante que desarmaba. Paula continuó, cuidando cada palabra, cada gesto, cada respiración. “Pero sí cambia algo,” dijo. “Cambia la forma en la que yo decido tratarla a usted. Y no pienso tratarla como usted me trata.”

Un murmullo recorrió la fila. Los pasajeros se miraron entre sí, algunos con sonrisas contenidas, otros con alivio. Era una verdad evidente. La señora parpadeó varias veces, como si no entendiera cómo alguien que, según ella, era “nadie” tenía el valor de decir algo así. Su orgullo recibió una grieta profunda, visible incluso a distancia.

“Además,” añadió Paula, con calma impecable, “mi trabajo es garantizar que usted viaje segura, no hacer que su ego se sienta cómodo.” Las palabras, tan directas como respetuosas, impactaron como un golpe silencioso. La señora apretó los labios, sin encontrar respuesta inmediata. Era la primera vez que alguien la enfrentaba sin insultarla, sin gritar, sin perder la compostura.

El agente de seguridad que se acercaba se detuvo, evaluando la escena y comprendiendo que Paula tenía el control. Los pasajeros comenzaron a asentir, algunos cruzando los brazos, apoyando sin decir una sola palabra. La tensión se transformó en un tipo de justicia silenciosa, una que no necesitaba aplausos para sentirse poderosa.

La pasajera respiró hondo, tratando de recomponer su compostura. Pero Paula aún no había terminado. “Mientras usted viajaba en primera clase,” dijo, “yo estaba aquí, ayudando a familias a reencontrarse, personas a llegar a funerales, estudiantes a perseguir sueños, abuelos a regresar a casa.” Cada ejemplo cayó como una verdad imposible de refutar.

“Así que no,” continuó Paula con un leve movimiento de cabeza, “no voy a permitir que su frustración se convierta en violencia verbal hacia mí. No más.” La señora abrió la boca, pero no emitió sonido. Sus mejillas comenzaron a tomar un tono rojizo. Algunos pasajeros apretaron los labios para contener sonrisas. Paula no estaba humillando. Estaba poniendo límites.

En ese momento, apareció la gerente de turno. Observó la escena y se acercó a Paula, sin interrumpirla. Su mano tocó suavemente el hombro de la agente, una señal de apoyo total. “¿Algún problema, Paula?” preguntó, sabiendo muy bien la respuesta, pero dejando que ella tuviera el control absoluto de la situación.

“No,” respondió Paula con serenidad. “Solo aclarando información.” La gerente asintió y se colocó detrás de ella, mostrando que la respaldaba. Era un gesto que los pasajeros entendieron instantáneamente: Paula no estaba sola, nunca lo estuvo. La pasajera tragó saliva, notando que había perdido todo el terreno que creía tener.

Paula entonces deslizó la tablet hacia la pasajera y dijo: “Ahora, si quiere continuar con el proceso, puedo reacomodarla en el siguiente vuelo disponible. Pero si sigue comportándose de forma agresiva, tendré que solicitar que la retiren de la terminal.” Esa frase cambió por completo el ambiente. Era diplomacia pura… con dientes afilados.

Los pasajeros en la fila se acomodaron, como si asistieran a una clase magistral sobre respeto. El agente de seguridad dio un paso adelante, dejando claro que, si Paula lo pedía, actuaría sin dudar. La pasajera finalmente entendió que su prepotencia ya no funcionaba. Que aquel aeropuerto no giraba a su voluntad.

Su respiración se volvió más lenta, su postura menos arrogante. Bajó la mirada por primera vez desde que llegó al mostrador. Era el gesto que todos esperaban. “Quiero… quiero el siguiente vuelo,” murmuró, casi imperceptible. Paula escuchó perfectamente, pero no se apresuró. La dignidad tenía su propio ritmo.

“Perfecto,” respondió ella, profesional, sin rencor, sin odio, sin soberbia. Solo firmeza. “Lo gestionamos en un momento.” La pasajera, antes tan altiva, ahora guardaba silencio, sosteniendo su bolso como si buscara donde esconderse. Algunos pasajeros intercambiaron miradas cómplices. Esa era una escena que no olvidarían.

Paula comenzó a escribir en la tablet, recuperando su respiración normal. Su pulso ya no temblaba. No sentía rabia, sino alivio. Había dicho lo que necesitaba decir desde hace años, y lo había hecho sin perder la elegancia profesional que la caracterizaba. Había recuperado algo que tantos clientes intentaron quitarle: su valor.

El aire pareció volverse más ligero. La fila empezó a moverse otra vez. El ambiente recuperó su ritmo de aeropuerto, pero con un matiz distinto. Ahora existía una especie de respeto colectivo hacia la mujer que, con calma y precisión, había puesto un límite que muchos deseaban ver.

La gerente se inclinó hacia Paula y dijo en voz baja: “Estoy orgullosa de ti.” Paula sonrió apenas, la primera sonrisa verdadera en horas. “Gracias,” respondió. Aunque internamente sabía que el orgullo no era de nadie más. Era suyo. Y se lo había ganado con años de paciencia, trabajo invisible y dignidad silenciosa.

La pasajera recibió su nuevo pase de abordar en silencio. No agradeció, pero tampoco insultó. Simplemente tomó el documento y se alejó con pasos apresurados. Cada persona que la vio pasar entendió perfectamente qué había ocurrido: no la habían humillado. Le habían enseñado que el respeto no es opcional.

Paula observó cómo se marchaba, respirando un poco más tranquila. No era triunfo. No era venganza. Era justicia emocional. Algo que, en esos trabajos, rara vez se experimentaba. Cerró la tablet, enderezó el uniforme y murmuró para sí: “Un día más. Un límite más.” Y sintió orgullo genuino.

Un niño de la fila siguiente tiró suavemente de la manga de Paula. Ella bajó la mirada, sorprendida. “Señorita,” dijo el niño, tímido, “usted es muy valiente.” Su madre lo abrazó suavemente, avergonzada pero sonriendo. Paula sintió cómo el corazón se le suavizaba. Era la validación más pura.

Ella se inclinó un poco, sonriendo al niño con auténtico cariño. “Gracias, campeón,” dijo. “Y tú también lo eres.” Esa interacción, pequeña y sincera, selló el momento. Porque el respeto, cuando regresa, lo hace desde los lugares que menos esperas, pero siempre donde más importa.

La fila avanzó. Los murmullos se transformaron en normalidad. Paula volvió a su puesto, lista para atender al siguiente pasajero, pero distinta. Más fuerte. Más consciente de su propio valor. Y todo el aeropuerto, aunque no lo dijera, sabía que acababa de presenciar algo extraordinario.

El agente de seguridad pasó junto a ella y murmuró: “Si todos fueran como tú, este lugar sería otro mundo.” Paula soltó una pequeña risa. No estaba ahí para cambiar el mundo. Solo para hacer su trabajo con dignidad. Pero momentos como ese demostraban que, a veces, la dignidad sí movía el mundo.

La pasajera, ya sentada lejos, evitaba hacer contacto visual con cualquiera. Sabía que todos habían visto su caída emocional. Pero también sabía que la culpa era completamente suya. Y eso, para alguien acostumbrada a mandar, era una prueba más difícil que cualquier retraso de vuelo.

Paula volvió a mirar la pantalla de vuelos. Retrasos. Cambios de puerta. Problemas típicos de aeropuerto. Nada había cambiado… excepto ella misma. Y eso era suficiente para transformar su jornada en algo completamente distinto. Un pequeño triunfo entre cientos de dificultades diarias.

El siguiente pasajero avanzó con una sonrisa nerviosa. “Eh… yo sí estoy tranquilo,” dijo, intentando romper el hielo. Paula rió suavemente y comenzó el proceso habitual. Su voz fluía con seguridad. Sus manos ya no temblaban. Su energía había cambiado y todos podían sentirlo.

La terminal recobró todo su movimiento normal. Pero dentro de ese ruido, dentro de ese caos organizado, algo quedó grabado en la memoria colectiva: la voz de una mujer que decidió no aceptar más humillaciones. Un acto simple, pero poderoso, que resonó más fuerte que cualquier altavoz.

Paula dejó escapar un suspiro largo, liberador. Sabía que vendrían más días difíciles. Más pasajeros agresivos. Más injusticias. Pero también sabía algo que jamás volvería a olvidar: su valor no se medía por los gritos de nadie. Se medía por la fuerza de mantenerse firme, incluso cuando otros deseaban verla caer.

Mientras atendía al nuevo pasajero, la gerente tomó una nota en su tablet: recomendación para ascenso interno. Paula no lo vio. No necesitaba saberlo todavía. Pero el universo, silencioso, comenzaba a equilibrarse a su favor. Porque cuando alguien defiende su dignidad, siempre, tarde o temprano, la vida responde.

Paula terminó la atención con una sonrisa natural. Recogió su tablet, miró brevemente hacia la terminal llena de gente y pensó en todo lo vivido ese día. No fue un día perfecto. Fue mejor: fue un día donde recuperó su voz. Y eso valía más que cualquier ascenso, cualquier sueldo, cualquier aplauso.

La pasajera ofensiva abordó finalmente su vuelo, en silencio absoluto. Paula no la volvió a ver. Pero eso no importaba. Lo importante era que Paula, la mujer que muchos creían que debía callar, ahora sabía que podía hablar. Y cuando una mujer descubre su voz, nada vuelve a ser igual.