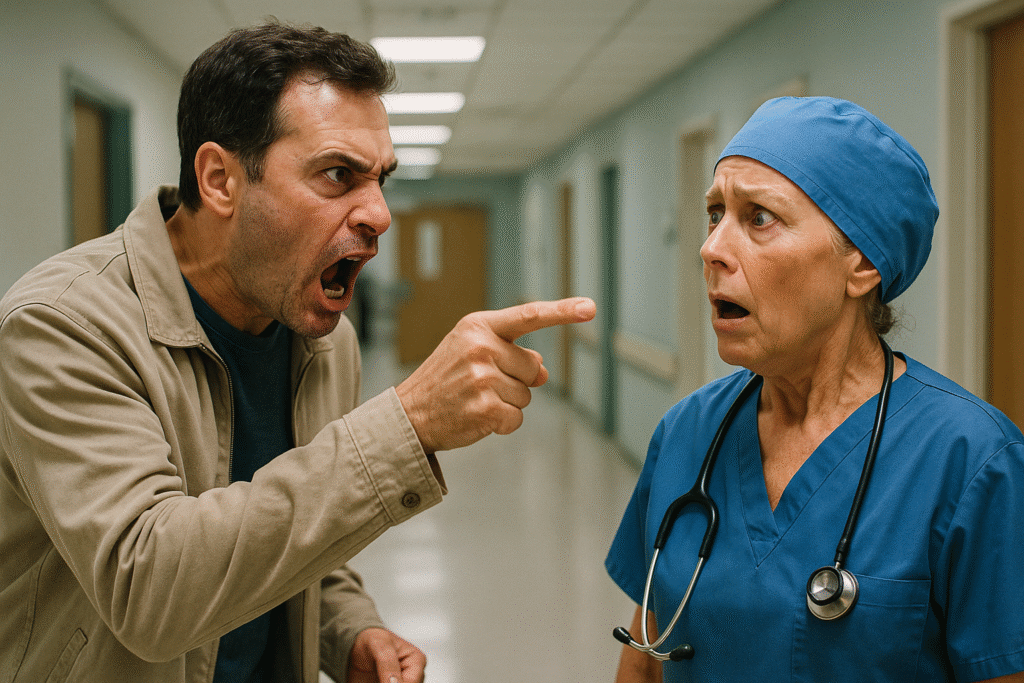

«¡No mereces cuidar a mi madre! ¡Eres solo una enfermera cualquiera que no sirve para nada!»

El silencio que cayó sobre el pasillo era tan profundo que los sonidos del hospital parecían venir desde otro mundo. Daniela no quitó la mirada del hombre, aunque su corazón golpeaba como una alarma. No era la primera vez que lidiaba con un familiar desesperado, pero jamás nadie la había deshumanizado con tanta violencia.

El hijo respiraba agitado, quizá esperando verla romperse. Pero Daniela permaneció firme. Sentía la fuerza crecer dentro de ella, una fuerza nacida del cansancio, la dedicación y el amor por su profesión. No iba a permitir que aquel hombre, cegado por el miedo, borrara con gritos los años de entrega que la habían construido.

Los médicos que observaban desde lejos intercambiaron miradas tensas. Sabían que Daniela nunca levantaba la voz. Nunca discutía. Nunca confrontaba. Siempre era calma pura en medio del caos. Por eso verla así, tan segura, tan centrada, generaba un impacto que pocos podían comprender. Algo importante estaba a punto de suceder.

Daniela dio un paso hacia adelante, sin titubear. Su respiración se volvió más estable, como si la indignación hubiese despertado una claridad absoluta. Mientras el hombre tensaba los hombros, esperando una súplica o un retroceso, ella abrió la boca con una serenidad que heló la sangre de todos los presentes.

Su voz no fue alta. No fue agresiva. Fue firme, directa y cargada de una verdad que parecía perforar el aire. Dijo que entendía el miedo del hombre, que entendía la angustia de ver a su madre enferma. Pero también dejó claro que el insulto a un profesional no aceleraba ni un segundo la atención médica.

El hombre parpadeó, confundido. Esperaba furia. Esperaba llanto. Pero no esperaba dignidad. No esperaba una respuesta tan controlada y devastadora. Los demás trabajadores comenzaron a acercarse poco a poco, formando un círculo invisible de apoyo silencioso alrededor de Daniela. Algo estaba cambiando en aquella atmósfera fría.

Daniela siguió hablando con la misma calma imperturbable. Explicó que su trabajo no era obedecer caprichos, sino salvar vidas. Que cada paciente tenía un orden clínico, determinado por prioridad médica, no por gritos ni amenazas. Y que nadie, absolutamente nadie, tenía derecho a pisotear la dignidad de un trabajador de salud.

La mirada del hombre comenzó a temblar. Era evidente que sus palabras habían cruzado una línea que no pretendía cruzar. Pero la rabia no lo dejaba retroceder del todo. Se aferró al orgullo como un náufrago a una tabla. Sin embargo, el pasillo entero estaba del lado de Daniela, y él lo sabía.

La doctora que observaba desde la distancia dio un paso hacia adelante, lista para intervenir si la situación escalaba. Pero algo en las palabras de Daniela pareció haber detenido la tormenta. No era confrontación. Era verdad. Una verdad que resonaba en cada enfermero, doctor, paramédico y paciente del hospital.

El hijo apretó los puños, buscando una respuesta que lo mantuviera en control. Pero no la encontró. Su rabia se estaba desmoronando como un castillo de arena. El peso de la culpa comenzaba a caer sobre sus hombros, aunque intentaba ocultarlo tras una máscara rígida. Sus labios temblaron ligeramente.

Daniela no lo atacó. No lo humilló. Solo dijo lo que nadie se atrevía a decirle: que los trabajadores de salud no eran sus enemigos, sino quienes sostenían la vida de su madre cuando él no podía hacerlo. Y levantó la vista con la fuerza de quien ha dado todo, incluso cuando nadie lo ve.

El ambiente cambió de repente. El pasillo ya no estaba dominado por el miedo, sino por un respeto inmenso. Los pacientes miraban con admiración. Los enfermeros exhalaron el aire que llevaban conteniendo. Daniela se convirtió, en un solo instante, en una figura de valor dentro de aquel hospital.

El hombre tragó saliva, dando un paso atrás sin darse cuenta. Su orgullo luchaba por no dejarlo caer, pero Daniela había cortado la raíz de su agresión. Algo en sus palabras lo había alcanzado donde más dolía: en la verdad. Su respiración se volvió inestable. Sus ojos comenzaron a humedecerse.

La intensidad del momento hizo que una paramédica se cubriera la boca, emocionada. Nadie esperaba aquello. Daniela no había levantado la voz, pero había dejado claro que la dignidad del personal sanitario no era algo negociable. Sus palabras tenían la solidez del acero, y el hospital entero lo sintió.

El hombre intentó sostener la mirada de Daniela, pero no pudo. El peso de su propio comportamiento cayó sobre él como un golpe inevitable. Bajó la vista, la mandíbula temblando. El pasillo parecía un tribunal silencioso. Y Daniela, sin proponérselo, se había convertido en la voz de todos los que habían callado.

Un enfermero joven se acercó un poco más, impresionado. Había visto agresiones antes, pero nunca una respuesta tan poderosa, tan serena, tan justa. Daniela estaba transformando un conflicto en un aprendizaje. Y lo hacía sin violencia, sin humillación, sin orgullo. Lo hacía desde un lugar más profundo.

El hombre finalmente abrió la boca para decir algo, pero la voz no le salió. Intentó hablar otra vez, pero solo emitió un susurro. La vergüenza le estaba ganando la batalla. Finalmente, con un esfuerzo doloroso, dijo una palabra que nadie esperaba escuchar tan pronto: “Perdón.”

El pasillo completo quedó suspendido en un segundo eterno. Daniela lo miró con la misma firmeza, pero ahora con un matiz diferente. No buscaba destruirlo. Solo buscaba que entendiera. Y él, al fin, estaba entendiendo. La tensión en su cuerpo empezó a liberar su fuerza inútil.

El hombre respiró hondo, esta vez sin gritar. Explicó que estaba asustado, que no sabía manejar la idea de perder a su madre. Admitió que se había dejado llevar por el pánico y la frustración. Era la primera vez que su voz sonaba humana, no autoritaria. Y aquel cambio transformó el ambiente.

Daniela escuchó en silencio. No lo interrumpió. No lo juzgó. Sólo tomó aire y dijo que entendía el miedo. Que todos en el hospital conocían ese sentimiento. Pero que ese miedo no daba permiso para lastimar a quienes estaban ahí para ayudar. Su tono era suave, pero inflexible. Real.

Algunos pacientes empezaron a asentir. La anciana en silla de ruedas sonrió con alivio. El paramédico volvió a agarrar la camilla con renovada calma. Incluso la doctora dejó caer los hombros, relajada. La energía del pasillo parecía haber cambiado por completo. Daniela había devuelto la humanidad al lugar.

El hombre, ahora con lágrimas contenidas, preguntó si podía ver a su madre. Daniela sonrió apenas, con empatía sincera. Le dijo que sí, pero que necesitaba seguir el protocolo como todos. Esta vez, él no discutió. No reclamó. No levantó la voz. Solo asintió, derrotado pero agradecido.

Daniela revisó rápidamente el expediente, autorizó el acceso y le indicó la habitación. El hombre se inclinó ligeramente, sin fuerzas para agradecer en voz alta, pero Daniela entendió el gesto. La disculpa estaba en los ojos, no en las palabras. Y, por primera vez, el pasillo respiró en paz.

Cuando él se alejó, los trabajadores rodearon a Daniela sin invadirla. Algunos con sonrisas, otros con lágrimas discretas. Todos sabían que habían presenciado algo importante. Ella no había solo defendido su dignidad. Había defendido la dignidad de todo el personal sanitario.

Una doctora se acercó y puso una mano en su hombro, agradeciéndole por recordarle a todos por qué aquel trabajo era tan sagrado. Daniela sintió un pequeño nudo en la garganta. No buscaba aplausos. Solo buscaba respeto. Y, por un instante, lo había recuperado para todos los suyos.

El jefe de enfermería llegó poco después, habiendo escuchado fragmentos del incidente. Al ver la postura firme de Daniela, la felicitó discretamente. Dijo que su ejemplo sería compartido en la reunión general. Que su valentía tenía valor. Que convertiría ese momento en aprendizaje para todo el hospital.

Daniela respiró profundamente, intentando procesar todo lo ocurrido. Todavía podía sentir la adrenalina recorrerle el cuerpo. Pero también sentía algo más profundo: la certeza de haber hecho lo correcto. De haber protegido a sus compañeros. De haber defendido lo que tanto amaba.

Cuando regresó a la estación de enfermería, muchos la miraron con admiración. Algunos le ofrecieron agua. Otros solo sonrieron. Daniela respondió con humildad. No se veía como una heroína. Solo como alguien cansado que había dicho basta. Pero a los ojos del hospital, era mucho más que eso.

Durante el resto de su turno, sintió que el ambiente había cambiado. Los pacientes estaban más calmados. Los trabajadores se movían con una confianza renovada. A veces, un solo acto de valentía silenciosa podía transformar la energía completa de un lugar. Y Daniela acababa de demostrarlo.

Al terminar su turno y caminar hacia la salida, miró el pasillo donde todo había ocurrido. Lo recordó como un campo de batalla emocional. Pero ahora lo veía distinto. Lo veía como un recordatorio de que la dignidad no se suplica. Se sostiene. Y ella había sostenido la suya con ambas manos.

Esa noche, al llegar a casa, se desplomó en el sofá, agotada pero orgullosa. Sabía que mañana habría más pacientes, más emergencias, más miedo ajeno. Pero también sabía que nada volvería a quebrar su espíritu tan fácilmente. Había encontrado su voz. Y nadie se la quitaría.

Daniela cerró los ojos y respiró lentamente. Había defendido mucho más que a sí misma. Había defendido a todos. Y aunque el día fue duro, sabía que lo volvería a hacer. Porque ser enfermera no era solo un trabajo. Era una forma de amar. Una forma de resistir. Una forma de existir.

El cambio en el hospital no desapareció al día siguiente. De hecho, se intensificó. Todos hablaban del momento en el pasillo, aunque nadie lo mencionaba directamente. Los trabajadores lo comentaban en susurros, como si temieran romper la magia que había reforzado el respeto entre ellos. Daniela caminaba entre esas miradas nuevas, percibiendo admiración contenida.

Mientras avanzaba por la planta, algunos pacientes levantaban la mano tímidamente para saludarla. Otros sonreían agradecidos, aunque no conocieran los detalles. La historia había corrido como un susurro veloz. Todos sabían que algo grande había sucedido. Y Daniela caminaba con la sensación extraña de que su propia voz había despertado después de años dormida.

La madre del hombre hospitalizado, sin saber nada del incidente, pidió verla temprano. Cuando Daniela entró a la habitación, la mujer la recibió con una sonrisa suave. Dijo que había oído que “una enfermera valiente” había puesto orden, aunque no sabía quién era. Daniela, contenida, solo le respondió con cariño mientras revisaba sus signos vitales.

El hijo llegó poco después, con los ojos bajos y las manos entrelazadas. Parecía otro hombre. Entró sin alzar la voz, sin presionar, sin exigir. Daniela sintió su presencia, pero no lo miró de inmediato. Quería concentrarse en el bienestar de la paciente, porque esa era la prioridad. Él esperaba, paciente, midiendo cada respiración.

Cuando por fin Daniela levantó la mirada, el hijo la encontró con una mezcla de agradecimiento y vergüenza. Quiso hablar, pero se atragantó con sus propias palabras. Ella mantuvo un silencio profesional, sin dureza, pero sin permitir familiaridades. Sabía que el respeto debía ser reconstruido paso a paso, no asumido por un simple “lo siento”.

Finalmente, él murmuró que había actuado incorrectamente. Lo dijo con la sinceridad torpe de alguien que por primera vez acepta sus límites. Daniela escuchó sin expresión. Luego, con un tono calmo, explicó que todos podían equivocarse, pero que nadie tenía derecho a humillar al personal. El hombre asentía, absorbiendo cada palabra como una lección pendiente.

La madre lo observaba con ternura. Parecía comprender que el momento entre ellos tenía una profundidad que ella no alcanzaba a ver del todo. Daniela terminó su revisión y se dispuso a salir. Antes de hacerlo, la paciente la tomó suavemente de la mano, agradeciendo su dedicación. Daniela sintió un calor amable ascenderle por el pecho.

Fue un apretón sencillo, pero suficiente para borrar parte del peso acumulado. Daniela salió de la habitación con una sensación extraña: paz mezclada con fuerza. La fuerza que solo sienten quienes han defendido la dignidad de su profesión. La fuerza que proviene del respeto ganado, no del que se exige gritando sin razón.

Los días siguieron, y aunque la rutina no cambió, algo dentro del hospital sí lo hizo. Los trabajadores comenzaron a hablarse con un apoyo más firme, como si recordaran que, incluso bajo presión, cada uno merecía respeto. Daniela veía pequeños gestos que antes pasaban desapercibidos: sonrisas más cálidas, palabras más humanas, agradecimientos sinceros.

La dirección del hospital llamó a Daniela a una reunión privada. No era una reprimenda, como ella temió al principio. Era todo lo contrario. Le informaron que varios empleados habían reportado su valentía. Que su comportamiento había sido ejemplar. Y que querían reconocerlo de manera formal. Daniela sintió un sobresalto de incredulidad mezclado con humildad.

No esperaba premios ni reconocimientos. Solo había defendido su dignidad. Pero la directora explicó que un hospital no solo necesitaba profesionales capaces, sino también voces que supieran marcar límites. Voz que Daniela había demostrado con firmeza. La directora habló con claridad: “Este lugar es mejor gracias a ti”. Daniela tragó con un nudo en la garganta.

Salió de la reunión con el corazón latiendo fuerte. Caminó hacia la terraza del hospital para respirar aire fresco. Miró la ciudad desde arriba, sus luces parpadeantes, su bullicio constante. Allí, sola, comprendió que algo en su vida había cambiado para siempre. Su valor ya no era silencioso. Había encontrado forma, sonido, presencia.

Mientras apoyaba las manos en la barandilla, recordó cada turno difícil, cada llanto contenido, cada injusticia soportada. Recordó también las vidas que ayudó a sostener, los abrazos agradecidos, los pequeños milagros cotidianos de su profesión. Todo eso la había llevado a ese instante en que una sola frase había redefinido su lugar en el mundo.

Una compañera se acercó despacio. Era nueva, joven, nerviosa. Le dijo que la admiraba, que su valentía la había inspirado. Daniela se sorprendió. La chica explicó que había dudado de seguir en el hospital, pero al verla defenderse, comprendió que no tenía que soportar abusos para ser buena profesional. Daniela la escuchó, tocada por sus palabras.

Aquella confesión golpeó a Daniela más fuerte que cualquier insulto. No solo se había defendido: había defendido, sin saberlo, a todos los que aún no encontraban su voz. La joven sonrió tímidamente antes de volver a su turno, dejando a Daniela con una sensación cálida, casi luminosa. Era un impacto profundo, imposible de ignorar.

De regreso al pasillo principal, vio al hijo nuevamente a la distancia. Él la reconoció enseguida. Esta vez, no huyó ni evitó su mirada. Se acercó despacio, con pasos medidos, casi temerosos. Daniela sintió su respiración acelerarse un instante, pero mantuvo la calma. Él se detuvo a un metro, respetando su espacio plenamente.

Con una voz baja, dijo que había reflexionado sobre su actitud. Que no tenía excusas. Que había aprendido más en aquel pasillo que en años de vida. Daniela lo escuchó sin interrumpir. Él continuó diciendo que la admiraba por no haber respondido con odio. Que había sido más fuerte que él. Y que estaba agradecido.

Daniela lo miró por fin. Esta vez, con una compasión genuina. Le explicó que todos tenían miedo, pero que la forma en que lo manejaban podía herir a quienes más trataban de ayudar. El hombre asintió repetidamente. Se veía distinto, más humano, más frágil, más consciente. La disculpa ya no era forzada. Era real.

Antes de irse, él aseguró que nunca volvería a gritarle a un profesional de la salud. Daniela sintió que sus palabras tenían peso. No era una promesa vacía, sino un aprendizaje profundo. Cuando él se marchó hacia la habitación de su madre, Daniela sintió que un ciclo se cerraba. No había rencor. Solo claridad.

Durante el almuerzo, varios enfermeros se sentaron junto a Daniela. Hablaron del incidente, pero no para revivir el drama, sino para valorar lo importante: el respeto. Contaron experiencias similares, compartieron heridas. Daniela comprendió que su acto había abierto un espacio seguro. Un espacio donde todos podían hablar sin miedo.

Esa tarde, otro paciente levantó la voz para reclamar, pero al ver a Daniela cerca, bajó el tono. No por miedo, sino por reconocimiento. Daniela no amenazaba. Daniela representaba algo: la línea que no se debía cruzar. La dignidad profesional, sostenida con firmeza y humanidad. El ambiente parecía haber aprendido una lección grande.

Más tarde, la directora anunció que se organizarían talleres de comunicación respetuosa para pacientes y familiares. Daniela fue invitada a participar como referente. Ella se sorprendió. No se veía como líder, pero había liderado con acciones, no con títulos. Aceptó, sintiendo un nuevo propósito crecer en su interior, silencioso y poderoso.

Al terminar el turno, Daniela pasó nuevamente por el pasillo del incidente. Las luces del techo parecían brillar con una claridad distinta. Se quedó quieta unos segundos, recordando el momento exacto en que había decidido no callar más. Ese pequeño instante había cambiado mucho más que un conflicto. Había cambiado ella misma.

Esa noche, al llegar a casa, encendió una luz tenue y se miró en el espejo. No vio cansancio solamente. Vio fortaleza. Vio experiencia. Vio a una mujer que había sostenido su trabajo, sus emociones y su dignidad con ambas manos. Respiró profundamente, dejando que la satisfacción llenara cada rincón de su pecho.

Se permitió llorar un poco, no por dolor, sino por alivio. A veces, defenderse también liberaba años de silencios acumulados. Daniela secó sus lágrimas con una sonrisa pequeña. Sabía que mañana sería otro día de lucha, pero también sabía que algo dentro de ella ya no retrocedería jamás.

Las voces del pasillo, los agradecimientos, la disculpa del hombre, el apretón de manos de la paciente, todo volvía a su mente. Daniela comprendió que había marcado una línea invisible: una línea de respeto que ahora todos reconocían. No lo había hecho por gloria. Lo había hecho porque era lo justo.

Cuando finalmente se recostó en la cama, cerró los ojos con tranquilidad. El hospital seguía llenando su mente: la vida, el dolor, las urgencias, las historias, los miedos. Pero también estaba el recuerdo más fuerte de todos: el día en que decidió que nadie volvería a pisotear su dignidad. Ese día había cambiado su destino.

Y al quedarse dormida lentamente, supo que, a partir de ese momento, su voz nunca más volvería a temblar. Nunca más guardaría silencio ante la injusticia. Nunca más dejaría que un grito ajeno la definiera. Daniela había encontrado lo que muchos buscan durante años: su fuerza interior. Y esa fuerza ya no se apagaría.