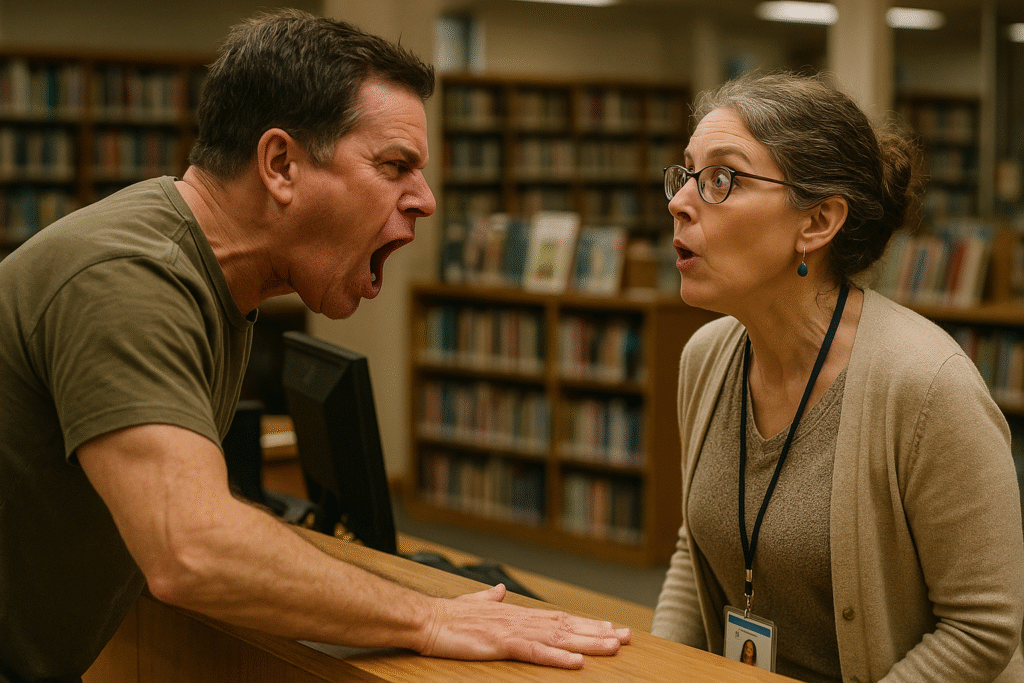

Lara respiró profundamente antes de permitir que su voz emergiera, tranquila, firme y con una claridad que atravesó la sala como una luz precisa. No tuvo que elevar el tono; la simple seguridad con la que habló bastó para obligar al hombre a retroceder un paso. Incluso los lectores del fondo, quienes no habían escuchado todo, levantaron la mirada expectantes.

«Usted no está aquí por encima de nadie», dijo, con una serenidad que resultó más impactante que cualquier grito. «Las normas se aplican a todos, sin importar cuánto crea que su tiempo vale más que el de los demás. Mientras esté en esta biblioteca, se comportará con respeto o deberá marcharse. Así de simple, así de claro.»

El hombre parpadeó, desconcertado, como si nadie en su vida hubiera osado corregirlo públicamente. Sus labios se abrieron para soltar otra ofensa, pero ninguna palabra salió. Había algo en la postura de Lara, en la firmeza silenciosa de su rostro, que le impidió continuar. Por primera vez, el poder cambió de dirección en aquel intercambio.

Los estudiantes más cercanos intercambiaron miradas sorprendidas. Una chica de cabello rizado cubrió una sonrisa con el libro que tenía abierto. El anciano del periódico asintió levemente, aprobando cada sílaba que la bibliotecaria había pronunciado. Incluso los adolescentes que solían bromear en los pasillos adoptaron una postura respetuosa, como si acabaran de presenciar algo trascendente.

El hombre finalmente logró forzar algunas palabras, aunque salieron torpes y sin convicción. «Tú… tú no puedes… hablarme así.» Pero su voz ya no tenía filo. No quedaba rastro de la autoridad falsa con la que había tratado de imponerse. Ahora sonaba inseguro, casi infantil, como si hubiera sido sorprendido haciendo algo vergonzoso.

Lara mantuvo el contacto visual sin pestañear. «Puedo y debo hacerlo», respondió, con una calma que heló el aire. «Su comportamiento interrumpió este espacio de estudio y faltó al respeto al personal. No es negociable. O guarda compostura o procederé a solicitar que seguridad lo acompañe afuera. Las reglas existen para todos, inclusive usted.» No había amenaza, solo verdad.

Un murmullo suave recorrió la biblioteca, como un suspiro colectivo que había estado conteniéndose durante demasiado tiempo. Algunos estudiantes enderezaron la espalda, inspirados por la dignidad con la que la bibliotecaria defendía su espacio. Era como ver a alguien levantar un muro invisible contra la injusticia, firme aunque no agresivo, imperturbable como una raíz antigua sosteniendo la tierra.

El hombre miró alrededor, buscando apoyo, esperando que alguien compartiera su indignación. Pero el silencio lo envolvió como un juicio unánime. Nadie lo respaldó. Nadie intervino en su favor. Aquella sala —llena de personas muy distintas entre sí— se había unido en un acuerdo silencioso: él había cruzado una línea. Y era hora de enfrentarlo.

Finalmente, tragó saliva y bajó la mirada, como si el peso de la situación lo aplastara. «Solo… quería entrar rápido», murmuró, intentando recuperar algo de dignidad. Pero ya era tarde. La máscara de superioridad se había roto. Lo que quedaba ahora era un hombre disminuido por su propio comportamiento, expuesto ante quienes había intentado humillar injustamente.

Lara respiró nuevamente, esta vez con suavidad, permitiendo que su postura se relajara apenas. «Puede entrar», dijo, señalando la puerta de la sala de lectura. «Pero sin comida. Y con respeto. Usted decide qué parte de esta historia quiere que los demás recuerden.» Sus palabras no llevaban rencor, sino una autoridad tranquila que solo nace de la autoconsciencia y el cansancio transformado en valor. El hombre permaneció inmóvil, atrapado entre su orgullo herido y la imposibilidad de seguir imponiéndose. La biblioteca entera parecía observarlo, aunque nadie lo miraba directamente. Era el tipo de silencio que pesa, que obliga a pensar, que desnuda la conducta de una persona sin necesidad de más palabras. Y él lo sintió profundamente, como un golpe seco.

Finalmente, soltó un resoplido breve y tenso, tomó su mochila y dejó el envase de comida sobre el mostrador de mala gana. «Está bien», murmuró, con una voz apenas audible. «No entraré con esto.» No era exactamente una disculpa, pero sí un reconocimiento claro de que había perdido el control que creía tener. Lara no necesitó más.

«Gracias por comprender», respondió ella, con una cortesía sobria. Su tono dejaba claro que no guardaba rencor, pero tampoco olvidaría la falta de respeto. Era la forma justa de cerrar la escena sin rebajarse al nivel del hombre ni prolongar un conflicto innecesario. La dignidad se siente, incluso cuando no se grita.

El hombre pasó junto a los estantes sin mirar a nadie, intentando recuperar algo de compostura. Pero la vergüenza aún lo seguía como sombra. Dos estudiantes lo observaron de reojo mientras él avanzaba, notando el cambio en su actitud. Ya no caminaba con el aire de superioridad con el que había entrado. Ahora cada paso parecía pesado, casi torpe.

Una adolescente de lentes, que había sido testigo de todo, se acercó tímidamente al mostrador. «Señorita Lara…», susurró. «Eso fue… increíble.» Lara soltó un suspiro largo, dejando que su cuerpo soltara la tensión acumulada. «No fue increíble», dijo con sinceridad. «Solo hice lo que debía.» La chica negó suavemente. «No todos pueden hacerlo. Yo no podría.»

Esas palabras hicieron que el corazón de Lara se ablandara. Miró a la joven, recordándose a sí misma muchos años atrás, temerosa, silenciosa, incapaz de enfrentar incluso comentarios mínimos. «Puedes más de lo que crees», dijo con una sonrisa pequeña pero auténtica. «Todos podemos. Solo hace falta el momento adecuado… y la razón correcta.»

Mientras la adolescente se marchaba, el anciano del periódico se levantó lentamente y se acercó al mostrador. Su andar era pausado, pero su mirada estaba llena de reconocimiento. «Señorita», dijo con voz grave y templada, «hace tiempo que no veía a alguien poner un límite tan claro sin perder la elegancia. Me alegra ver que todavía existen personas así.»

Lara sintió un calor reconfortante en el pecho. «Gracias, señor», respondió. Él inclinó ligeramente la cabeza. «No lo digo por cortesía. Lo digo porque es importante que usted sepa que su trabajo importa. No deje que gente maleducada la haga creer lo contrario.» Luego retornó a su asiento, dejando una sensación de respeto que llenaba el aire.

Mientras tanto, el hombre que había causado el conflicto caminaba por los pasillos como si buscara un lugar donde esconderse de su propia figura. Tomó un libro con manos algo temblorosas, revisó el índice sin realmente leerlo, luego lo devolvió apresuradamente al estante. Era evidente que ya no estaba allí para disfrutar ni aprender; estaba escapando del juicio silencioso del salón.

Finalmente, con un movimiento torpe, el hombre regresó hacia el mostrador. Su postura era distinta: menos altiva, más humana, como si los minutos de silencio lo hubieran obligado a mirarse por dentro. Lara lo observó acercarse, pero no cambió su expresión. Sabía que, hiciera lo que hiciera, debía mantenerse firme. Era parte de crecer. El hombre se detuvo frente al mostrador con una incomodidad palpable, respirando hondo antes de hablar. Durante un momento, no emitió sonido alguno, como si buscara dentro de sí palabras que no había usado en años. Cuando finalmente abrió la boca, su voz salió más baja, insegura, desprovista del veneno que había arrojado minutos antes, casi irreconocible.

«No… debí hablarle así», murmuró, sin levantar completamente la vista. Era una frase pequeña, torpe y poco pulida, pero para alguien acostumbrado a imponerse, significaba un esfuerzo colosal. «No fue apropiado.» Un murmullo suave recorrió la sala. Nadie esperaba escucharlo admitirlo, ni siquiera en esa forma tan reducida y casi abstracta.

Lara no respondió de inmediato. No porque dudara, sino porque entendía que aquel momento requería cuidado. «Agradezco que lo reconozca», dijo finalmente, con serenidad. «Mi trabajo es ayudar a todos, incluido usted. Pero necesito que se nos trate con respeto. Es lo mínimo que merecemos.» La sinceridad en su tono hizo que el hombre asentara sin protestar.

«Lo sé», dijo él, esta vez mirando a los ojos apenas un instante. «Solo… tuve un mal día.» Lara mantuvo la calma. «Todos los tenemos», respondió, «pero no nos da derecho a lastimar a otros.» Él asintió, absorbiendo cada palabra con la expresión de alguien que había olvidado cómo recibir una corrección sin derrumbarse por completo.

Luego dio un paso atrás, no derrotado, sino pensativo. «Gracias… por no gritarme», añadió, casi en un susurro sorprendido. Lara sonrió con suavidad. «No necesito gritar para poner un límite.» Esa frase recorrió el aire como una lección delicada pero firme. Varias personas que escuchaban la grabaron mentalmente, sabiendo que contenía más fuerza de la que aparentaba.

El hombre se retiró hacia la entrada, sosteniendo su mochila como si el peso fuera mayor que antes, pero también más real. Cuando cruzó la puerta, parte de la tensión abandonó la biblioteca. Algunos estudiantes intercambiaron comentarios silenciosos. Otros simplemente sonrieron a Lara, agradeciendo sin palabras la valentía que habían presenciado en aquella escena inesperada.

Una niña pequeña, que había estado coloreando junto a su madre, se acercó con un dibujo en la mano. «Para ti», dijo con timidez, extendiendo una hoja llena de estrellas. Lara la recibió, sorprendida. «¿Es para mí?» La niña asintió. «Porque fuiste valiente.» Esa frase, dicha con absoluta inocencia, golpeó más fuerte que cualquier elogio adulto escuchado ese día.

La madre de la niña se aproximó también. «Mi hija dijo que quiere ser bibliotecaria», comentó entre risas. «Dice que las bibliotecarias protegen los libros… y también a las personas.» Lara sintió que los ojos se le humedecían apenas, pero respiró hondo para contener la emoción. «Eso es muy bonito», respondió. «Y es verdad. Los libros y las personas necesitan cuidado.»

Cuando la niña se alejó, Lara observó la sala con otra mirada. No era solo su lugar de trabajo. Era un refugio para muchos, un espacio donde la tranquilidad debía ser preservada. Y ese día había sido la guardiana de ese refugio. No por obligación, sino por convicción. Lo había defendido sin perder la calma, sin perderse a sí misma.

Mientras acomodaba nuevamente el libro que había cerrado al comienzo del conflicto, entendió algo profundo: la dignidad no necesita gritar. Se sostiene sola, firme, como una columna que permanece intacta incluso cuando otros intentan derribarla con palabras. Y aunque ese día terminaría, la fuerza que descubrió en sí misma quedaría para siempre, acompañándola en cada página, cada lector, cada límite necesario. Cuando terminó su turno, Lara se quedó unos minutos más en el mostrador, fingiendo ordenar formularios. En realidad, estaba dejando que su cuerpo soltara poco a poco la tensión. Sentía los hombros duros, la mandíbula ligeramente apretada, pero detrás del cansancio había algo distinto: una especie de calma orgullosa que nunca antes había sentido tan clara.

Mientras guardaba el dibujo lleno de estrellas en una carpeta, oyó pasos acercarse. Era Marcos, uno de sus compañeros de turno, con un café en la mano. «Te lo ganaste», dijo, dejándolo a su lado. «Lo que hiciste hoy… nos dio aire a todos.» Lara sonrió con timidez. «Solo puse un límite», murmuró. Él negó con la cabeza. «No “solo”.»

Más tarde, en la pequeña sala de descanso, la supervisora la llamó con un gesto. Lara sintió el corazón acelerarse, temiendo que quizá hubiera quejas formales. Pero al entrar, encontró a la mujer con expresión seria, no enojada. «Me contaron lo que sucedió», dijo. «Y quiero escucharlo primero de ti.» Lara relató todo, sin adornos, sin exagerar, sin omitir los insultos.

La supervisora la escuchó en silencio, cruzando los brazos. Cuando Lara terminó, hubo unos segundos de pausa. «Actuaste correctamente», afirmó por fin. «Le hablaste con firmeza, pero sin faltar el respeto. Eso es exactamente lo que esperamos del personal cuando alguien cruza la línea.» Lara sintió un nudo en la garganta aflojarse lentamente, como si le quitaran un peso del pecho.

«Vamos a registrar el incidente», continuó la supervisora, «no para culparte, sino para dejar constancia. Si ese usuario vuelve a comportarse igual, ya habrá antecedentes.» Se acercó un poco más. «Y, por cierto, no permitas que lo de “mal pagada” se te meta en la piel. Hay trabajos bien pagados y vacíos. El tuyo sostiene mucho más de lo que parece.»

Esa frase se quedó flotando en su mente mientras regresaba a la sala principal. Miró las mesas ocupadas, los adolescentes estudiando, los ancianos leyendo con calma, los niños escogiendo cuentos ilustrados. De pronto, ese espacio que conocía de memoria se le reveló distinto: la biblioteca no era solo estanterías, era refugio, hogar prestado, laboratorio de sueños.

Al día siguiente, cuando llegó a su turno, notó un pequeño cambio en el ambiente. Algunos usuarios habituales la saludaban con más calidez. La adolescente de lentes le dejó discretamente una nota doblada: «Gracias por defender el silencio y a los que venimos a estudiar. Usted nos hizo sentir importantes.» Lara guardó el papel en la misma carpeta que el dibujo de estrellas.

Un grupo de voluntarios de lectura infantil se acercó a pedirle recomendaciones. Mientras les hablaba de autores, colecciones y temas, sintió que su voz sonaba más segura. No es que antes no lo estuviera, pero ahora había descubierto que su conocimiento y su voz podían proteger también, no solo informar. Ese descubrimiento era casi tan valioso como cualquier título académico.

Más tarde, la supervisora les anunció una breve reunión a todo el equipo. «Vamos a revisar el protocolo ante usuarios agresivos», explicó. «Lo de ayer nos recordó algo importante: la biblioteca no solo guarda libros, también cuida personas. Y eso incluye al personal.» Lara escuchó con el corazón atento. No estaba sola. La institución, al menos en parte, la respaldaba.

Hablaron de cómo intervenir a tiempo, de cuándo llamar a seguridad, de cómo sostener la calma. Aunque todo sonaba formal, Lara sentía debajo de cada frase un mensaje más profundo: tenemos derecho a estar seguros aquí. Cuando la reunión terminó, varios compañeros se acercaron a ella para tocarle el hombro, sonreír, o simplemente decir: «Bien hecho.»

Una semana después, el mismo usuario volvió a entrar por las puertas giratorias. Lara lo reconoció al instante, sintiendo un ligero sobresalto en el pecho. No porque tuviera miedo, sino porque sabía que aquel encuentro sería una pequeña prueba. Él también la reconoció, eso fue evidente. Se detuvo un segundo, como si dudara si debía avanzar.

Con pasos más lentos que la vez anterior, se acercó al mostrador. Esta vez, no traía comida, ni el ceño fruncido. Solo un libro vencido en la mano y una incomodidad evidente pegada al rostro. «Buenos días», dijo, casi en un susurro. Lara respondió con serenidad: «Buenos días. ¿Puedo ayudarle?» No había hielo, pero tampoco excesiva calidez. Había equilibrio.

Él dejó el libro sobre el mostrador, sin golpearlo. «Vine a devolver este», murmuró. «Me pasé de la fecha, lo sé.» Lara revisó el sistema, explicó la multa con voz profesional. Antes de irse, el hombre dudó, tragó saliva, y añadió: «Sobre el otro día… no estuve bien. Usted estaba haciendo su trabajo.» No usó la palabra perdón, pero se acercó.

«Agradezco que lo diga», respondió ella, sin alargar más el momento. No necesitaba humillarlo, ni “ganar”. Ya había ganado cuando se defendió sin perder su centro frente a todos. Ahora podía dejar que también él se rehaciera, si quería. Él asintió y se marchó sin alzar la voz, ni arrastrar sombras de arrogancia detrás suyo.

Ese mismo día, una maestra de secundaria entró con un grupo de alumnos. Se acercó a Lara para coordinar el uso de la sala de estudio. Mientras hablaban, la maestra sonrió y comentó: «Varias veces mis estudiantes hablan de esta biblioteca como su lugar seguro.» Esa frase, tan simple, se le metió a Lara en el alma como un rayito de sol inesperado.

Cuando la sala se llenó de adolescentes inclinados sobre apuntes, ella los observó unos segundos desde el mostrador. Pensó en lo frágil que era ese “lugar seguro” si nadie ponía límites a la agresión. Y entonces entendió algo más: cada vez que decía “no” a un abuso, también estaba diciendo “sí” a todos esos chicos que necesitaban silencio, respeto, orden.

Al terminar el día, mientras apagaba algunas luces y recogía libros abandonados en mesas, encontró el dibujo de una niña pegado discretamente en la parte lateral del mostrador. Había un estante, una mujer con gafas y una frase escrita con letras chuecas: «Lara cuida los libros y la gente.» No sabía quién lo había dejado, pero supo que necesitaba verlo justo ahí.

Guardó las llaves en su bolso y, antes de salir, se detuvo en medio de la sala vacía. El silencio ya no se sentía como fragilidad, sino como fuerza. Pensó en todas las bibliotecarias que, como ella, habían sido menospreciadas, etiquetadas, invisibilizadas. Sonrió, cansada pero firme. Tal vez no cambiaría el mundo entero, pero sí el pedacito que le tocaba sostener.

Cuando caminó hacia su casa bajo el cielo gris de Chicago, ya no llevaba encima solo el peso de la jornada, sino también la certeza de algo nuevo: su trabajo no era un simple empleo mal pagado. Era un acto continuo de cuidado. Cuidado por las historias, por la memoria, por las personas. Y por sí misma, cada vez que se atrevía a defenderse.

Esa noche, mientras leía en su sofá un libro que amaba desde adolescente, se sorprendió releyendo una frase sobre el valor de la palabra. Pensó en lo irónico que era: ella, guardiana de tantas palabras escritas, tardó años en usar las suyas para protegerse. Pero lo había hecho. Y ahora sabía que no volvería a dejarlas encerradas cuando alguien intentara pisarla.

El mundo seguiría teniendo gente que golpea mostradores, que escupe desprecio, que confunde educación con servilismo. Pero Lara ya conocía el sonido de su propia voz cuando salía acompañada de dignidad. Era firme, era clara, no necesitaba gritos. Y aunque la biblioteca cerrara cada noche, esa voz permanecería abierta dentro de ella, como el mejor libro de su vida.