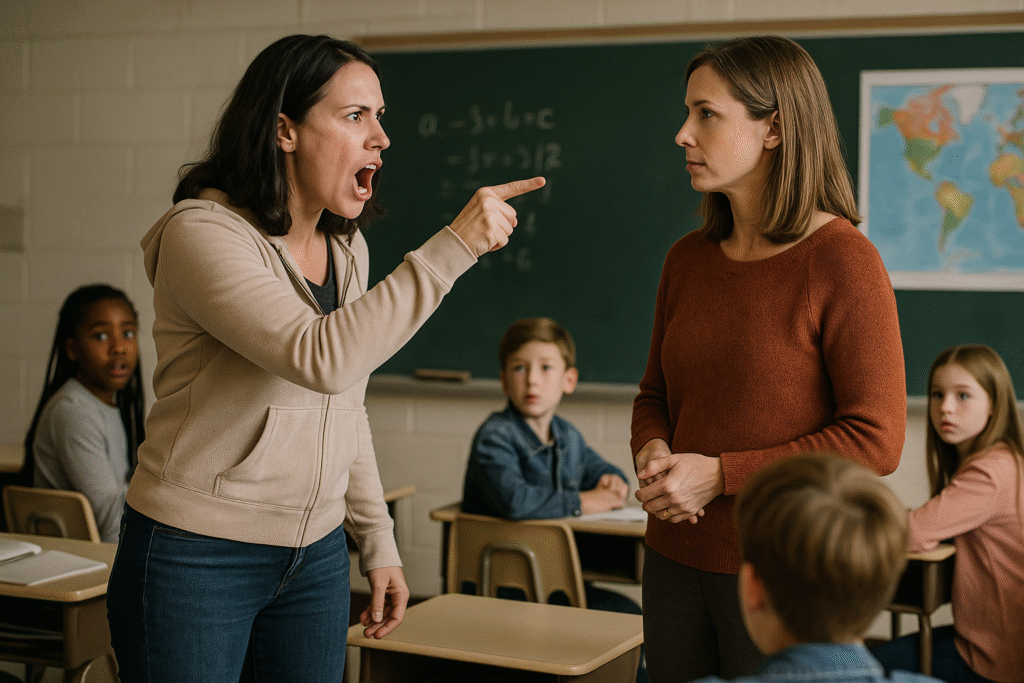

Camila sostuvo la mirada de Lorraine con una serenidad que sorprendió incluso a los estudiantes. Había soportado muchas cosas en silencio, pero no iba a permitir que alguien pisoteara su dignidad frente a los niños que ella intentaba formar cada día. Sintió cómo la fuerza se acomodaba en su pecho como una llama que finalmente despertaba.

Cuando habló, su voz no tembló. Era suave, pero cargada de una firmeza que nadie esperaba. Cada palabra salió perfectamente articulada, como si hubiera ensayado aquel discurso durante años sin saberlo. La clase entera contuvo el aliento. La asistente apoyó una mano sobre el escritorio, comprendiendo que algo profundo estaba a punto de cambiar para todos.

«Señora Bishop, mi trabajo no es obedecer gritos ni soportar humillaciones», dijo Camila con claridad. «Mi trabajo es educar. Y educar significa ver lo que otros pasan por alto, incluso cuando no quieren escucharlo.» Lorraine retrocedió apenas un paso, sorprendida de que la maestra no se desmoronara bajo su ataque. Era una reacción totalmente inesperada.

Los estudiantes intercambiaron miradas nerviosas. Algunos, que conocían la amabilidad habitual de Camila, estaban asombrados. Otros sentían una mezcla de admiración y alivio. Por primera vez, veían a un adulto defenderse dignamente sin perder el control. Era una lección silenciosa sobre límites, respeto y valentía que ningún libro del aula habría podido enseñarles con tanta claridad.

Lorraine respiró con fuerza, intentando recuperar la autoridad perdida. Su rostro estaba tenso, casi tembloroso. «¿Estás insinuando que estoy equivocada?», escupió entre dientes. Camila mantuvo la calma. «Estoy diciendo que su hijo necesita apoyo, no excusas. Y usted necesita escuchar antes de atacar.» La sala entera quedó petrificada. Una frase así habría derribado a cualquier padre arrogante.

La asistente de aula sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que Camila era dedicada, sabia y paciente, pero nunca había visto esa mezcla perfecta de fortaleza y serenidad. La maestra se estaba defendiendo con inteligencia, sin gritar, sin ofender. Era una demostración de integridad que dejaba sin palabras incluso a los más escépticos del pasillo.

Una niña levantó apenas la mano, como si quisiera hablar, pero la bajó cuando notó la tensión. Camila lo vio y sintió un impulso protector aún más grande. No solo defendía su honor. También defendía la seguridad emocional de sus estudiantes. Ellos estaban aprendiendo, en ese mismo instante, que la dignidad era una parte esencial del crecimiento.

Lorraine trató de reír, pero el sonido salió forzado. «Eres solo una maestra pública. No tienes derecho a decirme cómo criar a mi hijo.» Camila respiró hondo. «Se equivoca. No intento criar a su hijo, intento educarlo. Pero para que eso funcione, usted también debe participar.» Los murmullos comenzaron a surgir desde el pasillo, atraídos por el conflicto.

El maestro del aula contigua abrió la puerta completamente, preocupado. Vio la escena y se quedó inmóvil. Había sido testigo de situaciones similares, pero nunca de una confrontación tan directa y controlada. Camila no estaba perdiendo el control. Lo estaba reclamando, mostrando que el respeto debía ser un pilar inviolable dentro de cualquier institución educativa.

Los ojos de Lorraine mostraron una mezcla de rabia y desconcierto. No estaba acostumbrada a ser contradecida. Mucho menos por alguien que ella consideraba “inferior”. «No voy a tolerar que me faltes el respeto», gruñó. Camila respondió sin pestañear: «Y yo no voy a tolerar que humille a nadie en mi aula. Ni a mí, ni a mis estudiantes.»

Un silencio denso llenó el aula. Los niños miraban fijamente a Camila, aprendiendo más en un minuto que en semanas enteras. La calma de la maestra era firme, sólida, casi protectora. Era como si se hubiera transformado en un muro invencible entre sus estudiantes y la agresión irracional que acababa de invadir el salón sin invitación.

Lorraine abrió la boca para responder, pero Camila la interrumpió levantando una mano con elegancia. «Su hijo no necesita gritos, necesita guía. Y usted no está escuchando la guía que le doy, porque prefiere defender su orgullo en lugar de ayudarlo.» Casi todos los estudiantes se quedaron boquiabiertos. Nadie había hablado jamás así a la señora Bishop.

La asistente respiró agitada, incapaz de creer lo que veía. Camila seguía tranquila, incluso luminosa. Era como si su voz hubiera encontrado un tono nuevo, uno que había estado esperando salir. El aula se había transformado en un espacio donde la maestra no solo instruía, sino que recuperaba su valor personal palabra por palabra.

«Usted asegura que su hijo no tiene dificultades», continuó Camila. «Pero sus tareas incompletas, su falta de atención y su frustración constante dicen otra cosa. Y mi deber es ayudarlo, aunque usted prefiera fingir que no pasa nada.» Lorraine tensó los dedos alrededor del bolso, sintiendo cómo su máscara de seguridad comenzaba a resquebrajarse.

Un estudiante al fondo del aula levantó el cuaderno para cubrirse parcialmente el rostro, escondiendo una sonrisa nerviosa. No de burla, sino de orgullo hacia su maestra. Camila había sido siempre amable, paciente, comprensiva. Pero hoy demostraba que la paciencia también tenía límites, y que defenderse no era perder la compostura, sino proteger su vocación.

Lorraine intentó una última estrategia: elevar la voz. «¡No voy a permitir que insultes a mi familia!» Camila negó suavemente con la cabeza. «No he insultado a nadie. Pero usted sí ha insultado a una maestra frente a treinta estudiantes. Y eso no lo voy a pasar por alto.» Varios niños se enderezaron, sintiendo que presenciaban algo significativo.

El maestro del pasillo se acercó a la puerta. Sabía que quizás necesitarían intervención administrativa, pero también sabía que Camila estaba manejando la situación con una firmeza admirable. Había una autoridad distinta emanando de ella, una que no venía del cargo, sino de la convicción profunda que solo quienes aman enseñar pueden mostrar.

Lorraine sintió cómo la rabia se transformaba lentamente en algo más parecido al miedo. Camila, sin levantar la voz, había desmantelado cada uno de sus argumentos. Y la mirada de los demás adultos presentes dejaba claro que, por primera vez, nadie estaba de su lado. Su hijo, sentado en primera fila, la observaba con vergüenza latente.

Camila lo notó. Y suavizó el tono sin perder la firmeza. «Tu hijo necesita apoyo, no espectáculos.» Lorraine parpadeó, como si la frase la hubiera golpeado en un punto vulnerable. «Él te admira», añadió Camila. «Y lo que hagas frente a él deja huellas.» El niño bajó la mirada, conmovido por el reconocimiento silencioso de su maestra.

Los estudiantes comenzaron a asentir levemente. Muchos habían vivido situaciones similares en casa. Sabían lo que era sentir que los adultos perdían el control por frustraciones ajenas. Ver a Camila recuperar el espacio con tanta serenidad era, sin duda, una lección inesperada sobre responsabilidad emocional. Una que ninguno olvidaría pronto.

Lorraine respiró hondo, tratando de sostener su postura altiva, pero sus hombros comenzaban a caer lentamente. «No estoy acostumbrada a que me hablen así», murmuró, casi sin voz. «Quizás es momento de escuchar algo diferente», respondió Camila, con una suavidad que contrastaba profundamente con la tensión del momento. La asistente sintió ganas de aplaudir.

Los maestros del pasillo intercambiaron miradas cargadas de sorpresa y respeto. Habían visto a Camila dar todo de sí cada día, pero nunca imponerse de esa manera. El director apareció en la puerta, alertado por el ruido, pero se detuvo al ver la escena. Observó sin intervenir, analizando cuidadosamente la situación antes de actuar.

Lorraine miró al director, esperando apoyo inmediato, pero él simplemente la observó con neutralidad. Ella frunció el ceño, comprendiendo que la situación había girado por completo. Camila aprovechó ese instante para terminar su idea: «Estoy aquí para enseñar. Y si usted decide convertir este aula en un campo de batalla, no lo voy a permitir.»

El director dio un paso hacia adentro, rompiendo el silencio final. Los estudiantes se tensaron. La asistente tragó saliva. Lorraine intentó recomponerse. Camila mantuvo la mirada firme y respiró profundamente. Sabía que aquella intervención podía significar muchas cosas, pero también sabía que, por primera vez, estaba lista para enfrentar cualquier consecuencia.

El director observó a Camila, luego a los estudiantes, y finalmente a Lorraine. El ambiente vibraba con tensión, pero también con un extraño sentido de justicia. La situación estaba a punto de cambiar de dirección, y todos lo sabían. Camila permaneció inmóvil, sosteniendo el espacio con dignidad absoluta, esperando la siguiente palabra.

El director abrió la boca para hablar. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante. La asistente se llevó una mano al pecho. Lorraine tensó el cuerpo, lista para pelear. Camila sostuvo el aire, preparada para todo. La historia no había terminado. De hecho, acababa de abrirse hacia un punto aún más decisivo. El director entró por completo al aula y, por un segundo, nadie se atrevió a respirar. Miró a Camila, luego a Lorraine y finalmente a los estudiantes, que lo observaban con ojos enormes. Notó el temblor contenido en algunos hombros pequeños y el brillo firme en la mirada de la maestra. Entendió, de inmediato, que no era una simple “discusión de padres”.

Pidió, con voz grave pero controlada, que todos se sentaran bien. Los alumnos obedecieron al instante, sin dejar de mirar. «Señora Bishop, señorita Camila, acompáñenme fuera del aula, por favor», dijo, señalando la puerta. Nadie se movió al principio. Lorraine cruzó los brazos, ofendida. Camila respiró hondo y asintió, cuidando de no demostrar cuánto le temblaban las piernas.

Antes de salir, Camila se giró hacia sus estudiantes. «Chicos, continúen en silencio y sigan con la lectura», dijo, señalando el texto abierto en sus pupitres. Su voz había recuperado la calidez habitual, pero seguía firme. Quería protegerlos, incluso mientras ella misma se sentía expuesta. La asistente tomó el control del grupo, intentando sonreír pese al ambiente tenso.

En el pasillo, el eco de los pasos de los tres sonó más fuerte de lo normal. Lorraine caminaba delante, rígida, como si fuera a un juicio injusto. Camila iba detrás, sintiendo cada mirada que se asomaba desde otras aulas. El director, en medio, parecía cargar el peso completo de un edificio lleno de emociones contenidas.

Llegaron a la oficina de dirección y el director cerró la puerta con cuidado, sin golpes. Señaló dos sillas frente a su escritorio. Lorraine se sentó con brusquedad, dejando el bolso sobre sus rodillas. Camila se sentó despacio, aún sosteniendo el cuaderno contra el pecho. Él permaneció de pie unos segundos, observando sus rostros antes de hablar.

«Quiero escuchar a ambas», dijo finalmente. «Pero primero, unas reglas: aquí se habla sin gritar y con respeto.» Miró directamente a Lorraine, sin agresividad, solo con autoridad. Ella frunció el ceño, pero no replicó. Camila sintió una pequeña ola de alivio recorrerle la espalda. Por primera vez, alguien más ponía un límite claro.

Lorraine fue la primera en explotar. «Esta maestra está señalando a mi hijo como si tuviera problemas, frente a otros padres, frente a otros niños», dijo, teatral. «¡Es inaceptable! Mi hijo no tiene nada malo, es ella la que no sabe enseñar.» Cada palabra estaba cargada de orgullo herido y una negación casi desesperada de cualquier responsabilidad.

Camila empezó a hablar solo cuando el director se lo pidió con un gesto suave. Contó lo ocurrido con frases cortas, medidas, sin exagerar. Explicó la nota, el ingreso abrupto al aula, los gritos frente a los estudiantes. No adornó nada, pero tampoco evitó mencionar el “maestra pública cualquiera”. Mientras hablaba, sintió que se acomodaba un peso antiguo dentro de sí.

El director la escuchó sin interrumpir, asintiendo apenas. Luego se volvió hacia Lorraine. «He recibido comentarios de otros docentes sobre incidentes similares en reuniones anteriores», dijo despacio. «Y también tenemos cámaras en el pasillo, aunque no dentro del aula. No es la primera vez que se le ha pedido moderar el tono.» Sus palabras perforaron la defensa de Lorraine.

La mujer abrió la boca, ofendida. «¿Está insinuando que soy una mala madre?» El director negó con calma. «Estoy diciendo que su forma de expresarse, hoy, fue inapropiada. Sobre todo frente a treinta niños.» Camila no habló. Solo observó cómo el muro de soberbia de Lorraine comenzaba a mostrar grietas. Detrás del enojo había algo parecido al miedo.

«Su hijo necesita apoyo», continuó el director. «Camila no lo está etiquetando, lo está cuidando. Es muy distinto.» Lorraine apretó los dedos contra el bolso. «Él es inteligente», murmuró, casi en un susurro más dirigido a sí misma que a ellos. Camila aprovechó ese resquicio para reafirmar su mensaje, con voz ahora mucho más suave.

«Justamente por eso quiero ayudarlo», dijo la maestra. «Es brillante cuando se concentra, pero está frustrado, cansado, preocupado por no cumplir sus propias expectativas… y las suyas.» Lorraine la miró, con los ojos brillando de una rabia que empezaba a mezclarse con tristeza. No le gustaba verse reflejada en esa descripción, pero sabía que tenía verdad.

El director apoyó las manos sobre el escritorio. «Aquí no se trata de ganar una pelea», dijo, pausado. «Se trata de que su hijo no se pierda en medio de esto. Ni él, ni la relación con su maestra.» El silencio que siguió fue pesado, pero diferente: ya no amenazaba con explotar, amenazaba con desnudar realidades dolorosas.

Lorraine respiró hondo y desvió la mirada hacia la ventana. «Mi hijo siempre ha sido el mejor», murmuró. «No puedo aceptar que ahora digan que “necesita apoyo”.» Camila sintió una punzada de empatía. Sabía que, detrás de ese orgullo, tal vez había miedo a ser juzgada como madre. Pero tampoco podía permitir que ese miedo se descargara sobre ella.

«Pedir apoyo no significa fracaso», dijo Camila, con delicadeza firme. «De hecho, es una de las lecciones más poderosas que podemos enseñarles: reconocer cuando algo nos cuesta y aceptar ayuda.» El director asintió de inmediato. Las palabras flotaron unos segundos en el aire, buscando dónde aterrizar dentro de Lorraine. Por primera vez, ella no respondió al instante.

«Propongo esto», intervino el director. «Tendremos una reunión más formal con orientación y usted, señora Bishop. Revisaremos estrategias para ayudar a su hijo. Y desde ya dejo claro que no aceptaré más ingresos a gritos en ninguna aula.» Miró a Camila. «Y usted tiene derecho a trabajar sin ser humillada delante de sus estudiantes.»

La frase cayó sobre Camila como una manta cálida. Nadie se lo había dicho tan claramente antes, al menos no un superior. «Gracias», alcanzó a decir. Lorraine apretó los labios. No estaba acostumbrada a que alguien le pusiera límites tan directos. Pero también sabía, en el fondo, que esa línea ya la había cruzado hacía rato.

El director se volvió hacia Camila de nuevo. «¿Necesita unos minutos antes de volver al aula?» Ella negó suavemente. «No, quiero terminar el día con ellos. No quiero que se queden con esta imagen como lo último.» Había cansancio en sus ojos, pero también una decisión inamovible. Lorraine la observó, quizá por primera vez, como algo más que “una maestra”.

Cuando Camila salió de la oficina, el murmullo de la escuela la recibió como un oleaje suave. Dos colegas se le acercaron casi de inmediato. «¿Estás bien?» preguntó uno. Ella sonrió cansado. «Cansada, pero sí.» Había una mezcla de adrenalina y vulnerabilidad en su cuerpo, como si acabara de correr una maratón emocional dentro de cuatro paredes.

Regresó al aula y todos los ojos se clavaron en ella. Podía sentir la pregunta silenciosa flotando en el ambiente. Cerró la puerta con calma, caminó hasta el frente y apoyó el cuaderno sobre el escritorio. Sabía que lo que dijera ahora también sería una lección. No solo de lenguaje o matemáticas, sino de humanidad.

«Chicos», comenzó, con una voz más suave que antes. «Lo que pasó hace un rato fue incómodo para todos.» Algunos asintieron muy despacio. Otros evitaron su mirada, incómodos. «Quiero que sepan que ustedes nunca están obligados a aguantar gritos o faltas de respeto, ni siquiera cuando vienen de un adulto.» Sus palabras cayeron con un peso cálido en cada pupitre.

Un niño alzó la mano, tembloroso. «Miss… ¿usted está en problemas?» La pregunta le apretó el corazón. Sonrió apenas. «No. El director vino a ayudarnos a que todos recordemos las reglas de respeto.» Varios hombros se relajaron. Otro estudiante murmuró: «Usted no hizo nada malo.» Camila sintió una lágrima amenazar con salir, pero la contuvo, transformándola en una sonrisa agradecida.

Mientras los alumnos volvían lentamente a sus libros, la asistente se le acercó. «No sabía que tenías todo eso dentro», susurró. Camila se encogió de hombros, aún con adrenalina. «Yo tampoco», respondió honestamente. Sin embargo, sabía que aquella fuerza no había surgido de la nada. Se había estado acumulando en cada madrugón, en cada injusticia tragada, en cada momento que decidió quedarse.

El resto de la jornada transcurrió con una calma extraña, densa pero también reparadora. Los estudiantes se mostraron más atentos, más cariñosos incluso. Algunos se acercaron al final de la clase para darle pequeños dibujos improvisados. Uno tenía escrito: “Gracias por defendernos”. Camila lo guardó en el cuaderno, sintiendo que ese papel valía más que muchos reconocimientos formales.

Al sonar el timbre, el hijo de Lorraine se acercó al escritorio, quedándose atrás cuando el resto salió. Jugaba con la cremallera de su mochila, sin mirarla a los ojos. «Miss», murmuró. «Lo siento por mi mamá.» Camila sintió que algo se le aflojaba en el pecho. «No tienes que pedir disculpas por los adultos», dijo, con ternura.

Él levantó la mirada, humedecida. «Solo… no quería que se enojara contigo. Ella se enfada cuando cree que piensan que no soy el mejor.» Esas palabras le atravesaron el alma. Camila se inclinó un poco para quedar a su altura. «Ser el mejor no significa no equivocarse nunca. Significa seguir intentando, incluso cuando algo cuesta. Y eso tú lo haces.»

El niño tragó saliva. «Las tareas me parecen difíciles», confesó. «Y cuando me distraigo, me da miedo decirlo porque siento que ella se decepciona.» Camila lo escuchó con el corazón estrujado. «Por eso te mandé la nota», explicó. «No para acusarte, sino para que no estés solo con eso.» Él asintió despacio, como si una mochila invisible pesara menos.

«¿Está muy enfadada contigo?», preguntó el niño, todavía preocupado. Camila negó. «Está confundida. Quiere lo mejor para ti, pero a veces el miedo se le convierte en gritos.» Él suspiró, entendiendo demasiado para su edad. «No es justo que te grite a ti», añadió. La maestra sonrió triste. «Por eso le puse límites. Y también por ti.»

Cuando el aula quedó finalmente vacía, Camila se sentó un momento sola en su silla. Miró los pupitres, las mochilas olvidadas, los carteles de colores que ella misma había pegado semanas atrás. Pensó en renuncias que había imaginado en noches difíciles y en cómo, paradójicamente, ese día tan duro le recordaba por qué seguía allí.

Mientras ordenaba los libros, su teléfono vibró con un correo nuevo. Era del director. Lo abrió con los dedos temblorosos. En el mensaje, él reconocía su profesionalismo durante el incidente, aclaraba que la escuela apoyaba el trabajo de los docentes y la invitaba a participar en una próxima reunión pedagógica sobre relación familia–escuela. Camila sintió que algo se acomodaba dentro.

No era un ascenso, ni un aumento, ni un premio. Era algo más sutil, pero igual de poderoso: reconocimiento. La certeza de que, al menos allí dentro, no estaba completamente sola ante padres desbordados y exigencias imposibles. Cerró el correo con una respiración profunda. Ese pequeño gesto administrativo se sentía como una palmada en el hombro del alma.

Cuando salió al pasillo, un colega se le acercó con una sonrisa apretada. «Supe lo que pasó», dijo. «Sé que fue duro, pero… gracias. Muchos hemos tragado cosas parecidas sin decir nada.» Camila asintió. «Me tembló todo», admitió. «Pero creo que si no hablaba hoy, ya no iba a poder mirarme igual frente a los niños.»

Esa noche, en casa, Camila se sentó a cenar frente a un plato sencillo. El cansancio era brutal, pero en medio de la fatiga había una claridad nueva. Recordó cada palabra dicha, cada mirada de sus alumnos, cada gesto silencioso de apoyo. No sabía qué traería la próxima reunión con Lorraine, pero por primera vez no sentía terror.

Miró la pila de cuadernos que debía corregir y, en lugar de sentir solo peso, experimentó un extraño orgullo. Seguía siendo “maestra pública”, con salario limitado y aulas llenas, pero esas palabras ya no sonaban como insulto. Eran una insignia. Un recordatorio de que, aun con todo en contra, seguía sosteniendo mundos pequeños con sus propias manos.

Antes de dormir, abrió uno de los dibujos que un alumno le había dejado. Había un garabato de ella de pie frente a una pizarra, con un pequeño texto: “Miss Camila es valiente”. Sonrió con los ojos húmedos. Tal vez no siempre se sintiera así. Pero ese día, al menos, había sido verdad. Y eso ya estaba cambiándolo todo.

Se acostó con el corazón agitado, pero liviano. Sabía que la historia con Lorraine no había terminado. Faltaban reuniones, acuerdos, conversaciones difíciles. También sabía que habría otros padres, otros conflictos, otras pruebas. Pero ahora tenía una referencia nueva dentro de sí misma: el momento en que decidió que su voz valía tanto como su vocación.

Y mientras el sueño finalmente la alcanzaba, una idea se instaló con suavidad: quizá aquella tormenta era el comienzo de algo más grande en la escuela. No solo para ella, sino para todos los que habían visto, escuchado y aprendido en silencio. La verdadera lección apenas estaba empezando a escribirse, y ya no pensaba borrarla. Al día siguiente, el aire en la escuela se sentía distinto, más pesado y al mismo tiempo claro. Los rumores del incidente habían corrido por pasillos y oficinas, envueltos en susurros y miradas cómplices. Camila caminó hacia su aula con una carpeta en la mano y un nudo en el estómago, pero también con la espalda un poco más erguida.

En la sala de profesores, dos colegas la miraron de reojo antes de acercarse. «Supe lo de ayer», dijo una maestra de quinto, dejando una taza sobre la mesa. «Solo quería decirte que hiciste lo que muchos no nos hemos atrevido.» Camila sonrió cansada, muy hondo, sintiendo cómo esas palabras le ponían un pequeño sostén debajo del cansancio emocional acumulado.

El director apareció en la puerta poco después, con un montón de papeles y expresión concentrada. «Camila, orientación confirmó la reunión con la señora Bishop para el viernes», anunció, sin rodeos. «También quieren que tú estés presente.» Ella asintió, tragando saliva despacio. Tenía miedo, sí, pero ya no era el miedo paralizante de antes, sino uno mezclado con determinación silenciosa.

Mientras avanzaba la mañana, la clase se desarrolló con una calma atenta. Los estudiantes parecían respetuosos, casi protectores. Levantaban la mano con más cuidado, escuchaban con mayor concentración. Camila notó esos gestos silenciosos, pequeños pero significativos. Sentía que, de algún modo, su reacción había reforzado un mensaje: la autoridad también podía ser justa y humana al mismo tiempo, de verdad.

En el recreo, algunos padres se acercaron a ella en el patio. No hicieron escándalo ni se pusieron dramáticos. Solo preguntaron con tono genuino si estaba bien. «Vi a la señora Bishop salir ayer, roja de furia», comentó uno. «Solo quería que supieras que muchos apreciamos lo que haces.» Camila agradeció, sorprendida. No estaba acostumbrada a ese respaldo directo, tanto.

Ese mismo día, en la tarde, tuvo una breve reunión con la orientadora de la escuela. Era una mujer serena, de voz suave, que escuchó todo con atención paciente. «Lo que hiciste no fue faltar el respeto», dijo finalmente. «Fue establecer un límite sano. A veces los adultos también necesitan que alguien les recuerde esas fronteras.» Camila sintió alivio inmediato.

La orientadora le mostró algunos registros del alumno: notas fluctuantes, observaciones sobre distracciones, pequeñas explosiones de frustración. «No es que no pueda», explicó. «Es que carga expectativas muy pesadas. Y si en casa se suman presiones, la escuela se vuelve el único lugar donde su angustia se nota.» Camila lo había intuido, pero verlo en papeles lo hacía más evidente.

Esa noche, al preparar sus materiales, Camila decidió cambiar ligeramente su enfoque con él. Diseñó pequeñas actividades diferenciadas, fragmentó las tareas en pasos claros, planeó conversaciones individuales. No era para “tratarlo distinto”, sino para mostrarle concretamente que no estaba solo. Mientras dibujaba flechas y notas en su planificador, pensó en cuántas veces también ella habría necesitado algo similar de pequeña.

El viernes llegó demasiado rápido. El pasillo hacia la oficina de orientación le pareció más largo de lo normal. Camila llevaba una carpeta con trabajos del alumno, anotaciones y ejemplos de avances. No quería ir a la defensiva; quería ir preparada. Al llegar, encontró a la orientadora revisando unos expedientes y a Lorraine sentada, visiblemente tensa, con el ceño fruncido.

El silencio inicial fue incómodo. La orientadora tomó la palabra primero, con tono calmado. «Gracias por venir», dijo, mirando a Lorraine. «Estamos aquí para hablar del progreso de tu hijo, no para buscar culpables.» Camila agradeció internamente esa frase. Marcaba un marco distinto al del ataque del aula. Lorraine cruzó los brazos, defensiva, pero no se levantó para irse todavía.

Camila abrió la carpeta y mostró algunos trabajos. Señaló los momentos en que el niño destacaba, los ejercicios donde había tenido ideas brillantes. Luego, con cuidado, indicó las tareas incompletas, las ausencias de entrega, las señales de cansancio. «No estoy diciendo que no pueda», repitió. «Estoy diciendo que está luchando más de lo que dice y no debería hacerlo solo.»

Lorraine escuchó en silencio más tiempo del que habría tolerado días antes. Su rodilla se movía inquieta bajo la mesa. «Él siempre ha sido el primero en todo», murmuró finalmente. «Si digo que necesita ayuda, todos pensarán que lo crié mal.» La vulnerabilidad, por fin, asomó entre las grietas del orgullo. Camila la miró sin juicio, solo con comprensión tímida.

La orientadora intervino con delicadeza. «Pedir ayuda no habla mal de nadie», dijo. «Habla de alguien que se hace responsable. Lo mismo aplica para los niños y para los adultos.» Lorraine apretó la mandíbula, pero sus ojos se humedecieron. No quería llorar frente a una maestra pública, frente a nadie allí. Sin embargo, la coraza empezaba a resquebrajarse peligrosamente, justamente.

«Cuando usted entró gritando al aula», añadió la orientadora, «no solo afectó a Camila. Afectó a todos los niños presentes, incluido su hijo.» Esas palabras se clavaron. Lorraine apretó el bolso, incómoda. Imaginó la cara de su hijo mirándola mientras atacaba a la persona que pasaba tantas horas con él. Por primera vez, se vio desde afuera con claridad incómoda.

Camila eligió ese momento para hablar desde un lugar distinto, más humano que administrativo. «Sé que lo quiere», dijo. «Eso es evidente. Él la mira buscando aprobación cada vez que lo menciono.» Lorraine la observó, confundida por el tono. No había reproche duro. Había, en cambio, una invitación clara a mirar la situación desde el vínculo, no desde la competencia.

«Pero cuando me grita frente a él», continuó Camila, «le enseña que gritar es la forma correcta de resolver los desacuerdos. Y él ya está mostrando frustración en clase. No quiero que aprenda a reaccionar siempre así, ni conmigo ni con otros.» Lorraine tomó aire con dificultad, como si cada palabra también le obligara a reconocer un reflejo que detestaba.

Hubo un silencio largo. La orientadora no lo rompió. Sabía que ese tipo de silencio también educa, obliga a mirar hacia adentro. Finalmente, Lorraine bajó la mirada. «No sabía que él…», murmuró. «En casa, cuando trae una nota que no es perfecta, yo me altero. No quiero que fracase como yo fracasé.» La frase salió casi inaudible, cargada de historia.

Camila sintió un vuelco en el pecho. De pronto, la figura imponente, gritando en el aula, se superpuso con la imagen de alguien asustada de repetir viejos errores. Eso no justificaba nada, pero cambiaba el mapa. «Su hijo no es usted», respondió. «Y esta escuela no está para juzgarlo, sino para darle herramientas nuevas. A usted también, si lo permite.»

Lorraine se quedó callada más tiempo, como si procesara cada sílaba con dificultad. Finalmente suspiró y se llevó una mano al puente de la nariz. «No fue correcto entrar así al salón», admitió. «No me gustó que mi hijo pareciera señalado.» Camila no dejó pasar la rendija. «Podemos trabajar juntos para que no se sienta señalado, sino más acompañado realmente.»

La orientadora sonrió, viendo cómo el clima cambiaba de confrontación a colaboración tímida. «Propongo un plan», dijo. «Refuerzo en algunas materias, comunicación semanal por correo y un espacio para que él exprese cómo se siente. También, si usted está de acuerdo, algunos encuentros con usted sobre manejo de expectativas.» Lorraine no respondió de inmediato, pero dejó de apretar el bolso.

Camila agregó, con cuidado: «No quiero que esto sea maestra contra madre. Quiero que sea adultos a favor de un niño. Él merece eso.» Lorraine la miró largo rato. Allí, en ese gesto, ya no vio solo a una maestra de escuela pública. Vio también a alguien dispuesta a sostener a su hijo cuando ella misma no sabía realmente cómo.

Finalmente, Lorraine asintió, apenas. «Está bien», murmuró. «Podemos intentar eso.» No fue una disculpa formal, ni una declaración dramática, pero sonó mucho más verdadera que cualquier frase grandilocuente. Camila sintió que los músculos de los hombros comenzaban a relajarse. No significaba que todo fuera fácil a partir de entonces, pero sí que la guerra abierta se transformaba en diálogo incompleto.

Al salir de la reunión, Camila se apoyó brevemente contra la pared del pasillo. La orientadora le dio una palmada en el hombro. «Lo hiciste bien», dijo. «No solo defendiste tus límites, también abriste una puerta.» Camila sonrió, agotada. «Me temblaba todo», confesó. «Pero creo que temblar no es lo mismo que retroceder.» Esa diferencia la llenaba de orgullo silencioso.

Los días siguientes, el ambiente en el aula cambió de manera lenta, pero perceptible. El hijo de Lorraine comenzó a participar con más frecuencia, levantando la mano sin tanto miedo. Aún se frustraba, aún había momentos de tensión, pero miraba menos la puerta esperando una explosión. Miraba más a Camila, buscando guía y, a veces, una pequeña aprobación silenciosa extra.

En una de esas clases, mientras los demás trabajaban en silencio, él se acercó al escritorio con su cuaderno a medio completar. «Miss», dijo casi en un susurro, «¿podemos hacer este ejercicio juntos? No lo entiendo bien.» Antes se habría quedado callado. Camila sintió un destello de alegría. «Claro que sí», respondió, corriendo suavemente una silla a su lado ahí.

Esa escena no pasó desapercibida. Varios alumnos observaron de reojo cómo la maestra dedicaba un momento especial para ayudar sin juzgar. Para muchos, fue una señal silenciosa de que también podían pedir ayuda sin miedo. La cultura del aula, poco a poco, empezaba a girar alrededor de la idea de que equivocarse era permitido, siempre que se aprendiera algo importante.

Un jueves, al final de la jornada, Camila encontró en su bandeja de correo una nota pequeña, doblada prolijamente. Era de Lorraine. «Aún me cuesta esto», decía, con letra algo apretada. «Pero gracias por no rendirte con él. Y, supongo, tampoco conmigo.» Camila leyó la frase varias veces, sintiendo que algo se ablandaba dentro de su propio escepticismo defensivo interno.

Esa noche, al llegar a casa, dejó la nota junto al dibujo donde un estudiante la había llamado valiente. Eran papeles, pero representaban batallas internas que nadie veía: las de quienes dejaban de gritar, las de quienes empezaban a pedir ayuda, las de quienes seguían enseñando pese al cansancio. Camila comprendió que esa también era una forma profunda de transformación.

Miró su calendario pegado en la pared. Todavía quedaban meses de curso, reuniones, evaluaciones, conflictos nuevos e imprevistos. Nada estaba resuelto para siempre. Pero ahora sabía que no tenía que enfrentar cada cosa tragando silencio. Había descubierto que su voz podía sostener a otros sin destruirla por dentro. Y eso, más que programas de estudios, era su aprendizaje más valioso.

Antes de dormir, pensó en las palabras que le había dicho a la clase: que nadie estaba obligado a aguantar faltas de respeto, ni siquiera de adultos. Se dio cuenta de que se las había dicho a sí misma. Sonrió en la oscuridad, cansada pero en paz. Tal vez la lección de ese año no estuviera solo en los libros. La puerta del despacho de la directora se cerró detrás de Camila, y el silencio que quedó flotando resultaba más pesado que cualquier grito. La directora Thompson la observaba con seriedad, aunque en sus ojos había una compasión que jamás mostraba frente al resto del personal. Camila respiró hondo, consciente de que aquel momento iba a ser decisivo en su futuro.

La directora pidió que se sentara y, durante unos segundos interminables, solo la miró en silencio. A Camila le temblaron ligeramente las manos, pero mantuvo el mentón firme. La escena con Lorraine seguía repitiéndose en su mente, cada insulto como una piedra arrojada a su dignidad. Sabía que habían grabado todo. Sabía que el video ya estaría circulando.

Finalmente, la directora entrelazó las manos sobre el escritorio y dejó escapar un suspiro profundo. Dijo que había visto el incidente desde el pasillo, que había escuchado cada palabra y que no permitiría semejante comportamiento dentro de la escuela. Sus palabras eran tranquilas, pero cargadas de una fuerza que Camila no esperaba. Sentir apoyo en ese momento la hizo parpadear.

Camila abrió la boca para disculparse, pero la directora levantó una mano para detenerla. Le explicó que no tenía por qué disculparse por defender su profesionalismo. Que el límite entre tolerar y permitir humillaciones había sido cruzado. Que ningún maestro —ni siquiera uno recién llegado, ni uno tímido, ni uno agotado— debía soportar semejante ataque frente a sus alumnos.

Las lágrimas amenazaron con subirle a los ojos, pero intentó contenerlas. No quería mostrarse vulnerable, no ahí, no ahora. Sin embargo, la directora percibió su esfuerzo y suavizó su tono. Le dijo que había maestros buenos, otros excelentes… y luego estaban aquellos como Camila, cuya dedicación cambiaba vidas sin que lo notaran. Esas palabras la golpearon con fuerza.

La directora entonces abrió un archivo sobre su escritorio y lo giró hacia ella. Era una carta formal que planeaba enviar al distrito escolar, denunciando el comportamiento agresivo y dañino de Lorraine. Pero también había una sección solicitando apoyo adicional para el aula de Camila, reconociendo que había cumplido con su labor más allá de lo esperado. Camila no podía creerlo.

Por un momento, se quedó en silencio absoluto, aturdida. Después de tanto tiempo sintiendo que su esfuerzo pasaba desapercibido, alguien finalmente lo estaba reconociendo. No como un cumplido vaciado de sentido, sino como un respaldo concreto. Uno que podría cambiar su vida profesional y, quizá, devolverle la confianza que los gritos de esa madre habían intentado destruir.

La directora Thompson se levantó y caminó hacia la ventana, contemplando el patio donde los estudiantes seguían jugando como si nada hubiese pasado. Luego dijo que aquello no terminaría ahí. Que la escuela hablaría con los padres, con el consejo escolar y con cualquiera que fuera necesario para proteger a los docentes. Era hora de trazar un límite claro. Camila asintió despacio.

La directora regresó al escritorio, puso una mano ligera sobre el hombro de Camila y le dijo que debía recordar una cosa: su voz importaba. Sus límites importaban. Su trabajo importaba. Sus alumnos la necesitaban más de lo que ella imaginaba. Aquellas palabras se filtraron en su pecho como un bálsamo después de una tormenta. Camila respiró, sintiendo un peso liberarse.

Cuando la reunión terminó, Camila salió del despacho con pasos lentos. El pasillo, que antes había sido el escenario de una humillación brutal, ahora parecía diferente. No menos doloroso, pero sí más claro. Había recuperado algo que creía perdido: la certeza de que valía. Y que enfrentarse a la injusticia, aunque doliera, era el primer paso para cambiarlo todo.