Carla apoyó la carpeta en la mesa como si colocara una verdad pesada, imposible de esconder. Su mirada no retó; midió. En la pared, el reloj marcaba segundos que sonaban más fuertes que cualquier voz. La funcionaria sostuvo el sello, dudó, y lo bajó lentamente, como si temiera estampar un error irreversible ante testigos.

—Perfecto —dijo Carla—. Entonces redactemos el rechazo con fundamento legal, citando artículo, inciso y evidencia verificable. Si el “perfil ideal” es un criterio, debe existir en normativa pública, no en preferencias privadas. Su tono fue cordial, casi pedagógico. Y esa amabilidad cortó más que un grito, porque obligaba a pensar.

El abogado del área, que hasta entonces había fingido leer, levantó la vista con el instinto de quien reconoce peligro real. Miró a la funcionaria y luego a Carla. Nadie quería ser el primero en admitirlo, pero todos entendieron lo mismo: Carla no estaba improvisando. Estaba construyendo un expediente contra el expediente.

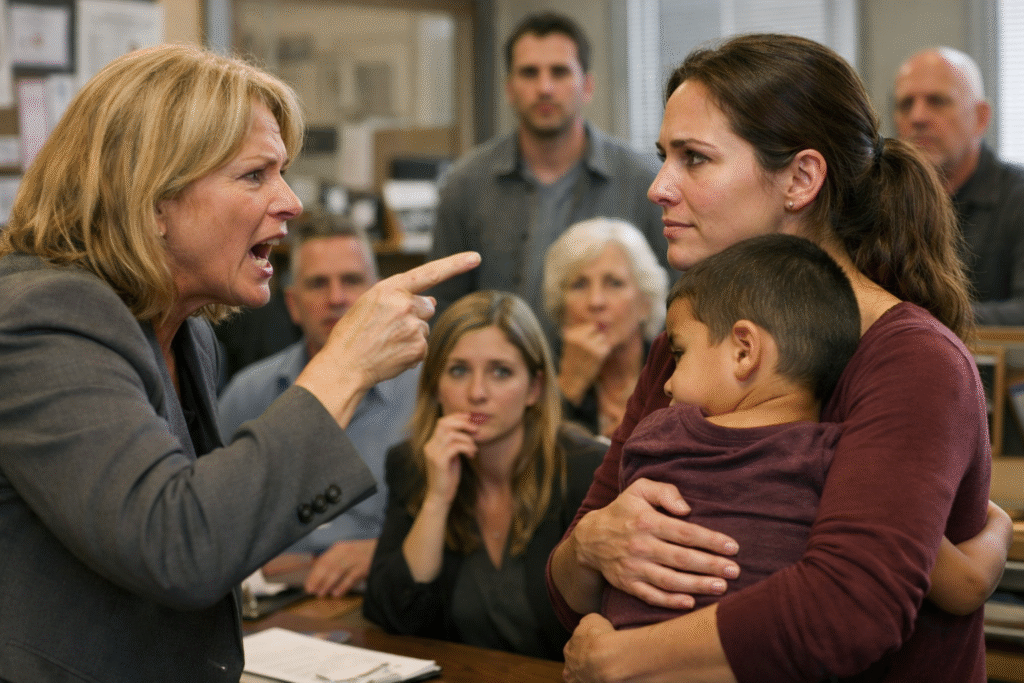

La funcionaria intentó recuperar el control con la herramienta más común: la autoridad desnuda. —Esto es un proceso administrativo, señora Morales. Aquí decidimos nosotros. Carla asintió con paciencia. —Exacto. Administrativo. Y por eso existe debido proceso, registro de decisiones, y derecho a revisión. Lo que ustedes “deciden” debe poder sostenerse afuera.

Un asistente tragó saliva. En una esquina, una impresora expulsó una hoja con un chirrido que sonó a confesión. Carla abrió su carpeta y mostró copias: certificaciones, evaluaciones, visitas domiciliarias, cartas de recomendación, constancias médicas, ingresos, historial limpio. Había orden. Había fechas. Había firmas. Era el retrato de alguien que hizo su tarea sin dejar cabos sueltos.

—Hay algo más —añadió Carla, sin dramatizar—. Durante meses he documentado inconsistencias en este programa. No por venganza, sino por protección del niño. Señaló un anexo: listas de espera alteradas, entrevistas repetidas sin motivo, criterios cambiantes según la persona. El abogado acomodó sus lentes, y por primera vez el aire se movió.

La funcionaria se rió, una risa breve y tensa. —¿Insinúa irregularidades? Carla no se defendió; preguntó. —¿Se siente cómoda sosteniendo lo dicho bajo juramento? Hubo un silencio absoluto, de esos que vuelven visible el polvo flotando. La risa se murió en la garganta como si alguien hubiera cerrado una puerta.

Carla giró una hoja y dejó a la vista un párrafo subrayado. —Ley estatal: toda denegación debe estar basada en criterios objetivos, aplicados de forma consistente, y documentada. Además, discriminación por estado civil o estructura familiar puede activar revisión civil. No amenazó; recitó. Y al recitar, convirtió a la funcionaria en una persona que podía equivocarse oficialmente.

El abogado carraspeó. —Carla, quizá podamos… conversar. Carla mantuvo la calma. —Con gusto. Pero primero, por favor, indique en acta quién afirmó “perfil ideal” y bajo qué política se sustenta. La palabra “acta” cayó como piedra en agua quieta. El asistente miró el teclado, indeciso, como si escribir fuera convertirse en cómplice.

La funcionaria intentó un giro sentimental. —Pienso en el bienestar del menor. Carla inclinó la cabeza. —Yo también. Por eso no acepto decisiones opacas. El bienestar no es un escudo para el sesgo. El niño no necesita un molde; necesita permanencia, afecto, estabilidad real. Y eso se evalúa con hechos, no con ideas preconcebidas.

Entonces Carla sacó su teléfono, lo puso boca arriba y no lo encendió. No necesitó. —Tengo registro de conversaciones previas con personal del programa, donde se sugieren criterios “no escritos” para filtrar solicitantes. No estoy diciendo que usted lo haya dicho hoy. Estoy diciendo que el sistema lo respira. Y hoy, aquí, el sistema se escuchó.

El asistente, casi sin querer, miró a la puerta. Como si esperara que alguien entrara a salvarlos. Nadie entró. La funcionaria apretó los labios. El abogado extendió la mano hacia el expediente del niño y lo cerró, como si ese gesto pudiera ocultar la escena. Pero ya era tarde: la escena los estaba archivando a ellos.

—Antes de que sigamos —dijo el abogado—, ¿cuál es su rol exacto, Carla? Ella sonrió apenas, sin orgullo. —Soy trabajadora social, sí. También tengo licencia para práctica legal en procesos de familia. Y he colaborado con auditorías de cumplimiento. No era una revelación para presumir; era una llave. Y la llave giró dentro de todos.

La funcionaria palideció. —¿Por qué no lo dijo antes? Carla la miró con una tristeza seca. —Porque no debería importar. Cumplí el proceso como cualquier persona. Si el sistema es justo, mi currículo sobra. Si el sistema no lo es, mi currículo lo expone. Ese es el punto. La justicia no debería depender de quién sabe pelear.

Carla se inclinó, bajó la voz. —Y ahora, lo más importante: el niño ya firmó su preferencia. Hay evidencia de vínculo, constancia de visitas, reporte de apego. Si lo separan por un “perfil”, lo dañan. No lo digo emocionalmente; lo dice la evaluación. Ustedes pueden corregir hoy o explicar mañana por qué no corrigieron.

El abogado pidió una pausa. La funcionaria miró alrededor, buscando apoyo en rostros que ya no se alineaban. Un segundo antes de levantarse, Carla dejó una última frase, suave pero definitiva: —No vine a discutirles. Vine a hacerlos cumplir. Y el silencio que siguió no fue miedo. Fue comprensión de que el poder acababa de cambiar de manos.

En el pasillo, Carla sintió el temblor que su cuerpo había guardado por disciplina. No era pánico; era rabia contenida con años de oficio. Se apoyó en la pared, respiró, y recordó al niño contando un secreto mínimo: “Con ella duermo sin pesadillas”. Esa frase valía más que cualquier formulario. Valía una guerra.

Cuando la llamaron de vuelta, la sala ya no era la misma. Habían movido sillas, abierto una laptop, colocado una grabadora institucional sobre la mesa. Señal de que todo sería “formal”. Carla supo leerlo: no era transparencia, era control de daños. La funcionaria forzó una sonrisa que parecía prestada, incómoda, mal ajustada.

—Queremos asegurarnos de que el proceso sea correcto —dijo el abogado. Carla asintió. —Excelente. Empecemos por el criterio. Muéstrenme el documento donde “perfil ideal” aparece como requisito. Buscaban en carpetas, en correos, en manuales. No encontraron nada. Y cada segundo de búsqueda era un segundo de derrota acumulándose.

La funcionaria cambió de estrategia: “No es un requisito, es una orientación”. Carla no mordió el anzuelo. —Entonces no es legal para negar. Si es orientación, sirve para guiar entrevistas, no para bloquear vínculos ya evaluados positivamente. Y si la orientación favorece una estructura específica, entonces es discriminatoria por diseño. Digan cuál de las dos verdades prefieren.

El abogado se recargó hacia atrás. —Carla, esto se está volviendo… complejo. Ella lo miró con calma. —No es complejo. Es incómodo. Lo complejo es explicarle a un niño por qué lo devuelven a la incertidumbre porque a alguien no le gusta cómo luce una familia. Lo complejo es reparar una herida que ustedes podrían evitar con una firma honesta hoy.

Pidieron revisar su historial emocional, como si pudieran encontrar una grieta en su serenidad. Carla entregó reportes psicológicos impecables, evidencia de terapia preventiva, redes comunitarias, plan de crianza, horarios, apoyo escolar. No era perfección. Era preparación real. La funcionaria apretaba un bolígrafo hasta marcarse los dedos, buscando un “pero” que no llegaba.

Entonces Carla reveló la pieza que había reservado: una carta del director del hogar temporal. No era sentimental; era clínica. Detallaba mejoría del niño, estabilidad, disminución de conductas de alarma, incremento de rendimiento escolar desde que Carla lo acompañaba. Concluía que la permanencia con Carla era, estadísticamente y emocionalmente, lo más seguro. Nadie discutió datos.

La funcionaria murmuró: —El comité no suele priorizar preferencias del menor. Carla la miró sin agresión, pero sin concesiones. —Eso no es un orgullo; es una negligencia. En Colorado, la voz del niño, según edad y madurez, pesa. Y aquí hay madurez documentada. Si el comité la ignora, el comité se expone.

El abogado pidió ver el registro de entrevistas previas. Carla lo mostró y señaló patrones. En entrevistas a solicitantes casados, preguntas suaves. En entrevistas a solteras, interrogatorios sobre “falta de figura”. Carla no generalizó: comparó formularios. Las mismas secciones cambiaban de tono. Era sesgo estructural, no una mala tarde. Y el sistema, al verse, se avergonzó.

Alguien llamó al supervisor regional. Llegó con prisa y con un saco demasiado elegante para una oficina que olía a café viejo. Saludó sin mirarla. Carla no esperó permiso. —Estoy solicitando revisión inmediata por posible criterio no normado. Quiero constancia de que hoy se detiene cualquier decisión basada en “perfil ideal”. El supervisor parpadeó, calculando.

—¿Quién es usted para exigir eso? Carla no levantó la voz. —Una ciudadana en proceso legal y una profesional que sabe cómo se audita un programa. Además, he notificado por escrito a la oficina de cumplimiento del condado. Si esto se maneja bien, será una corrección discreta. Si se maneja mal, será un informe público. Usted elige el tamaño del incendio.

El supervisor intentó negociar: una nueva evaluación, más meses de espera, “para estar seguros”. Carla negó con la cabeza. —No usarán al niño como amortiguador de su vergüenza. Ya evaluaron. Ya aprobaron visitas. Ya hay recomendación. La demora, ahora, no es cuidado; es castigo. Y el castigo no lo pagará él. Lo pagarán ustedes.

La funcionaria, acorralada, soltó lo que creía un argumento final. —Usted trabaja demasiado. ¿Quién lo cuidará? Carla respondió sin pausa: —Yo trabajo para cuidarlo. Y tengo un plan, y una red, y horarios flexibles, y documentación. Lo que ustedes quieren decir es otra cosa: que una mujer sola debe disculparse por sostenerse. Y esa idea no puede dirigir una adopción.

El supervisor pidió hablar en privado con el abogado. Se alejaron, cuchicheando como quienes discuten cifras y reputación. Carla permaneció sentada, manos quietas. No celebró. Porque aún faltaba lo más duro: el momento en que el poder decide si acepta corregirse o si elige aplastar a quien lo expone. Y el silencio que volvió era el silencio previo al golpe.

Cuando regresaron, el supervisor habló con una cortesía nueva, aprendida en segundos. —Vamos a reconsiderar. Carla lo interrumpió con suavidad. —No “reconsiderar”. Ejecutar lo correcto. Emitan la aprobación conforme a los reportes, o emitan la denegación con fundamento legal y asuman la revisión. No hay un tercer camino. Ese fue el instante en que entendieron que Carla no pedía; obligaba.

El supervisor pidió los documentos finales “para trámite”. Carla los entregó, pero no se relajó. Sabía que muchos abusos se esconden en el detalle: un formulario extraviado, una firma faltante, un “regrese mañana” que se convierte en meses. Por eso, antes de soltar la carpeta, colocó encima una hoja: “Solicitud de registro completo del caso”.

—¿Qué es esto? preguntó la funcionaria. Carla respondió: —Un pedido formal para obtener copia íntegra, con notas internas y rúbricas. Si algo desaparece, quedará registrado que existió. Si alguien edita, habrá huella temporal. No es amenaza; es método. La oficina tragó el método como si fuera una medicina amarga pero necesaria.

Pidieron un receso. Carla salió al estacionamiento y sintió el frío seco de Denver clavándose en los pulmones. Llamó al director del hogar temporal para confirmar que el niño estaba tranquilo. Luego guardó el teléfono y miró la montaña recortada a lo lejos. Pensó en cuántas familias se rompieron por no saber hablar el idioma del sistema.

De regreso, encontró una sorpresa: un sobre manila con su nombre. Dentro, una notificación de “reprogramación del comité”, fechada para seis semanas después. El viejo truco. Carla no discutió el papel; discutió la intención. —Esto contradice lo acordado y contradice el reporte del hogar. Exijo explicación escrita de por qué postergan una recomendación ya emitida.

El supervisor fingió confusión. Carla sacó su copia de la minuta del encuentro, firmada por el abogado, donde se establecía revisión inmediata. —Aquí está la constancia. Si ustedes cambian el acuerdo sin causa, se convierte en represalia administrativa. Y la represalia, además de inmoral, es medible. A veces la justicia no necesita pasión; necesita trazabilidad.

La funcionaria intentó culpar a “procedimientos automáticos del sistema”. Carla sonrió con cansancio. —Los sistemas no son automáticos. Los diseñan humanos. Y cuando un sistema castiga a ciertos perfiles más que a otros, deja de ser sistema y se vuelve filtro. No tengo problema con procedimientos; tengo problema con procedimientos selectivos. Esa selectividad es lo que hoy está en juicio.

El abogado del área pidió hablar con Carla en un tono más humano. —Entiendo su punto, pero también hay presiones políticas. Carla lo miró con una honestidad que dolía. —Entonces admítalo en papel. Diga: “Negamos por presiones”. A ver si le gusta cómo se lee. El abogado bajó la vista. Las palabras, al imaginarse impresas, volvían cobarde a cualquiera.

Carla abrió otro anexo: correos donde ella había solicitado criterios claros meses atrás, y respuestas vagas de la oficina. Había insistido con respeto. Había anticipado el problema. Y ahora esos correos demostraban que el sesgo no era sorpresa, era costumbre protegida por niebla. El supervisor se pasó la mano por la frente, como si pudiera borrarse a sí mismo.

En un giro brusco, el supervisor propuso una “aprobación condicional” con monitoreo extra. Carla negó. —No acepto condiciones punitivas por ser soltera. Si hay monitoreo, que sea el estándar para todos. Si no lo es, es discriminación maquillada de prudencia. Lo que me ofrecen es una adopción con collar invisible. No me interesa. Me interesa igualdad de trato.

Entonces ocurrió algo inesperado: el asistente, el mismo que bajaba la mirada, habló. —Disculpe… yo he visto expedientes similares aprobados sin tanta vuelta. La funcionaria lo fulminó. Carla no celebró al asistente; lo protegió con calma. —Gracias. Eso confirma inconsistencia. Y la inconsistencia, en derechos de infancia, es riesgo.

La funcionaria perdió la compostura. —¡Usted viene a humillarnos! Carla respondió con una serenidad feroz. —Ustedes se humillan cuando ponen prejuicio por encima de un niño. Yo vine a impedirlo. Si les duele, no es por mí. Es por el espejo. Y el espejo, por fin, está en la mesa.

El supervisor pidió hablar por teléfono con “la oficina legal del condado”. Se encerró. Pasaron quince minutos. Carla no se movió. Pensó en el niño, en su cuaderno, en la letra temblorosa escribiendo “quiero quedarme”. Afuera, el mundo seguía. Adentro, una decisión podía reparar o romper. La vida, a veces, cuelga de burocracias pequeñas.

Al volver, el supervisor traía otra cara: la de quien recibió instrucciones. —Procederemos con aprobación sin condiciones adicionales, conforme a reportes. La funcionaria abrió la boca, pero no salió sonido. Carla no sonrió. Solo exhaló. Porque la victoria no era humillar a nadie; era sacar al niño del limbo. Y el limbo es una forma lenta de violencia.

Aun así, Carla pidió lo último: —Quiero que conste que la frase “perfil ideal” fue improcedente y que se iniciará capacitación obligatoria. El supervisor asintió, resignado. La funcionaria apretó el bolígrafo otra vez, pero ahora ya no era un arma; era un objeto sin poder. Carla firmó lo necesario y se levantó como quien termina una guardia.

Mientras caminaba hacia la puerta, el asistente la alcanzó y susurró: —Lo siento. Carla lo miró con seriedad. —No lo sienta. Aprenda. Porque mañana habrá otra Carla sin licencia legal, sin anexos, sin copias. Y ese día, si usted calla, el sistema gana. El asistente asintió con un miedo que empezaba a volverse dignidad.

Carla salió al sol frío y sintió que el mundo no se había vuelto justo, solo un poco menos injusto por una decisión. Pero todavía faltaba el momento más delicado: decírselo al niño sin prometer un milagro, sin romperle el corazón por exceso de confianza. La victoria legal es rápida. La confianza de un niño no. Y ella lo sabía.

Carla llegó al hogar temporal con una bolsa de naranjas y un cuaderno nuevo, como si la normalidad pudiera amortiguar el peso del anuncio. La directora la recibió en la puerta con ojos húmedos, intentando no mostrar esperanza antes de tiempo. Carla no habló de “ganar”. Habló de “avanzar”. Porque los niños aprenden rápido cuándo los adultos exageran.

El niño la vio y no corrió. Se quedó quieto, evaluándola con esa prudencia de quien ya fue decepcionado demasiadas veces. Carla se agachó para estar a su altura. —Traje tu cuaderno. Y una noticia que no quiero gritar. Él frunció el ceño, preparándose para el golpe. Carla sostuvo su mirada sin apuro: —Dijeron que sí.

Por un segundo, el niño no reaccionó. Como si “sí” fuera una palabra extranjera. Luego, respiró, y su pecho se infló con un aire que parecía nuevo. —¿De verdad? Carla asintió. —De verdad, pero con pasos. Hoy no te arranco de aquí como una película. Hoy empezamos el camino para que tengas casa conmigo y para que nadie vuelva a jugar con tu vida.

El niño miró al piso. —¿Y si cambian de opinión? Carla respondió sin mentir. —Intentarán. Pero ahora está escrito, firmado, registrado. Y yo estaré ahí cada vez. No porque sea fuerte, sino porque es mi trabajo y mi elección. El niño tragó saliva. Sus ojos brillaron, pero no lloró. La alegría, en niños heridos, a veces se esconde.

Esa noche, Carla se sentó con él a dibujar un plano simple: su futura habitación, la ventana, la cama, un escritorio. No era decoración; era pertenencia. Él dibujó un perro. Carla no prometió un perro. Prometió hablarlo. El niño sonrió, pequeño, como quien prueba una luz nueva. Y esa sonrisa fue el verdadero documento final.

Días después, la oficina de adopciones llamó para “confirmar detalles”. El tono había cambiado: demasiado amable, demasiado cuidadoso. Carla respondió con cortesía y exigió todo por escrito. No era desconfianza caprichosa; era memoria institucional. Cada correo, cada cita, cada firma. La justicia se sostiene con pruebas, no con buenas intenciones tardías.

En paralelo, la auditoría comenzó. Carla recibió un correo de cumplimiento del condado solicitando sus anexos. Se los envió sin triunfalismo. No quería venganza; quería corrección. Que ninguna persona soltera, ninguna pareja diferente, ninguna abuela, ningún tío, volviera a escuchar “perfil ideal” como una condena disfrazada. Si el sistema no se arregla, repite su crueldad.

La funcionaria, semanas después, pidió hablar con Carla. Fue breve y torpe. —No pensé que… Carla la interrumpió con calma. —Usted pensó lo que le enseñaron. Ahora le toca desaprender. La funcionaria bajó la mirada, derrotada por una verdad sencilla: el daño no se mide por intención, sino por consecuencia. Y las consecuencias las cargan los niños.

Llegó el día de la audiencia final. El juez revisó el expediente, los reportes del hogar, la preferencia del niño, la estabilidad de Carla. No hubo dramatismo; hubo rutina legal. Pero esa rutina era sagrada, porque convertía un deseo en derecho. Cuando el juez dijo “aprobado”, el aire se aflojó en la sala como un nudo que por fin se deshace.

A la salida, el niño tomó la mano de Carla sin pedir permiso. Fue un gesto pequeño, pero para Carla fue el clímax real: el instante en que él decidió confiar en un futuro que antes le parecía un chiste cruel. Ella apretó su mano con suavidad, sin posesión, sin miedo. Solo presencia. La presencia, al final, es la forma más seria del amor.

En el auto, el niño miró por la ventana y preguntó algo inesperado: —¿Por qué se quedaron callados cuando hablaste? Carla pensó la respuesta con cuidado. —Porque cuando alguien nombra la verdad con pruebas, el ruido pierde fuerza. El silencio, a veces, es el sonido de una mentira derrumbándose. El niño asintió como si guardara esa frase para sobrevivir.

Al llegar a casa, Carla no organizó fiestas. Hizo cena simple, dejó que él eligiera el plato, y revisó su mochila escolar. Le mostró dónde guardar zapatos, dónde poner libros, dónde cargar una lámpara. Los hogares se construyen con detalles repetidos, no con discursos. Esa noche, él pidió dejar la puerta entreabierta. Carla dijo que sí.

Más tarde, cuando él ya dormía, Carla se sentó en el piso del pasillo. No lloró de felicidad cinematográfica. Lloró de alivio áspero, del que llega después de una pelea larga. Pensó en todas las personas que no pudieron responder como ella. Se prometió algo concreto: seguir empujando cambios, con o sin aplausos, con o sin comodidad.

Semanas después, la oficina anunció nuevas capacitaciones, revisión de formularios y criterios estandarizados. No era revolución, pero era grieta en la costumbre. Carla no se atribuyó el mérito en público. Lo que importaba era que el sistema temiera un poco más a su propio reflejo. Cuando el poder aprende que puede ser observado, se vuelve menos impune.

Una tarde, el niño llevó a casa una hoja doblada. Era un dibujo: dos figuras bajo una montaña, una mano grande sosteniendo una pequeña. Abajo, escribió: “Aquí sí”. Carla lo pegó en el refrigerador. No como trofeo, sino como recordatorio de por qué pelear. Y entendió algo brutalmente simple: el “perfil ideal” no existe.

Existe el compromiso. Existe la constancia. Existe el cuidado que no se rinde cuando te cierran puertas con palabras bonitas. Existe el adulto que vuelve, una y otra vez, hasta que el niño deja de esperar el abandono. Y en esa casa, en Colorado, el silencio que una vez congeló una oficina se transformó en algo distinto: paz.

Carla volvió a pasar frente al edificio de adopciones meses después, camino al trabajo. No sintió odio. Sintió responsabilidad. Porque sabía que el sistema no es un monstruo abstracto; es gente, hábitos, formularios, decisiones pequeñas. Y las decisiones pequeñas, acumuladas, hacen destinos. Ella no podía controlar todo, pero ya había probado que podía cambiar algo.

Esa noche, el niño le preguntó: —¿Me vas a devolver algún día? Carla lo miró sin promesas mágicas. —No. Y si un día discutimos, si un día te enojas, si un día te equivocas, seguirás aquí. Porque pertenecer no se gana portándose bien. Pertenecer es tu derecho. El niño cerró los ojos, como si esa idea le diera sueño por primera vez.

Y así terminó lo que empezó con un grito. No con aplausos, no con discursos, sino con una puerta entreabierta y una respiración tranquila detrás. La oficina se quedó con su vergüenza y sus correcciones tardías. Carla se quedó con lo único que importa: un niño que ya no tenía que rogar por un lugar. Solo vivirlo.