Marcus se acercó al estrado sin mirar a su tía. Juró decir la verdad y, en vez de buscar excusas, pidió leer una nota previa. El fiscal asintió. Entonces soltó la frase que partió la sala en dos: “Yo firmé esos reportes… el primero, para salvarlo”.

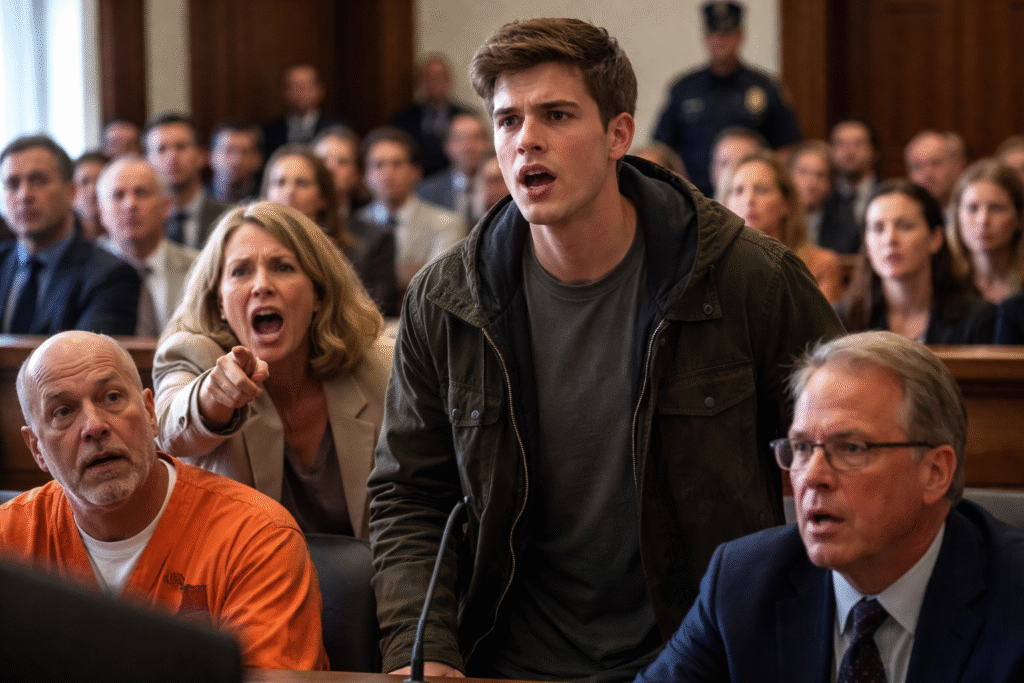

El murmullo subió como oleaje, pero el juez martilló y lo cortó. La defensa del padre se incorporó, blanca, como si le arrancaran el aire. Marcus explicó que, a los diecinueve, su padre le pidió “ayuda administrativa” para cerrar cuentas. Le dio contraseñas y una promesa: nadie saldría herido. Marcus creyó. Marcus obedeció.

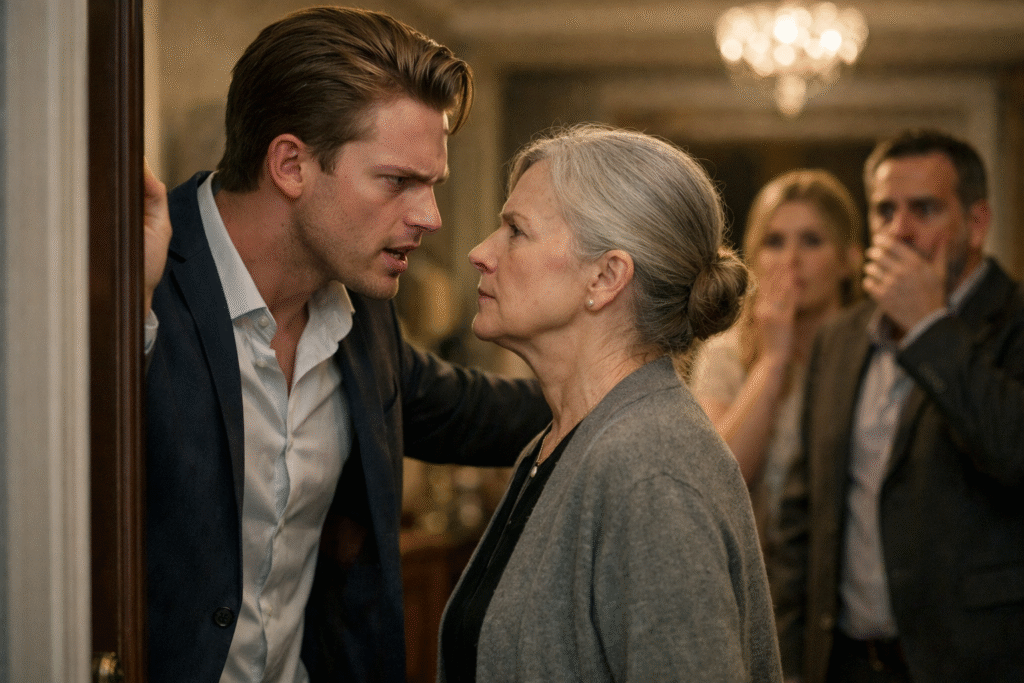

La tía negó con la cabeza, buscando la mirada de su sobrino. Marcus no la evitó; la sostuvo. Dijo que durante años se convenció de que aquello era contabilidad creativa, un favor familiar. Hasta que visitó el centro comunitario: techos goteando, becas canceladas, ancianos sin transporte. La mentira dejó de ser números. Se volvió hambre.

El fiscal no sonrió. Preguntó por qué, si Marcus participó, ahora hablaba. Marcus tragó saliva y señaló la mesa de evidencias. “Porque mi nombre aparece como firmante principal.” Confesó que el esquema estaba diseñado para que él cargara con todo si algo explotaba. Y lo dijo sin drama, como quien acepta una condena que llevaba años corriendo detrás.

El abogado defensor intentó interrumpirlo, pero Marcus pidió terminar. Relató un correo encontrado por casualidad, enviado por el contador a un socio externo: “Si se complica, el hijo se quema; el padre sigue.” Marcus imprimió el mensaje, lo selló y lo llevó al FBI sin avisar. Ese fue el día en que dejó de ser hijo y se volvió testigo.

En el banco de los acusados, su padre se removió, indignado y confundido, como si escuchara un pasado distinto. Marcus explicó que su padre firmó un acuerdo con un contratista ligado a políticos locales. A cambio de “donaciones”, exigieron desviar fondos y maquillar facturas. “Papá no es inocente”, dijo, “pero tampoco es el arquitecto”.

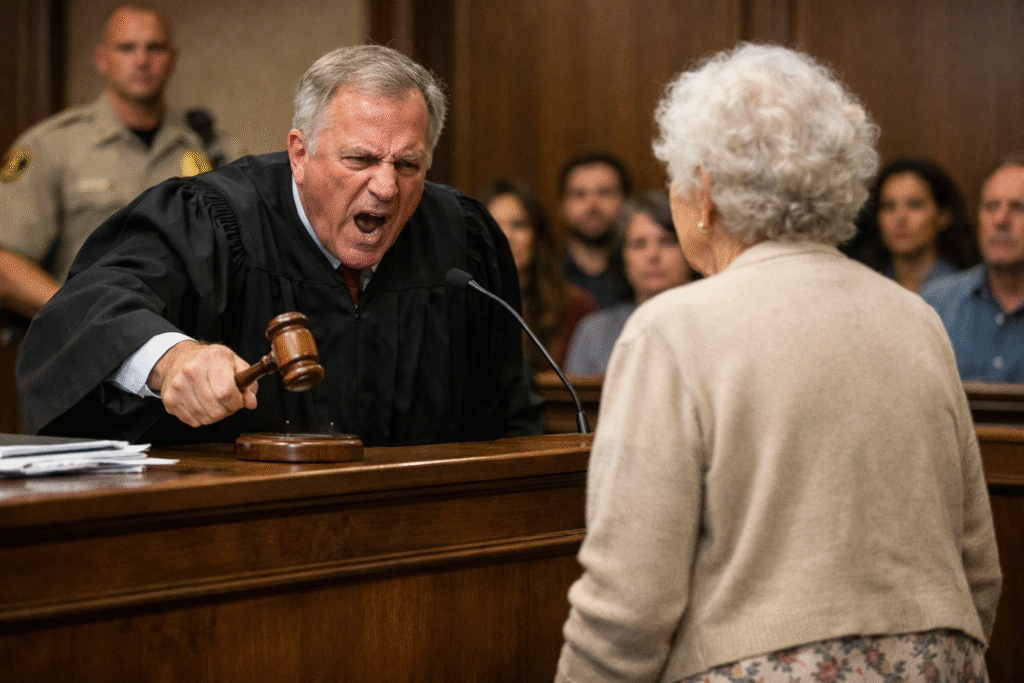

El juez ordenó exhibir el correo. En la pantalla, líneas frías y fechas exactas. La tía soltó un sollozo corto. El fiscal preguntó por el nombre del socio externo. Marcus lo pronunció despacio, midiendo cada sílaba. Varias cabezas se giraron hacia la puerta, como si esperaran a alguien esposado. Nadie entró. Todavía.

Marcus añadió que la noche anterior recibió un mensaje desde un número desconocido: una foto de su madre fallecida, tomada desde un ángulo imposible. “Calla o perderás más recuerdos”, decía el texto. Marcus alzó el teléfono. El juez ordenó que lo registraran. El caso dejó de ser solo fraude. Se volvió coerción. Se volvió amenaza viva.

La defensa pidió receso. El juez lo negó. “La corte escuchará todo ahora.” Marcus describió la reunión donde lo presionaron: un restaurante italiano, un cuarto privado, tres hombres sin presentación. Solo sonreían. Su padre a su lado, temblando. Uno de ellos lo dijo sin rodeos: “Tu hijo firma; tú mantienes tu reputación”.

“¿Por qué no se fue?”, preguntó el fiscal. Marcus respondió que su padre estaba atrapado por deudas y por un secreto viejo guardado en cajas. Marcus lo descubrió después: contratos inflados, nóminas fantasma, un recibo de campaña con firma de un juez retirado. “Nos tenían”, dijo. “Y nos moldearon con miedo.”

Llegó la pregunta que nadie quería: ¿qué buscaba Marcus hoy? No pidió clemencia. Pidió protección para testigos y un acuerdo real para perseguir a los beneficiarios. “Acepto mi culpa”, afirmó, “si ustedes persiguen a la red completa.” No era súplica. Era ultimátum. El aire olía a pólvora legal.

Su padre se levantó, furioso. El alguacil lo detuvo con una mano firme. “¡Marcus, basta!” gritó. Marcus no se encogió. “Basta fue cuando usaste mi nombre como escudo.” El silencio cayó más hondo. Por primera vez, el padre pareció pequeño dentro de su traje. La tía se tapó la boca, como si el sonido la lastimara.

El juez advirtió al padre que otro estallido sería sancionado. Luego pidió precisión. Marcus entregó un cuaderno: fechas, cuentas, iniciales, direcciones. “Esto lo escribí meses”, dijo. “Si me pasa algo, queda aquí.” Nadie rió. El fiscal tomó el cuaderno como si quemara. La defensa del padre, en cambio, pareció aliviada: por fin existían terceros.

Marcus explicó la ruta del dinero: del programa comunitario a una fundación pantalla; de ahí a una consultoría sin empleados; luego a un fideicomiso inmobiliario. Transferencias pequeñas, repetidas, para no activar alertas. “Aprendí con manuales que me dieron”, confesó. “Yo era una herramienta entrenada.” El juez anotó, y el taquígrafo apenas seguía.

La tía, acorralada por la mirada del fiscal, pidió hablar. Dijo que siempre supo que algo olía mal, pero creyó que Marcus podía enderezar a su padre desde dentro. Era su ilusión de control. Marcus la cortó: “Tía, tú también firmaste cheques.” Ella palideció. No lo negó. Dijo: “Lo hice por miedo.”

El fiscal pidió registrar formalmente su admisión. El juez aceptó y ordenó separarla del público. Dos alguaciles la escoltaron mientras ella repetía “perdón” como una oración rota. Marcus la vio irse sin sentir triunfo. Entendió que la verdad no siempre libera. A veces solo cambia de celda. Pero respirar sin mentira también duele menos.

La puerta lateral se abrió con un sonido metálico. Entró una agente federal con un sobre rojo. El juez la autorizó. Ella entregó el sobre al fiscal, quien lo leyó y levantó la vista con sorpresa y preocupación. “Señoría: alguien intentó acceder a la cuenta bancaria del testigo hace diez minutos.” Marcus sintió frío, como una mano dentro de su columna.

El juez ordenó confiscar el celular de Marcus y verificar sus cuentas. Marcus pidió revisar también archivos familiares: “Usaron la foto de mi madre; eso significa acceso.” La agente afirmó que el intento provenía de una red privada vinculada a una firma de lobby en Trenton. Trenton cayó como ladrillo: política, conexiones, impunidad. La sala comprendió que había tocado algo grande.

El fiscal giró la estrategia. Preguntó si Marcus podía identificar a los hombres del restaurante. Marcus dijo que sí: uno tenía una cicatriz en la mejilla. La agente proyectó fotos. Marcus tardó segundos en señalar. “Patrick Rizzo”, leyó el fiscal. Consultor municipal. Antecedentes de intimidación. La defensa del padre susurró algo. Ese nombre no era un hombre: era un pasillo entero.

Marcus añadió un detalle: Rizzo llevaba un anillo con un sello, un escudo con barco y tres estrellas. La agente intercambió una mirada con su superior. “Eso pertenece a una fraternidad política”, dijo. “No es oficial, pero opera como una.” El juez apretó la mandíbula. Ya no era un fraude familiar. Era una red con símbolos, lealtades y castigos.

El padre pidió declarar. Su abogado quiso impedirlo. El juez lo permitió con advertencias. El hombre miró a Marcus y, por primera vez, no sonó dominante. “Yo quería protegerte”, dijo. Marcus respondió: “No me protegiste; me usaste.” El padre confesó que aceptó el trato porque lo amenazaron con revelar un incendio antiguo en su primera empresa. “Yo prendí ese fuego.”

El padre contó que quemó archivos para ocultar sobornos. Lo llamó supervivencia. Los hombres del restaurante lo descubrieron y lo guardaron como arma. “Cada vez que salía, me tiraban del collar.” Marcus sintió compasión y rabia mezcladas. El juez ordenó abrir un nuevo expediente. La defensa del padre se hundió en la silla. El caso ya no tenía retorno posible.

El fiscal preguntó quién más estaba implicado. El padre dudó. Marcus lo observó, esperando una verdad completa. El hombre respiró y señaló al fondo. “Mi hermana… y el pastor que bendijo el programa.” La corte se estremeció. El pastor se levantó indignado, pero dos alguaciles lo rodearon. Marcus sintió una punzada: la corrupción había usado hasta la fe como escenografía.

El pastor gritó que era mentira, que solo firmó como testigo moral. Marcus pidió hablar y reveló un audio: el pastor negociando porcentajes por “servicios de visibilidad”. El juez autorizó reproducirlo. La voz del pastor, tan conocida en el barrio, sonó fría y calculadora. Al terminar, el hombre se dejó caer, derrotado por su propio timbre.

El juez pidió una pausa breve para ordenar detenciones. Marcus quedó sentado, vigilado por agentes. Su padre lloraba en silencio, sin acercarse. Marcus quiso tocarle el hombro y no pudo. Comprendió que la justicia es una mesa larga: a veces exige distancia antes del perdón, si es que el perdón llega. El receso no trajo calma. Trajo anticipación.

Antes de reanudar, una nota llegó a Marcus desde el alguacil: “Tu hermana está aquí.” Marcus se paralizó. Él no tenía hermana. O eso creía. Miró hacia la puerta trasera y vio a una joven de cabello rizado, con los mismos ojos. Ella alzó un sobre marrón. El juez notó el movimiento. “¿Quién es esa persona?”, preguntó. La sala contuvo el aliento, otra vez.

La joven se presentó: Alyssa Reed. Adoptada en 2003. Encontró papeles con el apellido Johnson. El sobre contenía pruebas de ADN y una carta de la madre de Marcus, escrita antes de morir. La carta empezaba: “Si estás leyendo esto, es porque ya decidiste ser valiente. Entonces mereces saber de dónde viene tu valentía.” Marcus sintió que el piso cedía.

El juez permitió leer la carta en voz alta. Alyssa, temblando, leyó que la madre de Marcus descubrió el fraude temprano. Para proteger a dos niños, separó a uno en adopción y escondió documentos en una Biblia. “Tu padre no es solo culpable”, decía, “también es rehén.” Marcus miró a su padre. El hombre evitó la mirada. El silencio fue un veredicto antes del veredicto.

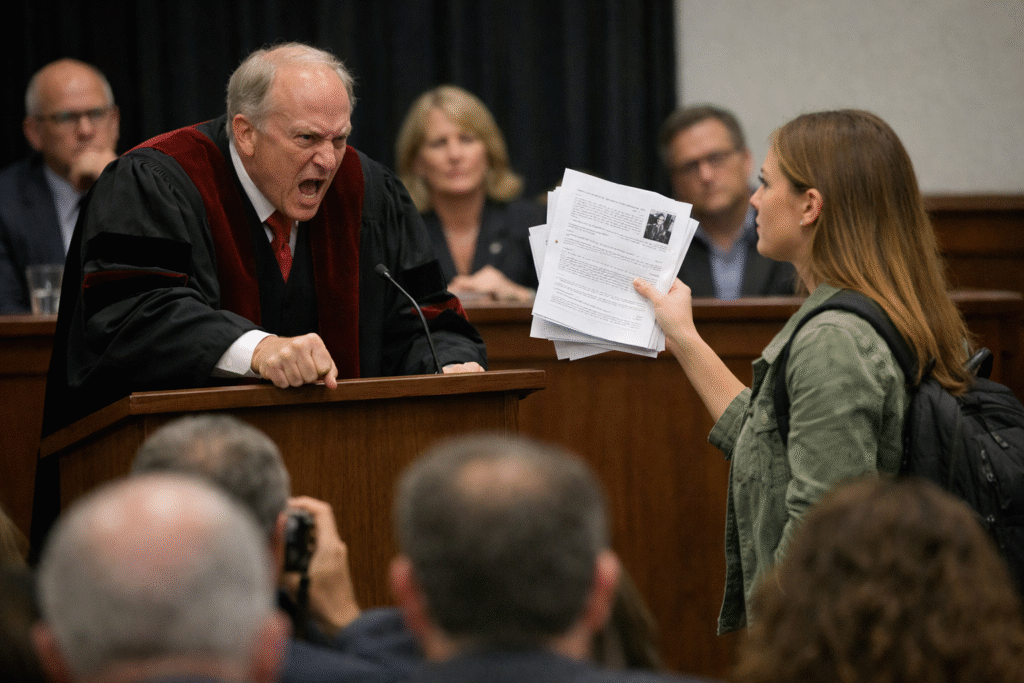

Alyssa entregó la Biblia. Entre sus páginas había copias de transferencias y una lista de nombres, más larga que los mencionados. El fiscal la hojeó y su rostro cambió, como si leyera una sentencia para la ciudad entera. “Señoría, esto involucra a funcionarios actuales.” El juez ordenó sellar el documento y convocar a un gran jurado. Marcus sintió alivio y terror: había abierto una puerta que quizá no podría cerrar.

Cuando la audiencia se reanudó, ya no era un juicio: era un derrumbe controlado. El juez ordenó protocolos de seguridad. Agentes federales ocuparon discretamente las entradas. La prensa, afuera, olía sangre. Dentro, Marcus solo oía su propio pulso, porque entendía la regla oculta: cuando nombras a los intocables, el sistema te prueba primero a ti.

El fiscal pidió que Alyssa declarara. Ella aceptó, pero su voz temblaba como una cuerda tensa. Contó que su madre adoptiva murió sin saber su origen real. Que ella buscó su pasado por una enfermedad genética. Y que en la agencia de adopción encontró el nombre de la madre de Marcus archivado con una nota: “caso sensible; no divulgar”. Esa frase la persiguió meses.

Marcus escuchaba y sentía una culpa rara: una parte de su vida se había construido sobre una ausencia que nunca supo que existía. Alyssa lo miró y no hubo odio. Hubo un reconocimiento inmediato, como si el cuerpo supiera lo que el papel recién confirmaba. El juez pidió calma. El alguacil reforzó la fila cercana al estrado. El mundo seguía normal, pero allí dentro se deshacía.

El fiscal exhibió el reporte de ADN. No necesitó teatralidad. Los porcentajes hablaron solos. La defensa del padre intentó objetar por irrelevancia. El juez lo fulminó con una mirada: “La relevancia se acaba de escribir sola.” Alyssa entregó otra cosa: un recibo de depósito escondido en la Biblia. Era de una caja de seguridad en un banco de Elizabeth, Nueva Jersey.

El juez autorizó una orden inmediata. Un agente salió rápido, sin correr, porque correr delata. Marcus entendió que esa caja podía contener lo que la madre ocultó: el mapa completo. Y si existía un mapa, existía un destino. El fiscal regresó a Marcus con una pregunta sencilla y cruel: “¿Quién sabía de esta Biblia?” Marcus respondió: “Solo mi madre. Y quizá… mi tía.”

La mención de la tía encendió un movimiento en la sala. Ella ya estaba separada, pero el fiscal pidió traerla como testigo formal. Cuando entró, parecía más vieja que una hora antes. El juez le leyó advertencias. La tía miró a Marcus como si viera a un niño a punto de caer. “Yo no quería esto”, susurró. Y, por primera vez, su voz no fue amenaza, fue confesión.

La tía admitió que la Biblia siempre estuvo en su casa “para cuidarla”. Dijo que la madre de Marcus se la entregó con una frase: “Si me pasa algo, dásela a mi hijo cuando sea capaz de soportar la verdad.” La tía nunca creyó que Marcus podría. No por debilidad, sino por amor. “Yo quise evitarte el dolor”, dijo. Marcus respondió sin gritar: “Me evitaste la elección.”

El fiscal la apretó: “¿Quién más lo sabía?” La tía tragó. Miró al padre. Miró al juez. Miró al piso. “Rizzo”, dijo al fin. “Rizzo supo de la Biblia antes que nadie.” La sala se endureció. El juez ordenó que constara en actas. Marcus sintió que el aire se volvía metal. Si Rizzo conocía esa Biblia, entonces la amenaza de la foto no era improvisada: era vigilancia.

La agente federal pidió permiso para informar una actualización. “Señoría, tenemos confirmación: la firma de lobby en Trenton está vinculada a contratos municipales en Newark y a un comité de recaudación estatal.” El juez pidió nombres. La agente evitó uno, lo rodeó, lo mencionó con cautela. Ese cuidado sonaba a peligro. El fiscal miró al juez, y ambos entendieron lo mismo: esto tocaba elecciones, carreras, reputaciones.

Marcus pidió decir algo. El juez lo autorizó. Marcus habló como quien camina sobre vidrio: “Mi madre no murió de forma natural.” La frase cayó sin eco, porque nadie quiso repetirla. Marcus explicó que el certificado decía infarto, pero él encontró moretones antiguos en sus muñecas. Nadie le creyó cuando era adolescente. La tía, ahora, se derrumbó en una silla. Sus ojos dijeron lo que su boca no se atrevía: ella también lo sospechaba.

La defensa del padre saltó: “¡Es especulación!” El juez no lo permitió. Ordenó al fiscal investigar la muerte como posible homicidio, dada la nueva evidencia de coerción. La palabra homicidio hizo que el público respirara distinto. Marcus sintió un golpe en el estómago: si su madre fue silenciada, él acababa de ponerse un blanco en la frente. Aun así, siguió, porque ya no había vuelta atrás.

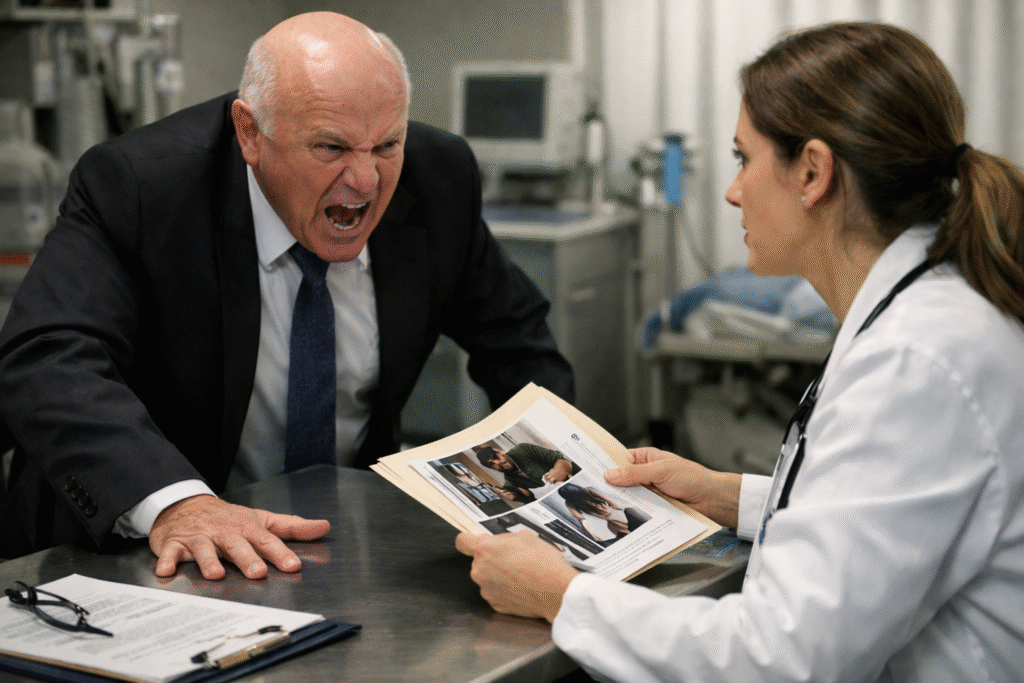

El fiscal presentó una teoría: la red usaba programas comunitarios como lavado y como mecanismo de control social. No era solo dinero. Era poder. Marcus lo confirmó con algo que jamás dijo en voz alta: “Yo vi a Rizzo con mi padre en el hospital el día que mamá murió.” El padre levantó la cabeza, como si lo atravesaran. Marcus no lo miró. Miró al juez. Miró a la verdad.

El padre pidió hablar otra vez. El juez lo permitió con límites. El padre dijo que ese día Rizzo apareció “para ayudar con papeleo”. Marcus lo cortó: “No, apareció para asegurarse.” El padre se quebró. Admitió que firmó documentos de la morgue sin leer. Dijo que estaba drogado por sedantes. Dijo que le insistieron. El juez ordenó obtener registros médicos. La sala ya no era una corte; era una excavación.

Llegó la noticia de la caja de seguridad. Un agente regresó con un inventario preliminar: fotografías, copias notariales, un pendrive, y una libreta con iniciales y montos. El juez ordenó custodia federal inmediata. El fiscal pidió reproducir el contenido del pendrive en una sala segura. El juez aceptó y decretó un receso técnico. Marcus sintió que el tiempo se comprimía: cada pausa era una oportunidad para que alguien actuara.

En la sala segura, el pendrive mostró videos de reuniones. No eran nítidos, pero las voces sí. Marcus reconoció a Rizzo. Reconoció al pastor. Y reconoció un tercer timbre que lo congeló: el del juez retirado cuyo nombre estaba en el recibo de campaña. En el video, el hombre decía: “Si cae uno, caen diez. Por eso no cae nadie.” La frase era una doctrina.

De vuelta en la corte, el juez actual tembló de rabia contenida. “Este tribunal no será cómplice,” dijo. Ordenó remitir el material al Departamento de Justicia y a un gran jurado estatal. La defensa del padre solicitó protección para su cliente. El juez la concedió de forma limitada. Marcus entendió lo irónico: su padre, que lo usó de escudo, ahora necesitaba escudo del monstruo que alimentó.

Alyssa pidió hablar con Marcus, pero los agentes lo impidieron por protocolo. Ella le dijo desde lejos, casi sin voz: “Mamá dejó un último mensaje para ti.” Marcus la miró, y ese simple intercambio se sintió como una promesa. El fiscal pidió que se agregara al expediente una carta adicional encontrada en la libreta. El juez asintió. La carta tenía pocas líneas y una bomba al centro.

La carta decía que la madre de Marcus era informante, y que su “contacto” dentro del sistema era alguien que Marcus veía cada domingo. Marcus sintió confusión: ¿el pastor? ¿un vecino? ¿un juez? El fiscal levantó la vista: “Señoría, necesitamos un listado de asistentes habituales a ciertas reuniones.” La palabra reuniones apuntó a un lugar: la iglesia. La red no solo robaba dinero; reclutaba lealtades.

La corte ordenó registros, y la noticia se filtró afuera en minutos. Los pasillos se llenaron de voces y cámaras. Marcus fue escoltado a una sala de espera. Allí, por primera vez, se quedó solo con su pensamiento. Recordó la frase de la tía: “Eso nos destruirá.” Entendió que se equivocó en algo: no era “nos”. Era “ellos”. Lo que se destruía era una mentira compartida.

Un agente le entregó un vaso de agua y un consejo seco: “No aceptes comida de nadie.” Marcus sonrió sin humor. La vida se había vuelto manual de supervivencia. En el pasillo, escuchó gritos. No eran del público. Eran de alguien con poder discutiendo con seguridad. Marcus reconoció la voz: un concejal local que solía salir en fotos del programa comunitario. El concejal exigía entrar. No lo dejaron.

El fiscal interrogó al concejal en un cuarto aparte, pero el juez ordenó registrar todo. La discusión terminó con un detalle clave: el concejal mencionó “la Hermandad del Puerto”, la misma del anillo de barco y estrellas, sin saber que ya estaba en evidencia. El fiscal regresó con ojos fríos. “Señoría, esto es crimen organizado con traje.” El juez no respondió con metáforas. Respondió con órdenes de detención.

Al caer la tarde, la sala estaba más llena que al inicio. Y entonces ocurrió lo que nadie quería: un apagón breve. Tres segundos. Suficientes. Al volver la luz, un agente gritó: “¡El pendrive!” La bolsa de evidencia había sido abierta. El sello, roto. Marcus sintió que la sangre se le fue a los pies. No porque faltara el pendrive —aún estaba—, sino porque alguien se había atrevido dentro del tribunal.

El juez detuvo todo. Cerró la sala. Ordenó revisar cámaras y expulsar a cualquiera sin acreditación. El alguacil temblaba de furia. El fiscal pidió traslado inmediato de Marcus a custodia federal. Marcus no protestó. Ya entendía el juego: si podían tocar evidencia en la corte, podían tocar cualquier cosa. Mientras lo sacaban, miró a su padre. El padre solo logró decir, con la voz rota: “Perdóname.”

En la puerta, Alyssa alcanzó a meterle un papel doblado en la mano. Fue rápido, casi invisible. Los agentes no lo vieron o decidieron no verlo. Marcus lo guardó sin leer. Afuera, el aire de Newark olía a invierno y a gasolina. Subió al vehículo federal. Cuando se alejaron, Marcus abrió el papel. Solo decía: “El contacto es el juez actual. Y está tratando de salvarte… a su manera.”

En custodia federal, Marcus aprendió algo humillante: la seguridad también tiene grietas. Lo llevaron a una sala sin ventanas. Un agente amable le habló de rutina, como si estuviera en un trámite. Marcus fingió calma. Dentro, el papel de Alyssa le ardía en el bolsillo como una brasa: si el juez actual era el “contacto”, entonces el caso estaba sostenido por un hilo moral… y ese hilo podía cortarse.

El fiscal llegó horas después, sin corbata, con ojeras. “No voy a mentirte,” dijo. “Hay presión arriba.” Marcus respondió: “Entonces no me pidan que sea valiente y dócil a la vez.” El fiscal lo miró con respeto incómodo. Le explicó que el juez actual, años atrás, investigó a la Hermandad del Puerto de forma informal, y que la madre de Marcus le pasaba información. Nunca se registró, por seguridad.

Marcus sintió un choque: su madre no solo guardó pruebas, guardó alianzas. El fiscal admitió lo peor: si se confirmaba que el juez estaba implicado oficialmente, todo el caso podía anularse por conflicto. “Por eso lo selló,” dijo. “Está intentando que esto sobreviva.” Marcus entendió el dilema: el juez podía ser héroe… o podía ser otro arquitecto, solo más elegante.

Esa noche, Marcus recibió una llamada autorizada. No fue su padre. No fue Alyssa. Fue el juez. La voz del juez sonó baja y precisa: “Marcus, necesito que confíes en mí.” Marcus respondió: “Usted no me conoce. Conoce mi caso.” El juez aceptó la crítica sin ofenderse. “Tu madre me dio pruebas hace años. Si yo caía, caía ella. Ahora, si tú caes, cae todo.”

Marcus se quedó callado. El juez continuó: “Rizzo quiere que te declaren el cerebro. Tu admisión lo facilita. Necesitamos un golpe limpio, no emotivo.” Marcus apretó los dientes: “¿Me pide que mienta?” El juez respondió: “Te pido que hables con precisión. La verdad, sin adorno, es el arma más afilada.” La llamada terminó con una frase que sonó a despedida: “Y no confíes en nadie con anillo de barco.”

Al día siguiente, trasladaron a Marcus a una audiencia sellada. El fiscal presentó cargos ampliados contra Rizzo y contra miembros del comité de recaudación. La defensa del padre buscó un acuerdo para culpar a Marcus. El fiscal lo bloqueó. Marcus entendió: la red ya estaba moviendo piezas, ofreciendo sacrificios menores para salvar a los grandes. Y él era el sacrificio perfecto: joven, firmante, con culpa admitida.

Alyssa apareció con protección federal. Por fin pudo hablar con Marcus, pero solo cinco minutos y bajo vigilancia. “No quiero que me llames hermana si te duele,” dijo. Marcus respondió: “Me duele que no te haya conocido.” Alyssa le entregó otra carta, distinta, escrita en la misma caligrafía de la madre. “Esta es la última,” susurró. “No la leyó nadie. La escondí para que fuera tu decisión.”

Marcus abrió la carta más tarde, solo. Decía: “Rizzo no manda solo. Él obedece al ‘Capitán’, el hombre del barco.” Marcus sintió un escalofrío: el anillo no era adorno; era jerarquía. La madre describía al Capitán como un empresario filántropo, famoso en Newark, aplaudido por donar ambulancias y uniformes. Marcus conocía ese rostro de pancartas: Everett Hale, el benefactor intocable.

Marcus se quedó mirando el nombre. Hale era amigo de su padre. Hale cortaba cintas en inauguraciones. Hale abrazaba niños en fotos. Hale era “lo bueno” del sistema. Y la carta decía lo contrario: “Si lo nombras, se caerán jueces, pastores, concejales. Si no lo nombras, te convertirás en la historia oficial.” Marcus comprendió el verdadero chantaje: no era miedo a morir. Era miedo a que la mentira sobreviviera.

El fiscal volvió con un plan: usar a Marcus como testigo cooperante para llegar a Hale. Marcus aceptó, pero exigió algo: “Protección total para Alyssa.” El fiscal asintió. “Y para mi padre,” añadió Marcus, sorprendiendo incluso a sí mismo. El fiscal lo miró: “¿Después de todo?” Marcus respondió: “No lo perdono. Pero no lo entregaré a los mismos monstruos.” Esa fue su línea.

Organizaron una operación: una llamada controlada a Rizzo, insinuando que Marcus tenía copias extra de la Biblia. Rizzo mordió el anzuelo. Acordó un encuentro en un estacionamiento cerca del río Passaic. Marcus temblaba, no de cobardía, sino de anticipación: esa noche podía recuperar el control, o perder la vida. Los agentes le pusieron un micrófono. La tecnología no calmaba el instinto.

En el estacionamiento, el aire era húmedo y sucio. Marcus esperó en un auto sin placas. Rizzo llegó con dos hombres. Sonrió como si fueran socios. “Te estás volviendo famoso,” dijo. Marcus respondió con frialdad: “Quiero mi vida de vuelta.” Rizzo rió, mostrando dientes perfectos. “La vida no se devuelve. Se negocia.” Marcus fingió resignación, porque el teatro era parte del plan.

Rizzo pidió la “copia”. Marcus dijo que estaba en custodia, pero que podía “perderse” si el trato era bueno. Rizzo se acercó demasiado y susurró: “El Capitán no negocia con hijos. Solo con padres.” Marcus sintió que esa frase confirmaba todo. “Entonces llámalo,” dijo. Rizzo dudó. Y ese segundo de duda fue la primera grieta real en su arrogancia.

Rizzo sacó su teléfono. Marcó. Puso altavoz. Una voz calma respondió: “Habla.” Rizzo dijo: “El chico quiere jugar.” La voz preguntó: “¿Cuánto sabe?” Marcus habló directo: “Sé que usted financió el programa para lavarlo, y que usó a mi familia como pantalla.” Silencio. Luego, la voz dijo algo que dejó helados incluso a los agentes escuchando: “Tu madre fue más inteligente. Por eso ya no está.”

El mundo se detuvo. Marcus apretó el volante hasta sentir dolor. La voz siguió: “Te daré una salida. Declárate único responsable. Tendrás años, pero vivirás. Si me nombras, no tendrás ni días.” Rizzo sonrió, satisfecho, como quien muestra la jaula. Marcus respiró y, contra todo instinto, respondió: “Ya me nombró usted mismo, señor Hale. Esto está grabado.” Hubo un silencio, y luego un clic. La llamada terminó.

Rizzo se dio cuenta tarde. Intentó arrancarle el micrófono. Los agentes saltaron. Hubo gritos, metal, pasos. Marcus salió del auto y vio a Rizzo caer al suelo, esposado, todavía sonriendo como si la derrota fuera temporal. “No entiendes,” le dijo Rizzo. “Hay jueces que rezan por Hale.” Marcus respondió: “Entonces hoy van a rezar por sí mismos.”

La operación no terminó ahí. A la mañana siguiente, Hale apareció en televisión, impecable, negándolo todo, hablando de “difamación” y “ataques políticos.” Su abogado anunció demandas. Pero el fiscal ya tenía el audio. El juez actual, presionado, se inhibió del caso y pidió que un juez externo lo tomara. La red perdía terreno, pero aún tenía dientes. Y entonces llegó el golpe sucio: acusaron a Marcus de manipulación y extorsión.

Marcus vio el titular desde una pantalla en custodia: “Testigo principal habría intentado chantajear a consultor.” La narrativa se invertía, como la madre advirtió. El fiscal se enfureció, pero también se tensó: “Van a quemarte públicamente para salvar a Hale.” Marcus sintió rabia, pero no sorpresa. “Entonces hagamos lo que duele más,” dijo. “Hagamos público todo.” El fiscal dudó: el sistema odia la luz cuando está sucia.

Alyssa, desde su refugio, insistió en lo mismo. “Si el caso se queda en oficinas, lo matan,” dijo por videollamada. “Si se vuelve imposible de tapar, sobrevives.” Marcus entendió el precio: exponerlo todo también destruiría a su padre definitivamente, y quizá a cualquiera que todavía tuviera una vida medio decente en esa red. Pero la alternativa era peor: convertirse en el villano oficial.

En una audiencia final antes del gran jurado, Marcus pidió hablar. El nuevo juez lo autorizó. Marcus se levantó y dijo: “Yo firmé. Yo participé. Pero hoy no vengo a salvarme. Vengo a impedir que me usen como excusa.” Luego pidió que reprodujeran el audio de Hale. La sala escuchó la frase sobre su madre. Varias bocas se abrieron sin sonido. No era corrupción abstracta. Era confesión.

El fiscal presentó la Biblia, la caja de seguridad, los videos, el audio. La defensa de Hale intentó invalidarlo por “operación inducida”. El juez respondió: “La inducción no inventa una confesión. Solo la captura.” Marcus sintió que el piso, por primera vez, dejaba de moverse. Afuera, la prensa explotó. Adentro, el sistema se vio obligado a elegir: protegerse o limpiarse.

Esa noche, alguien intentó entrar al refugio de Alyssa. Los agentes lo impidieron. Capturaron al intruso con un anillo de barco y tres estrellas. Marcus lo supo por un mensaje del fiscal: “Llegaron a ella. Fallaron.” Marcus cerró los ojos. El miedo no se iba. Pero ya no mandaba. Lo único que mandaba era la decisión constante de no retroceder.

El padre de Marcus, en custodia, pidió verlo. Marcus aceptó. Se sentaron separados por vidrio. El padre lloró sin dignidad, sin orgullo. “Yo te convertí en escudo,” dijo. Marcus respondió: “Y yo me convertí en cuchillo.” El padre preguntó si algún día lo perdonaría. Marcus no mintió: “No lo sé.” Pero agregó algo nuevo: “Sí sé que no te voy a dejar en manos de Hale.”

El fiscal cerró el día con una frase simple: “Mañana, gran jurado.” Marcus durmió poco. Soñó con su madre, no como víctima, sino como estratega. Al despertar, miró sus manos: las mismas que firmaron. Y decidió que esas manos también podían reparar, si sobrevivía. El clímax se acercaba. No era un veredicto. Era la caída pública de un hombre intocable.

El gran jurado se reunió en una sala sin cámaras, pero el mundo entero ya estaba mirando. Hale llegó con sonrisa filantrópica, escoltado por abogados. Saludó a gente como si fuera un evento benéfico. Marcus, en cambio, entró escoltado, sin sonrisa, con el peso de su propio pecado. La diferencia era obscena: el poder siempre intenta parecer inocente.

Marcus declaró durante horas. No buscó conmover. Enumeró hechos, fechas, rutas, nombres. Admitió su participación sin maquillaje. Luego trazó la cadena que lo superaba: su padre, Rizzo, el pastor, el comité, Hale. Cuando reprodujeron el audio, Hale perdió por primera vez el control: su mandíbula se tensó, su mirada se fue al suelo, como si por fin viera el barro donde siempre caminó.

El abogado de Hale intentó destruir a Marcus: “Usted firmó. Usted robó. Usted miente para reducir su condena.” Marcus respondió algo que nadie esperaba porque no era defensa, era sentencia: “Sí, robé. Por eso mi palabra pesa: hablo desde la culpa. Pero hoy no negocio mi conciencia; negocio el fin de esta red.” El jurado no aplaudió. No debía. Pero el silencio se volvió distinto: menos duda, más gravedad.

Luego llamaron a Alyssa. Ella habló de la Biblia, de la carta, de su adopción. No lloró. Eso hizo que doliera más. El jurado escuchó cómo una mujer murió dejando pruebas en un objeto de fe porque sabía que el sistema no la protegería. Y cuando el fiscal preguntó por el motivo, Alyssa dijo: “Porque mi madre entendió que la verdad necesita escondites cuando el poder tiene amigos.”

La estocada final llegó de donde nadie esperaba: el juez actual, ya inhibido, apareció como testigo voluntario. Admitió que fue el contacto de la madre de Marcus. Admitió que selló información por miedo a que la destruyeran. Admitió su pecado institucional: “Protegí el caso más que a las personas.” Esa confesión no lo volvió villano ni héroe. Lo volvió humano. Y al jurado le dio el marco real: esto era una guerra contra la impunidad.

Con la evidencia acumulada, el gran jurado imputó a Hale por conspiración, extorsión y lavado. La noticia salió en minutos. Afuera, cámaras, gritos, sirenas. Hale intentó mantener el gesto, pero cuando le pusieron las esposas, su sonrisa se quebró. No fue un espectáculo elegante. Fue un sonido seco: el de un mito cayendo al suelo. Marcus lo vio desde lejos y sintió algo raro: no alegría. Vacío.

La red reaccionó con furia. En las horas siguientes, detuvieron a más funcionarios. Algunos renunciaron antes de ser llamados. Otros se escondieron detrás de discursos. Pero el caso ya era demasiado grande para enterrarlo. El fiscal ofreció a Marcus un acuerdo: cooperación total a cambio de una reducción significativa. Marcus aceptó, pero con una condición escrita: restitución al programa comunitario y auditoría independiente por diez años. El fiscal firmó. Por fin, la comunidad entraba a la ecuación.

Alyssa y Marcus se encontraron después, sin vidrio, sin guardias cerca. No hubo abrazo inmediato, porque el dolor no obedece a guiones. Se miraron como dos personas que comparten una raíz recién descubierta. “¿Qué hacemos ahora?” preguntó Alyssa. Marcus respondió: “Reparar, aunque sea lento.” Alyssa asintió: “Y vivir, aunque moleste.” Esa frase sonó a promesa y a desafío.

El padre de Marcus recibió sentencia. No fue liviana. Pero tampoco fue el chivo expiatorio que Hale quería. Antes de ser trasladado, el padre pidió una última conversación. Marcus le dijo la verdad sin crueldad: “Te amo por lo que intentaste ser. Te responsabilizo por lo que elegiste hacer.” El padre lloró. Marcus no lo consoló. Pero tampoco lo destruyó. Había aprendido que justicia no es venganza con traje.

Meses después, el centro comunitario reabrió un ala nueva. No con fotos de políticos, sino con placas de auditoría y transparencia. Marcus no cortó la cinta. Alyssa tampoco. Se quedaron atrás, observando. El director del centro, un hombre cansado, les dijo: “Gracias por no vendernos.” Marcus respondió: “Nosotros también los vendimos.” El director negó: “Ustedes lo detuvieron. Eso cuenta.”

La última escena no fue en una corte. Fue en una casa silenciosa, con una Biblia sobre la mesa. Marcus la abrió con cuidado. Entre sus páginas, una nota pequeña, escondida con paciencia. Era de su madre. Decía: “Si llegaste hasta aquí, no te conviertas en lo que venciste. Que tu valentía no sea un incendio; que sea una luz.” Marcus cerró el libro, respiró, y por primera vez en años, el silencio no sonó a amenaza. Sonó a comienzo.