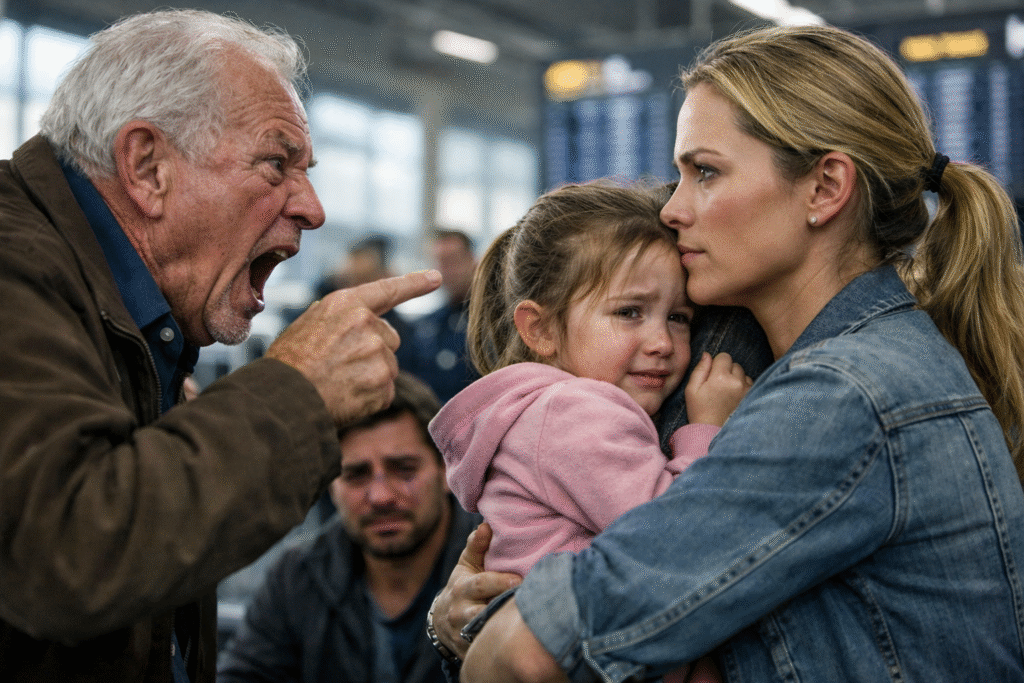

«¡No puedes llevarte a mi nieta! ¡No tienes derecho a separarla de su padre!» —gritó el abuelo—. Pero lo que la madre respondió dejó a todo el aeropuerto en Nueva York completamente en silencio… 😱😱😱

«¡No puedes llevarte a mi nieta! ¡No tienes derecho a separarla de su padre!»

La frase estalló frente a la puerta de embarque en el aeropuerto JFK de Nueva York, mientras pasajeros formaban fila. Un anuncio quedó suspendido. Una maleta cayó al suelo. El murmullo desapareció.

Frente al mostrador estaba María González, treinta y cinco años, pasaporte en mano y documentos legales dentro de una carpeta azul. No actuaba por impulso. Había obtenido autorización judicial para mudarse por razones laborales.

El abuelo, visiblemente alterado, hablaba de tradición, de raíces familiares, de que la niña debía crecer cerca de su padre pese a una orden de custodia compartida con residencia primaria materna.

Todo comenzó cuando María informó oficialmente del traslado semanas atrás. La reacción llegó el día del vuelo.

«¡La estás arrancando de su hogar!» insistió el abuelo.

Una azafata miró preocupada.

Un agente de seguridad observó atento.

El aire se volvió pesado.

María recordó audiencias judiciales.

Acuerdos firmados ante juez.

Intentos fallidos de diálogo.

Y entendió que proteger estabilidad no es abandono.

Respiró hondo, sostuvo la carpeta con firmeza y no levantó la voz. Su serenidad contrastó con la tensión en la sala de embarque.

El abuelo frunció el ceño.

Esperaba que cediera.

Esperaba silencio.

María explicó que el traslado estaba aprobado legalmente y que el padre conservaría visitas programadas, además de comunicación constante conforme a la orden judicial.

La puerta de embarque quedó inmóvil.

Nadie habló.

Nadie se movió.

Y entonces…

Lo que María dijo a continuación dejó a todos completamente paralizados. 😱😱😱

PARTE 2

María sostuvo la carpeta azul como si fuera un salvavidas. Miró al abuelo a los ojos y, sin temblar, dijo que no estaba “llevándose” a nadie: estaba cumpliendo una orden. En ese instante, el llanto de la niña se apagó, como si entendiera. El silencio del JFK ya no era curiosidad: era juicio colectivo.

El abuelo dio un paso hacia el mostrador y golpeó con la palma. Exigió que llamaran al padre “ahora mismo”, que detuvieran el vuelo, que alguien “hiciera justicia”. La agente de la aerolínea levantó las manos, pidiendo calma. Un guardia se acercó, atento a la distancia. María no retrocedió. Había ensayado ese momento durante semanas.

Ella abrió la carpeta con movimientos lentos, para que nadie pudiera decir que estaba escondiendo algo. Sacó copias selladas: autorización del tribunal, plan de visitas, direcciones, horarios, números de emergencia. La gente miraba los sellos como si fueran pruebas sagradas. El abuelo, sin embargo, no veía papeles. Veía pérdida. Y la pérdida vuelve agresivo al amor viejo.

“¿Sabes lo que estás haciendo?”, preguntó él, ya sin gritar, con una voz rota que dolía más que el ruido. María respondió que lo sabía demasiado bien: había soportado noches sin dormir, llamadas a abogados, entrevistas con trabajadoras sociales. El traslado no era capricho. Era un trabajo estable, seguro médico, escuela mejor. La niña merecía rutina, no peleas.

El guardia pidió a María que mostrara identificación. Ella obedeció. El procedimiento era frío, y eso calmó a algunos. El abuelo aprovechó para señalarla, acusándola de manipulación, de “lavarle la cabeza” a la niña. “Ella me pidió irse”, dijo. María no mordió el anzuelo. Solo miró a su hija y le acarició el cabello, recordándole con la mirada: estoy aquí.

La niña, Valentina, apretó un osito contra el pecho. Sus ojos iban del abuelo a su madre como si midiera un terremoto. A un lado, una mujer mayor del público susurró: “Pobrecita”. Al otro, un hombre murmuró: “Si hay juez, se acabó”. El aeropuerto era una plaza pública improvisada, y todos creían entender.

Entonces el abuelo cambió de táctica. Sacó su teléfono y, con manos temblorosas, mostró fotos: el padre en cumpleaños, en parques, en navidades. “¿Vas a borrarlo?”, insistió. María respiró hondo. Respondió que nadie estaba borrando a nadie. Que el padre tendría semanas completas en verano y videollamadas diarias. Pero la palabra “diaria” no curó la herida.

La agente de seguridad pidió espacio. El abuelo se negó y exigió hablar con “un supervisor”. Apareció una gerente con traje oscuro, voz firme y mirada cansada. “Señor, si hay documentación válida, no podemos detener el embarque”, explicó. El abuelo apretó la mandíbula. Las reglas, cuando no coinciden con el dolor, parecen insulto. María sintió culpa, y la expulsó.

María se agachó para estar a la altura de Valentina. Le habló sin prisa, con tono de casa, no de aeropuerto. “Te prometí que nadie te va a separar del amor. Solo vamos a cambiar de ciudad.” Valentina asintió, pero sus dedos apretaron más el osito. El abuelo vio ese gesto y lo interpretó como miedo. Se alimentó de esa interpretación, como fuego.

“Esto no se queda así”, soltó él. María alzó la vista. Ahí venía el golpe que temía: el abuelo no estaba solo. Detrás, dos hombres aparecieron con carpetas y un aire de urgencia. No vestían uniforme, pero su forma de moverse era la de quien viene con autoridad prestada. María sintió la sangre bajar de la cara. La gerente también lo notó.

Uno de los hombres mostró una placa y dijo “abogado del padre”. El otro, “notificador”. En manos traían un sobre manila. La palabra “notificación” atravesó el pasillo como un disparo silencioso. María sostuvo la carpeta azul con más fuerza. El abuelo, por primera vez en minutos, sonrió. No era alegría. Era la satisfacción amarga de quien cree haber encontrado un freno.

El abogado habló rápido: “Hay una petición de emergencia para suspender el traslado.” María pidió verla. El notificador buscó una firma, una recepción, un sello. La gerente pidió revisar con seguridad del aeropuerto. El guardia tomó el sobre como si fuera explosivo. María escuchó su propia respiración como un tambor. Valentina levantó la mirada, confundida, y preguntó bajito: “¿Nos vamos a casa?”

María no contestó de inmediato. Si decía “sí”, se rendía. Si decía “no”, rompía la confianza. Entonces miró al abuelo, al abogado, a la gerente, a la fila detenida. Y soltó la frase que empezó a cambiarlo todo: “Ese documento no está vigente.” El abogado frunció el ceño. El abuelo parpadeó, incrédulo. María señaló el sello de la última audiencia, más reciente. “Esto ya se resolvió.”

La gerente pidió confirmar fechas. El notificador titubeó. María, firme, explicó que el padre intentó una suspensión semanas atrás, pero el juez la rechazó por falta de fundamento. El abogado se apresuró a hablar de “nueva evidencia”. María lo cortó sin elevar la voz: “Nueva evidencia que ustedes mismos provocaron.” La palabra “provocaron” encendió la atención de todos. El abuelo dejó de respirar un segundo.

El guardia preguntó qué quería decir con eso. María miró a Valentina y luego a la multitud. Tenía miedo de exponerlo allí, en público. Pero también sabía que el abuelo estaba usando el espectáculo como presión. Si el escenario era público, la verdad debía ser pública. Cerró la carpeta azul, como quien cierra una puerta. Y dijo: “Lo que ustedes llaman ‘padre’, hoy no puede acercarse.”

La frase cayó como hielo. El abuelo se rió nervioso, pensando que era exageración. El abogado preguntó si estaba difamando. María no discutió. Abrió otra sección de la carpeta: un informe policial, una orden de protección, y una nota médica. No lo agitó como trofeo. Lo mostró a la gerente. La gerente tragó saliva, miró al guardia y pidió discreción inmediata.

El abuelo negó con la cabeza, desesperado. “Eso es mentira”, repetía, pero su voz ya no tenía fuerza. María no lo acusó de monstruo; lo acusó de ignorancia voluntaria. “Usted defiende una imagen, no una persona”, dijo. El público se inclinó, como si el aire se hubiera acercado. Valentina, sin entender todo, percibió la gravedad. Se pegó a la pierna de su madre.

La gerente llamó a un supervisor de seguridad y pidió que el abogado se apartara. El abogado insistió: “El padre tiene derechos.” María respondió: “Los derechos se suspenden cuando hay riesgo.” No gritó. No lloró. Esa calma fue más aterradora que cualquier escándalo. El abuelo miró alrededor, buscando aliados en la multitud. Ya no encontró tantos. El murmullo volvió, pero distinto: era de duda.

Un supervisor llegó y revisó los documentos con rapidez profesional. Miró fechas, sellos, firmas. Preguntó si el padre estaba en el aeropuerto. El abuelo dijo que no, que venía “en camino”. María apretó los labios: ese “en camino” era precisamente el peligro. El supervisor pidió al guardia que vigilara la zona. La puerta de embarque seguía abierta, pero parecía más lejos.

María sintió el pulso en las sienes. Recordó por qué había aceptado trabajo en otra ciudad: para escapar del acecho, para reconstruir sin sobresaltos. No se trataba solo de visitas. Se trataba de seguridad. El abuelo, en su desesperación, estaba haciendo el trabajo sucio: distraer, presionar, ganar tiempo. María lo entendió y dijo, con una claridad que heló: “Usted está retrasando esto por él.”

El abuelo se quedó quieto. Por primera vez, pareció viejo de verdad. “Yo solo quiero a mi nieta”, susurró. María lo miró con tristeza, no con rabia. “Yo también la quiero. Por eso nos vamos.” La gerente pidió a María que aguardara un momento mientras seguridad confirmaba la orden. El abogado del padre empezó a llamar por teléfono, sudando. El silencio regresó, más tenso.

En ese punto, Valentina tiró de la manga de su madre. “Mami, ¿por qué el abuelo está enojado?” María tragó saliva. Le respondió lo único que no la traicionaba: “Porque tiene miedo.” La niña miró al abuelo y, con inocencia brutal, dijo en voz alta: “Yo también tengo miedo cuando papá grita.” El aeropuerto entero se quedó sin aire. El abuelo se desplomó por dentro.

El abogado intentó hablar, pero el supervisor lo detuvo con la mano. “Necesito que se retire”, ordenó. El hombre protestó. El supervisor repitió más fuerte. La multitud ya no miraba a María como sospechosa, sino como madre protegiendo. El abuelo, pálido, se llevó una mano al pecho. No era teatro. Era vergüenza, rabia, y algo más: la certeza de que el cuento familiar se estaba rompiendo.

María se inclinó hacia su hija y le pidió que bajara la voz, no por esconder, sino por cuidarla. “Eso lo hablamos luego, amor.” Valentina asintió, pero el daño ya estaba hecho. La frase de la niña había revelado lo que los adultos maquillan. El abuelo cerró los ojos, como si rezara. El supervisor volvió con una confirmación: la orden de protección existía y seguía activa.

“Entonces no hay discusión”, dijo el supervisor. Ordenó que despejaran el área. El abuelo levantó la mano, como intentando detener un tren. “Solo déjenme despedirme.” María dudó un segundo. La gerente la miró esperando decisión. María pensó en límites, en terapia, en lo que le dijo la psicóloga: el amor no obliga contacto. Se agachó y preguntó a Valentina si quería abrazar al abuelo. Valentina negó suavemente.

El abuelo recibió ese “no” como un golpe. Retrocedió, torpe. María no celebró. Solo sostuvo a su hija y recogió el osito que casi se le caía. La puerta de embarque anunció prioridad. La fila empezó a moverse de nuevo, como si el mundo quisiera reanudar su rutina. Pero todos sabían que algo cambió. María tomó aire, dio un paso, y oyó al abuelo decir, quebrado: “¿Qué le hizo mi hijo?”

María se detuvo. Volvió la cabeza, despacio. La pregunta no era acusación; era un pedido de realidad. Ella podría mentir para evitar conflicto. No lo hizo. Con la voz más baja de toda la escena, dijo: “Él se lo hizo solo.” Y añadió, mirando al abuelo con compasión dura: “Y usted lo encubrió sin querer.” La frase no era insulto. Era diagnóstico. El silencio se volvió insoportable.

El supervisor se adelantó para escoltar a María. El abuelo no gritó más. Parecía desinflado. Pero su mirada se clavó en Valentina como si buscara una última imagen que conservar. Valentina no lo miró. Se aferró al cuello de su madre. María sintió una punzada: perder familia duele incluso cuando es necesario. Caminó hacia el pasillo, sabiendo que el peor momento aún no había llegado: el “en camino”.

Detrás, el abogado hablaba por teléfono con urgencia. María escuchó palabras sueltas: “ya lo saben… seguridad… orden… no, no puede.” El tono era de plan que se cae. El abuelo se sentó en una silla metálica, derrotado. Pero la historia no terminaba allí. Porque, cuando la vida te persigue, a veces llega al aeropuerto antes que tú. Y en ese JFK, alguien acababa de entrar por la puerta principal.

PARTE 3

María vio el movimiento primero por reflejo: un pequeño revuelo cerca del control. Seguridad cambió de postura, como perros que olfatean tormenta. El supervisor habló por radio. La gerente palideció. María sintió el estómago hundirse. No necesitó verlo para saber quién era. El miedo tiene una firma. Apretó a Valentina contra sí y dijo, sin dramatismo: “No te sueltes.”

Un hombre apareció a lo lejos, caminando rápido, con una mochila colgada y el rostro endurecido. No venía a despedirse; venía a impedir. Su mirada buscó directo a María, ignorando gente, carteles, normas. El abuelo lo vio y, en un impulso, se levantó. Parecía aliviado, como si la llegada del hijo fuera rescate. Pero el alivio duró un segundo. El padre miró al abuelo con desprecio y siguió.

El supervisor interceptó al hombre antes de que llegara a la puerta de embarque. Le pidió identificación y lo mantuvo a distancia. El padre sonrió con falsa calma, ese tipo de sonrisa que anuncia conflicto. “Es mi hija”, dijo, como contraseña. El supervisor respondió sin elevar la voz: “Hay una orden que restringe acercamiento.” El padre cambió el gesto. “Esa mujer miente”, escupió. Varias cabezas se giraron a la vez.

María sintió que la vieja dinámica intentaba revivir: él grita, ella se encoge, todos dudan. Pero ya no estaba sola. Había documentos, seguridad, testigos. Aun así, el cuerpo no olvida. Se le tensaron los hombros. Valentina escondió la cara en el cuello de su madre. “¿Ves?”, dijo el padre, señalándola. “La está asustando contra mí.” María cerró los ojos un instante. Luego habló: “No la asusto. Ella recuerda.”

El abogado del padre apareció detrás, tratando de recuperar control. “Oficial, esto es un asunto civil”, argumentó. El supervisor lo cortó: “Es una orden vigente.” El padre se acercó un paso, y el guardia extendió el brazo. El padre levantó las manos, teatral. “¿Me van a arrestar por ser padre?” La gente murmuró. María notó algo peligroso: él estaba convirtiendo seguridad en espectáculo, igual que el abuelo antes.

Valentina, sin mirar, susurró: “Mami, vámonos.” Ese susurro fue el verdadero motor. María asintió, pero el pasillo se sentía largo. El padre gritó el nombre de la niña. “¡Valentina!” El sonido cortó el aire. La niña se estremeció. María se detuvo y habló fuerte, no para él, sino para el supervisor: “Ese tono es parte del problema.” El supervisor la miró y entendió: no era capricho, era patrón.

El padre intentó rodear al guardia. Dos agentes más se acercaron. El abogado del padre protestó, amenazó con demandas. La gerente de la aerolínea pidió que retiraran a todos del área de embarque. Un niño en la fila empezó a llorar, contagiado por el ambiente. María pensó: esto es lo que Valentina vivía en casa, solo que sin uniformes que la protegieran. Esa idea le dio rabia limpia, útil.

El padre alzó la voz otra vez: “¡Yo pago todo! ¡Ella no tiene derecho!” María no respondió con insultos. Dijo una frase que lo desarmó: “Los derechos no son propiedad.” Él se quedó un segundo confundido, como si no supiera cómo pelear contra eso. Luego recurrió a lo básico: “¡Eres una loca!” Varias personas fruncieron el ceño. Nadie rió. La palabra “loca” ya no tenía efecto. Era un cliché de control.

El supervisor pidió al padre que se retirara o sería detenido por violación de orden. El padre miró alrededor, calculando. Eligió el público como arma. “¡Graben!”, gritó. Dos teléfonos se alzaron. María sintió náusea: su hija convertida en contenido. Pero también supo que eso podía ayudarla. La verdad filmada, a veces, protege. Ella levantó la carpeta azul, no para exhibirse, sino para que quedara claro: hay legalidad aquí. Hay historia documentada.

Valentina se asomó un poquito y vio al padre. Sus ojos se abrieron, asustados, y luego se cerraron como defensa. El padre lo notó y su expresión cambió de arrogancia a ira. “¡Mírala! ¡No me mira porque tú la entrenaste!” María contestó, seca: “No. No te mira porque te teme.” Esa frase no era un ataque emocional. Era un resumen de evaluaciones, de sesiones, de relatos repetidos. El aeropuerto entero la escuchó.

El abuelo intervino, suplicando al hijo que bajara la voz. “Por favor, estás empeorando todo.” El padre lo empujó con el hombro, como estorbo. El abuelo se quedó helado. Esa escena fue el golpe final para varios testigos: ya no era “padre preocupado”. Era un hombre incapaz de control básico. El supervisor ordenó que lo apartaran. El padre se resistió. Los agentes lo tomaron del brazo. El sonido de las esposas no se oyó, pero se sintió.

El abogado empezó a gritar “abuso de autoridad”. Nadie le respondió. La prioridad era la niña. María, temblando por dentro, siguió caminando con Valentina. Cada paso era un acto de soberanía. Llegaron al lector de abordaje. La agente escaneó los pases con manos firmes. “Bien, pueden pasar”, dijo, como si abriera una puerta hacia aire limpio. María casi lloró, pero no. No allí. Primero, salir.

Detrás, el padre lanzó la última amenaza: “¡Te voy a arruinar la vida!” María no se volvió. Contestó mirando el pasillo: “Ya lo intentaste.” Valentina apretó más el osito. María cruzó la puerta, sintiendo que el aeropuerto quedaba atrás como un capítulo oscuro. Pero el destino no deja ir tan fácil. En el finger, una auxiliar de vuelo se acercó y habló en voz baja: “Señora, hay un detalle con el sistema.”

María sintió el corazón caer otra vez. “¿Qué detalle?” La auxiliar explicó que, por protocolo, necesitaban confirmar con un supervisor de la aerolínea una anotación de custodia en el perfil de menor. María entendió: el padre había intentado bloquear el viaje por vías administrativas. No era legalidad; era sabotaje. La auxiliar la condujo a un lado, cerca de una puerta cerrada. María apretó la carpeta azul contra el pecho. Estaba cansada, pero no vencida.

Apareció otro gerente, esta vez de operaciones, con una tablet. “Necesitamos verificar que no haya alerta activa”, dijo. María le entregó la orden judicial. El gerente leyó. Su cara cambió al ver la orden de protección. “¿Por qué no está esto en el sistema?”, preguntó. María respondió con una verdad incómoda: “Porque a veces los sistemas creen más en llamadas que en documentos.” El gerente se quedó serio. Esa frase era una denuncia sin gritos.

Valentina miró a su madre como quien pide explicación sin palabras. María se arrodilló y le dijo: “Nos están cuidando. Solo están revisando.” La niña asintió, pero sus piernas temblaban. María notó que estaba llegando al límite. Pensó en técnicas: respiración, conteo, contacto. Le puso la mano en la espalda y marcó un ritmo suave. El osito subía y bajaba como un pequeño pulmón. María se juró: después de este vuelo, terapia sin interrupciones.

El gerente llamó por radio. Pasaron minutos que parecían horas. La auxiliar ofreció agua. María tomó un sorbo y sintió que la garganta estaba seca desde antes de llegar al aeropuerto. En su mente, repasó la audiencia: el juez preguntando por estabilidad, la psicóloga hablando de estrés infantil, el padre interrumpiendo, el abuelo llorando para manipular. María había ganado en papel, pero la vida real exige ganar otra vez, frente a puertas automáticas.

Finalmente, el gerente levantó la vista: “No hay alerta vigente. Está autorizada.” María casi se desploma. “Gracias”, dijo, y su voz salió más pequeña de lo que quería. El gerente agregó: “Lo siento por lo que pasó. Ya informamos a seguridad.” María no pidió disculpas por existir. Solo tomó la mano de Valentina y siguió. En la cabina, el ruido del avión parecía una promesa: aquí, el grito se vuelve distante.

Encontraron sus asientos. Valentina se sentó junto a la ventana. Miró los aviones como si fueran animales grandes, pero seguros. María abrochó el cinturón de la niña con cuidado y luego el suyo. Sintió el peso de todo el día caer sobre sus hombros. La auxiliar pasó y sonrió, como diciendo “ya está”. Pero María sabía que el final no era el despegue. El final sería cuando Valentina pudiera dormir sin sobresaltos.

El avión comenzó a rodar. Valentina puso la frente contra el vidrio. María le susurró: “Cuando despeguemos, cuenta conmigo hasta diez.” Valentina asintió. El motor subió de tono. Afuera, las luces se deslizaron. María sintió lágrimas, por fin, en los bordes. No lloró por triunfo. Lloró por lo que tuvo que soportar para llegar a un derecho básico: moverse sin miedo. El avión aceleró, y el mundo se inclinó.

Valentina empezó a contar en voz baja. “Uno… dos… tres…” María la acompañó con la respiración. Cuando dijeron “diez”, la ciudad quedó abajo, pequeña. Valentina giró hacia su madre y, por primera vez en horas, sonrió apenas. “¿Ya no nos puede seguir?” preguntó. María respondió con honestidad: “Puede intentarlo. Pero ahora estamos más protegidas.” Esa frase no era consuelo vacío. Era estrategia. Era red de apoyo. Era evidencia. Era futuro.

En ese momento, el teléfono de María vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Por un segundo, pensó que era el abogado. Pero el texto decía: “Soy la oficial Rivera. Él quedó detenido por violación de orden. El tribunal será notificado hoy.” María cerró los ojos. No celebró. Sintió, por primera vez, que el sistema había reaccionado. Se quedó mirando el mensaje como quien mira una puerta abrirse lentamente. Valentina la observó. “¿Qué pasa, mami?” María tragó saliva.

“Pasa que hoy dijiste la verdad sin querer, y eso nos ayudó”, respondió María. Valentina frunció el ceño. “¿Yo hice algo malo?” María negó rápido: “Hiciste algo valiente.” La niña abrazó el osito. María la besó en la frente. Sabía que la conversación real vendría después, con psicóloga, con calma, con palabras adecuadas para una niña. Pero hoy, en el aire, el clímax había sido simple: la verdad, dicha por una voz pequeña, había detenido a un hombre grande.

PARTE 4

Horas después, aterrizaron en otra ciudad. El aeropuerto era más pequeño, menos teatral. María bajó con Valentina y sintió que el aire era distinto, como si el cuerpo supiera que ya no había un enemigo a dos pasillos. A la salida, un hombre esperaba con un cartel: “María G.” Era el contacto de la empresa, enviado para ayudarlas. María dudó, luego aceptó. No era dependencia; era logística para empezar bien.

En el auto, Valentina miraba edificios desconocidos. “¿Aquí es nuestra casa?” preguntó. María explicó que era un apartamento temporal, mientras buscaban algo definitivo. Valentina no lloró. Eso sorprendió a María. La niña se quedó callada, procesando. El trauma, a veces, no explota; se esconde. María decidió no forzar alegría. “Podemos decorar tu cuarto como quieras”, dijo. Valentina respondió: “Quiero una lámpara que no haga sombras feas.” María entendió el subtexto y se le apretó el pecho.

Llegaron al apartamento. Era modesto, limpio, con cajas apiladas. María mostró a Valentina su cuarto: una cama pequeña, una ventana, una alfombra. Valentina dejó el osito sobre la cama como si marcara territorio. “Aquí no va a gritar nadie”, dijo la niña, más como conjuro que como frase. María se agachó, la abrazó y respondió: “Eso voy a cuidar con todo.” No prometió imposibles. Prometió vigilancia, límites, planes. Prometió lo que sí estaba en su control.

Esa noche, María llamó a su abogada. Confirmaron: el padre enfrentaría una audiencia por violar la orden. La abogada fue directa: “Esto fortalece tu caso. Pero prepárate para represalias legales.” María lo sabía. El control no muere rápido; muta. “Estoy lista”, contestó, aunque por dentro solo quería dormir una semana. Después llamó a la psicóloga de Valentina y agendó sesiones. No esperaba “sanación milagrosa”. Quería proceso real, medible.

Al día siguiente, María fue a la nueva escuela para iniciar trámites. Valentina caminaba agarrada a su mano, observando todo con cautela. La directora las recibió con amabilidad y, al ver la documentación de custodia, pidió discreción. María explicó que necesitaban un protocolo: quién podía recoger a la niña, palabras clave, contactos de emergencia. La directora asentía sin juzgar. María sintió alivio: por fin alguien tomaba en serio la seguridad sin convertirla en espectáculo.

Esa tarde, Valentina tuvo una videollamada con el abuelo, por recomendación de la psicóloga: contacto gradual, si era seguro. María estuvo presente. El abuelo apareció en pantalla con ojos hinchados. No gritó. No acusó. Solo dijo: “Te extraño.” Valentina lo miró con distancia, como si lo conociera y no lo conociera. “Yo también… un poquito”, respondió. María notó el “un poquito” y no lo corrigió. Los niños ajustan sus afectos como mecanismo de supervivencia. Se respeta.

El abuelo pidió hablar con María. María aceptó. El abuelo tragó saliva y dijo: “Yo no sabía.” María contestó: “Usted no quiso saber.” Silencio. El abuelo no discutió. Luego preguntó: “¿Qué hago ahora?” María fue clara: “Deje de ser puente para su hijo. Sea puente para su nieta.” Le explicó reglas: nada de mensajes del padre, nada de presión, nada de visitas sorpresa. Si quería estar, debía respetar límites. El abuelo asintió, derrotado, pero por primera vez, honesto.

Días después, llegó una citación: audiencia de revisión de custodia por el incidente en JFK. María no sintió miedo; sintió cansancio. Pero el cansancio no es rendición. Preparó evidencias: videos de testigos, informe de seguridad, mensajes amenazantes. No quería humillar al padre. Quería seguridad legal firme. La abogada le dijo: “Esto puede terminar en supervisión estricta o suspensión de visitas.” María respondió: “Que sea lo necesario, no lo simbólico.”

Valentina empezó terapia. Dibujó un avión y, al lado, un monstruo con boca grande. La psicóloga le preguntó qué era. Valentina dijo: “La voz de papá.” María, al escuchar eso después, sintió una mezcla de rabia y alivio. Rabia porque el daño era real. Alivio porque ahora tenía nombre, y lo nombrado se trabaja. María comprendió que el clímax del aeropuerto no era el final. Era el inicio de un proceso donde la niña recuperaría su voz sin miedo.

La audiencia llegó. El juez revisó documentos y escuchó a seguridad del aeropuerto. El padre, ahora más cauteloso, intentó presentarse como víctima de “alienación parental”. La abogada de María desmontó el argumento con hechos: orden de protección, testimonios, evaluación psicológica. El juez fue frío: “Los tribunales no castigan sentimientos. Regulan conductas.” María sintió que esa frase era la diferencia entre drama familiar y realidad legal. El padre se quedó sin narrativa.

El abuelo declaró también. Y ahí ocurrió lo inesperado. En vez de defender al hijo ciegamente, dijo: “Yo creí que era una pelea de adultos. Pero vi a mi hijo perder el control. Vi a mi nieta temblar.” Su voz se quebró. “No quiero ser parte de eso.” María lo miró y entendió que el abuelo estaba viviendo su propio duelo: aceptar que el hijo no era el héroe que imaginó. El juez tomó nota. El padre apretó los puños bajo la mesa.

El juez dictó medidas: contacto del padre solo supervisado, obligación de terapia de manejo de ira, prohibición de acercamiento a escuela y domicilio, y un calendario de comunicación controlado por plataforma oficial. No era venganza. Era prevención. María salió del tribunal con la sensación de haber levantado una pared necesaria. Afuera, el padre intentó hablarle. Seguridad lo detuvo. María no lo miró. No por odio, sino por higiene emocional.

Esa noche, en el apartamento, Valentina se despertó por una pesadilla. María corrió. La niña lloraba, diciendo que el avión se caía. María la abrazó y le pidió que respirara con ella. “Mira la lámpara”, dijo, y Valentina buscó la luz. No había sombras feas. La niña se calmó poco a poco. “¿Ya terminó todo?”, preguntó. María fue honesta: “No todo. Pero lo más peligroso, por ahora, está controlado.” Valentina asintió y volvió a dormir, agarrando el osito.

Semanas después, Valentina hizo su primer amigo en la nueva escuela. Volvió a casa hablando de un juego, de una canción, de una maestra divertida. María escuchó como quien escucha lluvia después de sequía. El trauma no desaparece por tener un amigo, pero la vida vuelve a tener capas. María decoró el cuarto con estrellas y una lámpara nueva. Valentina sonrió. “Ahora sí parece mío”, dijo. María sintió que esa frase valía más que cualquier sello judicial.

El abuelo siguió llamando una vez por semana. A veces lloraba. A veces preguntaba por detalles. María respondía lo justo, sin alimentar morbo. Un día, el abuelo dijo: “Quisiera pedirte perdón.” María no lo abrazó emocionalmente. Contestó: “Pida perdón cambiando conductas.” El abuelo aceptó. Luego preguntó si algún día podría ver a Valentina en persona. María dijo: “Depende de tu constancia.” No cerró la puerta. La puso bajo llave y explicó dónde estaba la llave.

El padre empezó su terapia obligatoria. Intentó usarla como fachada, enviando mensajes de “he cambiado”. María no cayó. La abogada recomendó registrar todo. María guardó cada mensaje como evidencia, no como diálogo. Valentina, por su parte, empezó a construir un lenguaje nuevo: decir “no” sin sentir culpa. Un día, en el parque, un niño le quitó un juguete. Valentina dijo fuerte: “Devuélvelo.” María casi lloró, pero sonrió. Era una pequeña victoria, profunda.

En una sesión, la psicóloga le preguntó a Valentina qué recordaba del aeropuerto. Valentina dijo: “Recuerdo que había mucha gente, pero yo me sentí invisible.” La psicóloga le pidió que dibujara quién la vio. Valentina dibujó a su mamá y a una mujer con uniforme. “Ella me cuidó”, dijo. María entendió algo crucial: no basta con huir del peligro. Hay que construir figuras de protección confiables alrededor. Por eso María hizo comunidad: escuela, vecinas, trabajo, terapia. Red, no heroísmo.

Un viernes, recibieron una carta del tribunal: revisión favorable, continuidad de medidas. María sintió alivio, pero no bajó la guardia. El control puede esperar meses y volver. Aun así, esa noche permitieron una celebración mínima: pizza, una película, pijamas. Valentina se rió en una escena tonta y esa risa fue el verdadero final feliz provisional. María miró a su hija y pensó: el clímax real no fue el arresto. Fue recuperar la risa sin sobresalto.

Sin embargo, la vida guardaba un último giro. Una mañana, María recibió un correo de un número desconocido con asunto: “Para que sepas la verdad.” María dudó abrirlo. Lo abrió con la abogada en llamada. Era un mensaje del abuelo, pero no el habitual. Adjuntaba un audio antiguo, grabado sin que el padre supiera. En el audio, el padre decía: “Si se va, la voy a hacer pagar.” La voz era clara. Amenaza explícita. María sintió frío. Eso podía cerrar cualquier discusión futura. Era duro, pero era protección.

María llamó al abuelo. “¿Por qué me envías esto ahora?” El abuelo respondió: “Porque me cansé de mentirme.” María escuchó la sinceridad, y también el miedo. “Él va a odiarme si se entera”, dijo el abuelo. María respondió con crudeza: “Que te odie. Es mejor que tu nieta te recuerde como alguien que la protegió.” El abuelo lloró. “Perdí a mi hijo”, dijo. María contestó: “No. Perdiste una fantasía. El hijo real es responsable de sí mismo.”

Con el audio, la abogada solicitó reforzar restricciones. El tribunal aceptó ampliar protección. El padre quedó sin margen para narrativas. En la siguiente sesión supervisada, él intentó verse amable, pero Valentina mantuvo distancia. La supervisora tomó nota. María entendió: la niña no necesitaba odiarlo; necesitaba seguridad. Odiar cansa. Poner límites salva. Valentina estaba aprendiendo eso antes de tiempo, y eso era triste, pero también poderoso.

Un día, Valentina le preguntó a su madre: “¿El abuelo me quería llevar?” María eligió precisión. “El abuelo creía que te defendía, pero estaba defendiendo una idea.” Valentina pensó y dijo: “Las ideas no abrazan.” María se quedó quieta. Esa frase, salida de una niña, resumía todo. El aeropuerto, la orden, los gritos, la carpeta azul: eran ideas chocando. Pero lo que importaba era quién abrazaba sin lastimar. María abrazó a su hija y dijo: “Exacto.”

Con el tiempo, el abuelo se convirtió en un contacto seguro: pocas llamadas, reglas claras, nada de presión. Valentina empezó a hablarle más. A veces le mostraba dibujos, a veces le contaba de la escuela. El abuelo escuchaba sin imponer. Un día dijo: “Me gustaría haberte creído antes, María.” María respondió: “No necesito que me creas a mí. Necesito que creas a Valentina.” El abuelo asintió. Ese fue su verdadero aprendizaje: el centro no era su hijo, ni él, sino la niña.

María, por fin, pudo concentrarse en su trabajo. Se ganó respeto rápido. No por “superar” un drama, sino por ser consistente. Empezó a ahorrar para un apartamento mejor. Valentina eligió cortinas con estrellas. La lámpara sin sombras se volvió símbolo. En terapia, la niña dejó de dibujar monstruos con boca grande y empezó a dibujar aviones con ventanas llenas de gente sonriendo. La psicóloga dijo: “Está integrando.” María no pidió milagros. Celebró progreso.

Un sábado, en el parque, Valentina vio un avión pasar y levantó la mano como saludo. “Ese fue nuestro avión valiente”, dijo. María corrigió con cariño: “Tú fuiste valiente.” Valentina sonrió. “Entonces yo también puedo cuidar a otros”, respondió. María sintió una punzada: ojalá una niña no tenga que pensar en cuidar a otros tan pronto. Pero también sintió orgullo: la adversidad no la había roto; la estaba volviendo consciente. María se prometió que su conciencia no sería carga, sino fuerza.

En una última llamada, el abuelo dijo: “¿Te acuerdas cuando grité en JFK?” María respondió: “Sí.” El abuelo susurró: “Ese día entendí que el silencio no siempre es paz. A veces es miedo.” María guardó la frase. Luego el abuelo añadió: “Tu respuesta… me dejó sin palabras.” María contestó: “No era para dejarte sin palabras. Era para que escucharas.” Hubo un silencio distinto, esta vez sano. María colgó y miró a Valentina dibujando en la mesa.

FINAL

Años después, Valentina recordaría el aeropuerto no como un lugar de gritos, sino como el lugar donde descubrió que su voz tenía peso. Recordaría el osito, la carpeta azul, el avión subiendo, y la lámpara sin sombras. No recordaría todos los detalles legales, porque los niños no archivamos sellos: archivamos sensaciones. Y la sensación final fue simple: alguien la eligió por encima del orgullo de los adultos.

María, por su parte, no se convirtió en heroína de película. Se convirtió en algo más útil: una madre que aprende a sostener límites sin convertirlos en guerra. Entendió que proteger no siempre se ve bonito. A veces se ve como frialdad, como papeles, como decir “no” sin pedir perdón. Aprendió a no negociar con el espectáculo. Si alguien gritaba, ella respondía con evidencia y calma. Eso desarma a los manipuladores porque les quita escenario.

El abuelo envejeció rápido, pero también mejor. Dejó de confundir lealtad con encubrimiento. Aceptó que amar a su hijo no significaba justificarlo. Y aceptó, con dolor, que la familia no se salva ocultando lo roto, sino reparándolo o alejándose. Se volvió un abuelo distinto: menos dueño, más cuidador. Nunca recuperó la fantasía del “hogar unido”, pero construyó algo real: un vínculo que no exigía que Valentina se tragara su miedo.

El padre siguió su camino con supervisión y consecuencias. No hubo redención mágica. Hubo límites, terapia, evaluaciones. Algunas personas cambian cuando pierden poder; otras solo cambian el disfraz. Lo importante fue que su capacidad de daño quedó restringida por un sistema que, por una vez, escuchó. El audio, los testigos, la conducta en JFK: todo sumó. La justicia no fue perfecta, pero fue suficiente para abrir espacio a una infancia más tranquila.

Valentina creció aprendiendo una lección que muchos adultos tardan décadas: el amor no se prueba con posesión, se prueba con respeto. En la escuela, cuando alguien intentaba imponerse, ella decía “alto” sin temblar. En la adolescencia, cuando una amistad se volvía tóxica, ella se alejaba sin sentirse mala. María observaba eso con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por la fortaleza. Tristeza por el precio temprano. Pero decidió convertir ese precio en herramienta, no en condena.

Un día, ya mayor, Valentina le preguntó a su madre: “¿Qué le respondiste al abuelo para que todos se quedaran callados?” María sonrió con cansancio viejo. “Le dije que no estaba separándote de tu padre por capricho”, respondió. “Le dije que te estaba separando del peligro.” Valentina se quedó pensando y luego dijo: “Entonces el silencio no fue por vergüenza. Fue porque entendieron.” María asintió. “Algunos entendieron. Otros solo dejaron de gritar. Pero nosotras siguimos.”

La vida siguió con sus rutinas: tareas, trabajos, comidas rápidas, risas y discusiones pequeñas. Y eso, precisamente eso, fue el triunfo. No el drama, sino la normalidad reconstruida. María entendió que el verdadero clímax no era un escándalo en JFK, sino una noche cualquiera en la que Valentina se dormía sin revisar la puerta. Un hogar se mide así: por lo que no pasa. Por lo que ya no asusta.

A veces, cuando viajaban, Valentina miraba los aeropuertos con una atención especial. No por trauma, sino por memoria. María le preguntó una vez si le incomodaban. Valentina respondió: “Me recuerdan que podemos irnos cuando algo está mal.” María sintió un nudo en la garganta. Esa frase convertía huida en libertad. No era escapar por miedo, era moverse por elección. Era la diferencia entre víctima y sobreviviente. María abrazó esa idea como brújula.

En una ocasión, el abuelo visitó la ciudad con permiso y bajo reglas claras. Se encontraron en un café. Valentina lo abrazó, breve, a su ritmo. El abuelo no exigió más. Se sentaron, hablaron de escuela, de dibujos, de estrellas en cortinas. Al despedirse, el abuelo le dijo a María: “Gracias por no rompernos del todo.” María respondió con precisión: “Yo no los rompí. Yo paré la ruptura donde más dolía.” El abuelo asintió, aceptando la diferencia.

Esa noche, María apagó la lámpara sin sombras y se quedó mirando el cuarto de Valentina. La niña dormía con el osito viejo, ya gastado. María pensó en el aeropuerto, en el grito, en el miedo, en el instante exacto en que decidió hablar con verdad aunque temblara. Y comprendió algo incómodo: la valentía no se siente como valentía. Se siente como necesidad. Como último recurso. Como amor que no negocia. Cerró la puerta despacio.

A la mañana siguiente, Valentina se despertó y dijo: “Soñé que volábamos.” María preguntó: “¿Y qué pasaba?” Valentina sonrió: “Nada malo. Solo volábamos.” María se quedó quieta, como si esa frase reparara un vidrio invisible. Porque eso era lo que ella había buscado desde el principio: un “nada malo”. Un día común. Un sueño sin gritos. La historia que empezó con un abuelo gritando en JFK terminaba allí, en una cocina tranquila, con pan tostado y una risa pequeña. Y esa risa, al fin, sonaba libre.