Elena sostuvo al niño contra su pecho como si el mármol pudiera volverse hielo bajo sus pies. Los invitados dejaron de hablar, y el sonido de una copa posándose en una bandeja fue demasiado fuerte. La madre, con sonrisa rota, intentó recuperar el escenario, pero el aire ya no le obedecía.

El pequeño, todavía agitado, buscó con los dedos la costura del uniforme de Elena, ese hilo humilde que se había vuelto su ancla. Ella le susurró el ritmo de una respiración tranquila, como quien canta sin cantar. El niño escuchó, y el pánico retrocedió un paso, vencido por la certeza.

La madre dio un paso al frente, no hacia su hijo, sino hacia la cámara más cercana. Quiso convertir la escena en anécdota controlada, en “un susto” elegante. Pero las miradas ya no eran decorado: eran juicio. Y cuando la mujer alzó el mentón, descubrió que la mansión también podía acusar.

El médico, recién llegado, pidió silencio de verdad, no el silencio social de los ricos. Revisión rápida, preguntas directas, respuestas exactas. Elena habló con precisión: dosis, tiempos, reacción, antecedentes. El profesional no la miró como empleada; la miró como colega en un momento crítico, y eso fue una bofetada sin mano.

Uno de los invitados, un hombre mayor con voz de consejo, murmuró que la niñera había salvado una vida. No lo dijo para halagar; lo dijo porque lo sabía. La madre apretó el bolso con fuerza, como si ahí guardara el poder. Pero el poder no pesa igual cuando todos lo ven resbalar.

Elena devolvió el inhalador al botiquín portátil que llevaba siempre, como si cargar prevención fuera su forma de rezar. La madre quiso exigir, ordenar, delimitar territorio. Y entonces Elena, aún con la respiración del niño pegada a su piel, levantó la vista: sin rabia, sin súplica, sin miedo.

“Soy la niñera”, repitió la madre, buscando que esa palabra funcionara como cadena. La palabra cayó al suelo y se partió. Elena no cambió su postura. El niño, medio dormido por el cansancio, se aferró más. Y ese gesto pequeño fue el primer voto del veredicto.

El médico pidió un vaso de agua y ordenó observación. Dijo, sin adornos, que actuar tarde mata. La madre quiso hablar de agendas, de llamadas, de su “imposible presencia constante”. Nadie se lo reprochó en voz alta, pero la distancia entre excusa y culpa se volvió visible, y dolió.

En un rincón, el personal de servicio intercambió una mirada rápida, de esas que contienen años. Ellos sabían quién estaba de verdad cuando los gritos eran reales y no de fotógrafos. Elena sintió ese apoyo silencioso como una manta en plena exposición. No era caridad; era reconocimiento.

La madre pidió a Elena que “se retirara” con un tono que fingía calma. Elena no se movió, porque el niño todavía temblaba. “Cuando él esté bien”, dijo. No fue desafío; fue prioridad. Y por primera vez, la madre entendió que había alguien en su casa que no obedecía al dinero.

Los invitados, que habían ido a mirar lujo, empezaron a mirar humanidad. Las uñas perfectas de la madre se hundieron en su palma. Sonrió otra vez, pero la sonrisa ya no era máscara; era grieta. Y en esa grieta, Elena vio algo que no esperaba: miedo a perder el control.

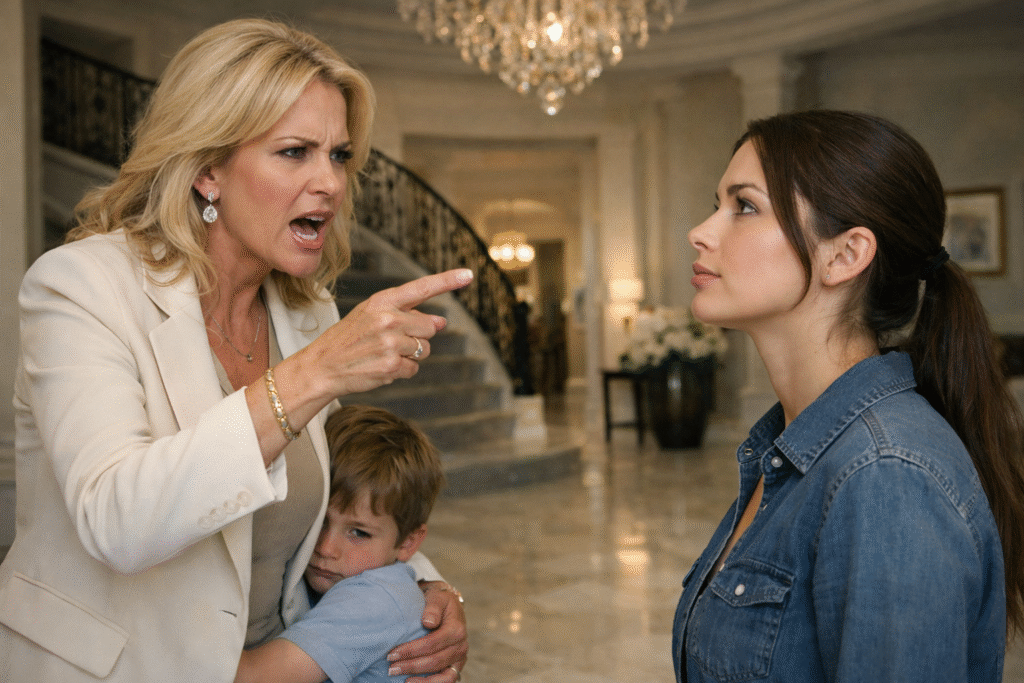

«¡No te acerques a mi hijo! ¡Solo eres la niñera!» —gritó la madre millonaria—. Pero la joven levantó la vista.

Más tarde, cuando el niño ya dormía en un sofá amplio, Elena escuchó pasos suaves detrás de ella. Era una mujer joven, invitada de otra mansión, que le ofreció su tarjeta. “Trabajo con fundaciones”, dijo. “Si necesitas ayuda…” Elena aceptó sin prometer nada, porque las promesas cuestan.

La madre, al notar el intercambio, sintió la amenaza de algo nuevo: que Elena pudiera tener puertas. No solo la puerta de servicio, no solo el cuarto pequeño, no solo los horarios marcados. Puertas reales. Y entonces su orgullo, herido, buscó una salida más cruel: convertir a Elena en sospechosa.

Esa misma noche, la madre ordenó revisar cámaras, como si el amor pudiera ser un delito grabado. Un guardia reprodujo el momento de la crisis: Elena reaccionando, la madre entrando tarde, los invitados congelados. La evidencia era clara. Pero la madre, incapaz de discutir hechos, decidió discutir intenciones.

“¿Por qué estabas tan cerca?”, preguntó con voz fina. Elena tardó un segundo en responder, no por duda, sino por cansancio. “Porque él me llamó”, dijo. La frase fue simple. Y en esa simplicidad, todos escucharon lo que faltaba: ¿por qué su propia madre no fue la primera?

En la cocina, la cocinera le dio a Elena una taza de té sin decir palabra. El calor subió por sus manos como una autorización a seguir existiendo. Elena pensó en su familia lejos, en el dinero enviado, en los domingos por videollamada. Pensó en la dignidad como un pan que se parte.

El niño despertó de madrugada con pesadillas. Elena acudió, como siempre, y lo encontró llorando por aire, por miedo, por un recuerdo de ahogo que no sabía nombrar. “Estoy aquí”, le susurró. El niño respondió con un “no te vayas” tan pequeño que rompía paredes.

Elena miró el cuarto inmenso: juguetes caros, luces inteligentes, cuadros firmados. Y aun así, el niño seguía solo en lo que importa. En esa mansión, la soledad era el verdadero lujo: nadie la tocaba. Elena comprendió que su trabajo era más que cuidar; era sostener un corazón en crecimiento.

Al amanecer, la madre apareció con rostro impecable. No preguntó cómo había dormido su hijo; preguntó si había “escándalo” en redes. Elena no contestó de inmediato. Esperó a que la madre terminara de hablar con el teléfono. Cuando colgó, Elena dijo: “Hoy él desayuna conmigo”.

La madre se rió, breve, como quien corta una conversación. Pero esa risa no obtuvo compañía. Nadie la celebró. Y en el silencio, Elena sintió un vértigo raro: estaba cambiando algo. No sabía si eso la salvaría o la expulsaría, pero ya no podía fingir que nada pasó.

En el desayuno, el niño pidió sentarse junto a Elena. La madre lo intentó corregir con suavidad de vitrina. El niño negó con la cabeza, terco, y apretó la mano de la niñera. Ese gesto fue una declaración pública, y la madre lo vio como traición, no como necesidad.

“Te pago para esto”, dijo la madre, en un susurro venenoso. Elena tragó saliva. “No me paga para que lo ame”, respondió con calma. El plato de porcelana brilló como un espejo: reflejaba dos mundos que chocaban. Elena sabía que esa frase abriría guerra, y aun así la dijo.

La madre se levantó de golpe, y la silla raspó el piso como un grito. El niño se asustó. Elena lo abrazó sin invadir, con el respeto de quien no reemplaza, pero sostiene. “Basta”, dijo Elena, firme. “Aquí se cuida, no se amenaza”. Y el aire tembló otra vez.

Ese día, la madre llamó a su abogado, no al pediatra. Habló de contratos, de “límites”, de “conductas inapropiadas”. Elena escuchó desde el pasillo, sintiendo la injusticia como una piedra en el estómago. Pero también escuchó algo más: la madre no hablaba del niño, hablaba de sí misma.

Al caer la tarde, el médico volvió por una revisión y preguntó por el ambiente. Elena dudó, luego respondió la verdad: tensión, gritos, miedo. El médico frunció el ceño y recomendó calma estricta para el niño. La madre sonrió como si aceptara, pero sus ojos prometían otra cosa.

Esa noche, Elena recibió un mensaje anónimo en su teléfono: una foto de ella con el niño en brazos, tomada desde lejos. Debajo, una frase: “No olvides tu lugar”. El corazón le dio un golpe seco. Miró la puerta del cuarto, la mansión, los pasillos. Entendió que alguien estaba jugando sucio.

Elena no lloró. Se sentó, respiró, y guardó la captura. Luego hizo algo que nunca había hecho: escribió un registro detallado del día, con horas, síntomas, acciones, testigos. Lo guardó en la nube y lo envió a sí misma. No por paranoia, sino por supervivencia. Porque la dignidad también se documenta.

Antes de dormir, el niño le pidió una historia. Elena inventó una sobre un pájaro pequeño que cuidaba a un león enfermo. El león aprendía a escuchar. El pájaro aprendía a no callarse. El niño se durmió sonriendo. Elena, en cambio, permaneció despierta, sintiendo que el verdadero cuento recién empezaba.

Y cuando las luces se apagaron en la mansión, Elena oyó pasos cerca de su puerta. Una sombra se detuvo, escuchó, y se fue. Elena apretó el teléfono. Si la madre quería guerra, la tendría. Pero Elena no pelearía por orgullo: pelearía por el niño, por su verdad, por su derecho a ser humana.

A la mañana siguiente, la casa amaneció con una pulcritud ofensiva, como si el mármol pudiera borrar lo ocurrido. La madre ordenó flores nuevas y pidió que retiraran cualquier rastro de medicinas del salón. Elena lo notó todo. Los ricos, pensó, limpian para no recordar, no para sanar.

El niño, en cambio, recordaba. Se despertó buscando a Elena y tocándose el pecho, temiendo que el aire se fuera otra vez. Elena le enseñó un juego: “respira como si soplaras una vela sin apagarla”. El niño rió. Ese sonido, mínimo, fue un acto de resistencia dentro del lujo.

La madre apareció con un discurso ensayado. Dijo que “agradecía” la reacción de Elena, pero que a partir de ahora habría “protocolos claros”. La palabra protocolo sonó como reja. Elena preguntó cuáles. La madre respondió con una lista que evitaba lo importante: horarios, permisos, reportes… nada sobre amor, nada sobre humanidad.

Ese mismo día llegó una mujer elegante, presentada como “consultora de seguridad familiar”. Traía una tableta y una sonrisa falsa. Observó a Elena como se observa una pieza que podría romperse. Hizo preguntas que parecían inocentes: historial, familia, papeles, antecedentes. Elena contestó, cuidando no temblar, sabiendo que la verdad no siempre gana sola.

En el jardín, el niño jugaba con un cochecito mientras la consultora hablaba con la madre. Elena alcanzó a escuchar: “Hay un apego inadecuado”. “Se está confundiendo”. “Puede volverse un problema legal”. Elena sintió un ardor en la garganta. No era apego inadecuado; era un niño pidiendo presencia, y eso les parecía peligroso.

Esa tarde, la madre prohibió a Elena cargar al niño “sin necesidad”. Prohibió abrazos “prolongados”. Prohibió dormir en su habitación cuando él tuviera pesadillas. Elena escuchó cada prohibición como quien escucha una puerta cerrarse. El niño no entendía reglas que no eran para cuidarlo, sino para castigar a quien lo cuidaba.

El primer choque llegó en la siesta. El niño se despertó llorando, con la respiración acelerada. Extendió los brazos hacia Elena. Elena lo tomó, instintiva, porque la crisis no pide permisos. La madre entró justo en ese momento. Su rostro se transformó en triunfo: por fin tenía una escena para condenarla.

“Te dije que no”, escupió la madre. Elena no soltó al niño. “Está entrando en pánico”, dijo. La madre miró la cámara del cuarto, como buscando testigo. Elena también la miró, y por primera vez se alegró de estar siendo grabada. Que el mármol tuviera memoria.

La consultora apareció detrás y habló de “límites profesionales”. Elena respiró hondo. “Profesional es mantenerlo a salvo”, contestó. El niño aferró su cuello con fuerza. La madre quiso arrancarlo de sus brazos; el niño gritó. Ese grito, crudo, sin modales, sacudió la casa más que cualquier escándalo social.

El médico, llamado de nuevo, llegó con prisa. Encontró al niño llorando, a la madre roja de furia, a Elena firme. Escuchó la historia, revisó signos, y dijo algo que cayó como piedra: “Este niño necesita seguridad emocional, o las crisis empeorarán”. Nadie pudo maquillarlo. La salud no negocia.

La madre sonrió con la boca y apretó los dientes. “¿Está diciendo que yo…?” El médico la miró sin acusar, pero sin mentir. “Estoy diciendo que el ambiente importa”. Elena sintió un alivio peligroso: tenía un aliado con bata. Pero también supo que la madre, herida, buscaría un aliado más fuerte: el dinero.

Esa noche, Elena encontró su puerta abierta cuando regresó del cuarto del niño. No faltaba nada, pero todo estaba tocado. Su maleta, sus papeles, sus recuerdos. En la almohada, una nota breve: “Recuerda quién manda”. Elena cerró la puerta y apoyó la espalda, sintiendo el pulso en la nuca.

No llamó a nadie en pánico. Llamó a la invitada de la tarjeta, la de las fundaciones. Le explicó, sin melodrama, lo que pasaba. La mujer escuchó y dijo: “Anota todo. Guarda pruebas. Y si necesitas asesoría, conozco gente”. Elena colgó con una mezcla de gratitud y miedo. Estaba entrando a un mundo de dientes.

Al día siguiente, la madre organizó un brunch “íntimo” con amigas. Todas impecables, todas sonriendo como si el dolor fuera un rumor. Elena fue obligada a servir mientras el niño, en su silla, miraba a su madre esperando algo. La madre lo besó para la foto y lo dejó otra vez. Elena lo vio, y le dolió.

Una de las amigas preguntó por la “niñera heroína”. Rieron, pero no con respeto, sino con curiosidad de zoológico. Elena apretó la bandeja. La madre respondió: “Fue una exageración. Cualquiera habría hecho lo mismo”. Elena sintió la injusticia como una ola. Pero se prometió no explotar ahí. No les daría diversión.

El niño, como si entendiera, derramó jugo sobre la mesa. Fue un accidente pequeño y perfecto. Las mujeres hicieron sonidos de disgusto. La madre se levantó, irritada. Elena limpió con calma, y le susurró al niño: “Está bien”. El niño respiró. Las mujeres no entendieron el verdadero milagro: calma en medio del juicio.

Después del brunch, la madre llamó a Elena a su oficina. Había papeles sobre el escritorio, un contrato nuevo con cláusulas severas. “Firmas o te vas”, dijo. Elena lo leyó y vio amenazas disfrazadas: renuncia a derechos, silencio absoluto, aceptación de “conducta inapropiada” sin definir. Era una trampa.

Elena levantó la vista. “No firmo esto”, dijo. La madre sonrió, fría. “Entonces te denuncio por acoso. Por manipulación. Por lo que haga falta”. Las palabras cortaron el aire. Elena sintió el impulso de llorar, pero lo convirtió en algo más fuerte: claridad. “Si miente”, respondió, “yo también tengo pruebas”.

La madre parpadeó, por primera vez descolocada. Elena no era el tipo de persona que esperaba. Elena sacó su teléfono, mostró registros, mensajes, la foto amenazante, el informe del médico. No gritó. No suplicó. Solo colocó la verdad sobre la mesa como una lámpara encendida. Y una lámpara hace sombra a quien quiere ocultarse.

La madre reaccionó como siempre: atacando. “¿Me estás chantajeando?” Elena negó. “Estoy protegiéndome”. Hubo un silencio largo. La madre miró la ventana, la ciudad, su reino. Se dio cuenta de algo insoportable: el dinero no puede borrar una evidencia bien guardada. Y Elena ya no era solo una empleada; era un riesgo.

Esa tarde, la madre decidió cambiar la jugada. Fingió ternura con el niño, lo llevó al parque, se tomó fotos. Luego volvió y anunció: “A partir de hoy, otra niñera vendrá a ayudar”. Elena entendió al instante: querían desplazarla sin despedirla, erosionar su lugar, romper el vínculo lentamente para que el niño “se acostumbre”.

La nueva niñera llegó con sonrisa nerviosa. Se llamaba Camille, y en sus ojos había disculpa. Elena la saludó con respeto, sin culpa. Camille miró al niño y supo, de inmediato, que ese niño no era un trabajo fácil; era un corazón herido. Elena no la vio como enemiga. El enemigo no llevaba uniforme; llevaba ego.

El primer intento de reemplazo fue torpe. El niño rechazó a Camille, lloró, pidió a Elena. La madre intervino con voz dura: “Ya basta”. Elena se agachó a la altura del niño. “Estoy aquí”, dijo, “y también ella puede cuidarte”. Era verdad, pero no era toda la verdad. La verdad completa era que la madre quería borrar el apego como quien borra una mancha.

Esa noche, Elena habló con Camille a solas. Le explicó alergias, señales de crisis, trucos de respiración. Camille escuchó, agradecida. “No entiendo por qué te tratan así”, susurró. Elena respondió: “Porque él me eligió cuando nadie miraba”. Camille tragó saliva. “Ten cuidado”, advirtió. “Ellos tienen recursos”.

Elena, en su cuarto, abrió su laptop y escribió una carta formal: a la agencia, al pediatra, a un abogado recomendado por la fundación. No pidió venganza. Pidió protección. Pidió claridad. Enviarla fue como saltar al vacío, pero por primera vez sintió que el vacío tenía redes.

A medianoche, el niño volvió a tener una crisis leve. Elena quiso ir, pero la madre la detuvo en el pasillo. “Ahora irá Camille”, ordenó. Elena escuchó el llanto del niño y se le rompió algo adentro. Quiso empujar, pero se contuvo. Entonces hizo lo único que podía: llamó al médico y reportó la situación. Que quedara constancia.

Camille entró al cuarto con manos temblorosas. Elena se quedó afuera, escuchando cada respiración. Cuando el llanto bajó, Elena exhaló. Pero la madre apareció con una sonrisa triunfal, como si hubiera ganado una batalla. Elena comprendió el juego: no querían al niño bien; querían a Elena fuera, aunque costara lágrimas.

Al amanecer, Elena recibió un correo: “Cita hoy, 3 p. m., oficina legal”. Era respuesta del abogado. Elena miró el sol entrando por la ventana pequeña de su cuarto. Sintió miedo, sí. Pero también sintió una fuerza nueva: ya no estaba sola. Y cuando bajó a preparar el desayuno, la madre la observó como quien ve una tormenta acercarse.

La oficina del abogado olía a papel y café, no a perfumes caros. Elena llegó con una carpeta y el corazón en la garganta. El abogado, un hombre sereno, revisó los registros sin interrumpir. Cuando terminó, no prometió milagros; prometió estrategia. “Ellos ganan con ruido”, dijo. “Nosotros con hechos”.

Le explicó opciones: denunciar amenazas, reportar acoso laboral, solicitar mediación con la agencia, y, sobre todo, proteger al niño en términos médicos. Elena escuchó cada palabra como quien aprende un idioma para sobrevivir. “No quiero quitarle su madre”, dijo Elena. “Quiero que deje de usarlo como arma”. El abogado asintió con respeto.

De regreso, Elena encontró a la madre más amable de lo normal. Esa amabilidad era una alarma. “He pensado”, dijo la mujer, “quizá exageramos. Podemos arreglar esto”. Elena no respondió con esperanza; respondió con prudencia. “Lo que importa es él”, señaló. La madre sonrió. “Exacto”, dijo. Pero sus ojos no miraban al niño: miraban el control.

Ese día organizaron una cena con un filántropo famoso y su esposa. La madre necesitaba reputación como oxígeno. Elena, obligada a estar presente, sostuvo al niño lejos del ruido. El filántropo, al ver al pequeño toser, preguntó si estaba bien. Elena respondió con sinceridad medida. La madre intervino, rápida: “Todo perfecto, gracias”.

Durante la cena, el niño derramó agua y se asustó, porque en esa casa los errores siempre tenían precio. Elena lo calmó con la respiración de la vela. El filántropo observó. “Qué buena técnica”, comentó. Elena sonrió apenas. La madre se tensó. No soportaba que la admiración se desviara. La admiración era su moneda, y no quería compartirla.

Después, la esposa del filántropo se acercó a Elena en la cocina. “Tú lo entiendes”, dijo en voz baja. “He visto niños así: piden presencia y reciben decoración”. Elena sintió un nudo. “¿Por qué me dice esto?” La mujer miró alrededor. “Porque a veces hay que proteger a los pequeños de los grandes”.

Esa frase encendió algo. Elena entendió que el círculo rico no era una sola pieza; había grietas, diferencias, conciencias. Y si la madre jugaba con reputación, Elena podía hacer algo que ellos temían: contar la verdad a la gente correcta, en el tono correcto, con pruebas. Sin escándalo barato. Con hechos.

La madre, esa noche, pidió a Elena que firmara “un acuerdo amistoso”: renuncia voluntaria con pago extra, pero con cláusula de silencio total y amenaza de demanda si hablaba. Elena lo miró y vio la jaula dorada. “No”, dijo. “No por dinero. No por miedo”. La madre dejó caer la máscara. “Entonces te destruiré”.

Elena sintió el frío, pero no retrocedió. “Inténtelo”, respondió, y le sorprendió su propia voz. En ese instante, la madre comprendió que el verdadero peligro no era la niñera cariñosa; era la mujer que ya no se arrodillaba. Y cuando alguien deja de arrodillarse, el mundo cambia de tamaño.

A la mañana siguiente, Elena fue suspendida “por investigación interna”. No la echaron, porque eso deja huellas. La aislaron: no podía acercarse al niño, no podía entrar a ciertas áreas, no podía hablar con invitados. Camille quedó al frente. Elena sintió la separación como una amputación invisible. El niño, al notar la ausencia, se volvió una tormenta pequeña.

Camille llamó a Elena en secreto. “No para de llorar”, dijo, desesperada. “Dice tu nombre y se ahoga de ansiedad”. Elena cerró los ojos. “Haz la vela”, dijo. “Y pon música suave. Dile que volveré pronto”. Colgó y apretó el teléfono como si fuera la mano del niño.

Elena envió al abogado un mensaje con la suspensión y la prohibición. El abogado respondió con firmeza: “Eso es represalia. Mantén todo por escrito. No hables con ellos sin testigo”. Elena guardó cada correo, cada nota, cada amenaza. Se estaba armando, pero no con violencia: con memoria. Y la memoria, bien usada, es una espada.

La madre, mientras tanto, intensificó su campaña. Llamó a la agencia y pintó a Elena como “inestable”. Contactó a contactos para “prevenir rumores”. Incluso mandó flores al médico con una nota: “Gracias por su discreción”. Pero el médico, cansado de teatros, guardó la nota. También la memoria tiene aliados.

Un viernes por la tarde, el niño tuvo una crisis fuerte. Camille, aunque dedicada, se vio superada. Llamó al médico, y el médico llegó rápido. La madre no estaba. Elena estaba en su cuarto, suspendida, escuchando el caos desde lejos. Y entonces oyó algo que la rompió: el niño gritó “¡Elena, aire!” como si ella fuera la palabra para respirar.

Elena corrió hacia el cuarto pese a la prohibición. Dos guardias intentaron detenerla. Elena no empujó; habló con una autoridad nueva: “Si ese niño se ahoga, ustedes cargan con esto”. Los guardias dudaron. El médico, en el pasillo, vio la escena y dijo: “Déjenla pasar”. La puerta se abrió como una sentencia.

Elena entró y tomó el inhalador con manos firmes. El niño la vio y se calmó un segundo, lo suficiente para seguir instrucciones. “Mírame”, dijo Elena. “Vela”. El niño sopló imaginaria, respiró, lloró, pero respiró. Camille miró con alivio. El médico asintió. Afuera, el personal escuchó, y la casa volvió a quedarse muda.

La madre llegó corriendo, despeinada por primera vez. Vio a Elena con su hijo en brazos y estalló: “¡Te dije que no lo tocaras!” Elena se giró despacio. “También me dijo que lo dejara ahogarse”, respondió. No gritó. No insultó. Solo puso la verdad en una frase, y eso fue más cruel que cualquier grito.

El médico intervino con dureza profesional. “Señora, su hijo necesita estabilidad. Y hoy, quien se la dio fue ella”. La madre quiso discutir, pero su voz sonó infantil frente a la evidencia clínica. Los guardias, testigos, bajaron la mirada. Camille, con lágrimas, dijo: “Yo no pude sola”. La madre quedó rodeada por verdades.

Esa noche, el filántropo y su esposa llamaron a la madre. No para felicitarla. Para preguntar qué estaba pasando en esa casa. La reputación, por fin, se giró contra ella. La madre se dio cuenta de que había subestimado a Elena: una mujer humilde puede mover montañas si toca la conciencia correcta. Y los ricos temen la conciencia.

El abogado de Elena pidió una reunión formal con la agencia y la familia. Todo por escrito, todo documentado. La madre aceptó porque no tenía opción: el médico estaba involucrado, testigos también, y la historia ya olía a demanda. Pero en su interior, planeaba una última jugada: destruir a Elena emocionalmente, donde no se ve.

En la reunión, la madre fingió tristeza. “Solo quiero lo mejor para mi hijo”, repitió. Elena respondió con calma, mostrando registros, mensajes, notas de amenazas. El representante de la agencia palideció. “Esto es serio”, dijo. La madre apretó los labios. Elena no celebró. No era victoria; era defensa.

El médico, invitado como testigo, habló de crisis, de estrés, de ambiente. Dijo que separar bruscamente al niño de su figura de cuidado podía empeorar síntomas. La madre escuchó y por primera vez pareció pequeña. Pero luego apareció su orgullo como escudo. “Entonces, ¿qué proponen?”, preguntó, como si negociara una compra.

La propuesta fue clara: capacitación adicional, supervisión, límites respetuosos, y un plan de transición gradual si Elena se iba, siempre priorizando la salud del niño. La madre quiso imponer silencio total. El abogado de Elena lo rechazó. “No se calla a una víctima”, dijo. La frase quedó flotando como una luz incómoda.

Al final, acordaron algo inesperado: Elena sería reincorporada con protección contractual, y la madre tendría sesiones obligatorias de orientación familiar recomendadas por el médico. La madre aceptó con una sonrisa tensa. Elena aceptó sin alegría. Sabía que el papel no cambia un corazón. Pero el papel pone límites a quien cree ser intocable.

Al salir, la madre se acercó a Elena y susurró: “No creas que ganaste”. Elena la miró sin odio. “No vine a ganar”, dijo. “Vine a que él respire”. La madre se apartó como si esa frase quemara. Elena caminó hacia el cuarto del niño, y cada paso parecía más pesado y más correcto.

Esa noche, el niño la abrazó como si recuperara el mundo. Elena lo sostuvo y sintió, por primera vez, que el vínculo no era una amenaza: era una medicina. Pero también supo que el verdadero peligro era lo que viene cuando alguien pierde poder: la revancha. Y la madre, herida en público, era capaz de cualquier cosa.

En el pasillo, Elena encontró a Camille. “Perdón”, dijo Camille. Elena negó. “No me debes nada. Hiciste lo que pudiste”. Camille respiró. “Ella te odia”, advirtió. Elena respondió: “Que me odie. Mientras él esté bien, el odio no manda”. Camille la miró con admiración y miedo, como quien ve a alguien entrar al fuego.

Antes de dormir, Elena revisó su teléfono: un mensaje nuevo, sin número. “Sabemos dónde vive tu familia”. El mundo se detuvo. El aire se volvió pesado. Elena apretó la pantalla, sintiendo que el verdadero juego acababa de mostrar su cara. Y ahí, en la oscuridad, entendió que el clímax aún no había llegado.

Elena no gritó. No tiró el teléfono. Se sentó en el suelo de su cuarto y respiró como le enseñaba al niño: vela sin apagarla. Luego hizo lo que el miedo detesta: actuar con cabeza. Tomó captura, la envió al abogado, y marcó a la mujer de la fundación. “Ahora cruzaron una línea”, dijo, con voz firme.

El abogado respondió rápido: denuncia inmediata por amenaza y acoso. Elena fue a la policía con documentos, mensajes, registros de cámara solicitados formalmente, y el informe médico de estrés en el niño. Cada paso le dolía, porque denunciar es exponerse. Pero entendió que el silencio era la jaula que la madre quería cerrar sobre su vida.

La noticia de la denuncia llegó a la mansión como un trueno. La madre llamó furiosa, pero el abogado de Elena contestó por ella. “Toda comunicación por escrito”, exigió. La madre se sintió humillada: alguien le estaba poniendo reglas. Y cuando los ricos encuentran reglas, buscan romperlas con más dinero. Solo que esta vez, el dinero chocaba con pruebas.

Esa tarde, la esposa del filántropo visitó la casa, no como invitada, sino como testigo social. Vio al niño pálido, con ojos cansados, y vio a Elena cuidándolo con paciencia. Miró a la madre y le dijo algo suave pero devastador: “Tu hijo no necesita más fotos. Necesita más madre”. La mansión, otra vez, quedó en silencio.

La madre intentó echar a Elena al instante, pero la agencia, temiendo escándalo legal, se negó sin un proceso claro. El médico también advirtió: un despido abrupto podría empeorar crisis. La madre estaba atrapada entre su orgullo y la realidad. Y por primera vez, Elena sintió que el sistema, aunque lento, podía inclinarse hacia lo justo.

El niño empezó terapia respiratoria y emocional con especialistas recomendados por el médico. Elena participó porque era parte de su estabilidad. La madre asistió por obligación, rígida, ofendida. En una sesión, el terapeuta preguntó al niño qué lo hacía sentir seguro. El niño respondió sin dudar: “Cuando Elena me mira y respiro”. La madre tragó saliva.

Esa frase fue el golpe final, no por celos, sino por espejo. La madre se vio a sí misma ausente. Y en esa ausencia, algo se quebró. No se volvió buena de golpe; nadie cambia así. Pero dejó de fingir que todo era imagen. Porque un niño, cuando habla desde el miedo, no negocia con apariencias.

La investigación por amenazas avanzó. Rastrearon el número: era de alguien del equipo de seguridad privado, contratado por recomendación de la consultora. La madre negó haber ordenado nada, pero la cadena de mensajes mostraba presión. El abogado no necesitó dramatizar; dejó que los hechos hablaran, y los hechos hablaron fuerte.

En la casa, la consultora desapareció como humo. La madre cambió de tono, ahora más cuidadosa, más controlada. Elena notó la diferencia: ya no era poder absoluto, era poder vigilado. Y el poder vigilado se comporta mejor, aunque sea por miedo. Elena no celebró. Solo se concentró en el niño, porque él era la razón.

Una noche, el niño tuvo otra pesadilla, pero esta vez no fue por falta de aire. Fue por miedo a perder a Elena. “¿Te van a llevar?” preguntó, con ojos enormes. Elena lo abrazó y le dijo la verdad que podía decir: “Estoy haciendo todo para quedarme cerca, y para que estés bien”. El niño respiró, y eso fue suficiente.

La madre escuchó desde la puerta entreabierta. Por primera vez, no entró a mandar. Entró sin zapatos, sin teatro. Se acercó despacio y se sentó en el borde de la cama. El niño la miró, desconfiado. La madre no pidió perdón con palabras perfectas; solo dijo: “Lo siento… por llegar tarde tantas veces”.

El silencio se volvió distinto, no pesado, sino posible. Elena se levantó, dándoles espacio, sin desaparecer. La madre tomó la mano del niño, torpe, como si aprendiera el idioma del contacto. El niño no sonrió, pero no se apartó. Y ese no-apartarse fue el inicio, pequeño, de algo que la mansión nunca había comprado: vínculo.

Días después, la agencia propuso un nuevo contrato: Elena como cuidadora principal con garantías legales, y un plan de coparentalidad de cuidados donde la madre debía cumplir horarios reales con su hijo. La madre, acorralada por reputación y pruebas, aceptó. Pero al firmar, miró a Elena con una mezcla extraña: orgullo herido y respeto involuntario.

Elena siguió documentando todo, porque la confianza se gana con tiempo, no con firmas. Aun así, el ambiente cambió: menos gritos, menos amenazas, más estructura. El niño empezó a tener menos crisis. La mansión, por primera vez, se sintió como casa y no como escenario. Y Elena descubrió que cuidar también es exigir condiciones.

Una tarde, en el jardín, la madre se acercó a Elena mientras el niño jugaba. “¿Por qué no te fuiste cuando te humillé?” preguntó, sin maquillaje en la voz. Elena la miró con serenidad. “Porque alguien tenía que quedarse cuando él tenía miedo”, respondió. La madre bajó la mirada, como si esa frase le mostrara la parte de sí que evitaba.

La madre respiró hondo. “Siempre pensé que el dinero me hacía intocable”, murmuró. Elena no discutió. “El dinero compra silencio”, dijo, “pero no compra aire. Y su hijo casi se queda sin aire”. La madre cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, no había lágrimas de película; había una decisión difícil de sostener.

Al día siguiente, la madre anunció a su círculo social que apoyaría una campaña de salud infantil y primeros auxilios para cuidadores. Algunos lo vieron como estrategia de imagen, y quizá lo era en parte. Pero Elena vio otra cosa: un intento torpe de reparar. A veces la reparación empieza por ego, pero puede terminar siendo real si se insiste.

Elena recibió una llamada de su familia: estaban asustados por rumores. Elena explicó que estaba protegida, que había denuncia, que no estaban solos. Colgó con el corazón apretado, pero con la certeza de haber hecho lo correcto. La madre había intentado tocar su punto más vulnerable. Y Elena había respondido con luz, no con sombra.

La consultora y el guardia fueron removidos. La investigación siguió su curso. La madre, obligada por abogados y por realidad, mantuvo distancia de las viejas prácticas. Elena no olvidó. Pero tampoco vivió en el rencor. Se concentró en el niño, y en enseñarle algo más que respirar: enseñarle que su voz importa.

En una sesión final con el terapeuta, el niño dibujó tres figuras: él, Elena y su madre. No era un triángulo de competencia; era un puente. El terapeuta sonrió y dijo que era progreso. La madre miró el dibujo con la garganta cerrada. Elena miró el dibujo y entendió que había ganado algo que no se presume: paz.

El evento social que todo inició quedó atrás, pero no fue olvidado. La historia corrió por círculos discretos, no como chisme, sino como advertencia: en una mansión puede reinar el mármol, pero una persona valiente puede cambiar la temperatura del aire. Elena se convirtió, sin buscarlo, en símbolo de dignidad callada.

Una noche, la madre se acercó a Elena antes de irse a una reunión. “Gracias por no rendirte”, dijo, casi sin voz. Elena asintió, sin sonreír demasiado. “Gracias por empezar a mirar”, respondió. No fue amistad. Fue tregua real. Y a veces una tregua salva más que una guerra ganada.

El niño, medio dormido, pidió su historia favorita: el pájaro y el león. Elena la contó otra vez, pero cambió el final. Esta vez, el león aprendía a cuidar sin rugir, y el pájaro aprendía a poner límites sin volar lejos. El niño sonrió, y esa sonrisa fue el cierre perfecto de una tormenta larga.

Cuando el niño se durmió, Elena caminó por el pasillo y miró la mansión silenciosa. Recordó el primer grito: “¡Solo eres la niñera!”. Recordó el peso de esa palabra. Y entonces, como si le hablara al mármol, al vidrio, a la madre y al mundo, dijo la frase que lo cambió todo: