El silencio incómodo no era paz, era un juicio. El péndulo volvió a sonar y pareció una sentencia. Marta sostuvo el cuaderno abierto como si fuera un espejo que obligaba a mirar. El anciano, pálido, apretó la sábana con dedos temblorosos. Nadie se movió. El heredero tragó saliva, pero su orgullo intentó mantenerse de pie.

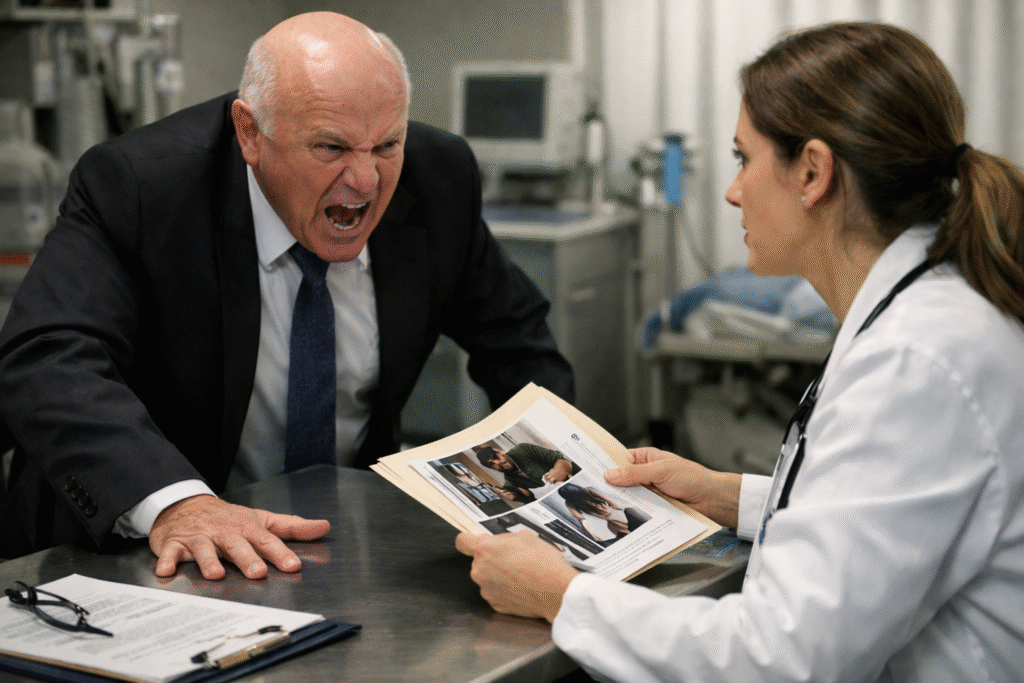

Marta habló al fin, sin elevar la voz, y por eso dolió más. Dijo que desde hacía meses registraba cambios en los medicamentos que ella no autorizaba y que el médico no recetó. Dijo que encontró pastillas distintas en frascos iguales. Dijo que alguien quería que el anciano pareciera más confundido, más dócil, más fácil de firmar.

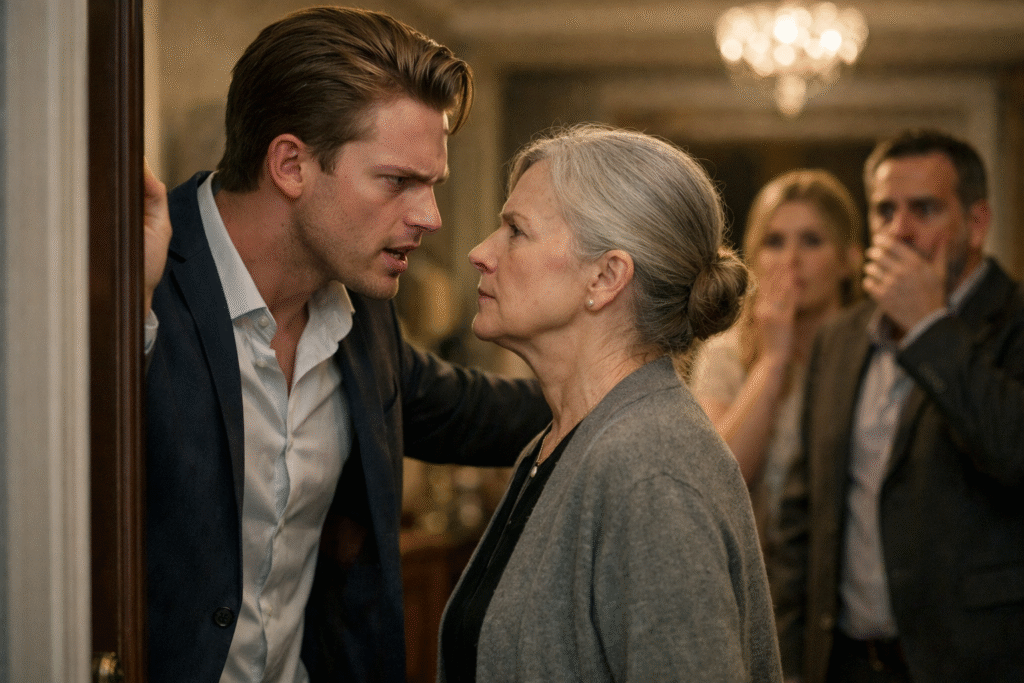

El heredero soltó una risa corta, teatral, como si el desprecio fuera su escudo. “Estás inventando”, dijo, y buscó apoyo en los demás con la mirada. Pero sus primos evitaron enfrentarlo. Una tía se frotó las manos, nerviosa. Marta no discutió: pasó la página y mostró una foto impresa, tomada con fecha y hora, de un blíster cambiado.

El médico familiar, que había llegado para revisar la tos del anciano, se inclinó y palideció. Reconoció el nombre del fármaco y murmuró que esa dosis no correspondía, que podía provocar desorientación, caídas y episodios de confusión. El anciano cerró los ojos, como si la verdad fuera una luz demasiado fuerte. El heredero apretó los puños, pero ya no mandaba.

Marta respiró hondo, como quien decide cruzar una línea de fuego. Sacó del bolsillo un pequeño grabador de voz, viejo, sencillo. Explicó que lo usaba por seguridad, por protocolos, por si alguna vez la acusaban de negligencia. Nadie imaginó que aquel aparato sería un arma limpia. “Escuchen”, dijo. Y presionó el botón.

La voz del heredero llenó el pasillo, fría y calculada, hablando con alguien por teléfono. “Si firma esta semana, mejor. Si no, lo dormimos con la medicación y listo. Total, nadie lo visita.” El sonido parecía venir del techo. La tía se llevó una mano a la boca. Un primo dio un paso atrás. El anciano abrió los ojos, y en ellos apareció algo que no se veía: ira lúcida.

El heredero intentó arrebatar el grabador, pero Marta lo guardó rápido. “Si me toca, llamo a la policía”, dijo con una serenidad que no pedía permiso. No era valentía teatral: era decisión. El médico levantó la vista y, por primera vez, habló como autoridad. Dijo que aquello era gravísimo, que se debía reportar, que había indicios de abuso.

El heredero cambió de táctica. Se acercó al anciano con una falsa ternura y le habló como a un niño: “Papá, te están confundiendo. Tú sabes que yo…” Pero el anciano, con la voz quebrada, lo interrumpió. “No me llames papá con esa boca”, murmuró. La casa entera sintió que se había movido un cimiento. Marta no sonrió. Sostuvo el momento con respeto.

Marta explicó entonces por qué no habló antes. Dijo que tenía miedo de que, si alertaba demasiado pronto, el heredero acelerara el plan. Dijo que esperó pruebas, no chismes. Dijo que su obligación era cuidar al anciano, incluso de su propia sangre. Y al decir “obligación”, su mirada no fue hacia el heredero: fue hacia el anciano, como una promesa vieja.

La tía, temblando, preguntó qué más había. Marta abrió el cuaderno en una sección marcada con cinta. Había horarios de visitas canceladas, excusas repetidas, firmas dudosas, y una lista de objetos desaparecidos: un reloj, un anillo, documentos de una caja fuerte. El heredero intentó negar con la cabeza, pero su garganta ya no encontraba la fuerza para sostener la mentira.

Entonces, el anciano pidió agua otra vez. Esta vez, nadie se atrevió a ignorarlo. Marta le dio el vaso con una delicadeza que parecía un acto de justicia. El anciano bebió despacio y dijo, mirando al heredero: “Te di todo y aun así quisiste mi última respiración.” El heredero abrió la boca, pero el sonido no salió. Afuera, un auto frenó. Y el miedo cambió de dueño.

Las luces del porche se encendieron como si la casa hubiera decidido despertar. Se escucharon pasos firmes, voces bajas, una radio crepitando. Marta no se movió: ya había hecho una llamada minutos antes, mientras el heredero gritaba, cuando la humillación todavía pretendía tapar el crimen. Dos agentes entraron, y su presencia volvió el aire más respirable. El heredero intentó sonreír. No funcionó.

El médico habló primero, describiendo riesgos, señalando inconsistencias, mencionando la grabación. Marta presentó el cuaderno con manos tranquilas. La tía, por fin, lloró en voz alta, como si el llanto fuera una disculpa tardía. Los agentes pidieron identificaciones y explicaron que investigarían posible abuso y manipulación de medicamentos. El heredero dijo “esto es un malentendido” tantas veces que se volvió un rezo vacío.

El anciano pidió que lo sentaran mejor. Su voz era débil, pero tenía una claridad que nadie recordaba. “Quiero hablar”, dijo. Y en esa frase, toda la familia entendió lo que habían permitido: lo habían tratado como un mueble viejo. Marta lo ayudó a incorporarse. Él miró a todos y confesó que firmó documentos sin leer, porque confiaba, porque estaba cansado, porque lo hacían sentir inútil.

El heredero quiso interrumpirlo. “Papá, no digas…” Pero el anciano alzó la mano con un gesto mínimo, y fue como un portazo definitivo. “Me sedaban”, dijo. “Y cuando preguntaba, me decían que era por mi bien.” Miró a Marta. “Ella fue la única que me explicó lo que me daban.” Luego miró al heredero. “Tú me apagabas para no escucharme.”

Uno de los primos, con voz rota, preguntó por qué nadie había notado. Nadie respondió. Era más fácil no ver. Marta, sin acusarlos con palabras, los acusó con presencia: cinco años ahí, sola, sosteniendo un cuerpo y una dignidad. Dijo que solicitó cambios, pidió segundas opiniones, insistió en visitas médicas. Siempre aparecía el heredero con un “yo me encargo”, y la familia se rendía.

Los agentes pidieron la grabación. Marta la reprodujo de nuevo, y esta vez sonó peor, más nítida, más cruel. El heredero, acorralado, comenzó a atacar a Marta. “Ella quiere dinero”, escupió. “Se ha metido demasiado.” Marta lo miró sin rabia. “Yo ya tengo algo que tú no compras”, respondió. “Conciencia. Y pruebas.”

Entonces el anciano dijo una frase que nadie esperaba: “Marta, trae la caja.” Marta parpadeó, como si esa instrucción fuera el último paso de un plan doloroso. Fue al estudio, abrió un cajón con llave y sacó una carpeta gruesa sellada. La puso en la mesa del recibidor. La familia se inclinó instintivamente. El heredero se tensó como un animal que huele el final.

El anciano explicó que, meses atrás, cuando sospechó de su propio hijo, pidió asesoría legal. Hizo un testamento nuevo. Lo guardó donde solo Marta podía acceder, porque era la única que no le había mentido. “No es que confíe ciegamente”, dijo. “Es que ella se ganó mi confianza con hechos.” La palabra “hechos” cayó como un martillo. El heredero quedó pálido.

La tía preguntó, casi susurrando, qué decía ese testamento. El anciano respiró con dificultad, pero insistió. “Dice que mi fortuna no será un premio por crueldad.” Miró al heredero: “Tú no heredaste mi apellido. Yo te lo presté.” Los agentes observaron la escena sin morbo, como quien ve una verdad inevitable. Marta no abrió la carpeta. No le correspondía. Esperó la orden.

El anciano pidió al médico y a uno de los agentes que fueran testigos. Con dedos lentos, tocó el sello. “Hoy no muero”, murmuró, “hoy despierto.” Cuando el sello se rompió, el sonido fue pequeño, pero la consecuencia enorme. El heredero se acercó de golpe. Uno de los agentes le bloqueó el paso. Y la casa, por primera vez, se sintió segura de sí misma.

Dentro de la carpeta había copias notariales, informes médicos, y una carta escrita a mano. El anciano pidió que Marta leyera la carta, no por dependencia, sino por símbolo: porque la voz que él eligió para ser escuchado era la que siempre lo trató como persona. Marta tragó saliva. Su voz tembló al inicio, pero se afirmó con cada línea, como si la verdad la sostuviera.

La carta decía que el heredero quedaba fuera por intento de manipulación y abuso. Que la administración temporal pasaba a un fideicomiso supervisado, con auditorías y controles médicos obligatorios. Que nadie podría vender propiedades ni mover cuentas sin un comité independiente. Y que Marta, la cuidadora, recibía una compensación digna y el derecho de quedarse en la casa si así lo quería, sin depender de favores.

La familia reaccionó como si el aire se hubiera partido en dos. Algunos se indignaron, otros se avergonzaron. El heredero soltó un insulto y dijo que demandaría a todos. Los agentes lo apartaron con firmeza. Pero el golpe final no fue legal: fue emocional. El anciano lo miró con una tristeza sin lágrimas. “Yo quería que fueras mejor”, dijo. “Pero elegiste ser rápido, no justo.”

El heredero intentó negociar como quien regatea en un mercado. Prometió cuidados, prometió arrepentimiento, prometió visitas. Pero su voz ya no era una voz: era una estrategia. Marta lo vio y sintió un cansancio antiguo, el de las noches sin dormir, el de los cambios de sábanas, el de la soledad. “No es tarde para cambiar”, dijo, “pero sí es tarde para fingir.” Y esa frase lo dejó sin máscara.

Uno de los primos preguntó, al borde del llanto, por qué el anciano confió tanto en Marta. El anciano tomó la mano de Marta, y ese gesto fue más fuerte que cualquier documento. “Porque ella no me trató como herencia”, respondió. “Me trató como vida.” La tía sollozó y pidió perdón al anciano, y también a Marta. Marta aceptó el perdón sin triunfalismo, porque no buscaba vencer.

El médico decidió hacer una evaluación completa allí mismo. Revisó medicamentos, anotó cambios, ordenó análisis. Dijo que el anciano podía recuperar claridad con un ajuste adecuado, que no era “demencia inevitable” como el heredero repetía, sino un cuadro agravado por sedación inapropiada. Esa posibilidad encendió una esperanza dolorosa: tal vez la familia no había perdido al anciano, solo lo habían silenciado.

El heredero, desesperado, acusó a Marta de manipular al anciano para beneficiarse. Marta no se defendió con orgullo, se defendió con precisión. Enumeró fechas, visitas, recetas, firmas. El médico confirmó inconsistencias. Los agentes tomaron nota. La palabra “beneficio” se volvió ridícula frente a la evidencia. Marta no quería la fortuna: quería que el anciano respirara sin miedo. Y eso se notaba.

Cuando el heredero fue escoltado hacia la puerta, se giró y lanzó una última amenaza: “Esto no termina aquí.” Marta no retrocedió. “Tienes razón”, contestó, “no termina aquí. Termina en la verdad.” La puerta se cerró, y el sonido fue distinto al del inicio: ya no era humillación, era protección. Afuera, la noche parecía menos pesada. Adentro, alguien volvió a existir.

El anciano pidió que abrieran ventanas. Quería aire real, no el aire de una casa sometida. Marta corrió cortinas, y la luz de la calle entró como un perdón inesperado. El anciano miró el jardín y murmuró: “Olía a encierro.” Marta le acomodó la manta. “Va a oler a mañana”, dijo. Los familiares se miraron por fin. Ya no podían esconderse detrás de la comodidad.

Entonces el anciano dijo lo que selló la transformación: “Quiero que Marta se quede, pero ya no como cuidadora obligada, sino como alguien que elige estar.” Marta sintió un nudo en el pecho. Ella había vivido de cuidar, pero nunca le habían ofrecido pertenecer. “Me quedo”, respondió, “si tú decides vivir.” El anciano asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió apenas.

El amanecer llegó sin aplausos, pero con una calma nueva. El anciano durmió mejor que en meses, con medicación ajustada y sin interrupciones de órdenes crueles. Marta se sentó cerca, sin la tensión de vigilar una amenaza constante. La casa, que antes parecía un escenario de disputa, ahora parecía un hogar en reconstrucción. La familia se turnó para preparar café, como si por fin supieran servir.

Días después, los resultados médicos confirmaron lo que el médico sospechaba: no era un deterioro inevitable, sino un cuadro empeorado por sedación inadecuada y estrés. El anciano recuperó conversaciones completas, recordó fechas, pidió música antigua. Cada pequeño avance era una bofetada a la narrativa del heredero. Marta registró todo con el mismo cuidado de siempre, pero ahora lo hacía con respaldo, no con miedo.

El caso avanzó con rapidez porque había pruebas: el audio, el cuaderno, los cambios de medicación, documentos sospechosos. El heredero enfrentó medidas cautelares y restricciones de contacto. Intentó mandar mensajes, pero el fideicomiso blindó las decisiones. La familia, por primera vez, entendió que la riqueza no sirve si se compra con silencio. El anciano no celebró la caída de su hijo: la lamentó, pero no retrocedió.

La tía visitó a Marta en la cocina y le ofreció dinero extra “por todo”. Marta negó con la cabeza. “Si quieres compensar, hazte presente”, dijo. “No por culpa, por amor.” La tía lloró, esta vez sin teatro. Los primos comenzaron a turnarse para acompañar al anciano, aprender sus rutinas, escuchar historias. La casa cambió de ritmo: menos órdenes, más preguntas, menos tensión, más cuidado compartido.

Una tarde, el anciano pidió hablar a solas con Marta. Le confesó algo que ella no esperaba: él había leído su cuaderno muchas noches en secreto, admirando la constancia de alguien que no era familia, pero actuaba como tal. “Tu disciplina me salvó”, dijo. Marta contestó con honestidad: “No fue disciplina. Fue cariño. Nadie debería morir siendo un trámite.”

El anciano quiso darle un regalo inmediato, algo simbólico. Marta pidió algo simple: un banco en el jardín, para sentarse cuando el cuerpo ya no aguante levantarlo todo. El anciano sonrió y prometió que lo harían juntos. Días después, lo instalaron bajo un árbol. El anciano se sentó, respiró y dijo: “Aquí se siente la vida.” Marta lo miró y sintió que, por fin, la casa escuchaba.

El heredero intentó volver con una carta de disculpa elaborada por abogados. El anciano la leyó sin prisa. Luego la dobló con cuidado y la guardó en un cajón. “Puede arrepentirse”, dijo, “pero no puede deshacer lo que eligió.” Marta no opinó. Solo puso una mano en el respaldo de su silla, como recordándole que ya no estaba solo. El anciano cerró los ojos un momento, tranquilo.

Un mes después, la familia organizó una comida sencilla, sin ostentación. No para celebrar dinero, sino para celebrar presencia. El anciano pidió un brindis. Levantó el vaso y miró a Marta. “A la mujer que tuvo voz cuando nadie quiso usar la suya”, dijo. Los demás repitieron el brindis con emoción real. Marta sintió vergüenza bonita, esa que llega cuando el reconocimiento es merecido y no buscado.

Esa noche, el anciano volvió a toser, pero Marta no sintió pánico. Llamó al médico, siguió protocolos, y la familia respondió sin demora. El anciano, entre la tos, le susurró: “El silencio ya no me asusta.” Marta le acomodó la almohada y respondió lo que había dicho aquel día, lo que paralizó la casa y la salvó: “Yo sí tengo voz aquí… porque tu vida vale.”

Al final, la casa no se quedó en silencio incómodo. Se quedó en un silencio distinto: el que aparece cuando ya no hay secretos. Marta caminó por el pasillo donde la humillaron y sintió, por primera vez, que el aire le pertenecía también. Se sentó en el banco del jardín. El anciano, desde la ventana, la miró. Y sin palabras, ambos entendieron el verdadero legado: dignidad.