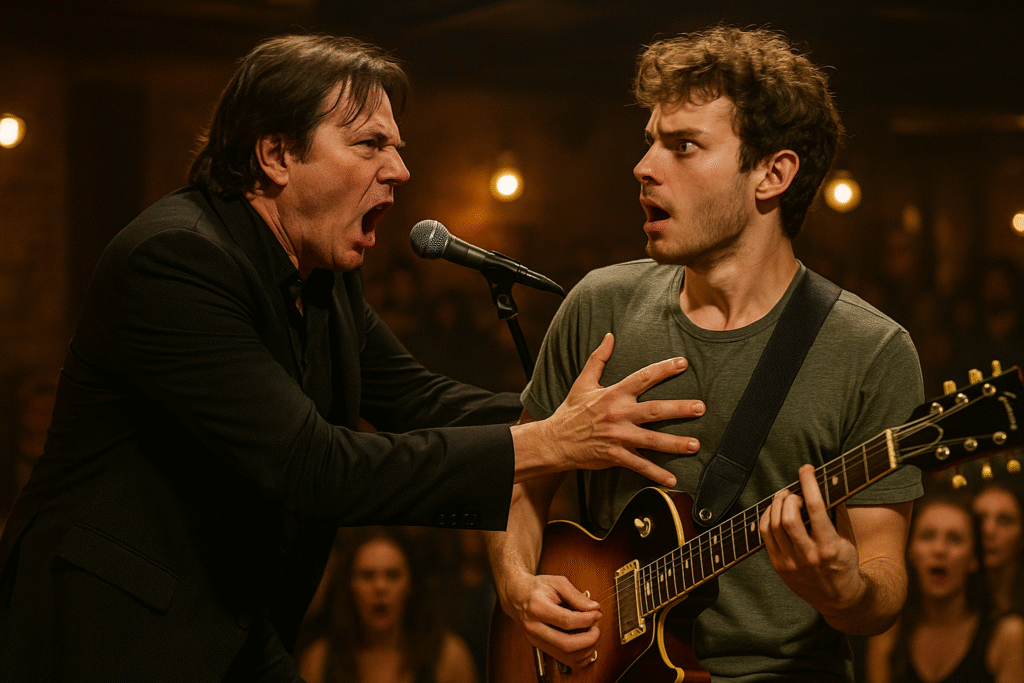

«¡No te pares en mi escenario! ¡Eres un músico barato, ni afinado estás!» —gritó el cantante famoso, empujando al guitarrista frente a todo el público—. Pero lo que el joven respondió dejó al bar entero sin respirar… 😱😱😱 Bruno sostuvo el micrófono con una mano y la púa con la otra. Cuando habló, no subió la voz, pero cada palabra cortó el aire.

—Diego, este escenario no es tuyo ni mío. Es de la música. Y la música no se hizo para humillar a nadie, sino para levantar a la gente, incluso a quienes se creen por encima de los demás.

El murmullo del bar se apagó como si alguien hubiera bajado un fader invisible. Los camareros se quedaron quietos con las bandejas en alto, las parejas dejaron las copas a medio camino de los labios. Diego frunció el ceño, incrédulo, incapaz de procesar que aquel “músico barato”, como lo llamó, le estuviera respondiendo con tanta serenidad.

—¿Perdona? —escupió Diego, dando un paso más cerca—. ¿Tú me vas a dar una lección a mí? Llevo años llenando teatros, chico. La gente viene a escucharme a mí, no a un chaval que toca covers por birras gratis. Bájate del escenario antes de que te cierre todas las puertas que todavía ni has tocado.

Bruno tragó saliva, sintiendo la adrenalina hacerle cosquillas en la nuca, pero no retrocedió ni un centímetro.

—Puede que tengas teatros —respondió—, pero hoy estás en un bar lleno de personas, no de adornos. Y todas ellas saben la diferencia entre un artista y un ego herido. Yo no voy a bajarme porque tú no soportas compartir un poco de luz.

Un par de risas nerviosas se escaparon de algunas mesas. No eran burlas, eran exhalaciones de quienes no podían creer lo que estaban presenciando. El encargado del Luna Roja, Jaime, observaba desde la barra, con el pulso acelerado. Diego era publicidad, fama, fotos en redes. Bruno era el chico que llevaba meses llenando las noches de guitarras. El equilibrio era delicado.

Diego levantó la mano como si fuera a señalarlo, pero el gesto fue casi un empujón.

—Lo único que iluminas son garitos baratos —soltó—. Este escenario, mientras yo esté aquí, es mío. Y no quiero basura desafinada pisándolo. Baja ya o te hago desaparecer de todos los sitios donde ponen mi música. Créeme, no quieres tenerme de enemigo, chaval.

Bruno apretó los dientes, y por un segundo pareció que iba a responder con rabia. En lugar de eso, acercó más el micrófono a su boca.

—No soy tu enemigo, Diego —dijo—. Pero tampoco soy tu alfombra. Vine a tocar, no a soportar que alguien que se olvida de dónde empezó pisotee a quienes aún estamos luchando por un hueco. Si tan seguro estás de tu talento, deja que la música hable, no tus gritos.

Varias personas asintieron desde sus mesas. Un grupo de turistas empezó a grabar sin disimulo. Una chica de pelo rizado, cerca del escenario, susurró: “Madre mía, por fin alguien se lo dice”. Jaime se enjugó las manos en un paño, sabiendo que, en cualquier segundo, tendría que decidir entre su bar… o su invitado famoso.

Diego se dio cuenta de las cámaras y alzó la barbilla, como si eso le devolviera el control.

—Perfecto —dijo, sonriendo con un filo helado—. Grabáis, ¿no? Que quede claro quién es el mediocre que se cree a mi altura. Cuando este video salga, todos verán cómo un don nadie me faltó al respeto en MI escenario. Y cuando quieran contratarte, se acordarán de lo que hiciste.

Bruno deslizó los dedos sobre las cuerdas, dejando escapar un acorde suave que flotó sobre el bar.

—Pues que lo vean todo, entonces —respondió—. Que vean cómo tratas a alguien que solo estaba afinando su guitarra. Que escuchen la diferencia entre la voz que insulta y la voz que canta. Yo no tengo manager, pero tengo algo que no se compra: la conciencia tranquila.

Jaime por fin salió de detrás de la barra y subió los dos escalones que lo separaban del escenario. El público contuvo la respiración.

—Diego, Bruno —dijo, intentando sonar conciliador—, este bar siempre ha sido un sitio de respeto. La gente viene a escuchar música, no discusiones. Diego, tú eres invitado especial. Bruno, tú eres músico residente. Tiene que haber una forma de que esta noche no se convierta en un circo.

Diego lo miró como si acabara de traicionarlo.

—La forma es sencilla —respondió—: que el niñato se baje ahora mismo. O cojo mi chaqueta, me voy y que se olvide de tener a Diego Santamaría en su cartel. A ver cuántas mesas llenas sin mi nombre. Tú decides, Jaime. Tu bar o tu guitarrista de cuarta.

El silencio se volvió pesado, casi pegajoso. Jaime sintió la presión de años de facturas, alquileres y competencia. Pero también recordó todas las noches en las que Bruno había salvado el ambiente cuando la sala estaba medio vacía, las propinas que se ganaba, los clientes que preguntaban por él. Tragó saliva.

—Eso no es justo, Diego —dijo al fin—. Aquí nadie humilla a nadie.

Diego rió, incrédulo.

—¿No es justo? ¿Sabes cuántos locales matarían por tenerme aquí gratis? —se burló—. Solo pedí una cosa: que el escenario estuviera despejado para cuando yo saliera. Y en lugar de eso, tengo a este pseudoartista robándome el foco. Si lo consientes, estás escupiendo sobre tu oportunidad.

Bruno alzó la mano, pidiendo hablar.

—Jaime, déjame tocar una canción —propuso—. Solo una. Si después de escucharla la gente prefiere que me baje, lo haré sin discutir. Si no, que suba Diego cuando le toque y compartimos escenario como músicos, no como gallos en un ring. Que el público decida qué quiere esta noche.

Un murmullo de emoción recorrió el Luna Roja. Algunos aplaudieron la propuesta, otros silbaron con entusiasmo. Jaime miró las mesas, vio rostros expectantes, no asustados. Había más ganas de música que de drama. Respiró hondo y asintió.

—Vale —dijo—. Una canción. Y luego hablamos de quién se queda, ¿de acuerdo?

Diego apretó la mandíbula, pero la cantidad de móviles grabando lo obligó a sonreír con esa sonrisa falsa que usaba en entrevistas.

—Perfecto —dijo—. Que se luzca. Total, a algunos les gusta ver cómo fracasan en vivo los que creen que tienen talento. Yo esperaré aquí mismo, para que vea lo que es tener a un artista de verdad a pocos metros.

Bruno se sentó en el taburete alto, acomodó la guitarra sobre su pierna y cerró los ojos un instante. No pensó en Diego, ni en las cámaras, ni en su miedo. Pensó en su primera guitarra rota, en las monedas en la funda, en su abuela tarareando boleros en la cocina. Cuando abrió los ojos, ya estaba listo.

—Esta canción es para todos los que han tocado en sitios pequeños, con gente grande delante que nunca los vio —dijo al micro—. Se llama “Escenarios prestados”.

Sus dedos empezaron a deslizarse. El primer arpegio fue tan limpio que hasta los vasos vibraron un poco. El bar se hundió en un silencio casi reverente, como si alguien hubiera apagado las conversaciones con un mando invisible.

La letra llegó suave, pero cargada de verdad. Hablaba de manos cansadas cambiando cuerdas baratas, de acordes aprendidos en patios y azoteas, de voces que se rompían a la tercera aparición en un metro, de aplausos pequeños que aún así llenaban el pecho. No había ataques directos, pero cada verso era un espejo para la soberbia.

Diego, cruzado de brazos al fondo del escenario, intentó mantener el gesto de superioridad. Pero algo en aquellas palabras le hizo bajar la vista por un segundo. No quería recordar sus inicios en bares similares, cuando él también tocaba por cervezas y miradas distraídas. La memoria le ardió como un reflector demasiado cerca de los ojos.

Bruno subió al estribillo con una fuerza inesperada.

—“No me digas que no valgo por no sonar en tu canción, que mi nombre no está en luces, pero vivo de emoción. Este suelo es escenario aunque tú no lo veas, porque donde hay alguien escuchando, siempre hay arte que pelea” —cantó. El público, sin darse cuenta, dejó de respirar durante unos segundos.

Una mujer en primera fila se llevó la mano a la boca, conmovida. Un hombre que había entrado solo al bar se limpió discretamente una lágrima antes de que alguien lo viera. Los móviles continuaban grabando, pero ya no para captar el drama, sino para atrapar ese momento frágil en el que una voz desconocida les estaba diciendo cosas que llevaban años sintiendo.

Al terminar la última nota, Bruno dejó que el sonido se apagara solo, fundiéndose con el aire cargado de humo, perfume y electricidad emocional. No dijo nada más. Bajó lentamente la mano de las cuerdas, la púa todavía entre los dedos. Durante un segundo eterno, el bar entero quedó en un silencio absoluto, como si el mundo se hubiera quedado sin palabras.

Entonces estalló el aplauso. No fue un aplauso educado, de cortesía. Fue una explosión de manos, chiflidos, gritos de “¡Bravo!” y “¡Otra!”. Algunas personas se pusieron de pie, otras golpearon las mesas, otros levantaron las copas hacia el escenario. Bruno bajó la mirada, abrumado. No estaba acostumbrado a ser el centro de un huracán así.

Jaime aprovechó la ola de ovaciones para acercarse al micrófono.

—Bueno… —dijo, con la voz algo rota por la emoción—. Parece que el público tiene opinión. ¿Qué decís? ¿Se queda el músico “barato”?

Las risas llenas de cariño respondieron antes que las palabras. Un coro improvisado de “¡Que se quede Bruno!” retumbó contra las paredes del Luna Roja.

Diego miraba la escena con una mueca complicada. Su orgullo herido, su inseguridad, su pasado olvidado… todo le pesaba como una chaqueta de cuero varias tallas más pequeña. Por primera vez, el escenario que siempre había sentido como su territorio se le antojaba un terreno que no había conquistado él, sino la honestidad de un desconocido con guitarra.

Jaime bajó un poco el volumen del micrófono y miró a Diego.

—La propuesta sigue en pie —dijo en voz firme—. Aquí hay sitio para los dos… si hay respeto. Si no, este escenario puede seguir adelante con quien no necesita pisar a nadie para brillar. La decisión es tuya, Diego.

El cantante famosísimo se encontró de golpe sin aplausos automáticos que lo respaldaran. Solo tenía su ego… y una elección incómoda.

Con la boca tensa, Diego se acercó al micro, apartando a Jaime con educación fría.

—Esta noche… —dijo, midiendo cada palabra—, he venido a cantar. Y voy a cantar. Pero que conste que no estoy aquí para apadrinar a nadie. Si queréis fantasías de cuento con “chico humilde destrona a estrella”, id al cine. Yo hago música profesional, no historias virales.

Algunas personas silbaron, otras se callaron con incomodidad. Bruno, en lugar de replicar, simplemente bajó del taburete y le dejó sitio, llevándose su guitarra consigo, pero quedándose en un lateral del escenario. No quería quitarle nada a nadie; solo quería que no le arrebataran lo poco que había ganado con esfuerzo.

Diego cantó su primera canción con técnica impecable y aire de triunfo herido. Su voz era poderosa, nadie podía negarlo. Pero algo en la atmósfera había cambiado. El público lo escuchaba, sí, pero no con el mismo brillo en los ojos que antes habían tenido para Bruno. Un pequeño espacio crítico se había abierto entre él y ellos.

Cuando terminó, los aplausos fueron correctos, pero no incendiarios. Diego lo notó. Miró de reojo a Bruno, que seguía de pie en un lado, escuchando atentamente. Movido por una mezcla de rivalidad y algo que todavía no quería nombrar, se acercó al micrófono otra vez.

—Bruno, ¿no? —dijo—. Sube. A ver si eres tan bueno tocando conmigo como tocando solo.

El bar contuvo el aire. Bruno dudó un momento, pero luego subió. No por Diego, sino por la música.

—Vale —respondió—. Si compartimos escenario, que sea de verdad. Elige una canción y la seguimos juntos. Sin pisarnos, sin gritos. A ver qué pasa cuando dejamos de competir y nos dedicamos a lo que se supone que hacemos: tocar.

Diego pidió al técnico un tema acústico de su repertorio, una balada famosa que todos conocían. Bruno se colocó a su lado, tomó un segundo canal de guitarra y escuchó los acordes base. En cuestión de compases, encontró huecos bellísimos donde poner arpegios, contramelodías, pequeñas caricias sonoras que elevaban la canción sin robarle el protagonismo a nadie.

Mientras la balada avanzaba, las voces de ambos —la celebridad y el “músico barato”— se cruzaron en armonías que nadie esperaba. La guitarra de Bruno arropaba a Diego sin someterse, la voz de Diego flotaba sobre los arreglos como si hubiera encontrado un viejo hogar olvidado. De pronto, el escenario no era de uno ni de otro. Era compartido, como debería ser siempre.

Cuando terminó la canción, los aplausos fueron distintos: no por la fama, no por la anécdota. Por la música. Diego, todavía con el sudor pegándole el flequillo a la frente, miró de reojo a Bruno. No dijo nada. Tampoco hizo falta. El bar entero había sido testigo de algo mucho más valioso que el chisme: el choque brutal entre ego y humildad… y el momento exacto en que la música ganó. Al día siguiente, los vídeos del Luna Roja estaban en todas las redes. Algunos se centraban en la humillación inicial, otros en el discurso de Bruno, otros en la canción “Escenarios prestados”. Pero el que más se compartió fue el que mostraba el antes y el después: la bronca, la respuesta, la canción en solitario… y el inesperado dúo improvisado.

Los titulares eran variaciones del mismo tema: “Famoso cantante intenta humillar a guitarrista de bar y termina compartiendo escenario”, “La respuesta de este músico desconocido hará que te replantees qué es ser artista”, “Cuando el ego sube al escenario y la música lo baja a la realidad”. Bruno veía todo eso desde la pantalla rota de su móvil, sin acabar de creérselo.

Su bandeja de mensajes parecía un festival. Amigos del instituto, gente con la que había tocado en el metro, primos lejanos, desconocidos de otros países. Algunos mandaban audios llorando, otros le ofrecían contactos, otros simplemente le decían gracias por decir en voz alta lo que muchos habían sentido en camerinos minúsculos y escenarios prestados. Era abrumador y reconfortante a la vez.

En una esquina de la ciudad, Diego Santamaría veía esos mismos vídeos con el estómago encogido. La parte en la que empujaba y gritaba se le hacía insoportable. A pesar de su ego herido, tenía suficiente oído emocional como para reconocer que Bruno no había insultado, solo se había defendido. Y que, en la balada compartida, él había cantado mejor gracias a aquella guitarra.

Su equipo de comunicaciones insistía en sacar un comunicado inmediato.

—Di que estabas estresado, que fue un malentendido —sugerían—. La gente se olvida rápido si les das otra polémica que mirar.

Diego, por primera vez en años, dudó. Miró su reflejo en la pantalla apagada del televisor y no se gustó. No quería otra polémica que tapara esta. Por dentro, algo empezaba a sonar distinto, como una cuerda vieja que al fin se decide a afinarse.

Bruno volvió a tocar en el Luna Roja esa misma semana. El lugar estaba aún más lleno que de costumbre. Algunos habían venido por morbo, otros por verdadero interés en su música. Él se subió al escenario igual que siempre, con la guitarra en la mano y los nervios instalados en el estómago, pero ahora con una certeza nueva: no estaba allí por caridad de nadie.

Jaime se le acercó antes de empezar.

—Han llamado de un par de salas grandes —contó, con una mezcla de orgullo y preocupación—. Preguntan por tu contacto. Y… ha escrito una discográfica pequeña. Nada de contratos esclavos, parece algo decente. No quiero presionarte, pero puede ser una puerta importante.

Bruno sonrió torcido.

—Si la cruzo, será sin firmar que nadie me grite desde arriba —respondió—. Ya tuve suficiente escenario prestado como para hipotecar mi voz.

La primera canción que tocó esa noche fue “Escenarios prestados”. Cuando llegó al verso sobre la gente grande que nunca mira hacia abajo, el bar entero lo cantó con él. A Bruno casi se le quiebra la voz al sentir el coro acompañándolo. Esa canción había nacido de la rabia y el cansancio, pero ahora empezaba a oler a algo distinto: reparación.

Mientras tanto, en una entrevista televisiva, le preguntaron a Diego por “el incidente del bar”. El presentador, con sonrisa de tiburón, buscaba carnaza.

—¿Sentiste que ese guitarrista quiso aprovecharse de tu nombre? —insinuó.

Diego respiró hondo. Tenía el discurso fácil a mano, pero ya no le sonaba convincente ni a él.

—Lo que sentí —dijo—, es que me vi a mí mismo siendo todo lo que siempre dije que no quería ser. Y él tuvo más clase que yo.

La respuesta descolocó al presentador, que esperaba victimismo y excusas. Algunos fans aplaudieron la honestidad; otros se sintieron traicionados porque su ídolo admitiera fallos. Pero esa grieta en la armadura del cantante era real. Por primera vez en años, Diego había dejado que se colara algo de aire fresco entre su ego y la verdad incómoda de su comportamiento.

Una tarde cualquiera, semanas después, Diego apareció en la puerta del Luna Roja con una gorra y sin entourage. Jaime lo reconoció enseguida, aunque fingió sorpresa.

—Si vienes a gritar otra vez, te cobro entrada doble —bromeó suavemente.

Diego levantó las manos, en señal de tregua.

—Vengo solo a escuchar —dijo—. Y… si se puede, a hablar con Bruno cuando termine. No quiero cámaras. No quiero show. Lo que tenía que resolver con internet ya lo resolvieron los memes.

Bruno se enteró del visitante ilustre en el descanso, cuando Jaime le susurró la noticia entre bastidores. Su primer impulso fue decir que no quería verlo. Todavía recordaba el empujón, la voz gritando “músico barato”. Luego pensó en la forma en que él mismo había decidido responder aquella noche: con música, no con odio.

—Si quiere hablar, que espere al final —dijo al fin—. No voy a interrumpir un concierto por un ego, ni para pelear ni para arreglar.

Diego se sentó en una mesa discreta al fondo, sin pedir trato preferente, y escuchó el set completo. Oyó las canciones de Bruno como quien recorre un mapa de heridas y cicatrices propias. Se sorprendió tarareando mentalmente algunas melodías que ya se habían viralizado. Cuando Bruno terminó, no se levantó para aplaudir de manera ostentosa. Solo juntó las manos, con sinceridad.

Al acabar, Bruno bajó del escenario con la guitarra a la espalda y una toalla en la mano. Se acercó a la mesa sin rodeos.

—Te escucho —dijo, seco pero educado.

Diego tragó saliva, como si las palabras fueran notas difíciles que llevaban mucho tiempo ensayando.

—Solo quería decir que… lo que hice no tiene excusa —empezó—. Hay explicaciones, traumas, presión, lo que quieras. Pero disculparlo, no.

Bruno se recargó en una columna, cruzando los brazos.

—Tardaste en venir —respondió, sin hostilidad, pero sin suavizar.

Diego asintió.

—Me costó mirarme en ese vídeo sin odiarme —admitió—. Y parte de mí quería creer que tú fuiste el problema, que me provocaste. Pero cada vez que lo veía, lo único que encontraba era mi miedo a perder un foco que no era mío. Tú estabas ahí afinando, nada más.

Hubo un pequeño silencio, lleno de vasos chocando y murmullos de fondo.

—No te voy a dar el gusto de decirte que no me dolió —dijo Bruno—. Me humilló, me enfadó, me hizo dudar de si valía la pena seguir. Pero cuando canté esa noche, me di cuenta de que tu opinión no podía ser más importante que mi propia voz. No te di ese poder. Y no pienso dártelo ahora.

Diego sostuvo la mirada, esta vez sin desafío.

—No vengo a pedirte que me perdones en grande, con discurso bonito —dijo—. Solo… quería asumirlo delante de ti. Y preguntarte algo: ¿te molestaría si, en mis próximos conciertos, cuento lo que pasó pero desde verdad, no desde el ego? Quiero dejar claro que la cagada fue mía, no tuya.

Bruno se lo pensó unos segundos.

—Haz lo que quieras en tus conciertos —respondió—. Lo único que te pediría es que, si vas a usar esa historia, no sea solo para limpiar tu imagen. Que sirva para que otros artistas piensen dos veces antes de tratar como mierda a quien les abre el show o les afina la guitarra. Si es para eso, adelante.

Desde entonces, la relación entre ambos no se convirtió en amistad de película, pero sí en una especie de respeto incómodo. En algunas ciudades, Diego invitó a músicos locales a tocar con él, dejando claro en el escenario que su nombre no valía más que la canción que estaban interpretando juntos. Algunas veces le salió natural, otras no tanto. El proceso de desmontar un ego no es lineal.

Bruno, por su parte, siguió tocando en el Luna Roja incluso después de firmar con la discográfica independiente. Podría haberse ido a salas más grandes, pero quiso conservar ese escenario pequeño donde había aprendido a no agachar la cabeza. Ahora, junto al cartel del bar, colgaba una frase pintada a mano: “Aquí la única estrella es la música”.

En las noches de micrófono abierto, cuando chavales tímidos subían con guitarras prestadas o poemas en hojas arrugadas, Bruno se acercaba siempre al borde del escenario y les daba un pulgar arriba. Nadie lo sabía, pero en su mente repetía un mantra silencioso: “Que a ti nunca te griten lo que a mí me gritaron. Y si pasa, que tengas voz para responder”.

A veces, alguien del público le preguntaba por “la noche del famoso” entre canción y canción. Él sonreía con cansancio.

—Esa noche me dijeron que era un músico barato —contestaba—. Y descubrí que lo más caro que tengo es mi dignidad. Lo demás va y viene. La fama sube y baja, como un volumen. Pero saber cuánto vales por dentro… eso no se baja con un botón.

Con el tiempo, “Escenarios prestados” dejó de ser solo la canción del vídeo viral. Pasó a ser un himno en pequeños circuitos de artistas independientes, una especie de bandera para quienes viven entre cables enredados, pruebas de sonido a medias y promesas vagas de “ya te llamaré”. Algunos la versionaban en otros idiomas; otros la tatuaban en forma de verso en la piel.

Una noche fría de invierno, mientras cerraban el bar, Jaime se acercó a Bruno con una sonrisa cansada.

—Cuando te vi contestarle aquel día, pensé que iba a perderlo todo —confesó—. Y míranos ahora: llenamos más por respeto que por nombres en neón. Al final, quizás el riesgo no era echar a un famoso, sino quedarnos con un escenario donde la gente tuviera miedo de ser persona.

Bruno se encogió de hombros, guardando su guitarra en la funda.

—Ese día yo también pensé que lo perdía todo —respondió—. Pero descubrí que hay algo peor que perder un lugar donde tocar: perderte a ti mismo para conservarlo. Prefiero cambiar de bar mil veces que quedarme en uno donde tenga que aguantar que me llamen menos que humano.

Al salir a la calle, el aire de Madrid le golpeó la cara con olor a humo, lluvia vieja y promesas. Las luces de neón reflejaban charcos en el suelo, como si la ciudad tuviera sus propias notas dispersas brillando a medias. Bruno caminó con la guitarra al hombro, sabiendo que su vida seguía siendo modesta, inestable, llena de incertidumbres.

Pero había algo que ya no estaba en duda: su derecho a estar en cualquier escenario donde hubiera llevado su trabajo y su corazón. Ni un cantante famoso, ni un productor, ni un crítico podían quitarle eso sin su consentimiento. La música que llevaba dentro no necesitaba permiso para sonar. Solo necesitaba que él siguiera afinando, aunque el mundo gritara lo contrario.

Mientras doblaba la esquina, tarareó una nueva melodía, todavía sin letra. Pensó que tal vez hablaría de eso: de la diferencia entre estar encima de un escenario y creerse dueño de él. De la gente que escucha desde abajo, de los que limpian, sirven copas, conectan cables. Una canción para recordar que, sin ellos, ningún foco tiene a quién iluminar.

Y así, en una ciudad llena de bares anónimos y estrellas fugaces, un guitarrista joven siguió tocando cada noche, sabiendo que la nota más importante que había dado en su vida no había sido en una escala virtuosa, sino en una frase sencilla: “No soy tu alfombra”. Desde entonces, cada vez que subía a un escenario, el bar entero respiraba un poco mejor.