La noticia corrió antes que el sol. En el barrio, los mensajes llegaron como chispas: “Lo dijo en su cara”, “Mostró pruebas”, “Hay periodistas”. Diego caminó despacio, sintiendo el peso de los ojos ajenos y la ligereza rara de haber hablado. No era orgullo; era descanso. Por primera vez, la calle parecía escucharle de vuelta.

En la esquina, Doña Marta lo detuvo con una bolsa de pan tibio. No le preguntó detalles; le apretó la muñeca como quien confirma que alguien sigue vivo. “Van a buscarte”, susurró. Diego asintió sin dramatismo. Había aprendido que las advertencias en su barrio son cariño disfrazado. Guardó el pan y siguió, atento a pasos que no eran suyos.

Esa tarde, la municipalidad emitió un comunicado tibio, lleno de palabras que no comprometían a nadie. “Se revisarán procedimientos”, “se garantizará transparencia”, “se invita a la calma”. Diego lo leyó tres veces, subrayando el vacío. Conocía ese lenguaje: sirve para ganar tiempo. Y el tiempo, en manos equivocadas, es una herramienta. Cerró el teléfono y abrió su carpeta otra vez.

En su cuarto, el ventilador giraba como si contara segundos. Sobre la cama, los documentos se apilaban con orden obsesivo: contratos, actas, firmas repetidas, montos que crecían sin razón. Diego marcó con colores diferentes los vínculos, las coincidencias, los apellidos que se cruzaban como raíces. Había noches en que la corrupción parecía un animal enorme; ahora era un mapa. Un mapa, por fin, legible.

El periodista de la asamblea lo llamó al anochecer. Hablaba rápido, como quien teme que le corten la línea. Quería una entrevista, quería nombres, quería confirmaciones. Diego respondió con calma: “Tengo todo, pero necesito protección para las fuentes”. Hubo un silencio breve. El periodista bajó el tono. “Mañana te veo. No vengas solo”, dijo.

Diego no tenía equipo, pero sí comunidad. En la cancha, reunió a tres amigos de infancia: Lidia, que manejaba redes como si fueran avenidas; Samuel, que trabajaba en un taller y sabía detectar autos raros; y Hugo, que había aprendido leyes por necesidad, no por título. No eran héroes. Eran gente cansada. Y el cansancio, cuando se organiza, se vuelve fuerza.

Esa noche, Lidia revisó el perfil del concejal y su círculo. Detectó cuentas falsas, comentarios coordinados, amenazas disfrazadas de “opiniones”. Samuel anotó placas de vehículos que rondaban la cuadra sin motivo. Hugo recordó artículos del reglamento municipal que podían obligar a entregar información pública. Diego los escuchó y entendió algo simple: la verdad sola es vulnerable; la verdad acompañada, respira.

Al día siguiente, la entrevista ocurrió en una cafetería pequeña, lejos del centro. Diego llegó con capucha, no por miedo, sino por costumbre. El periodista le mostró un grabador y un gesto serio. “No puedo prometerte que esto no se ensucie”, confesó. Diego dejó una copia de los documentos en una memoria sellada. “Ensuciado está desde antes. Yo solo lo estoy alumbrando”, respondió.

En la salida, una camioneta oscura estaba estacionada demasiado cerca. Samuel, a media cuadra, levantó un dedo: alerta. Diego sintió el impulso antiguo de correr, pero eligió caminar. El conductor no bajó; solo encendió el motor, como si quisiera que lo notaran. Era un mensaje. Diego apretó la memoria de respaldo dentro del bolsillo. “Que me vean”, pensó. “Pero que sepan que no estoy solo”.

La primera nota salió esa misma tarde, con titulares prudentes y preguntas afiladas. No acusaba directamente; mostraba patrones. Aun así, bastó. En el barrio, la gente compartió el enlace como si fuera pan. En otros sectores de la ciudad, algunos se indignaron y otros se rieron con cinismo. Diego aprendió que la verdad no convence a todos; convence a los que todavía quieren creer.

Esa noche, llegaron llamadas desconocidas. Una voz masculina ofreció “una charla tranquila” para “evitar problemas”. Otra insinuó que el barrio perdería “ayudas” si seguían “agitadores”. Diego grabó todo. No por paranoia, sino por disciplina. Cuando colgó, miró la ventana. Afuera, la calle estaba más silenciosa de lo normal. El silencio también es una amenaza cuando no tiene causa.

Doña Marta volvió a tocar la puerta, esta vez con una sopa y una mirada dura. “Mi hijo se fue por culpa de ellos”, dijo, sin llorar. “Si te quiebran, nos quiebran a todos”. Diego tragó saliva. No le gustaba cargar símbolos ajenos. Pero entendió que ya lo era, quisiera o no. Aceptó la sopa. Aceptó, también, la responsabilidad compartida.

Hugo consiguió una cita con una organización civil que acompañaba denuncias públicas. El edificio era sencillo, pero había orden: carpetas, protocolos, gente que sabía escuchar sin prometer milagros. Una abogada joven les explicó los riesgos y las rutas: denuncia formal, resguardo de evidencias, comunicación responsable. Diego sintió alivio y frustración al mismo tiempo. Alivio porque no improvisaban. Frustración porque el camino era largo.

En la municipalidad, el concejal empezó su contraataque. Apareció en radio local diciendo que Diego era “un resentido”, “un oportunista”, “un títere”. La estrategia era vieja: desacreditar para no responder. Sin embargo, algo había cambiado. Los conductores ya no reían con él. Preguntaban. Pedían documentos. El concejal sonreía demasiado. Y las sonrisas excesivas siempre delatan miedo.

Lidia montó un hilo con explicaciones claras, sin insultos, solo datos. Cada cifra tenía fuente, cada vínculo tenía respaldo. En pocas horas, el hilo se convirtió en referencia. Algunos intentaron tumbarlo con reportes masivos, pero la gente lo copiaba y lo republicaba como si fuera un archivo sagrado. Diego observó en silencio. No era vanidad. Era ver cómo una comunidad aprendía a defenderse con información.

Samuel detectó algo más: dos hombres preguntaron por Diego en la tienda del barrio, fingiendo buscar “un tal Diego que arregla computadoras”. Nadie mordió el anzuelo. La tendera respondió con una sonrisa falsa y una mentira útil. Cuando los hombres se fueron, la tendera llamó a Doña Marta. Y Doña Marta llamó a Diego. En ese barrio, la red de protección era informal, pero eficiente como un reflejo.

La fiscalía anunció “apertura de evaluación preliminar”. Otra frase que sonaba a trámite, no a justicia. Diego no celebró. Sabía que muchas investigaciones nacen para morir lentamente. Aun así, esa grieta podía ensancharse. Preparó un paquete de evidencia con copias certificadas, respaldos en la nube, y una entrega programada a dos periodistas distintos. Si algo le pasaba, la historia seguiría.

Una madrugada, alguien dejó un sobre bajo su puerta. No tenía remitente. Dentro, una foto de su casa tomada desde la calle, y una nota breve: “Piensa en tu madre”. Diego sintió que el cuerpo se le enfriaba por dentro. No era el miedo por él; era la rabia por la cobardía del mensaje. Llamó a su madre de inmediato. Ella respondió con voz somnolienta. “Estoy bien”, dijo. “¿Tú estás bien, hijo?”

Diego no le contó todo. Le dijo lo suficiente para que no caminara sola de noche y avisara si veía autos raros. Su madre guardó un silencio largo, como si recordara tiempos de dictaduras contadas por sus abuelos. “Yo te parí para que vivas”, murmuró. Diego cerró los ojos. “Y para que otros también”, respondió, sin querer sonar grandilocuente. Cuando colgó, se quedó con la mano temblando sobre el celular.

La organización civil lo acompañó a poner una denuncia por amenazas. En la comisaría, el policía miró el papel con fastidio y rutina. “¿Tiene pruebas de quién fue?”, preguntó. Diego mostró la foto, las llamadas grabadas, las placas anotadas. El policía levantó las cejas, sorprendido por tanta preparación. “Deje copia”, dijo, ya menos soberbio. A veces, la seriedad obliga respeto.

El concejal, mientras tanto, organizó un “acto comunitario” en el barrio, con música y bolsas de comida. Llegó rodeado de cámaras y sonrisas prestadas. Diego lo vio desde lejos, detrás de una reja, y sintió una náusea antigua. No por el evento, sino por la manipulación. Algunos vecinos aceptaron la bolsa en silencio. Otros la rechazaron. Nadie aplaudió con alegría verdadera. El pan regalado no tapa el hambre de dignidad.

En el acto, el concejal lo buscó con la mirada, como cazador que quiere trofeo. Diego se mantuvo quieto. Lidia grabó. Samuel observó las escoltas. Hugo tomó nota de cada frase. El concejal habló de “unidad” y “agradecimiento”. Dijo que “hay jóvenes confundidos”. Diego sintió el impulso de gritar, pero eligió otra cosa: levantó una carpeta, a la vista, sin decir palabra. El concejal tragó saliva.

Esa noche, en un canal pequeño, una periodista mostró por primera vez un organigrama de empresas fantasma, con nombres y fechas. El rostro del concejal apareció junto a una firma repetida. No era sentencia, pero era evidencia pública. Diego recibió mensajes de desconocidos: algunos agradecían, otros insultaban, otros pedían ayuda. Lo abrumó la cantidad. Hugo le recordó: “No respondas a todo. Responde a lo importante”. Diego respiró.

Al tercer día, el municipio anunció una auditoría externa. La palabra “externa” sonó como un intento de tranquilizar, pero también como señal de presión. Los concejales opositores olieron sangre política. Los aliados del concejal empezaron a distanciarse con frases ambiguas: “Si se equivocó, que responda”. Diego no se engañó. No era ética; era supervivencia. Pero aun la supervivencia ajena podía servir a la justicia.

Esa misma tarde, una mujer joven se acercó a Diego en la salida del taller donde estaba Samuel. Tenía ojeras y manos nerviosas. Dijo llamarse Patricia y haber trabajado en una de las empresas investigadas. “No puedo hablar mucho aquí”, susurró. “Tengo correos, facturas, órdenes directas”. Diego sintió que el piso se abría hacia algo más profundo. “Te creo”, dijo. “Y no te voy a dejar sola”.

Patricia contó su historia en un lugar seguro, con la abogada presente. No era una villana; era alguien atrapada por necesidad, firmando papeles que no entendía del todo. Cuando quiso salir, la amenazaron con deudas falsas y vergüenza pública. Diego escuchó sin juzgar. Comprendió que la corrupción también fabrica rehenes. Patricia entregó copias de correos donde se coordinaban montos inflados. Era dinamita en papel.

Con esa nueva evidencia, el periodista preparó un reportaje más contundente. Diego pidió que cuidaran la identidad de Patricia. La periodista asintió, seria. “Si cae una testigo, se enfría todo”, dijo. Diego entendió que el clímax se acercaba, no como explosión, sino como presión creciente. Cuando la verdad sube, el poder aprieta. Y el poder, cuando aprieta demasiado, deja huellas.

En el barrio, los jóvenes organizaron una asamblea propia, sin micrófonos oficiales. No pidieron permiso. Pusieron sillas prestadas, un parlante viejo, y un cartel: “Transparencia o renuncia”. Diego no habló como líder; habló como vecino. Explicó el proceso, los riesgos, las próximas etapas. La gente preguntó con miedo y esperanza mezclados. Al final, alguien dijo: “Si te atacan, salimos todos”. Y ese “todos” cambió el aire.

Esa noche, Diego encontró en su buzón una carta distinta. No era amenaza. Era una hoja doblada con letra temblorosa: “Yo voté por él. Me equivoqué. Gracias por no rendirte”. Diego la leyó dos veces. Sintió una lágrima inesperada, no por sentimentalismo, sino por cansancio acumulado. Guardó la carta en su carpeta, junto a las pruebas. A veces, la evidencia también es humana.

El reportaje salió un domingo temprano, cuando la ciudad aún estaba en pijama. Mostraba rutas de dinero, testimonios, documentos verificados. No decía “culpable” como sentencia, pero lo sugería como sombra inevitable. En redes, el apellido del concejal fue tendencia por primera vez, no por campaña, sino por vergüenza pública. Diego apagó el teléfono. Miró el techo. Se preparó para lo que viene cuando el monstruo se siente acorralado.

El lunes amaneció con sirenas lejanas y un rumor que crecía como ola. La fiscalía citó a funcionarios, pidió computadores, solicitó cuentas. No era justicia completa, pero era movimiento real. Diego caminó hacia la organización civil con pasos medidos, como quien lleva un vaso lleno sin querer derramarlo. En el trayecto, notó dos motocicletas siguiéndolo a distancia. No aceleraron. Solo estaban.

Dentro de la oficina, la abogada le habló sin adornos. “Ahora estás en una etapa peligrosa”, dijo. “Cuando el caso toma forma, intentan quebrarte por fuera o por dentro”. Diego asintió. Sabía de sobornos y amenazas, pero también de dudas, de cansancio, de la tentación de desaparecer. “No van a encontrar silencio aquí”, respondió. Aunque por dentro, el miedo le mordía la garganta como animal pequeño.

Hugo propuso un plan: dividir la información entre varias personas, con claves, copias y rutas de entrega. “Si caes tú, no cae todo”, explicó. Diego aceptó. Lidia creó un sistema de respaldo con fechas y verificaciones. Samuel coordinó vecinos para vigilancia comunitaria sin confrontación. No eran paranoicos; eran responsables. Diego entendió que el heroísmo solitario es una trampa romántica. La resistencia real se construye como puente: con muchos pilares.

Esa tarde, el concejal convocó a una conferencia. Apareció con traje impecable y una sonrisa rígida. Negó todo. Dijo que era víctima de “un ataque coordinado” y que “confiaba en las instituciones”. Cuando un periodista le preguntó por la empresa fantasma, contestó con evasivas. Cuando le preguntaron por las firmas, dijo “no recuerdo”. La gente no se enojó; se burló. Y la burla pública es un cuchillo fino.

Al salir de la conferencia, una mujer mayor gritó desde la vereda: “¡Devuélvenos el agua!”. La frase quedó flotando en el aire, más fuerte que cualquier micrófono. Diego la escuchó desde un streaming en el teléfono de Lidia. Sintió que la indignación, por fin, tenía voz múltiple. No era solo su carpeta. Era el dolor acumulado de años encontrando charcos donde debía haber dignidad.

Esa noche, un auto frenó frente a la casa de Diego. Alguien tocó la bocina dos veces y se fue. No dejó nota. No dijo nada. El mensaje era simple: “Sabemos dónde estás”. Diego apagó las luces y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Respiró hondo. Pensó en su madre durmiendo. Pensó en Patricia, en su miedo. Pensó en el barrio, en el “todos”.

Al día siguiente, Patricia llamó llorando. Habían intentado entrar a su departamento. La cerradura estaba forzada. No robaron nada; solo revolvieron papeles, como buscando recordarles su poder. La abogada activó un protocolo y la trasladaron a un lugar seguro. Diego sintió rabia, pero la rabia no solucionaba nada. “No te van a tocar”, le dijo a Patricia, con una firmeza que también se decía a sí mismo.

Los medios grandes empezaron a interesarse. Llegaron con cámaras y preguntas, pero también con prisa por un titular llamativo. Diego insistió en el contexto: el barrio, las obras inexistentes, el hospital sin insumos, el agua turbia. Algunos escucharon. Otros solo querían espectáculo. Diego aprendió a diferenciar. No todos los micrófonos sirven; algunos solo amplifican ruido. Aun así, la visibilidad era escudo. Y un escudo, aunque imperfecto, puede salvar.

En el municipio, un funcionario de bajo rango pidió hablar con Diego. Quedaron en una plaza, de día, con gente alrededor. El hombre llevaba una gorra y manos sudorosas. “Yo vi pagos en efectivo”, dijo sin rodeos. “Vi sobres, vi órdenes”. No quería ser héroe; quería dormir tranquilo. Entregó una libreta con fechas y montos. Diego sintió que el caso ya no era una sospecha. Era un rompecabezas encajando.

Hugo revisó la libreta y sonrió por primera vez en semanas. “Esto conecta todo”, murmuró. Lidia preparó una explicación pública sin revelar identidades. La abogada coordinó una entrega formal a fiscalía. Diego observó el proceso como quien mira una planta crecer: lento, pero inevitable. Sabía, sin embargo, que el concejal aún tenía recursos. El poder no cae con un documento; cae cuando se le corta la máscara ante todos.

El concejal intentó cambiar el relato. Aparecieron anuncios de obras nuevas, promesas de empleo, visitas repentinas al barrio. Los mismos que nunca pisaban esas calles ahora se fotografiaban con niños. Algunos vecinos se dejaban usar por necesidad; otros se apartaban con dignidad. Diego no juzgó al hambre. Solo se prometió que la justicia debía ser más que castigo: debía ser reparación. Si no, el ciclo se repetía con otro nombre.

Una tarde, Diego recibió una invitación inesperada: un debate público en la universidad local. El tema: “Transparencia y participación ciudadana”. Alguien del equipo del concejal también asistiría. Hugo dudó. “Puede ser trampa”, advirtió. La abogada evaluó riesgos. Diego, sin embargo, vio una oportunidad: hablar en un lugar donde el concejal no controlaba el micrófono. Aceptó, con medidas de seguridad discretas.

El auditorio estaba lleno. Estudiantes, vecinos, profesores, periodistas. Cuando Diego subió al escenario, sintió las piernas pesadas. No por miedo escénico, sino por la responsabilidad de no fallar. Empezó con una historia simple: una calle rota, una madre cargando baldes, un hospital sin gasas. Luego conectó con cifras. No pidió aplausos. Pidió preguntas. El público respondió con atención que dolía.

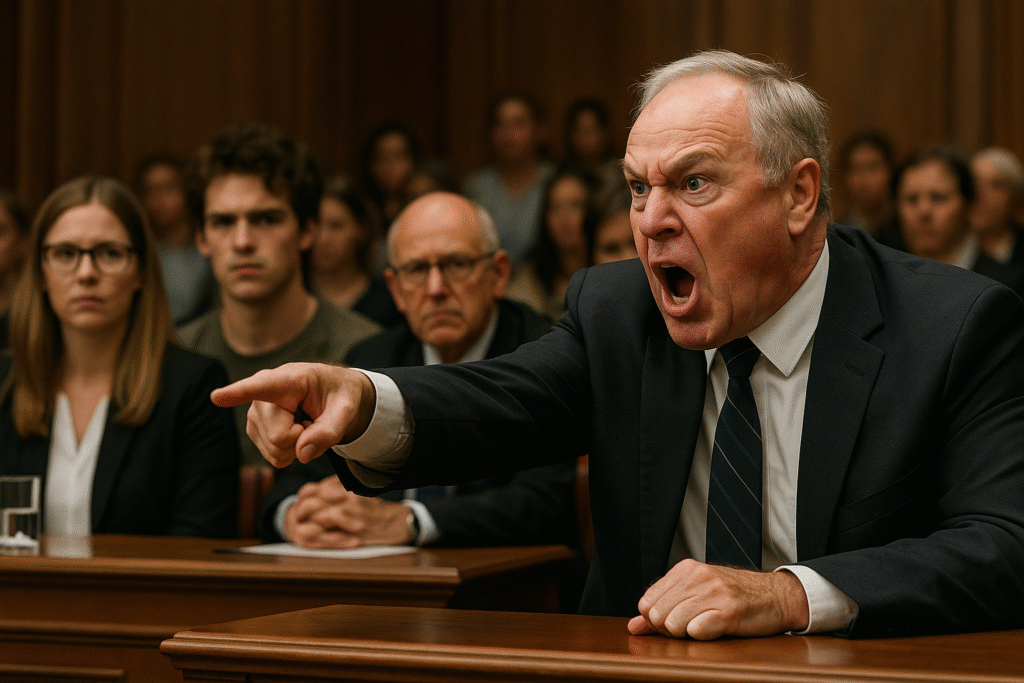

El representante del concejal habló después, usando frases de manual: “procesos”, “mejoras”, “percepción”. Diego esperó su turno y mostró un documento con firma visible. No insultó. No levantó la voz. Solo preguntó: “¿Puede explicar esta transferencia?”. El representante tragó saliva, miró al moderador, buscó humor para escapar. Nadie rió. En ese silencio, Diego sintió el primer golpe real al muro.

Al salir, un grupo de estudiantes rodeó a Diego. Querían organizar veedurías, pedir acceso a información pública, vigilar licitaciones. Diego los orientó sin volverse gurú. “Empiecen por lo pequeño”, dijo. “Un contrato, una obra, una fecha. La corrupción odia el seguimiento cotidiano”. Los estudiantes tomaron notas como si fueran instrucciones de supervivencia democrática. Diego se conmovió. No era popularidad. Era contagio de valentía.

Esa noche, los noticieros mostraron un fragmento del debate. La pregunta de Diego se viralizó. La cara del representante, sudando, se convirtió en meme y en síntoma. El concejal, irritado, publicó un mensaje acusando “linchamiento mediático”. Pero ya era tarde. Cuando alguien grita “persecución” sin responder hechos, suele estar confesando su miedo. Diego apagó otra vez el teléfono. Era un ritual: protegerse del ruido para escuchar lo importante.

La fiscalía solicitó medidas cautelares contra varias empresas vinculadas. Los titulares cambiaron de tono: ya no era “denuncia”, era “investigación”. Diego sintió un alivio breve, casi culpable. Luego recordó que el sistema puede girar y traicionar. “No te relajes”, dijo Hugo. “El clímax no es cuando empiezan; es cuando intentan cerrar el caso”. Diego asintió. Se preparó para la jugada final del concejal.

La jugada llegó en forma de rumor sucio. Una cuenta anónima publicó fotos manipuladas insinuando que Diego recibía dinero de la oposición. Compartieron audios editados, frases cortadas. La intención era clara: sembrar duda. Lidia reaccionó rápido, mostrando pruebas de manipulación, rastreando orígenes. Pero el daño emocional existía: algunos vecinos preguntaron con desconfianza. Diego sintió un pinchazo en el pecho. La calumnia no mata el hecho; cansa el alma.

Diego convocó a una reunión abierta en la cancha. No para defender su ego, sino para proteger el proceso. Mostró sus cuentas, sus ingresos, su vida modesta. Explicó cómo operan campañas de desprestigio. “Si me atacan así, es porque no pueden desmentir los documentos”, dijo. La gente murmuró, asintiendo. Una señora levantó la voz: “A mí no me importan tus fotos. Me importa el agua”. Y todos aplaudieron.

Ese aplauso no fue celebración. Fue decisión. A partir de entonces, el barrio se organizó en comités: agua, salud, obras, educación. Cada comité elegía un portavoz rotativo para no crear caudillos. Diego sonrió ante esa inteligencia colectiva. Era lo que siempre había soñado: que la verdad no dependiera de un solo pecho. Cuando el poder quiso aislarlo, encontró una red. Y una red, cuando se tensa, puede atrapar incluso a un gigante.

La presión subió. Un juez autorizó allanamientos en oficinas municipales. Los videos mostraron cajas, documentos, computadores. El concejal intentó mostrarse tranquilo, pero su voz tembló en una entrevista. “Todo se aclarará”, repetía. Diego miró la pantalla y pensó en algo simple: nadie teme a lo que es limpio. El miedo del concejal era una luz negra revelando manchas invisibles.

Esa misma noche, Patricia envió un último correo, temblando. Había encontrado un archivo oculto en una carpeta antigua: una lista de pagos a “gestores”, con iniciales que coincidían con asesores del concejal. La abogada casi no respiró al verlo. “Esto es clave”, dijo. Diego sintió el corazón golpeando fuerte. El clímax estaba ahí, en un archivo frío. Y también en el riesgo: si lo entregaban, alguien podría reaccionar violentamente.

Decidieron entregarlo al amanecer, con acompañamiento legal y presencia mediática. La estrategia era simple: luz, testigos, protocolo. Diego durmió poco, pero cuando cerró los ojos soñó con su barrio sin baches, con niños jugando sin polvo, con Doña Marta sin cargar agua. Soñó, y ese sueño le dio combustible. No era fantasía. Era objetivo. A veces, imaginar es resistir.

El amanecer llegó con un cielo gris. Frente a la fiscalía, cámaras esperaban. Diego caminó con la carpeta sellada como si llevara una parte de la ciudad dentro. Entregó el archivo con manos firmes. La abogada firmó recepción. Un fiscal serio dijo: “Procederemos”. No prometió justicia, pero sonó comprometido. Diego respiró por primera vez en horas. Y entonces, al girar, vio a un hombre que reconoció del acto comunitario. Lo miraba con odio quieto.

El hombre se acercó demasiado. Samuel se interpuso. No hubo golpe, pero sí amenaza en susurro. Diego no respondió. Solo miró al hombre a los ojos, sin desafío, sin miedo teatral. “Ya no puedes taparlo”, dijo en voz baja. El hombre se fue, apretando los puños. Diego sintió que acababa de cruzar un punto sin retorno. Cuando la verdad entra a un expediente, el poder ya no controla todo. Y ahí empieza la caída.

La ciudad se partió en conversaciones. En cafés, buses y oficinas, la gente discutía nombres antes intocables. Algunos defendían al concejal por costumbre. Otros exigían renuncia inmediata. Diego evitó convertirse en comentarista de su propia historia. Siguió trabajando, comiendo simple, descansando poco. Sabía que la atención pública es ola: puede empujar o ahogar. Lo importante era sostener el proceso, no su imagen.

La fiscalía filtró que había “hallazgos significativos”. No dijeron cuáles, pero bastó para desatar nervios. Un asesor del concejal renunció “por motivos personales”. Otro pidió licencia. Los aliados empezaron a borrar fotos en redes. La política tiene memoria corta, pero olfato fino. Diego observó con frialdad. No buscaba venganza; buscaba un precedente. Si caía uno, quizás los otros lo pensarían dos veces antes de robar.

Las amenazas cambiaron de forma. Ya no eran directas; eran sutiles. Un vecino contó que le ofrecieron dinero para “convencer” a Diego de callar. Un primo lejano recibió una propuesta de empleo condicionada a “bajarle el tono”. Diego sintió el asco de la corrupción infiltrándose como humedad. Convocó al barrio: “Si les ofrecen algo, díganlo. No se avergüencen. Ellos usan la necesidad como arma”. La gente respondió con historias que dolían y fortalecían.

El municipio intentó acelerar obras pendientes de golpe, como si el cemento pudiera borrar el pasado. Camiones llegaron a calles olvidadas, con chalecos nuevos y fotos oficiales. Pero los vecinos grabaron todo, comparando fechas, verificando licitaciones. Lidia enseñó a revisar portales públicos. Los jóvenes hicieron solicitudes formales. La transparencia empezó a ser práctica, no discurso. Diego sonrió: el poder puede simular trabajo, pero no puede simular vigilancia constante sin agotarse.

Una tarde, el concejal visitó el barrio sin cámaras, algo raro. Llegó con dos escoltas y una cara más humana, casi derrotada. Pidió hablar con Diego. Hugo y la abogada aconsejaron no reunirse a solas. Aceptaron en un lugar público, con testigos. El concejal se sentó, respiró, y dijo: “Eres inteligente. Puedes tener futuro. No lo arruines por terquedad”. Diego lo miró sin odio. “Mi futuro no se compra”, respondió.

El concejal cambió el tono, como quien cambia de máscara. “No sabes con quién te metes”, dijo, apenas audible. Diego sintió un escalofrío, pero no se movió. “Sé exactamente con quién”, contestó. “Con alguien que tuvo poder y lo usó para sí”. El concejal apretó la mandíbula, se levantó, y se fue sin despedirse. Su espalda, por un segundo, pareció más pequeña. Diego entendió: cuando el poderoso negocia, ya está perdiendo.

Esa noche, el noticiero principal anunció allanamientos en propiedades vinculadas al círculo del concejal. Mostraron cajas de documentos, computadoras, y una bolsa con dinero en efectivo incautada en una oficina. No dijeron que era del concejal, pero el público conectó puntos. En redes, la gente pedía renuncia. Diego escuchó los gritos de alegría de algunos vecinos, pero no celebró. “Cuidado”, dijo Hugo. “La bestia herida patea”.

La patada llegó en forma de incendio. A las tres de la madrugada, una pequeña bodega comunitaria donde guardaban sillas y materiales se quemó. No fue grande, pero fue simbólico. Nadie resultó herido, por suerte. Los bomberos sugirieron acelerante. Diego llegó y vio las cenizas con rabia silenciosa. Doña Marta, con el rostro iluminado por luces rojas, dijo: “Quieren asustarnos”. Diego respondió: “Entonces vamos a hacer lo contrario”.

Al día siguiente, organizaron una jornada de limpieza y reconstrucción. Llegaron vecinos con palas, tablones, agua, comida. Los estudiantes trajeron extintores donados. Una empresa local ofreció materiales sin pedir fotos. Diego sintió un calor en el pecho: la comunidad transformaba ataque en unión. Los medios cubrieron la reconstrucción, y el incendio perdió su efecto intimidatorio. La corrupción había querido miedo; obtuvo evidencia de resistencia pública.

La fiscalía citó al concejal a declarar. Era el momento que todos esperaban, pero nadie sabía cómo terminaría. Diego pasó el día con una ansiedad quieta, como zumbido constante. Lidia monitoreaba noticias; Samuel vigilaba movimientos raros; Hugo revisaba procedimientos. La abogada repetía: “No esperen justicia perfecta, esperen pasos”. Diego se aferró a esa frase como cuerda. Los pasos, acumulados, hacen camino.

El concejal llegó a fiscalía con un séquito reducido. Ya no había sonrisas, solo un esfuerzo por parecer normal. Entró sin saludar a cámaras. Adentro, según filtraciones, intentó culpar a subordinados, dijo que “no firmó”, que “no sabía”. Pero los documentos, las fechas, las rutas de dinero, lo acorralaban. La verdad no discute; muestra. A la salida, su rostro estaba pálido. No habló. Subió al auto como quien huye de un espejo.

Días después, un juez dictó medidas: congelamiento de cuentas de empresas, prohibición de salida del país para algunos implicados, y una investigación formal por malversación y asociación ilícita, según trascendidos periodísticos. Diego no celebró, pero esa noche durmió cuatro horas seguidas, un lujo. Al despertar, tenía mensajes de Patricia: “Gracias por cuidarme”. Diego respondió con dos palabras: “Seguimos firmes”. Porque el final aún no estaba escrito.

La presión política explotó. Un concejal opositor presentó una moción de destitución. Los aliados del acusado empezaron a negociar para salvarse. La sesión del concejo se anunció para el viernes, con asistencia pública permitida. El barrio se preparó como quien va a una batalla sin armas: con pancartas, datos, y presencia. Diego sabía que la escena podía repetirse: gritos, desprecio, intentos de callarlo. Pero esta vez, no estaba solo. Esta vez, la sala sería otra.

El viernes, la sala municipal rebosó. Afuera, gente en la plaza escuchaba por altavoces. Dentro, cámaras y periodistas llenaban pasillos. El concejal acusado entró mirando al suelo. Diego se sentó al fondo, como aquella primera vez, pero ahora su fondo estaba lleno de vecinos. El presidente del concejo intentó imponer orden. Se respiraba electricidad. El debate empezó con formalidades que nadie escuchaba. Todos esperaban el momento crucial.

Cuando llegó el turno de hablar del informe, un funcionario leyó hallazgos con voz temblorosa: contratos sin respaldo, pagos duplicados, empresas sin actividad real. Cada frase era un martillo. El concejal se agitaba, pedía la palabra, interrumpía. El presidente del concejo amenazó con expulsarlo si seguía gritando. Diego observó. Había algo casi triste en ver caer a alguien que se creyó intocable. Pero la tristeza no borraba el daño hecho.

Entonces ocurrió el giro que nadie esperaba. Un concejal aliado, el mismo que siempre lo defendía, pidió la palabra. La sala se quedó quieta. El aliado dijo: “He revisado los documentos. No puedo sostener esta defensa”. Hubo murmullos, algunos aplausos, algunos insultos. El concejal acusado lo miró como si lo traicionaran en cámara lenta. Diego entendió: el poder se sostiene por pactos. Cuando un pacto se rompe, el edificio cruje.

La votación fue tensa. Uno a uno, los concejales dijeron “sí” o “no” a la destitución. Cada “sí” era un golpe de realidad. Cuando se alcanzó la mayoría, la sala explotó en gritos. Algunos lloraron. Otros abrazaron a desconocidos. El concejal acusado quedó inmóvil, como estatua mal hecha. Diego no se levantó a celebrar. Miró a su alrededor: veía a Doña Marta con manos en la cara. Veía a jóvenes temblando. Veía futuro posible.

Pero el clímax no terminó ahí. Al salir, el concejal intentó abrirse paso entre cámaras, y alguien le gritó: “¡Devuelve lo robado!”. Él respondió con furia, empujó a un periodista, y los guardias intervinieron. La escena quedó registrada. En segundos, se volvió viral. Era la imagen final de su caída: no un discurso elegante, sino un acto torpe de quien ya no controla nada. Diego sintió un nudo en la garganta. No por lástima. Por justicia.

Esa noche, el barrio celebró con una vigilia, no con fiesta. Encendieron velas por obras prometidas y nunca hechas, por enfermos que esperaron, por jóvenes que se fueron. Diego habló poco. Dijo: “Esto es un comienzo, no un final”. La gente asintió. La victoria no era completa: faltaba recuperar dinero, castigar cómplices, reconstruir confianza. Pero la gente había aprendido que podía mover el mundo local. Y esa lección vale más que un titular.

En los días siguientes, la investigación siguió. Cayeron asesores, contratistas, intermediarios. Patricia declaró con protección. El funcionario de la libreta ratificó fechas. Los medios, ya comprometidos, no dejaron caer la historia. Diego volvió a caminar por su barrio sin mirar tanto atrás. Seguía atento, pero menos encogido. Una mañana, su madre le preparó café y le dijo: “Te vi en la tele. Parecías cansado. Pero parecías libre”. Diego sonrió sin palabras.

Meses después, la calle principal del barrio amaneció con máquinas de verdad, no de propaganda. Obras supervisadas, cronogramas públicos, carteles con montos claros. No era milagro; era consecuencia. Diego caminó entre conos naranjas y sintió algo extraño: esperanza sin euforia. Los vecinos preguntaban, exigían, revisaban. La vigilancia ya era cultura. La corrupción, al menos allí, había perdido comodidad. Y cuando el abuso pierde comodidad, empieza a retroceder.

El juicio aún tardaría, como todo en un sistema pesado. Pero ya no era un secreto. La ciudad había visto el mecanismo y, al verlo, dejó de creer en cuentos. Diego seguía trabajando, y por las tardes ayudaba a los comités a entender presupuestos, contratos, licitaciones. No era político, rechazó invitaciones de partidos. “No vine por una silla”, decía. “Vine porque nos estaban quitando el piso”. Y el piso, por fin, empezaba a sostener.

Patricia consiguió empleo nuevo y volvió a dormir sin sobresaltos. A veces, se sentaba con Diego en la cancha, mirando niños correr. “Pensé que nadie iba a escucharme”, confesó. Diego respondía: “Te escuchamos porque tú te atreviste”. El barrio entendió que la valentía no es ausencia de miedo, sino decisión en medio del miedo. Esa idea se volvió contagiosa, como canción que se aprende sin querer. La gente empezó a denunciar pequeñas cosas. Y lo pequeño, sumado, cambia estructuras.

Hugo impulsó talleres legales gratuitos. Lidia organizó una plataforma vecinal para reportar irregularidades con evidencia. Samuel enseñó a jóvenes a reparar bicicletas y computadoras, porque la dignidad también se construye con habilidades. Doña Marta, sin proponérselo, se volvió símbolo: la abuela que no se dejó comprar con una bolsa de comida. Cuando alguien flaqueaba, ella soltaba su frase favorita: “La vergüenza no es pedir; la vergüenza es robar”. Y la frase funcionaba como brújula.

Un día, en la municipalidad, un nuevo concejal intentó callar a una joven durante una asamblea. Repitió casi la misma arrogancia antigua: “No tienes derecho a hablar aquí”. Diego estaba presente, sentado al fondo, y sintió un déjà vu peligroso. Pero antes de que él se levantara, se levantaron diez voces a la vez. Personas distintas, edades distintas, historias distintas. “Sí tiene”, dijeron. El moderador tragó saliva y concedió la palabra. Diego sonrió: el cambio ya no dependía de él.

La joven habló con claridad y temblor, mostrando fotos y solicitudes ignoradas. La sala escuchó. Los periodistas tomaron nota. Nadie se atrevió a burlarse. Diego comprendió que ese era el verdadero final: no la caída de un hombre, sino el nacimiento de una costumbre. La costumbre de exigir. La costumbre de verificar. La costumbre de no callar por miedo. Al salir, el aire parecía distinto, como si la ciudad hubiera aprendido a respirar.

Esa noche, Diego caminó hasta la esquina donde Doña Marta solía detenerlo. La calle aún tenía cicatrices, pero también tenía luz nueva. Sacó de su bolsillo la carta vieja: “Yo voté por él. Me equivoqué”. La leyó una vez más, y la guardó sin tristeza. Entendió que la democracia no es pureza; es corrección constante. Miró al cielo sin esperar respuestas. Solo sintió, por primera vez en años, que el barrio ya no era un lugar olvidado, sino un lugar despierto.