«¡No toques mi auto! ¡Eres solo un valet, no alguien con derecho a mirarlo siquiera!» —gritó el millonario, señalando al joven trabajador—. Pero lo que el valet respondió dejó al hotel entero temblando… 😱😱😱 Lucas tragó aire como si estuviera a punto de sumergirse en una piscina helada, pero cuando habló, su voz salió limpia, firme.

—Señor, soy valet, no su alfombra. Mi trabajo es cuidar su auto, no aguantar que me trate como basura. Ese vehículo puede ser de colección, pero las personas que trabajamos aquí no somos desechables.

El murmullo del hotel se deshizo de golpe. El sonido de las fichas del casino, el constante “ding” de las puertas automáticas, incluso el ruido lejano del tráfico parecieron apagarse. Los turistas, con sus maletas y cámaras, dejaron de disimular: ahora miraban abiertamente. Había algo en la postura de Lucas que los mantenía clavados al suelo.

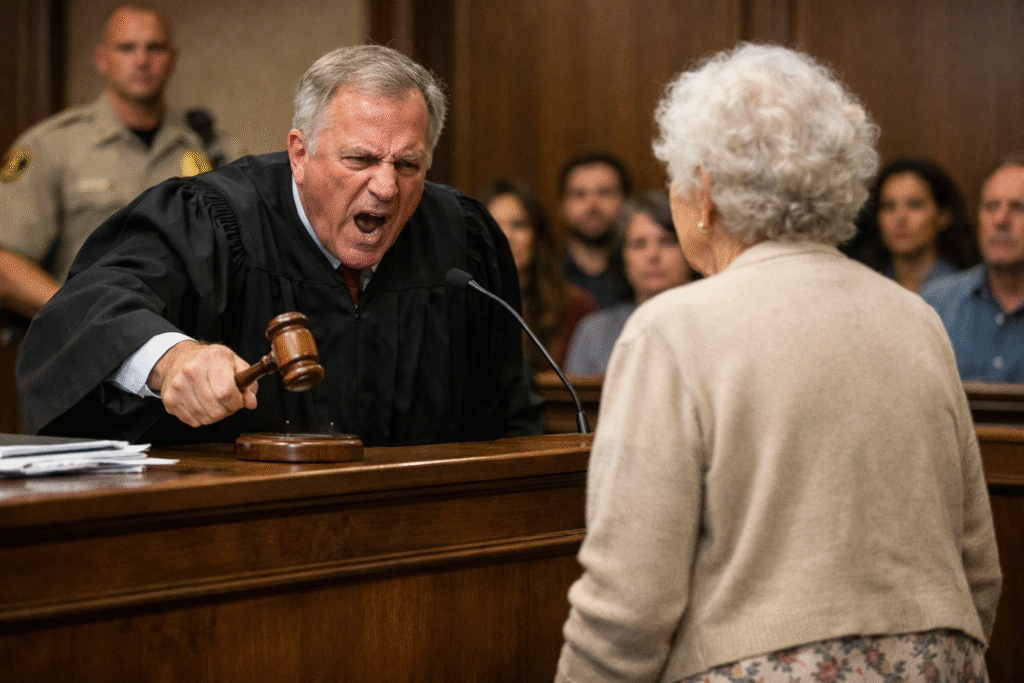

Derrick tardó unos segundos en reaccionar. Bajó apenas el teléfono, lo suficiente para que se le vieran los ojos, abiertos de par en par. No entendía. En su mundo, nadie le hablaba así sin pagar un precio alto.

—¿Perdón? —escupió—. ¿Tú crees que puedes sermonearme? No eres nadie, muchacho. Solo un uniforme barato estacionando autos ajenos.

Lucas dio un pequeño paso hacia adelante, sin invadir, pero ocupando su lugar.

—Tiene razón en algo, señor: yo manejo autos ajenos —dijo—. Pero nunca los he tratado con el desprecio con el que usted acaba de tratarme. Para usted este coche vale millones; para mí, mi dignidad vale más que cualquier marca en el capó.

Una mujer con vestido de noche, que esperaba su turno con un taxi, alzó las cejas, impresionada. Un matrimonio de ancianos se miró, incómodo, como si revivieran recuerdos de humillaciones pasadas. Varios teléfonos más se levantaron, esta vez sin disimulo. No era solo un cliente reclamando: era un hombre aplastando a otro… y el otro por fin respondiendo.

Derrick volvió a levantar el teléfono, ahora tembloroso de enojo.

—Perfecto —gruñó—. Sigue hablando. Cada palabra tuya es un clavo más en tu carrera inexistente. Cuando termine contigo, no te van a dejar ni limpiar parabrisas en un semáforo. Voy a etiquetar al hotel, a la cadena completa. Van a rogarme que te despida.

Lucas lo miró con una calma que no sentía del todo, pero que le salió del alma.

—Suba el video completo, señor —contestó—. Asegúrese de que se escuche bien cuando dice que mi vida vale menos que su auto. Que se vea cómo le grita a alguien que solo está haciendo su trabajo. A ver qué piensa la gente de eso.

Un par de turistas soltaron un “wow” apenas audible. La entrada del hotel ya no era solo un lugar de paso; se había convertido en escenario improvisado. El supervisor de turno, un hombre de traje gris, apareció en la puerta giratoria. Miró la escena, reconoció a Derrick y tragó saliva, atrapado entre el miedo al cliente y la justicia evidente.

Derrick señaló a Lucas con el dedo, como si fuera un delincuente.

—Quiero hablar con tu jefe ahora mismo —bramó—. Y quiero verlo despedirte frente a mí. Este hotel dice ser cinco estrellas; con empleados como tú no llega ni a cuatro mediocres.

Lucas sintió un nudo en el estómago, pero no bajó la mirada. Lo había vivido demasiadas veces como para seguir tragando en silencio.

El supervisor se acercó, tratando de sonar diplomático.

—Señor Stone, ¿hay algún problema con el servicio? —preguntó—. Estoy seguro de que podemos resolverlo con tranquilidad.

Derrick estalló.

—¡El problema es este inepto! —rugió—. Se atrevió a contestarme. Me miró como si fuéramos iguales. ¡A mí! Quiero que quede claro que no toleraré este nivel de falta de respeto.

Lucas sintió todas las miradas sobre él, como focos calientes. Durante un segundo, pensó en disculparse para salvar su trabajo, como había hecho antes muchas veces. Pero ese segundo pasó.

—Con respeto, señor —dijo, mirando ahora al supervisor—, yo tampoco debería tener que tolerar que alguien me diga que mi vida vale menos que un carro. Estoy aquí trabajando, no mendigando.

Hubo un silencio denso, cargado. El supervisor miró a Derrick, luego a Lucas, luego a los teléfonos levantados alrededor. Podía oler el desastre en redes sociales si no actuaba con cuidado.

—Señor Stone —dijo, midiendo cada palabra—, el hotel no aprueba que se insulte a ningún miembro de nuestro equipo. Estoy seguro de que podemos hablarlo adentro y encontrar una solución respetuosa para todos.

Derrick se rió, una carcajada seca, incrédula.

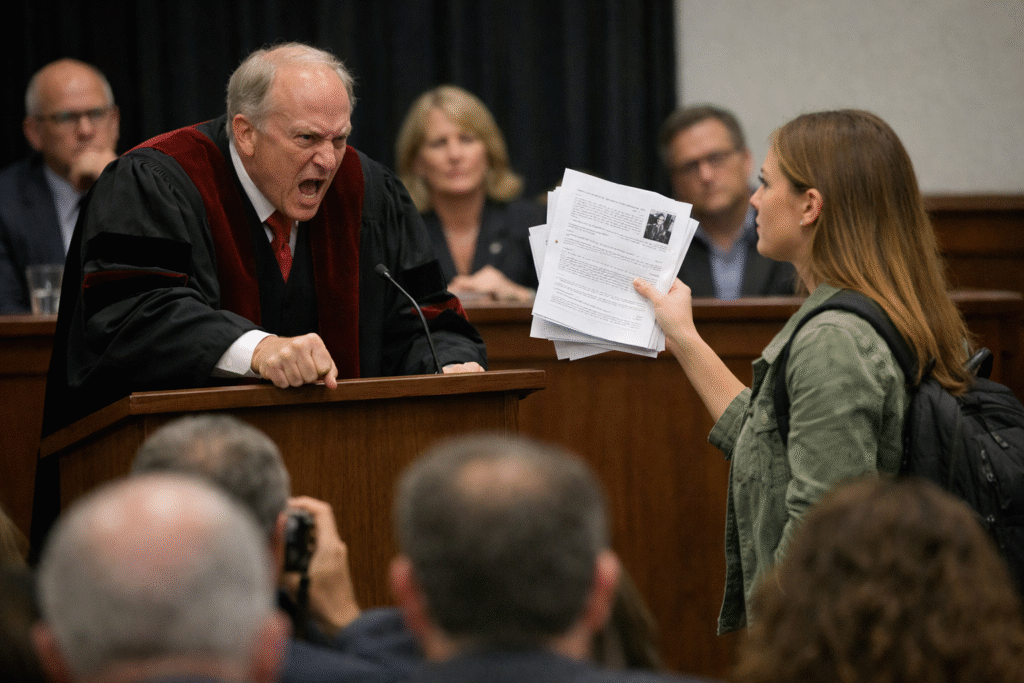

—¿Estás del lado de este chiquillo? —bufó—. Yo pago suites, espectáculos, cenas. ¿Sabes cuánto gasto al año aquí? Podría comprar tu sueldo con lo que dejo de propina. Y aun así te atreves a insinuar que él y yo merecemos el mismo respeto.

El supervisor respiró profundo. Se notaba el conflicto en sus ojos, pero también una decisión que iba creciendo.

—No insinué nada, señor —respondió—. Lo digo con claridad: aquí todos merecen respeto. Clientes, empleados, proveedores. Es una política de la cadena. Insultar al personal no está permitido. Y sí, eso incluye decir que su vida vale menos que un auto.

Detrás, uno de los botones, un muchacho joven, apretó los puños discretamente. Era la primera vez que escuchaba a un superior decir algo así en voz alta frente a un cliente poderoso. Algunos empleados habían soñado con ese momento durante años, pero nunca creyeron verlo. Los turistas intercambiaban miradas de aprobación silenciosa.

Derrick bufó, buscando apoyo entre la gente, pero solo encontró caras serias.

—Están cometiendo un error —gruñó—. Haré una reseña que hundirá este lugar. Mis socios sabrán que aquí tratan mejor a un valet insolente que a un cliente VIP. Van a perder millones, todo por un mocoso que no sabe cuál es su lugar.

Lucas sintió un pinchazo en el pecho al escuchar la palabra “lugar”, como si se la hubieran tirado a él desde niño.

—Mi lugar, señor —respondió despacio—, es el que me gano con trabajo honesto. No con gritos. No con amenazas. No con dinero manchado de desprecio. Si su concepto de VIP incluye pisotear a los demás, entonces prefiero seguir siendo “solo” un valet.

La frase quedó suspendida unos instantes, pesada como una campana de hierro. Un turista de camisa hawaiana murmuró: “Este chico es un rey”. Una mujer con tacones brillantes asintió, cruzándose de brazos, indignada por cómo Derrick había hablado desde el principio. El relato en las miradas ya no favorecía al millonario.

El supervisor se decidió de golpe, como quien salta al vacío confiando en que abajo habrá agua.

—Señor Stone —dijo—, en nombre del Hotel Montecarlo le pido que deje de grabar a nuestro empleado. Si desea hacer una queja formal, puede pasar conmigo a la oficina. Pero si sigue insultando al personal, me veré obligado a pedirle que abandone la entrada del hotel.

Un suspiro colectivo recorrió el lugar. Nadie estaba acostumbrado a ver a un cliente millonario recibir un límite tan claro. Derrick apretó más el teléfono, sus nudillos blanqueando.

—No te atreverías —escupió—. ¿Sabes cuánta publicidad negativa puedo generarles en una hora?

El supervisor lo miró con una mezcla de miedo y determinación.

—Y ¿sabe cuánta ya se está generando con todos estos videos? —respondió.

Derrick miró alrededor… y por primera vez vio realmente los teléfonos apuntando a él, no como fans, sino como testigos. Sus propias palabras, sus insultos, su frase sobre la “vida miserable” de Lucas… todo estaba en manos de extraños. El control se le escurría entre los dedos como arena del desierto que ardía atrás.

Lucas no se movía. No parecía un héroe, ni un rebelde. Solo un chico cansado que había decidido, por fin, dibujar una línea en el suelo.

—Si quiere que lo atienda otro compañero, no tengo problema —dijo—. Pero si quiere que yo toque su auto, tendrá que guardar su teléfono… y su desprecio. No trabajo para ser su blanco de insultos.

Un silencio más profundo cayó. El supervisor vio, en un segundo, dos caminos: uno en el que se arrodillaba ante el cliente VIP… y otro en el que protegía a la persona que hacía posible el servicio. Tomó aire, sintiendo el peso de la empresa y de su propia conciencia.

—El señor Lucas tiene razón —sentenció—. Nadie es blanco de insultos aquí.

La frase provocó un pequeño estallido de murmullos, como fuegos artificiales contenidos. Un guardia de seguridad se acercó, sin gestos amenazantes, pero presente, claro, visible. La sugerencia era obvia: el límite ya no era solo verbal. El hotel estaba dispuesto a sostenerlo. Derrick Stone, por primera vez, no era el hombre más poderoso del lugar.

El millonario miró al guardia, al supervisor, a Lucas, a las cámaras. Se dio cuenta de que cualquier paso más en falso lo hundiría más en esa noche de Las Vegas.

—No tienen idea de con quién se meten —dijo, ya sin gritar, pero con veneno—. Esto no termina aquí.

Cogió las llaves del mostrador con un tirón brusco y caminó hacia su deportivo rojo, furioso.

Lucas lo siguió con la mirada, sin odio, solo con una mezcla rara de compasión y cansancio. Antes de que Derrick se metiera al auto, habló por última vez.

—Señor Stone —dijo, lo suficientemente alto para que lo oyeran—. Tal vez su carro pueda correr de cero a cien en segundos, pero no hay velocidad que lo aleje del tipo de persona que es cuando se apagan las cámaras.

Derrick se quedó congelado un segundo con la mano en la puerta. El comentario no era grosero, ni insultante. Era, peor aún, cierto. Apretó los dientes, subió al auto de golpe y arrancó, haciendo rugir el motor y chirriar las llantas. El deportivo rojo desapareció en la avenida, dejando olor a goma quemada y a ego herido.

Por unos instantes, nadie se movió. Luego, como si alguien hubiera roto un hechizo, empezaron a escucharse aplausos. Primero suaves, tímidos, luego más fuertes. Algunos turistas sonreían, otros asentían, otros simplemente aplaudían con ganas. Lucas se sonrojó, bajó la mirada y se pasó la mano por la nuca, incómodo con tanta atención.

Un compañero valet le dio un golpecito amigable en el hombro.

—Hermano, eso fue… otra liga —susurró—. Lo que dijiste, lo que aguantaste. Nosotros lo hemos pensado mil veces, pero nadie se atrevía.

Lucas soltó una risa nerviosa.

—Yo tampoco me atrevía —confesó—. Hasta hoy. Parece que mi miedo se cansó de estar asustado.

El supervisor se acercó y le hizo un gesto para que lo acompañara al interior.

—Lucas, hablemos un momento en mi oficina —dijo—. No te preocupes, no estás en problemas. Pero esto no se puede quedar solo como un momento en la puerta. Ya está más grande que todos nosotros.

El joven tragó saliva y asintió. Sentía que sus piernas no eran del todo suyas.

Mientras caminaban hacia dentro, algunos turistas le sonrieron, otros levantaron el pulgar. Un niño pequeño, tomado de la mano de su madre, le susurró: “Fuiste valiente”. Lucas sintió que esa frase se le clavaba más hondo que cualquier insulto de Derrick. Por primera vez, la palabra “valet” y la palabra “valiente” se le mezclaron en la mente.

En la oficina, el supervisor se dejó caer en la silla y suspiró.

—Voy a ser honesto, Lucas —empezó—. Esto pudo habernos costado caro. Pero lo que dijo ese hombre fue inaceptable. Ya hay videos circulando. El departamento de comunicaciones del hotel quiere hablar contigo, y probablemente la central de la cadena también. No es una simple queja más.

Lucas se sentó al borde de la silla, con las manos entrelazadas para que no se le notara el temblor.

—¿Me van a despedir? —preguntó, directo.

El supervisor lo miró, sorprendido.

—No. De hecho, no. Quieren asegurarse de que estés bien. Y… —hizo una pausa—, también quieren que sepas que, pase lo que pase allá afuera, el hotel tiene registro de todo lo que ese cliente dijo. No empezaste tú.

Lucas exhaló, casi sin darse cuenta de que llevaba un rato conteniendo el aire. La idea de perder el empleo lo había perseguido desde que abrió la boca.

—Solo estaba… cansado —admitió—. Cansado de que crean que por usar este uniforme no siento, no pienso, no tengo futuro. Estoy tratando de pagar la universidad. No soy un obstáculo entre ellos y su carro.

El supervisor asintió, con expresión culpable.

—Lo sé —dijo—. A veces nosotros mismos olvidamos que ustedes no solo son manos con llaves. Este incidente puede meternos en problemas con ciertos clientes, pero también puede ser la oportunidad de decir algo que hace años debimos decir: no todo se compra con dinero, ni siquiera el silencio del personal.

Lucas se frotó la cara, abrumado.

—No quiero ser un problema para el hotel —murmuró—. Solo quiero trabajar y estudiar, sin que me traten como si fuera invisible.

El supervisor sonrió con tristeza.

—Tal vez ya no seas invisible, Lucas. Prepárate. Afuera, esas cámaras ya están contando tu historia a gente que ni conoces.

Esa noche, al llegar a su pequeño apartamento compartido, Lucas encontró a su compañero de cuarto con la mirada pegada al celular.

—Bro, ¿tú sabes que estás en todos lados? —soltó el amigo, girando la pantalla hacia él.

Allí estaba: la entrada del Hotel Montecarlo, el deportivo rojo, Derrick gritando… y él, Lucas, con las llaves en la mano, devolviendo cada golpe con palabras firmes.

El título del video decía: “Millonario humilla a valet… pero su respuesta lo destruye frente a todos”. Los comentarios se multiplicaban. Gente de distintos países lo llamaba héroe, otros contaban experiencias parecidas. Algunos criticaban al hotel por no haber intervenido antes; otros lo elogiaban por ponerse del lado del empleado al final. Lucas sintió que el mundo se le venía encima.

Su madre lo llamó por videollamada desde otra ciudad.

—Mijo, ¿estás bien? —preguntó, con los ojos húmedos—. Tu tía me mandó el video. Yo… me asusté, pero también me dio orgullo. Solo quiero que estés seguro. Esa gente con dinero a veces es peligrosa cuando se siente expuesta.

Lucas sonrió débilmente.

—Estoy bien, mamá. Cansado, pero bien. Solo… nunca pensé que tanta gente me vería estacionar un carro.

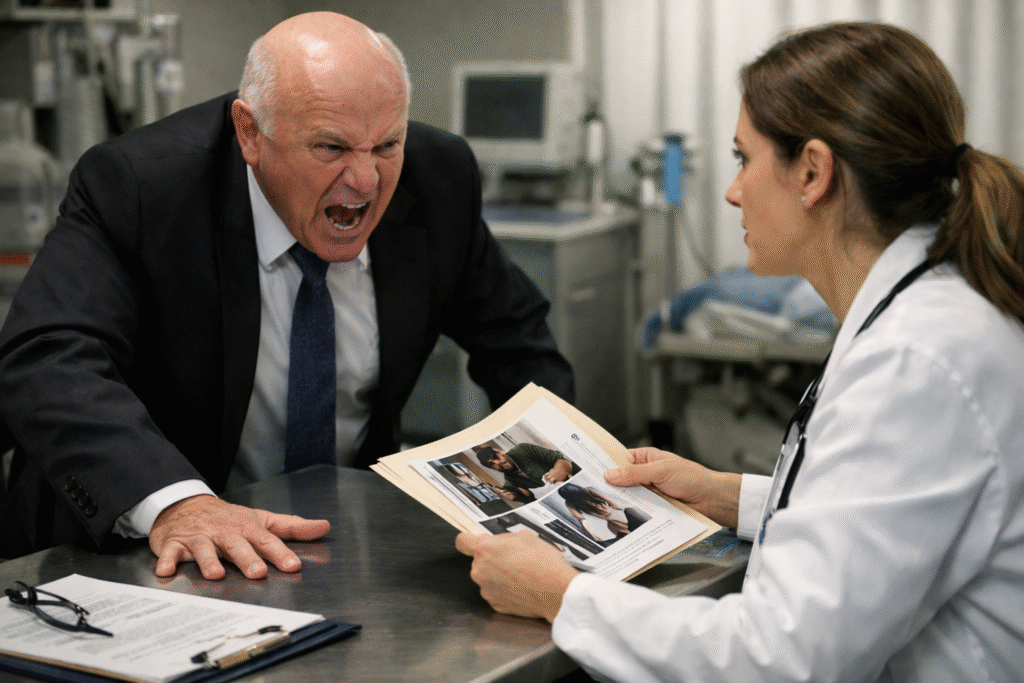

Mientras él intentaba procesarlo, en una sala de juntas iluminada por pantallas enormes, los directivos de la cadena hotelera veían el mismo video, pero con otros ojos. Analizaban riesgos legales, impacto en la marca, tendencias en redes. Unos fruncían el ceño por el cliente VIP; otros veían una oportunidad de posicionarse como empresa que protegía a sus empleados.

Tras una larga discusión, alguien se decidió.

—Si intentamos tapar esto, nos van a destrozar —dijo una mujer de marketing—. Pero si apoyamos claramente al valet, si hablamos de igualdad y respeto, podemos convertir una crisis en un mensaje potente. La gente está harta de ver a trabajadores humillados. Este chico habló con dignidad, sin insultar. Eso es oro.

Esa misma noche, el perfil oficial del Hotel Montecarlo publicó un mensaje:

“En nuestras instalaciones, valoramos tanto a nuestros huéspedes como a nuestro equipo. Ningún miembro del personal merece ser insultado o deshumanizado. Estamos revisando el incidente ocurrido en la entrada del hotel y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto en ambos sentidos”.

No mencionaban nombres, pero el mensaje era claro. Y el internet, también. A la mañana siguiente, Lucas llegó al hotel con el estómago revuelto. No sabía si lo recibirían con sonrisas, con papeles para firmar su despido o con cámaras. Lo primero que vio fueron algunos compañeros dándole palmadas, otros chocando el puño con él, uno incluso le guiñó un ojo. Había algo diferente en el aire: respeto.

Junto al podio de los valets, alguien había pegado discretamente una copia impresa del comunicado del hotel. No era un póster gigante, pero estaba ahí, visible. Lucas lo leyó dos veces, sintiendo una calidez rara expandiéndose en su pecho. No era perfecto, pero por primera vez una empresa no hacía como que nada pasó cuando insultaban a uno de los suyos.

El supervisor lo llamó aparte.

—La central quiere hablar contigo por videollamada al mediodía —le dijo—. Y hay periodistas preguntando si pueden entrevistarte. No estás obligado, ¿de acuerdo? Si no quieres, diremos que prefieres privacidad. Lo más importante es que tú decidas cómo quieres que te vean, no que ellos te inventen.

Lucas se pasó la mano por el cabello, nervioso.

—No sé si quiero dar entrevistas —admitió—. No soy orador ni influencer. Soy un tipo que estaciona coches y estudia por las noches.

El supervisor sonrió.

—Tal vez justamente por eso te escuchan. Porque no estás vendiendo nada. Solo estás harto. Y medio planeta también lo está.

En la videollamada con Recursos Humanos y Comunicación, le agradecieron por mantener la calma y no responder con insultos. Le ofrecieron apoyo psicológico si lo necesitaba, y algo que lo dejó sin palabras: un programa interno de becas para ayudarlo con parte de la matrícula universitaria.

—No es un premio por pelear —aclaró la directora—, es una forma de decir que valoramos que defiendas lo correcto.

Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Derrick Stone estaba en su oficina de cristal recibiendo llamadas nada agradables. Algunos socios le cuestionaban la exposición negativa; otros le pedían explicaciones por los comentarios sobre la “vida miserable” del valet. El video, lejos de hacerlo ver poderoso, lo mostraba como un matón caprichoso incapaz de controlar su ego.

Derrick intentó contraatacar. Subió un video donde decía que el servicio había sido “provocador”, que el valet había “invadido su espacio”, que se había sentido “amenazado”. Pero para entonces ya circulaban otros ángulos de la escena, grabados por distintos turistas, donde se veía su estallido desde antes de que Lucas dijera una sola palabra. Sus excusas se desmoronaban solas.

Los comentarios no tuvieron piedad.

“Lo único que te amenazó fue la educación del chico”, escribió alguien.

“Tu auto vale millones, tu clase vale centavos”, escribió otra persona.

La reputación de Derrick no se hundió del todo —los ricos siempre encuentran círculos donde se les perdona—, pero sí se agrietó de forma visible en el mundo público.

De vuelta en el hotel, un canal de noticias local pidió permiso para hacer una pequeña nota. Lucas, tras pensarlo mucho, aceptó con una condición:

—No quiero que esto sea solo sobre mí —dijo—. Quiero hablar de todos los que atienden mesas, limpian cuartos, cargan maletas. Los que se llevan los gritos y nunca salen en cámara. Si no, no tiene sentido.

El reportaje fue breve pero contundente. Mostraron el video original, la respuesta de Lucas, el comunicado del hotel. Y luego, lo más importante: lo dejaron hablar. Contó que trabajaba de valet mientras estudiaba, que estaba orgulloso de su uniforme, pero cansado de que muchos lo vieran como un estorbo. No pidió lástima, pidió límites.

La entrevista se compartió otra vez por redes. Pronto comenzaron a aparecer historias con el mismo tono: meseros contaban humillaciones, camareras relataban desplantes, choferes recordaban clientes que los trataban como muebles. Se creó un hashtag improvisado en varios idiomas, con un mensaje parecido: “No soy tu basura”. La gente necesitaba esa frase más de lo que nadie había calculado.

El Hotel Montecarlo, viendo el alcance, tomó una decisión inteligente. Empezó a capacitar a todo su personal, no solo en servicio al cliente, sino también en protocolos para detener abusos. Pegaron discretamente avisos en áreas internas: “Tienes derecho a trabajar sin ser humillado”. Para algunos, era la primera vez que leían algo así en su lugar de empleo.

Un par de semanas después, un cliente borracho intentó gritarle a una camarera del bar del lobby. La escena amenazaba con parecerse a la de Derrick. Pero esta vez, antes de que escalara, un supervisor se interpuso, le recordó las reglas del hotel y le ofreció la cuenta. El hombre, sorprendido, se retiró. Los empleados intercambiaron miradas: algo sí estaba cambiando.

Una tarde calurosa, mientras Lucas entregaba las llaves de un sedán familiar a una pareja agradecida, el supervisor se le acercó con un gesto serio.

—Tienes una visita —dijo—. Y… no te culparía si no quisieras verla.

Lucas frunció el ceño, confundido, hasta que vio el auto negro detenerse al borde de la zona de valets. Y lo vio bajar a él.

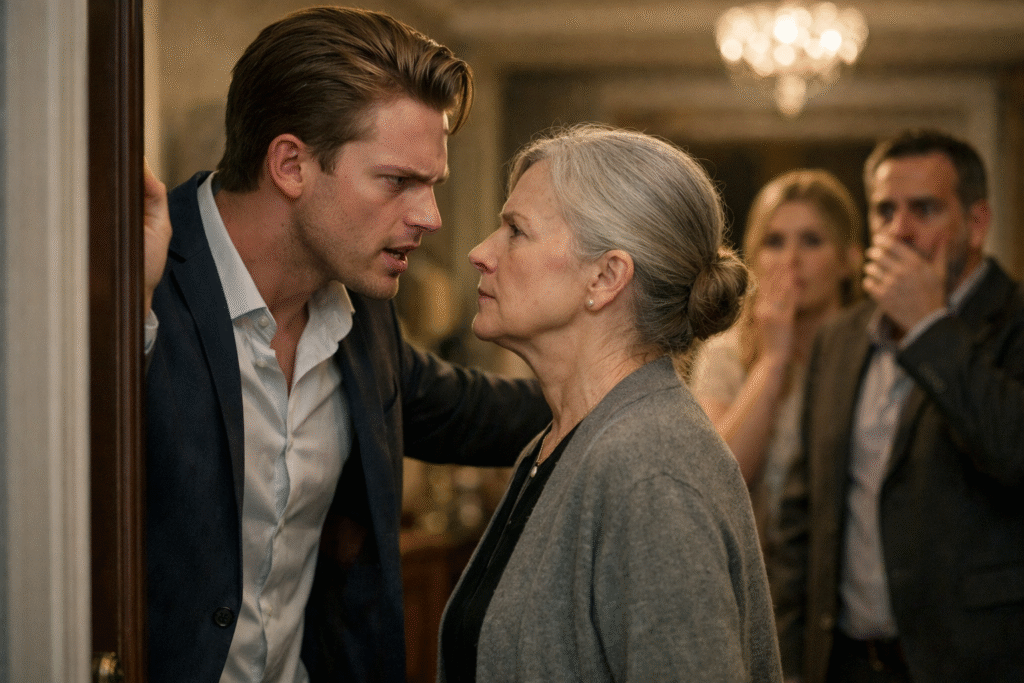

Derrick Stone estaba distinto. No llevaba traje caro ni gafas oscuras. Por primera vez, parecía un hombre normal que no sabía exactamente qué hacer con las manos. Miró alrededor como si el hotel entero pudiera saltarle encima. Caminó hacia Lucas con paso más lento del habitual, la boca apretada en una línea tensa.

—Vine sin cámaras —dijo, antes de que alguno de los dos saludara siquiera—. Nadie sabe que estoy aquí. Si quieres que me vaya, me voy.

Lucas lo estudió unos segundos. Podía sentir cómo los demás empleados los miraban desde lejos, con una mezcla de curiosidad y desconfianza.

—¿Para qué vino? —preguntó, sin rodeos.

Derrick tragó saliva, algo que seguramente no hacía a menudo en público.

—No espero que olvides nada —empezó—. Yo tampoco podría. Pero… vi todos los videos. No solo el mío. Vi cómo hablé. Cómo te apunté con el teléfono como si fueras un animal. Y… —hizo una mueca—, la verdad, me dio asco. De mí, no de ti.

Lucas no se movió, pero tampoco lo interrumpió.

—Siempre pensé que tratar así a la gente era normal, parte del paquete de “ser alguien importante” —continuó Derrick—. En mi círculo todos lo hacen. Nos reímos, hacemos chistes sobre los que atienden, los que estacionan, los que sirven. Pero ver mis palabras desde afuera fue como verme borracho sin haber tomado. No me gustó el tipo de hombre que vi.

No había justificaciones de estrés ni de “mal día”. Solo una incomodidad honesta, algo torpe.

—No sé si esto alcanza —dijo él, al fin—, pero… quería decirte que lo que hice estuvo mal. No solo porque se hizo viral. Aunque nadie hubiera grabado, siguió estando mal. A veces uno necesita vergüenza pública para darse cuenta de lo que ya estaba podrido adentro.

Lucas suspiró, sintiendo cómo se aflojaba un nudo. No el de la humillación, sino el del rencor que amenazaba con quedarse.

—No sé si puedo perdonarlo del todo —admitió—. Pero puedo decidir qué hacer con lo que pasó. Usted me vio como alguien que valía menos que su auto. Ahora yo me veo distinto. Y eso no va a cambiarlo usted, sino yo.

Derrick asintió lentamente.

—Supongo que es justo —dijo—. Yo no vine a pedir que me salvaras la reputación. Ya está lo suficientemente golpeada. Vine a darte las gracias por no haberte quedado callado. Porque si no me hubieras contestado ese día, probablemente seguiría siendo exactamente el mismo idiota, pero sin saberlo.

Lucas dejó salir una pequeña risa, sin quererlo.

—No suelo recibir las gracias por contestarle a alguien —murmuró—. Normalmente me cae un regaño.

Derrick sonrió apenas, cansado.

—No las merezco, pero igual las digo. Y… —sacó una tarjeta de su bolsillo, pero luego la guardó otra vez—, no voy a ofrecerte dinero. Sería repetir el patrón. Solo… intentaré ser mejor con la próxima persona que me atienda. Tal vez no lo logre siempre. Pero ahora ya no puedo fingir que no importa.

No hubo apretón de manos solemne ni abrazo cinematográfico. Solo un silencio breve en el que dos hombres totalmente distintos se reconocieron como humanos, con fallas, orgullo y posibilidades de cambio.

—Buen día, señor Stone —dijo Lucas, al final.

—Buen día, Lucas —respondió él. Y esta vez, su voz no llevaba veneno.

Derrick se marchó sin escándalo, en un auto discreto. No hubo motores rugiendo ni llantas chirriando. Solo un hombre saliendo de escena más pequeño que como había entrado, pero quizá un poco más real. Los empleados liberaron el aire que habían estado reteniendo. Lucas volvió a su podio, como si nada hubiera pasado… aunque todo hubiera pasado.

Esa noche, desde la azotea del estacionamiento, Lucas miró las luces de Las Vegas extenderse hasta donde alcanzaba la vista. Junto a él, el supervisor bebía café de un vaso de papel.

—No todos los días un cliente millonario regresa a disculparse —comentó el supervisor—. Puede que el mundo esté loco, pero a veces da segundas oportunidades.

Lucas sonrió, cansado.

—La que yo necesitaba me la di yo mismo el día que decidí hablar.

Semanas después, recibió un correo del programa de becas de la cadena hotelera: su solicitud para ayuda universitaria estaba aprobada. Eso significaba menos turnos dobles, más horas de estudio y un poco menos de ansiedad a fin de mes. Le temblaron las manos mientras llamaba a su madre para contárselo. Los gritos de alegría al otro lado de la línea hicieron que se le llenaran los ojos.

El tiempo pasó. Lucas siguió siendo valet, pero también se convirtió en estudiante casi de tiempo completo. En las charlas de inducción para nuevos empleados, su historia aparecía bajo el título “Manual de dignidad”. Nunca se la contaban como cuento de hadas, sino como ejemplo de algo que el hotel quería sostener: nadie puede comprar el derecho a humillarte.

Un día fue invitado a una mesa redonda sobre “trato humano en hostelería”. Se sentó junto a gerentes, psicólogos y expertos en servicio. Él no llevaba gráficos ni estadísticas. Solo contó cómo se sentía cuando alguien le arrojaba las llaves sin mirarlo a la cara. El auditorio guardó silencio. A veces, una voz honesta pesa más que cualquier PowerPoint.

Las cosas no se volvieron perfectas. De vez en cuando aparecía algún huésped soberbio, alguna mala cara, alguna orden lanzada como piedra. Pero ahora el ambiente era distinto. Los empleados ya no se sentían tan solos. Sabían que podían levantar la voz, que el hotel tenía un protocolo, que la historia de Lucas era un precedente, no una excepción.

Una noche, mientras recogía conos naranjas al final del turno, vio a un huésped hablarle mal a una compañera del valet, una chica nueva. El tono le resultó dolorosamente familiar. Lucas sintió el viejo fuego en el pecho. Se acercó, sin gritar, con la misma calma que había descubierto aquel día.

—Señor, aquí estacionamos autos, no tragamos insultos. Si quiere servicio, respete.

El hombre, quizá habiendo visto demasiados videos virales en su vida, se detuvo a tiempo. Murmuró una disculpa torpe y se metió al lobby sin más drama. La compañera de Lucas le sonrió, aliviada.

—Gracias —susurró—. Pensé que tenía que aguantarlo.

Lucas negó con la cabeza.

—Nadie tiene que aguantar que lo hagan sentir menos por trabajar —respondió—. Nunca más.

Esa noche, al guardar su uniforme y cambiarse por una camiseta sencilla, Lucas se miró en el espejo del vestidor. Seguía siendo el mismo chico de siempre: cansado, con ojeras, manos algo ásperas. Pero había algo distinto en su postura, en la manera en que sostenía su propia mirada. Ya no se veía como “solo un valet”.

Salió a la calle. Los autos de lujo seguían rugiendo, las luces del Strip seguían parpadeando, los turistas seguían persiguiendo fortuna. Pero Lucas caminó hacia la parada del bus con la certeza de haber descubierto algo que nadie le podría quitar: el valor de su propia dignidad. Esa que no se estaciona, no se compra, no se vende.

Y aunque al día siguiente tendría que volver a cargar maletas, recibir llaves y sonreír a desconocidos, lo haría sabiendo algo que siempre había sido cierto pero nunca se había permitido creer del todo: que su trabajo no definía cuánto valía como ser humano. Y que, aquella tarde en la entrada del Montecarlo, el mundo entero había tenido que escucharlo.