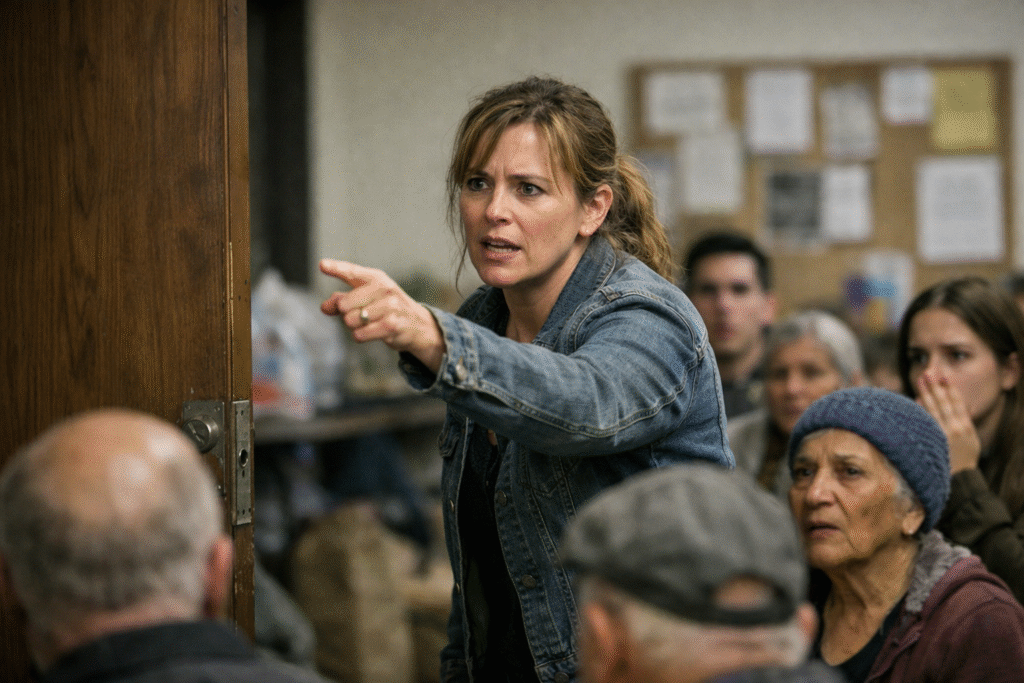

Carmen cerró la carpeta con suavidad, como si ese gesto fuera una llave. No respondió al grito con otro grito. Miró alrededor: las caras tensas, el hombre sin hogar inmóvil, el encargado aún con la mano en la puerta. Entonces dijo, despacio, para que cada sílaba llegara a todos: “Si hoy le negamos esto, mañana negaremos algo peor”.

El encargado soltó una risa breve, dura, de esas que buscan aliados. Nadie se la devolvió. Carmen alzó el reglamento interno, pero no como escudo: como evidencia. “Aquí dice acceso digno”, repitió, y el pasillo pareció encogerse. La palabra “digno” no sonó moralista; sonó técnica, contractual, imposible de ignorar.

El hombre, con pintura seca en los dedos, apretó su teléfono descargado como si guardara un secreto. No pedía más. Solo quería llamar. Carmen lo notó: la vergüenza no estaba en él; estaba en el sistema que lo obligaba a pedir permiso para ser humano. Y ese detalle, mínimo, cambió el clima. Algunos bajaron la mirada, no por culpa, sino por reconocimiento.

“¿Y si se quedan?”, masculló el encargado. “¿Y si vienen veinte más?” Carmen no discutió la cifra. Cambió el marco: “Si vienen veinte, significa que la necesidad ya existía. No la creé yo. La reveló tu grito”. Dijo “tu grito” sin insulto, como quien nombra un síntoma. La gente entendió que el problema no era el hombre, sino el miedo.

Una voluntaria, hasta entonces callada, dio un paso. No habló. Simplemente dejó una caja de botellas de agua sobre una mesa, con el cuidado de quien deposita una verdad. El sonido del cartón al tocar la superficie fue más contundente que cualquier discurso. El encargado miró esa caja como si fuera una amenaza. Carmen lo miró como si fuera una oportunidad.

El hombre susurró “gracias”, pero la palabra se quebró a la mitad, como si no estuviera acostumbrado a pronunciarla sin pagar algo a cambio. Carmen inclinó la cabeza, sin dramatismo. “Solo el baño y un enchufe”, recordó, haciendo visible la proporción: lo que se discutía era ridículo. Y sin embargo, el pasillo parecía un tribunal.

El encargado intentó recuperar control con burocracia. “Hay protocolos”. Carmen asintió. “Perfecto”, dijo. “Activemos el protocolo completo.” Fue ahí cuando él dudó. Carmen sacó su celular, no para grabar—para buscar un documento. La pantalla iluminó su rostro, y ese pequeño brillo pareció encender alarmas en los ojos del encargado.

“Desde enero”, dijo Carmen, “el centro firmó un anexo con la ciudad. Está en nuestra carpeta digital.” No levantó el tono. No necesitó. Varias personas se inclinaron instintivamente, como si la luz del teléfono fuera una linterna sobre algo escondido. El encargado tragó saliva. “Eso no aplica así”, respondió, demasiado rápido, delatándose.

Carmen abrió el PDF y leyó una línea en voz alta: obligación de permitir acceso a servicios básicos sin discriminación, especialmente cuando hay riesgo sanitario o familiar. “Riesgo familiar”, repitió, mirando al hombre. “Él necesita llamar a su hija.” La palabra “hija” atravesó el pasillo como un cable eléctrico. La gente dejó de escuchar por morbo y empezó a escuchar por humanidad.

El encargado quiso desacreditarlo. “Seguro es una excusa.” Carmen no lo defendió con sentimentalismo; lo defendió con hechos. “Entonces verifiquemos”, propuso. Se volvió hacia el hombre. “¿Nombre de tu hija?” Él lo dijo. “¿Número?” Lo dictó, con manos temblorosas. Carmen conectó el teléfono al cargador de recepción. El gesto fue simple y devastador.

Mientras la batería subía un uno por ciento, el pasillo contuvo la respiración. Un uno por ciento parecía nada; allí era esperanza medible. El encargado miró la pantalla como si ese número lo acusara. Carmen habló sin mirar al encargado, para que sonara como una norma y no como una pelea: “No estamos aquí para decidir quién merece un enchufe. Estamos aquí para sostener un mínimo”.

El hombre marcó. Sonó una vez. Dos. Nadie se movió. El encargado quiso interrumpir, pero una señora mayor—que había permanecido al fondo—levantó la mano en silencio, pidiendo quietud. El poder cambió de manos sin gritos. Carmen vio esa mano alzada y comprendió que el centro comunitario, por un instante, estaba siendo de la comunidad.

La llamada conectó. Se oyó una voz infantil diciendo “¿Papá?” El hombre cerró los ojos. Su rostro, agotado, se reordenó como si recordara su forma original. Y entonces Carmen giró lentamente hacia el encargado y pronunció una frase que no era amenaza ni sermón, sino sentencia administrativa: “Si cortas esto, no estás ‘manteniendo el orden’. Estás violando el contrato”.

El encargado abrió la boca, pero no salió nada coherente. La palabra “contrato” le había quitado el terreno donde le gustaba mandar: el de la ambigüedad. Carmen no disfrutó su ventaja; la usó. “¿Quieres que llame a la coordinadora municipal ahora mismo?”, preguntó con calma. No era pose. Era procedimiento. Y eso lo volvió más temible.

La niña al otro lado del teléfono hablaba rápido, asustada y feliz a la vez. El hombre respondía con frases cortas, como quien teme que la batería lo traicione. Carmen observó sus manos: no eran manos “peligrosas”, eran manos de alguien que alguna vez pintó paredes para ganarse la vida. Pintura seca, sí, pero también oficio. Nadie es solo su peor día.

El encargado intentó cambiar el objetivo: “Carmen, estás exponiendo al centro.” Ella lo miró directo, y por primera vez endureció la voz, apenas un grado. “No. Lo que expone al centro es tu reacción.” Luego bajó otra vez. “Si te preocupa la reputación, empieza por lo que hacemos cuando nadie nos graba.” Varias personas asintieron sin saber que lo hacían.

Un joven que esperaba asesoría laboral, con currículum en mano, dijo por fin: “Yo vine aquí porque me dijeron que ayudaban.” No era un ataque, era un recordatorio. El encargado lo fulminó con la mirada, pero ya no intimidaba igual. Carmen entendió que la autoridad del encargado dependía del silencio de los demás. Y ese silencio se había roto, no con violencia, sino con decencia.

La llamada terminó. El hombre bajó el teléfono y susurró “va a venir”. Carmen no preguntó quién. Lo supo: alguien vendría por él. Alguien lo estaba esperando. Ese detalle volvió todo más urgente: no era un “caso”. Era un vínculo vivo. Carmen se giró al encargado: “Ahora dime, ¿qué parte exacta de esto te asusta?”

El encargado apretó los dientes. “Se te van a venir todos encima”, repitió, como si fuera una profecía. Carmen no negó el riesgo. Lo aceptó y lo reencuadró. “Ojalá vinieran todos”, dijo. “Porque significaría que por fin confían en que aquí no los van a humillar.” La palabra “humillar” cayó pesada. Algunos recordaron humillaciones pasadas.

Entonces Carmen hizo algo que el encargado no esperaba: se responsabilizó. “Si hay consecuencias, serán para mí”, afirmó, mirando a los usuarios y voluntarios, no a él. Fue un acto de liderazgo real: ponerse delante sin pedir aplauso. El encargado buscó grietas. “Te puedo reportar.” Carmen asintió. “Hazlo. Y yo adjunto el anexo municipal.”

La voluntaria de las botellas habló por primera vez. “Yo también firmo lo que haga falta”, dijo. Otro voluntario agregó: “Y yo.” De pronto, la idea de “venirse encima” cambió de significado. Ya no era una amenaza de personas necesitadas; era la presencia de una comunidad despierta. El encargado retrocedió un paso sin moverse, como quien nota que perdió un piso.

Carmen abrió su carpeta, esta vez la física. Sacó una hoja con sellos. “Además”, dijo, “hoy hay inspección de accesibilidad en la zona.” No lo inventó: era un aviso real. El encargado palideció. No por culpa moral, sino por riesgo operativo. Carmen lo dejó claro: “No quiero hundirte. Quiero que el centro cumpla lo que prometió para existir.”

El hombre sin hogar se levantó despacio. No quería ser el detonante de un desastre. Carmen puso una mano suave en su antebrazo. “No te vayas”, dijo. “Ya hiciste lo más difícil: pedir algo básico sin rendirte.” Su voz no lo convirtió en víctima; lo convirtió en ciudadano. Y esa palabra—ciudadano—era la que el encargado no sabía administrar.

Una señora mayor, la de la mano alzada, avanzó. Miró a Carmen, luego al encargado. “Yo doné aquí”, dijo. “Y lo hice para esto, no para tus gritos.” El encargado intentó responder, pero su lenguaje de control no funcionaba frente a una donante real, con rostro real. Carmen entendió: el poder también tiene contabilidad, y la dignidad pesa.

Carmen respiró hondo y soltó, por fin, la frase que había estado guardando como último cerrojo: “No solo es el contrato con la ciudad. Es la condición para mantener el financiamiento.” Se oyó un murmullo. El encargado quedó inmóvil, como si acabaran de nombrar su punto ciego. Y Carmen añadió, sin triunfalismo: “Si quieres pelear, pelea con eso. No con un hombre que solo necesitaba un baño.”

El encargado miró alrededor buscando apoyo y no lo encontró. Entonces, en un intento desesperado, señaló al hombre: “¿Y si roba? ¿Y si…” Carmen lo cortó con precisión quirúrgica: “Si tienes evidencia, actúa. Si no, es prejuicio.” La palabra “evidencia” fue otra llave. El centro comunitario, por primera vez en mucho tiempo, sonó como un lugar serio. Y el pasillo, como un punto de inflexión.

El encargado se sostuvo del marco de la puerta. Sus ojos, antes furiosos, ahora parecían calcular. Carmen reconoció esa mirada: no era reflexión, era conveniencia. Aun así, la aprovechó. “Te doy una salida”, dijo. “Te disculpas, registramos el incidente, y ajustamos el protocolo para que nadie vuelva a pasar por esto.” No lo arrinconó; lo invitó a corregir.

Él soltó una frase tibia: “No quise…” Carmen no aceptó medias tintas. “Di la verdad: te salió así”, respondió. No con crueldad, con exactitud. “Lo que importa es lo que hagas ahora.” El pasillo esperó. Era un momento raro: todos sabían que una disculpa no arreglaba el mundo, pero también sabían que una disculpa pública puede cambiar un hábito.

El encargado miró al hombre, luego a Carmen. “Puedes usar el baño”, dijo, como si concediera un favor. Carmen lo corrigió al instante: “No es un favor. Es un derecho básico dentro de este espacio.” Esa distinción era el corazón de todo. El encargado apretó la mandíbula, pero asintió. Se notaba que odiaba perder el lenguaje con el que mandaba.

El hombre fue al baño con pasos lentos. Nadie lo siguió con la mirada como si fuera sospechoso. Eso, en sí, era una victoria silenciosa. Carmen se volvió a la fila de usuarios: “Gracias por esperar”, dijo. “Si alguien aquí necesita agua o cargar su teléfono, lo pedimos sin vergüenza.” No sonó a revolución; sonó a normalidad recuperada.

Una mujer joven, con bebé en brazos, levantó la mano. “Mi teléfono está al uno por ciento”, confesó. Carmen señaló el enchufe libre. “Adelante.” El encargado abrió la boca para protestar, y Carmen lo miró con una calma casi clínica. Él la cerró. El centro empezó a funcionar como debía: sin que la ayuda pareciera un delito.

Pero Carmen no se detuvo ahí. Sacó una libreta y anotó hora, testigos, contexto. No por paranoia, sino por profesionalismo. “Todo se documenta”, explicó a los voluntarios. “Cuando alguien grita ‘orden’, a veces significa ‘impunidad’.” Esa frase, dicha sin espectáculo, les dio un marco para el futuro. Muchos entendieron por qué ella tenía ojeras: porque sostenía estructura.

El encargado se acercó, más bajo. “¿Vas a reportarme?” Carmen lo miró sin disfrute. “Voy a reportar el hecho”, dijo. “Si te incluye, será por tus acciones, no por mi ánimo.” Le dejó un camino: “Si quieres, lo redactamos juntos.” Esa oferta era extraña: justicia con posibilidad de aprendizaje. Él no respondió, pero ya no podía fingir que nada pasó.

A los pocos minutos, llegó una supervisora del centro, atraída por los murmullos. Carmen le resumió la situación con precisión, sin adjetivos incendiarios. La supervisora miró el reglamento, miró el anexo municipal, miró al encargado. No hubo drama, hubo procedimiento. Y el procedimiento, cuando se aplica, es más contundente que cualquier discurso moral.

La supervisora pidió al encargado que la acompañara a la oficina. Antes de irse, él intentó salvar cara: “Yo solo intento mantener el orden.” Carmen no discutió. Solo devolvió la frase correcta: “El orden sin dignidad es solo control.” La supervisora no dijo “tienes razón”, pero su silencio fue un veredicto. La puerta de la oficina se cerró, ahora sin portazo.

En el pasillo, alguien soltó una risa nerviosa. No de burla: de alivio. Carmen sintió el temblor post-adrenalina en las manos. Lo ocultó apoyando la carpeta contra su pecho. Un voluntario le ofreció agua. Ella bebió un sorbo pequeño, como quien se permite existir. Luego miró a la gente: “Seguimos”, dijo. Y volvieron los turnos, pero con otra temperatura.

El hombre regresó del baño y se detuvo junto a Carmen. “No quería problemas”, murmuró. Carmen lo miró firme. “El problema ya estaba”, respondió. “Solo lo vimos.” Él bajó la mirada. “Mi hija… viene con su mamá. Me van a llevar a un refugio.” Carmen asintió. “Bien. Hoy empieza por una llamada. Mañana, por un plan.”

Carmen lo sentó de nuevo y le ofreció una hoja con recursos: refugios, clínica, asesoría legal. Sin prometer milagros. “Esto no te arregla la vida”, dijo con honestidad. “Pero te evita otra noche sin opciones.” Él tomó la hoja con cuidado, como si fuera frágil. La gente vio ese gesto y entendió algo: la ayuda no es grandiosa; es concreta.

Entonces sucedió lo inesperado: la señora donante pidió la palabra. “Quiero revisar a dónde va el dinero”, dijo en voz alta. El pasillo se tensó de nuevo, pero ya no por miedo. Por claridad. Carmen sintió que se acercaba un segundo clímax, más peligroso: cuando la compasión se vuelve auditoría. Y en ese terreno, muchos caen.

La supervisora regresó con expresión seria. Miró a Carmen y dijo: “Vamos a convocar reunión hoy mismo. Y sí, revisaremos protocolos… y cuentas.” El silencio que siguió fue distinto al primero: no era shock; era gravedad. Carmen comprendió que su “enchufe” había tocado algo más profundo. Y supo que, si todo salía a la luz, no sería suave.

Esa tarde, el centro comunitario se reunió en una sala pequeña, con sillas de plástico y una pizarra vieja. No hubo discursos inspiracionales. Hubo preguntas directas. La donante pidió estados de gastos. Un voluntario pidió registros de incidentes. Carmen pidió actualización de protocolos y capacitación obligatoria. La supervisora aceptó, pero su cara decía que esperaba encontrar algo peor que un grito.

El encargado llegó tarde, sin la arrogancia de la mañana. Traía una carpeta como quien trae una defensa. Cuando la donante preguntó por qué se negaban servicios básicos, él intentó una explicación genérica. Carmen no lo interrumpió. Lo dejó hablar hasta que su propia vaguedad se escuchó ridícula. Luego puso sobre la mesa el anexo municipal, abierto, con la cláusula marcada.

La supervisora pidió que se revisaran reportes anteriores. Aparecieron patrones: “personas ‘conflictivas’” expulsadas sin registro claro, “incidentes” sin testigos, decisiones tomadas siempre por la misma persona. Nadie dijo la palabra “abuso” al inicio, pero flotó. Carmen, crítica y precisa, dijo: “Esto no es un error aislado. Es un sistema de filtro basado en prejuicio y conveniencia.”

La donante hizo una pregunta que cortó el aire: “¿Cuántos fondos se asignan a higiene y servicios básicos?” El encargado respondió con una cifra. Carmen, sin triunfalismo, sacó un informe mensual y señaló una discrepancia. No acusó; mostró. La supervisora pidió comprobantes. El encargado sudó. En ese momento, el centro dejó de ser un lugar de caridad y se volvió un lugar de responsabilidad.

Afuera, el hombre esperaba a su hija. Cuando ella llegó, no corrió como en películas; caminó rápido, conteniendo emoción. Él se arrodilló con dificultad. Ella lo abrazó como si hubiera estado abrazando aire por meses. Carmen observó desde una distancia respetuosa. No sintió victoria; sintió sobriedad. Los finales felices no borran el daño, pero prueban que el daño no ganó.

Dentro de la sala, la supervisora anunció medidas inmediatas: acceso a baño y agua como norma, estación de carga visible, registro obligatorio de cualquier expulsión, revisión de contratos y finanzas. No era heroísmo; era reparación. Carmen pidió una cosa más: “Que el protocolo no dependa de la ‘buena voluntad’ de quien esté de turno.” Quería estructura, porque la estructura salva cuando el ánimo falla.

El encargado, acorralado por documentos, intentó convertirlo todo en malentendido. Carmen fue directa: “Un malentendido no produce patrón.” Su frase no buscaba aplauso, buscaba precisión. La donante añadió: “Si esto se confirma, retiro apoyo y lo publico.” De pronto, el encargado entendió el idioma que siempre respetó: consecuencias. Carmen lo lamentó por dentro, pero lo aceptó: a veces la ética entra por la puerta del presupuesto.

La supervisora lo suspendió temporalmente mientras se investigaba. No hubo gritos, solo un “por procedimiento”. El encargado salió con el rostro de alguien que pensó que mandar era eterno. Carmen no lo celebró. Se quedó sentada, revisando notas, porque sabía que el vacío de poder también puede ser peligroso. “Ahora hay que cuidar el cambio”, murmuró un voluntario. Carmen asintió: lo difícil empezaba después.

Esa noche, Carmen se quedó tarde para llamar a otras organizaciones y coordinar apoyo. No estaba eufórica. Estaba cansada, pero era un cansancio limpio. Recibió un mensaje de la madre de la niña: “Gracias. Mañana iremos al refugio y a la clínica.” Carmen respondió con dos líneas y un número de contacto. Nada de promesas. Solo pasos. La esperanza sostenible no es un discurso; es logística.

Al día siguiente, la estación de carga estaba instalada con un letrero simple: “Uso gratuito. Prioridad: emergencias.” La gente la miraba como si fuera algo extraordinario, y eso era lo más triste. Carmen reunió al equipo y dijo: “Si esto parece extraordinario, es que normalizamos la crueldad.” Luego corrigió: “Hoy empezamos a normalizar lo básico.” Nadie aplaudió. Trabajaron.

Semanas después, la auditoría reveló desvíos menores, pero suficientes para explicar la resistencia a “precedentes”. No era solo miedo a la gente; era miedo a la transparencia. La supervisora reestructuró funciones y estableció supervisión externa. El centro no se convirtió en utopía, pero dejó de ser un peaje. Carmen aprendió algo incómodo: la compasión sin control puede ser usada por oportunistas.

El hombre consiguió cama en un programa transitorio. No “salió de la calle” como un titular milagroso; avanzó dos pasos, retrocedió uno, avanzó tres. Carmen lo acompañó en lo que pudo: formularios, citas, recordatorios. Cuando él recaía en silencio, ella insistía sin humillarlo. La niña volvía algunos sábados con dibujos. Cada dibujo era un contrato emocional más fuerte que cualquier PDF.

Un día, la niña le preguntó a Carmen: “¿Por qué lo ayudaste?” Carmen no dijo “porque soy buena”. Dijo la verdad útil: “Porque nadie mejora cuando lo tratan como si estorbara.” La niña frunció el ceño, pensando. “Entonces hay que tratarlo como persona”, concluyó. Carmen sonrió apenas. A veces el cambio real no ocurre en reuniones, sino en frases que un niño decide llevarse.

En un nuevo turno, alguien volvió a entrar pidiendo “solo el baño y un enchufe”. Un voluntario joven miró a Carmen, buscando permiso. Carmen negó con la cabeza, con calma: no hacía falta permiso. El voluntario sonrió al recién llegado y dijo: “Claro.” Y el centro, por fin, sonó como debía: no como un lugar donde se decide quién merece, sino como un lugar donde se cumple lo mínimo para que la vida no se rompa más.

Y si alguien preguntaba qué respondió Carmen aquel día que dejó el pasillo en silencio, la respuesta no era una frase brillante para redes. Era una verdad incómoda, útil, que desarma a los que mandan por miedo: “Si ayudar con lo básico te parece peligroso, no temes a la gente. Temes a que el centro tenga que ser, por fin, lo que dice que es.”