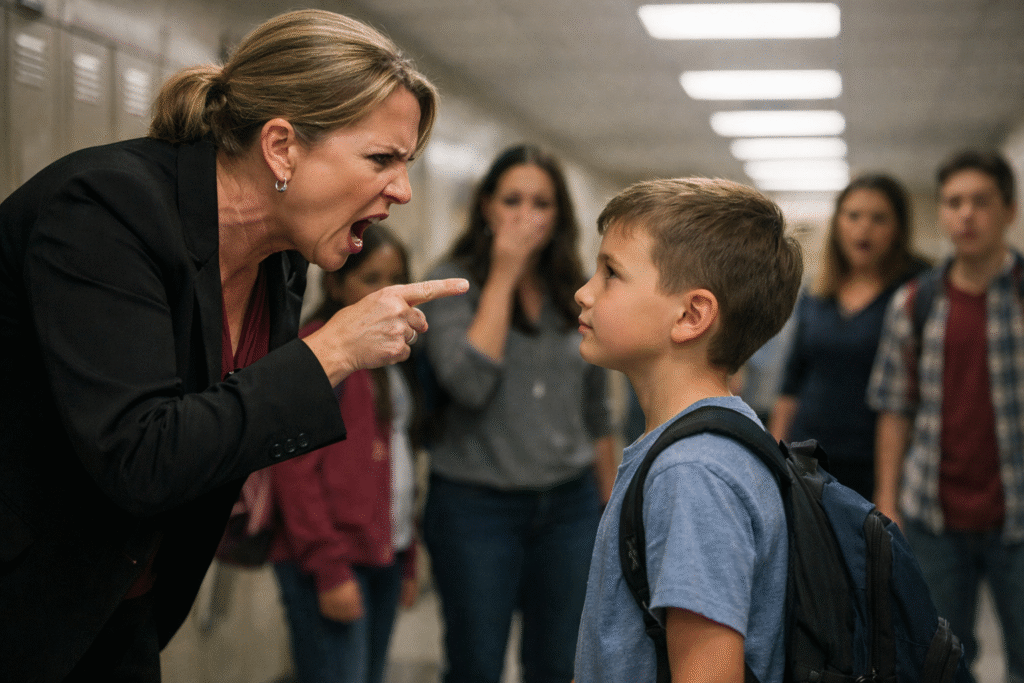

El silencio del pasillo no fue un silencio normal; fue uno de esos silencios que te muerden el pecho. La subdirectora Caldwell parpadeó, como si el aire se hubiera vuelto más pesado, y Noah sintió que todos respiraban esperando permiso.

Noah no levantó la voz. No buscaba ganar. Solo apretó la tira de su mochila y dijo, con una claridad que no parecía de diez años, que hablar de esperanza no era atacar a nadie; era sobrevivir.

La frase cayó como una moneda en agua profunda. Un maestro dejó escapar un suspiro, y una estudiante, con una carpeta azul, se tapó la boca. Caldwell miró alrededor, sintiendo que los ojos ahora también la examinaban a ella.

“En esta escuela no se promueve religión”, dijo al fin, pero su tono ya no era un grito; era una defensa. Noah asintió despacio, como si entendiera la regla, y aun así la tristeza le brilló en las pestañas.

“Yo no promuevo”, respondió. “Yo cuento lo que me pasa cuando me asusto.” El pasillo pareció inclinarse hacia él. Incluso el conserje, que empujaba un carrito, se detuvo con la escoba suspendida.

La subdirectora apretó su carpeta contra el pecho. En la portada decía “Política de Neutralidad”, letras grandes. Noah vio esa palabra como si fuera una puerta cerrada. Neutralidad sonaba bien hasta que te dejaban afuera llorando.

Caldwell ordenó: “A mi oficina. Ahora.” La palabra “ahora” quiso ser un martillo, pero se quebró a mitad del golpe. Noah caminó sin prisa, como quien ya ha aprendido que correr no cambia el destino.

Detrás, algunos alumnos sacaron teléfonos, con la ansiedad moderna de capturar lo que no entienden. Una maestra murmuró “guarden eso”, pero el brillo de las pantallas ya había mordido el momento, volviéndolo historia.

En la oficina, el aire olía a marcador y café frío. Caldwell se sentó con espalda recta, y Noah quedó de pie. Había diplomas en la pared y una foto de equipo de fútbol, sonrisas que parecían de otro mundo.

“¿Quién te enseñó a decir esas cosas?” preguntó, como si la ternura fuera una conspiración. Noah tragó saliva. Pensó en su mamá, en su voz suave contando cuentos cuando la fiebre la hacía temblar.

“Nadie”, dijo. “Solo… cuando ella está en el hospital, yo hablo con Dios para no sentir que la cama se vuelve un agujero.” La palabra “agujero” salió sincera, sin dramatismo, y eso fue lo que más dolió.

Caldwell miró hacia la ventana. Afuera, el recreo seguía, risas y pelotas, un universo donde la enfermedad no interrumpía. Por un segundo, la subdirectora pareció más vieja. Luego se endureció otra vez.

“Tu tarea es personal, sí, pero la escuela debe proteger a todos”, insistió. Noah asintió. “¿Y quién me protege a mí cuando tengo miedo?” preguntó, sin desafío, como una duda que no lo dejaba dormir.

La subdirectora abrió un cajón y sacó un formulario. “Advertencia”, leyó. Su mano titubeó, como si el bolígrafo pesara más de lo normal. Noah vio la punta acercarse al papel y le temblaron los dedos.

En ese instante, tocaron la puerta. Era la maestra Harris, cabello recogido y ojos cansados de corregir exámenes. “Disculpe”, dijo, “pero necesito hablar. Esto se está saliendo de control en el pasillo.”

Caldwell frunció el ceño. “¿A qué se refiere?” Harris respiró hondo. “Hay estudiantes grabando. No es chisme; es una escena. Y Noah no estaba predicando, estaba explicando una emoción humana.”

La palabra “humana” fue una grieta. Noah sintió que algo, pequeñito, se abría. Caldwell apretó la mandíbula. “La emoción se puede expresar sin referencias religiosas”, dijo, como si la solución fuera reemplazar una palabra.

Harris se inclinó un poco. “Para algunos, esa palabra es su forma de decir ‘no estoy solo’. Si lo castigamos por eso, el mensaje no será neutral. Será ‘calla lo que te sostiene’.”

Caldwell miró a Noah como si lo viera por primera vez, no como caso, sino como niño. Noah no aprovechó; solo sostuvo la mirada, quieto. Había aprendido en el hospital que a veces el silencio es la forma más fuerte de hablar.

La subdirectora dejó el bolígrafo sobre el escritorio. “Noah, ve a clase. Esto queda pendiente”, dijo. La palabra “pendiente” sonó como un gancho. Noah salió, y el pasillo lo recibió con miradas pegajosas.

Cuando cruzó, Mateo, un compañero de ciencias, le tocó el hombro. “Oye… lo que dijiste… mi abuelo murió el año pasado. Yo también hablo con Dios a veces”, confesó, avergonzado y aliviado.

Noah sintió un calor extraño: no era alegría, era compañía. “No tienes que decirlo si no quieres”, le susurró. Mateo asintió, y por primera vez el pasillo no pareció una jaula sino un puente.

Pero la calma duró poco. Esa tarde, un correo masivo llegó a padres: “Incidente relacionado con expresión religiosa. Se investigará conforme a políticas.” La palabra “incidente” convirtió a Noah en problema, y el miedo volvió a morder.

En casa, la abuela de Noah leyó el correo en voz alta. Sus manos temblaban. “No pueden hacerte esto”, dijo, indignada. Noah no respondió. Miró la silla vacía donde su mamá solía sentarse a revisar tareas.

Esa noche fueron al hospital. La madre, Elena, tenía la piel pálida y una sonrisa valiente que se esforzaba por quedarse. Noah se acercó a su cama, escondiendo el correo como quien esconde una herida nueva.

Elena notó la sombra en su cara. “¿Qué pasó, amor?” preguntó. Noah quiso mentir, pero la mentira le raspó la garganta. Entonces se lo contó, con palabras pequeñas, como si así doliera menos.

Elena cerró los ojos un segundo. Luego tomó la mano de Noah con fuerza sorprendente. “No estás mal por hablar de lo que te sostiene”, dijo. “Solo tienes que aprender a decirlo con amor, incluso cuando te griten.”

Noah asintió, y sintió lágrimas caerle calientes. “Pero… tengo miedo de que me castiguen”, murmuró. Elena le acarició los dedos. “El miedo no decide por ti. Tú decides qué haces con él.”

Al salir del hospital, el cielo estaba oscuro y quieto. En el estacionamiento, la abuela recibió una llamada. Su cara cambió. “Es la escuela”, susurró. Noah se quedó helado, como si el aire se hubiera vuelto vidrio.

La voz del otro lado no era Caldwell. Era el director, el señor Whitman. “Necesitamos una reunión mañana temprano”, dijo con formalidad. “Es importante que vengan. Hay… presión.” Esa palabra sonó como un trueno lejano.

Noah colgó la mirada hacia el suelo. La abuela lo abrazó con fuerza. “Sea lo que sea, lo enfrentamos juntos”, prometió. Noah quiso creerle, pero en su cabeza ya veía una puerta cerrándose con llave.

Esa noche, en su cuarto, Noah abrió su cuaderno. Pensó en arrancar la página con la frase de Dios. Sus dedos dudaron. Luego escribió abajo, con letra temblorosa: “Si me quitan las palabras, ¿qué me queda?”

Y cuando apagó la luz, el celular de la abuela vibró otra vez. Un número desconocido. Ella atendió. Escuchó en silencio. Al colgar, se quedó pálida. “Noah”, dijo, “esto ya llegó a las redes.”

En la pantalla, un video del pasillo tenía miles de reproducciones. Los comentarios eran un río revuelto: apoyo, burla, furia. Noah sintió que su vida se había convertido en espectáculo, y el estómago se le hizo piedra.

La abuela tomó aire. “Mañana hablarán contigo como si fueras adulto”, le advirtió. Noah apretó el cuaderno contra el pecho. “Entonces mañana voy a intentar ser valiente”, respondió, sin saber que el verdadero golpe aún no llegaba.

La mañana de la reunión, la escuela parecía la misma, pero Noah notó detalles nuevos: el guardia mirando más fijo, el murmullo más rápido, la recepción con una sonrisa congelada. Todo era normal, excepto la tensión escondida.

En la sala de conferencias estaban el director Whitman, Caldwell y una asesora del distrito, la señora Pierce, con una tablet brillante. Nadie ofreció galletas. Ese detalle mínimo le dijo a Noah que no era una charla amable.

Whitman habló primero, voz suave de administrador. “Noah, sabemos que pasas por un momento familiar difícil”, dijo, como si la compasión pudiera amortiguar un castigo. “Pero debemos mantener la escuela libre de proselitismo.”

“No hice proselitismo”, respondió Noah. Su voz no tembló, y eso sorprendió a todos, incluso a él. “Escribí una frase en una tarea personal. No se la pegué a nadie. No le pedí a nadie que creyera.”

Pierce deslizó la tablet y mostró un recorte de la política. “La expresión estudiantil es permitida, pero debe evitar perturbar el ambiente educativo”, explicó. Noah sintió rabia, porque el ambiente se perturbó cuando lo gritaron, no cuando escribió.

La abuela intervino, firme. “¿Van a sancionar a un niño por decir que tiene esperanza?” Whitman se aclaró la garganta. “Estamos evaluando consecuencias educativas, no punitivas”, dijo, frase que sonaba a castigo maquillado.

Caldwell evitaba mirar a Noah. Cuando lo hizo, sus ojos no tenían odio; tenían miedo. Miedo de equivocarse, miedo de titulares, miedo de superiores. Noah entendió eso, y aun así no dejó de doler.

“Hay llamadas”, admitió Whitman. “Padres molestos. Otros apoyando. El distrito quiere evitar demandas.” La palabra “demandas” cayó pesada. Noah sintió que su dolor familiar se había convertido en asunto legal, y eso le pareció absurdo.

Pierce propuso: “Podemos pedirle que rehaga la tarea sin referencias religiosas.” La abuela alzó las cejas. “¿Y si hubiera escrito ‘mi mamá me da fuerza’?” preguntó. Pierce dudó. “Eso sería distinto”, dijo, sin convencer.

Noah respiró profundo, como le enseñó Elena. “Mi mamá también me da fuerza”, dijo. “Pero está enferma. Y cuando no puede, yo necesito algo más. No para pelear. Para seguir siendo un niño.”

La frase “seguir siendo un niño” rompió algo en el director. Whitman bajó la mirada. Pierce se mantuvo dura, pero Caldwell parpadeó rápido, como si contuviera lágrimas que no se permitía.

De pronto, alguien tocó la puerta. Era Mateo, acompañado por su padre. “Perdón”, dijo el padre, “pero me llamaron de la oficina porque mi hijo mencionó el tema. No voy a quedarme afuera.”

Mateo temblaba. “Yo… yo grabé el video”, confesó mirando al suelo. “No para hacer daño. Fue… porque me dio orgullo verlo hablar.” Noah lo miró sorprendido. El orgullo es una palabra que rara vez acompaña un regaño.

Pierce frunció el ceño. “Eso complica todo”, murmuró. El padre de Mateo se adelantó. “Lo complica porque ustedes lo volvieron conflicto. Mi hijo solo vio a un niño expresarse. ¿Desde cuándo eso es peligroso?”

Whitman alzó las manos, intentando calmar. “Por favor. Estamos buscando una solución.” La abuela se inclinó hacia Noah. “Habla desde el corazón”, susurró. Noah tragó saliva y eligió sus palabras como quien elige un vendaje.

“Si ustedes me obligan a borrar esa frase”, dijo Noah, “me están diciendo que mi forma de no quebrarme es inapropiada. Y entonces… cuando otro niño tenga miedo, va a aprender a callarse.”

Silencio. Pierce apretó los labios. Caldwell se acomodó en la silla, inquieta. Whitman se quedó mirando la mesa, como si allí hubiera una respuesta escondida entre las vetas de la madera.

El director carraspeó. “Noah, ¿estarías dispuesto a agregar una nota aclarando que es tu creencia personal y que respetas las de los demás?” Noah parpadeó. No era perfecto, pero era un puente. Asintió lentamente.

La abuela exhaló, pero Pierce todavía dudaba. “Aun así, hay quienes dirán que permitimos religión en el aula.” El padre de Mateo respondió: “Permitieron a un niño llorar en público. Eso sí lo permitieron.”

Caldwell se estremeció. Noah la miró y, por primera vez, vio vergüenza. Ella dijo en voz baja: “No quise humillarte.” Noah no sonrió. “Pero lo hiciste”, respondió, sin crueldad. La verdad salió como una luz blanca.

Whitman propuso un acuerdo: no habría sanción disciplinaria, pero sí una conversación con el salón sobre expresión respetuosa. Pierce aceptó a regañadientes. La abuela quiso celebrar, pero Noah sentía que el daño ya había dejado marca.

Al salir, el pasillo lo recibió con un ruido diferente: no gritos, sino susurros que lo seguían. Algunos lo miraban como héroe; otros, como problema. Noah entendió que ambas etiquetas eran jaulas.

En el almuerzo, una niña llamada Lila se acercó con ojos nerviosos. “Yo soy musulmana”, dijo, casi en secreto. “A mí me han dicho cosas. Lo que hiciste… me hizo sentir menos sola.” Noah se quedó quieto, sorprendido.

“Yo no quería que nadie peleara”, dijo Noah. Lila asintió. “No peleaste. Solo no te escondiste.” Esas palabras le quedaron resonando, porque no sabía que no esconderse podía ser un acto que ayudara a otros.

Esa tarde, Whitman anunció una asamblea para “reafirmar respeto y diversidad”. La frase sonó bonita, pero Noah sintió un escalofrío. Las asambleas son escenarios. Y él ya sabía lo que se siente ser tema de conversación pública.

En casa, la abuela recibió más mensajes. Algunos de apoyo, otros amenazantes. Una mujer desconocida escribió: “Tu nieto trae religión a la escuela, lo denunciaré.” La abuela apagó el teléfono con rabia contenida.

Noah volvió al hospital y encontró a Elena más débil. Ella sonrió apenas. “Escuché que fuiste valiente”, dijo. Noah abrió los ojos. “¿Cómo supiste?” Elena señaló la tablet del cuarto: el video había llegado hasta allí.

Noah se acercó a su cama, avergonzado. “Mamá, ahora todos opinan de mí.” Elena le apretó la mano. “Que opinen. Tú recuerda por qué hablaste. No por likes. Por amor. Por miedo. Y por esperanza.”

Noah tragó lágrimas. “Tengo miedo de la asamblea”, confesó. Elena respiró con esfuerzo. “Entonces ve y di una cosa verdadera. Una sola. Las verdades pequeñas cambian habitaciones grandes.”

Al salir del hospital, Noah miró el cielo y se sintió diminuto. Pero en su bolsillo, el cuaderno pesaba como un talismán. Esa noche escribió: “Mañana diré una verdad. Aunque me tiemble la voz.”

La mañana de la asamblea, el gimnasio estaba lleno. Sillas plegables, micrófono, pancarta de “Respeto”. Noah vio la tarima y sintió que el suelo se alejaba. Y entonces, Pierce se le acercó y susurró: “Tú hablarás.”

Noah se quedó helado. “¿Yo?” preguntó, con la garganta seca. Pierce asintió como si fuera obvio. “Será bueno que todos te escuchen. Controlará la narrativa”, dijo, y esa frase le sonó a jaula otra vez.

Caldwell apareció, nerviosa. “Noah… yo…”, empezó. Él no la dejó terminar. “¿Me van a usar para arreglar lo que rompieron?” preguntó bajito. Caldwell no tuvo respuesta. Solo bajó la mirada, derrotada.

El micrófono hizo un chillido. Whitman llamó al orden. Noah subió los escalones sintiendo que cada paso era más alto que el anterior. Frente a él, cientos de ojos. Y en la primera fila, Mateo y Lila lo miraban, esperando.

Noah sostuvo el papel que le habían dado, un discurso “seguro”. Lo leyó y sintió que no era suyo. Entonces levantó la vista, soltó el papel, y respiró profundo. Sabía que, si decía su verdad, todo cambiaría.

El gimnasio se quedó quieto cuando Noah dejó caer el discurso preparado. El papel aterrizó como una pluma, pero el gesto sonó como un portazo. Whitman tensó la sonrisa. Pierce frunció el ceño. Noah se acercó al micrófono.

“Me dieron palabras para decir”, comenzó, “pero esas palabras no me conocen.” Un murmullo recorrió las gradas. Noah tragó saliva. “Yo solo escribí lo que me ayuda cuando me asusto. No estaba tratando de cambiar a nadie.”

Los estudiantes se movieron en sus asientos. Unos padres, al fondo, cruzaron brazos. Noah siguió, más firme. “Cuando mi mamá está enferma, yo siento que el mundo se rompe un poquito. Y yo… no sé arreglar el mundo.”

Caldwell cerró los ojos, como si cada frase le devolviera el grito del pasillo. Noah la miró un segundo y volvió al frente. “Por eso escribí sobre Dios. Porque me hace sentir que alguien sostiene los pedacitos.”

Elena, desde el hospital, no podía estar allí. Noah lo recordó y el dolor lo hizo más valiente. “Si a ti te sostiene otra cosa, está bien”, dijo. “Una canción, tu familia, tu fe, tu ciencia. Solo… no te rías del sostén de otro.”

El gimnasio respiró al mismo tiempo, como una ola. Mateo se secó una lágrima rápido. Lila apretó su pañuelo. Noah continuó: “Yo aprendí que callarme me haría más pequeño. Y yo ya me siento pequeño cuando mi mamá no está.”

Pierce levantó una mano, insinuando cortar. Whitman la detuvo con un gesto mínimo. El director entendió que interrumpir a un niño frente a todos sería gasolina. Noah aprovechó el hilo y lo sostuvo con las dos manos.

“Cuando me gritaron en el pasillo”, dijo Noah, “sentí vergüenza. Como si tener esperanza fuera una falta.” Caldwell se encogió. Noah no la atacó. “Y luego pensé: ¿cuántos niños se tragaron sus palabras por miedo?”

El silencio se hizo más profundo. Una madre en la segunda fila bajó la mirada, como si recordara a su propio hijo. Un padre carraspeó, incómodo. Noah siguió: “Yo no quiero que esta escuela sea un lugar donde uno se esconda.”

De pronto, una voz desde las gradas gritó: “¡La escuela no es iglesia!” Fue un adulto, molesto. El gimnasio se tensó. Noah se quedó quieto un segundo, y cuando respondió, lo hizo con respeto que desarmaba.

“Yo sé”, dijo. “Por eso no vine a predicar. Vine a pedir que no me humillen por escribir una frase personal.” La palabra “humillen” flotó y se pegó en paredes invisibles. Nadie pudo fingir que no la escuchó.

Whitman se levantó lentamente. “Gracias, Noah”, dijo con la voz más humana que le había oído. Noah asintió, y antes de bajar, agregó: “Solo quiero volver a ser estudiante. No un problema. Ni un símbolo.”

El aplauso empezó tímido, como una lluvia que no sabe si es bienvenida. Luego creció. No era un aplauso de victoria; era uno de reconocimiento. Incluso algunos que no estaban de acuerdo aplaudían por la valentía, aunque les doliera.

Al bajar de la tarima, Caldwell lo detuvo con manos temblorosas. “Lo siento”, dijo al fin, sin discursos. Noah la miró. “Yo también”, respondió. No porque fuera culpable, sino porque sabía que el dolor hace torpes a los adultos.

Pierce tomó el micrófono e intentó recuperar control. Habló de “inclusión” y “normas”. Pero el gimnasio ya había visto una verdad más fuerte que cualquier protocolo. Los estudiantes no escuchaban igual. Los padres tampoco.

Después de la asamblea, en el pasillo, un grupo de alumnos rodeó a Noah. Algunos querían selfies. Otros querían agradecer. Noah se sintió abrumado. Mateo lo rescató. “Vamos a la biblioteca”, propuso, como si fuera refugio.

En la biblioteca, el silencio olía a papel viejo y calma. Lila se unió. “Hoy no fuiste solo cristiano”, le dijo. “Fuiste alguien que pidió respeto.” Noah se sentó, agotado. “Solo dije lo que me dolía”, murmuró.

La bibliotecaria, señora Grant, les llevó agua. “Las palabras pueden incendiar o iluminar”, comentó. Noah la miró. “Yo no quería incendiar”, dijo. Grant sonrió suave. “A veces la luz parece fuego para quien vive en sombras.”

Esa tarde, Whitman envió otro correo, diferente al primero. Esta vez hablaba de “derechos de expresión” y “ambiente seguro para todos”. No mencionó demandas. Mencionó humanidad. La abuela lo leyó y soltó un llanto que llevaba semanas guardando.

Pero el mundo no cambia de golpe. Al día siguiente, un estudiante empujó a Noah en el comedor y murmuró: “Fanático.” Noah casi cayó. El viejo miedo volvió. Miró alrededor buscando un adulto, y vio a Caldwell acercándose.

Caldwell se interpuso. “Aquí no”, dijo firme al agresor. Luego miró a Noah con una seriedad nueva. “Si alguien te acosa, me lo dices. No para castigarlo solamente. Para que esto no se repita.” Noah asintió, sorprendido.

En casa, la abuela recibió una carta del distrito: “Se revisarán capacitaciones para el personal.” No era una disculpa oficial, pero era un cambio concreto. Noah entendió que a veces la justicia llega en pasos pequeños, no en truenos.

Esa noche, en el hospital, Elena estaba más pálida, pero sus ojos brillaron cuando Noah entró. “Me contaron”, susurró. Noah se sentó junto a ella. “Dije una verdad pequeña”, respondió, recordando sus palabras.

Elena sonrió con esfuerzo. “¿Y te tembló la voz?” Noah asintió. “Sí.” Elena apretó su mano. “Entonces fue verdad de la buena.” Noah tragó lágrimas y apoyó la frente en la sábana, como si quisiera guardar ese calor.

El médico entró con expresión seria. La abuela se levantó rápido. Noah sintió un golpe frío. El médico habló de resultados, de opciones, de palabras técnicas. Noah solo entendió una cosa: la batalla seguía, y no era justa.

Esa noche, Noah volvió a casa sin su mamá. No porque hubiera muerto, sino porque el hospital se la quedaba, como si el mundo la tuviera en préstamo. Noah miró su cuaderno y escribió: “Ser valiente no cura a nadie. Pero acompaña.”

Al día siguiente, en la escuela, Whitman lo llamó a la oficina. Noah pensó que era otro problema. Pero el director le entregó un sobre. “Carta para tu mamá”, dijo. “De estudiantes. De maestros. Incluso de Caldwell.”

Noah abrió el sobre y vio páginas con dibujos, mensajes, promesas de orar o de pensar o de acompañar, cada quien a su manera. Noah sintió que el corazón se le partía y se le pegaba al mismo tiempo.

Cuando llevó el sobre al hospital, Elena lo tocó como si fuera algo sagrado. “Mira lo que hiciste”, susurró. Noah negó con la cabeza. “No hice”, dijo. “Solo hablé.” Elena sonrió. “A veces hablar es hacer.”

Pero esa misma tarde, un noticiero local pidió entrevistar a Noah. La abuela se negó. “Él no es contenido”, dijo. Noah agradeció en silencio. Ya sabía que la fama es una lámpara que quema si te acercas demasiado.

Aun así, la presión volvió de otra forma: cartas al distrito, reuniones de padres, discusiones en redes. Whitman parecía cansado. Caldwell parecía decidida. Noah parecía más grande, y eso lo asustaba, porque él quería seguir jugando, no liderando.

Una tarde, Lila le entregó una pulsera tejida. “Para cuando sientas que el mundo te mira”, explicó. Noah se la puso. Mateo le regaló un lápiz nuevo. “Para que no dejes de escribir”, añadió. Noah respiró, sostenido.

Y entonces llegó el mensaje que Noah temía desde hacía semanas. El doctor pidió hablar “con calma”. La abuela palideció. Noah caminó por el pasillo del hospital sintiendo que cada paso era una despedida anticipada.

Elena lo esperaba con ojos cansados pero claros. “Ven”, dijo, abriendo los brazos. Noah se acercó, temblando. Elena tomó aire y soltó una frase que cayó como piedra y pluma a la vez: “Amor… tenemos que prepararnos.”

Noah sintió que la palabra “prepararnos” era un precipicio. Quiso taparse los oídos, pero no lo hizo. Se quedó allí, pegado a la cama, escuchando a su mamá explicar con calma imposible que su cuerpo estaba cansado.

“¿Te vas a morir?” preguntó Noah, sin rodeos, porque los niños no saben adornar el dolor. Elena tragó saliva. “Algún día, sí”, respondió. “Pero hoy estoy aquí. Y hoy quiero darte algo que no te puedan quitar.”

Noah lloró en silencio, como si el llanto fuera una forma de no romperse del todo. Elena le limpió las lágrimas con dedos fríos. “Mira”, dijo, “cuando hablaste en la escuela, no defendiste una palabra. Defendiste tu derecho a sentir.”

Noah negó con la cabeza. “Yo solo quería que me dejaran escribir”, susurró. Elena sonrió, triste. “Eso es más grande de lo que crees.” Luego señaló su cuaderno. “Prométeme que seguirás escribiendo cuando yo no pueda leerte.”

Noah apretó el cuaderno. “Lo prometo”, dijo, y sintió que la promesa era un hilo amarrándolo a un futuro que le daba miedo. Elena cerró los ojos un instante. “Y prométeme algo más: no uses tu fe para pelear, úsala para amar.”

La abuela se quedó al lado, con manos entrelazadas. El médico habló de cuidados, de tiempo incierto, de posibilidades pequeñas. Noah escuchaba como desde lejos, porque su mente se agarraba a una sola imagen: la silla vacía en casa.

Al día siguiente en la escuela, Noah caminó más lento. Los pasillos ya no eran escenario, eran rutina, pero la rutina se sentía frágil. Caldwell lo detuvo antes de entrar al salón. “¿Cómo está tu mamá?” preguntó, sincera por fin.

“No lo sé”, respondió Noah. Caldwell respiró hondo. “Si necesitas salir de clase, lo haces. Sin permiso. Yo me encargo.” Noah la miró sorprendido. Ese gesto no arreglaba el pasado, pero le daba un lugar seguro al presente.

En el salón, la maestra Harris inició una conversación sobre respeto. No habló de Dios ni de política. Habló de palabras que salvan. “Cada quien trae su propia linterna”, dijo. “La regla es no apagar la de otro.”

Mateo levantó la mano y habló de su abuelo. Lila habló de su comunidad. Otros hablaron de música, de terapia, de deportes, de ciencia. Noah escuchó y entendió que su historia había abierto una puerta para muchas historias.

Esa tarde, Noah volvió al hospital con una mochila diferente: traía cartas, dibujos, y una grabación de su clase diciendo “te acompañamos”. Elena lloró al escucharlo. “No sabía que un pasillo podía cambiar tanto”, murmuró.

Noah se sentó y le leyó su cuaderno. No leyó sermones. Leyó escenas: el casillero, el grito, el silencio, la asamblea. Elena sonrió entre lágrimas. “Eso”, dijo, “es tu voz. Tu voz no necesita permiso.”

Pasaron días que se sentían largos. Elena tenía momentos buenos y momentos oscuros. Noah aprendió a medir el tiempo por respiraciones y por sonrisas. En la escuela, algunos seguían criticando, pero ahora eran menos valientes para hacerlo en voz alta.

Una mañana, Whitman anunció un nuevo programa: “Espacio de Escucha”. Un salón donde estudiantes podían escribir, hablar o simplemente estar. No decía “religión” ni “ateísmo”. Decía “apoyo”. Noah supo que era una consecuencia directa de su verdad.

Caldwell, en privado, le entregó a Noah un papel. Era una disculpa escrita, breve y sin excusas. “No estuve a la altura”, decía. Noah lo leyó y no sintió triunfo; sintió alivio. A veces la reparación es simplemente que alguien te crea.

Esa noche, Elena le pidió a Noah que le contara su mejor recuerdo. Noah pensó en vacaciones, en helados, en risas, pero eligió otro. “El día que me dijiste que el miedo no decide por mí”, respondió. Elena sonrió, agotada.

“Entonces repítelo cuando yo no pueda”, pidió Elena. Noah asintió, y la frase se le quedó tatuada adentro. En silencio, Noah habló con Dios, no para pedir milagros ruidosos, sino para pedir fuerza tranquila.

Los días siguieron, y un viernes, Elena empeoró. La abuela llamó a la familia. Noah sintió que el hospital se llenaba de sombras. Se acercó a la cama y tomó la mano de su mamá con ambas, como si pudiera sostenerla en la tierra.

Elena abrió los ojos con esfuerzo. “¿Estás aquí?” susurró. Noah lloró. “Sí, mamá.” Elena respiró hondo. “Recuerda… tú decides qué haces con el miedo.” Noah apretó los dientes. “No quiero decidir esto”, quiso decir, pero no pudo.

Elena miró la pulsera de Lila en la muñeca de Noah. Sonrió apenas. “Tienes gente”, murmuró. Noah asintió, porque entendió algo brutal: el amor no evita pérdidas, pero evita que la pérdida te deje solo.

Esa noche, Elena se fue. No con drama de película, sino con una calma que partía el alma. La habitación quedó demasiado silenciosa. Noah sintió que el mundo se rompía, de verdad, no un poquito. Y aun así, no gritó.

Al día siguiente, Noah no quiso ir a la escuela. La abuela no lo obligó. Pero esa misma tarde, tocaron la puerta. Era la maestra Harris con una caja. Dentro había cartas de estudiantes, y una hoja doblada con el título: “Para Noah, cuando no pueda.”

Era un cuaderno nuevo, hecho por su clase: páginas con mensajes, dibujos, poemas. En la primera, Mateo escribió: “Cuando el miedo vuelva, te sentamos con nosotros.” Lila escribió: “Tu voz me enseñó a respirar.” Noah lloró por fin, sin vergüenza.

El funeral fue pequeño. Noah llevaba el cuaderno apretado, como si fuera el último hilo. Después, la semana siguiente, volvió a la escuela. El pasillo donde todo empezó estaba igual, casilleros metálicos, luces frías. Pero Noah ya no era el mismo.

Caldwell lo esperaba allí, como si supiera que ese lugar necesitaba reparación. “Bienvenido”, dijo suave. Noah la miró y asintió. No había perdón completo, pero había un intento real, y eso fue suficiente para caminar.

En el salón, la maestra Harris dejó un espacio en blanco en la pizarra: “Lo que me sostiene”. Nadie se rió. Nadie gritó. Todos escribieron algo. Noah escribió: “El amor que sigue, aunque duela.” Y sintió que el pecho se le aflojaba un poco.

Ese día, en el recreo, un niño pequeño se acercó temblando. “Oí que a ti te gritaron por hablar de Dios”, dijo. Noah se agachó para quedar a su altura. “Sí”, respondió. “Pero aprendí algo: aquí, tú puedes decir lo que te sostiene.”

El niño parpadeó, sorprendido. “¿De verdad?” Noah sonrió. “De verdad. Y si alguien te apaga, buscamos a un adulto que sepa encender.” El niño asintió y corrió a jugar, más liviano.

Esa tarde, Noah volvió a casa y abrió su cuaderno viejo. En la página de la frase sobre Dios, agregó una línea final: “No me dejaron hablar por un momento. Pero luego mi voz encontró sitio. Y mi mamá… vive en lo que escribo.”

Noah no se convirtió en celebridad ni en mártir. Se convirtió en algo más difícil: un niño que aprendió a sostenerse. A veces rezaba. A veces solo respiraba. A veces escribía. Y cuando el miedo volvía, no mandaba; solo avisaba.

Un mes después, la escuela colocó un cartel nuevo en el pasillo: “Aquí se respeta la humanidad de todos.” No era perfecto. Nada lo era. Pero Noah lo miró y sintió que, en medio del dolor, había nacido una promesa.

La historia que empezó con un grito no terminó con un aplauso, sino con un hábito: escuchar. Noah entendió que el clímax no siempre es una victoria ruidosa. A veces es un silencio distinto, un silencio que ya no castiga, sino acompaña.

Y cada vez que alguien decía “eso no pertenece aquí”, Noah recordaba la voz de Elena: “El miedo no decide por ti.” Entonces él decidía escribir una palabra más, dar un paso más, y dejar que la esperanza, sin obligar a nadie, siguiera respirando.