El juez no leyó en voz alta el nombre del propietario; lo dejó colgando, como una cuerda tensa. Su dedo marcó una línea, y la sala se volvió un solo oído. Yo apreté la manta de mi hijo, fingiendo calma, mientras el aire olía a tinta vieja y café recalentado. En mi garganta, un sabor metálico anunciaba tormenta.

Cuando por fin habló, no miró a mi esposo, sino a la secretaria. Pidió folio notarial, número de registro, fecha exacta. Cada dato cayó como un martillo. El abogado de él intentó sonreír, pero la comisura le tembló. Nadie carraspeó, nadie movió sillas, ni siquiera el guardia parpadeó, como si el edificio entero contuviera el aliento.

Yo recordé la notaría: pasillo estrecho, ventilador cansado, mi firma repetida en páginas que no terminé de leer. Él me apuraba con besos rápidos y promesas de futuro. “Es para agilizar”, decía. “Confía”. En ese entonces, la palabra poder sonaba doméstica, casi tierna. Ahora, en cambio, sonaba a puerta cerrada que por fin se abría.

El juez citó una cláusula: irrevocable mientras existiera la empresa, salvo revocación bilateral ante el mismo notario. Luego señaló un anexo donde se autorizaba comprar, vender, hipotecar y registrar bienes a nombre de quien administrara. Mi esposo abrió la boca para protestar, pero el juez añadió: “Y aquí consta que usted estuvo fuera del país durante ese período”.

Su defensa insistió en que todo era interno, sin efectos patrimoniales. El juez pidió comprobantes de viaje: sellos migratorios, boletos, correos. La secretaria los halló en el expediente como quien encuentra una carta escondida. Yo no los había llevado; alguien los anexó antes. Por primera vez dudé de estar sola, y esa duda, extraña, me dio un poco de aire.

El juez deslizó otra hoja, más reciente. “Adquisición de maquinaria, inmueble y flotilla”, enumeró. Cada compra fechada en los meses en que él aparecía en fotos de ferias internacionales. “¿Quién firmó estos contratos?”, preguntó. El abogado de mi esposo me miró esperando que yo negara. Yo mantuve la vista fija en el sello húmedo, como si fuera un ancla.

“Firmó la señora”, respondió la secretaria, y el documento habló por mí. Sentí una punzada de miedo: la palabra firmó podía ser delito o salvación. Pero el juez no me acusó; me colocó en el centro del tablero. “Entonces”, dijo, “si la señora administraba, expliquen por qué los activos se registraron a nombre de una holding familiar”.

Pidieron receso. En el pasillo, el abogado de mi esposo me alcanzó con una amabilidad demasiado pulida. “Podemos arreglar”, dijo. “Piense en su niño”. Sus palabras tenían filo, su sonrisa era de vendedor. Yo respondí con la misma calma que él había usado para humillarme: “Yo también pienso en mi niño. Por eso no me iré desaparecida”.

Regresamos. El juez pidió incorporar un informe registral actualizado. Mi esposo rió nervioso: “Eso tarda semanas”. El juez negó: ya estaba impreso, con firma digital. El informe mostraba lo impensable: el inmueble principal figuraba a nombre de una sociedad, sí, pero la sociedad tenía como apoderada única a… mí. Mi esposo se puso pálido. El juez golpeó suave: “Los errores se prueban”.

El juez me preguntó si reconocía mi firma. “Sí”, respondí, y mi voz no se quebró. Luego añadió, seco y definitivo: “La señora debe ser considerada parte con interés patrimonial”. Esa frase técnica fue la primera caricia legal que recibí en años. Mi esposo me miró como si yo hubiera profanado un secreto sagrado, y yo entendí algo simple: el juicio no había empezado hoy; había empezado cuando intentó borrarme.

Esa noche revisé mis carpetas antiguas. Encontré correos donde él me pedía firmar “a nombre de la empresa”, recibos, claves, y una libreta con notas de cada negociación. No eran recuerdos: eran pruebas. A la madrugada escribí a una abogada que me recomendaron años atrás. Asunto: “No vuelvo a desaparecer”. Lo envié con el pulso temblando, pero lo envié.

Respondió antes del amanecer. “Tráigalo todo”, dijo. Y agregó algo que me sostuvo: “El poder irrevocable es una llave; la justicia decide qué puerta abre”. Me acosté junto a mi hijo y lo escuché respirar, como un metrónomo de vida. Yo necesitaba ese sonido para recordarme que el miedo no manda cuando hay alguien que depende de ti.

Al día siguiente, mi suegro llamó. No preguntó por el niño; preguntó por el expediente. “Podemos arreglar. Te damos una casa lejos y una mensualidad”. Le respondí: “No quiero lejos. Quiero justo”. Hubo silencio. Luego el tono se endureció: “No sabes con quién te metes”. Yo sí sabía. Con una familia acostumbrada a ganar a fuerza de cansar al otro.

Mi abogada me pidió narrarlo todo desde el principio: fechas, nombres, documentos. No me consoló; me ordenó. Y en esa exigencia encontré respeto, no lástima. Conté cómo dejé mi carrera, cómo firmé contratos “provisionales”, cómo me repetían que no figuraba para “protegerme”. Cada frase que yo decía sonaba como una deuda vieja. Pero al ponerla en papel, dejaba de perseguirme a oscuras.

Llegaron amenazas. Mensajes desde números desconocidos. “Retira la demanda”. “Piensa en tu madre”. Una foto de mi casa. Mi abogada pidió medidas de protección y llevó capturas, fechas, la carta anónima con perfume conocido. El juez autorizó restricción temporal. Mi esposo envió un audio: “Eres una exagerada”. Yo me reí, corta y amarga. La exageración era creer que podían borrarnos con un decreto.

Los días siguientes fueron una guerra de papeles. Ellos ofrecían poco, luego subían, luego bajaban, como quien prueba un cerco. Mi abogada respondía con solicitudes: estados financieros, movimientos bancarios, libros contables. Cada requerimiento era una lámpara en un sótano. Yo dormía poco, pero ya no era insomnio de víctima: era vigilia de estratega.

Un día apareció la dinamita: un correo del contador, adjunto “regularización”. Dentro, lista de activos con valores reales, muy superiores a los declarados. Y una nota final: “pasar a nombre de la tía para evitar reparto”. Me temblaron las manos. Ya no era abandono: era fraude. Guardé copias en tres lugares, como quien esconde oxígeno antes de entrar al fuego.

El peritaje contable abrió otra puerta: una cuenta de inversión a mi nombre, con firma conjunta. Yo nunca la usé. El banco confirmó que las órdenes venían del correo de mi esposo, reenviadas desde el dominio de la empresa. Sentí náusea, como si descubriera una habitación secreta en mi propia casa. Mi abogada levantó la vista: “Aquí está el hilo. Y no lo vamos a soltar”.

La familia intentó “reunión privada”. Me presenté con mi abogada y eso los enfureció. “Esto es entre nosotros”. Yo respondí: “Entre nosotros me callaron. Ahora es con la ley”. Mi suegro golpeó la mesa: “Te dimos un apellido”. Yo pensé: me dieron un apellido, sí, pero me querían sin nombre propio. Salí temblando, pero más despierta.

El juez fijó fecha para la audiencia de resolución patrimonial. Puso un plazo corto. Mi esposo salió sin despedirse. Yo me quedé frente al edificio un segundo, mirando las ventanas. Recordé el día que entré con el niño dormido sobre mis piernas. Ese día sentí fin. Ahora sentía comienzo. El clímax ya estaba en calendario, y por primera vez, no me dio miedo mirarlo.

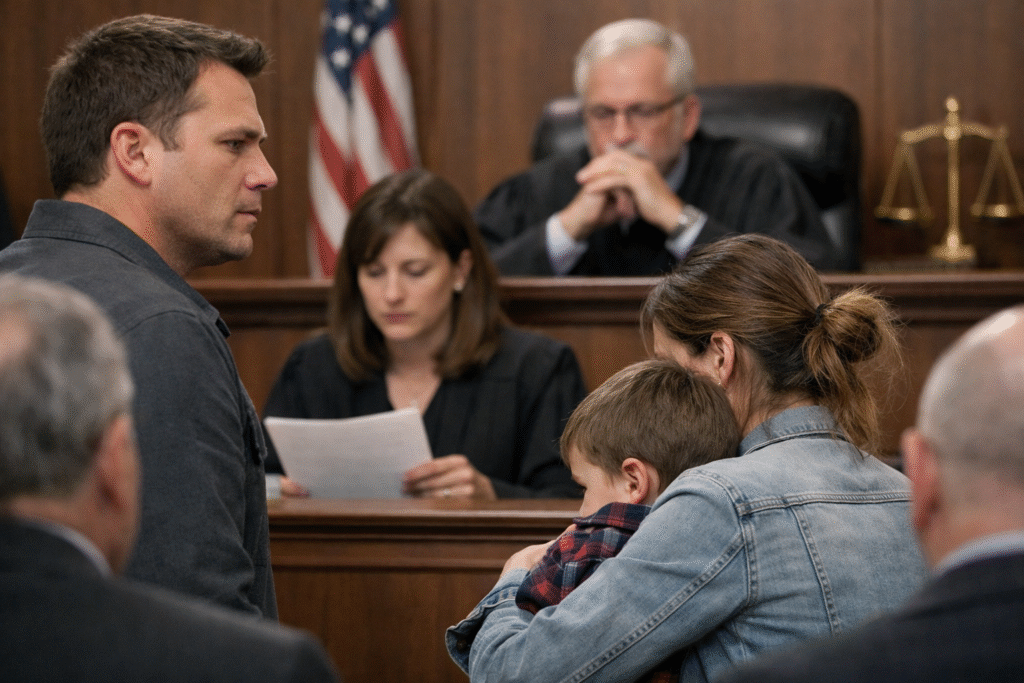

El día llegó con lluvia fina. Mi esposo entró impecable, como si la ropa pudiera limpiar la historia. Su abogado cargaba una carpeta gruesa, pero las manos le sudaban. Mi abogada llegó con una maleta ordenada. “No gana quien trae más papel”, me susurró. “Gana quien trae la verdad”. Yo abracé a mi hijo como si fuera un talismán, y caminé.

El juez abrió recordando la frase inicial: “Quédate con el niño y desaparece”. La repitió sin dramatismo, como un dato forense. Luego miró a mi esposo: “Eso sugiere voluntad de excluir”. Mi esposo intentó reír. El juez no sonrió. Y en ese instante entendí que ya no se trataba de simpatías, sino de hechos puestos bajo una luz que no perdona.

El perito expuso el patrimonio real: inmuebles, maquinaria, cuentas, inversiones, deudas maquilladas. Las cifras aparecían como luces frías. Mi hijo, en mi regazo, dibujaba círculos en un cuaderno. Ese contraste me partía: el adulto armando laberintos; el niño creando un mundo simple, redondo, seguro. Yo quería ese mundo para él, aunque me costara todo el cansancio.

Mi abogada presentó el correo “regularización”. La defensa alegó “obtención indebida”. El juez preguntó al perito si el archivo coincidía con movimientos bancarios. Coincidía. Preguntó al contador si reconocía el formato. Lo reconoció. Preguntó a mi esposo si negaba la instrucción. Él guardó silencio. Y el silencio, esta vez, dejó de ser superioridad: fue confesión sin palabras.

Me permitieron declarar. Me levanté con las piernas flojas, pero no me apoyé en nadie. Conté mi trabajo: proveedores, contratos, balances, rescates con bancos, noches sin dormir. Conté cómo renuncié a mi carrera por un “algún día”. No lloré. Miré al juez. “No quiero premios”, dije. “Quiero que lo que construí no sea borrado”. La sala se quedó quieta, pero de otra forma.

Mi esposo pidió hablar. Dijo que todo era “por la familia”. Dijo que yo “no entendía de negocios”. Dijo que el niño estaría mejor con su “estabilidad”. El juez lo escuchó y preguntó: “¿Por qué intentó transferir bienes tras ser notificado?”. Mi esposo no contestó. Vi un parpadeo de pánico. Era la primera grieta real en su máscara: no sabía cómo mentir con los números encima.

El juez anunció resolución parcial ese mismo día. Leyó fundamentos: aportes, administración efectiva, indicios de ocultamiento, simulación. Declaró nulas varias transferencias recientes y ordenó devolver activos al patrimonio a repartir. Mi esposo se levantó a protestar; el juez lo calló. Yo sentí vértigo, como si me quitaran una cuerda del cuello. La justicia también marea cuando llega tarde, pero llega.

Luego vino lo que nadie esperaba: el juez reconoció mi participación por aportes y administración, fijando porcentaje y compensación por trabajo no remunerado. Mi abogada exhaló. Yo, por dentro, me desarmé en silencio. No era una venganza; era un reconocimiento. Y cuando el reconocimiento llega, el cuerpo entiende que sobrevivir no era exageración: era necesidad.

Sobre la custodia fue claro: el niño conmigo, visitas supervisadas al inicio por amenazas documentadas. Mi esposo gritó “¡absurdo!”. El juez respondió: “Absurdas fueron sus amenazas”. Mi hijo levantó la vista, confundido. Le besé la frente. Él no entendía palabras, pero entendía calma. Y yo estaba recuperando la mía, pieza por pieza, como quien reconstruye una casa después de un incendio.

El juez ordenó remitir copias a fiscalía por posibles delitos económicos. Mi suegro se puso blanco. Mi suegra dejó de llorar y empezó a rezar. Mi esposo quedó mudo. Afuera, la lluvia aflojó. Caminé sosteniendo a mi hijo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que el mundo no me empujaba a esconderme. Sentí, en cambio, algo nuevo: espacio para existir sin permiso.

Las semanas siguientes fueron extrañas. Llegaron disculpas tibias de quienes antes me miraban por encima del hombro. Llegaron llamadas de “arreglo” con voces dulces, como si el azúcar pudiera tapar el veneno. Yo aprendí a decir no sin justificarme. “No, gracias”. “No, así no”. Cada negativa era un ladrillo en un límite que nunca me dejaron construir de esposa.

La empresa quedó bajo vigilancia y medidas cautelares. Un interventor pidió claves, inventarios, contratos. Algunos empleados me saludaron con respeto; otros evitaban mirarme por miedo. Yo no fui a humillar: fui a cerrar cuentas. Entré a la oficina donde antes me sentaba sin título. Toqué el escritorio y sentí algo simple: mi trabajo siempre estuvo aquí, aunque nadie lo firmara.

Mi esposo intentó apelar. Presentó escritos desesperados, cambió de tono, se victimizó, prometió “cambios”. El tribunal superior confirmó medidas cautelares y mantuvo la custodia provisional. No era el final absoluto, pero era un muro firme. Mi abogada me advirtió: “Van a intentar cansarte”. Yo asentí. El cansancio ya lo conocía; ahora, al menos, tenía sentido.

Hubo una visita supervisada. Él llegó con regalos caros, como si pudiera comprar un abrazo. Mi hijo miró los juguetes y preguntó si podía ir al parque. Quería jugar, no ser moneda. Mi esposo me miró buscando culpa. Yo me mantuve neutra. La psicóloga tomó notas. Al salir, mi hijo dijo: “Papá está raro”. Yo respondí: “Papá tomó decisiones malas”. Sin odio. Sin maquillaje. La verdad, limpia.

Volví a trabajar. No en su empresa: en la mía. Abrí consultoría para negocios familiares, esos que creen que todo se sostiene con sacrificios invisibles. Hablaba de contratos claros, registros, respeto a quien administra. A veces alguien me preguntaba cómo aprendí tanto. Yo respondía: “Me negué a desaparecer”. Y esa frase, por fin, dejó de ser defensa. Se volvió identidad.

Una tarde recibí una llamada de la notaría. Pensé que era un trámite, otra copia, otro sello. La voz al otro lado sonó nerviosa: “Señora, encontramos un instrumento vinculado a su poder… que nunca fue anexado al expediente”. Me quedé helada. “¿Qué instrumento?”, pregunté. “Un anexo de sustitución”, dijo. “Y menciona un fideicomiso… a nombre del menor”.

La sangre me golpeó las sienes. Mi abogada me pidió que no dijera nada más por teléfono. Fuimos juntas. El notario sacó una carpeta amarillenta. En una hoja, mi firma aparecía otra vez, antigua, tranquila, casi inocente. El texto hablaba de proteger “al hijo” y de impedir que “terceros” dispusieran de ciertos bienes sin autorización. Terceros. Esa palabra era una alarma escondida.

Salimos con copias certificadas. En el auto, mi abogada murmuró: “Si esto es real, cambia todo. Y explica por qué estaban tan desesperados”. Yo miré a mi hijo dormido en el asiento, ajeno a esa guerra de adultos. Pensé en las amenazas, en la cláusula de confidencialidad, en la custodia que querían comprar. No era solo dinero: era control sobre lo que ya no podían mover.

Esa noche, mientras él respiraba en su cama, abrí el documento otra vez. Leí despacio, como si cada palabra fuera un escalón. Había un apartado final: “En caso de intento de vaciamiento, el beneficiario podrá reclamar la totalidad de lo protegido mediante su representante legal”. Mi mano tembló. Yo era su representante legal. Y de pronto entendí el verdadero motivo del juicio: ellos no temían perderme. Temían perderlo todo.

Miré la ventana, el reflejo de mi cara cansada y despierta. Recordé la sala inmóvil cuando la secretaria leyó aquel primer párrafo. Sonreí sin alegría, pero con certeza. Si habían jugado a borrarme, ahora iban a enfrentarse a algo peor: una madre que ya no tiembla ante el apellido ajeno. Apagué la luz y susurré, como un juramento final: “Esta vez, el expediente también empieza conmigo”.